artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

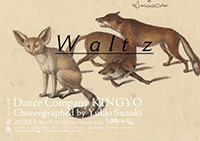

鈴木ユキオ+金魚『Waltz』

会期:2013/08/08~2013/08/10

シアタートラム[東京都]

鈴木ユキオのダンスを観ると、「彫刻」の文字が頭に浮かぶ。時間芸術のダンスとは異なり、彫刻はもっぱら空間芸術。だけれど、鈴木のダンスはまるで彫刻のように造形的精神に溢れていて、時間(身体の動き)をとおして造形物を拵えているかのように見えるのだ。だとすると問題になるのは彫刻の自律的性格だ。彫刻に見えるというのは、それぞれのダンサーがそれ自体の質をきちんと保持し、各自が単体で高まっている状態を目指しているということだろう。そうすることで密度の濃い、見応えのある身体が立ちあがってくるのは事実。ただし、自己完結している各ダンサーの動きは、ソロや群舞には向いているのかも知れないけれど、互いの呼吸を感じながらするデュエットには向いていないかも知れない。それぞれがちょっとずつ閉じた自己を開いてはじめて、すなわち即興の要素が際立ってきてはじめて、デュエットはその面白さを発揮するはずだ。タイトルにある「Waltz(ワルツ)」には、そうした思いが込められているのではないだろうか。ただし、上記した意味での「ワルツ」を見たという気持ちにはならなかった。終盤に、鈴木が安次嶺菜緒と踊るところでは、デュエットが試みられていた。それまでそれぞれの内部で完結していた身体がほぐれようとしていた。手と手を握り合い、互いを感じながら踊るという次元に至る予感はあった。けれども、2人の目指すデュエットは予感以上のなにかとして実体化されはしなかった。ただし、それこそが今後の課題だと鈴木自身が思っているのならば、彫刻状態の2人が解体しながら再構築を試み、再構築のプロセスさえ解体を含んで進む、そんなワルツの誕生を期待したくなる。

鈴木ユキオ+金魚新作公演「Waltz」(ワルツ)Trailer

2013/08/10(土)(木村覚)

あいちトリエンナーレ2013 揺れる大地 われわれはどこに立っているのか 場所、記憶、そして復活

会期:2013/08/10~2013/10/27

名古屋エリア、岡崎エリア[愛知県]

芸術監督に建築学の五十嵐太郎を迎え、東日本大震災後を強く意識させるテーマを掲げた「あいちトリエンナーレ2013」。このテーマを最も体現していたのは、愛知県美術館8階に展示されていた宮本佳明の《福島第一原発神社》だった。本作は昨年に大阪の橘画廊で発表され大きな注目を集めたが、今回はそれを何倍にもスケールアップさせ、インパクトのある提案をさらに加速させていた。また、宮本は愛知県美術館の吹き抜け部分と福島第一原発建屋のスケールがほぼ相似であることに着目して、美術館の床や壁面に原発の図面をテープでトレースする作品も発表しており、今回の主役ともいうべき活躍を見せていた。名古屋エリア全体でいうと、愛知県美術館と納屋橋会場の出来がよく、地震や被災といったテーマ直結の作品だけでなく、コミュニティの境界や分断、明日への希望を掲げた作品など、質の高い表現がバリエーション豊かに出品されていた。また今回新たに会場に加わった岡崎エリアでも、岡崎シビコでの志賀理江子をはじめとする面々による展示が力強く、とても見応えがあった。そんな今回のトリエンナーレにあえて注文を付けるとすれば、会場間の移動をよりスムーズに行なえる方策を考えてほしい。導入済みのベロタクシーに加え、レンタサイクルを実施すれば歓迎されるのではないか。次回に向け是非検討してほしい。

2013/08/09(金)・10(土)(小吹隆文)

川口隆夫『大野一雄について』(「ダンスがみたい! 15」)

会期:2013/08/08~2013/08/09

d-倉庫[東京都]

タイトルの通り、川口隆夫が「大野一雄」について踊る作品であった。休憩を挟んで90分、大野の代表作のタイトルがスクリーンに掲げられ、そのたびに川口は衣裳を替えた。音響は大野の上演の際に録音したものをそのまま流しているようだった。ひたすら踊り続ける大野のような川口。とはいえ、これはダンス公演ではない、あくまでも大野一雄についてのパフォーマンスだった。聞いたところによると、川口の動きは大野の映像を踏襲したものであったようだ、しかし、それは「プライべートトレース」でかつて手塚夏子が試みたような、徹底した映像のコピーというものではないし、あからさまな物真似(大野を真似た誇張表現)ともみなしがたい、その意味では中途半端なところがあった。なにがしたかったのだろう。恐らく、レクチャーを模したパフォーマンスも行なう川口のことだから、「大野一雄についての研究」というモチーフがベースにあったのではと推測する。もっとその意図を明確にして、意図や研究方法を本人が自ら語るようなパートがあってもよかったのではないか。それがカットされている分、川口の動きの曖昧さが気になってしようがない。大野のダンスを研究してその方法論を反映しているとわかれば、見る側もともに研究する姿勢で見ることができるのに。その方法論が見えない。終幕にいたり、川口が拍手のなかおじぎをしたあとで、まるで大野がかつてそうしていたように、川口はアンコールで一曲踊った。そのときにはっとしたのだが、観客の何人かは川口のなかに大野の影を見ていたらしい。音楽にあわせての手拍子の「ノリ」がその思いを伝えていた。先述した動きの曖昧さにも原因があるのだが、美男子の川口に大野の老体を錯覚するのは難しい。けれども、錯覚する観客もいるのだ。それはまるで少女漫画を読む読者のように、「大野がこんな躍動的に踊れる身体をもった美男子だったら!」という甘い願望が花開いた瞬間だったのかも知れない。そうした誤読から自由であるためにも、この作品には「研究」の要素が強調されているべきだったろう。

2013/08/09(金)(木村覚)

やなぎみわ「案内嬢プロジェクト」

会期:2013/08/09~2013/08/11

愛知芸術文化センター[愛知県]

やなぎみわの「案内嬢プロジェクト」のゲネプロを観劇した。あいちトリエンナーレ2013の紹介から始まり、宮本佳明による福島第一さかえ原発のプロジェクトやパフォーミングアーツがテーマとするベケットなど、さまざまなコンテンツと共鳴し合う。そして原爆投下後、実際に対米放送で流されたラジオ・ドラマを行ない、日本の8月にしかできないことを組み込みつつ、時空を超えて、やなぎの演劇「ゼロアワー」の世界と接続する。最後は吹抜けのエレベータから退場し、愛知芸文センターの空間を見事に活用した内容だった。

2013/08/08(木)(五十嵐太郎)

マームとジプシー『cocoon』

会期:2013/08/05~2013/08/18

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

漫画家・今日マチ子の同名作品を原作にした本作は、第二次世界大戦、沖縄のひめゆり学徒隊の悲劇をモチーフにしている。女子学生たちを一人一人紹介する前半は、明るくて前向きな女の子たちが描かれる。当時のひとのあり様を丁寧に描かない分、現代の10代がそのままタイムスリップし、戦争に巻き込まれているかのような演出になっていた。これは今日の漫画を踏襲した結果でもあろう。今日の漫画では、兵士など男たちは白い輪郭だけで描かれた。それは少女時代の「潔癖さ」故に今日が「男性の存在がないようにふるまっていた」ことに由来するという。なるほど、戦争を描くのみならずここにあるのは、そうした同性のみの世界(女子校的世界)の姿であり、同性のみの世界がつくり出す独特のファンタジーが「繭(コクーン/cocoon)」という言葉で伝えたい内実を示してもいる。同性のみで完結するこの閉じた世界が、後半、戦争の惨劇に巻き込まれていく。手榴弾で自爆したり、治療の手助けをした男にレイプされるなどのエピソードもショッキングだが、そうした出来事を、猛烈な勢いで舞台を駈け回る役者たちによって描いたのは圧巻だった。マームとジプシー独特の何度も角度を変えながら場面を反復するスタイルが、執拗に繰り返されると、舞台上の華奢な役者たちは本当に身体的に疲弊し、その様が戦場の恐ろしさにリアリティを与える。ただし、この現代の少女たちがタイムスリップしたように見える演出は戦争をイメージするのに十分効果的だったのか、この点は疑念に思った。ちょうど同じタイミングで上映されている宮崎駿のアニメーション『風立ちぬ』も戦争の時代を描いていたが、宮崎は当時の人間の心模様をとらえようと試みていた。戦争中の人々は、戦争のことや自分の思いについて寡黙だった(亡くなった祖母や祖父などをとおしてぼくもその感じをかろうじて知っている)。無邪気になんでも口にできるわけではなかった。宮崎の描いた寡黙さは、当時の戦争を的確に伝えていた。対して『cocoon』の少女たちは饒舌だ。しかし、この饒舌さを封殺してしまうものこそ戦争ではないか。そしてまた別の話だけれど、現代の少女が将来、最悪の進路を世界が進むとき、その果てで経験する戦争は、おそらく70年前とは異なる戦争だろう。いまの時点でも自爆テロや兵器の遠隔操作をぼくたちは知っている。ぼくたちは歴史を忘れずにいるのみならず、いや歴史的事象を悲劇として鑑賞するくらいなら、むしろ未来のありうる悲劇を正確にイメージしておくべきかも知れない。

2013/08/08(木)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)