artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

手塚夏子『私的解剖実験-6──虚像からの旅立ち』

会期:2013/02/03~2013/02/04

Art Theater dB 神戸[兵庫県]

演奏担当のカンノケントが見えない位置から、マイク越しに、横一列に並んだ出演者5人に質問を投げかける。女2人と男3人。冒頭、左から手塚夏子、若林里枝、萩原雄太、大澤寅雄、捩子ぴじんと並んだ。ダンサーもいるが、演劇の演出家や研究者も混じる。「新たなことをチャレンジするとしたら何をしますか?」をはじめに質問が続く。「あなたにとって気持ちのいいことは? さらに、一般に気持ちの悪いことは?」「現在の職業は? 一般に成功とは何ですか?」など。構成はきわめてシンプル。身の回りにある箱やビニールテープを素材につくられた社の如きオブジェが舞台からゆっくり降ろされる儀式的な場面がはじめにあったものの、その後は質問と応答のやりとりが淡々と続く。これがダンス公演? 派手な身振りも、スタイリッシュな振付もない。代わりに目に映るのは、もじもじとしたり、イライラしたり、そわそわしたりしている、不意に痙攣的にゆれる5人の体。「緊張している」とか「トイレに行きたい」とかの演技に見えなくもないが、それにしては動作が切実すぎる。演じているというよりも、どうしてもそう動いてしまうといった「切迫した何か」を感じさせるゆれ。しかもよく見ていると、そのゆれは質問の「一般に~」の部分に答えようとする際、若干だが激しくなっているようだ。

後半、若林がだじゃれのようでもあり卑猥にも響く言葉を連ねながら、凧の糸が切れたようにふわふわと前に進み踊り始め、舞台から客の集まる床へと降りた。それがひとつのトリガーとなって、他の者たちも降りて、「あり、あり」というかけ声だったか、声を上げ踊り出した。正直にいって、見栄えのあるダンスとはいい難いこの踊りは、まるで原始に集団の踊りが誕生したときのように、ゆるやかに起こり、まとまりなく進んだ。観客もこの輪に誘われた。この踊りの吸引力に心身ともに巻き込まれなかったぼくは傍観したが、まるでバリの祭りに潜入しているときのような気分にはなり、いつか会場の扉を潜って出演者たちが出て行ってしまうと、それを追った。小さなロビーでしばらく踊りともはしゃぎともつかない無軌道な集団の状態が続いたあと、この公演らしくない公演らしきものは終了した。

直後、まだ興奮の状態が残ったまま、手塚はトークゲストの砂連尾理としばらくアフタートークを行なった。そこでの手塚の発言を筆者が理解した範囲で整理すれば、この作品の核となっているのは、一般性に基づいて人にルールを課してくる力とそうした力に対して抗おうとする個の力との葛藤である。子どもが電車ではしゃぐとき、それを制止してしまう自分(母親としての手塚)は、社会の規範を望んでもいないのに、その瞬間、規範を体現する者と化してしまう。そんな体験談を例に挙げながら、子どもあるいは内発的な身体あるいは個としての存在が、社会的な規範に抗い、抗いきれずに、その葛藤から撤退して、「あり、あり」と自己の存在を肯定する文句を呟きながら、ゆるやかに祭りの状態を形成しつつ旅立ってゆく、そんな作品だと手塚は説明していた。後半の「あり、あり」の声とともに踊りっぽい動きを見せるところは、違和感との葛藤から撤退した後で、ゆえに解放感はあるものの、動きの動機が曖昧になるぶん説得力に乏しく、実際、前述したように、ぼくは踊りの輪への誘いにのることはなかった。ただし、質問に答えようとしてよじれる前半の身体には、不思議な力があった。規範を内面化してあたかも自発的な動きであるかのように見せるのが通常の訓育的なダンスの理想だとすれば、ここではむしろ規範に合わせることの違和感から不意に出てしまう不随意的動き(これを身体の内発的な動きと言ってもよいだろう)が舞台に上げられている。ぼくはここにもうひとつのダンスがあると思った。これは手塚が見つけた、新しい、もうひとつのダンスだ。かすかで、じれったくも感じるが、真に「私」が「公(一般性)」と闘っているさまの映っているダンスだ。

自身の公演を「私的解剖実験」と称した当初から一貫して、内発的な「自走」する身体に注目してきた手塚が10年を超える模索を経て到達したひとつの境地。公演らしくない体裁も、「公演らしさ」という規範から本人が受け取った違和感を押し隠さぬままにした結果の姿なのだろう。「体の声を聴く」などとよくいうが、たいていの場合、ダンスはその声を聴かない方向で成り立っている。聴き始めた途端に、あらゆるところから違和が発生し始めるからだ。聴かないことで動作は秩序立ちきれいに見える。しかし、そのきれいさはなにのため? 手塚の試みは、観客にそう問いかけているようだ。規範(あるいは社会秩序)よりも大事なものがあるのではないか、少なくとも、規範との葛藤を克服したはてではなく葛藤の最中にこそダンスはあるのではないか、今作の試みはぼくたちにそう呼びかけている気がする。

私的解剖実験-6(CM)version-1

2013/02/04(月)(木村覚)

トリエンナーレスクール2012年度「マダム・バタフライの家」

会期:2013/02/02

演出家、田尾下哲のレクチャー「マダム・バタフライの家」(愛知芸術文化センター)の聞き手をつとめた。彼は東京大学の建築学科を卒業し、映画『キャシャーン』の監督助手やミュージカルなどを手がけ、あいちトリエンナーレ2013では『蝶々夫人』の演出を担当する。卒論では、古今東西の『蝶々夫人』のセットに関する膨大な史料を収集したが、レクチャーでは、その写真や図版を用いて、さまざまな事例を紹介した。オリエンタリズム的に西洋で表象される日本家屋や記号としての鳥居が、垂直方向に引き伸ばされるのは、そもそもオペラの舞台が高さをもつからだろう。今回、『蝶々夫人』において、田尾下は楽譜やオーケストラを視覚化し、空間が動くオペラをめざすという。

2013/02/02(土)(五十嵐太郎)

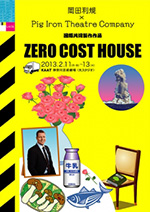

プレビュー:岡田利規×ピッグアイロン・シアターカンパニー『ゼロコストハウス』

会期:2013/02/11~2013/02/13

KAAT神奈川芸術劇場[神奈川県]

岡田利規が国際的に活躍するアメリカのパフォーマンス集団ピッグアイロン・シアターカンパニーと組んで上演するのが『ゼロコストハウス』。タイトルから推測できるように、この作品は坂口恭平の『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』(太田出版、2010)をマテリアルにして、またヘンリー・デイヴィッド・ソロー『森の生活』も参照しながら、岡田自身の自伝的な内容を盛り込みつつ、東日本大震災以後の生活が語られていくのだという。2年近く前から(すなわち「3.11」以降)、演劇の分野でもダンスの分野でも「震災以後」を主題にした作品は多くつくられてきた。それらの多くはこの歴史的な出来事と十分に張り合っているようには見えず、たんに「流行現象に飛びついている」のかと思わざるをえないような作品も少なくなかった。先述の坂口と熊本で実際に交流を行なってきた岡田は、彼の直接の経験から一体なにを語るのか、その経験から彼がえた「変化」とは具体的にはどんな事態なのか、そしてなによりそうした自身の体験や考察の成果から演劇というフォーマットはどう揺るがされるのか、大いに期待したいところだ。

2013/02/01(金)(木村覚)

鈴木ユキオ+金魚『大人の絵本』

会期:2013/01/25~2013/01/28

象の鼻テラス[神奈川県]

絵本作家トミー・ウンゲラーの『すてきな三にんぐみ』に触発されて『大人の絵本』というタイトルとなった本作は、第1部が鈴木ユキオ+金魚による『断片・微分の堆積』、第2部がゲスト(25日は黒田育世+松本じろ、26日はKATHY+大谷能生、27日は東野祥子+カジワラトシオ、28日は白井剛+Dill)を招いての『即興絵本』という二部構成。『断片・微分の堆積』は、昨年の『揮発性身体論「EVANESCERE」/「密かな儀式の目撃者」』と同じキャスト、鈴木に加え安次嶺菜緒、堀井妙子、赤木はるかの女性3人による上演。力の拮抗する身体部位の関係を発見しては採集し、それを最良の状態で再生しようとする、鈴木のトライアルはおおよそそのあたりに焦点が絞られているようだ。長年のパートナーである安次嶺はもとより、若い堀井や赤木も鈴木的振付が体に浸透してきたみたいで、昨年の公演よりも観客の身体に訴えかけてくる力が増してきた。近年のダンス作家たちの試みには、身体をストイックに鍛錬し、振付を体現する固有の質をかたちにしようとする傾向がある。それは誰でも踊れる民主的なダンスというよりは、ダンスの高みを追求する傾向であり、排他的に見える面もあるとしても、ダンスにしかできないことを徹底的に追求するなかで普遍的な価値を確立し、閉塞的な状況を突き抜けようとしているのであれば、支持したい。鈴木のダンスに濃密に存在するスリリングな魅力が、女性3人からも遜色なく受け取られるようになるのはもうすぐではと予感した(安次嶺のソロには彼女固有のダンスが強く感じられた)。第2部、ぼくが見た回には白井剛が音楽家のDillとともに出演、鈴木と3人で即興的なパフォーマンスを上演した。この第2部は「音」と「身体」の関係が主題であったというが、黒い革靴を白井と鈴木で奪い合ったり、壁に投げつけたり、床に手で叩きつけたりと「タップ」的な要素が出てくると、「コンテンポラリーのタップダンス?」と期待してしまったが、さほどその点の展開はなく、即興ならでは、ハプニングの連続するなか個人の力量が発揮される時間で場は満たされた。

鈴木ユキオ+金魚 「大人の絵本」

2013/01/28(月)(木村覚)

坂口恭平 新政府 展

会期:2012/11/17~2013/02/03

ワタリウム美術館[東京都]

ワタリウム美術館の坂口恭平展へ。個人的には、彼自身よりも、まず彼を受容する坂口現象に興味がある。ネタとしての天才・会田誠ではなく、尾崎豊のようなベタな天才肌だ。今回、多くのドローイングを見ながら、彼は造形の人ではなく、本質的にアウトサイダーアート的な絵描きなのではないかと気づく。同時開催の森本千絵にも同じ匂いがあり、ワタリウムは一貫している。坂口の路上観察にはあまり新しさを感じないが、ゼロセンター以降の動きは、とことんその先を見たい。美術館の近くにゼロセンターを立ち上げる実行力もさすがだ。ただ、美術館内は撮影禁止である。0円主義なら、スケッチやアイデアの画像所有権にこだわらず、どんどん来場者に撮ってもらい、思想を拡散させればよいのに。

2013/01/20(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)