artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

モダニズムへの道程──写真雑誌『白陽』に見る構成派の表現

会期:2015/06/01~2015/06/13

表参道画廊[東京都]

MUSÉE Fに隣接する表参道画廊で開催された「モダニズムへの道程──写真雑誌『白陽』に見る構成派の表現」展は、僕にとって個人的にとても感慨深い展示だった。かつて1980年代初頭に、大学院で日本の「芸術写真」を調査・研究していたとき、本展の企画者である金子隆一から写真雑誌『白陽』のバックナンバーを見せられ、大きな衝撃を受けた記憶があるからだ。

『白陽』は神戸在住の写真家、淵上白陽を中心に1922年に結成された日本光画芸術協会の機関誌である。淵上らは関東大震災(1923年)以後、それまでの穏健な風景作品から一転して、「マツスとラインとの有機的なはたらき」を画面上な抽象的なパターンとして表現しようとする「構成派」と称される作品を発表しはじめた。それは、まさに1920年代の「芸術写真」=ピクトリアリズムから30年代の「新興写真」=モダニズムへの過渡期に出現した、ミッシングリンクとでもいうべき作品群だったのだ。

あらためて、コロタイプ印刷の『白陽』のページをそのまま切りとって額装した今回の展示を見ると、淵上白陽をはじめとして、津坂淳、高濱亀三郎、西亀久二、福田勝治、唐武、高田皆義、馬場八潮、平尾銓爾、松尾才五郎の23点の作品が、世界的にもあまり例を見ないユニークなものであったことがわかる。西の「どよめく空気」(1926年)や高田の「風景」(1925年)は現実と幻想の間に宙吊りになったような浮遊感を感じさせ、高濱の「コンストラクション」(1926年)は日本の「芸術写真」に特有の装飾性、平面性の美学を極限近くまで追求するものだった。また淵上の「円と人体の構成」(1926年)はチェコのフランチシェク・ドルチコルの同時代の作品に通じるものがある。「構成派」の活動が淵上の渡満(1928年)によって、比較的短い期間で終わってしまったのは残念だが、同時代の他の写真家たちの作品とも比較しつつ、さらに検証していくべき重要な作品群であることは間違いないだろう。

2015/06/02(火)(飯沢耕太郎)

エレナ・トゥタッチコワ「To the Northern Shores」

会期:2015/06/01~2015/06/06

MUSÉE F[東京都]

エレナ・トゥタッチコワは1984年、ロシア・モスクワ生まれ。ロシアと日本で東洋文化・日本語を学び、現在は東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻博士課程に在籍している。2014年に東川町国際写真フェスティバルの「赤レンガポートフォリオオーディション」に、ロシア人が夏に過ごすダーチャと呼ばれる別荘での日々を綴った「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound(林檎が木から落ちるとき、音が生まれる)」を出品してグランプリを受賞した。今回の展示は、それとは別に北海道・知床で撮り進めているシリーズの発表で、彼女の写真家としての成長ぶりがうかがえた。

大小10点の作品が壁に並んでいるのだが、その配置と組み合わせ方に、彼女の思考と感性のバランスのよさがよくあらわれている。光、雪、植物群、鹿の骨、そして厳しい自然環境の中でしっかりと自己主張している人間たち──それらを包み込むように捉えていく視線は、揺るぎなく、堂々としていて、被写体が気持ちよく目に飛び込んでくる。白を中心としたモノトーンの世界の中に横たわる、子供のズボンの鮮烈な赤が目に残って離れない。エレナは写真を始める前に、モスクワ国立音楽院付属中央音楽学校でピアノを学んでいたのだという。画像の響き合い、飛躍とハーモニーに音楽的な素養が感じられるのはそのためだろう。まだスタートしたばかりだが、北海道の自然、風土と人間の営みとを大きなスケール感で描き出していく、いいシリーズに育っていくのではないだろうか。

なお、東京・中目黒のPOETIC SCAPEでは、「赤レンガポートフォリオオーディション」グランプリ受賞作の「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound」が新作を加えて展示された(5月13日~6月14日)。プリントの精度が上がったことで、より細やかにロシアの短い夏の空気感が伝わってくるようになった。

写真上:「To the Northern Shores」 下:「After an Apple Falls from the Tree, There is a Sound(林檎が木から落ちるとき、音が生まれる)」

2015/06/02(火)(飯沢耕太郎)

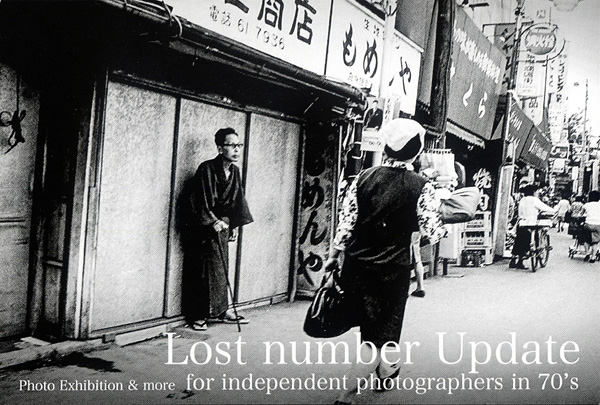

LOST “number” UPDATE part.1

会期:2015/05/28~2015/06/03

ギャラリー エスパス・ビブリオ[東京都]

『number』は1972~75年にかけて、東京造形大学写真専攻の学生たちを中心にして発行されたミニマガジン(全11冊)である。学内がバリケード封鎖されて授業ができなかったので、高梨豊の乃木坂の事務所に毎週集まって「自主ゼミ」をおこない、コピー印刷(8号からはオフセット印刷)の小冊子を刊行していた。今回のギャラリー エスパス・ビブリオの展示には、川島敏生、島尾伸三、瀬野敏、西原敏弘、上松恵武、梅津秀の6人のメンバーが参加していた。

彼らの仕事は、1966年にアメリカ・ニューヨーク州ロチェスターのジョージ・イーストマンハウス国際写真美術館で開催された「コンテンポラリー・フォトグラファーズ 社会的風景に向かって」展を起点とする「コンポラ写真」の枠組みに入るように見える。当時、フォトジャーナリズム、広告写真、芸術志向の写真などの既成の写真表現のあり方を否定し、写真を撮り続ける根拠を自らの生と現実とのかかわりを「記録」していくことに求める若い写真家たちの営みが大きく広がりつつあった。たしかに、会場に並んでいるのは、「コンポラ写真」の典型といえそうな、日常をやや距離をとって見つめたスナップショット群である。だが、40年の時を隔てて見ると、一人ひとりのアプローチの違いも見えてくる。今は所在不明になってしまったという上松恵武の、群衆から特異な身振りの人物を嗅ぎ当てていく能力の高さや、グループの中で中心的な役割を果たしていた島尾伸三の、軟体動物のように伸び縮みする視覚のあり方など、若い写真家たちの中に芽生えつつあった個人的な体内感覚が、それぞれの写真の中からあぶり出されてくるように感じるのだ。彼らの仕事が、その後の写真表現とどんな風につながっていったのか、あるいは断絶したのか、より細やかな検証が必要になってくるだろう。

なお会場近くのギャラリーThe Whiteでは、川島敏生、島尾伸三、瀬野敏、西原敏弘が参加した「LOST “number”UPDATE part.2」展が開催され、彼らの現時点での写真を見ることができた。また展覧会にあわせて、5月29日には飯沢耕太郎×ホンマタカシ、31日には高梨豊×大日方欣一によるトークイベントが開催された。

「LOST “number”UPDATE part.2」展

2015/05/29(金)(飯沢耕太郎)

百々武「海流」

会期:2015/05/20~2015/05/29

コニカミノルタプラザギャラリーC[東京都]

百々武は、2015年3月に赤々舎から写真集『草葉の陰で眠る獣』を刊行し、銀座ニコンサロンと大阪ニコンサロンで同名の個展を開催した。東京写真月間の特集「『島』 島は日本の原点」の一環として、コニカミノルタプラザギャラリーCで開催された個展「海流」はそれに続くもので、このところの彼の仕事の充実ぶりが伝わってくるものだった。

百々は2003年に訪れた鹿児島県の屋久島と種子島で、船で1時間ほどの近さなのにまったく異なる環境であることに驚き、「島」を基点にして日本列島をあらためて見直すというアイディアを思いつく。日本最南端の与那国島から北海道の利尻島、礼文島まで精力的に回って、2009年には写真集『島の力』(ブレーンセンター)を刊行した。だが、それ以後も「島」の撮影は続いている。今回の個展には、2003年3月撮影の屋久島から2014年12月撮影の大神島(沖縄県)まで、未発表の43点が並んでいた。

風景、人、モノを柔らかな眼差しで捉え、画面に配置していく百々のカメラワークは自然体で無理がない。豊かな諧調のモノクロームのプリントを見ていると、ゆったりとした空気感に包み込まれる。体内にしまい込まれていた懐かしい記憶に血が通って、少しずつうごめき出すような気がしてくるのだ。ただ、「島」はたしかにいいコンセプトだが、そろそろまとめ方を考えていく時期に来ているのかもしれない。単純に南から北へと写真を並べるだけではなく、それぞれの「島」の共通性と異質性を抽出し、新たな解釈でグルーピングしていく手続きが求められているのではないだろうか。

2015/05/26(火)(飯沢耕太郎)

池本喜巳「近世店屋考」

会期:2015/05/20~2015/06/02

銀座ニコンサロン[東京都]

「見ること。観察すること。考えること」というのは、「20世紀の人間たち」で知られるドイツの写真家、アウグスト・ザンダーの写真家としてのモットーだが、池本喜巳の「近世店屋考」の展示を見ながら、この言葉を思い出した。優れた写真には、単純に被写体が写り込んでいるだけでなく、撮影者や観客の思考や認識をより深めていく萌芽が含まれているのではないかと思う。池本が1983年から続けている「個人商店」の店内の様子を克明に写しとっていくこのシリーズにも、時代や社会状況に押し流されながらも抗っていく人間の生の営みについて「考え」させる力がたしかに備わっている。

このシリーズは東京・虎ノ門のポラロイドギャラリーで「近世店屋考 1985~1986」と題して最初に展示され、2006年には同名の写真集(発行・合同印刷株式会社)として刊行された。だが、その後も8×10判、4×5判、デジタルカメラと機材を変えながら粘り強く撮影が続けられ、文字通り池本のライフワークになりつつある。今回の展示では、1983年撮影の「桑田洋品店」(鳥取県鳥取市)から2015年撮影の「橘泉堂山口卯兵衛薬局」(島根県松江市)まで41点の作品が並んでいた。使い込まれた店内のモノや道具の質感の描写も魅力的だが、一癖も二癖もありそうな店主たちのたたずまいには、次第に消えていこうとしているある種の人間像がくっきりとあらわれている。自分の仕事に誇りを抱き、あくまでも自分の好みを貫いて身の回りの時空間を組織していこうとした「20世紀の人間たち」の最後の輝きが、これらの写真には写り込んでいるのではないだろうか。

池本は1944年に鳥取市に生まれ、1970年代には植田正治の助手をつとめたこともあった。「近世店屋考」というタイトルは植田の示唆によるものだという。作風はかなり違うが、植田正治もまた山陰の地にあって、写真について「考え」続けた写真家だった。

2015/05/24(日)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)