artscapeレビュー

写真に関するレビュー/プレビュー

門井幸子写真展「春 その春」

会期:2022/05/30~2022/06/12

ギャラリー蒼穹舎[東京都]

門井幸子が北海道の道東・根室を撮影し始めたきっかけは、旭川に住む友人のお見舞いに行った際に、この地域に足を運んだためだという。いわば、偶然の出会いだったわけだが、東京在住の彼女にとって何か琴線に触れるものがあったのだろう。以後、春が来ると撮影に出かけるようになり、2014年、2019年、そして2022年とギャラリー蒼穹舎で「春 その春」という個展を開催した。残念なことに、2019年の回は見過ごしてしまったのだが、今回の展示を見て、最初の頃とは写真の雰囲気が違ってきていることに気づいた。

とはいえ、春まだ浅い時期の草むら、藪、林などのたたずまいを、モノクロームの繊細なトーンのプリントに写し込んでいくやり方には違いはない。ただ、画面に空をほとんど入れなくなったり、建物などの人工物にカメラを向けなくなったりといった、微妙な変化を加味することで、被写体に向き合う門井の姿勢がより純化されてきているように感じた。展示作品のなかに一枚だけ、鹿の首の骨が地面に横たわっている写真があり、門井の写真のなかでは被写体としてやや特異に思える。「以前なら入れなかった」というその写真を選ぶことができたところに、門井が自分の写真の世界に確信を深めていることが表われているのではないだろうか。地味といえば地味な仕事だが、いぶし銀の輝きを発するシリーズになりつつある。ギャラリー蒼穹舎はいい会場だが、もう少し広いスペースで、このシリーズの全体像が概観できる展示を見てみたい。

2022/06/10(金)(飯沢耕太郎)

新田樹「続サハリン」

会期:2022/05/31~2022/06/13

ニコンサロン[東京都]

報道/ドキュメンタリー写真のピークというべき1950-70年代には、多くのフォト・ジャーナリストが世界各地に足を運び、戦争や災害といった出来事を撮影し、雑誌や新聞などに発表していた。まさに「一枚の写真が世界を動かす」ということが、写真家にも読者にも信じられていた時代があったということだ。だが1980年代以降、フォト・ジャーナリズムは「冬の時代」を迎え、作品の発表の場も次第に失われていく。新田樹(にった・たつる)が独立して、写真家として活動するようになったのは1996年であり、彼はまさに「冬の時代」における報道/ドキュメンタリー写真のあり方を、徒手空拳で模索していかなければならなかったのではないだろうか。

新田がテーマとして選んだのは、第二次世界大戦後にロシア領となったサハリン(樺太)に取り残された在留日本人、朝鮮人である。約35万人といわれる日本人、2万~4万3千人とされる朝鮮人も、戦後数十年が経過する間に、その多くは帰国し、高齢化によって亡くなっていく。新田は、いわばその最後の生き残りというべき人たち(主に女性たち)にカメラを向けていった。2010年から本格的に開始されるその撮影の仕方は、まさに正統的なドキュメンタリー写真のそれといってよい。彼女たちの家を何度も訪ね、丁寧にインタビューし、室内やその周囲の風景を含めて、細やかなカメラワークで写真におさめていく。その成果は2015年の個展「サハリン」(銀座ニコンサロン)で発表され、今回の「続サハリン」展に結びついていった。われわれにはあまり馴染みのないドーリンスク(旧・落合)、ユジノサハリンスク(旧・豊原)、ブイコフ(旧・内灘)といった地名の場所、木村文子さん、奥山笑子さん、李富子さんといった名前の女性たちの姿が、まさに固有名詞化されて、それらの写真に写しとられている。

いま、サハリンはロシアのウクライナ侵攻によって別な意味で注目されるようになった。だが、新田の写真を見ていると、歴史に翻弄されつつも生き抜いてきた人たちを、抽象化することなく個々の存在として捉えることが、いかに大事であるかがわかる。やや地味ではあるが、厚みと重みを備えたドキュメンタリーの仕事といえるだろう。写真展に合わせて、「サハリン」「続サハリン」の2回の展示の写真をまとめた『Sakhalin』(ミーシャズプレス)が刊行された。テキストを英訳した小冊子付きの、とても丁寧な編集とレイアウトの写真集である。

2022/06/06(月)(飯沢耕太郎)

二人(宇田川直寛、横田大輔)「石が降る」

会期:2022/05/14~2022/06/12

TALION GALLERY[東京都]

本展は、ライトノベルやアニメに見られるフォーマットを踏まえて、「八王子隕石」「錬金術」「新東京ダイヤモンドボウル」という3章立ての物語に基づいて構成される。

(プレスリリースより抜粋)

え? そうだった?

2019年に結成された二人(宇田川直寛、横田大輔)による展覧会。多くの平面や立体作品は、バライタ印画紙で作成されていて、会場の隅には使い古された写真乳剤とシリコンオイルがガラス瓶に入って並ぶ。「フィルム写真の現像についての解釈のバリエーションの模索?」と思いながらも会場を見回す。窯で火にかけられたテラコッタの映像とその出来上がったもの。印画紙に焼き付けられた平面作品の名は「壺」「石」「人」。印画紙を折ってつくられた人形たち。人形は音に反応してカタカタ動く。「人」「不老長寿」を生成せんとする錬金術と、人の「似せ絵」を生成する写真術の目的と技術が重なる可能性が軽やかに示唆されている。動く人形たちは生きているか死んでいるか、魂があるかないか。蘇生や延命というより、新たなものの生成としての写真と錬金術★1。

二人(宇田川直寛、横田大輔)《パーティータイム(石が降る)》(2022)テラコッタ、接着剤、石膏、映像

二人(宇田川直寛、横田大輔)《パーティータイム(石が降る)》(2022)テラコッタ、接着剤、石膏、映像

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

横田大輔《Untitled(写真)》(2022)ガラス瓶、写真乳剤、シリコンオイル

横田大輔《Untitled(写真)》(2022)ガラス瓶、写真乳剤、シリコンオイル

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

左から

左から

二人(宇田川直寛、横田大輔)《壺(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm

二人(宇田川直寛、横田大輔)《石(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm

二人(宇田川直寛、横田大輔)《人(石が降る)》(2022)バライタ印画紙、木パネル 160×92cm

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

会場で入手できたテキスト「石が降る」を読んでみる。

我々は〔…〕物語が始まるのを辛抱強く待っていた。ラノベやアニメの世界では物語は向こうからやってきて主人公を巻き込みながら事件を繰り広げる〔…〕いい写真が撮れない〔…〕我々は主人公ではなく〔…〕中年男性〔…〕八王子市役所のホームページで200年前に落ちた隕石をまだ探している〔…〕「我々は隕石を探しているのです」と人に話しかけ始めた。

「いい写真が撮れない」という苦悩が、ロードムービーの導入のように書かれていた。いい写真。テキストでそれは「事件があるかないか」という暫定的な基準が仄めかされている。中年男性には事件がないという己の幸運さと、それを悲しむ後ろめたさが、突拍子もない問いで動き出す。「我々は隕石を探しているのです」。

立体や平面を一式見てからやっと注意が行ったのだが、会場には声が流れている。二人の写真についての語りが、違う人物によって棒読みされた声。隕石の行方から飛躍して、どこかで聞いたことのあるような怪奇現象について話す人の声。物語が動き出したかと思えば、収集した出来事は類型的なものだった。これも「事件」にはたどり着かない。

ライトノベルの筋書きだったら、ある日、主人公の住む場所に隕石が落ちて、自分だけ助かり、愛する人々を失い、錬金術に没頭して、すべてを元通りにしようとするが、それは叶わず。しかし、驚くべきことに隕石は天災ではなく、実は存在した黒幕を打倒して、新しい場所で喪失を回復する物語になるかもしれない。でも、二人は隕石が落ちてこなくても、写真術=錬金術に平素から取り組んできた。

二人 (宇田川直寛、横田大輔)《ダイオウイカ》(2022)バライタ印画紙、箱(PET板、ボンド)12×34×77cm

二人 (宇田川直寛、横田大輔)《ダイオウイカ》(2022)バライタ印画紙、箱(PET板、ボンド)12×34×77cm

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

過剰な高温現象〔…〕毎日そんな作業を続けているとしまいに肌まで爛れてめくれてきた〔…〕まるでフィルムみたいで〔…〕逆に〔…〕フィルムは自分の身体なのだ〔…〕良い錬金術師は良い性格でなくてはならない。心的内容は物質に投影されるからだ。

爛れた自分の手にフィルムと連続する物質性を見出すと同時に、フィルム現像の環境負荷に思いを馳せた人物は、錬金術師であったら、手が石になるなんてことは「悪い」錬金術師の証明になってしまうと考える。でも、それはどうなのと写真家はつぶやく。「それはそれは失礼な話じゃないの」。こうして錬金術から写真家は袂を分かつ。写真を拡張するため過去に無理に遡及する必要なんかないと。二人が次に向かうのは、ラッセンのポスターが貼られた喫茶店のある、昔ながらのボーリング場、「新東京ダイヤモンドボウル」。

それで物語は始まる。という事で、ここがその場所に違いないと思ったのだ。

このようにして、何にも声をかけず、また二人は待つことにしたようだ。本展はかくして、写真になる瞬間を待つこと自体が造形された、主人公じゃない二人の何も起こらないロードムービーに終着した。

さて、ここで終わってもいいのだが、「声かけと写真」を考えるうえで、例えば、2016年の開催から批判を受けてきた「声かけ写真展」という公募グループ展がある。その応募規約には「こども (学齢期以下の人物) に声をかけて、承諾を得て撮影した、未発表の写真作品。被写体に声をかけ、本人の同意を得て撮影したものにかぎります。親権は同意を意味しません」と書かれ、子どもと撮影者の関係が友達のようにフラットであるなかでの許諾に重きを置くがゆえに、保護者への許諾を主催者は一蹴し続けている。

しかし、ウェブサイトや投稿写真(Twitterのハッシュタグで辿ることができる)の言葉や写真から、子どもというのが「少女」に限定され、撮影者は「おじさん」だと自己規定をし、「おじさん」が未就学者の無知に付け込むという状態自体への快楽、あるいは直接的な性的消費が目的なのではないかと強く批判されてきた。2022年も「声かけ写真展」は作品を募集しているが、①声かけ写真と②リミナルスペースの2部門になっている★2。

「リミナルスペース」とは、英語圏中心の画像投稿サイト「4chan」を中心に起こった写真文化のひとつだ。普段は人で賑わうショッピングモールや駅や街といった場所に誰も人がいないことで引き起こされるサスペンス、異化効果が起きた風景への愛好、またはそれを撮影した写真のことであり、ひいてはゲームキャラクターのいないワールドのキャプチャーも包含する、風景写真のジャンルでもある。近年はCOVID-19で静まり返る都市が撮影された際、多くのものが「リミナルスペース」「#liminalspace」としてSNS上でタグ付けされた。

その一方、「声かけ展」で銘打たれた「リミナルスペース」は、より狭く再定義されている。「声かけ写真がしあわせに行なわれていた(はずと心象に刻まれる)空間」。その写真に人はいないが、幼い子どもの痕跡を辿ろうとするがゆえに、ハッシュタグで紐づけられた写真の多くは、広域な風景写真ではなく、身長が100cm程度の子どもの移動範囲をおさめる、カメラは地平に対して見下ろす角度のきつい、奥行きの浅い写真になっている。多くの「リミナルスペース」は風景の異化効果を増大させようと、より広い領域の人間の不在を求めるため、構図上の消失点はどこまでも深くとるのがセオリーであるから、「リミナルスペース」のSNSタグの海のなかで数点だけアップロードされている、「#声かけ写真展」の「#リミナルスペース」はそういう異質性がある。

本展の写真も人は不在である。だが、リミナルスペース写真と違って、いつも人が閑散としてそうな、うらびれた場所が被写体であったり、走る車の速度のままのブレた写真であるから、撮影されているのはむしろ「移動」で、それを行なっている「二人」の肖像であると言えるだろう。水が入ったグラスも二人のものだろうし、二人の痕跡しかない。地面に対して垂直に視線が向けられた写真も、ノーファインダーで撮影されたような二人の移動する足である。風景写真であるが、それよりも二人の存在へ折り返される写真。「声かけ展」の風景写真はもちろん、子どもの不在を通して子どもの姿を求めているのだが、ゆえに存在を求める撮影者だけが撮影の場に存在する。鑑賞者は痕跡に何も求めるものがないので、撮影者の存在をより強烈に感じる。二つのリミナルスペースも、二人の写真のいずれの風景写真も、そこにいるのは撮影者だけだ。

二人は事件が起きるのを待っている。しかし、二人は、事件は起きちゃいけないし、事件を撮っていいと言えるのかと思いつつ、待つことを考えるのだ。本展はそれを「待つふり」と言ったりはせず、事件を待ち続ける写真家の自写像の展覧会と言えるだろう。

横田大輔《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×25cm

横田大輔《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×25cm

宇田川直寛《Untitled (石が降る) 》(2022)ラムダプリント 17.4×26.1cm

左から1、3、7、9、10番目の写真が横田大輔作品、それ以外の5点が宇田川直寛作品

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

二人 (宇田川直寛、横田大輔)《相模原、若葉 (二人のショー) 》(2020)映像 37分40秒(相模原)、37分58秒(若葉)

二人 (宇田川直寛、横田大輔)《相模原、若葉 (二人のショー) 》(2020)映像 37分40秒(相模原)、37分58秒(若葉)

[撮影:木奥恵三]Courtesy of the artists and TALION GALLERY

★1──本展では錬金術師と写真家が対比的だと言えるが、例えば、打林俊は不老不死や物質の変化を求める錬金術師と写真を発明するに至る科学者ニエプスの違いを、硝酸銀と塩が日光で黒化する事象から、画像の定着に向かったか否かにひとつの分水嶺があるのではないかと提起している(打林俊「錬金術と空想科学からみる写真」/『写真の物語──イメージ・メイキングの400年史』森話社、2019、pp.201-206)。

★2──「声かけ写真展」のウェブサイトは以下の通り。https://www.koekakephoto.net/(2022.6.23閲覧)

2022/06/05(日)(きりとりめでる)

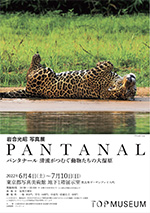

岩合光昭写真展 PANTANAL パンタナール 清流がつむぐ動物たちの大湿原

会期:2022/06/04~2022/07/10

東京都写真美術館 地下1階展示室[東京都]

NHK BSプレミアムの番組「岩合光昭の世界ネコ歩き」を見ていると、私の飼い猫は「そこに仲間がいる!」と思うのか、テレビを食い入るように眺め、仕舞いには画面にパッと飛びついていく。猫の目から見ても、それだけ被写体の猫たちが自然な姿や振る舞いを見せているからではないかと推測する。最近の猫ブームも相まって、そんな“猫写真家”としてすっかり有名になった岩合光昭の写真展が始まった。しかし今回の題材は猫ではない。パンタナールの野生動物である。

正直、パンタナールがいったい何なのか、どこなのかを本展を観るまで知らなかった。それは南米大陸中央部に位置する世界最大級の大湿原である。正確に言うと「氾濫原」で、雨季に川が氾濫するため、1年の半分が水に浸かる地域なのだそう。浸水のため長らく開発ができず、雄大な自然が守られてきた幸運な場所で、約300種の哺乳類をはじめ、約1000種の鳥類、約480種の爬虫類、約400種の魚類が生息するという(しかし近年は開発や乱獲が横行し、生息数が激減)。

ジャガー ©Mitsuaki Iwago

ジャガー ©Mitsuaki Iwago

世界中を飛び回り、野生動物を撮影してきた岩合にとって、パンタナールは魅惑的な地だったようだ。何より彼の心を捉えたのはジャガーの存在である。ジャガーは南米大陸における“百獣の王”だ。本展では、ジャガーが川に飛び込んでパラグアイカイマン(ワニ)を捕らえる瞬間の写真もあり、その迫力に圧倒された。ジャガーはパラグアイカイマンをひと噛みで仕留め、身の丈より大きい獲物を川から引きずり上げていく。一方で、別のパラグアイカイマンが魚を口にくわえているところや、サギが魚を見事に捕らえた一瞬、カピバラが草をゆっくりと食んでいる場面など、まさに自然界の食物連鎖を垣間見ることができた。しかし写真から受ける印象は弱肉強食の厳しさというより、坦々とした生きるための営みという感じだ。岩合の優しい語り口で書かれたキャプションを併せて読むと、野生動物それぞれに暮らしがあり、物語があるように思えてくる。それは動物の視線に合わせてカメラを構え、自分からではなく動物の方から近寄ってくるのを待つという彼独特の撮影スタイルによるのかもしれない。その撮影スタイルは、野生動物を撮るときでも猫を撮るときでも同じだという。豊かな生態系のなかで生きる野生動物たちの瑞々しい生命に触れたい。

展示風景 東京都写真美術館

展示風景 東京都写真美術館

展示風景 東京都写真美術館

展示風景 東京都写真美術館

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4319.html

2022/06/03(金)(杉江あこ)

ジャム・セッション 石橋財団コレクション×柴田敏雄×鈴木理策 写真と絵画─セザンヌより 柴田敏雄と鈴木理策

会期:2022/04/29~2022/07/10

アーティゾン美術館[東京都]

とてもよく練りあげられた、充実した展示だった。柴田敏雄と鈴木理策は、いうまでもなく1980年代から風景写真の分野でめざましい成果をあげてきた写真家たちである。その二人の写真作品を、アーティゾン美術館所蔵の絵画・彫刻作品と並置するという企画は、アイデアとしては素晴らしい。だが、写真と絵画・彫刻とでは、作品制作と提示のあり方が根本的に違っている。実際に展示を見る前は、単なる付け合わせ、見た目だけの一致に終わるのではないかという危惧も感じていた。幸いなことに、その予想はまったく外れてしまった。そこには、柴田、鈴木の写真とアーティゾン美術館所蔵の絵画・彫刻作品が互いに共鳴し、観客のイマジネーションを大きく広げることができるような、新たな空間が創出されていたのだ。

それはおそらく二人の写真家が、既にその活動のスタートの時点で、絵画や彫刻の創作原理を写真の撮影やプリントに組み込んでいく回路をもっていたからだろう。柴田は東京藝術大学美術学部で油画を学んでいるし、鈴木も高校時代には美術部に属して絵を描き、セザンヌに傾倒していた。写真家として活動し始めてからも、折に触れて絵画・彫刻作品を参照し、自らの写真シリーズのなかにそのエッセンスを取り込んでいる。といっても、絵画・彫刻作品の「描き方」をそのまま模倣しているわけではない。写真特有の視覚の働かせ方のなかに編み込むように、絵画や彫刻のそれをつなぎ合わせている。しかもその接続の仕方は柴田と鈴木ではかなり違ったものだ。どちらかといえば、色やフォルムを平面的なパターンとして取り入れていく柴田と比較すると、鈴木は奥行きやアトモスフェア(空気感)に鋭敏に反応し、ピントが合った部分とボケた部分を同時に画面に取り込む、デフィレンシャル・フォーカシングを多用している。両者の多彩で実験的な取り組みが、モネ、セザンヌ、クールベ、ボナール、カンディンスキー、ジャコメッテイ、藤島武二、雪舟らの作品と見事に溶け合っていた。

異彩を放っていたのは、鈴木理策の「Mirror Portrait」(2016-2017)である。ハーフミラーの向こう側のモデルを、鏡の周りにつけられた照明で撮影したポートレートのシリーズだが、モデルが写真家の姿を見ることができないので、思いがけない内省的な身振り、表情で写り込むことになる。鈴木の人物写真はきわめて珍しいが、この分野での可能性を感じさせる興味深い仕事だった。このシリーズは、さらに展開していってほしい。

(編集部註:2022年6月20日に作品説明部分を一部訂正)

2022/06/02(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)