artscapeレビュー

2015年11月01日号のレビュー/プレビュー

松谷武判の流れ MATSUTANI CURRENTS

会期:2015/10/10~2015/12/06

西宮市大谷記念美術館[兵庫県]

日本画家として美術家のキャリアを始め、その後関西の前衛美術グループ・具体美術協会に参加、1966年に渡仏し、以後パリと兵庫・西宮を拠点に活動を続けてきた松谷武判。彼の仕事を概観する個展が、地元・西宮で開催されている。展覧会は新作と旧作がほぼ半々で構成されており、旧作ではボンドによる膨らみや円環と鮮やかな彩色が特徴の1960年代~70年代の作品や、若き日本画家時代の作品を見ることができる。また、鉛筆の線で画面を塗り潰した作品は、1980年代の作品から新作までが並び、その一貫性と多様性を浮き彫りにした。松谷の個展は2002年にも同館で開かれているが、そのときは新作・近作展だった。10数年を経て、同じ場所で回顧展が行なわれたことを感慨深く思う。西宮市がある阪神地域には他にも注目すべき美術家がいるので、近隣の芦屋市、伊丹市の美術館も含めて、地元作家を取り上げる機会を増やしてほしい。

2015/10/09(金)(小吹隆文)

逆境の絵師 久隅守景 親しきものへのまなざし

会期:2015/10/10~2015/11/29

サントリー美術館[東京都]

久隅守景(くすみもりかげ)は寛永年間から元禄期にかけて活動した絵師であるが、生没年も、どの時期にどの地で活動していたのかもはっきりしない「謎の絵師」である。はっきりしているのは、守景は狩野探幽(かのうたんゆう)の弟子で、探幽の姪を娶って狩野一門のひとりとして地歩を固めたにもかかわらず、なんらかの理由で狩野派を離れたという点である。子どもたちの不祥事がその原因とされている。守景の娘・雪(清原雪信、1643〜1682?)も探幽に学んだ女性絵師であったが、同門の男性と出奔。息子の彦十郎(狩野胖幽、1650〜1730)もまた探幽に学んだが、悪所通いを理由に破門され、また同門の絵師との諍いが原因で佐渡に島流しになっている。本展タイトルに「逆境の絵師」とある所以である。

展示第1章は狩野派絵師としての守景。第2章は古典に取材しながらも独自の変容を加えた《四季耕作図》。第3章は探幽のもとを離れ、加賀、京都へと移ったとされる晩年期の作品である。第4章は人物・動物・植物などのモチーフ。そして第5章は守景の子どもたち──雪と彦十郎──の作品。すなわち、「作品」と「謎」と「逆境」が綾なす構成である。

守景独自の変容とはなにか。他の狩野派の絵師との違いのひとつは、たとえば通常の屏風形式の《四季耕作図》では四季が右から左へと展開するところを、守景は多くの場合左から右へと描いている点である。もうひとつは、先行する粉本には見られない人物や動物たちが描き込まれていること、そして、農業以外の四季折々の人々の暮らしぶりがふんだんにとりあげられていることである。もともと中国を発祥として、為政者が自らを戒めるために描かせた鑑戒画の主題に、日本的な風景表現を取り込んでいるのである。また、モチーフ選択の独自性に加えて、人々や動物たちを見る守景の視線にもまた独自性──身近なものへ寄り添うまなざし──があるという。そのことを念頭におくと、《四季耕作図》から納涼図に連なる守景作品のディテールはとても興味深い。その他の作品でも、《十六羅漢図》に描かれた動物たち──とくに羅漢に耳かきをしてもらっている龍の気持ちよさそうな眼、羅漢の足下でじゃれ合う二匹の虎や、振り返って羅漢と目線を合わせる獅子の表情など──はとても楽しく見ることができる。近江国米原の筑摩神社で行なわれた鍋冠祭を題材とした《鍋冠祭図押絵貼屏風》の美女とおかめの対比も面白い。もっともこの面白さは現代の視点から見た筆者の感想であり、守景作品の需要者であった江戸時代の武士たちはこれらの絵にどのような感想を抱いたのであろうか。

チラシと図録のデザインにも触れておこう。どちらも眼を惹くのは丸みを帯びた書体による「久隅守景」のタイトル──筑紫丸ゴシック体をベースにしているようだ。チラシの地のテキスト、図録の本文にもまた筑紫丸ゴシック体が使われている。図録表紙は国宝《納涼図屏風》の拡大図。その上からオペークホワイトが刷られたトレーシングペーパーのカバーがかけてあるが、人物像の部分はオペークホワイトが切り抜かれており、親子3人の姿がトレーシングペーパーを透かして浮かび上がってくるつくりになっている。書体の選択にも、造本にも、守景の「親しきものへのまなざし」のイメージがよく表現されている。優れているのはデザインだけではない。図録に作品の全体像が収録されていることは当然であるが、一つひとつの作品をできるかぎり大きく見せるべく見開きのレイアウトや図版の折り込みが多用されている。またディテールのクローズアップも多数あり、守景の「まなざし」を細部まで見ることができるのだ。人物相関図、落款の変遷が収録されているほか、文献リストも充実しており、展覧会図録としてだけではなく久隅守景の作品集として現時点でベストのものを目指したという池田芙美・サントリー美術館学芸員のコメントに納得する内容だ。[新川徳彦]

2015/10/09(金)(SYNK)

川村美紀子新作ダンス『まぼろしの夜明け』

会期:2015/10/09~2015/10/11

シアタートラム[東京都]

上演時間80分の内、最初の50分まで、舞台の上ではほぼなにも起こらない。『ボレロ』の舞台に似た舞台を囲み、観客はずっと立たされたまま、「なにも起こらない」ことの意味を探った。爆音でハウス系(?)の音楽が鳴り、照明はミラーボールその他があたりを照らしているのだが、スモークがときおり舞台を吹き付ける以外は、6人のダンサーはずっと寝たままだ。腕がちょっと上がったりするが、しばらくすると倒れてしまう。残り30分くらいからか、一人の上体が起き、するともう一人も背中が立ち、残り10分となるころ、一人立ち、二人立ち、最後の一人が両足で立ったかと思われた瞬間に、暗転。明転後に拍手はなかった。足早に帰る観客のなかには、明らかに不満を表わしている者もいた。この上演に、ポストモダン・ダンスとの関連性を推測したり「ノン・ダンス」なんて言葉を当てがったりするのは、筋違いだと私は考えている。あるいは、ゆっくりと起床する様に、審美的な評価を与えようとするなら、そのひとは便器にも美を見出すことだろう。ここにあるのは、デュシャンの連想に乗じてさらに遊戯的に説明するなら、「寝ているだけでも上演になる」という一種の錬金術だろう。ふざけてる。このおふざけを「不思議ちゃんの踊り子がしたこと」として受容することが、ふさわしいことなのかがわからない。彼女を「ダンス界のアンファン・テリブル」と形容するダンス批評は、上演を作品としてというよりも踊り手=恐るべき子どもの行ないとして捉えているのだろう。そこに置かれた「親」と「子」の図式に、川村も乗っかっているように見えるからやっかいだ。「ヒトは、どれくらい踊れるだろう?」とフライヤーにあって、そのうえでのダンスの不在。狡猾だ。けれども、その狡猾さが親に対する子の反抗のように思えてしまう。内輪でヒートしても、外部には伝わらない、外部は盛り上がれない。

2015/10/09(金)(木村覚)

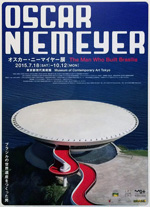

オスカー・ニーマイヤー展──ブラジルの世界遺産をつくった男

会期:2015/07/18~2015/10/12

東京都現代美術館[東京都]

ブラジルのモダニズム建築家オスカー・ニーマイヤー(1907-2012)の初めての回顧展。建築10作品を写真・模型・映像資料等を用いて紹介している。会場構成・デザインはSANAA事務所によるもの。白くゆったりとしてシンプルな展示空間は、清々しくてくつろげる。ホンマタカシの写真と配置も効いている。室内は7部構成で、1940年代の作品から時系列に展示されていて、螺旋状に順路を巡る仕組みになっている。メインとなるのはそのほぼ真ん中に位置する《イビラプエラ公園》の大きな模型(30分の1)がある天井の高い中庭状の空間。来館者は靴を脱いで上がり、緑に囲まれた同公園の道を歩いて、彼の有機的なカーヴを描く建築とそれと一体となった自然を疑似体験できる。CADなどまだない時代のニーマイヤー建築のダイナミックさにも感じ入るが、大模型を主体に置く会場デザインの清新さがなお一層印象に残った。[竹内有子]

2015/10/11(日)(SYNK)

『“distant voices - carry on”──青山借景』

会期:2015/10/10~2015/10/12

スパイラルホール[東京都]

fieldworks(ハイネ・アヴダルと篠崎由紀子)を中心に、インスタレーションに梅田哲也、著名な日本人ダンサーたちも多数加わった、豪華な企画。スパイラルホールというビルのあちこちを前半は移動しながら、後半はフラットな舞台空間で上演が行なわれた。白い箱と黒い箱。大きいサイズもあれば、手の平サイズもある。前半は、観客7人ほどが組となり、1人のダンサーに連れられ、街やビル内の雑貨店などへとまなざしを促され、箱を見つけながら、時が過ぎていく。サイトスペシフィックな上演は、いまやまったく珍しいものではない。とくに越後妻有や瀬戸内を経験したあとでは、都心でのこうした形態の上演が「抽象的」に思えてしまう。越後妻有や瀬戸内では、美術作品を見ていたまなざしがその周囲に存在する自然や人の営みを思いがけず拾う、そうした不意の出会いが面白いのだけれど、ここでは美術作品は白と黒の箱に変わり、目が泳いでも、見えるのはいつもの街のアイテムたちで、新鮮な発見とはいい難い(この対比は、たんに住んでいる場所に依存するものかもしれず、地方在住の方たちは、この上演に新鮮さを感じるかもしれない)。ダンサーに案内される「見学旅行」は舞台裏を覗く楽しさがあるとしても、ダンサーの踊りの味わいは微弱だし、さて、なにをどう味わえばよいか……と思っていると、楽屋のエリアで目を瞑るよう指示される。そこでは、梅田哲也の演出する音響に耳を傾けることとなる。次いで、舞台空間に通されると、観客の前に、50個の白い箱が現われ、ダンサーたちはそれを押したり引いたり、組み上げたり、壁にしたりした。箱には音響的仕掛けがしてあって、各様の音がする。真っ暗になったり、爆音に包まれたりと、驚くことはあるが、諸々の要素にちぐはぐさも感じる。小さい箱と同サイズのアルファベットが出てきて、ダンサーたちは文章をつくり出した。あるときは「様々なひとが様々な仕方で同じものを理解するdifferent people understand the same thing in different way」という文章が現われた。最後には、冷蔵庫が舞台に持ち込まれ、なかにはスパークリング・ワインが入っており、その目の前には、今度は「あなたにこれをあげますyou will see what you get」との文章が。グラスを手にし、観客たちは歓談をはじめて、気づけば終幕。多様な刺激があったといえばそうだし、けれども、それらがほぼどれも微弱な刺激だったのも間違いなく、そんな塩梅が今日のコンテンポラリー・ダンスなんだよといわれているようで、でも、そんな戸惑いをワインが流してしまった。

2015/10/11(日)(木村覚)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)