artscapeレビュー

2015年11月01日号のレビュー/プレビュー

中村政人 個展「明るい絶望」

会期:2015/10/10~2015/11/23

3331 Arts Chiyoda[東京都]

3331 Arts Chiyodaの統括ディレクター、中村政人の個展。個展としては、実に10年ぶりだという。東京の都心にある3331というアートセンターそのものが中村の作品として考えられなくもないが、今回はそのメインギャラリーで700枚の写真と新作のインスタレーションを発表した。

注目したのは、1989年から94年にかけて撮影された写真の数々。中村が留学していた韓国の街並みや展覧会、帰国後に手がけた「ザ・ギンブラート」や「新宿少年アート」など、たいへん貴重な記録である。そこには当時中村と近しい関係にあった村上隆や小山登美夫、西原みん、中ザワヒデキ、小沢剛、会田誠らの若々しい姿が見受けられる。それらのモノクロ写真からは90年代当時の生々しい雰囲気とともに、その90年代を歴史化しようとする並々ならぬ意欲が伝わってきた。

おびただしい写真を浴びるように見ていくなかで、ひとつ気がついたことがある。それは当時の写真のなかには、パフォーマンスが多く写されているという事実である。むろん、一口に「パフォーマンス」といっても、「ザ・ギンブラート」のような路上のゲリラ的な身体表現から、いわゆる「再現芸術」と呼ばれている確信犯的なシミュレーション、さらには「パフォーマンス」という言葉がふさわしいのか訝しくなるほどの宴会芸のような身ぶりまで、その言葉が意味する内容は幅広い。だが、90年前後のアートシーンを生きていた彼らが、自らの肉体を運動させることに腐心していたことは、まず間違いない。

90年代を歴史化しようとするとき、このことはことのほか重要な意味をもつ。なぜなら、「パフォーマンス」という言葉が該当するにせよしないにせよ、肉体表現の隆盛はある種の歴史的な切断面を暗示しているからだ。

先ごろカイカイキキギャラリーで個展を催した菊畑茂久馬は、言うまでもなく「九州派」を代表する美術家だが、戦争画をめぐる鋭い論考を発表するなど、優れた論客としても知られている。その菊畑は戦時中の戦争画から戦後美術の展開を「肉体絵画」の台頭によって整理した。すなわち戦中の戦争画の主要な主題は、現在東京国立近代美術館の常設展で展示されている藤田嗣治の戦争画がそうであるように、幾重にも折り重なった肉体の塊だったが、その主題は戦後の鶴岡政男や麻生三郎、福沢一郎らの絵画にも継承されている。ただ一点、前者の肉体が着衣だったのに対し、後者のそれは文字どおり全裸だったという差異を指摘したうえで、菊畑は戦後美術の出発点として「肉体絵画」を位置づけるのである。

つまり、こういうことだ。「肉体絵画」の肉体は、戦後を戦争から切り離すためにこそ絵画に導入された。このことから敷衍できる仮説は、従来の歴史を切断し、新たな出発点を設ける野望を実現させようとするとき、人は肉体にまなざしを向け、肉体を躍動させるのではないかということだ。

翻って90年前後のアートシーンを見直してみれば、そこには戦争という決定的なエポックがあったわけではないにせよ、私たちがいま知っている現代美術にとってのある種の原点が刻まれていることがわかる。その原点とは、いわゆる「G9」としてくくられるコマーシャル・ギャラリーが90年前後に活動を開始したことだけを指しているわけではない。中村政人や村上隆の台頭は、それまでのもの派からポストもの派という歴史的な展開とは別の潮流の誕生を明らかに意味していた。さらに中村政人が現在手がけている都市型のアートセンターは、90年代以後急増した地域社会の只中で実行されるアートプロジェクトで養った経験と知見によって成立しているが、産業と行政、コミュニティを巻き込んだ美術のありようは、美術を美術として自立させて考える従来のモダニズムとは明らかに一線を画している。2015年現在の現代美術のなかには、旧来のモダニズムがゾンビのようにいまだに彷徨っているが、それに対するオルタナティヴが生まれたのが、90年前後の歴史的な切断面だったのである。そしていまや、そのオルタナティヴは主流になりつつある。

興味深いのは、中村政人は90年前後の肉体芸術を「記録」した一方、肉体芸術を「実践」していたわけではないという点である。つまり状況の当事者でありながら、同時に観察者でもあった。60年代であれば「記録」は平田実や羽永光利らの写真家によって担われていたが、その機能を中村は自分自身で実行した。そこには、例えば中村が『RENTAL GALLERY』や『美術と教育』において、本来は研究者が担うべき役割を、すぐれた実行力によって代行したように、ポストモダン時代のアーティスト像という一面がないわけではない。だが、より本質的には、そのようにして自覚的に記録写真を残すことで、新たな歴史のための物証をそろえたという一面も指摘できよう。

90年前後の歴史の切れ目は、45年のそれのように「戦争」という暴力によって引き裂かれたわけではない。それは、当時の若いアーティストなりギャラリストなりキュレイターが意図的かつ人為的につくり出したのだ。あの700枚もの写真群は、その「必要」と「戦略性」を如実に物語っているのである。

2015/10/12(月)(福住廉)

生誕200年記念 伊豆の長八──幕末・明治の空前絶後の鏝絵師

会期:2015/09/05~2015/10/18

武蔵野市立吉祥寺美術館[東京都]

幕末から明治はじめにかけて江戸・東京で活躍した左官職人・伊豆の長八(入江長八、1815~1889)の名前を知ったのは、つげ義春の漫画「長八の宿」でのことだったが、実際の仕事を目にする機会は長らく得られなかった。昨夏に石洞美術館で初期伊万里の展覧会を見た帰り道、すぐ近くの橋戸稲荷神社前の解説板でここに長八の作品が残されていることを知ったのが実物を見た最初であった。見たというものの、残念ながら拝殿扉前のガラスケースに展示されていたのは長八が制作した白狐の鏝絵の複製品だったのだが(年に3回、実物が公開されているという)。

長八の故郷、伊豆・松崎には伊豆の長八美術館があり、その仕事をいつでも見ることができるものの、東京都内での展覧会は初めてだという。鏝絵とは、端的に言えば漆喰でつくられた浅浮彫りに着色したもの。左官仕事なので本来は建築に附随しているが、長八の仕事はそれに留まらない。本展には塗額(鑑賞用の鏝絵)、彫塑(立体彫刻)、建築装飾(本来の鏝絵)、ランプ掛け(天井に設置されランプを掛ける円形の装飾品)、掛軸(純粋な絵画)、そのほか、漆喰でつくられた壺や屏風など、多様な仕事約50点が出品されている。間近で見てその技を堪能できるのはやはり塗額であろう。大小様々な形の鏝を駆使して描かれた風景画や人物画。竹製の額縁と見えるものも漆喰でつくられていると解説にあって、その表現力に驚かされる。興味深い作品は、旧岩科村役場の座敷床の間に施されていたという塗り掛軸だ。掛軸の代わりに、表装から寒梅図まですべて塗り壁で仕上げられた騙し絵風の仕事である。明るい展示室では粗が見えるが、障子から光が差すほの暗い和室で見ると本当に掛軸が掛けられているように見えたに違いない。江戸で左官仕事をしたほかに絵画修行もし、純粋な絵画も残している長八であるから、絵画ではなく鏝絵を用いるときには浅浮彫りという表現手法がもたらす陰影の効果を熟知していたに違いないし、その仕事を見た人々は、絵が壁から額から飛び出してくるような印象を受けたのではないかと想像される。ただ本展展示室の照明はその効果を十分に発揮できるように配置されているように思われなかったことと、図録写真の大部分が光がフラットに当てられていて陰影が失なわれてしまっているのが残念だ。[新川徳彦]

2015/10/12(月)(SYNK)

岸井大輔『始末をかく4「茶屋建築に求めてゆかなければならぬ」』

会期:2015/10/03~2015/10/12

横浜各所[神奈川県]

馬車道の喫茶店サモアールを出発点に、横浜各所(10カ所)を歩いて見ていく演劇作品。各所に着くたび手紙を渡される。手紙には、次の場所の来歴が岸井の言葉で語られる。横浜は世界的な観光地である。日本丸のあたりで手紙を読む。ドックの保全が芸術作品によって、次に商業施設によって、いまは「BUKATSUDO」(街のシェアスペース)によって図られているとの説明を受ける。景色が、いつもと違って見える。他には、横浜市のクリエイティブシティ事業で補助を受けるアーティストのアトリエ、展覧会開催中の横浜市民ギャラリー、ヨコハマアパートメント、かつて居酒屋だった建物、あるいは黄金町バザールが会場となった。岸井は『POTALIVE』で散歩を演劇として捉える活動を10年以上前から始めている。2時間以上ゆっくりと横浜の港エリアだけではなく、山のほうのエリアもめぐる。手紙にも書いてあったが、疲労度でいえば、これは高尾山登山に類する体験だ。丁寧に歩くことで、横浜が立体的に見えてくる。食べたり飲んだりも、バスやタクシーでの移動も、すべては日常のことでありながら、劇の一部でもある。痛快なのは、上演の輪郭が見えないことで、「始末」とは始まりと終わりのことだというのだが、それを「欠いている/書いている」のがこの演劇なのだ。途中で降りてもよい。かくいう筆者も、見過ごしたエリアを残してしまった。座席の角度で見えない芝居ができてしまうように、各自の体験によってしか「始末」は問えない。観客はすべて異なる演劇を観た。劇場に縛られないが故のことだろう。

2015/10/12(月)(木村覚)

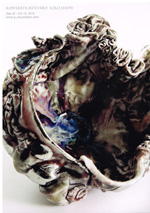

川端健太郎展

会期:2015/09/26~2015/10/18

ギャラリー器館[京都府]

二つの展示室から成る本展では、フロアごとに異なる系統の作品が見られた。ひとつは青を基調とした瓶あるいは壺で、優雅な曲線を描く有機的なフォルムと、掛け流した多色の釉薬が見せる抽象絵画のような表情が美しい。もうひとつは茶碗を中心とした器類だ。細かな皺や襞を持ち、まるで牡蠣やアコヤガイなどの海洋生物を思わせるフォルムをまとった茶碗の魅力が傑出していた。どちらの作品も過剰なまでに成長した装飾が見所だが、それらが単なる加飾やナルシシズムに陥るのではなく、原初的内発性と高い技術が融合した高度な領域に達しているのが川端作品の魅力だ。陶芸愛好家に独占させておくのはもったいない。現代美術ファンも彼の仕事に注目すべきだ。

2015/10/13(火)(小吹隆文)

UNKNOWN ASIA──ART EXCHANGE OSAKA 2015

会期:2015/10/17~2015/10/18

大阪市中央公会堂[大阪府]

大阪のFM局「FM802」のアートプロジェクト「digmeout」と、アジアン・クリエイティブ・ネットワーク(ACN)等が共同で企画した、アーティスト主体のアートフェア。日本、中国、台湾、香港、韓国、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアから120組のアーティストが集い、作品の展示・販売を行なった。一方、日本と東南アジア各国からアート、デザイン、メディアのキーパーソンを審査員として招いており、彼らとアーティストの出会いの場、つまりビジネスマッチングの機会を設けているのも大きな特徴である。出展者から国際的に活躍する人材を輩出すれば、このイベントのステイタスは揺るぎ無いものになるだろう。そのためにも、第2回、第3回と継続する必要がある。筆者は会期前日のプレビューに参加したが、会場を覆う華やかな熱気と多国籍の人々が集う様子に高揚感を覚えた。今後関西を代表するアートイベントになるよう、上手に育ててほしいものだ。

2015/10/16(金)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)