artscapeレビュー

2017年09月01日号のレビュー/プレビュー

ヨコハマトリエンナーレ2017 「島と星座とガラパゴス」

会期:2017/08/04~2017/11/05

横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、横浜市開港記念会館、ほか[神奈川県]

「ヨコハマトリエンナーレ」(以下、ヨコトリ)といえば、2014年に行なわれた前回「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」を思い出す。美術家の森村泰昌をアーティスティック・ディレクターに迎えた同展では、まるで美術界の流行に背を向けたように硬質な、お祭り騒ぎやアート・ツーリズムや市場原理とは対極の価値観を打ち出した。「そうか、ヨコトリは逆張りで行くのか。それなら存在意義がある」。当時そのように理解した筆者にとって、今回の最大の関心は、ヨコトリがどのような路線を取るのかだった。今回は一人のディレクターを立てず、三木あき子、逢坂恵理子、柏木智雄が共同でディレクションする形式を取った。テーマは「島と星座とガラパゴス」。従来の国際的枠組みが揺らぐ一方、SNS等の発達で大国や中央集権の論理に抗う小さな共同体が現われて、世界が島宇宙化している。その孤立した島宇宙を接続していくことで、新たな可能性が開けるのではないか、ということだ。各会場を巡って感じたのは、まさに島宇宙のごとく多様な作品が並んでいること。記者発表時に逢坂は「個展の集合体」と述べたが、まさにその通りだ。今回のヨコトリはテーマを打ち出すのではなく、現場での議論を促し、そこから何が生まれるのかを見守っているよう。つまり芸術祭をプラットフォームとして再定義したということか。最後に個々の展示で筆者のお気に入りを挙げる。横浜美術館の、カールステン・ヘラー、トビアス・レーベルガー、アンリ・サラ&リクリット・ティラヴァーニャのチーム、風間サチコ(日本)、ブルームバーグ&チャナリン(南アフリカ、英国)、ワエル・シャウキー(エジプト)、ザオ・ザオ(中国)、横浜赤レンガ倉庫1号館の、小沢剛(日本)、クリスチャン・ヤンコフスキー(ドイツ)、宇治野宗輝(日本)、ドン・ユアン(中国)が素晴らしかった。

2017/08/03(木)(小吹隆文)

富田菜摘展 Wonder Orchestra

会期:2017/08/03~2017/08/13

Bunkamura Gallery[東京都]

廃材を用いてユニークな動物のオブジェをつくる富田菜摘。Bunkamura Galleryでは3年ぶりとなるこの展覧会のテーマは、クラシック音楽などの演奏会が行なわれるBunkamuraオーチャードホールにちなんで、動物たちのオーケストラだ。弦楽器を担当するライオンやサル、クマ、ウサギたちのボディにはバイオリンやチェロ、マンドリン、ウクレレなど弦楽器の胴。頭や手脚には鍋やザル、空き缶など。弦を奏でる手の先、耳にはフォークやスプーン、トングが用いられている。吹奏楽パートの象の鼻はチューバやトランペット。ワニのぎざぎざした大きな歯はキーボードだ。鍋やボウル、スプーンやフォークは、ギャラリー向かいのカフェラウンジがリニューアルした際に廃棄されることになったもの。展覧会会場に合わせたテーマ設定ばかりではなく、オブジェの素材にもまたその場と関わりのあるものが用いられているのだ。廃棄物を作品に用いるアーティストは多いが、なかでも富田の素材の選びかた、使いかたは絶妙。細部を見るたびごとに「こんな廃材が使われているのか」という驚きと発見に満ちていて、見る者を飽きさせない。動物たちに付けられた名前にはそれぞれ愉快な由来がある。オブジェのほか、今回は同じテーマの水彩画も出品。とても楽しい展覧会だった。[新川徳彦]

関連記事

富田菜摘 展「平成浮世絵──役者舞台之姿絵」|SYNK(新川徳彦):artscapeレビュー

2017/08/04(金)(SYNK)

神になったオオカミ~秩父山地のオオカミとお犬様信仰~

会期:2017/07/15~2017/09/03

埼玉県立川の博物館[埼玉県]

ニホンオオカミが最後に捕獲されたのは、1905(明治38)年、奈良県東吉野村。いまからおよそ110年も前の出来事である。以来、公式には「絶滅」したとされているが、目撃談や遠吠えの証言がなくはないことから、野生のニホンオオカミの生存を信じている人は、いまも少なくない。本展は、動物としてのオオカミと信仰としてのオオカミの両面から人間とオオカミの関係性を探り出したもの。国内では3体しか現存していないというニホンオオカミの剥製をはじめ、頭蓋骨、神社の護符、奉納された絵馬、民話や童話などの資料が展示された。小規模とはいえ、密度の濃い充実した展観である。

恐怖の対象であると同時に崇拝の対象でもある両義性。日本人にとってオオカミは襲われる可能性が高い野生動物であり、にもかかわらず、あるいはだからこそというべきか、神聖な動物でもあった。言い伝えられている民話や童話の多くは、人間を襲う凶暴な動物としてではなく、人間に近しい動物としてオオカミを表象している。人間がオオカミを助け、オオカミもまた人間を助けるような互恵的な関係性が語られているのだ。あるいは奥多摩や秩父には畑を荒らす猪や鹿を退治する「お犬さま」としてオオカミを崇める信仰がある。本展で詳しく紹介されているように、三峯神社は全国の「お犬さま」にお赤飯をお供えする「お焚上祭」を毎月19日に現在も行なっている。この日、全国各地に潜んでいるオオカミがお赤飯を食べるために集まってくるというのだ。

むろん科学的な観点からこの信仰の非現実性を批判することはたやすい。けれども信仰の醍醐味は科学の客観的な世界観とは本来的に別次元にあるのであり、私たちの現実社会が科学だけでなく信仰によっても重層的に構成されているのだとすれば、オオカミの信仰をたんなるロマンティシズムとして切って捨てることはできなくなる。むしろ、そこには科学的な世界観には到底望めない深さと広がりがあるのではないか。

本展では、三峯神社の「お焚上祭」や動物園で飼育されているオオカミの生態が映像で紹介されている。注目したのは、そのモニターを囲む壁面に展示された写真。いずれも雪深い秩父や奥多摩の山肌を写した写真で、かつて、そしてもしかしたらいまも、オオカミが棲息していると言われるエリアである。なだらかな稜線が重なる景色はいかにも典型的な冬の山だが、不思議なことに、映像を見ながらそれらの写真を一瞥すると、その山肌がオオカミの躯体に見えるのだ。冬枯れの黒い木立がオオカミの体毛のイメージと重なるのかもしれないし、山脈の量塊性がオオカミの力強い筋肉の剛性を連想させるのかもしれない。いずれにせよ重要なのは、オオカミは単なる動物にすぎないわけではなく、そのイメージが山あるいは自然そのもののイメージと重複するという事実である。自然のなかにオオカミが生きているというより、オオカミのなかに自然があると言ってもいい。

それは、自然科学的には「絶滅」したのかもしれない。だが信仰やイメージのうえでは、いまも確かに「生きている」のである。瀕死の現代美術が目指すべきはオオカミなのではないか。

2017/08/04(金)(福住廉)

神戸港と神戸文化の企画展 神戸 みなと 時空

会期:2017/01/25~2017/12/28

神戸開港150周年を記念して、デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO(旧神戸市立生糸検査所)では、①「TOY & DOLL COLLECTION」②「陳舜臣と神戸ミステリー館」③「鈴木商店記念館」の三本立ての展示が行なわれている。それぞれ、神戸ゆかりの文化/文学/産業を軸にして、①は世界と日本の玩具を、②は陳舜臣の神戸を舞台にした推理小説『枯草の根』『三色の家』等に登場する場所を再現、③では小説やテレビドラマ『お家さん』でも知られ、大正期に日本一の総合商社となった神戸の「鈴木商店」の歴史を扱う。なかでも興味深いのが、日本玩具博物館との共催による人形文化の展示。日本の郷土玩具、世界の乗り物玩具のほか、とりわけ目新しかったのは、企画展示の「神戸人形」。これは明治中期に神戸で生まれたからくり人形で、土産物として海外にも輸出されるほど人気を博したという。なんとも面白いのが題材のほとんどがお化けであること、当時は「お化け人形」とも呼ばれた。木目を生かした素朴な木の造り、からくりは目が離れたり口を大きく動かしたり、夕涼みしたり釣鐘を持ったりするユーモラスなお化けは日本文化ならでは。大正期以降には量産されて、色調が黒地と赤に統一されたが、戦後に生産は衰退した。阪神淡路大震災で廃絶するも、現在は同館が復元の形をとって再興を目指しているところだという。港町で栄え世界へ渡った神戸人形、次世代への伝承を望みたい。[竹内有子]

「お化け人形」の展示風景

関連記事

創造性を紡ぐ拠点を目指して──デザイン・クリエイティブセンター神戸|近藤健史:キュレーターズノート

2017/08/05(土)(SYNK)

開館35周年記念Ⅱ テオ・ヤンセン展

会期:2017/07/15~2017/09/18

三重県立美術館[三重県]

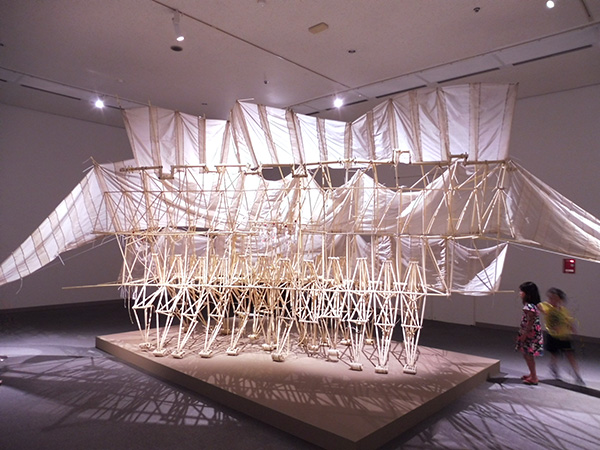

白い骨組みを持った生き物のようなオブジェが、海岸線を自立歩行している。随分前にテレビCMで見た印象的な一場面だ。本展のチラシを見た瞬間に当時の記憶が鮮明によみがえり、「これはなんとしても見たい」と思った。テオ・ヤンセンは1948年生まれのオランダ人アーティスト。彼はコンピューター上での仮想生物の研究を経て、1990年以降、プラスチック・チューブの骨格と独自の関節を持つ人工生命体「ストランド・ビースト」を制作し続けている。初期の作品は人間が押し引きして動かしていたが、作品に帆がつくようになってからは風力で動くようになった。その異形は、昆虫、深海生物、あるいはエイリアンのようであり、それらが風をはらんで動く姿は、一度見たら忘れられない。本展では10数点のビースト(作品)が展示されたほか、使い古したパーツ(作家は「化石」と命名)、模型、メモ、作品の系統樹、映像なども紹介され、この類まれなるシリーズの全容が明らかにされた。また、一部の作品は展示室内でデモンストレーションが行なわれ、観客が押して動かせる作品も2点あった。会期が夏休み中ということもあり、美術館内は親子連れで大賑わい。作品を食い入るように見つめる子供たちの視線が眩しく、こちらまで嬉しくなってくる。こんなに興奮し、前向きな気持ちにさせてくれる展覧会は久々だ。

2017/08/06(日)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)