artscapeレビュー

2023年05月15日号のレビュー/プレビュー

ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築

会期:2023/03/17~2023/06/04

六本木ヒルズ展望台東京シティビュー[東京都]

SDGsや多様性、ウェルビーイングといった言葉を、いま、目にしない機会はない。それは高度に科学技術が発達した世の中で、我々が人間らしい生き方を少し見失いかけている証なのかもしれない。ヘザウィック・スタジオはそんな現代人が抱える問題に対し、明快な解決策を示してくれているようだ。彼らの作品はまさに「共感する(される)建築」であると、本展を観て感じた。まず圧倒されたのは、2010年の《上海万博英国館》である。まるで両手でクシャクシャと折り曲げた紙のような敷地に、ハリネズミのような外壁のパビリオンがポツンと建つ。 “針”の正体は無数の透明アクリルの棒で、内壁にまで及ぶその棒の先端には植物の種が埋め込まれており、このパビリオンが地球の未来をつくる種の集合体で成り立っていることを知るのだ。万博というシチュエーションだからこそ成立した、アートのような建築と言える。

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

ヘザウィック・スタジオ《上海万博英国館》(2010)

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

米国カリフォルニア州シリコンバレーに建てられた、グーグルの新社屋《グーグル・ベイ・ビュー》もいまの時代を象徴する建築だった。まず過剰な柱や壁で分断されてもいなければ、廊下もない、開放的なフロアであることに目を引く。人と人とが自然に出会い、集い、会話が始まり、コラボレーションが生まれることを促す社屋なのだ。全面開口された外壁や、亀甲のような有機的な屋根と屋根との隙間からは自然光や眺望をふんだんに取り込む。さらに屋根には大規模なソーラーパネルを備えるなどして、2030年までにカーボンフリーエネルギーで稼働する社屋を目指しているのだという。従来の閉鎖的なオフィスビルではない、人間らしさを大事にしたワークスペースでこそ、イノベーティブなアイデアは生まれるのではないかと思わせる。

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

ヘザウィック・スタジオとビャルケ・インゲルス・グループ《グーグル・ベイ・ビュー》(2022)カリフォルニア州マウンテン・ビュー

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

こうした画期的なプロジェクトを次々と眺めた後、最後の展示スペースでは彼らがデザインした遊び心いっぱいの回転椅子《スパン》に座ることができた。それに腰掛け、身体をぐるんぐるんと揺らしながら、同スタジオ創設者のトーマス・ヘザウィックの講演動画に見入ると、現代人の心に刺さる言葉を彼は投げかけてきた。印象的だったのは「建築的多様性」という言葉だ。つまりいまの時代に求められるのは、機能性ばかりを追求した画一的な建築ではなく、人々の心を豊かにする多様で斬新なアイデアにあふれた建築であると。そんな建築に多く出会える社会がいずれ訪れてほしいと願う。

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

ヘザウィック・スタジオ《スパン》(2007)Courtesy: Magis

展示風景:「ヘザウィック・スタジオ展:共感する建築」東京シティビュー(2023)[撮影:古川裕也/画像提供:森美術館(東京)]

公式サイト:https://www.mori.art.museum/jp/exhibitions/heatherwick/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

エドワード・ゴーリーを巡る旅

会期:2023/04/08~2023/06/11

渋谷区立松濤美術館[東京都]

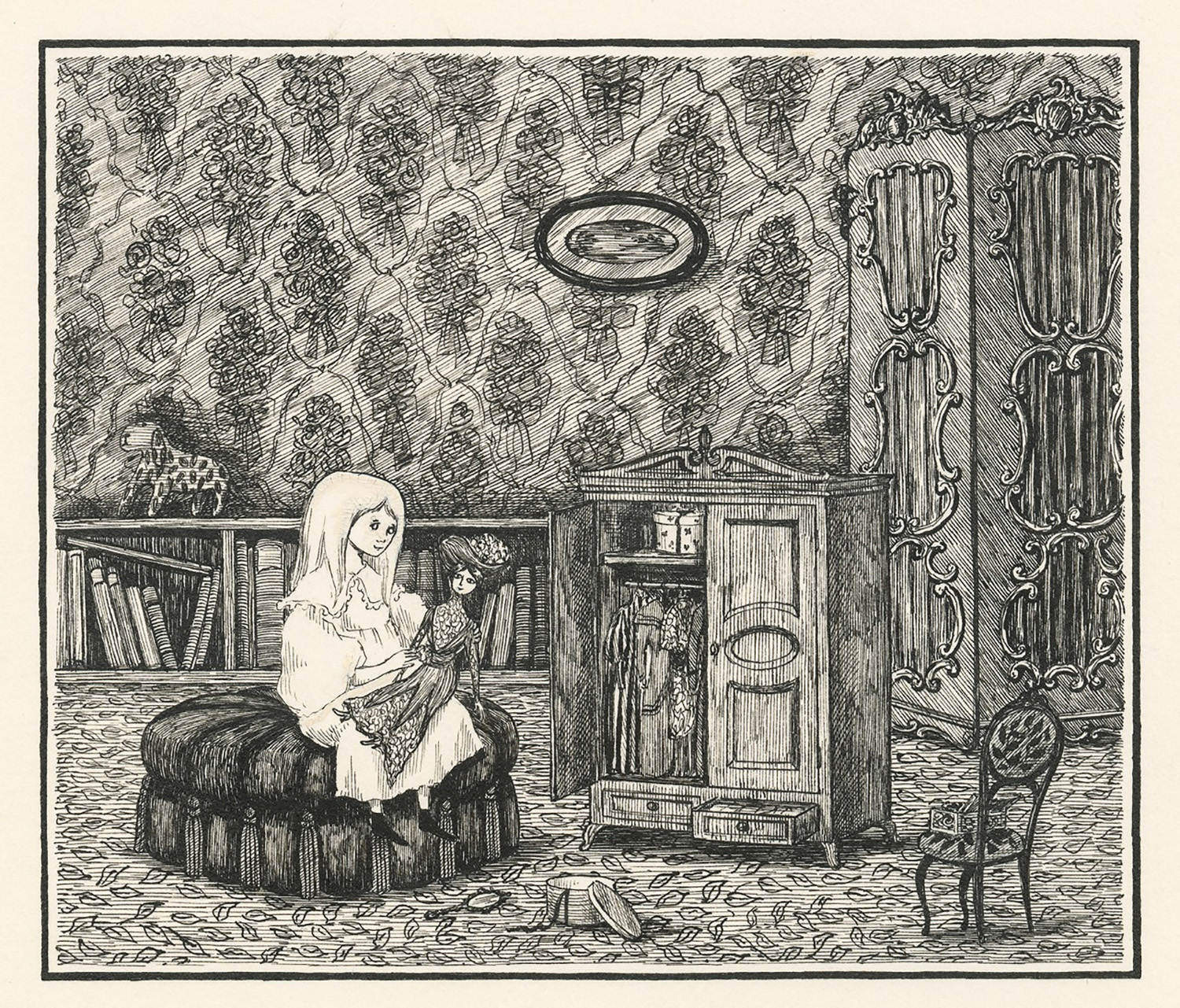

子供たちがこれほど残酷な目に遭う物語はほかにはない。米国の絵本作家、エドワード・ゴーリーが遺したいくつもの絵本のことだ。例えばゴーリー風「小公女」とでも言うべき『不幸な子供』では、かつて裕福で幸せな暮らしを送っていた少女を、父の訃報をきっかけに次から次へと不幸が襲う。最後に生きて戻ってきた父との再会を果たすのだが、これまた救いようがない結末なのである。『ギャシュリークラムのちびっ子たち』では、頭文字がAからZまでの名前の子供たちが順番に悲惨な事故に遭い、あっけなく死んでしまう。それなのに韻を踏んだ洒落た文章で、物語が軽快に進んでいくのだ。実にダークな絵本ばかりなのに、モノトーンの緻密な線描による独特の世界観のためか、一定層の大人から人気がある。

エドワード・ゴーリー『不幸な子供』 原画(1961)ペン、インク、紙

エドワード・ゴーリー『不幸な子供』 原画(1961)ペン、インク、紙

©2022 The Edward Gorey Charitable Trust

本展では、ゴーリーは19世紀の英国ヴィクトリア朝にあった子供向けの「教訓譚」のスタイルに影響を受けていると解説されている。言わば、悪い子は相応の報いを受けるというものだ。確かに『ギャシュリークラムのちびっ子たち』では、子供たちは自らの不注意によって事故に遭う。階段から落ちるとか、熊にやられるとか、桃で窒息するとか。こんな危険が身の回りに潜んでいることを子供たちに諭しているようにも見える。例えばグリム童話でも残酷な物語は少なくない。ただグリム童話や「教訓譚」とは異なり、ゴーリーは物語のなかにハッピーエンドやカタルシス、勧善懲悪といった要素をいっさい入れることがない。良い子だろうと悪い子だろうと、徹底的に不幸を貫く。この揺るぎない冷淡な視点がかえって支持されているのだろう。

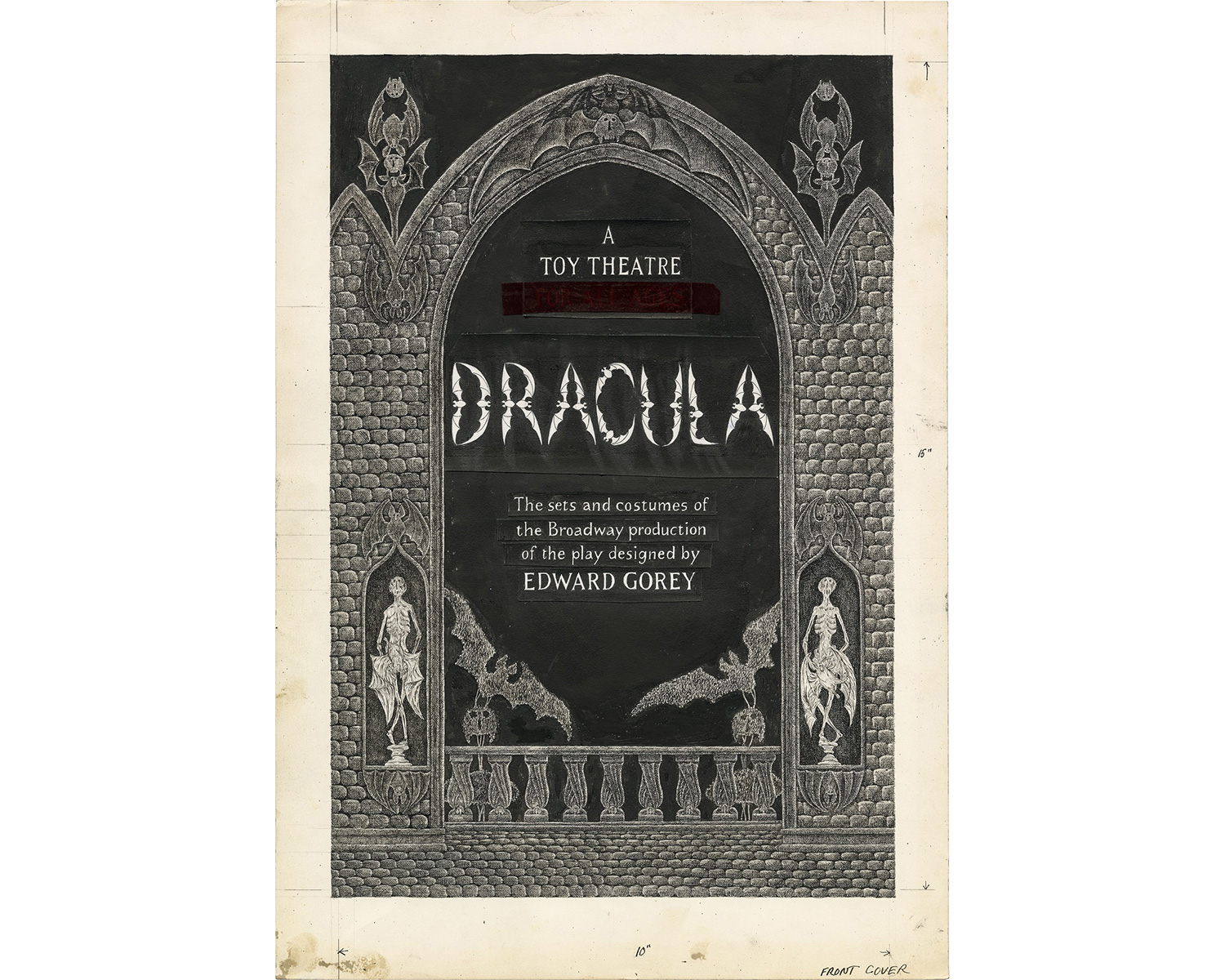

エドワード・ゴーリー『ドラキュラ・トイシアター』表紙・原画(1979頃)インク、紙

エドワード・ゴーリー『ドラキュラ・トイシアター』表紙・原画(1979頃)インク、紙

©2022 The Edward Gorey Charitable Trust

本展では絵本の原画のほか、ゴーリーが手がけた舞台や衣装のデザイン、演劇やバレエのポスターなども紹介されている。米国ではミステリードラマ専門チャンネルのオープニングアニメーションを作画したことで、ゴーリーの知名度が高まったという情報も興味深かった。バレエを愛してやまなかったゴーリーは、バレリーナを主人公にした絵本も描いていたのだが、それもやっぱり寂しく不幸な物語である。つまり子供たちにもバレエにも愛があるからこその辛辣さなのではないか。大衆娯楽に迎合することなく、ゴーリーは世の中の真理を示してくれているようである。

公式サイト:https://shoto-museum.jp/exhibitions/199gorey/

2023/04/28(金)(杉江あこ)

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2023

会期:2023/04/15~2023/05/14

誉田屋清兵衛ほか[京都府]

11回目を迎えた京都国際写真祭。コロナ禍も収束に向かいつつあり、京都を訪れる人がこのところ増えていることもあって、例年以上に観客も多く、盛り上がりを見せていた。だが一方で、本企画が抱えるさまざまな問題も目につくようになってきている。

全体を通して見て、展示企画のクオリティの高さは感じるものの、ファッション写真や広告写真を母体にしているものがやや多くなってきているように感じた。むろん、ファッションや広告の分野は写真表現の重要な一側面であり、それらをバックグラウンドとしていることを一概に否定すべきではない。だが、どうしても展示を小綺麗にまとめがちなところがあり、見せ方にこだわり過ぎる傾向もある。京都国際写真祭の特徴として、町屋、蔵、寺院など、従来のギャラリーや美術館とは異なる空間の特性を活かした展示が多いのだが、逆にスペースの特異性に引きずられて、作品があまりよく見えないということもあった(ココ・カピタンの大西清右衛門美術館での展示など)。そうなると、写真展示のあり方としては本末顛倒だろう。

とはいえ、屋久島の森の昼と夜の写真を対比的に構成した山内悠「自然 JINEN」(誉田屋清兵衛 黒蔵)、ピンク・フロイドの『狂気(The Dark Side of the Moon)』にのせて、1960~1970年代のウクライナの状況をコラージュ的に浮かび上がらせるボリス・ミハイロフ「Yesterday’s Sandwich」(藤井大丸ブラッックストレージ)などでは、会場空間とインスタレーションとが有機的に結合して、目覚ましい視覚的効果を生み出していた。「見た目」だけでなく「中身」にもきちんとこだわりつつ、写真の新たな鑑賞法を模索していく必要があるということだろう。もう一つ、これは昨年も同じことを感じたのだが、総合テーマとして設定されている「BORDER」が、個々の展示に反映されているようには見えない。企画全体のキュレーションのあり方も再考すべきではないだろうか。

公式サイト:https://www.kyotographie.jp

2023/04/29(土)(飯沢耕太郎)

オサム・ジェームス・中川、タイラジュン「UNDERFOOT」

会期:2023/04/15~2023/05/07

galleryMain[京都府]

「目の前の現在の光景」しか写すことができない写真は、「沖縄戦の記憶」をどう可視化することができるのか。あるいは、だからこそ写真は、日常生活と地続きの「終わっていない沖縄戦」を写し取れるのではないか。沖縄における「写真と記憶」をめぐる問いを、2人の写真家の近作を通して問いかけるのが本展である。

[© galleryMain]

日本とアメリカにまたがる自身のアイデンティティを踏まえた多様な作品を発表しているオサム・ジェームス・中川は、沖縄戦で避難壕や野戦病院として使用され、集団自決の場にもなった鍾乳洞(ガマ)の内部を撮影した《GAMA》を展示した。ガマの暗闇に入り、懐中電灯を手にした中川自身が光で壁面をなぞるように照らすあいだ、三脚に据えたデジタルカメラのシャッターを開けて露光する。この撮影を繰り返し、撮影した写真を画像編集ソフトでつなげ、色調を調整し、超高解像度の一枚の写真に仕上げる。蠢く内臓のようにグロテスクで、触覚性すら感じさせる高精細なガマのディティールとともに、地面には茶碗の破片、薬瓶、手榴弾などが転がる(展示作品には含まれていないが、写真集『GAMA CAVES』[2013、赤々舎]には、「大東亜」の文字や沖縄の住民と思われる氏名が書かれた壁、遺骨も写っている)。

《GAMA》という作品の恐るべき強度を支えるのは、「懐中電灯の光で暗闇を照らす」身ぶりがもつ意味の拡がりだ。制作プロセスそれ自体が、「見えない過去の暗闇」を手探りで探ろうとする距離感の謂いであること。しかも、フラッシュの凶暴な光を暴力的に浴びせる行為はそこにはない。中川の写真は「一瞥で瞬間的に捕捉されたイメージ」ではなく、むしろ一瞥ではすべてのディティールの情報量を捉えきれず、細部を凝視すればするほど全体が遠のき、「見ること」と「見えないこと」が反転しあうパラドキシカルな事態を生み出す。「フラッシュの凶暴な光」はまた、かつてこのガマにも投げ込まれたかもしれない砲弾や、自決に用いられた手榴弾の炸裂の閃光を想起させる。「フラッシュを焚く撮影」は、ガマに眠る死者の霊に対して、イメージとしての二度目の死をもたらす暴力性を帯びているのだ。そうした倫理性に自覚的な中川の身ぶりは同時に、視ることとは光にほかならぬことを示す。私たち観客は、中川自身の視線のトレースを介して痕跡を見ようとする、二重化された接近の手続きのただなかにいるのだ。

[© galleryMain]

精緻なデジタル技術を駆使した《GAMA》とは対照的に、日光で印画紙に像を焼き付けるサイアノタイプという原始的な手法を用いて、米軍基地のフェンスを写し取ったのが《Fence》である。被写体との距離が発生するレンズを用いず、印画紙に直接接触させた《Fence》は、《GAMA》とは異なる生々しさを湛えている。

[© galleryMain]

一方、沖縄出身のタイラジュンは、沖縄各地で不発弾処理のために作られる塚を撮影した《Shell Mound》を展示した。開発や建築工事で不発弾が発見されると、安全の確保のため周囲に土を盛って塚を築き、自衛隊が出動して塚の中で処理作業を行なう。作業の日、付近の住民の避難と交通規制が行なわれ、月に4~5回ほどの頻度で新聞に情報が載るという。マンション群の谷間に、住宅街の一角に、畑の真ん中に出現した巨大な塚という異様な光景を、タイラは淡々と記録する。「Shell Mound(貝塚)」と名づけられているように、こんもりとした古墳を思わせる塚のたたずまいは、その空間だけ時間の軸がズレて「過去」が一瞬出現してしまったような時間の失調の感覚を強烈に意識させる。「鉄の暴風」とたとえられた激しい空襲や艦砲射撃の爪痕が、いまなお日常生活の真下に埋め込まれていること。沖縄戦が「過ぎ去った遠い過去」ではなく、日常と地続きの現在進行形であることを、声高ではないタイラの写真は告げている。

[© galleryMain]

与那国島(2016)、宮古島・奄美大島(2019)、石垣島(2023)に自衛隊の駐屯地が次々と開設され、敵基地攻撃能力(反撃能力)の閣議決定が続き、沖縄で防衛の最前線化が進められるいま、本展のもつ意義は大きい。なお、「沖縄における記憶と現在」をメディウム内部の差異とともに扱う姿勢は、同時期に開催された山城知佳子の個展「ベラウの花」の主軸でもあり、同評をあわせて参照されたい。

[© galleryMain]

公式サイト:https://gallerymain.com/exhibiton_osamujamesnakagawa_tairajun_2023/

関連レビュー

「山城知佳子 ベラウの花」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/04/30(日)(高嶋慈)

連続するプロジェクト/インスタレーションを所有する

会期:2022/10/29~2023/05/07

BnA Alter Museum SCG[京都府]

京都のアートホテル、BnA Alter Museumは、アーティストが手がけた部屋に加え、非常階段を上りながら鑑賞する階段型ギャラリー「SCG(staircase gallery)」を併設する点がユニークだ。10階建ての建築を縦に貫くように、ガラス張りの吹き抜け空間が連なる。京都市内の眺望が楽しめる一方、体力も必要な鑑賞体験だ。

インスタレーションとその「所有」をテーマにした本展では、秋山ブク、松井沙都子、三原聡一郎、丹原健翔、肥後亮祐の5名が参加。各作品からインスタレーションの特性を抽出すると、モノの一時的な配置、ミニマル・アートやライト・アート的要素、音や気流といった現象性、パフォーマンスの痕跡、サイトスペシフィシティが挙げられる。

秋山ブクは、展示場所にある備品だけで即興的に空間構成する「コンポジション」シリーズ(2001-)を、ホテルの備品を用いて制作。脚立、ライト、ロープ、ビニールバッグなどを構築的に組み上げた。松井沙都子は、日本の標準的な住宅の内装材や照明器具を用いて、ミニマル・アートを思わせる幾何学的な構造物を制作する作家だ。「ホームインテリア」に求められるはずの温かさが、無個性的な均質性の被膜に覆われていることを露呈させる。展示作品《Signage #1》では、ガラス窓の内側に、木製フレームの直方体の構造物が吊られ、光を放っている。室内の「照明」としてはサイズが大きすぎ、タイトルが示す「標識」「看板」としては「何かを表示する」という用途をなさず、宙吊り感や空虚感が空間を満たしていく。一方、同サイズの空間を、「何もない」虚無ではなく、「空気と重力で満たされている」ことを最小限の介入で可視化するのが、三原聡一郎の《35㎥》だ。密閉空間のなか、ファンの微細な風を受けて、極薄のビニールの帯がひらひらと舞い上がり、浮遊と落下を繰り返す。

秋山ブク《コンポジション 21番:BnA Alter Museumの備品による》販売版(2022)

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

松井沙都子《Signage #1》(2022) 木材、アクリル板、LED

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

三原聡一郎《35㎥》(2022) ファン、フィルム、鉛

[photo by Haruka Oka]

本展が、「若手・中堅作家のインスタレーションを集めたグループ展」と一線を画すのが、「所有する」というもう一つのレイヤーを組み込んで問題提起を図る点だ。展覧会売買プロジェクト「D4C」(2019-)を主宰する檜山真有が協力し、所有のためのひとつの手段として「売買契約書の作成」を行なった。企画主催のホテル会社(甲)、購入者(乙)、作家(丙)の三者で取り交わされる契約書に加え、タイトル・制作年・素材の概要情報、コンセプト文、契約締結時に譲渡される物品リスト、再現時の成立要件(設置方法や注意事項など)を記した「別紙」も作成され、会場内で閲覧できる。インスタレーションなど従来のアートフェアのブースには収まらない大型作品を扱うUnlimited部門がアートバーゼルで2000年に開設され、関西でも「ART OSAKA 2022」が「Expanded Section」を設けるなど、インスタレーションの売買は普及しているが、展覧会の構成要素に組み込んだ点に本展の特異性がある。

売買契約書 - 所有するためのプロジェクト

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

インスタレーションの起源といえる複数の作品のなかには、美術館への制度批判や資本主義批判が埋め込まれているが、本展の作家たちも「インスタレーションは所有可能か」という問いを多角的に提示する。「備品の借用」で成り立つ秋山の作品は、この問いの設定によって、よりラディカルな批評性を帯び始める。

一方、「コミュニケーション」という非実体的要素から所有の可能性を問うのが、丹原健翔の作品だ。物質的には、ラップ素材でできたほぼ等身大の人型と、ベビーシューズ、カーペットで構成されているが、「素材」には「物語」という単語も記される。また、上段の《Stories(1)》では作家名は「マイケル・ホー」と記されつつ、「語り:丹原健翔」ともクレジットされている。だが、テキストや音声はない。この作品は、マイケル・ホーという別の作家と丹原のパフォーマンス的な協働作業として制作され、ホーの身体を丹原がラップでぐるぐるに梱包するプロセスで語られたこと──なぜこのポーズにしたのか、なぜベビーシューズが置かれているのか──を丹原がヒアリングし、その痕跡だけを残している。身体への負荷が語りを誘発しつつ、「物語」の内実は蒸発し、抜け殻だけが残される。「ガラス張りの空間」を「展示ケース」に見立てるならば、例えばヨーゼフ・ボイスが「アクション」で使用した物品を「ヴィトリーヌ」と呼ばれるガラスケースに収めて保管・販売したことに対する皮肉な応答にも見えてくる。丹原の試みでは、作家自身の「身体」がパフォーマンスの終了とともに揮発せず、「痕跡」として物質化されているが、それはアウラの強化に加担するのか。それとも、「パフォーマンスの一過性は所有できない」という悲観や神話をシニカルに追認するのか。さらに、「協働作業であることをクレジットに明記する」姿勢は、「作者」とは誰を指すのかという問いも加える。この問いは、例えば、イヴ・クラインの「人体測定」シリーズにおける「女性ヌードモデルの身体」という(ジェンダーの点で二重化された)搾取の構造への問いも喚起する。

上:マイケル・ホー《Strories(1)》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、カーペット、ベビーシューズ、物語

下:丹原健翔《Stories(2) 》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、家具、カーペット、ベビーシューズ、物語

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

また、サイトスペシフィシティの観点から「所有」を問うのが、最上階に展示された肥後亮祐の《うろ》だ。肥後はこれまで、「実在しない島が誤記された地図」「存在しない英単語が載った辞書」などを起点に、「情報メディアによって実体が発生する」という転倒的なあり方や「誤読」の創造性を可視化してきた。本作では、「ホテルの位置する交差点から建物を見上げる」行為を起点とし、特に意味のない行為から、「うろの観測と復元」という一連の手続きが連想や誤読をはらみながら展開していく。電線と建物の上部が写る空の写真は「最後に確認されたうろ」と題されるが、それらしき物体は写っていない(ただし作品の一部である「キャプション」も「欠落」をはらんでいる)。写真、映像、オブジェクトとメディアの循環によって、「うろ」がどうやら鳥類であるらしいという「実在性」が与えられていく。ぶら下がる羽根ぼうき、さまざまな鳥の標本の一部を写した写真。そして、「観測」は「監視」と紙一重であることが、展示場所を外側から撮影した映像が映る小型モニターの仕掛けによって示される。空間上部の大型モニターが繰り返す明滅と、小型モニターに入れ子状に映るモニターの明滅が同期し、監視カメラの中継映像を思わせる。この「見る/見られる」という緊張関係は、本作のサイトスペシフィックな性格で担保されるが、「ビルの最上階」という空間ごと所有可能だろうか。

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[photo by Haruka Oka]

「所有」に関して、美術の文脈を経由し、より政治的な問いを示唆するのが先述の三原作品だ。三原は、気流や重力といった「空気」のなかの見えない作用や現象を作品化する。「空気」を作品化した先例として、ガラス容器に「パリの空気」を封入したマルセル・デュシャンのレディメイド作品《パリの空気》がある。では、「空気」は販売・所有可能なのか? 「空気」は公共財なのか? 飲料水と同様、「清浄性」「有効成分」などを謳った「空気」が販売される未来はあるのか? この問いは、放射能や深刻な大気汚染の状況下、「清浄で安全な空気」を購入できる富裕層だけが生き延びられるディストピア的未来の想像へと広がっていく。

公式サイト:https://bnaaltermuseum.com/exhibition/ack2022/

2023/04/30(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)