artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

YPAM 2022 ファイブアーツセンター『仮構の歴史』

会期:2022/12/14~2022/12/17

BankART KAIKO[神奈川県]

ファイブアーツセンターは、パフォーマンス作家、映像ジャーナリスト、アクティビストらが集うマレーシアのアーティスト・コレクティブである。近年日本でも上演された『Baling(バリン)』『バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章』は、多民族国家マレーシアの現代史や独裁的な政権に対し、抑圧された記憶や出演者の個人史を織り交ぜて多角的に検証することで、「公式の歴史」を相対化し、オルタナティブな未来を想像=創造しようとする、秀逸なドキュメンタリー演劇だった。

『Baling』のスピンオフという位置づけの本作も、上記2作品と同様にマーク・テが演出し、「マレーシアの歴史教科書」の記述を主軸に、「公式の歴史」の解体作業をオルタナティブな未来へ架橋しようとする作品だ。『Baling』では、第二次世界大戦終結後、イギリスからの独立をめぐる内戦状態を終結させるため、1955年に行なわれた「バリン会談」が演劇的に「再現」された。この会談の目的は、ジャングルに潜伏して反英武装闘争を展開していたマラヤ共産党の武装解除にあった。内戦終結後、マラヤ共産党書記長のチン・ペンをはじめ党員たちはタイへ亡命。「公式に語られず、抑圧・忘却された記憶」と、「政府の公式見解」を植えつける抑圧装置としての歴史教科書が本作の主軸をなす。そこに「出演者自身の個人史を語る声」が並置され、「大文字の国家の歴史」を複層的に語り直していく。

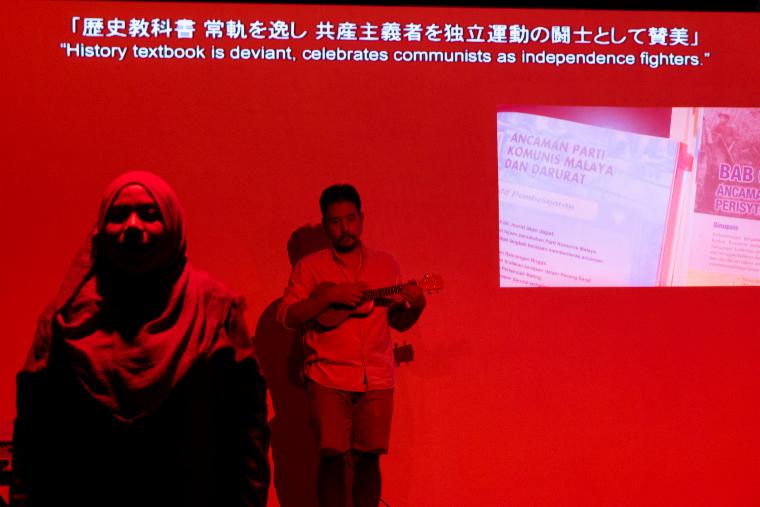

冒頭、ウクレレの優しい響きに乗せた歌で本作は始まる。2人のパフォーマーが、床にチョークで絵や印を描いていく。歴史教科書を床に置いて輪郭をなぞった四角いフレーム。マレーシア国旗の三日月と星がいくつも瞬く。自分たちの足元の基盤が何でできているかを、「学校教育」の道具立てとともに示す詩的な導入だ。

そして、21世紀になっても亡命先のタイのジャングルで暮らす、高齢の元共産党員たちのインタビュー映像が断片的に映し出される。これは未完のドキュメンタリー映画『革命'48』の一部で、インタビュー映像は40時間にのぼるという。監督は、本作にも出演するファーミ・レザ。スカーフをまとう女性ジャーナリスト、ラーマー・パウジは18歳でこの映画の上映会を見たとき、「マラヤ共産党=テロリスト=怒った中国人」という歴史観がひっくり返ったと語る。

[撮影:前澤秀登]

本作では、マレーシアの戦後史とともに、中等教育の歴史教科書の内容が検討されていく。第二次世界大戦終結後、再植民地化を図るイギリスに対し、統一マレー国民組織(UMNO)が結成され抵抗した。1957年の独立後、UMNOは61年間にわたり政権与党の座につく。一方、反英武装闘争を展開したマラヤ共産党は「テロリスト、犯罪者」の烙印を押され、彼らがジャングルでゲリラ戦を展開した「マラヤ非常事態(1948-1960)」の死者名は教科書に載っていない。UMNOに対抗する左派が呼びかけた各地での市民の平和的なゼネストの記載もない。

[撮影:前澤秀登]

2018年の選挙でUMNOは敗れ、マレーシア史上初の政権交代が起こる。新しい教科書が改訂されたが、「共産主義者を独立闘士として賞賛している」として修正・発禁を求める激しい論争が起きた。現在、UMNOは連立政権で返り咲き、新しい教科書が今後どうなるかは不透明だという。

こうした歴史教科書についてのレクチャーパフォーマンスは、元党員のインタビュー映像の抜粋、ウクレレが伴奏する革命についての歌、個人史の語りによって中断・断片化され、交互に展開しながら、同時並行的に「床のイラスト」が上書きされていく。英国旗を思わせる直線の交差は鉄条網になり、「教科書の四角いフレーム」の中には目鼻のない男女の肖像が描かれ、さらに目の部分が線で消され、「消去された死者」を暗示する。床に寝転んで自らの腕や上半身の輪郭をなぞった線は「事故現場」を思わせ、元々描かれていた「国旗の星」が銃痕のように見えてくる。

出演者自身が個人史を語る声もまた、「国家の大文字の歴史」と混ざり合い、複層的に語り直していく。パフォーマーのファイク・シャズワン・クヒリが語る、『Baling』への出演経験。「撃たれても死なない亡霊」「男を誘惑してジャングルに連れ込む魔女」としてコミュニストを語る「ストーリーテラー」だった父の思い出と家族史。上述のドキュメンタリー映画『革命'48』を見て衝撃を受けたパウジは、ジャーナリストとしてウクライナでの取材経験を語る。映像中の元党員の老人たちも、マレー系、中華系、インド系とルーツは多様で、武装闘争の経験や視点にも差があり、一枚岩ではない。

[撮影:前澤秀登]

終盤、「あらゆる歴史教科書は本質的に未完であり、埋めるべき間隙や空白がある」という言葉とともに、教科書のページをめくる様子がライブ映像で投影される。そして、モノクロの図版が、元党員の老人たち、『Baling』の舞台写真、取材カメラを持つ出演者たちの映像に置き換えられ、自分たちも歴史の更新作業に参加していることを示す。その先に続くページは白紙だ。

政府にとって都合の悪い事実の「消去」を、オルタナティブな歴史を語るための「余白」として読み替えること。「国民的ナラティブは誰が所有しているのか」という問い。作中、歴史の授業の再現シーンで「山下奉文によるマレー(シンガポール)陥落の年月日」が暗誦されるように、本作は日本と無関係ではない。「新しい歴史教科書をつくる会」、安倍政権下での「慰安婦」の記述の削除や修正など、歴史修正主義とナショナリズムの結託。「過去を眼差すことは、未来を見ることにほかならない」ことを、「多言語による対話」をメタ的に組み込んだ多層的な声の集合体として示す本作は、示唆と希求に満ちている。

公式サイト:https://ypam.jp/programs/dr81

関連記事

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーク・テ『Baling(バリン)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月01日号)

シアターコモンズ ’18 マーク・テ/ファイブ・アーツ・センター「バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/12/15(木)(高嶋慈)

「さようなら、ご成功を祈ります」(中略)演説『カーストの絶滅』への応答

会期:2022/12/10~2022/12/11

京都芸術劇場 春秋座[京都府]

国際的に活躍するインドの演出家シャンカル・ヴェンカテーシュワランと、気鋭の演出家・和田ながらによる、初めての共同演出作品。ヴェンカテーシュワランが近年京都で上演した『犯罪部族法』と『インディアン・ロープ・トリック』もカースト制批判が主題であり、本作はその延長上にあると同時に、和田と俳優の武田暁という2人の日本人女性との共同作業によって、作品の射程がより広がりを見せた。

本作の正式タイトルは、『「さようなら、ご成功を祈ります」──B.R.アンベードカル博士が1936年ラホール市のカースト撤廃協会の招待に応じて準備したものの協会側が内容が耐え難いと判断し招待を撤回したため実際には読み上げられなかった演説『カーストの絶滅』への応答』。アンベードカル(1891-1956)は、インドの不可触民の出身で、差別的制度の撤廃を訴えた社会改革運動家、政治家。ヒンドゥー教に対する態度の違いから協会と対立し、演説原稿が実際に「声」として読まれることはなかったが、後に書籍化された(『カーストの絶滅』山崎元一・吉村玲子訳、明石書店、1994)。いま読んでも示唆に富むテクストだ。

実際に読み上げると4時間近くかかるが、本作では抜粋を俳優たちが分担して読み上げる。また、「演説シーン」の合間に、お互いへの質問やこのテクストとの距離感など「クリエーション過程での対話」が入れ子状に挿入される。ヴェンカテーシュワランの過去作品でも、「役の交換」によって「他者の立場に想像的に身を置くこと」が示され、「通訳」の介在が多言語間のヒエラルキーを可視化するなど、メタ的な仕掛けが鍵を握っていた。本作でも「役の交換」をはじめ、演劇のさまざまな可能性が発揮され、極めて知的に構築されている。

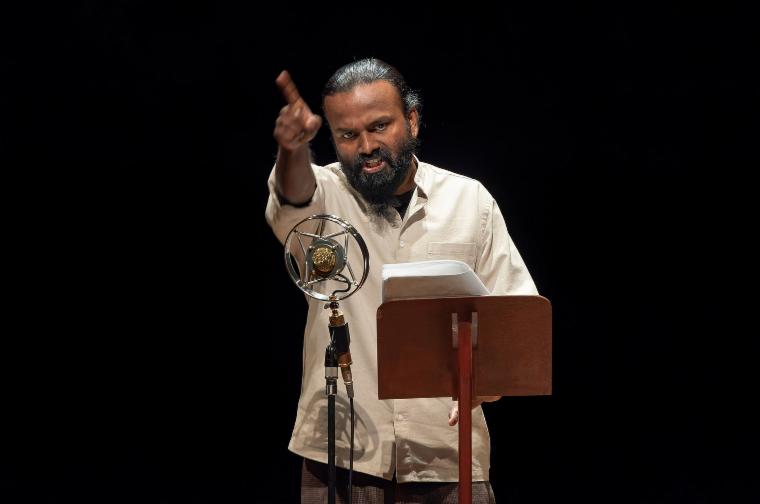

冒頭、花道から登場した俳優たちは、そのまま「舞台の手前」で「自己紹介」を始める。上記の過去作品にも出演したアニルドゥ・ナーヤル(ルディ)とチャンドラ・ニーナサム、日本人女優の武田暁の3名だ。だが、彼らは互いの立場を言語とともに交換しており、武田暁は「チャンドラ」として日本語で話し、チャンドラは「ルディ」としてカンナダ語で話し、ルディは「武田暁」として英語で話す。「他者を代理=表象する」という演劇の原理構造を、その場にいる者どうしに適用したシンプルな操作だが、「多言語」の要素も加わることで事態は複雑になる。「自らの母語で互いを交換的に演じ合う」というこの二重化の操作を通して、カースト外に置かれた不可触民、カースト内の特権階級、カースト制とは(一見)隔たった日本人で女性という3者が、時に立場の隔たりを強調し、時に接近して重なり合う。このズレと共振の振幅が本作の重要な要素であるため、以下では、「演じられている役(演じる俳優)」という二重の表記を用いる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「日本人の俳優としてこの演説原稿をどう読むことができるのか」と逡巡を語る武田(ルディ)。「自分の特権性について考えてしまうため、自分にとってもこのテクストは壁だ」と語るルディ(チャンドラ)。一方、「このテクストはまさに自分のことだ」と言う不可触民出身のチャンドラ(武田)は、率先して演説台へ上がる。だが、「なぜ私が呼ばれたのか」という冒頭の言葉は、日本人女性の身体から日本語の音声として発せられるとき、武田自身の内面の逡巡の発露として、二重性のうちに響く。そして、「日本人で女性である武田が、どうこのテクストに接近し、どう自分自身のものとして読むことができるか」に至る過程が本作を貫く軸線となる。ここには、演出の和田自身の問題意識も重なっている。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

チャンドラ(武田)が読み上げる演説は、不可触民が受ける差別や抑圧の告発で始まる。不可触民を示す印を付けて外出すること。穢れがうつらないように、歩いた跡を掃く箒を持ち歩くこと。差別に基づく暴力・殺人事件の数々。教育、公道を歩く権利、食事、服装と生活のすみずみまで至る抑圧。

カースト制による差別は、独立後の1950年に制定されたインド憲法で禁止されているが、ヒンドゥー教に基づく慣習としていまも残る。演説の合間には、ヒンドゥー教徒が外国にもカースト制をもち込む例として、「アメリカのビジネスの場で、初対面のインド人どうしが、相手のカーストを知るために苗字を聞きだそうとする」シーンが演じられる。だが、「日本人女性が演じるインド人男性」が再現してみせるという二重の間接性は、カースト制自体が人工的に構築された虚構であることを露呈させる。一方、「役」の交換可能性は、「カーストは生まれに基づき、死ぬまで抜け出せない」という不合理性を逆説的に際立たせる。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

自信に満ちた態度で「原稿の読み上げ」の一番手を担当するチャンドラ(武田)とは対照的に、武田(ルディ)は黙って原稿をめくり、おずおずと演説台へ向かい、口調も身ぶりも控えめだ。ここには、カースト制をめぐって当事者性から最も遠い「日本人」と、マジョリティ側のルディが「マイノリティの切実な声を代弁的に奪うこと」のためらいが重なり合う(なお、演説の合間の会話シーンでは、「日本の部落民は不可触民と同じ?」という質問がインド人側から武田[ルディ]に投げかけられるが、「沈黙」したままである)。

中盤、演説は、カースト制改革者たちが「女性の不在」を前提にすることを批判していく。ヴェンカテーシュワランの過去作、特に『犯罪部族法』もカースト制による分断と抑圧構造を批判していたが、「男性2人の対話」という限界を抱えていた。会話シーンで武田(ルディ)は「この演説が実現していたら聴衆に女性はいたのか」と想像し、チャンドラ(武田)は「“不在”にどうやって気づくのか」と問いかける。その声は、不可触民/女性の重なり合いのなかに、「マイノリティ内部の細分化された差別構造の見えにくさ」を問うてもいる。また、カースト制維持派の「カースト制は社会における役割分担」という主張は、ジェンダーの権力構造とも重なってみえてくる。

後半、演説の言葉は、「無関心こそ人々を侵す病悪で最悪のもの」「異カースト間での通婚や共食といった表面的な形式ではなく、観念の改革こそが必要」「ヒンドゥー教の経典の権威を破壊しない限り、人々の行動は変わらない」と普遍性と熱を帯びてくる。では、私たちにとっての「経典」とは何だろうか? 例えば、家父長制や性別二元論、異性愛規範に基づく抑圧的なジェンダー構造がそうだ。

[撮影:井上 嘉和 © 京都芸術大学舞台芸術研究センター]

「カースト制はマジョリティにとって呼吸のようなもので、空気を汚染する。この感染に苦しむ人々が共感で連帯すべきだ」という演説の言葉を受け取るように、手から手へ原稿を渡し、それぞれの声で読み上げていく俳優たち。最後に「読み上げ」を担当するのはチャンドラ(武田)だが、演説台=「演技の空間」から踏み出し、舞台前面に立つ姿は、「このテクストに最も近い」チャンドラをまだ演じているのか、「最も遠い」武田自身の声として読んでいるのか、もはやわからない。そして読み上げを終えた俳優たちが自分自身の名前を告げて終幕となる。こうして、語られず、抑圧された言葉に「声」を与える本作は、武田/和田がこの「他者のテクスト」にどう自身の声を寄り添わせていくか、という二重性をこそ上演するのだ。

「声」を与えて回復させること。ひとつの声による独占的領有ではなく、声の「分有」によって「連帯」を音響的に現前させること。単なる「複数人での朗読」ではなく、「役の交換」を通して、帰属の異なる他者の立場に想像的に身を置くこと。そして差異と共通項を確認すること。こうした多層的な「演説の実現」の場に、私たち観客も「聴衆」として参加していること。多くの演劇は、第四の壁すなわち「観客の存在の意識的消去」のうえに成り立つが、過去作も含めてヴェンカテーシュワランの舞台は「そこに観客がいること」を排除しない温かさに満ちている。抑圧的な社会構造についてともに考え、批評的に捉え直すためのものとして、本作はこうした「演劇」の力を信じているのだ。

公式サイト:https://k-pac.org/events/8098/

関連レビュー

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『インディアン・ロープ・トリック』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン『犯罪部族法』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年01月15日号)

2022/12/10(土)(高嶋慈)

DAZZLER

会期:2022/11/05~2022/12/10

京都芸術センター[京都府]

生物が捕食者の目を眩ませる「擬態」は、「迷彩」という戦争技術の着想源となった。本展は、そうした擬態、迷彩、目眩しといった視覚の技術が、「不都合なものの隠蔽」「不可視化」「社会的排除」のために用いられ、ジェントリフィケーション、隔離政策、「国民の健康増進」といった生政治的権力に奉仕してきたことを突きつける、極めて明瞭な批評性に貫かれたグループ展だ。企画者の林修平のほか、永田康祐、五月女哲平、飯山由貴、吉田裕亮、木原結花が参加した。

第1展示室の永田康祐、五月女哲平、飯山由貴の作品は、「視認不可能性」「不可視化」のキーワードで捉えられる。永田康祐の映像作品《Theseus》は、都市の高層ビル群を映し出すが、像には無数の歪みが発生している。この歪みは、Photoshopの「スポット修復ブラシツール」による。修整したい範囲を指定すると、周辺の画素を用いて、周囲と滑らかに連続して自然に見えるように自動的に修整する機能だ。永田の作品では、この画像修整機能を画面全体に施すことで、元の画像は1ピクセルも残さず「修整後」のものに置き換わり、もはやその必要がなくとも「修整」がさらに上書きされていく。タイトルが示す「テセウスの船」は、「ある船を構成するパーツをすべて別のパーツに置き換えたら、それは“元の船”と同一だと言えるのか」というアポリアだ。永田の作品では、「いま、どの部分が修整中なのか」それ自体は視認できず、「修整の常態化」だけが画像の歪みとしてそこにある。映された風景にはブルーシートとタワークレーンが見え、「再開発」を示す。「画像修整」すなわち「不都合なものの排除と隠蔽」が常態化し、もはや視認不可能になった「日常の風景」に私たちが暮らしていることを、永田の作品は逆説的に可視化する。

永田康祐《Theseus》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

五月女哲平は、「黒い正方形に正円」という同じ構図、同サイズの絵画を約30枚、一列に並べるが、円の色は隣と微妙に異なる明度で塗られ、灰色のグラデーションを形成し、色どうしの「境界線」を確定できない。だが、徐々に「黒」に近づいていく円は、最後の一枚で「地」と完全に同化し、画面は真っ黒に塗り潰され、一枚だけ切り離して展示される。「差異のグラデーション」が、次第に単一の色に近づき、「真っ黒」に塗り潰された沈黙を強いられる。視覚的認知についての問いと同時に、幾何学的構図が「日の丸」を想起させることで、差異を塗り潰して同化を強いていく抑圧的な構造それ自体の可視化としても解釈できる。

五月女哲平《満ち欠けの先に》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

飯山由貴の《湯気 けむり 恩寵》は、大正時代の新聞記事のスクラップブックを起点に、書籍、音源、映像、当事者へのインタビューなどのリサーチ資料により、皇室プロパガンダとしての「救癩事業」を歴史的射程で掘り起こす。聖武天皇の妃・光明皇后が、ハンセン病患者の身体を清めて癒した伝説の残る法華寺の浴室。大正天皇妃・貞明皇后が詠んだ短歌を元にした歌が、強制隔離政策の推進キャンペーンとして使われたことを示すレコード。「ハンセン病療養所で皇后にお目にかかった」と話す、元患者のインタビュー。法華寺の浴室を映す映像は、立ち込める「湯気」で次第に白く曇っていく。そこに、「私たちは、亡くなって煙となることではじめて自由になる」という別の元患者の言葉が添えられることで、この「湯気」は、優生思想に基づく強制隔離政策すなわち「社会からの排除と不可視化」のメタファーとして立ちのぼる。

飯山由貴《湯気 けむり 恩賜》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

飯山と同様、ハンセン病の強制隔離政策のリサーチを行なってきた吉田裕亮は、国家による「国民の身体の管理」を「スポーツ」という別の側面から扱う。《健民になるための建築》では、立方体のコンクリートブロックの上面に、「健民修練所」「建國体操」など大日本帝国が戦時中に実施した健康増進政策に関する言葉や図像が刻印されている。コンクリート基礎を剥き出しにすることで、スポーツの推奨や表彰制度による「健康な身体」の管理体制が、文字通り「国家の(見えない)基盤」を成していることを可視化する。

吉田裕亮《健民になるための建築》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

吉田裕亮《健民になるための建築》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

また、林修平の《帝國水槽》は、一見普通の水槽だが、1942年発行の『満州水草図譜』に掲載された水草数種が飼育されている。植物の採集や飼育装置と植民地主義の関係を示す例として、近代ヨーロッパで活躍したプラントハンターが想起される。アフリカやアメリカ大陸、アジアに赴き、希少で有用な植物を採集してヨーロッパへ持ち帰り、繁殖を試みたプラントハンターは、植物学の発展に寄与すると同時に植民地主義的欲望と密接に関わっていた。林の水槽もまた、そうした欲望を「箱庭的世界の所有と管理」として提示する。

林修平《帝國水槽》

『DAZZLER』展 会場風景(2022)京都芸術センター[撮影:守屋友樹]

このような吉田と林の作品を、〈帝国の統治の技術〉と名づけてみよう。ここで再び飯山の作品に戻ると、「ジェンダーと性別役割分業」もまた〈帝国の統治の技術〉として巧妙に利用されてきたことがみえてくる。戦前の皇室関連の新聞記事を大量に貼り付けたスクラップブックが示すのは、軍隊(国民=兵士)のトップに君臨する「天皇の身体」だ。一方、皇后(女性・妻)には、「病人を癒す」看護とケアの役割が割り当てられてきた。明治期以降の皇室は、「近代化」を国民にお手本として示すと同時に、正統性の基盤としてさまざまな「伝統」を召喚したが、「ハンセン病患者のケア」を行なった光明皇后もその一例である。一方、戦後の「皇室の民主化」すなわち非軍事主義化により、「大元帥としての天皇の身体」は姿を消し、「ケアを担う身体」に吸収された(被災地を見舞う平成天皇「ご夫婦」はその端的な例である)。このような文脈を踏まえるとき、飯山の作品は、〈帝国の統治の技術〉としての性別役割分業もまた、「恩寵としての湯気」の背後に隠れて見えにくくなっていることを語りかけるのだ。

公式サイト:https://www.kac.or.jp/events/32708/

2022/12/03(土)(高嶋慈)

金サジ「物語」シリーズより「山に歩む舟」

会期:2022/10/27~2022/11/14

PURPLE[京都府]

写真家の金サジが2015年から継続的に発表している「物語」シリーズが、ついに完結した。2022年12月には赤々舎から写真集『物語』の出版が予定されており、本展はその予告編でもある。

「物語」シリーズは、モデルの衣装、メイクアップ、小道具、背景の室内調度を映画や舞台セットのように緻密に構築し、あるいは野外ロケを行なったステージド・フォトであり、汎アジア的な神話世界と西洋美術史の引用が入り混じったイメージの強度が鮮烈な印象を残す。特に、発表を重ねるごとに顕著なのが、キリスト教美術の視覚イメージだ。原罪の象徴である蛇と果実、受胎告知、聖母子、ピエタ、磔刑のイエス、トリプティック(三連祭壇画)……。ただし、原罪の林檎は桃に置き換えられ、授乳する聖母の腹部は獣のような真っ黒な毛で覆われ、磔刑のイエスを思わせる少年のペニスには割れ目が走るように、西洋と東洋、人間と獣、男と女、生と死といった二項対立が重ねられる。日本、韓国、中国といった東アジア諸国の神話の混淆に西洋美術がミックスされ、あらゆる差異や対立の相対化と、「根源的」なものとして回帰する二元論的思考が激しくせめぎ合う。

[撮影:合同会社ウミアック]

明確なシーンの連続性や起承転結はなく、謎めいて魅力的なイメージが断片的に提示されるが、ひとつの軸となるのが、「赤い衣」と「青い衣」を身に付けた「双子」の肖像である。金サジ自身が演じるこの「双子」は、「赤と青」の二色が韓国の国旗である太極旗を示唆するように、在日3世として二つの国の狭間で生きる金の複雑なアイデンティティの化身として見ることができる。「赤い衣」の片方が鏡のカバーをめくると片割れの「青い衣」が鏡に映り、逆に「青い衣」の背後の鏡には「赤い衣」の方が映っているように、二人は互いの鏡像であるが、別の一枚ではカインとアベルのように殺し合う。

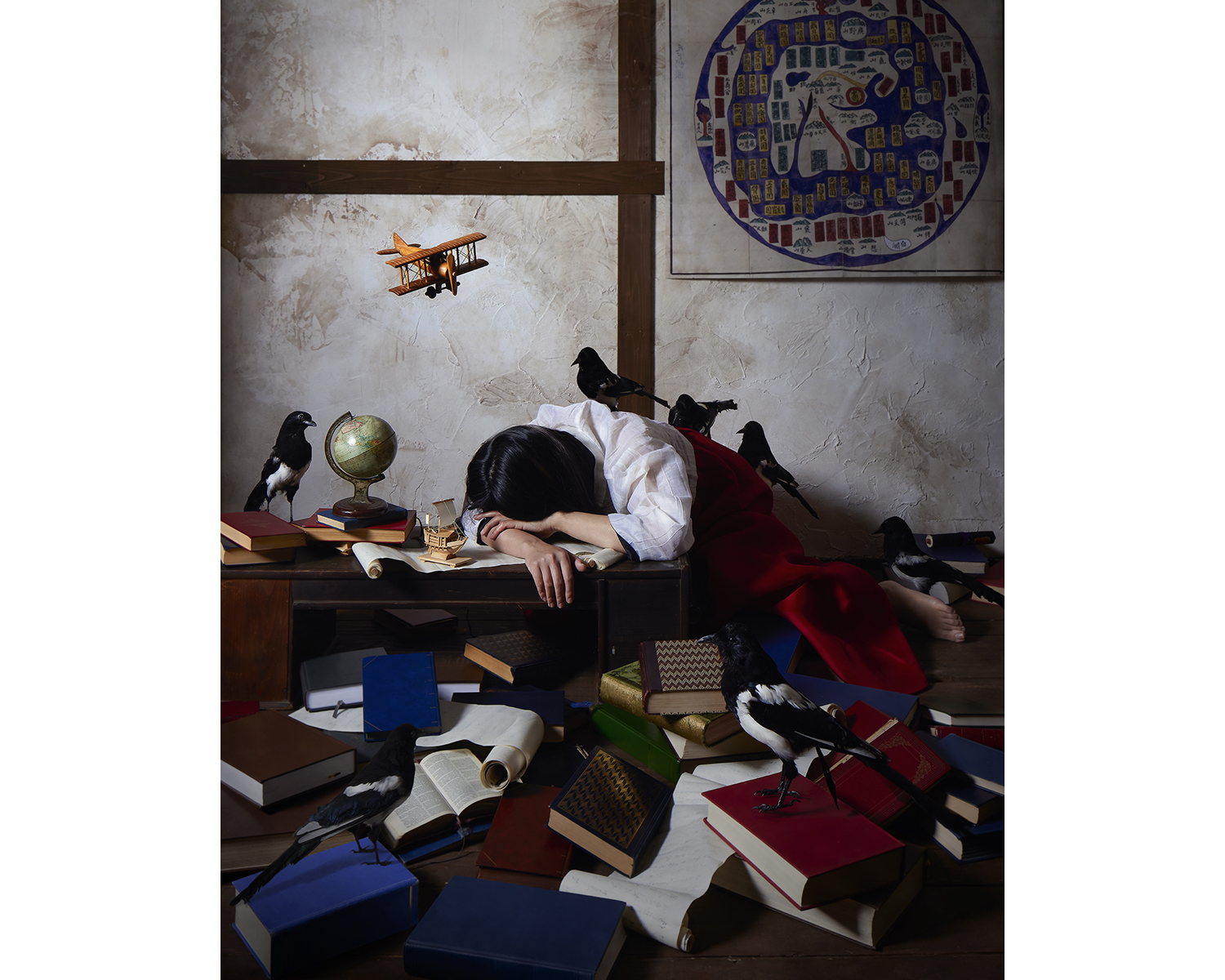

金サジ《夢を見る娘(7匹の鳥と)》

「物語」シリーズの最終章といえる本展では、金自身の個人的な物語が、神話や民話、西洋美術史の引用を通して、人類史的な記憶への接続の広がりを見せた。例えば、双子のうち、「赤い衣」の方が机に突っ伏して眠っている《夢を見る娘(7匹の鳥と)》は、ゴヤの風刺的な銅版画《理性の眠りは怪物を生む》の引用だ。ゴヤの版画では、眠る男の背後に夢や闇の世界の住人であるフクロウやコウモリが羽ばたき、「無知や迷信に打ち勝つべき啓蒙世界」とその無力さを訴えているように見える。だが、男の隣にいる一羽が「ニードル」を手渡そうとしていることに着目すれば、「芸術家こそ、理性の束縛を逃れて自由な想像力を発揮すべきだ」というメッセージともとれる。金の写真作品では、フクロウやコウモリ(不吉な鳥)が、韓国では吉祥の鳥である「カササギ」に変えられ、眠る娘の足元には書物や巻物=古今東西の知識の源泉が積み上がる。さらに、背景の壁には中国を中心にした古代の東アジアの地図がかかり、机の上には地球儀と船の模型が置かれ、飛行機の模型が宙を飛ぶ。「知識欲」「外界への関心」が、測量技術や乗り物の開発につながると同時に、異なる土地への侵略をもたらしてきたことを示唆し、両義的だ。

人類の文明の象徴であり、何かを切り分ける分断の象徴でもある刃が、文字通り大地に切れ目を入れるさまを描くのが《地面を切り分ける》だ。ナタのような刃物を持つ男が大地を切り開き、地表に傷をつける。背後で燃え盛る火が戦火を思わせる。一方、子宮の中の受精卵を思わせる別の写真が隣に置かれることで、この「大地の裂け目」は、傷として刻印された分断線と同時に、何かを産み出す巨大な女性器のようにも見える。すると、男が手にする刃物は、まさに男根と化す。

金サジ《地面を切り分ける》

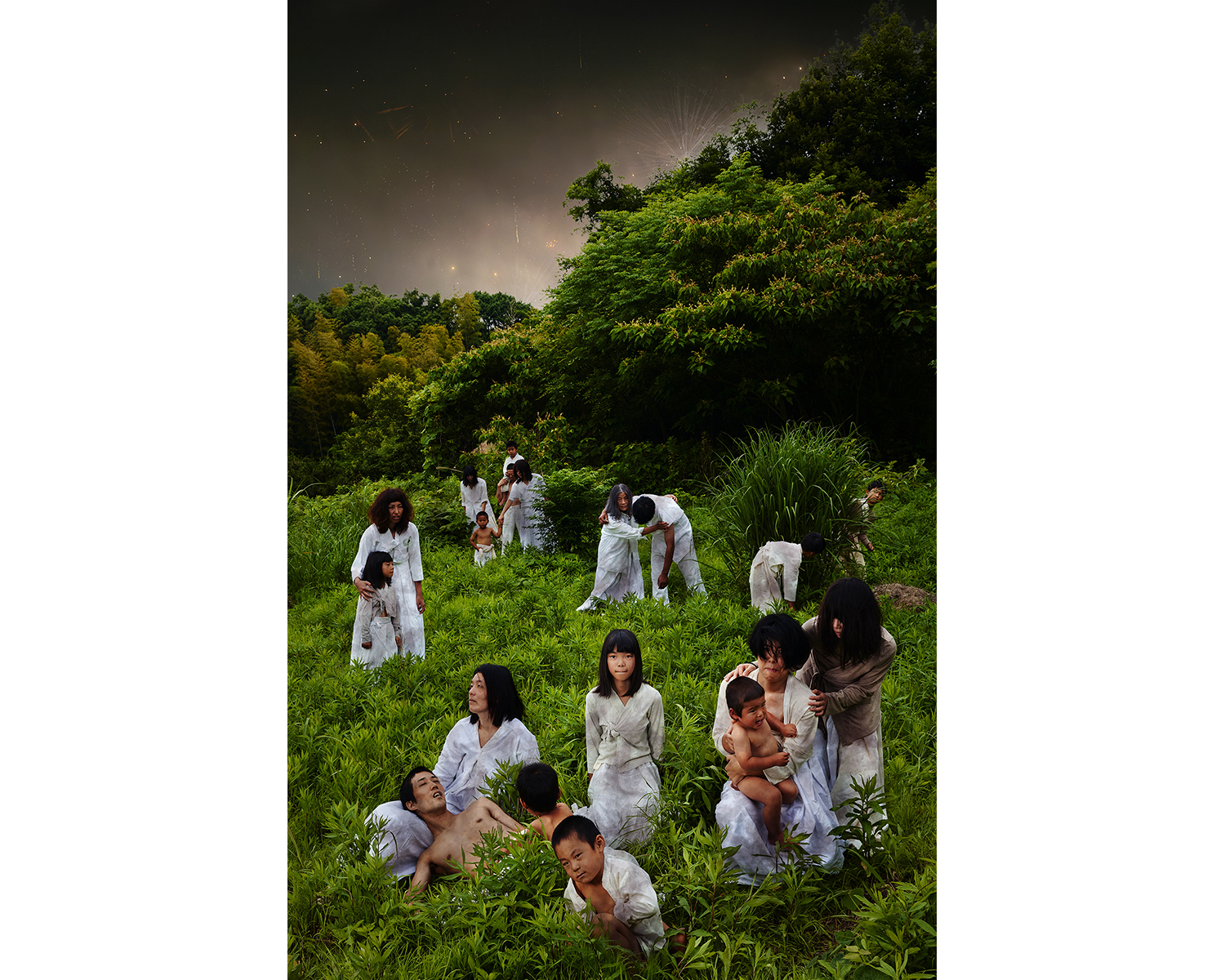

また、花火とも砲撃ともつかない光が打ち上がる夜空をバックに、野山をさまよう群像を写した《永遠に歩く人々》は、西洋美術史を引用した写真と並ぶことで、聖書におけるユダヤの民の放浪とも、在日コリアンの歴史に関わる朝鮮戦争の動乱や離散とも重なり合い、繰り返される人類史的な迫害や流浪のイメージとなる。

なお、本展会場では、発行予定の写真集の見本版も手に取ることができた。テキストと写真が、冒頭とラストで円環を描くようにつながり合い、本の構造自体がひとつの「循環」を体現している。刊行を楽しみに待ちたい。

金サジ《永遠に歩く人々》

関連記事

金サジ「白の虹 アルの炎」|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年02月15日号)

showcase #6 “引用の物語 Storytelling” |高嶋慈:artscapeレビュー(2017年06月15日号)

金サジ「STORY」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年06月15日号)

金サジ「STORY」|高嶋慈:artscapeレビュー(2015年07月15日号)

2022/11/13(日)(高嶋慈)

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022 総評

会期:2022/10/01~2022/10/23

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、THEATRE E9 KYOTO、京都市京セラ美術館、京都中央信用金庫 旧厚生センターほか[京都府]

コロナ禍で制限されていた海外アーティスト招聘が2年ぶりに実現し、充実のプログラムだったKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭(以下KEX)。本稿では、「ニューてくてく」という柔軟かつ深い思考の広がりを促すキーワードの下、全体的な総評を述べる(なお、梅田哲也『リバーウォーク』、フロレンティナ・ホルツィンガー『TANZ』、松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロ『女人四股ダンス』、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』については個別の評を参照されたい)。

「歩き続ける身体」のイメージを「境界」との接触面として提示するのが、ミーシャ・ラインカウフの映像展示と、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子のビジュアルコンサート『Bipolar』。ミーシャ・ラインカウフの《Fiction of a Non-Entry(入国禁止のフィクション)》は、光のゆらめく海底をゆっくりと歩む人影が映る、幻想的で美しい映像作品だ。ラインカウフは、イスラエルとヨルダン、ジブラルタル海峡のスペインの飛び地とモロッコの間など、陸路では越境困難な国境を、「海中を歩く」ことで自由に横断してみせる。だが、酸素ボンベの重みや水圧に耐えながら歩む姿は、逆説的に、見えない圧力や不自由さを感じさせる。フーコーが指摘するように、規範や抑圧を個人が内面化し、不可視化されることで権力は完成する。そのとき、「歩行」という日常的かつシンプルな行為は、意志表明や抵抗の手段としての行進やデモを示唆すると同時に、水中に吐き出される息の泡は、「聴こえない声」を可視化する。

ミーシャ・ラインカウフ「Encounter the Spatial —空間への漂流」(2022)

[撮影:白井茜 提供:KYOTO EXPERIMENT]

『Bipolar』では、メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナスによる(事前に耳栓が配られるほどの)爆音の演奏のなか、巨大スクリーンに志賀理江子の新作映像が投影される。闇に浮かぶコンクリートの「一本道」を、ひたすら歩き続ける人物が映る。それは東日本大震災後に建設された巨大な防潮堤だが、津波の轟音にも、人の叫び声にも聴こえる有機的な音を「振動」として身体に浴び続けているうち、生と死の境界線や異界への通路にも見えてくる。フラッシュバックの嵐のように、視認不可能なほどのスピードで、不穏な写真が連射される。崖の上で何かを掘り返す人。回転して螺旋を描く掘削機械。「復興事業」という名の利潤追求か、何かを隠蔽するための穴を掘っているのか。光で顔を消されたポートレート。被写体を強制的に「死者」「亡霊」に転移させる写真の暴力性。上演時間をカウントする赤い数字が滲み、時間が融解していく。ジェット機のエンジンの轟音のようなノイズが「もうすぐ離陸するぞ」と叫び、防潮堤を異界への滑走路へと変える。寄せては返し、マグマのように沸き立つ赤い波の映像が冒頭と終盤で繰り返され、音のループや反復とともに、トラウマの回帰や非線的に失調した時間を示す。その奔流をせき止めようとする防潮堤は、死者や異界との境界であると同時に、「一直線の道を歩く」行為は(音楽がもつ)リニアな時間構造や「前進」を示唆し、極めて多義的だ。

メルツバウ、バラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子『Bipolar』(2022)

[撮影:井上嘉和 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、物理的な歩行や「電話の向こうの知らない誰かと通話する」といった観客自身の能動性を作品成立要件とする体験型の作品群(梅田哲也、ティノ・セーガル、サマラ・ハーシュ)も、今年のKEXの特徴だった。特に、「歩行による移動が視線の定位を揺さぶり、新たな視点の獲得をもたらす」ことを体感させるのが、森千裕と金氏徹平によるアートユニット「CMTK」の屋外展示だ。森が都市の断片を収集した写真を金氏がコラージュし、大型のレンチキュラー印刷で出力。見る角度でイメージが移ろい、視点の唯一性を軽やかに撹拌する。

KYOTO EXPERIMENT ミーティングポイント

CMTK(森千裕×金氏徹平)「Star & Dust(KYOTO)」(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

また、歩行を伴う身体的なリサーチに基づく語りと舞台上でのモノの配置換えにより、観客に想像上の旅をさせるのが、リサーチプログラム「Kansai Studies」の成果として上演された、建築家ユニットdot architects & 和田ながらの『うみからよどみ、おうみへバック往来』。大阪湾から何本もの川を逆流して琵琶湖へいたる水の旅、明治の近代化事業である疎水運河、治水工事による人工河川など「琵琶湖を起点とする水のネットワーク」が、木材、石、鉄板、流木、飲料水のペットボトルなどの配置を組み替えながら語られ、観客が想像上の「マップ」とともに旅する感覚を触発すると同時に、実際に舞台上で工具を用いて「土木工事」を演じて見せた。

Kansai Studies dot architects & 和田ながら『うみからよどみ、おうみへバック往来』(2022)

[撮影:守屋友樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

一方、より政治的な位相で、客席にいながらにして「視線の定位」を揺さぶられる体験が、ジャールナン・パンタチャート『ハロー・ミンガラバー・グッドバイ』だった。開演前、「観光客」として舞台上に歓待された観客は、「神格化された絶対的権威」として舞台空間に氾濫する演出家の顔写真/タイの王室プロパガンダ批判を経て、終盤、タイとミャンマーの俳優たち自身が舞台上で語られる軍事クーデター反対デモの当事者であることを知る。そのとき突きつけられるのは、「日本人観光客」と同質の消費の眼差しを舞台に向けているのではないかという倫理的な問いだ。

ほかの海外の演劇作品も充実だった。フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』では、3人の俳優が、司会、出題者、解答者の役を順番に入れ替えながら、「テレビのクイズ番組」のワンシーンを延々と反復し続ける。「正解は明らかなのに、(あえて)間違った答えを言い続ける」不条理なループ構造。くどい「笑い声」のSEの効果もあいまって、「クイズ番組の視聴者=舞台の観客」のメタ的な二重性のうちに、「何が“正解”なのか麻痺した異常状態の常態化」がじわじわと浸透してくる。しかも果てしなく連呼されるのは、「消費」「資本主義」「セクシズム」を端的に示す3つの単語だ。

フォースド・エンタテインメント『リアル・マジック』(2022)

[撮影:吉本和樹 提供:KYOTO EXPERIMENT]

そして、アーザーデ・シャーミーリーの静かな会話劇『Voicelessness ─声なき声』が扱うのは、「死者の声(抑圧された者の声)を聴くこと」の可能性と倫理性だ。「2070年のイラン」という近未来の設定下、主人公の若い女性は、50年前の祖父の失踪事件の真相を突き止めるため、自作の装置を用いて昏睡状態の母と会話する。物理的な死者と、昏睡状態すなわち「声を封じられた者」。だが、「こだま」の反響が身体を離れても存在可能な声であるように、彼らの「遅れて届いた声」は受信可能なのではないか。「声の復元」の試みは同時に、「隠された過去を暴く」という倫理的問題との両義性を帯びる。また、「病前の母親の姿をデータ再生した映像」は、紗幕のスクリーンの向こう側に立つ生身の俳優によって亡霊的に演じられる。娘と母を隔てるスクリーンは、母娘の確執、生者と死者の隔たりを可視化すると同時に、現実の反映/遮蔽して見えづらくする装置でもあり、両義的だ。「SF」の設定だが、「科学的」説明もそれらしきギミックも登場しない本作は、「演劇」自体が、「語る」装置であること以上に、「他者の声を聴く」ためのものでもあることを示唆する。そして、死者、抑圧・忘却された者、未だ生まれざる胎児など「聴こえない声」の可視化への希求という点で本作は、海中を歩くラインカウフの映像と歩みを共にするのだ。

アーザーデ・シャーミーリー『Voicelessness ─声なき声』(2022)

[撮影:前谷開 提供:KYOTO EXPERIMENT]

公式サイト:https://kyoto-ex.jp

2022/10/23(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)