artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

矢﨑悠悟×北村成美「リバイバル・リバイバル・サバイバル」

会期:2022/01/07~2022/01/08

ArtTheater dB KOBE[兵庫県]

ダンス作品の本質は、振付に宿るのか、ダンサーの身体にあるのか。あるいは、両者の微妙な配分の上に成り立っているのか。ダンス作品が、時代やジェンダーなどさまざまな差異を超えて手渡されるとき、作品の「継承」には、単なる型の反復に留まらない、どのような批評的創造性が宿るのか。そのとき「コンテンポラリー・ダンス」は、「新しさ」の消費でもポストヒストリカルな地平の「何でもあり」でもなく、どのように普遍性を持ちうるのか。時代を経た「再演」は、新たな「同時代性」をどのように照射しうるのか。本公演は、こうした問いを喚起する機会となった。

「リバイバル・リバイバル・サバイバル」と名づけられた本公演では、矢﨑悠悟(元ヤザキタケシ)と北村成美という関西のコンテンポラリー・ダンス界を代表する2人の振付家が、互いのソロ代表作を交換して踊るとともに、初のデュオとなる新作の3本が上演された。主催のNPO法人DANCE BOXは約10年前に「Revival/ヤザキタケシ」と「Revival/北村成美」を企画し、ソロ代表作や新作を振付家自身と複数のほかのダンサーがそれぞれ踊る試みを上演している。同じソロ代表作が対象となる本公演はその延長上にあるとともに、「ジェンダーの交換」がひとつのポイントとして前景化する。両作とも「ネクタイにスーツ姿の男の悲哀」「赤いパンツを履いたお尻を挑発的に突き出す」という記号的なジェンダー性の強い作品だからだ。

1本目は、矢﨑悠悟振付の『不条理の天使』(1995年初演)を北村成美が踊る。アルチュール・アッシュがしわがれ声で歌う妖艶なシャンソンに乗せて、パントマイムを交えたコミカルなダンスが展開される。拳銃を模した指先は、勢い余って鼻の穴に突っ込んでしまう。オフィスで華麗なブラインドタッチをキメながら、片手でランチを食べ、タバコを吸う仕草は、貪欲に指にむしゃぶりつく欲望を露にする。ランチ後のデスクワークでは、睡魔に負けて椅子から崩れ落ちる無残な姿をさらす。「ハードボイルドな男の世界」を演じきれない滑稽さが、顔の表情を極端に歪める誇張とともに示される。つねに大股開きの両脚も、男性性を強調する。中盤、上着を脱ぎ、椅子=拘束装置から離れて展開されるムーブメントは、彼につかのま許された自由な内面世界だろうか。だが、再び上着を羽織り、椅子の上に縛られた身体へと戻ってしまう。

この振付を北村が踊ることで、「構築された男性性」をなぞっているという奇妙なズレが増幅され、パロディーとしての批評性が生まれる。椅子に上ってロープをかけ、道化的に歪めた顔をさらす首吊りの幕切れは、つねに強い男性性を演じるよう強要する社会の暴力性を浮上させる。それは、「規範的な男性性」を規定する座である椅子が、自らを疲弊させ死に追いやる処刑台となるアイロニーだ。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

2本目は、北村成美振付の『i.d.』(2000年初演)を矢﨑悠悟が踊る。冒頭、赤いパンツを履いたお尻が客席に挑発的に突き出される。上半身は黒い布(まくり上げたスカート)で覆われ、暗闇とほぼ同化しているため、不可解な物体が闇に蠢いている印象だ。身体の断片化と、「シルエットの映像/自身の影」と同期/非同期的に踊る仕掛けにより、「identity」の問いと「independent(自立)」への希求が示される。背後の壁面に投影されるシルエットの映像は、生身の身体を凌駕する巨大さで屹立し、自己の理想像とも抑圧的な幻影のメタファーともとれる。このシルエットの映像=虚構は「生身の身体の影」に取って代わられるが、照明の操作により、3つに分裂したり、再び巨大化し、「私」と完全には一致しない。だが、決意を秘めたようにゆっくり一歩ずつ踏み出すラストシーンでは、生身の身体が黒いシルエットと化し、幻影でも虚構でもない「私自身」を力強く示す。矢﨑は、沸き上がるエネルギーを叩きつける「動」と内に強さを秘めた「静」によって、作品の輪郭をくっきりと描いてみせた。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

そして矢﨑と北村が共演する3本目『ランランラン』では、トレーニングウェアの2人が舞台上をジョギングし、後ろ向きに走ったり、蛇行したりと走り方に変化を付けていくなかから、次第にムーブメントが生まれていく。ぐっと内に力を込めて放出する北村と、流水のように軽やかな矢﨑の対照性。やがて互いの特徴的な動きが共有され、断片の連なりがひとつながりのムーブメントを形成していく。ユニゾン、そしてコンタクトを介したデュオへの展開を経て、ラストは再びジョギングに戻っていく。飾らない関西弁の会話のなかにダンスの個人史の語りも交えることで、2人の走る軌跡はそれぞれのダンス史の軌跡のメタファーとなるとともに、「走り続ける」決意が示された。異なる方向を向き、交差し、時に蛇行や後ろ向きになりながらも、道は続いていくのだ。

[撮影:岩本順平]

[撮影:岩本順平]

2022/01/08(土)(高嶋慈)

プレビュー:レパートリーの創造 市原佐都子/Q「妖精の問題 デラックス」

会期:2022/01/21~2022/01/24

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

劇場のレパートリー演目の製作を念頭に、アーティストに新作やリクリエーションを依頼するロームシアター京都のプロジェクト「レパートリーの創造」。第五弾では、『バッコスの信女─ホルスタインの雌』で第64回岸田國士戯曲賞を受賞した劇作家・演出家、市原佐都子の代表作のひとつ『妖精の問題』がリクリエーションされる。2016年の相模原障害者施設殺傷事件をきっかけに創作された『妖精の問題』では、老人介護、ルッキズムに基づく女性差別、障害者、害虫、体内常在菌、女性器といった現代日本社会で「見えないもの=妖精」とされるタブー的事象が俎上に載せられ、美醜、善悪、有用性、清潔/不潔の価値基準や優生思想、見えない抑圧や偏見に対して問いを投げかけていく。一部「ブス」、二部「ゴキブリ」、三部「マングルト」の三部構成からなる本作は、初演版では女優の一人芝居により、それぞれ「落語」「歌謡ショー」「セミナー」という(演劇の外部の)異なる形式で演じられる点も大きな特徴だった。2020年には、コロナ下の状況で、出演者たちがZOOM上で演じる「オンライン版」が国内外で発表された。特に、「菌=不潔」ではなく、体内常在菌との共生について語る三部は、「視聴者参加」を巧みに組み込んだ構成もあり、コロナ下で加速する「異物・他者の排除」を絶対的善とする思想を改めて問うものだった。

「デラックス版」と銘打たれた今回は、一人芝居の形式を解体し、公募やオーディションで選出された7人の俳優が演じる。初演版では落語として演じられた一部「ブス」は、漫才の形式として大幅に改稿され、ほぼ書下ろしの新作になる。また、ドラマトゥルク、音楽、舞台美術、衣裳も大きく変更。音楽は初演版に続き額田大志が担うが、ピアノ伴奏による歌謡ショーの二部を、4人編成のバンドとして再構成する。ドラマトゥルクにパフォーマンス批評の木村覚、衣裳に「お寿司」主宰の演出家・衣裳作家の南野詩恵を迎える。「下半身はオムツを履いただけ」という初演版のショッキングな衣裳が、南野の独創性によってどう再提示されるか。また、舞台美術は建築家ユニットのdot architectsが新たに担当。これまでの市原の作品は、舞台と客席を二分した正面性の強いものだったが、観客も舞台に参加しているような構造になるという。オンライン版での「視聴者参加型」をリアルの場へ実装させる展開であり、「傍観者」であることを揺るがし、観客自身が内に抱く偏見や嫌悪の感情を身体的にあぶり出す仕掛けになるのではと期待される。

「妖精の問題 デラックス」[撮影:中谷利明]

関連レビュー

Q/市原佐都子 オンライン版『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年06月15日号)

Q オンライン版 『妖精の問題』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月01日号)

市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

Q『妖精の問題』|木村覚:artscapeレビュー(2017年10月01日号)

2021/12/30(木)(高嶋慈)

Choreographers 2021 次代の振付家によるダンス作品トリプルビル&トーク

KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD(KCA)2020 受賞者公演

会期:2021/12/30

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

上演とトークを通して「振付家」に焦点を当てる、NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)の企画シリーズ「Choreographers」の第1弾。2020年にスタートしたコンペ「KYOTO CHOREOGRAPHY AWARD(KCA)2020」の受賞振付家3名による3つのダンス作品が一挙上演された。ロームシアター京都のサウスホールという広い空間での再演にあたり、尺や出演者の変更などのリクリエーションを経て、より練り上げられた再演となった。

横山彰乃/lal banshees『海底に雪』は、ポップで歯切れのよい振付のなかに、可愛らしさと不穏さが同居する。おそろいのチェック柄のツーピースに、青い靴下と白い靴を身に付け、機械のようにシンクロして動く女性ダンサーたちは、記号的な少女性や制服的な匿名性を思わせ、アイドルへの近似性も感じさせる。浮遊感と不穏さが同居するビートにピタリとはまった精緻な振付は魅力的で、トリオとしてのシンクロ、時にズレる動きの緩急、ソロやデュオへの編成のなかに、無邪気な少女たちの遊戯が顔をのぞかせる。だが、舞台下手には、上演開始からうつ伏せに倒れたままの4人目の身体が横たわっており、少女たちの世界はこの死体が見ている出口のない夢なのかもしれない。正面の壁には、水の入ったペットボトルの列がずらりと吊り下げられており、照明の変化や指先でそっと触れるダンサーに反応し、水面のようにキラキラと光を放つ。死体の擬態という「静」と対置させることで、トリオの「動」を引き立たせる、計算に満ちた夢幻的な世界を見せた。

[Photo by Toshie Kusamoto]

[Photo by Toshie Kusamoto]

松木萌『Tartarus』は、タイプの異なる音楽の巧みな使い分けのなかに、黄金に輝くチューバ、白い花束、個人のテリトリー/ベッド/船/扉/墓標へと変貌する平台といった小道具を駆使して、生と死と性をめぐる抽象的なドラマを繰り広げる、男女デュオ作品。冒頭、闇に響く霧笛のように規則的に響き続ける重低音は、目覚めの合図だ。次第に闇のなかから金色に輝き出すチューバの物質感。それを挟んで対峙する男と女。舞台中央に敷かれた長方形の平台の上で、女(松木)は伸びやかなソロを繰り広げる。それは、「私だけの領域」にいることの自由さと、その限定された狭さを同時に突きつける両義性に満ちている。限られた安全な領域を奪い合うように、平台の上から女を何度も蹴って転がす男。闇のなかに伸ばされた手に握る花束は、誰かの手に渡ることはなく、虚空に孤独なストロークを描く。平台はやがて小船へと変貌し、男の乗った船板を女は苦役のようにロープで引っ張る。暗く駆り立てるような弦楽合奏、南無妙法蓮華経を唱える荘厳な

[Photo by Toshie Kusamoto]

[Photo by Toshie Kusamoto]

トリを飾った下島礼紗/ケダゴロ『sky』は、2018年の初演から国内外で再演を重ねている怪作にして問題作。連合赤軍事件(1971-)とオウム真理教事件(1988-)にインスピレーションを得て創作されたというが、中心的な主題は「集団と暴力」をめぐる外延であり、その批判の矛先は「ダンスという暴力」へと向けられていく。白いオムツを履き、同様の素材で胸を覆っただけの女性ダンサー10名が、口々に悲鳴を上げながら舞台上に転がり込んでくる。ただ一人、赤いフンドシで区別された髭面の男が悠々と登場。オムツをずり下ろし、半ケツ状態で露出された女性たちの尻をピシャリと叩いていく。「痛ッ」という悲鳴の連鎖。女性たちは赤く腫れた尻を剥き出しにしたまま、ダイナミックな群舞を繰り広げる。それは一糸乱れぬ軍隊的な規律のようにも、恐怖と群れの本能につき動かされる奇妙な動物のようにも見える。活を入れる/懲罰を与えるケツ叩きと群舞の反復のなかに、不穏なサイレンと赤く染まる照明、「君たちは完全に包囲されている」というアナウンス、そして革命歌「インターナショナル」の調子外れの大合唱が挿入される。

後半、女性たちは両手に大きな氷の塊を持って登場し、ダンベル体操のようにそれを持ち上げ続ける。「痛い」「もうダメ」という弱音がもれるたび、「頑張れ」「まだいける」と励まし合う声が運動部のノリで飛び交う。「極厳修行は楽しい」「必ず解脱するんだ」というリフレインをポップな音頭に乗せて歌うオウム真理教の「極限修行者音頭」が流れ、肉体の鍛錬/教祖が指揮する修行/不可解な命令への一方的従属に、ダンサーたちはひたすら従事し続けるが、一人、また一人と氷を床に落とし、脱落していく。

[Photo by Toshie Kusamoto]

[Photo by Toshie Kusamoto]

具体的なモチーフのレベルでは、指導者への絶対的忠誠や内部粛清を繰り返した集団的狂気だが、フンドシやハチマキ、紅白や音頭のリズムといった「ムラ」「祝祭」「前近代的共同体」を連想させる仕掛けによって、日本社会の持つ同調圧力と排除の暴力があぶり出されていく。そこには同時に、「ダンスのサークル」「体育会系」の集団内部の暴力性が重ね合わされる。ここで、「特権的なただ一人の男性と、彼に従順に従い、暴力=指導を受け入れる女性たちの集団」という構造は、さまざまな社会集団の権力構造が、ジェンダーという暴力も含むものであることを物語る。「ケツを叩く指導者の手」が「尻を執拗に撫で回す手」に変わる瞬間は、権力関係を利用した性暴力を示唆する。さらに、左翼運動をもじり、「私は、この作品から逃げたことをソウカツする!」という出演者の「自己批判」は、批判の矛先を「振付家」へと向けていく。最終的に露呈するのは、「規律と権威への服従」という集団的暴力と、ダンスカンパニーの同質性である。肉体への過酷な負荷と乾いた笑いとともに、集団のはらむ同調/排斥の暴力、ジェンダーの暴力、そして振付という暴力を見る者に突きつけた。

ラストシーンで、自身も出演する下島は、氷ではなくドライアイスの塊を手に再登場する。火山の噴煙かテロの爆発を思わせる、もうもうと噴き上がる白い煙。それは、ダンスに対する革命の狼煙だ。

[Photo by Toshie Kusamoto]

公式サイト:https://choreographers.jcdn.org/

2021/12/30(木)(高嶋慈)

わたしは思い出す 10年間の育児日記を再読して

会期:2021/12/04~2022/01/17

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)[兵庫県]

「震災の記憶の継承」の試みを、ある女性が綴った「育児日記」という極私的な視点をとおして行なうこと。そこに、「日記の再読」「記憶を再び言葉で語り直す」という時差をはらんだ作業を加えることで、日々の感情の起伏のなかに「震災からの距離」を計測すること。思い出すこと、思い出したくないこと、忘れてしまったことの揺らぎのなかに身を置くこと。そこには同時に、直線的な時間の流れ/回帰する記念日の反復性、未来において「過去」として想起される「現在時」など、記憶と時間についての抽象的な省察も含まれる。その作業を、観客の身体経験をとおして共有へと開いていくこと。これらの結節点を描く本展は、秀逸かつ極めて意義深い試みだ。

本展は、2021年2月~7月にせんだい3.11メモリアル交流館で開催された企画展「わたしは思い出す 10年間の子育てからさぐる震災のかたち」の神戸巡回展であり、建築家ユニットのdot architectsが手がける新たな会場構成で展示された。企画者のAHA![Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]はこれまで、家庭や地域に保存された8ミリフィルムや家族アルバムなど、個人的記憶に着目したアーカイブ活動を行なってきた。特に、ゾウの「はな子」とともに写った記念写真を募集し、撮影日の飼育日誌と写真提供者へのインタビューを並置した書籍『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』(武蔵野市立吉祥寺美術館、2017)や、戦時中に子どもたちが戦地の兵士に書き送った「慰問文」を書き写すプロジェクト「なぞるとずれる」では、動物園の人気者のゾウや慰問文という共有化された装置の向こうに、個人史と記憶の集合体としての「日本人の戦中/戦後」像が浮かび上がってくる。

[撮影:AHA! [Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]]

本展では、仙台の沿岸部に暮らし、震災の9カ月前、第一子を出産した2010年6月11日から育児日記を付け始めた女性が、10年間の日記の再読をとおして語り直した言葉が提示される。それらは「わたしは思い出す、○○○○○を。」というシンプルなフレーズに統一され、断片性や余白が逆に想像力をかき立てる。冒頭には、出産日を「1」とした経過日数が数字で淡々と示されるのみで、具体的な日付はない。だが、30あるいは31ずつ加算されていく数字の列は、わが子の誕生の日付であると同時に震災の月命日でもある「毎月11日」の反復と時間の積層を示す。

[撮影:AHA! [Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]]

切り詰められた言葉は、とりとめのない日常の断片のなかに、子どもの成長や親離れの瞬間が垣間見える(「549 わたしは思い出す、ステージへ行こうとひっぱる手を。」「1766 わたしは思い出す、まったく振り返らなかったことを。」)。食卓の光景、休日のお出かけ、季候、初めての制服やランドセル。そのなかに混じって、震災の痕跡が間欠泉のように突然顔を出す(「701 わたしは思い出す、ダッシュボードの罹災証明書を。」「2285 わたしは思い出す、常盤道から見えた原子力発電所を。カーテンをかけた。」)。あるいは、日常の光景のなかに不穏な影がよぎるような予感を与えるフレーズもある(「824 わたしは思い出す、ピッ、ピッ、ピッを。」「1645 わたしは思い出す、絵本を持つ手が震えていたことを。」)。2000台、3000台と数字は続き、第二子の誕生が示され、忘却もまた語られる(「2741 わたしは思い出す、忘れてしまうということを。」)。各数字に対応するエピソードの詳細を記した配布資料も用意され、会場内や帰宅後に詳しく読むことができる。

[撮影:AHA! [Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]]

本展の秀逸さは、各数字とフレーズを、高さ2.7メートルの木材に縦一行で記し、等間隔でずらりと二列に並べた展示構成にある。一見すると、柵や檻、視界を塞ぐ壁を思わせるそれは、ベビーベッドの柵であり、被災した沿岸部につくられた巨大な防潮堤であり、規則的に刻まれる人生の里程標であり、日常の崩壊を防ごうとする心理的な防壁でもある。だが、この「柵=壁」を一周し、中へ入ると、全体が「ハ」の字型になった通路でもあったことがわかる。開けた視界のなか、私は文字を追いながら奥へと進む。そのとき、「日記」という他人に見せることを前提しない個人的な記録は、時間の歩みを歩行で辿る身体化された行為を介して、記憶を共有するための「通路」としてまさに開かれていくのだ。

[撮影:AHA! [Archive for Human Activities/人類の営みのためのアーカイブ]]

ここで興味深いのは、最後の10本が、「3958 わたしは思い出す、 」「3988 わたしは思い出す、 」というように、「空白」のまま示されている点である。記述のラストは、震災から10年目の2021年3月11日を振り返った「3927 わたしは思い出す、誰もいないダイニングで10年前に書いた日記を読み返したことを。」で終了している。この「3927」からさらに30~31ずつカウントされていく数字の列は「4233」で終わり、本展会期終了の2022年1月11日に対応する。空白のまま積み上げられていく数字の列は、「日記の再読作業」終了後も続いていく彼女の人生を表わす。その「空白」は、まだ見ぬ未来の可能性であると同時に、「現在」がやがて記憶の書き込みを待つ余白であること、さらには忘却や、言語化・共有の不可能性の謂いでもあり、多義性に満ちている。「わたしは思い出す、」のリフレインはまた、トラウマ的な記憶の反復的な回帰をも思わせる。「忘れない」ではなく、「思い出す」。その繰り返しがはらむ揺らぎと苛烈さを、本展は神戸というもうひとつの震災の地で示していた。

なお、本企画をまとめた書籍『わたしは思い出す』が、2022年3月に刊行予定されている。

*書籍『わたしは思い出す』の刊行予定は2022年6月11日に変更されました。(2022年1月21日編集部追記)

公式サイト:https://aha.ne.jp/iremember/

関連記事

イメージを(ひっ)くりかえす──記録集『はな子のいる風景』|松本篤:キュレーターズノート(2017年11月01日号)

記録と記憶の“あとを追う” 野生のアーカイブの試み

|松本篤:キュレーターズノート(2017年05月15日号)

2021/12/24(金)(高嶋慈)

「CONNECT⇄_つながる・つづく・ひろがる」身体感覚で楽しむプログラム 竹村京「Floating on the River」

会期:2021/12/02~2022/01/16

京都国立近代美術館 1階ロビー[京都府]

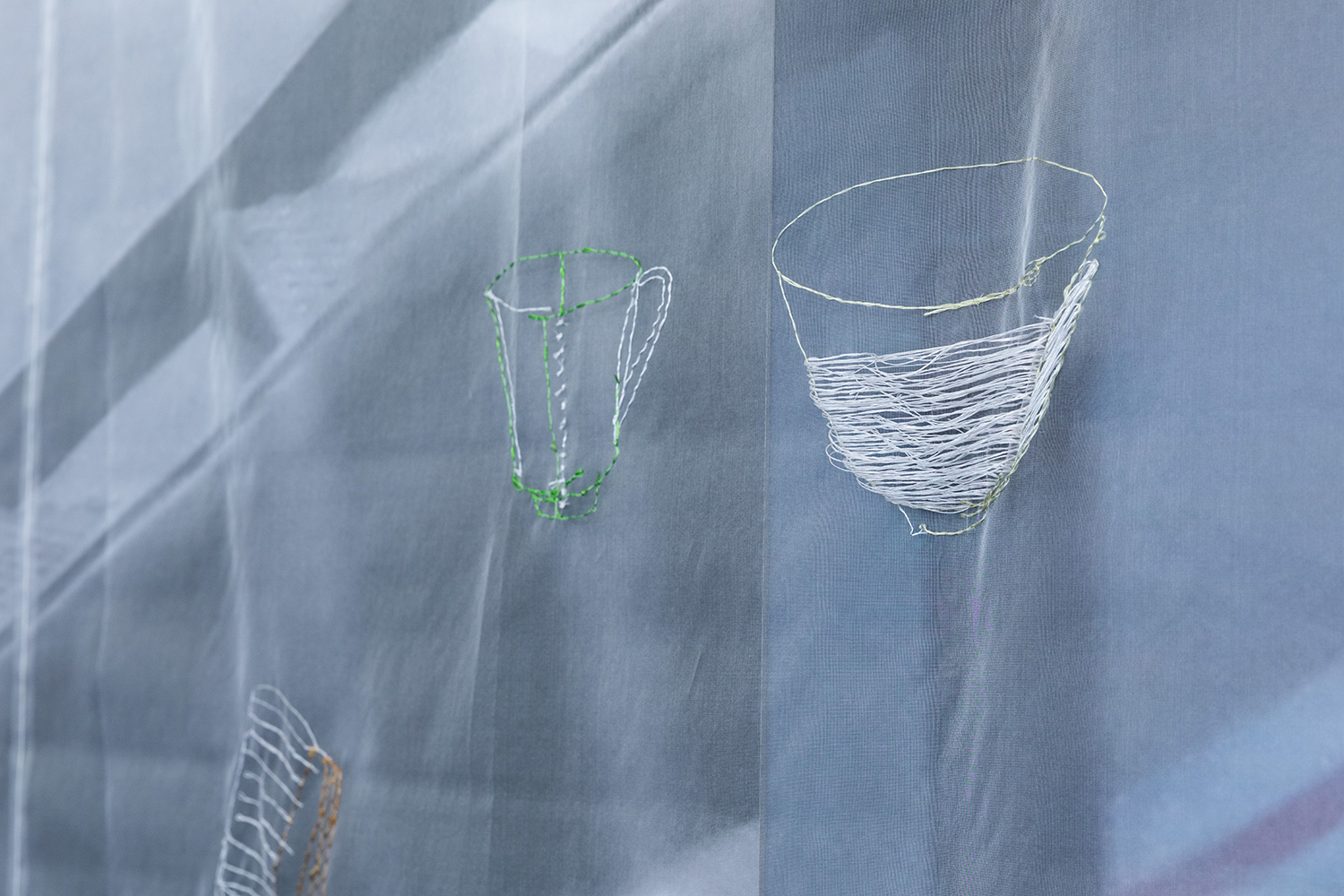

ひび割れた皿や欠けたコップ、首の折れたグラスなど、壊れた日用品を薄く透けるオーガンジーの布で包み、ヒビや欠けをなぞるように絹糸で刺繍を施す「修復シリーズ」を制作している竹村京。その作品群は、コロナ下において、「傷ついた日常の回復への希求」という新たな意味を持つようになった。

割れたり、欠けた皿や器を漆で接着し、金粉を施す「金継ぎ」が「修復」と「装飾」の二つの機能を持ち、「傷や破壊の痕跡を見えなくするのではなく、記憶として保ち続ける」ように、竹村の「修復シリーズ」においても、刺繍の線の密度が、「傷の記憶」を示しつつ「装飾」という要素を加える。「布で包み、糸で縫い合わせる」その手つきは、まさに「傷口の縫合」を思わせる。傷口は永遠に閉じず、癒えることはないが、一方でそれは「喪失の記憶自体が失われること」を縫い留めようとする所作にも見える。

[撮影:衣笠名津美]

本展は、アートを通して共生社会や多様性について考える「CONNECT⇄_」のプログラムの一環として開催され、竹村の「修復シリーズ」の一部を手で触れて体験することができる。また、ワークショップ参加者が同様の技法で「修復」したさまざまな日用品とともに、壁一面を覆う大作《Floating on the River》(2021)が展示された。人の気配がない空港の光景を写した写真の上に、透けるオーガンジーの布がかけられ、表面には「修復された日用品」をかたどった刺繍が点々と浮かぶ。この空港の写真は、パンデミックが拡大した2020年1月末、中国からの入国が禁止されたシドニーの空港で撮影したものだという。空港は、膨大な人とモノが行き交うグローバリゼーションの象徴であると同時に、国境を超えた人の大量移動がパンデミックをもたらした。雨で閑散とした空港の光景を、「修復された日用品」を散りばめた布でくるむ竹村の作品は、極めて両義的だ。それは、「喪われた日常の秩序の回復」への希求を示すと同時に、コロナ禍で露になった傷や分断、構造的矛盾を指し示し、「元通り」「現状復帰」には決してならないし、なるべきではないことを見つめるよう、促すのだ。

[撮影:衣笠名津美]

[撮影:衣笠名津美]

公式サイト:https://connect-art.jp/

2021/12/23(木)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)