artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』

会期:2023/01/28~2023/01/29

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

「見えない隣人」であるイミグレーション(移民)、すなわち「幽霊」についての、あるいは「幽霊」が語る演劇作品。神里雄大は沖縄出身のペルー移民の父を持ち、南米やメキシコ、沖縄などを旅しながら、「越境」「旅」「家族とルーツ」「文化的ハイブリッド」「島」といったテーマで創作してきた。

本作は、那覇文化芸術劇場なはーととの共同製作。「タイの幽霊」「ボリビアの幽霊」「沖縄の幽霊」という3つの語りが、本人として登場する3名の俳優により、それぞれ語られる。「タイの幽霊」では、「サンプル」主宰の劇作家・演出家でもある松井周が登場。「久しぶりに会った(見えない)旧友」にタイのお土産を渡し、タイに移住した経緯について語る話は、焼酎についてのウンチクから始まり、脱線や飛躍を経て「オチ」に至る。ラオスの「ラオラオ」という蒸留酒が、中継貿易で栄えた琉球に伝わり、焼酎や泡盛のルーツになったこと。「ラオラオ」と泡盛を融合した「美らラオ」の工場をラオスにつくったこと。事務所はタイのバンコクに置き、バーで一目惚れした美女と同棲するが、彼女は動作も食べ物の好みも自分とそっくりなドッペルゲンガー的存在で、夜しかやって来ない。渋滞に巻き込まれたタクシーの車内で、歩道に彼女を見た気がするが、直後に事故に遭い、写真を撮りまくる野次馬を見たこと(タイでは、事故ナンバーが「あたる」からと宝くじを買うらしい)。「幽霊」は「彼女」ではなく、(自覚のない)彼自身だったのだ。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

「ボリビアの幽霊」では、沖縄出身の俳優、上門みきが、戦後にボリビアへ移住した沖縄移民の歴史について、沖縄のイントネーションで語る。聞き役の大村わたるは、「無知で無邪気なマジョリティの日本人」の戯画化を演じる。60年前に沖縄から移民した祖父に、年金を受け取る手続きを頼まれたこと。1954年に移民団が「うるま移住地」に入植したが、ほどなく伝染病が流行し、再移住を余儀なくされたこと。日雇いで日銭を稼ぎながらの過酷な道中。彼女の語りはいつしか、かつての祖父と思しき青年の一人称のモノローグに憑依していく。「自分の土地と安心できる空間がほしかった。私がそれにとり憑かれたからって、誰が責められるだろう」。過酷な道中のある夜、久しく忘れていた夜空を見上げると、満天の星に戦死した家族の顔が重なる。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

「沖縄の幽霊」では、「本土から沖縄に移住した」という大村わたるが語り手に回る。沖縄の本屋に入ると、日本兵の幽霊など怪談本が多く、「歩行者の1/3は幽霊」という都市伝説のある国際通りで歩行者の観察を始めたこと。だが彼はそれと知らず、(おそらく幽霊の)「隣人のマコさん」という女性に出会っている。「あなたは分かってるようで分かってない。あなたには歴史がない。背負うものがないということは、幸せなのかもしれないね」と言って笑う「マコさん」。

そして「第四部」では、松井、上門、大村の3名が会し、(おそらくお供えの)酒を飲みながら語り合う。「マコさん」は「いつも赤い浴衣を着ている」と語られ、赤い浴衣を羽織って現れた上門を見た大村は「え、マコさん?」と驚くが、「マコさんじゃなくて、みきさんだよ」と上門は主張し、自他や生死の境は曖昧に流動化する。「植民地って何なの?」と問う大村に対し、上門/マコさんは「土足で上がりこんできて、色んな線を引くこと」と返す。彼女は「歴史の重みに囚われ続ける幽霊」という抽象化された存在であると同時に、「ヤマトンチュには見えない沖縄」の擬人化でもある(ただしここには、「なぜ被支配者側が女性にジェンダー化されるのか」という根深い構造が、未だに「とり憑いて」いる)。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

dot architectsによる舞台美術も秀逸だ。頭上の闇にきらめく無数の灯は、上門/移民の青年が語る「ボリビアで見上げた満天の夜空」と同時に、松井が語る「ベトナム戦争時、物資のルートだったため、世界一空爆を受けた国であるラオス」に降り注ぐ爆弾の光でもある。「まだ不発弾や地雷が残っていて経済発展を妨げている」と言う松井に対し、上門は「似たような話を聞くね」と返し、ボリビア、ラオス、沖縄(戦)の夜空がつながり合う。

焼酎ビジネスのため日本からタイへ、沖縄からボリビアへ、本土から沖縄へ。3つの移住の話は、「沖縄」で交差する。酒盛りする3名が座る「黒い帯状の道」は、海上の交易路や移民を乗せた船の航路、見えない「国境」や分断線であると同時に、出会うはずのない者どうしが会する時空のエアポケットでもある。

同窓会に現われるはずの友人を「俺たちいつまで待ってるんだろう」「まだ来ないね」と繰り返す松井の台詞は、ベケットの『ゴドーを待ちながら』を想起させる。「幽霊」すなわち「死者の時間」は停止・凝固しており、もはや前には進まない宙づり状態、「永遠に引き延ばされた現在」という不条理性にあることを示唆する。

だが、「凝固した時間」を抱える死者は、「空間」にも囚われ続けるのだろうか? 一般的に幽霊は、不慮の死を遂げた場所に出るなど、「土地」に拘束されている。では、故郷を離れた移民は幽霊にな(れ)るのか? そのとき霊の執念は、海を隔てた遠い故郷へ向かうのか? 「自分だけの土地がほしかった」という強い念が勝るのか? 本作が投げかけるのは、「移民の幽霊は存在するのか?」という命題だ。それは、「南米やハワイなどへ渡った日本人移民の忘却」という意味での不在化であり、「人工的に引かれた見えない線を越境する者は、自身も見えなくなってしまう」ことの比喩でもある。「タイで事故死した、自覚のない幽霊」「象徴的に擬人化された沖縄の幽霊」「見えているのに自覚のない人」の3名の会話は、「どこかで会った」「いや、初対面」と噛み合わず、決定不可能な揺らぎを抱えている。可視と不可視の境をさまよう「幽霊(たち)」の捉えどころのなさは、モヤモヤとした消化不良を抱えながら、断片的な語りのなかに、見えない触手や菌糸のように細い糸を伸ばしてつながり合い、「境界線」の強固さを溶かし出していくのだ。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/96130/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017 神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

2023/01/28(土)(高嶋慈)

Study:大阪関西国際芸術祭 2023

会期:2023/01/28~2023/02/13

大阪府立中之島図書館、釜ヶ崎芸術大学、kioku手芸館「たんす」、グランフロント大阪、THE BOLY OSAKA、船場エクセルビル、飛田会館ほか[大阪府]

日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催される2025年に予定されている大阪関西国際芸術祭のプレイベントの第2弾。キュレーター陣や会場は昨年からの続投をベースに、新たに追加された。会場ごとに各キュレーターが手がける企画展や個展の集合体として構成され、さらにアートフェアも組み込むなど、より複合化した。本稿では、メイン会場のひとつ、元オフィスビルの船場エクセルビルでの展示に焦点を当てる。

同じ日付の会期だった昨年(2022年1月28日~2月13日)と2回目の今年の間に横たわるのが、ロシアによるウクライナ侵攻という世界史的事件だ。船場エクセルビルでは、昨年も、ポーランド美術が専門の加須屋明子、ポーランド出身のキュレーター/評論家のパヴェウ・パフチャレクのキュレーションにより、ポーランド出身・在住の作家を多く紹介していた。今年は、上記2名と、アジアの美術の専門家ネットワークであるプロダクション・ゾミアが共同キュレーションした「再・解釈」展を開催。侵攻前の2010年代前半にポーランドに移住したウクライナ出身の3名のアーティストを紹介する。ウクライナからの避難民を最も多く受け入れ、結び付きの強い隣国ポーランドを通して、侵攻や分断への抵抗が示される。

ユリア・クリヴィチとタラス・ゲンビクが侵攻を契機に結成したパフォーマンスグループ「『ひまわり』連帯文化センター」は、古いオフィスビルを抗議と連帯のための空間に変貌させた。壁には、帝国主義の告発と脱植民地化を訴えるテキストが日本語と英語で埋め尽くされるとともに、来場者がメッセージを書く余白を残した。また、ウクライナの国花であるひまわりの種の配布とともに、種を撒くパフォーマンスの記録映像などを展示した。

「『ひまわり』連帯文化センター」(ユリア・クリヴィチ、タラス・ゲンビク)、マルタ・ロマンキフ《緊急キオスク》(2023)

[photo by Kohei Matsumura]

ユリア・クリヴィチの《予感、現在進行形》(2015)は、親ロシア派の政権に抗議するデモ隊が機動隊と衝突した「ユーロ・マイダン革命」、クリミア併合、ドンバス戦争の直前の2013~2014年に帰郷した際に撮った写真を編集した本と、その本をめくりながら語る映像で構成される。何かが起こりつつあるという予感、デモ隊への当局の弾圧が語られ、視覚的には美しい写真が不吉なイメージに変貌していく。虹のかかる黒海の青い海。零下20度で受けた放水がたちまち凍りつき、樹氷のように白く輝く樹。写真集は、折り畳んだ冊子をハードカバーに挟み込んだようなつくりで、冊子のページは下半分のみ糸で縫われ、いまにもバラバラにほどけそうな不安定さや脆さを体現する。

ユリア・クリヴィチ《予感、現在進行形》(2015)

[photo by Kohei Matsumura]

同様に侵攻前にポーランドへ移住したマルタ・ロマンキフは、家政婦や介護士といった女性のケア労働を扱う作品とともに、映像作品《ヨーロッパを夢見た》(2022)を展示。12個の星の連なる王冠を被り、青いドレスを着た作家が「EUの旗(欧州旗)」の擬人化を自ら演じながら、平等、自由、多様性、人権の尊重など「ヨーロッパの崇高な精神的理念」を語り続ける。だが、使用されるテキストはウクライナの記事からの抜粋であり、「ウクライナという“外部”の視線から理想化された西ヨーロッパ像」は、民主主義社会への強い希求と同時に、「政治的シンボル」の虚構性(例えば「自由の女神像」が象徴する、移民にとっての「自由の国アメリカ」のような)を露呈させ、両義的だ。

マルタ・ロマンキフ《ヨーロッパを夢見た》(2022)

[photo by Kohei Matsumura]

「移民」「移住」「越境」といったキーワードでつながるのが、ベトナム人のトゥアン・マミのインスタレーション《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)である。発砲スチロールの箱や植木鉢に植えられているのは、日本への輸入が禁止されているベトナムの植物だ。マミは、大阪在住のベトナム人が故郷から持ち込み、株分けして食材として育てている植物を集め、オフィスビルの一室を「庭」につくり変えた。映像では、食材と食文化の強い結び付きや、植物が故郷の味や民間療法の知恵を受け継ぐ手段でもあることが語られる。「持ち込み禁止の植物」が移住先の地で根付いているさまは、入国管理、移民・難民の生と重なり合う。「害虫や病原菌の侵入」「ネイティブの生態系の侵害」を理由に正当化される「外来種の排除」は、移民・難民に対する排除のメタファーとしても機能する。

トゥアン・マミ《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)

[photo by Kohei Matsumura]

「ひまわりの種」は「連帯の印」として持ち込みと配布が推奨される一方で、国境の越境が禁止される植物もある。マミの作品がウクライナ出身の作家たちの作品と「日本」で並置されることで浮かび上がるのが、難民や避難民をめぐる日本のダブルスタンダード的状況だ。非欧米圏の人間に対しては極めて厳しい難民認定を課す一方、ウクライナからの避難民は「国際的協調」のアピールのもと受け入れる。本展の意義は、「植物と越境」の対照性により、まさにこうした日本のダブルスタンダードを可視化して突きつけることにあった。

また、同じビル内では、日雇い労働者の街として知られる西成のあいりん地区で2012年に開講した「釜ヶ崎芸術大学」が、昨年に続いて参加。釜ヶ崎で暮らす人々が書いた習字や創作物で空間を埋め尽くす。「疎外された他者をアートは招き入れることができるのか」という問いを昨年から引き継ぎつつ、その射程を大阪のローカルな地域から世界規模へと広げていた。

釜ヶ崎芸術大学 展示風景

[photo by Kohei Matsumura]

公式サイト:https://www.osaka-kansai.art/

関連レビュー

Study:大阪関西国際芸術祭|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年02月15日号)

2023/01/27(金)(高嶋慈)

村川拓也『ムーンライト』

会期:2023/01/12

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

出演者の逝去を受け、「主人公不在」という異例の形式で「再演」されたドキュメンタリー演劇。村川拓也の演出作品『ムーンライト』は、70代の視覚障害者の男性、中島昭夫と村川の対話の合間に、「ピアノの発表会」が挿入される構造である。青年時代にピアノを習い始めた動機、同じ頃に発症した目の病気、娘のために買ったピアノ、中島自身の子ども時代、母親の思い出、ベートーヴェンの「月光」に惹かれた理由……。村川に質問を投げかけられた中島が語る、人生を彩った楽曲が、複数の演奏者によってピアノ演奏されていく。この作品は2018年に京都で初演、2020年に東京で再演されたが、2021年に中島が急逝したため、2022年の札幌公演は、主人公がいない「不在」バージョンとして上演された。本公演も同様の形式である。「不在」は村川作品の重要なキーワードのひとつだが、「主人公不在」という新たなバージョンは、単に現実的な要請にとどまらず、『ムーンライト』という作品の射程をより多角的で豊かに拡張していた。特に要となるのが、後述するように、「マイク」の秀逸な演出が示す、ドキュメンタリー演劇それ自体へのメタ批判である。

舞台上には、下手にグランドピアノ、中央と上手に2脚の椅子が向かい合って置かれている。村川が登場し、作品の経緯を説明し、「中島さんはいないが、作品の構成は変えず、できるだけ前と同じように上演したい」と述べる。「では、中島さん、どうぞ」という村川の声。やや長い「空白の間」は、白杖をついた高齢男性が舞台上をゆっくりと歩んでいく時間を想像させる。村川は、対面の無人の椅子に白杖を立てかけ、座面にマイクを置く。そして、もう1本のマイクを握った村川から、目の前の「中島さん」に向けて質問が投げかけられていく。

[撮影:麥生田兵吾(umiak)]

「今、客席はどんな感じで見えていますか?」「……」「あ、ほとんど見えていないんですね」。冒頭のこのやり取りは、「中島には観客が見えていない/観客には彼が見えている」という、初演バージョンでは存在した視線の非対称性を解消してしまう。それは、観客かつ晴眼者という二重の視線の特権性を手放しながらこの場に立ち会うことを意味する。また、「中島の回答の不在」は、「記憶の想起」という本作の核を二重化して強調する。初演では、村川のインタビューを受ける中島は、「過去を思い出しながら、現在時において語る」という二重化された時制のなかにいた。さらに本公演では、(筆者のように)初演を見た観客は、「中島が初演で何を話していたか」を思い出そうと、「初演時の記憶」を召喚して空白を埋めながら観劇することになる。

もちろん、初演を見た観客はすべての会話を記憶しているわけではないし、初演を見ていない観客もいる。だが、本作の構造が「モノローグ」ではなく「村川との対話」であること、さらに「中島が視覚障害者であること」により、中島の語りはまったくのブラックボックスではなく、ある程度輪郭を保って保存・伝達される。ここに「不在」バージョンの成立の鍵がある。村川は、対話相手の言葉を繰り返す「ミラーリング」のテクニックをしばしば駆使し、要所要所で「話の流れの整理」をし、「では、いま話してもらった○○の曲を演奏してもらいます」といった「進行役」を務める。また、背景のスクリーンには、中島の自宅のピアノ、子ども時代や大学生の頃の写真が投影されるのだが、「何が写っているか」が「見えない」中島に対し、村川は視覚イメージを「言葉」に置き換えて伝達するからだ。

[撮影:麥生田兵吾(umiak)]

[撮影:麥生田兵吾(umiak)]

このことは逆説的に、「ドキュメンタリー演劇」を自己批判する事態へと変貌する。「インタビューに基づき、本人が出演して自身の言葉で語る」ものであっても、舞台上のやり取りは原理的に「何度でも再現可能」で「編集・再構成されている」ことをさらけ出すのだ。「中島が質問に答えて話している時間」を「適切に」取る村川は、「そこに中島がいる」フリでふるまう「演技」と区別不可能になっていく。また、しばしば質問から「脱線」してしまう中島に対して「○○の話はもういいので」と遮り、「ナマの会話では予測不可能なはずの脱線のコントロール」さえも「再現」してみせる。「ドキュメンタリー演劇」も「演劇」である以上、再現可能性と演出家のコントロール下に置かれていることの露呈。この原理的枠組みの強調により、「何が話されたか」は相対的に軽くなっていく。その極点としての「出演者の消去」がここに露出する。

「出演者不在」でも、「制御する演出家」さえいれば「ドキュメンタリー演劇」は上演できてしまうという暴力性。だが、村川は、この暴力性や権力性に対し、終盤の「マイクの仕掛け」により、極めて自覚的かつ誠実に向き合ってみせる。青年時代に目の病気を発症し、同年代で聴覚に障害を抱えたベートーヴェンに対して同じ苦悩を抱えた者どうしとして惹かれ、特に「月光」の曲が弾けるようになりたいと思ってピアノを習い始めた中島の人生。その語りの合間に、中島の娘、母親、ピアノ教師の役を務める女性たちが登場してピアノ演奏を披露する。そして終盤、中島自身による「月光」の演奏が『ムーンライト』のハイライトだ。「不在」バージョンでは、「白杖をもつ中島の腕」に手を添えた村川がゆっくりと舞台を横切り、ピアノの椅子に白杖を立てかけると、中島が演奏した「月光」の録音が流れる。だが、「演奏」は何度も途中でつっかえ、止まってしまう。「74歳になり、記憶が衰え、ここまでしか弾くことができない」と弁明する中島の録音音声が流れる。

[撮影:麥生田兵吾(umiak)]

「不在」バージョンで唯一、「中島の声」が流れるこのシーンの最大のポイントが、「マイク」である。村川がマイクをピアノの椅子の上に置くと「中島の声」が流れる。ここで重要なのが、「中島が座っていた空白の椅子」に置かれたマイクBではなく、「村川自身が使っていたマイクA」であることだ。これは、演出家が握っていた「発言権・発言能力」の譲渡である。もし、単純に「マイクBをピアノの椅子に置くと中島の声が流れる」のであれば、それまでが「声の封印」という暴力的事態だったことの露呈にしかならないからだ。

1ヵ月前に再演された村川の『Pamilya(パミリヤ)』も、同様に「マイク」の戦略的な使用により、「日本社会で不可視化された要介護の認知症高齢者の声」が、外国人介護士との擬似家族的で親密な関係の中で確かに存在したことを、「抑圧と不在化」を潜り抜けた先に、倫理的態度とともに提示していた。本作でのマイクの転倒的な使用もまた、ドキュメンタリー演劇における演出家の倫理的態度の表明である。舞台上のやり取りが演出家によってどれほど「再構成」されていようとも、ここで中島が語ることは、「彼の記憶力の限界」すなわち「演出家・村川の支配できない領域」が存在することを示す。「途中でつっかえ、それ以上曲を弾けないこと」も含めて、「中島の人生で流れた時間の堆積」の尊厳を否定せずに示すこと。出演者の「不在」によって、『ムーンライト』という作品の輪郭はむしろクリアに浮かび上がったといえる。

なお、「出演者不在」でも、「演出家」さえ存在すれば、「上演」は成立できてしまうという構造は、同時期に上演された相模友士郎『ブラックホールズ』でも共通しており、同公演評をあわせて参照されたい。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/96108/

関連レビュー

文化村クリエイション vol.2 相模友士郎『ブラックホールズ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

地域の課題を考えるプラットフォーム 「仕事と働くことを考える」(その2) 村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年01月15日号)

2023/01/12(木)(高嶋慈)

文化村クリエイション vol.2 相模友士郎『ブラックホールズ』

会期:2022/12/23~2022/12/25

なら歴史芸術文化村 芸術文化体験棟ホール[奈良県]

傾斜した板に観客が身体をもたせかける、特殊な「スタンディング観客席」でダンスを鑑賞する『エイリアンズ』(2019)。舞台上に並んだ鉢植えの植物と、照明と音響の変化だけを見せる『LOVE SONGS』(2019)。演出家の相模友士郎は近作において、観客の身体への負荷、「身体と視線の固定」の強調、出演者不在、不動の物体/舞台上で流れる「時間」の可視化など、「観客の身体や視線も含め、何が舞台空間を構成し、支えているのか」を問う実験的な作品を上演してきた。

本作は、招聘アーティストがリサーチを経て作品を発表する「文化村クリエイション」の第2弾。ツアー、レクチャーパフォーマンス、「出演者不在の上演」を組み合わせた参加型の作品だ。そして後述するように、ある種の極北を指し示す作品である。

10名の観客はまず、相模に案内され、昨年3月にオープンしたなら歴史芸術文化村の建物の中を回る。子ども用ワークショップスペース、山や池の見えるテラスを経て、相模が滞在制作に使ったスタジオへ。前半は、相模自身が制作動機やリサーチ内容について語る、一種のレクチャーパフォーマンスの時間を過ごす。不眠に悩んだ経験から「睡眠」をテーマにリサーチを開始したこと。覚醒時は自分の身体の輪郭をクリアに意識しているが、睡眠時はゆるい網目のニットのようにその輪郭に穴が空き、外部から何かが侵入してくること。無意識は見えない領域でつながり合っていて、地下茎でつながる竹林に似ていること。

[撮影:守屋友樹]

「地下の見えない領域」の話は、「奈良では地面の下に色々埋まっているので、土地を買うのも博打」という話を介して、古墳のリサーチに展開する。相模が話す対照的な2つの古墳は、「演劇」「舞台」についてのメタ的な語りでもある。盛土が失われたため、巨石でできた石室が剥き出しの石舞台古墳は、人気観光スポットだが、「墓」としては機能していない。一方、巨大な前方後円墳である行燈山古墳は、「神聖な中心」を覆い隠しつつ、結界と視線の誘導という空間の演出によって、「見えないからこそ、“内部に石室がある”実在性を信じさせる」ことで、「墓」として機能し続けている。そのとき、「墓石」は視線の客体ではなく、見ている自分自身の中にある、と相模は語る。

[撮影:守屋友樹]

その後、階段を下り、搬出入の車両が荷物を積み降ろすトラックヤードへ案内されると、舞台の幕が上がるように巨大なシャッターが昇降する。そしてバックヤードを通り、地下のホールの薄暗い舞台上へ。土が敷き詰められ、発掘現場のような起伏の上を、ライトが催眠的なリズムで揺れている。しばらくして幕が開くと、客席の空間にはベッドが用意され、横たわるよう相模に指示される。「今から『ブラックホールズ』の上演を始めます」「だんだん暗くなります。ごゆっくりお休みください」という演出家の声。上演時間の「最後の30分」は、文字通り「眠る」ための時間にあてられる。暗闇のなか、すぐに何人かのイビキが聴こえてきたが、「誰かが階段を上り下りする足音」が断続的に流れ、私は眠ることができなかった。「物音に遮断されつつ、知らない他人と同じ空間で眠(ろうとす)る」経験は、入院や夜行バスを思い出させたが、避難所を想起した人もいたかもしれない。

[撮影:守屋友樹]

[撮影:守屋友樹]

少人数でのツアーとレクチャーパフォーマンスという時間を共有した後、知らない他人と同じ空間(劇場という公共空間)で眠れるか? 相模はここで、「演出とは、観客の身体や心理状態のコントロールである」ことを露呈させる。その極限状態が「眠ること」だ。「観客」として規律=訓練された身体が、「劇場空間で眠ること」への抵抗をいかに手放せるか?

これは「規範を破れという要請に従う規範的身体」というひとつの矛盾だが、ここにはさらにもうひとつの矛盾が発生する。睡眠とは意識を手放すことである以上、上演自体が知覚不可能な「ブラックホール」と化してしまうのだ。もし、観客10人が全員眠りに落ちたら、その状態こそが「完全な上演」なのか? そのとき、私たちの無意識が地下茎のようにつながり合った状態が「上演」されているのか? だが、その状態を誰も「意識的に」体験できない。「上演」自体を共有不可能で原理的に「鑑賞」不可能な「ブラックホール」と化す本作。それは、「30分」という始点と終点を伴う「切り取られ、分節化された時間」に局所的に発生して閉じていく、見えない「(複数の)穴」である。

そして、この時間の分節と支配は、演出家の手に握られている。「今から○○の上演を始めます」という「前説」、「上演開始」を告げる演出家の宣言こそが、時間を分節化し、「上演の時間」を存在させ始める。それは極めて行為遂行的な言葉であり、政治性を帯びている。多くの上演において、その言葉は上演の「外部」にあるように置かれ、政治性は覆い隠されている。だが、実はその言葉こそが「上演」を担保し、入れ子状に存在させていることを、本作は剥き出しにしてみせる。だから、上演の「中身」はもはや眼差されなくとも問題ない。ただ、時間を分節化し、支配する「演出家の宣言」だけがあればよいのだ。これは極北の宣言である。

なお、「出演者不在」でも、「演出家」さえ存在すれば、「上演」は成立できてしまうという構造は、同時期に「不在」バージョンとして再演された村川拓也『ムーンライト』でも共通しており、同公演評をあわせて参照されたい。

*公演内容の説明について一部訂正いたしました。(2023年2月21日編集部追記)

公式サイト: https://www3.pref.nara.jp/bunkamura/item/2023.htm

関連レビュー

村川拓也『ムーンライト』|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年02月15日号)

2022/12/25(日)(高嶋慈)

地域の課題を考えるプラットフォーム 「仕事と働くことを考える」(その2) 村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』

会期:2022/12/23~2022/12/24

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

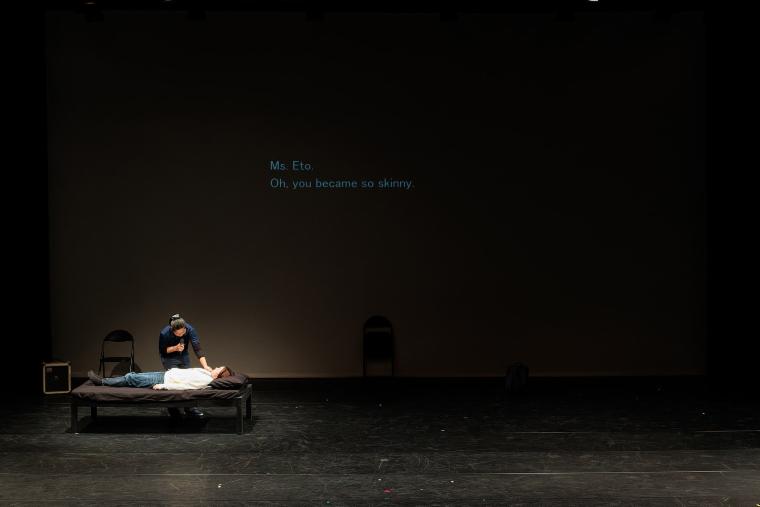

2020年初演の村川拓也の演出作品『Pamilya(パミリヤ)』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床、車椅子への移動、洗顔と着替え、食事と入浴の介助、ラジオ体操、夕食、ベッドへの移動、退勤までの一日の介護労働のダイジェストが、身体の接触以外はマイムで行なわれる。舞台装置は、ベッド、パイプ椅子、車椅子に見立てたキャスター付きパイプ椅子、風呂の浴槽に見立てた台だけで、観客が想像する「余白」に満ちている。

[撮影:金サジ(umiak)]

その余白を埋めていくのが、介護労働の再現シーンの合間に介護士のジェッサが語る個人史だ。担当していた認知症の高齢女性「エトウさん」に、自身やフィリピンの祖母を重ね合わせ、特別な思いを抱いていたこと。野性的な力強い目をした「エトウさん」が暴れたり、手を叩こうとする様子に、言葉の壁や周囲の批判、異国での孤独といった境遇に負けずに戦っている自身が重なったこと。フィリピンで倒れた祖母の世話もできず、「エトウさん」と同じく最期を看取れなかった自責の念。

タイトルの「Pamilya」はタガログ語で「家族」を意味する。「昨日、見舞いに来た」と一言だけ言及される「エトウさん」の娘。シングルマザーとして働くジェッサ自身の、フィリピンにいる娘。「家族」「故郷」から切り離され、孤独で、血縁の繋がりもない者どうしの擬似的な家族関係が浮かび上がる。

本作は、村川の出世作『ツァイトゲーバー』の形式を踏襲しつつ、個人的な語りを織り交ぜることで、外国人労働者に支えられる介護現場、個人史から日本の近現代史に至る時間的スパン、女性とケア労働、介護と擬似家族など、より多面的な奥行きを獲得した。村川自身の作品史においても日本のドキュメンタリー演劇においても突出した秀逸な作品といえる。

構成は初演とほぼ同じだが、2年の歳月には大きな変化がある。ジェッサが2022年1月に日本での介護の仕事を辞め、帰国したことだ。『Pamilya』には、初演の段階ですでに、「今は亡き『エトウさん』と過ごした日々の記憶を反芻しながら再現する」という身体的記憶のレイヤーがあったが、再演ではさらに「初演時の記憶を想起しながら再現する」という記憶の重ね書きが発生している。

『Pamilya』の詳細や「その日の観客が被介護者の役を担う」仕掛けの複数の機能については、初演時の評を参照されたい。この再演評では、「不在と声」というキーワードから改めて焦点を当て、特に「マイクの介在・選択的使用」という仕掛けに着目して考察する。

『Pamilya』の秀逸な仕掛けのひとつは、「『エトウさん』に話しかける際のみマイクを使用する/ほかの被介護者や同僚の職員に話しかける(フリで発話する)際にはマイクを使用しない」というルールである。移動や介助のタイミングで呼びかける度に、マイクを床から持ち上げたり置いたりを繰り返すため、間接性や異質さが際立つ。

[撮影:金サジ(umiak)]

[撮影:金サジ(umiak)]

「不在」は村川作品のキーワードのひとつだが、本作でも「マイクの介在・選択的使用」によって、「不在」がもつ多義性が浮かび上がってくる。入浴シーンを出発点に検証していこう。「エトウさん」が浴槽に浸かる間、ジェッサはマイクで話しかける。「エトウさん、髪短いね」「昔は長かったと?」「昔はいろんな髪型してたと?」。「エトウさん」役の観客には、「アイコンタクトやうなずくなどのコミュニケーションは取ってよいが、声を出してはいけない」という制約が予め演出家から課されているため、「エトウさんの返事」は不在だ。その不在はまず、観客に「想像」する余地を与える(個人的な好み? 「手入れ・管理しやすい」という施設側の都合?)。

それは同時に、「エトウさん」は徹底して「声」を封じられているという残酷さや非対称性にも見える。『Pamilya』は、ジェッサを取り巻く周囲のすべて(施設、同僚職員、被介護者)を透明化することで、日本社会で半ば不可視化されている「外国人介護士」を逆説的に浮き彫りにする。一方、同様に不可視化されている「認知症の要介護者」には、「マイク=発言権」を与えないことで、「声」も奪ってしまう。あるいは、より即物的な次元では、「エトウさんの声の不在」は、後半で語られるように「最後の頃は衰弱して、声もほとんど聴き取れなかった」状態の「再現」でもある。

だが、ここにはさらに、「もはやジェッサの記憶のなかにしか存在しないエトウさん」「一対一の親密な関係のなかでエトウさんが見せた振る舞い」を代理・表象することは暴力的な収奪行為なのではないか? という倫理的態度がある。

二人の親密性の暗示としても読めるのが、中盤のカラオケタイムでジェッサが歌う「瀬戸の花嫁」だ。昭和47年にヒットしたこの歌謡曲では、故郷の島に残した家族に別れを告げ、別の島へ嫁ぐ花嫁の心境が歌われる。「島から島へと 渡ってゆくのよ/あなたとこれから 生きてくわたし」。この歌詞は、「エトウさん」とジェッサの境遇の重ね合わせに加え、「エトウさん」役に向けて──ただし「距離」を保って──歌われることで、「あなた=エトウさんと新たな島で家族として生きるジェッサ」自身を歌ったものとしても響き始める。こうして、「エトウさんの声」は、単に「不在」なのではなく、親密な関係のなかでジェッサにだけ向けて発せられ、ジェッサにしか聴き取られなかった声が確かに存在したことを、不可視性や残酷さを潜り抜けて再浮上させるのだ。

ラストシーンで、ジェッサは退勤の挨拶後、「エトウさん」が寝ているベッドにわざわざ戻り、「明日から長い休みを取るね」「戻ったらまた会おうね」と声をかけて退場する。このシーンは、「長期休暇中に亡くなったエトウさんとの最後の別れ」の再現だろう。ジェッサが舞台から退場=施設の外へ出た後も、「エトウさん」が横たわるベッドだけが舞台上でポツンと照明に照らされる。この静かなラストシーンも、両義的な解釈を差し出すだろう。長期休暇すなわちフィリピンの「家族」の元に戻るジェッサと対照的に、「(擬似)家族」から切り離され、ひとり取り残された「エトウさん」の孤独の強調。一方でそれは、「エトウさんがまだ生きている時空」の固定でもある。舞台上に(まだ)存在している「エトウさん」は、社会的に不可視化され、衰弱で声が出なくとも、「側で声を聞き届けてくれる存在」がいなくなって初めて人は本当の意味で「孤独」になることを見る者に突きつける。あなたにはそのような「家族(パミリヤ)」がいますか、と。

[撮影:金サジ(umiak)]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/71292/

関連レビュー

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2022/12/23(金)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)