artscapeレビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|劇団アルテミス+ヘット・ザウデライク・トネール『ものがたりのものがたり』

2019年11月15日号

会期:2019/10/13

名古屋市芸術創造センター[愛知県]

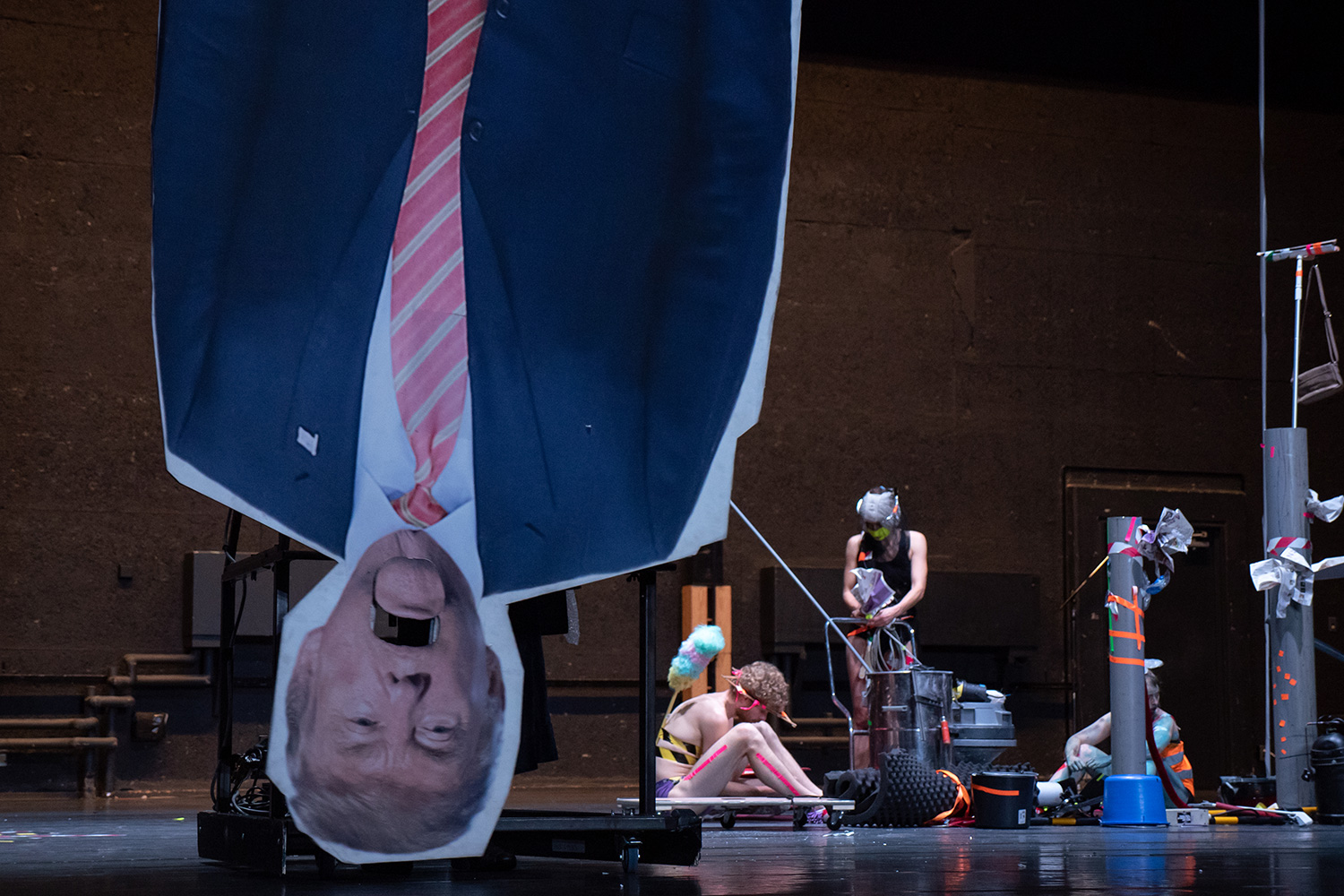

オランダ南部を拠点に、青少年向けの劇団として約30年間活動している劇団アルテミス。同じくオランダ南部を拠点とする演劇カンパニー、ヘット・ザウデライク・トネールとつくり上げた本作は、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門で銀獅子賞を受賞した最新作である。「劇場に住み着いた先住民」「トランプ一家(に見えるオランダ人家族)」「オブジェの劇」「『旅するものがたり』についての物語」という四層構造を通して、シュールな笑いを緩衝材に物語批判、上演批判、劇場批判に徹しつつ、「物語」が解体された極北の果てに、「(子どもの持つ/演劇の原初としての)想像力」への希求を提示した。

観客が席に着くと、すでに舞台の幕は上がっており、機材や舞台裏への扉が剥き出しになった舞台上には、「先住民」たちが陣取り、黙々とそれぞれの作業に従事している。「演劇」「劇場」という概念を持たない彼らにとって、劇場空間は生存のための自然的環境であり、「客席=獲物を釣り上げる狩場」にすぎない。実際に「先住民」たちは四足歩行で客席内に侵入したり、釣り竿を垂らして、奪ったカバンや靴を装飾品やブリコラージュの一部にしてしまう。

[Photo:Shun Sato]

そこに、「ハンス」「リア」の両親と8歳の息子の「サンダー」というオランダ人一家がピクニックにやって来る。だが彼らの姿は、トランプ大統領、歌手のビヨンセ、サッカー選手のロナウドの巨大な写真を板に貼ったハリボテであり、アテレコの声に合わせて口パクでしゃべる。固有名と人格を備えたオランダ人一家という設定だが、観客の目に映る物理的実体は「そうは到底見えない」というズレ(の極端な誇張)。それは、「演じる役者自身の身体」と「表象される役」のズレ/二重化という「演劇」が原理的に抱える矛盾を突き付ける(この「ズレ」は、アテレコを担当する俳優の性別を役と逆転させる仕掛けによってより強調される)。

[Photo:Shun Sato]

また、好奇心旺盛な息子に対して父親が諭す「(舞台の)縁の向こうに行ってはいけない」「(舞台の)額縁に気を付けろ」という台詞や、言いつけに背いて「縁の向こう」を覗いた息子が「人がたくさん座っているみたい」と言う台詞は、「劇場」という物理的空間、「舞台/客席」を分かつ不可視の境界線にメタ的に言及する。だがこの「境界」は、「唾を吐いて誓う」父と息子による男同士の儀式が、巨大な紙人形の「口」から客席に向かって「実際に水が飛び出す」仕掛けにより、暴力的に攪乱されていく。

こうしたハリボテの登場人物、物理的実体と役柄の乖離、自己言及的なセリフ、「第四の壁」の破壊は「演劇」に対するメタ批判だが、そもそも「演劇」「表象」という概念のない「先住民」にとっては、彼らもまた、現実の物理的世界に属するただの(時々動く)物体であり、食べられる「獲物」なのか、自分たちを攻撃してくるのかといった基準で判断される。最終的に彼らは「先住民」の手で文字通り解体され、「戦利品」として持ち去られてしまう(操作とアテレコを担当していた「中の人」も「露出」するシーンは爆笑を誘う)。

[Photo:Shun Sato]

そこに、第三の要素として絡むのが、「オブジェの劇」だ。立方体や三角形のカラフルなオブジェや発光体が、時折、舞台上を横切っていく。「トランプ一家(演劇・表象の世界の住人/政治的支配者・成功者)」にとっては、「先住民」と同様、「動くオブジェ」もまた意思疎通のできない、不可解な存在にすぎない。これらの「オブジェ」は政治的弱者や半ば不可視化された排除の対象であり、それらが「人間の形すらしていない」ことは、「トランプ一家(が象徴する支配機構)の視線に投影された世界」を「モノ化された演劇」として鮮やかに提示してみせる。ここには、客席から舞台上へと「表象を投影する視線」によって成り立つ演劇的営みが、さらに「舞台上」でも入れ子状に反復されて遂行されている。

最後に、第四の要素として挿入されるのが、「『旅するものがたり』についての物語」だ。砂漠で生まれ、海を渡り、孤独で困難な旅を続ける「ものがたり」の物語は、ナレーションで語られるが、しばしばノイズが混入して中断され、「機能不全」に陥っていることが示される。「ものがたり」は長旅の果てに「海辺の街(=名古屋)」に辿り着くが、その存在に気付く者はおらず、人々は「光るスクリーン(=スマホ画面)」に没入している。SNS内のコミュニケーションにその座を奪われたことへの皮肉だ。だが、「この劇場」を見つけ、「人々の脚の間」を潜り抜け、舞台上に辿り着いた「ものがたり」の(見えない)存在に、少年だけが気づき、会話することができる。「子どもの想像力」が演劇の原初であり、自己批判を潜り抜けてなお最後の希望であること。青少年向け劇団として子どもとのコラボレーションも行なう劇団アルテミスの本分が示されるシーンだ。だが、「ものがたり」は消滅し、「ものがたりさーん」という少年の必死の呼びかけと、観客に「一緒に探して」という懇願とが空しく響くばかりだ。

ラストシーンでは、消滅した「ものがたり」の代わりに、オブジェの発する光や回転運動が、「先住民」の飛ばすシャボン玉とともに、つかの間の美しいイリュージョンを発生させて終わる。「演劇」「劇場」「物語」の外側にある存在、「人間」から排除された者たちが集合的に紡ぐそれは、「物語」への希求を響かせつつ、人間的尺度を超えた視点から捉え返そうとする企てを指し示していた。

[Photo:Kurt Van der Elst]

公式サイト:http://aichitriennale.jp/

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019(6回目)|五十嵐太郎:artscapeレビュー

2019/10/13(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)