artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

NEWCOMER SHOWCASE #4 黒沢美香振付作品『lonely woman』

会期:2016/10/31

ArtTheater dB Kobe[兵庫県]

この原稿を準備していた12月はじめ、黒沢美香の訃報が飛び込んできた。黒沢は、日本のモダンダンスのパイオニア・石井漠の徒弟である両親からダンス教育を受けた後、1982~85年にNYに滞在。日常的な動作を取り入れ、モダンダンスのスペクタクル性を批判的に乗り越えようとしたジャドソン・グループの思想に影響を受け、帰国後は日本のコンテンポラリーダンスの草分け的存在となった。代表作『lonely woman』(1991年初演)は、そのラディカルさと即興の強さ故に、フランスのバニョレ国際振付コンクールの本選に選ばれるも上演拒否にあった作品。これまでに20回の上演が行なわれ、250人以上が出演した。参加者は、ダンサーのみならず、音楽家、美術家、詩人などダンス経験のない人にまで多岐にわたる。NPO法人DANCE BOXが主催する若手育成事業「国内ダンス留学@神戸」のショーイング公演として上演された今回は、受講生に加え、ワークショップ選抜メンバーや黒沢美香&ダンサーズのダンサー、ゲストのドラマーなどが参加した。

『lonely woman』の特徴は、ルールの厳格さと即興性の高さ、という相反する二極の共存にある。出演者に課せられたルールは「立ったその場を動いてはいけない」というもの。3名の出演者は横一列に並んで立ち、30分間、即興でトリオ(横軸)として踊る。その場を動かなければ、何をやってもよい(小道具の使用も許されている)。25分が経過すると「ヒト時計」のパフォーマーが登場し、楽器演奏などで「交代」を告げると、次の出演者3名が新たに登場し、交代する出演者とデュエット(縦軸)を踊る。この3名1組による30分を数セット繰り返すのが、『lonely woman』の基本的構造だ。

ここで問われているのは、「作品」の帰属先と「責任」の所在である。ダンス作品は振付家のものなのか、ダンサーの身体も含めて「作品」となるのか? そこで観客に提示される身体は誰に帰属し、誰のために動いているのか? ダンサーの身体は作品に奉仕するのか、作品に回収されない余剰がはみ出る可能性はないのか? それはバグやノイズとして処理されるのか、その予測不可能性すら構成要素として作品に取り込まれるのか? 黒沢は、場所の移動以外は何をやってもよいという自由さや多様性を限りなく許容する一方で、その場でダンサーがやったことのすべてが「黒沢の作品」に回収されてしまうという権力性も発動させる。

それはまた、「振付」の問題の根幹にも関わっている。黒沢は、「振付」がはらむ権力性を、視覚的なフォルムやムーブメントとして可視化する代わりに、「その場を動いてはいけない」という目に見えない強制力として顕在化させるのだ。内容の委任・譲渡と枠組みがはらむ権力性、オープンな肯定性と拘束性がせめぎ合う臨界点として「ダンス作品」を逆照射する『lonely woman』は、「ダンス作品」の上演が構造的にはらむ力学をメタ的に抽出している。それはまた、作品のフレームを強固に保ちつつ、「そこで流れる時間」の成否(停滞なのか活性化なのか)の「責任」

をダンサー自身に明け渡している。ダンサーは、即興の歓びや自由とともに、その「責任」を背負って孤独に立つ。だから『lonely woman』は苛烈なまでに過酷な作品だ。

本公演では、3名×4組の計12人と、「ヒト時計」の2人が出演した。実見して感じたのは、それぞれの組によって場の雰囲気や時間の流れ方がガラリと変化したことだ。横に並んだ3名が均質性を保ちながら続く時間もあれば、互いに異物のように主張する3名が不思議な調和を発する一瞬もある。時間の重みに耐えきれなくなった体が、吹っ切れたように声や音を発して突破口を開こうとする瞬間もあれば、次第に醸成されていく粘着質な空気が一気に沸点へと立ち上がって肌がゾクリと反応する瞬間もある。とりわけ、最終組の3名(北村成美、文、泰山咲美)のトリオは静かな熱気を放ち、惹きつけられた。

はからずも、黒沢自身が直接立ち会った最後の上演となった本公演。「ダンス」をラディカルに問う姿勢と開拓精神が、参加した若い受講生たちに受け継がれることを願ってやまない。それこそが真の追悼となるだろう。

撮影:岩本順平

2016/10/31(月)(高嶋慈)

プレビュー:7つの船

会期:2016/12/01~2016/12/11

出航場所:[上り]名村造船所跡地奥 船着場/[下り]本町橋船着場[大阪府]

『7つの船』は、昨年11月に実施された梅田哲也によるナイト・クルーズ作品『5つの船(夜行編)』の続編。観客は、指定された2箇所の船着場とルート(大阪湾に近い名村造船所跡地からの上りルート/市内中心部の本町橋船着からの下りルート)を選び、水路からしか見ることができない街の裏側を巡りながら、パフォーマンスとも展覧会とも異なる、日常と非日常が交差する体験をすることになる。参加アーティストは、昨年に引き続き、Hyslomと松井美耶子が乗船するほか、ロンドンを拠点に活動するさわひらき、ベルリン在住の雨宮庸介、辰巳量平らのアーティストが新たに参加する。限定された空間、それも船の上という移動しながらの鑑賞は、観客自身の身体経験をも揺さぶるものになるだろう。

*会期は12/01~12/04、12/09~12/11に分かれる。

2016/10/31(高嶋慈)

プレビュー:VvK Programm 17「フクシマ美術」

会期:2016/12/13~2016/12/25

KUNST ARZT[京都府]

VvK(アーティストキュレーション)の17回目は、岡本光博がキュレーションする「フクシマ美術」。岡本がこれまで企画した「美術ペニス」(2013)、「モノグラム美術」(2014)、「ディズニー美術」(2015)に続く、挑発性とユーモアを合わせ持つグループ展だ。Chim↑Pomをはじめ、出品作家の顔ぶれも興味深い。地中に眠っていた種が津波によって開花した水葵(万葉集では求愛の歌として詠まれた)を象徴的に用いる吉田重信、「呼吸する」大地の上にある私たちの生活を地質学者らの協力を得て突きつける井上明彦、主婦/コレクターという視点から「雑巾」に怒りや願いを込める田中恒子、東日本大震災と原発事故を題材にしたエルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を暗誦しながら彷徨うやなせあんり、放射性廃棄物を詰めた黒い袋(フレコンバッグ)をポップなキャラクターに変容させて「無害化」することで、逆説的に得体の知れない不気味さを増幅させる岡本光博。メディアによる情報の画一化によって単一化された「フクシマ」像という忘却以前の「忘却」に抗して、アートはどのように問題提起できるかが係争点として問われている。加えて、自主規制や検閲とアートの関係も焦点になるだろう。

Chim↑Pom《気合い100連発》2011 ビデオ

copyright by Chim↑Pom

Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production

2016/10/31(高嶋慈)

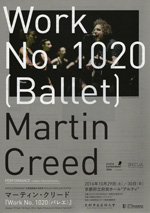

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーティン・クリード『Work No.1020(バレエ)』

会期:2016/10/29~2016/10/30

京都府立府民ホール“アルティ”[京都府]

マーティン・クリードの作品は、日常的な素材を、規格化されたサイズに従って反復的に並べたり積み上げ、時に制作=指示の遂行を第三者に委ねる。また、ターナー賞を受賞した《Work No.227(ライトが点いたり消えたり)》では、展示室の照明が5秒おきに明滅を繰り返すように、クリード作品の特徴は、作者の手の痕跡の抹消、厳密なルールの設定、そこから導かれる反復性やリズムにある。製品の規格から自動的に導かれたルールの設定、そして他律性の徹底は、(近代的作者としての)自律性の問題に行きつくだろう。

クリード自身もバンドを率いて出演する本公演では、5名のダンサーが、クラシックバレエの基本的な5つのポジションを、「ド、レ、ミ、ファ、ソ」というピアノの音階に従って反復する。あるいは、少しずつ歩幅を変えた姿勢で舞台上を歩行する。訓練のように規律化された身体が俎上に載せられると同時に、クリード自身のアドリブのような会話や、ギターを弾きながら歌うポップな楽曲演奏、犬が横切るだけの映像作品、真っ白なスタジオで脱糞する女性の映像作品などが挿入され、ゆるく脱力した雰囲気がかき回す。だが、単純なフレーズの繰り返しや、延々と続く反復は、「終わりがないこと」への苛立ちを微温的に醸成していく。アルゴリズム的に生成するルールへの従属のみがあるのなら、「終わり(完成)」を宣言する主体はどこにいるのか。ここでのクリードは、自ら弾くピアノの音階によってダンサーを機械的に動かし、絶対的な法として振る舞いつつ、自らも舞台上でプレイすることで、「終われないこと」の苛立ちに巻き込まれていく。「終わることは難しい」と彼は客席に語りかけ、「終幕」は引き伸ばされ、「アンコール」の楽曲がダラダラと続く。それは、勃起するも射精には至らず下がっていく男性器の映像が映されることが示唆するように、クライマックスの解放へと至らず焦らされ続ける快楽が、鈍い苦痛へと変わっていくような感覚だ。また、彼の語る言葉や歌詞は、冒頭での「コミュニケーションと意志疎通のズレ」についての語りを自己反復するかのように、舞台袖の「通訳者」によって逐一通訳され、微妙なタイムラグをはらみながら執拗なエコーのように繰り返される。それは、パロディのパロディとして、自らを舞台上で解体していくようなもがきだが、表面上は明るくゴキゲンで、あくまでカラッとドライな表情を見せている。そこが、クリード作品に通底する魅力なのだろう。

2016/10/29(高嶋慈)

中尾美園 個展「Coming Ages」

会期:2016/10/08~2016/10/29

Ns ART PROJECT[大阪府]

中尾美園(みえん)は、京都市立芸術大学大学院保存修復専攻を修了し、歴史的絵画の保存修復に携わりながら、日本画材を用いた自作の発表も行なう作家である。中尾はこれまで、祖母の嫁入り箪笥に残された着物・帯・かんざし、京都市内の水路で拾い集めた落ち葉や植物、漂流物などを、ほぼ実寸大の「模写」「写生」によって精緻に描いてきた。

本個展では、奈良県明日香村のアートプログラムで制作した《和子切》(かずこぎれ)がまず目を引く。「切(きれ)」とは、「布」「裂」とも書き、織物の切れ端や織物そのものを指す。中尾は、村に住む「和子」という名の老婦人の嫁入り箪笥を取材し、着物や末広(扇)、三味線のバチ、へその緒など、大切にしまわれていたモノにまつわる記憶を聞き取った後、模写を行ない、絵巻として桐箱に収めた。確かな技術に支えられた描写力の高さ、「模写」に徹した客観性、図鑑的な整然とした並べ方だが、「お気に入り」「誰々からもらった思い出の品」といった記憶が丁寧な手書き文字で添えられ、繊細な手触りや柔らかさが同居している。

また、《6つの眞智子切(想定模写)》は、同じく明日香村に住む「眞智子」という名の老婦人の桐箪笥に保管されていた2つの品を描いている。天皇家とゆかりの深い橿原神宮で結婚式をあげた際に、神社から譲られた日の丸と、式で使用した末広(扇)である。ただし、国旗(の一部)と扇という同一モチーフは、6つの異なる「未来」を想定して描かれている。正常な保存、水濡れ、破れと素人によるテープ補修、火災による焼け跡、子どもの落書き、そして紛失。最後の「紛失」は、「かつてあった」姿の証左として、小さな「モノクロ写真」で代替されている。「6」という数字は、仏教で説く六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、人道、天道)の世界を絵画化した仏画にちなんでいる。

《6つの眞智子切(想定模写)》が興味深いのは、保存修復という営為の根幹への問いを内在化させている点だ。過去から伝えられたモノが被った破損や劣化の修復作業は、後世に伝え残すという側面を合わせ持っている。だが、未来の時間に私たちは介入できない。複数の「未来」に想定される、不可避的なアクシデント。その時、修復家は、モノが被った傷跡を全て抹消して「現状復帰」し、その痕跡を消し去って見えなくしてしまうのか? あるいは、傷や痛みを修復可能な/除去すべきエラーと見なすのではなく、

物理的身体に刻まれた過去の痕跡を物語る証としてどこまで残すべきなのか? そもそも、紙や布を扱う修復技術や道具は廃れずに伝承されているのか? 中尾の作品は、スキャンによるデジタルデータ化や3Dデータ保存といった時代の流れに対し、一見逆行するかのような「手描きの模写」だが、記憶とモノ、保存修復という自身の仕事、ひいては過去の想起という営みそのものへの倫理的かつ本質的な問いを重層的にはらんでいる。

また、中尾が主に扱う対象が、歴史的価値を公に認められた「文化財」ではなく、大文字の歴史でない私的な記憶であり、とりわけ女性の人生と密接に関連した着物や装飾品であることにも注目したい。そこには、精密な描写の美しさに加えて、同性として彼女たちの人生や記憶に手触りを持って寄り添おうとする、柔らかで繊細な眼差しが感じられる。

左:中尾美園《和子切》 紙本着色 2016 右:中尾美園《6つの眞智子切(想定模写)》 紙本着色 2016

© Ns ART PROJECT 2016

2016/10/29(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)