artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

プレビュー:山下残『悪霊への道』

会期:2017/02/03~2017/02/05

アトリエ劇研[京都府]

コンテンポラリー・ダンサー、振付家の山下残と、バリ島という異色の組み合わせ。「あえてバリ島に縁が薄そうな振付家への委嘱作品。韓国のAsia Culture Center、Asian Arts Theatre(国立アジア文化殿堂 芸術劇場)とインドネシアのダンスキュレーター、ヘリー・ミナルティによるオリエンタリズム再考プロジェクト」とチラシには紹介されている。山下は、なじみのないバリ島に単身赴き、バリダンスを習いに行くも完全に観光客扱いされてしまう。伝統芸能が観光資源であり、植民地時代の支配を和らげる武器ともなったバリ島において、「コンテンポラリー・ダンサー」と名乗れば、伝統を侵しにきた「現代の悪霊」と見なされ、呪いをかけられる。だが、バリ島では良い霊も悪い霊も等しく祀ることで世界のバランスを保つという話を現地で聞いた山下は、「この島で自分の存在を認めてもらうには悪霊になるしかない」という逆説的な戦略を採ることを決めたというのが、本作の経緯だ。

山下には、異文化交流をテーマにした舞台作品への出演がこれまでにもある。KYOTO EXPERIMENT 2010で上演された『About Khon』では、タイの伝統舞踊「コーン」の踊り手のピチェ・クランチェンと「対話形式」のパフォーマンスを行ない、伝統と現代、アジアと日本といった文脈の差異、歴史的厚みに支えられた身体と技術的熟達を放棄した身体、といったトピックについて示唆的な対話を行なった。本作においても、「観光資源」としての「伝統文化」、異文化への眼差しがはらむエキゾティシズムの構造、「歴史」との切断の上に成立してきたコンテンポラリー・ダンスと伝統・歴史との(再)接続など、多角的な問題に対して、山下ならではのラディカルさとユーモアでもって、どう切り込むのだろうかと期待される。

2016/12/21(水)(高嶋慈)

前谷開「Drama researchと自撮りの技術」

会期:2016/12/14~2016/12/20

Division[京都府]

写真家・前谷開の本個展は、先立って上演された舞台作品に前谷自身が写真家として出演し、舞台上で同時進行的に「撮影」した写真を展示するというものだ。この舞台作品『家族写真』は、演出家・振付家と写真家が協働して制作する企画『わたしは、春になったら写真と劇場の未来のために山に登ることにした』のひとつとして、2016年8月に上演された(この上演の詳細は、以下のレビューをご覧いただきたい)。

『家族写真』は、舞台中央に置かれた簡易テーブルの周囲に、男女の出演者6名が集い、「父親」役が自分の死と生命保険について語ったり、激しい動きのソロやデュオが展開される作品だった。そこで描かれる「家族」「家庭」は、テーブルが象徴する一家団欒の温かい光景とは裏腹に、不協和音や痙攣的身体に満ちた不穏なものだった。前谷はこの「家族」の一員を演じつつ、時折、舞台の端に身を引いては三脚に据えたカメラを操作し、三脚を移動させ、内部と外部、見られる客体と見る視線を行き来しながら撮影を行なっていたが、上演時にはそれらのイメージ自体を見ることはできなかった。

本展で展示された「上演時に撮影された写真」は、奇妙な印象を与える。「自撮り」と題されているように、それらはすべて、ダンサーたちが激しく交差する舞台上でただ一人、静止してこちらを見つめる前谷自身の「セルフ・ポートレイト」なのだ。前谷は、自分が写らない舞台上の光景を「外から」撮影していたのではなく、レリーズ(カメラのシャッターボタンに取り付けるケーブルで、遠隔でシャッターを切るための道具)を舞台上で操作し、密かに「自撮り」を行なっていたのである。これらの写真を眺めていると、舞台の鑑賞時と見え方の印象が反転する。生の舞台の鑑賞時、私の眼は動いているダンサーに注がれ、前谷の地味な動作は後景に退きがちだった。一方、写真では、ダンサーの激しい動きはブレやボケとなって曖昧に希薄化し、フレームアウトして「意味の中心」から退くのに対して、こちらを見つめ返す前谷の存在が突出して前景化し、「異物」として見えてくる。

加えてここでは、舞台のフレームと写真撮影のフレームという、視線のレイヤーの二重化が起きている。自撮りという身体的行為の介在によって、舞台のフレームの正面性が撹乱され、解体され、瞬間的な凍結がいくつもの切断面に切り分けていく。連続した時間の流れはコレオグラフィの構成という必然性から切り離され、「シャッターの遠隔操作による自撮りのタイミング」という別の必然へと転送される。

この転送の結果として切り取られたイメージでは、作為と偶然、静止した一瞥と運動の軌跡の揺らぎが一つの画面内に奇妙に同居する。そこでは、「予め厳密に振付られた動き」がむしろ予測不可能なブレやノイズのように現われ、「振付られた身体の運動」というフィクションが曖昧なブレによって意味を解消させられていく一方で、その合間を縫って遂行された「撮影(自撮り)」が、強い作為性をまとって屹立し、写真という別のフィクションの機制を浮かび上がらせる。前谷は、舞台という「一方的な視線に晒される場」に自らも立ちながら、しかし同時にこちらを「見つめ返す」ことで眼差しの主体性を取り戻そうとする。そのとき、写真の中の前谷の眼差しを受け止め、(疑似的に)視線を交わす観客は、フレームの解除と再設定、眼差しの主体性の回復という企てに立ち会う目撃者として、共犯関係に巻き込まれるのだ。

関連レビュー

2016/12/20(火)(高嶋慈)

宮田彩加「裏腹のいと」

会期:2016/12/10~2016/12/25

Gallery PARC[京都府]

宮田彩加は、大学で染織を専攻し、手やミシンによる刺繍をベースにした作品制作を行なっている。手塚愛子、伊藤存、青山悟、竹村京、秋山さやか、清川あさみなど、刺繍という技法を用いる現代美術作家は珍しくないが、宮田が注目するのは「コンピューターミシン」の特性を逆手に取った表現だ。コンピューターミシンでは、専用ソフトで作成した刺繍図案データを読み込ませ、糸の色や密度、ステッチの種類などを指定すると、コンピューター制御されたミシンが自動的に図案を刺繍してくれる。この入力→出力のスムーズな回路に対して、宮田は意図的なバグ(画像データ上の空白)を介入させることで、予想外の糸の振る舞いを出現させている。「WARP」シリーズでは、野菜や果物のイメージを緻密に紡いでいた糸が、不自然な段差や縫い目の飛んだ空白といった「エラー」を生み出し、バーコード状に露出した糸のグラデーションの美しさを見せるとともに、突然変異を起こしたかのような変容のイメージを生み出す。こうした生物学的な関心は、ダーウィンの進化論を支持したドイツの博物学者エルンスト・ヘッケルが描いた、放散虫や珪藻類、植物などの精緻な生物画をモチーフにした作品例からもうかがわれる。宮田は、コンピューターミシン/生物学的図像という制作手段/モチーフを組み合わせることで、「プログラム制御とバグの介入」を「有機的生命体の創造的進化」へと読み替える。それは、バグやエラーの意図的な侵入によって、完全に制御されたシステムの完結性や管理の徹底性に対して亀裂を入れる抗議的振る舞いであると同時に、予定調和を外れた分岐的な可能性を肯定する態度である。

また、新作「MRI SM20110908」のシリーズは、自身の脳のMRI画像を元にした刺繍作品。糸の密度を分厚くすることで、布という支持体を無くし、多層的な糸の絡まり合いだけで構築されている。肉眼視できない身体の断面、しかも厚みを持たないはずの画像データが、糸という物質に置換され、さらに刺繍の特性のひとつである「裏」面(と「表」面との落差)も見ることができる。「制御されたプログラムとバグの侵入」という今日の社会状況へ敷衍できる批評性に加え、画像データと物質、イメージと認識、手工芸と機械生産、「裏」面の存在を忘却した絵画への批評という支持体をめぐる問題など、さまざまな示唆をはらんだ展示だった。

2016/12/17(土)(高嶋慈)

後藤靖香展「必死のパッチ」

会期:2016/12/16~2017/01/21

京都精華大学ギャラリーフロール[京都府]

後藤靖香は、祖父や大叔父など親族の戦争体験を基に、劇画を思わせるマンガ的な筆致で絵画化した作品で知られる。コマ割り、フキダシ、集中線や記号化された擬音といったマンガの表現文法はないものの、大胆にデフォルメされたパースや構図で、目鼻立ちの特徴を強調した人物を躍動感に満ちた線で描く後藤の作品は、マンガとの親近性を強く感じさせる。親族の出征体験を「戦地の若者群像」として絵画化した初期の作品群は、「アメリカの軍事的庇護の下で経済的に繁栄した戦後日本が、戦争の記憶(とりわけ加害の記憶)を忘却しつつ、サブカルチャーのオタク的欲望の中で戦争イメージを肥大させてきた」という図式の範疇に連なるものではあった。

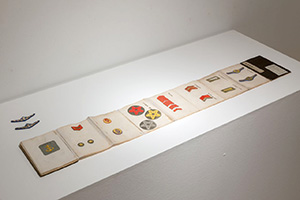

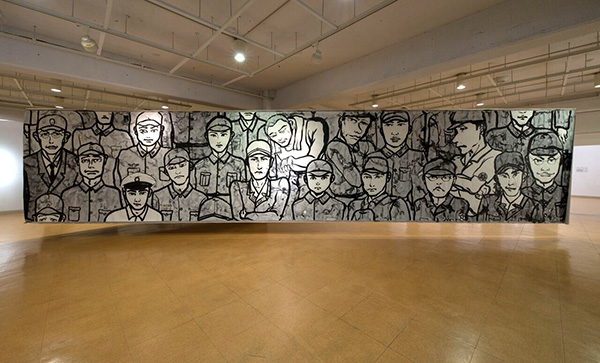

一方、近年の後藤は、展示場所の歴史や記憶に関するリサーチをベースに制作を行なっている。大阪の元造船所とかつてそこで働いていた設計技師たち、東京の第一生命ビルと戦時中の暗号解読作業、広島の被爆建築として現存する元銀行と植字工育成施設としての前史などが主題化されてきた。「ここではないどこか」の/どこにもない架空の戦場という閉鎖空間の中の若者たちの群像劇から、固有の場所や建築が内包する「近代史」「近代産業と戦争」といったフィールドへの拡張がなされてきたと言える。本個展では、祖父の軍服の徽章(所属や階級を表わすバッジ)が、京都の西陣織でつくられていたことに着目した新作《必死のパッチ》が発表された。徽章を掌にのせてこちらに差し出す職人風の男性を中央に、「陸軍航空士官学校」「陸軍少年飛行兵」「海軍主計」「軍属胸章」などそれぞれの所属や階級を示す徽章を身に付けた十数名の男たちが集合する、架空の記念写真のような大画面だ(個性豊かな表情に加え、制服も描き分けられている)。西陣織物館に保管されていた、実物の西陣織の徽章の見本帳も合わせて展示されており、興味深い。戦時下で物資統制が強まるなか、高価な着物や帯は贅沢品として禁止され、織機などの機械も売却や供出で約60%が廃止されたという。一方、太平洋戦争末期の昭和19年、軍部は徽章を金属の代わりに西陣織で代替生産することを決定し、大量発注した。織物業者たちは戦争で途絶えかけた技術の継承に活路を見出したという。戦争と産業振興の皮肉な関係が、伝統工芸にまで及んだことを示すエピソードだ。

ここで、後藤の絵画作品における「マンガ的」な描画スタイルが孕む問題圏の射程について触れたい。祖父や大叔父の出征体験を基に絵画化した初期作品を初めて見たとき、私はマンガ『はだしのゲン』を直感的に連想した。後藤作品は、「戦争=男性の物語」を、戦争画=リアリズム絵画の代わりに、戦後に大いに発達した「マンガ(青年・少年向けの劇画)」というメディアの描法を用いて絵画化している。つまりそれは、自身が直接体験していない他者の記憶を、「マンガ(劇画)」という共有された表象のコードを介して視覚化することで、どのように伝達・共有できるのか、という記憶の語り方や共有の問題に関わっている。後藤の作品が呼び起こすのは、「戦争の記憶」そのものではなく、「戦争の記憶をマンガなどサブカルチャーの表象を通して受容した」という媒介された経験の記憶なのである。

また、マンガがジェンダーと密接に関係するメディアであることも無視できない。後藤作品の特徴のひとつは画面の巨大さにあるが(《必死のパッチ》の横幅は10mを超える)、劇画風の描画に加えて、記念碑的なサイズに拡大して描くことで、絵画的なスケールが持つ視覚的快楽を提示するとともに、戦争=「男性」の物語が孕むマッチョさを強調していると言えるだろう。そこには、困難な状況下で生きる男性たちへの理想像の投影とともに、現代に生きる女性作家としての後藤の批評的な眼差しがある。

参考資料 西陣織で作られた軍服の徽章(所蔵:一般財団法人 西陣織物館)

撮影:表恒匡

後藤靖香《必死のパッチ》展示風景

撮影:表恒匡

2016/12/17(土)(高嶋慈)

VvK Programm 17「フクシマ美術」

会期:2016/12/13~2016/12/25

KUNST ARZT[京都府]

VvK(アーティストキュレーション)の17回目は、KUNST ARZTを主宰する岡本光博がキュレーションした「フクシマ美術」。岡本がこれまで企画した「美術ペニス」(2013)、「モノグラム美術」(2014)、「ディズニー美術」(2015)に続き、自主規制や検閲とアートの問題も内包した、問題提起的なグループ展だ。

出品作品は、「フクシマ」を直接的に主題化したものと、直接的なメッセージ性を超えた射程を持つものとに二分される。前者に属すのが、瓦礫になった被災地の若者と円陣を組んで気合いを上げるChim↑Pom《気合い100連発》と、岡本光博と井上明彦の作品だ。岡本は、放射性汚染土を詰めた黒い袋(フレコンバッグ)に目玉と足を付けてキャラクター化し、「漏れ」を掛け合わせて「モレシャン」と命名。ポップにかわいく変容させて「無害化」することで、逆説的に得体の知れない不気味さを増幅させるとともに、「土地の精霊」を思わせる彼らが打ち棄てられた風景を可視化させる。また、井上は、会津磐梯山や猪苗代湖など福島県の地形を模型化し、汚染土壌の仮置場用の遮水シートでその上を覆った。観客は、靴を脱いでその上を歩くことで、土地の起伏とともに、「何かが隠されている」違和感を足裏への抵抗として感じることになる。

奥:岡本光博《r#249 モレシャンズ-福島県富岡町-2015年10月21日》2015 ターポリンにインクジェット

手前:岡本光博《r#254 コモレ(こどもモレシャン)》2016 黒フレコンバッグ(放射能汚染土廃棄袋)、目玉、マネキン

一方、「フクシマ」の直接的な主題化を超えて、「境界線」や、鎮魂と想起の営みについてそれぞれ言及していて秀逸だったのが、やなせあんりと吉田重信。やなせの《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》は、2015年夏、国会周辺のデモに集った群衆の足元の道路に、「チョークで線を引く」パフォーマンスの記録映像である。問い質す警察官、「こちら側を歩けってこと?」と聞き返す人、「コンタクトレンズを落としたのか」と心配する人。「線を引く」というシンプルな行為が、周囲のさまざまな反応を引き起こし、撹拌しながら、デモという一時的な共同体をいつの間にか二つに分断してしまう。その行為は、擬似的に一体化した群衆の内部に主張や立場などのさまざまな差異が潜在することを露わにするとともに、地震による亀裂という物理的な線、「原発20km圏内」や警察の規制線といった人工的な境界の恣意性、さらに当事者/非当事者の線引き、分断や排除の構造の可視化など、「線(境界線)」が孕む意味の多重性を提示していた。

やなせあんり《線を引く(複雑かつ曖昧な世界と出会うための実践)》

また、福島県いわき市在住の吉田重信が震災後に取り組む《水葵プロジェクト2016》も紹介された。「水葵」は、湿地の干拓によって姿を消した準絶滅危惧種だが、津波の被害を受けた海岸沿いの水田跡などに自然に群生している姿が発見された。地表がえぐられ、古い地層に眠っていた種子が自然に発芽・開花したものだという。吉田は水葵の花の写真の展示とともに、採取した種子を鉛でくるんで配布し、共に育てていく協力者を募る取り組みを行なった。毎年夏に青紫の花を咲かせる水葵は、一年草のため、種を採取して再び撒かなければ次の年に引き継げない。花の開花と種の採取という、一年毎に繰り返すサイクルや回帰性は、鎮魂の営みであると同時に、想起の営みや記憶の継承それ自体の謂いとしても象徴的だ。元の場所から人の手によって運ばれ、故郷の喪失と移動を繰り返しながら受け継がれていくこと。種の遺伝情報を受け継ぎながらも発芽・開花の度に異なる形態的現われを持つこと。それは、想起の営みが、場所・時間の断絶によって駆動すること、過去の完全な復元ではなく変容を孕むことを、自然の無慈悲なまでの残酷な美しさとともに象徴的に示していた。

吉田重信《水葵プロジェクト2016》

2016/12/17(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)