artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

あの時みんな熱かった!アンフォルメルと日本の美術

会期:2016/07/29~2016/09/11

京都国立近代美術館[京都府]

1950年代初頭、欧米で同時多発的に登場した熱く激しい抽象表現美術に対して、「アンフォルメル」(未定形なるもの)と名付けたフランス人美術評論家、ミシェル・タピエ。この動向は、展覧会やタピエの評論の翻訳を通じて50年代後半に日本に紹介され、特に56年に開催された「世界・今日の美術展」は大反響を呼び、「アンフォルメル旋風」を引き起こした。57年にはタピエが来日し、「世界・現代芸術展」を企画。デュビュッフェ、デ・クーニング、フォートリエ、フォンタナ、マチュー、ポロックなど自身が推す欧米作家に加えて、吉原治良、白髪一雄、嶋本昭三、田中敦子ら具体美術協会の作家や勅使河原蒼風、福島秀子、今井俊満、堂本尚郎といった日本人作家を組み入れて展示した。美術ジャーナリズム上では58年に終息する「旋風」だが、本展は、その影響力の射程を60年代前半まで広げ、約100点の作品を通して考察している。

本展の構成は、タピエが推した欧米作家12人の作品を展示した第1章と、「身体・アクション」「原始・生命」「反復・集合」「マチエール・物質」といったキーワードから日本での受容と展開を考察する第2~5章からなる。本展のポイントは、1)油彩画だけでなく、日本画、染織、陶芸、生け花といったジャンル横断的な影響の検証、2)爆発的な流行を受け入れた下地として、各キーワード毎に、「前衛書道との親和性」、「岡本太郎による縄文土器の『発見』(1951)や『メキシコ美術展』(東京国立博物館、1955)の反響に見られる、原始的な生命力への希求」、「日本画の画面構造の非中心性や平板な空間」、「物質の素材感に対する日本人独自の感受性」を挙げ、複数の要因を指摘している点である。

ここで問題提起をしているのは、2)の指摘である。タピエの言説と展覧会企画によって強力に推進された「アンフォルメル」が、「熱い」抽象表現をめぐる戦後の美術の主導権争いであった以上、ここには、「(欧米発信・主導の)国際的な美術動向の受容とローカリティ」という問題が横たわっている。確かに、森田子龍や井上有一らの前衛書家と、戦後の抽象絵画の方向性を模索する美術家との交流は、50年代初頭からあった。また、本展の展示の見どころの一つに、16mの長さに及ぶ篠原有司男の《ボクシング・ペインティング》と前衛書道の並置がある。墨を全身全霊で叩きつけた篠原の作品と並置されることで、前衛書道における生々しい身体性やエネルギーの過剰さが浮上し、紙面からはみ出した太い線は、漢字としての意味を失って抽象化へと接近している。しかし、ここで注意したいのは、「書道」も、「縄文土器やメキシコ美術」も、「日本画」も、還元すれば「非西欧、前近代」のモメントへと折り返されるということだ。それは対内的には、「起源」を反復するトートロジーであり、「伝統や土着の文化との親和性・連続性」を担保することで受容を推進する一方、対外的にはエキゾティシズムを発動させ、商品として差異化する記号として働くだろう。美術の国際的な基準への参入に際して、対内的にも対外的にも、ローカリティが価値づけを保証するものとして積極的に召喚される、という構造的な問題がここに露呈している。

また、第5章「マチエール・物質」も複数の問題をはらむ。この最終章では、アンフォルメルの影響力の射程を「旋風」終了の58年を区切りとして切断するのではなく、60年代前半まで射程圏に収め、絵具の物質性を強調したスタイルから、石、砂、麻袋、木片、陶片、アスファルトなどの「物質」を貼り込んだ絵画を紹介している。さらに、57年結成の「九州派」や荒川修作、工藤哲巳、高松次郎など、「読売アンデパンダン展」を中心に展開した「反芸術」も連続性のうちに捉えている。ここでの疑問は3点挙げられる。1)「農耕民族としての土との親和性や、素材感への感受性」をアンフォルメル受容の一要因と見なす姿勢に対する疑問。「超時代的な民族性」といったものが、はたして自明な存在としてあるのか? 2)素材が喚起する、脱ニュートラルな意味性。例えば、九州派がよく用いた「アスファルト」や「麻袋」という素材は、単に物質性の強調という審美的な側面を超え、近代化・工業化と労働、さらには炭鉱と労働争議、左翼的な政治性といった同時代の社会性への示唆を含む。こうした素材の使用は、その触覚性と脱ニュートラルな意味性において、「視覚性だけで完結する」とするモダニズム美学への批評として考えられるべきではないか。3)「絵具の物質性の強調」から「生の物質そのものの露呈」がはらむ射程の範囲について。この最終章では、絡まり合った紐を貼り付け、画面を黒い円形に塗った高松次郎の《点(No.16)》(1961-62)も含むことから、概念芸術への射程も示唆されている。では、高松を経由して、行きつく先は「もの派」まで射程圏を広げることはできるのか? この問いへの答えは提示されないまま宙吊りに終わっていた点が惜しまれる。

2016/09/03(土)(高嶋慈)

『日輪の翼』大阪公演

会期:2016/09/02~2016/09/04

名村造船所大阪工場跡地(クリエイティブセンター大阪)[大阪府]

台湾製の移動舞台車(ステージトレーラー)を舞台装置に用い、かつての造船所の広大な敷地で上演された野外劇。演出・美術を手がけたやなぎみわは、中上健次の小説『日輪の翼』をメインに複数の小説からの引用を織り交ぜ、妖しくも美しい世界へと観客を引き込んだ。『日輪の翼』では、「オバ」と呼ばれる老婆5人(原作では7人)が、〈路地〉(中上作品で、故郷熊野の被差別部落を指す言葉)の立ち退きを迫られ、同じく〈路地〉出身の若者たちが運転する冷凍トレーラーに乗って、日本各地の聖地を巡る旅に出る。伊勢、一宮、諏訪、瀬田、恐山、そして皇居のある東京へ。行く先々で御詠歌を唱える老婆たちの巡礼と、女を漁り、性の享楽にふける若者たち。夜の高速道路を走るトレーラーは鋼鉄の男性器であり、路上に停止すれば子宮となって包み込む。両義性をもつトレーラーとともに、老いと若さ、男と女、聖と俗が交差する道中の物語に、中上の別の2作品から引用したシーンが交錯して舞台は進行する。『紀伊物語』の中の「聖餐」で描かれる凄絶な兄妹相姦と、『千年の愉楽』に登場する、〈路地〉出身でブエノスアイレスのダンスホールで歌手になった「オリエントの康」のエピソードである。

また、移動舞台車とは、トレーラーの荷台を舞台として使用するステージカーで、発祥元の台湾では歌謡ショーやカラオケ、寺の祭りや選挙運動のために使われている。この台湾製トレーラーを現地で見たやなぎは、自らデザインして台湾の工場へ発注し、日本へ輸入し、これまでヨコハマトリエンナーレ2014やPARASOPHIA : 京都国際現代芸術祭(2015)で展示してきた。本公演では、初めは四角い箱であったトレーラーが、舞台の進行とともに大輪の花が開くように開帳し、内部に描かれた夏芙蓉の巨大な花が、明滅する電飾に照らされて妖しく輝き出す。

そこで繰り広げられるやなぎの『日輪の翼』は、全編にわたってさまざまな音曲で綴られる音楽劇である(音楽監督を務めたのは巻上公一)。江戸浄瑠璃新内節の語り手でもある重森三果が、三味線を弾きながら唄う〈路地〉の昔語りや道中は、深い余韻を残す。穏やかなギターの弾き語り。老婆たちの唱和する御詠歌。白スーツの「オリエントの康」の華やかなショー。「死のう団」を率いる青年が放つ、デスメタル調のシャウト。ディストーションのかかったエレキギターの引き裂くような調べ。さらにダンサーが加わり、ポールダンスや、ロープにぶら下がってサーカスの曲芸のような空中パフォーマンスを見せる。終盤のクライマックスでは、朝鮮半島の打楽器(チャング)のリズムに乗せて舞い踊る一団も登場する。また、開演前と休憩中に客をノせたり舞台に上げて「客いじり」をする出演者たちは、大衆演劇とそれを担う「旅役者」を示唆する。

『日輪の翼』大阪公演

撮影:仲川あい

ここで、舞台装置に移動舞台車が用いられた必然性が明らかとなる。それは、原作で老婆たちを運ぶ冷凍トレーラーに準拠するだけではない。ここには、〈路地〉を追われて流浪する老婆たちの祖先である「流浪の芸能民」の系譜が、国境も時代も超えてさまざまに流れ込んでいるのだ。仮設性、移動性、ノマド性をもつ移動舞台車に集う歌い手たち、サーカスや旅芸人の一団。彼らが歌い上げるのは、生(性)を寿ぐ祝祭の音楽と、死者を鎮める歌の力である。移動舞台車の行くところ、どこでも聖と俗、生と死の境界が混濁した祝祭的な場が花開く。

妖しい大輪の花のように開いたトレーラーは、最後には清濁すべてを飲み込みながら閉じていく。その時、外装に描かれた「蛇」と「鳥の翼」が、入れ替わるように姿を現わす。劇中で「蛇」は、忌み嫌われ地べたをはいずる〈路地〉の者に例えられる。一方、空を飛ぶ翼をもつ「鳥」は、自由や解放の象徴であるとともに、死者の魂を運ぶ存在として言及される。かつて女工として売られた身の上を語る老婆たちに対して、若者の1人は「織姫」「天女」であると言い、「マリア様」として天上の至高の存在に等しいと言う。これは、「卑しいもんが尊い/尊いもんが卑しい」という劇中で繰り返し語られる台詞とも対応し、賤/貴、聖/俗、生/死の両極が、陰陽のように反転してつながり合った円環構造を出現させる。

こうした「円や回転運動、循環」のイメージは、本作でたびたび登場する。老婆たちは輪になって踊り、ダンサーはポールやロープを軸にして回転し、トレーラーは最後にぐるりと円を描いて走り去る。老婆たちが冒頭で披露した鳥の鳴きマネは、終盤、音だけとなって頭上から降りそそぎ、死(あるいは転生)を暗示するが、老婆たちが消え失せてもトレーラーの旅は続き、暮れた空の下をエンジン音とともに遠ざかっていく。その光景は舞台でありながら、現実の工場跡地のがらんとした敷地とその先に伸びる道とつながり、虚実が渾然一体となった、野外劇ならではの終幕だった。

また、本作には、やなぎがこれまで発表した美術作品との共通項も見出すことができる。《My Grandmothers》の中の空想の老婆たち。本作に登場する「4つの乳房」を持つ「ララ」は、《Windswept Women》で巨大な乳房を見せて大地に立つ老婆像を思い起こさせ、歌い踊りながら流浪する老婆の一団は、テントをかぶった女性たちが放浪する映像作品《The Old Girl's Troupe》を想起させる。

そうした過去作からの糸を引きながら、中上の原作を元に、複数の文化圏における流浪の芸能民の系譜を織り交ぜ、移動舞台車という必然的な舞台装置において、祝祭と鎮魂、悲哀と歓喜、性の愉悦と宗教的なエクスタシーが、電飾に彩られた大輪の花とともに夜空に噴き出すような公演だった。

2016/09/02(金)(高嶋慈)

プレビュー:KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN

会期:2016/10/22~2016/11/13

ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立府民ホール“アルティ”、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、ほか[京都府]

7回目を迎えるKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭。今年は変則的に春と秋に2回開催される。公式プログラムでは、12人/組のアーティストによる計15の公演や展示を予定。身体性を重視した作品が多くラインナップされた「2016 SPRING」に対し、「2016 AUTUMN」では、演劇作品や、「言語」「境界」といった世界を規定する枠組みについて考察する作品が多く登場する。

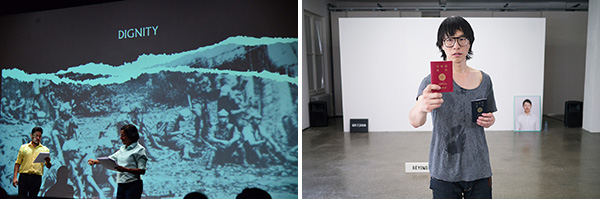

とりわけ、歴史を語る言葉、国境、国籍、民族とアイデンティティについて問い直す作品がいくつもラインナップされている。世界的な難民問題、アメリカ大統領選挙戦、4年後に控えた東京オリンピック、ナショナル・アイデンティティの高揚と排斥意識、憲法改正への動きといった社会情勢に対して、言語の明晰さと肉体の強度をもって対峙しようという姿勢が感じられる。例えば、マレーシアを拠点とするマーク・テは、マレーシア独立をめぐる政治的危機の中で行なわれた和平交渉「バリン会談」とマラヤ共産党の排除の過程を取り上げ、実際の会談記録やニュース映像を用いたドキュメンタリー演劇『Baling(バリン)』を上演する。アクティヴィストでもある俳優たちが、個々の信条や思想的背景を背負ったまま演じることで、公に語られずにきた歴史の回復にとどまらず、歴史への複眼的な思考を伴う上演になるだろう。また、ウィーン在住の日本人アーティスト 松根充和は、イスラエルの空港で実際に起きた事件を元にした『踊れ、入国したければ!』という挑発的なパフォーマンス作品を上演予定。アメリカ国籍のダンサーが、ムスリム系の名前であることを理由に入国審査で止められ、ダンサーであることの証明としてその場で踊ることを強要されたという事件だ。また、松根が企画する展覧会「世界の向こう側へ」も同会場内で開催。半刈りの頭でハンガリーを訪ねた榎忠、国籍やセクシュアリティといった主題に向き合うミヤギフトシ、トルコとシリアの国境線のフェンスを切り取り、ハンモックを吊るして横たわるパフォーマンスを強行したムラット・ゴックなど、国内外の作家8名が参加する。さらに、現代演劇の演出家とタッグを組んで歌舞伎を上演する木ノ下歌舞伎は、忠義の物語として知られる『勧進帳』を、現代における境界の物語として読み直す。

左:マーク・テ『Baling(バリン)』

Photo by June Tan

右:松根充和『踊れ、入国したければ!』

© Michikazu Matsune

また、第60回岸田國士戯曲賞を受賞したタニノクロウが率いる庭劇団ペニノ、内面の「告白」をキーワードにした映像インスタレーションを発表する小泉明郎、そして「沈黙劇」を確立した太田省吾の代表作『水の駅』が、インド最注目の演出家、シャンカル・ヴェンカテーシュワランによって演出される。一切のセリフを排し、舞台上に設けられた水飲み場にさまざまな人々が訪れては去っていくというシンプルな設定だが、多民族、多言語国家のインド全土から集められた俳優によって演じられることで、太田演劇の新たな面が切り開かれるのではと期待される。

この他に、池田亮司の2000年以降のコンサート作品を一挙に上映するプログラム『Ryoji Ikeda: concert pieces』、マーティン・クリードが初めて振付を手がけたダンス作品『Work No. 1020(バレエ)』が上演。また公演とは別に、池田は屋外サイトスペシフィックインスタレーションをロームシアター京都の中庭のローム・スクエアで展開し、クリードは京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで個展を開催する。さらに、展示企画として、デザイナーと建築家を中心としたリサーチプロジェクトresearchlightが再び参加。「2016 SPRING」では、「街のインフラ」を原寸大の木製構造物として公共空間に配置したが、今回は、「対話」をテーマとした展示を試みる。

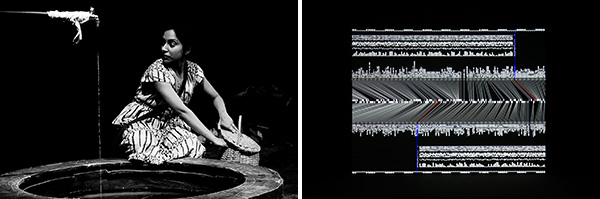

左:シャンカル・ヴェンカテーシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス『水の駅』

Photo by Shoeb Mashadi

右:池田亮司『datamatics [prototype-ver.2.0]』(2006-)

Photo by Ryuichi Maruo © Ryoji Ikeda

Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

そして、KYOTO EXPERIMENTが継続的に紹介してきた南米からは、フェデリコ・レオンの演劇作品『Las Ideas(アイディア)』とルイス・ガレーのダンス作品『El lugar imposible(不可能な場所)』が上演される。両者はともに2度目の登場であり、彼らの次なる試みが見られるのも、国際共同製作やネットワークづくりを継続的に行なってきた同芸術祭の醍醐味のひとつである。また、元 快快(ファイファイ)の演出家として知られる篠田千明は、「2016 SPRING」で上演された、チリにおけるポスト植民地主義の問題を扱った『動物園』を翻案し、新演出で発表する。いずれも見逃せないプログラムばかりであり、今秋の開催が非常に楽しみだ。

公式サイト:http://kyoto-ex.jp/

2016/08/29(高嶋慈)

プレビュー:スネーク・ダンス

会期:2016/10/03

京都コンサートホール[京都府]

ベルギー人監督マニュ・リッシュのドキュメンタリー映画「スネーク・ダンス」の上映と、同映画で音楽を担当した日本人ピアニスト菅野潤のリサイタルで構成される公演。「スネーク・ダンス」は、原子爆弾の起源から3.11後の日本へと至る、アフリカ、北米、アジアの3つの大陸をつなぐ物語である。原子爆弾は、当時ベルギーの植民地であったコンゴで採掘されたウランから生まれ、ニューメキシコ州ロス・アラモスで科学者たちによって製造され、日本で試された。

この映画では、隠れた案内人としてドイツの美術史家・思想家のアビ・ヴァールブルクが参照され、音楽は菅野潤が演奏するベートーヴェンとショパンのピアノ曲が流れる。これらの曲は、広島に原子爆弾が投下される少し前に、開発に携わった物理学者のオットー・フリッシュがロス・アラモスで弾いた曲でもある。異なる時代と場所をつなぐ楽曲は、映画の上映後に続くリサイタルでどのように響くのだろうか。

2016/08/29(高嶋慈)

プレビュー:チャンネル7 髙橋耕平──街の仮縫い、個と歩み

会期:2016/10/15~2016/11/20

兵庫県立美術館[兵庫県]

注目の若手作家を紹介する “チャンネル”7回目は、主に映像作品を手がける髙橋耕平。初期作品では、同じ映像を鏡像のように左右反転させた映像と対で並置する、録画した自身の映像と「対話」する自己分裂的な状況をつくり出すなど、映像における同一性を撹乱させる試みを行なってきた。このように、身体性を介入させつつ、「複製(イメージの複製、行為の複製)」「反復とズレ」「同一性と差異」といった映像の構造に自己言及的な作品群から、近年の髙橋は、具体的な人物や場所に取材したドキュメンタリー的な制作方法へとシフトしている。

とりわけ、「編集」に対する意識の先鋭化において秀逸なのが、《となえたてまつる》(2015)。この映像作品は、三重県伊賀市島ヶ原にある観菩提寺に伝わる御詠歌を、本尊の秘仏が御開帳される33年ごとに継承する村人たちを取材したものである。前回(33年前)と前々回(66年前)の御開帳を経験した老婦人たちの語る思い出話は、しかし、無音のショットの挿入によって繰り返し中断させられる。音声的な空白として映される、歌の継承稽古の風景。私たちは、老婦人たちの思い出話に耳を傾け、かつての継承時に起きた出来事の記憶を共有する時間を過ごしたのちに、ラストで初めて御詠歌を「音声」的に経験する。こうした反復と分断によって「編集」の作為性を顕在化させた本作は、33年ごとに繰り返される御詠歌の継承を構造的に身に帯びるとともに、忘却と想起を繰り返す記憶のメカニズムや、世代から世代へと記憶が口承伝達される共同体の存続のありようを追体験させるものでもある。

一方、本展「街の仮縫い、個と歩み」では、21年前の阪神・淡路大震災以降の、都市の経験や記憶をテーマにした映像や写真作品が発表される予定。同じ街に暮らす人々が、個々に異なる身体や認識で、街を違ったふうに経験し、記憶を更新させていくさまを、「それぞれの身体にあわせ街を更新し続ける仮縫いのようだ」と髙橋が捉えていることが、タイトルに表われている。過去と現在、記憶の個別性と共有、歩くという行為の身体性と記録、リサーチベースの作品のあり方など、さまざまなトピックを考えさせる展示になるのではと期待される。

関連レビュー

記述の技術 Art of Description:artscapeレビュー

2016/08/29(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)