artscapeレビュー

高嶋慈のレビュー/プレビュー

『nước biển/ sea water』特別展示上映 ダンスボックス アーカイブプロジェクト

会期:2016/10/12~2016/10/29

アートエリアB1[大阪府]

1996年に発足し、関西ダンスシーンの中核を担ってきたNPO法人DANCE BOXは、20周年記念として、過去20年間の上演作品の映像の整備を進めており、2017年2月に大阪のアートエリアB1にて、時代ごとにセレクトした映像を公開する予定だ。このアーカイブ・プロジェクトのオープンを記念して、『nước

biển / sea water』の展示上映が行なわれた。

本作では、劇団「維新派」主宰の松本雄吉によるテクストの朗読、ジュン・グエン=ハツシバによる、シクロ(ベトナムの人力車)を海中で漕ぐ少年たちの映像作品、ダンサーの垣尾優によるソロパフォーマンスが舞台上で交錯する。筆者は、2014年の神戸での初演を実見した。上演は、3人が近くの長田港で海水を汲み、劇場まで運ぶ様子の映像中継から始まる。松本が朗読する声は、人間の身体の約60%が水分であること、血液と海水の成分の類似性、人間の体内にも「海」が存在すること、母親の骨を海に流したこと、バケツの中の海水が生物のように揺れて光っていること、そして海水は蒸発して雲に/雨に/川になり、再び海へ戻っていくことを語る。また、ハツシバは、仏教の輪廻の思想が自分をアーティストに導いたこと、来世の生まれ変わりは互いの人生を交換して生きることを亡くなった父と約束したことを語る。「海水=命の循環」というテーマは、観客にも身体的に共有される。劇場に運びこまれた海水を、円形に配置された20個ほどの金だらいに移し替えて舞台上を一周させた後、めいめいがお椀やボール、バケツ、ポリタンクに分け合い、最後にはその海水を海まで歩いて返しに行くのだ。真冬の寒空の下、水を抱えて新長田という場所を歩くこと、しかも家庭内にある容器やポリタンクであることは、阪神大震災の経験をトレースしている感覚を強く感じさせた。

一方、本展示上映のキーとなったのが、「舞台芸術とアーカイブ」の問題である。生身の身体で上演される舞台芸術は、その一回性ゆえに複製が可能なのか、二次元の記録媒体である写真や映像で三次元の空間や身体感覚がどこまで記録可能なのか、(観客の反応も含めて)そぎ落とされるものこそがむしろ本質的な要素ではないのか。こうした問いに加えて、とりわけ本作の場合、「運ばれてきた海水を容器に注ぎ、分かち合う」「港まで皆で返しに行く」という観客参加的な側面が強いため、海水の重さ、歩きながら交わした会話、真冬の寒さ、澄んだ夜空、海の潮の匂いといった身体的な経験の質を(再)共有することは難しい。

記録映像による舞台芸術作品の「完全な再現」は不可能だからこそ、何をその作品のエッセンスとして抽出して見せるのか、例えば効果的なカット割りやカメラワークを駆使した「映像バージョン」として再構築するのか、舞台図面や舞踊譜、構想ノート、衣装や美術といった資料的価値の高いものを展示するのか、当時の批評なども提示して外部からの複数の視線も織り交ぜるのか、といった多様な取捨選択や戦略が問われることになる。

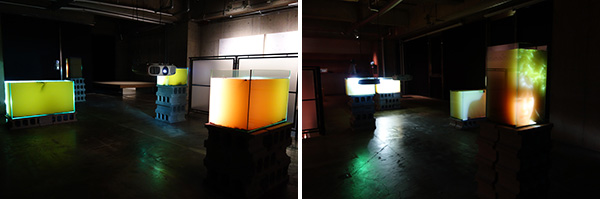

その点で、本展示上映は、記録映像の抜粋も見せつつ、「展示バージョン」と言うべき、インスタレーション的な性格が強いものだった。会場入り口には、港から劇場まで海水を運ぶ道中の映像が流れ、半円形を描いて吊られた松本のテクストを読みながら歩を進めると、足元に置かれた金だらいがS字カーブを描いて誘導するように奥の暗がりへ続く。奥では、上演の記録映像に加えて、派生的につくられたハツシバの映像作品が流れている。また、ハンガーに掛けられた松本の衣装は、身体の「不在」を強調し、今年6月に逝去した松本の死を悼む装置としても機能する。とりわけ興味深かったのが、記録映像と対面するかたちで、3者による打ち合わせの音声記録が聞けたことだ。当初は「劇場内に水路をつくって水を流す」という案が、「人が人力で移すことで水を動かし、循環させていく」アイデアへと変わったことがわかる。過去の上演の記録映像を、その作品のコアが立ち上がる瞬間のやり取りを聞きながら見ること。上演の時に聞いた同じ声を、今は亡きものとして経験すること。舞台芸術のアーカイブの多様なあり方のひとつとして、「手触りのあるアーカイブ」という切り口を実感した機会になった。

展示風景

撮影:岩本順平

2016/10/12(高嶋慈)

『スネーク・ダンス』上映×菅野潤ピアノ・リサイタル

会期:2016/10/03

京都コンサートホール[京都府]

ベルギー人監督マニュ・リッシュのドキュメンタリー映画『スネーク・ダンス』の上映と、同映画で音楽を担当した日本人ピアニスト菅野潤のリサイタルで構成される公演。映画『スネーク・ダンス』は、原子爆弾の起源から3.11後の日本へと至る、アフリカ、北米、アジアの3つの大陸をつなぐドキュメンタリーである。原子爆弾は、当時ベルギーの植民地だったコンゴで採掘されたウランを原料とし、ニューメキシコ州ロス・アラモスで科学者たちによって開発され、日本の2都市で試された。映画では、菅野が演奏するベートーヴェンとショパンのピアノ曲が流れるが、これらの曲は、広島に原子爆弾が投下される少し前、プロジェクトに携わった物理学者のオットー・フリッシュがロス・アラモスで弾いた曲でもある。また、タイトルの「スネーク・ダンス(蛇踊の儀式)」とは、アメリカ西部に居住するネイティブ・アメリカンの儀式のこと。炎と雨を呼ぶ稲妻の力を得るために、その波形が稲妻を思わせる「蛇」とともに、恐怖を克服した踊り手が激しく踊る。この儀式や「蛇」の持つ象徴作用について語るドイツの美術史家・思想家のアビ・ヴァールブルクの言葉と半生が、映画を貫くもうひとつの軸となる(彼は1895~96年のアメリカ旅行中に、ニューメキシコ州やアリゾナ州のネイティブ・アメリカンの居住地を訪問した。そして、第一次世界大戦後の1918~24年に精神病に罹患し、病からの「理性の回復」を証明するために行なった講演のテーマが、「スネーク・ダンス」の儀礼であった。従ってこの講演は、彼自身の「恐怖と狂気の迷宮」からの脱出でもあるという二重性を帯びていた)。

ただし映画には、「スネーク・ダンス」の踊り手の記録映像や写真は登場しないし、大地を這う蛇の姿も映らない。ヴァールブルクやフリッシュの写真、核兵器開発実験や広島・長崎への原爆投下の記録映像といった「過去」の記録イメージはいっさいが不在である。その代わりに映画は、過去について語りながら、「現在の風景」を淡々と映していく。音声とイメージは、重なり合いによって過去を想起させ、あるいは過去との隔たりやズレを強調する(わかりやすい例が、長崎の爆心地近くで多くの児童、教員が死亡した城山小学校について語りながら、「現在の」長崎市内で登下校中の児童や学生を映し出すシークエンスである)。

これは、「風景」についての映画なのだ。打ち捨てられて廃墟と化した鉱山。大企業の独占によって土地や職を失った「不法鉱山労働者」たちが掘り返した、ボタ山の跡が一面に広がる荒廃した大地。うねる大河とジャングルの湿気。青天の下にどこまでも広がる、ロス・アラモスの茶褐色に乾いた荒野。歳月が浸食した奇岩。聖なる地にして汚染された地。更地の中に崩壊した家屋の痕跡が残る、津波の被災地。原爆投下直後の広島と3.11を両方目撃した医師が語る、「言葉を失う光景でした」という言葉。原発事故で汚染された土地。核を産み出した風景と、核によって産み出された風景。それらが美しいピアノ曲にのせて綴られていく。映画上映後のリサイタルは、この映画で「音楽」は単なる背景ではなく、「風景」の無慈悲な荒涼さと拮抗するものであることを示していた。それは、深い悲哀、駆り立てる衝動、包容する赦しを含み、この上なく美しいものでありながら、一方で原爆開発中に科学者が演奏して同僚を楽しませていたという両義性をはらんでおり、安易な共感や感傷を許さない。世界はそのように矛盾してありえる。

では、なぜこの映画『スネーク・ダンス』では、「蛇」もしくは「スネーク・ダンス」の踊り手の姿は映らないのか。「スネーク・ダンス」とは、蛇が象徴する自然界の脅威や絶大な力を、恐怖心に打ち克つことで手中に入れてコントロールする方法だった。その意味では、核以降の世界はまさに、「スネーク・ダンス」を踊ろうともがいている。核という人工的で超巨大なエネルギーの力と恐怖を何とか制御するために。そして核兵器の製造が新たな恐怖を生み出し、世界は帝国主義と資本主義という近代が罹患した病から回復できず、土地を転位しながら負の連鎖を繰り返している。だが、挿入されたヴァールブルクの言葉は告げる。「迷信とは失われた知恵であり、人類と世界を結びつける『神話と象徴』が失われると、原初の恐怖が訪れ、世界はカオスに陥る」。従って、核を産み出した/核が産み出した風景を描く『スネーク・ダンス』には、「蛇」は映らないし、映すことはできない。ヴァールブルクの言葉を借りれば、「神話と象徴」として自然界の脅威的な力との仲立ちを取り持つ存在である「蛇」は、核以降のこの世界にはもはや存在せず、姿を消してしまったからだ。私たちは、「蛇」のいない世界で、独り相撲のような孤独なダンスを踊り続けているのである。

2016/10/03(高嶋慈)

プレビュー:Ocean Currents

会期:2016/11/12~2016/12/11

瑞雲庵、Gallery PARC[京都府]

今号のレビューでも取り上げたアーティスト・山本聖子のキュレーションによるグループ展「Ocean Currents」。築100年を超える古民家・瑞雲庵と、Gallery PARCの2会場で同時開催される。出品作家はロベルト・デ・ラ・トーレ、ソン・サンヒ、岩熊力也、山本聖子。「メキシコ、韓国、日本という異なる国々の作家が京都に集まり、それぞれの文脈の中で日本を見つめ、同時代を生きるものとして何を思うのかを探る試み」であるという。山本は海外レジデンス経験をきっかけに、「色」を手がかりとして、文化や価値観の多様性/混交性/均質性について考察し、ナショナリティの自明性を問い直すような表現を行なっている。本グループ展では、「今の日本」への客観的な眼差しと、視線の多層性が浮かび上がる試みになるのではと期待される。

写真:PETER ENGLAND / D.R. © Roberto de la Torre.(Photo: Prince Shah, Lakeerenm Contemporary Art Gallery, Mumbay, India, 2013

□ 会期:2016/11/12~2016/12/11

会場:瑞雲庵

□ 会期:2016/11/19~2016/12/04

会場:Gallery PARC

2016/09/25(日)(高嶋慈)

山本聖子「色を漕ぐ:Swimming in Colors」

会期:2016/09/10~2016/09/25

Gallery PARC[京都府]

メキシコとオランダでのレジデンス経験を機に、近年、「色」を手がかりとした思考と制作を展開している山本聖子。本個展では、新作3点が発表された。

《からっぽの色》は、「“からっぽ”という言葉を聞いて何色を思い浮かべるか?」という質問を、日本・オランダ・メキシコなどさまざまな国の街頭で投げかけたインタビュー映像。「白」や「透明」という答えが多い日本人。国籍は異なっても、「空は何もない空間だから青」という答えも共通する。子供の頃に読んで怖かった本の記憶から「黒」と答える人、「血の色だから赤」と言うメキシコ人、平らな草原を見渡して「ここには何もないから緑だ」と言うオランダ人。「からっぽの色」という抽象的な概念だからこそ、各自が想像する答えの多様性は、文化、歴史、宗教、個人的な記憶、環境などが背後にあるのだろう。「継続中」という本作はまだ素材集めの習作段階と言えるが、より掘り下げた探究が作品として結実するのを待ちたい。

一方、《私の身体の一部は、私の生まれた国に行ったことがない。》は、作家自身を含め、空港や語学学校などで集めた「メキシコにいた外国人」の髪の毛を、「メキシコ滞在期間に伸びた部分(根元の方)/メキシコに来る以前から生えていた部分(先端の方)」に2分割して並べたもの。《からっぽの色》とは対照的に、国籍、人種や民族、性別、価値観といった多様性が、標本のように情報へと還元化されているが、「国籍」という規定の自明さが、「私の一部」であるはずの身体細胞によって、かくもあっけなく裏切られることを示している。この先にあるのは、「もし、全ての体細胞が『メキシコ生まれ』に入れ替わったら、その身体は『メキシコ人』と言えるのか」という、ナショナリティの自明性への問いである。

山本聖子《きみの内に潜む色》 2016、サイズ可変

ガラス水槽・映像・水・泥・プロジェクター・葉、木、他

写真:麥生田兵吾

また、出色だったのが《きみの内に潜む色》。茶褐色に濁った水槽の一面に、さまざまな人々のポートレイトが1人ずつ投影されるが、その映像は波に揺られる船のように上下に不安定に揺れている。彼らは船に乗っていたり、背景に水辺が映っていることで、旅や移動、海を越えて移動する移民の不安定な生やアイデンティティを連想させる。一方、濁った水槽には、枯葉や木の枝、泥が堆積し、さらに内部を見通せない物質的厚みが「沈殿した記憶の器」を想起させる。土や泥、落ち葉の断片、さまざまな色が混じりあった濁りと、船を「漕ぐ」ような不安定な揺動。私たちはそれぞれ、「記憶の器」を抱えながら、不安定だがフレキシブルな揺らぎを生きているのだ。

2016/09/24(土)(高嶋慈)

劇研アクターズラボ+村川拓也 ベチパー『Fools speak while wise men listen』

会期:2016/09/23~2016/09/25

アトリエ劇研[京都府]

演出家・ドキュメンタリー映像作家の村川拓也はこれまで、観客の1人を「被介護者」役として舞台に上げて、本職の介護労働者が障害者介護をデモンストレーションする『ツァイトゲーバー』や、「出演者候補」に指示書を送り、要請に応じて現われた出演者(と「不在」の出演者)によって舞台上の出来事が進行する『エヴェレットゴーストラインズ』などの作品において、演劇の原理的枠組みを鋭く問い直してきた。本作『Fools speak while wise men listen』は、日本人と中国人の「対話」の体裁を取りつつ、「対話」の不均衡さを露わにしながら、「反復構造とズレ」によって「演劇と認知」の問題に言及し、モノローグ/ダイアローグという演劇の構造へと鋭く迫っていた(本作は来年に再演が予定されている。以下はネタバレを含むことをご了承願いたい)。

白線テープで床に印された矩形のフレームの中に、2本のマイクが置かれ、舞台奥のスピーカーとつながっている。舞台装置は極めてシンプルだ。開演前に(あるいはすでに上演は始まっているのか)、ボーイッシュな雰囲気の若い女性が客席に向かって、中国語とジェスチャーで「携帯の電源を切って下さい」といった前説を述べる。2本のマイクは、向かって左側が「Japanese」、右側が「Chinese」であることも伝えられる。前説を述べ終えると、彼女はそのまま舞台の壁際に留まり続け、舞台中央に囲われた「フレーム」の中で、日本人と中国人の「対話」が始まる。

ベチパー『Fools speak while wise men listen』(2016年9月)演出:村川拓也

女性ペア、男性ペア、もう1組の女性ペア、女性3人と男性1人。対話相手は固定されたまま、計4組の対話が(ほぼ同じ内容で)4セット繰り返される。「初めまして。お名前は何ですか?」と互いに名乗り合い、にこやかなムードで始まる会話は、全て日本語で交わされる。中国人たちは皆、流暢な日本語を話し、日本での居住年数が長いのだろうと思わせる。だが、「初対面」という設定、微妙に隔たった距離感、マイクの介在という間接性、といった仕掛けによって、相手との適切な距離感を計りかねている緊張感が微温的に漂っている。雑談めいた会話はそれぞれ、「結婚と国籍」「日本のフーゾク」「中国人観光客のマナー」「アベノミクスと安倍首相」「パンダ」というキーワードを巡るものだ。だが、例えば「安倍首相についてどう思うか」という中国人からの問いかけは、「生活が良くなった実感がないので支持しない」という答えによって経済問題にすり替えられ、安保法制や憲法改正といったきわどい話題に触れることは回避されてしまう。あるいは、「日本のフーゾク」について尋ねる中国人男性は、女性差別と一体化した民族差別を発言するが、対面する日本人男性は、彼の声が聞こえていないかのように無視し、黙ったままだ。

だが、こうした「日本」と「中国」のあいだに横たわる政治的緊張感や心理的な隔たり、隠れた差別意識は、あくまで本作の表層に過ぎない。本作は「日本と中国の対話」という体裁を通して、むしろ対話の場における不均衡さや強制力を露呈させる。通訳者を介さず、同一言語(日本語)の使用を課すという強制力が働くこの場では、関係性は圧倒的に不均衡なものとしてあるからだ。そして、所在なげにずっと壁際で佇む彼女。「対話」を形づくるフレームの「外部」に置かれ、対話の場から疎外された彼女の存在は、この白線で囲われた空間が、「日本人」「中国人」というナショナリスティックな枠組みにはめ込んで発言させる場であることを示す。それは、より抽象的には、国籍によってカテゴライズ/分断する認識の枠組みだ。「対話」シーンの切れ目のタイミングで、彼女はフレームの中に足を踏み入れてマイクを手に取るが、もじもじと躊躇ったまま何も話さない。ある時は「右側(=中国人)」のマイクを取り、次は「左側(=日本人)」のマイクに持ち替える姿は、「中国人として発言するのか」「日本人として発言するのか」という、2つのナショナルアイデンティティの選択の狭間で躊躇していることを示す。

そして本作のもう一つの真の主題は、「反復構造とズレ」がもたらす、「演劇(本物らしさ)は観客の認知によって決まる」というテーゼである。本作の基本的構造は、計4組のほぼ同じ対話が4セット繰り返される反復構造にあるが、反復される度に少しずつズレが侵入してくるのだ。会話のテンポ、発話の「間」の取り方、笑い声のトーン、声のボリューム、身振りの大きさなどが少しずつ変化を加えて「再生」されることで、「ごく自然に見える/演技としては控えめ/ぎこちない演技/不自然で違和感を感じる」という印象のグラデーションが発生する。それは、「演出家が俳優に対して、少しずつ注文や条件を変えながら、出力のチューニング調整を行なう稽古を見ているような感覚」だ。

そして、「演技のグラデーション」が虚構の枠組みを突き抜けて「リアルな心情の告白」の極へと一気に振り切れるのが、疎外されていた彼女の「独白」とその後に続く、最後の1セットである。あんなに躊躇っていた彼女がついにマイクを持ち、中国語と日本語を交互に交えながら、やや震えを帯びた声で観客に語りかける。中国での幸せな子供時代、迫害を受けて日本に渡ったこと、日本の学校でのいじめ、日本社会になじめない日々、それでも日本で生きていく決意をしたこと…。抽象化された詩的な語りだが、彼女自身の半生だろう(と思われる)。真偽は定かではない。村川の書いた「台本(フィクション)」かもしれない。しかし、「台詞」として固定された対話の反復・再生を経験した後では、彼女の語りは「今ここでのリアルな告白」として迫ってくる。前半の時間を通して「虚構」に染められた「ダイアローグ」の形式と対置された、「モノローグ」であることも大きい。

この「語り」を経由した後では、再開・再生される「対話」は、もはや同じものとして目に映らない。会話の「間」を長めに取り、身振りや声のトーンが抑制されることもあいまって、嘘臭さが抜けたように感じるのだ。そして出演者の一人は、今までの「対話の台本」には無かった個人的なことを語り始める。マイクを介さず、一歩相手の方へ踏み出すことで、その語りはより親密さや切実さを帯びる。だが、その虚飾のない切実さは、「モノローグ」の形式へと回収されてしまうことで、目の前に対面する相手には届かない。リアルで切実な語りであるからこそ、いっそう残酷さが際立つ(この、感情的な揺さぶりと論理的な形式の明瞭さとに引き裂かれる経験が、村川作品に通底する「残酷さ」である)。

このように本作は、「(不在の)演出家が俳優の演技をチューニング調整する稽古風景」それ自体を舞台上で「再現」することで、演劇を成立させる「本物らしさ」とは、見る側・受け手(観客)の認知の問題であることを鋭く照射していた。その「稽古風景」はまた、「日本と中国が困難な対話を重ねようと努力する練習風景」でもある。3日間の上演が終われば、舞台装置としての(多くを物語っていた)白線テープはきれいに剥がされて消えるだろう。しかし、私たちの意識の中の「白線テープ」が全て剥がされる時は来るのだろうか。

2016/09/24(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)