artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

阿佐ヶ谷スパイダース『老いと建築』

会期:2021/11/07~2021/11/15

吉祥寺シアター[東京都]

『老いと建築』(作・演出:長塚圭史)はもともと、2020年12月から2021年5月にかけて開催された「謳う建築」展からの依頼を受けた長塚が、建築家・能作文徳の自宅兼事務所である「西大井のあな」という建築物から受けたインスピレーションをもとに立ち上げた科白からスタートしたものだという。描かれるのは変わりゆく「家」とそこで生きる人々の姿だ。

夫(中村まこと)を亡くし、二人の子が独立した後、3階建て中庭付きの大きな家にひとり住み続けている「わたし」(村岡希美)。足を悪くしてからは長女の仁子(志甫まゆ子)が時折様子を見に通い、週に2回はヘルパーの朝岡(森一生)も来ている。仁子の息子の基督(坂本慶介)も金をせびりがてらちょくちょく顔を出しているらしい。長男の一郎(富岡晃一郎)は母の今後のことを仁子と相談するが、そこには年の離れた恋人であるりぼん(木村美月)とともにその家に住みたいという思惑もあるようだ。使っていない上階の整理を手伝うために訪れていた仁子の娘の喜子(藤間爽子)は母と祖母の不仲の原因が父と祖母との関係にあると疑っていて──。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

ひとり過ごす時間の長い「わたし」はさまざまなことを思い出し、現実と記憶は混濁する。そこにないはずのものを見ることもしばしばだ。家の建築に携わった建築家(伊達暁)はまるで家の化身のように「わたし」の前に姿を現わし、ときに話し相手にさえなっている。大きな机が設られたリビングダイニングのような空間(美術:片平圭衣子)に現在と過去、あるいは記憶が重なり合う。それらはどれも舞台上にある現在という意味では観客にとって同等であり、そうして観客は「わたし」と世界を共有する。

一郎は母がボケてきているのではないかと疑っていて、ある意味でそれは正しいのかもしれないが、しかし母の家=舞台上に入り込んだ一郎たちもそこから逃れることはできない。過去と現在が入り混じるのみならず、1階と2階が重なり合い、部屋同士はばらばらになり、「家」だったはずの空間自体もまた奇妙に歪んでいく。だがその歪みは突如として現われたのではない。気づかなかったり見て見ぬふりをしていたり、それはいつからかそこにあったものだ。

「わたし」は夫と不倫していた今津美智子(李千鶴)のことを不意に思い出す。それは記憶から消し去り、なかったことにしていた過去だ。不倫が露見し今津と別れてすぐに他界してしまった夫。やがて画家だった夫のアトリエは改装され、その部屋には留学生が住むようになる。仁子が好きだった父のアトリエはなくなってしまった。そうして「家」のかたちは変わっていく。

あるいは仁子との関係もそうだ。基督が生まれる直前、仁子の夫である英二(長塚圭史)によるDVを疑った「わたし」は二人を別れさせようとする。だが仁子はそれを拒絶。一計を案じた「わたし」は英二と「わたし」が関係を持ったと仁子に思い込ませ、二人を別れさせることに成功する。しかしそれは仁子と「わたし」との関係に取り返しのつかない溝を生む結果となる。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

DVにせよ性的な関係にせよ、本当にそれがあったのかどうかは当人たちにしかわからない。気持ちについてはなおさらだ。英二の横暴も「わたし」の選択も、傍から見れば歪んだものだろう。しかしそれもまた「家」のかたちだ。

老いた「わたし」の住む家にはあちこちに手すりが取り付けられ、美意識の高い「わたし」はそれに我慢がならない。理想の「家」はもはやない。それでも、やはりそこは「わたし」の「家」なのだ。

中庭をつくると外観的には要塞のようなつくりになると言う建築家に「わたし」は応じる。「要塞、いい響きじゃない。家は家族を守るものなんですから。(中略)いつでも家族を守れる城。中には穏やかな空気が流れるといい」。「わたし」が望んだ「穏やかな空気」は「家族を守る」というもうひとつの思いと引き換えになってしまった。「わたし」が理想の家を語る最後の場面はだからこそ苦く、しかしそこには「わたし」の強さも滲む。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

それぞれが身勝手にふるまう家族たちの物語はともすればギスギスとした重たいものになりそうなものだが、登場人物たちは「わたし」を筆頭にみなどこかチャーミングで憎めない(長塚演じる英二だけは本物のDV夫にしか見えないが……)。そう言えば、この作品は独りテーブルにつく「わたし」に紙吹雪が降り注ぐ、まるでクライマックスのような場面からはじまったのだった。舞台上の出来事が「わたし」の記憶が溢れ出した走馬灯のようなものなのだとしたら、そのチャーミングさこそが、彼女の愛情の証なのかもしれない。

[撮影:宮本雅通]

[撮影:宮本雅通]

阿佐ヶ谷スパイダース:https://asagayaspiders.com

2021/11/08(月)(山﨑健太)

ほろびて『ポロポロ、に』

会期:2021/10/27~2021/11/01

BUoY[東京都]

何もしなければ現状が維持されるなどということはない。ほろびて『ポロポロ、に』(作・演出:細川洋平)は気づかないほどゆっくりと、はっきりとした理由もわからないままに取り返しのつかない状況へと落ち込んでいく人々と、その先でかろうじて結ばれる連帯を描く。

『ポロポロ、に』は大まかに二つの筋が交互に語られるかたちで進んでいく。上手にテントの置かれた舞台手前の空間ではジュンパ(浅井浩介)・エスミ(齊藤由衣)の兄妹とその友人のアクニ(藤代太一)がキャンプをしている様子が、舞台奥の洗濯機が並ぶ空間ではコインランドリーに居合わせた利用者のかか(はぎわら水雨子)とふあな(高野ゆらこ)、清掃バイトのいちき(和田華子)らの会話が描かれる。途中、ジュンパとエスミの住む家にアクニとふあなが結婚の挨拶をしに訪れる場面が挿入され、ふあながジュンパたちの姉だということは明らかになるのだが、それ以上のことはわからないままに話は進んでいく。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

かかたちが利用するコインランドリーでは洗濯をするたびに何かがなくなるらしく、それを知っているいちきは「他行った方がいいんじゃないですか」と言ったりもするのだが、かかもふあなもいろいろなものを失くしながら利用をやめない。かかは携帯の向こうの男の言うことに逆らえず、いちきは誰かに暴行を受けている様子だ。一方、キャンプをするジュンパたちは装備が足りず、雨のせいで薪もうまく集められない。誰だってこの状況は怖いというアクニにジュンパは「考えるのよそう」と応じる。「姉を捨てた」とアクニを責めたエスミはテントの中で自殺を図るが、そのアクニに助けられ未遂に終わる。だが、直後にアクニはエスミを暴行しようとし、ジュンパが(一度は見過ごそうとするものの)アクニを殴りそれをやめさせる。こうして、見えないところで進行していた不穏な何かが観客の前にその姿を現わしはじめる。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

直後のアクニの独白によって明らかになるのは、そこがキャンプ場などではなくただの路上だという事実だ。アクニたちは現実から目を背け、路上生活のことをキャンプと呼んでいたのだ。「生きていく場所がなくなっただけ」で「誰にも助けを求めることが出来ないだけ」、「ここにいるだけ」の自分たちには「見る価値なんてないと思いますけど」とアクニは観客に語りかけるが、再びアクニを殴ったジュンパは「寝言言ってたぞ」とアクニの行為も告白もなかったことにし、現実から目を背け続けようとする。

アクニの告白が衝撃的に響くのは、観客もまた、目の前の空間をキャンプ場としてそれまで認識していたからだ。だが、もちろんそこはキャンプ場ではない。公演会場のBUoYの地下はかつて銭湯として使われていた場所で、浴室だった部分には湯船や鏡、蛇口など設備の名残がある。公演会場として使うための最低限の整備はされているものの、ほとんど廃墟と言ってもいいような空間だ。観客は目の前の廃墟を見ないふりをすることで、そこがキャンプ場であるという「嘘」をアクニと共有していたのだ。では、そこはいつからキャンプ場ではなかったのか。原理的に、観客がそれを知ることはできない。たしかにキャンプ場であったはずのそこは、気づかぬうちに路上にすり替わっている。そしてその背後には、最初から廃墟が広がっていた。

私が立つこの場所がすでに「廃墟」であるという可能性。そこには倫理的な荒廃も含まれている。あるとき、ふあなは何者かに連れ去られ、しかしジュンパたち三人はそれを見ていることしかできなかった。ジュンパたちはそのことを抱えて生きていくしかない。悪を見過ごした事実はそれ以降の生を蝕む。あるいはアクニが独白のなかで語る、この国で広く浸透していると思われる女性観。そこに拠って立つ社会は「廃墟」ではないと言えるだろうか。舞台上の人々のふるまいに近未来の、いや、それどころか現在の日本の姿が重なって見える。見て見ぬふりが降り積もり、気づけば取り返しのつかない世界がそこにある。

ジュンパたちはどこに行くこともできず、そうするうちに悲劇的な結末を迎える。一方、かかといちきもどこにも行けないでいるが、やがてふあなが二人を自宅に誘う。そこで提示されるのは、行き場のなさゆえに出会った人々による、かろうじての連帯だ。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

完璧な作品ではない。例えば、女性の登場人物、特にかかについてはほとんどステレオタイプな被害者としての姿しか描かれていないように見える点には引っかかりを覚える。それがステレオタイプな加害者の存在ゆえのものであったとしても、被害者を被害者としてしか扱わないことは二次的な加害にもなりかねないからだ。加えて、ラストにおける「ケア」を担うのもまた女性であるという点も気になった。作品と作家の性別とは切り離して考えるべきだが、男女平等からは程遠い現実がある以上、どうしても男性作家が書いた戯曲だということも考えざるを得ない。なぜ女性がすべてを背負わ(され)なければならないのか、という問いはしかし、本来は現実に向けられるべきものだろう。

いわゆる社会派と呼ばれるタイプの作品のなかには、あらかじめつくり手と観客との間で共有されている問題を、改めて問題だと指摘するに留まっているものが多々ある。単なる娯楽ならばそれでもいい。だが、自分たちは社会的な問題について考えているのだという自負は、簡単に驕りへとすり替わってしまう。それもまた「廃墟」から目を背けさせる甘い毒だ。それでもふあなの言うように「どれだけ気をつけてもなくなるけど、洗わないとダメなものはダメ」であり「なくなることを覚悟しながら洗」わなければならないのだろう。もちろんそれは作家だけに課せられたタスクではない。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

関連レビュー

ほろびて『あるこくはく [extra track]』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

ほろびて『コンとロール』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2021/11/01(月)(山﨑健太)

ハラサオリ『Da Dad Dada』

会期:2021/10/30~2021/10/31

草月ホール[東京都]

Dance New Air 2020->21のプログラムの一環としてハラサオリ『Da Dad Dada』が上演された。2017年にドイツで初演され、2018年には日本でも上演されたこの作品は、1960年代にミュージカルダンサーとして活躍したハラの父、原健についてのリサーチに基づくもので、ハラ自らはそれを「セルフドキュメント・パフォーマンス」と呼んでいる。

父、といってもハラは原健と一緒に暮らしたことはなく、その名前を名乗るようになったのも父と同じ「身体表現の道へ転向することを決意」して以降のことなのだという。グラフィックデザイナーを目指しながらミュージカルダンサーとなった父・原健。ハラもまた、目指していたアートディレクターではなく、ダンサーの道へと進むことになった。奇妙な符号を見せる父と娘のプロフィール。それらがハラ自身によって語られるところからこの作品は始まる。

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

父と娘が20年ぶりに再会した2015年のときのものだという会話の録音。いかにも親しげな、しかしその親密さが作り物めいても響く会話を背景に、ハラは舞台上の机の上で父の写真をめくり、スクリーンにはその様子を真上から捉えた映像が投影される。やがて映像は1964年に公開されたミュージカル映画『アスファルト・ガール』へと切り替わる。それは「原健が実際に歌い、踊る姿を確認できる唯一の資料」だ。『アスファルト・ガール』の動きをなぞりはじめるハラとダンサーたち。そう、冒頭のプロフィールに暗示されるように、原健のふるまいをハラがなぞるようにしてこの作品は進行していく。

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

再び父娘の会話。「いつまで、サオリと一緒に居られるかなあ」「結婚できてたらどうなっただろうなあ」。しかし、ハラとダンサーの動きは二人のすれ違いを示すようでもある。「地震のときどこに居た?」という娘の質問に父からの問い返しはない。かすかな不穏。それでも父は「いつでも構わないから本当に、来てな」と娘を送り出し、娘は「何かあったら電話して」と応じる。この日、ハラは父を自分のダンス公演に招待し、後日、劇場に現われた彼は「俺ァはもう死んでもいい」と涙を流して喜ぶことになる。そしてそれが最後の会話になった、とハラは語る。

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

暗転して再び明かりがつくと舞台上には楽屋のような箱型の装置。ハラはその中で化粧をしながら冒頭の原健のプロフィールを暗唱している。楽屋の鏡にあたる部分はマジックミラーになっており、観客はその「窓」を通してハラと向き合う格好だ。一方、スクリーンにはハラを背後から捉えた映像が映し出されている。後ろ姿と、鏡越しに左右が反転した像。ハラは父への感情を吐露しはじめる。「的外れな愛情表現も、演劇的な振る舞いも、自己中心的な話しぶりも。すべては彼が舞台で放った輝きの裏側にあったものです」。「なんで私を選んでくれなかったんだろう」。「選んで欲しかった。あなたに、愛されてみたかった」。激した感情はしかしすぐに押さえ込まれる。父には「演技と本音と建前と嘘の区別」がついていないから「いいんです」と。だからハラはあの日、「良き父親を演じきる彼に誘われて、良き娘を演じることに徹し」たのだと。

続く場面では『アスファルト・ガール』と同年の東京五輪の映像を背景にダンサーたちが動き回る。父と娘はともに東京五輪の年に33歳を迎えた。その符合は父と娘の関係を日本社会の世代間の関係へと接続するようにも思えるが、あまりにも出来すぎた偶然は強い力ですべてを父と娘の関係へと閉じようとする。

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

最後の場面。ハラは映像の中の父のそれと似た衣装を脱ぎ、畳んで床に置いたそれをまたぎこす。鎮魂と、父を乗り越えて先へ進むハラの決意を示すであろう行為。それはいかにも演劇めいている。父への評言は舞台上のハラ自身にも当てはまるものだ。ハラはまるで意趣返しのようにして父との関係を作品化し舞台に乗せていく。舞台の上に「演技と本音と建前と嘘の区別」はない。父への愛憎をも利用して作品をつくることと、作品を利用して父への愛憎を仮構することとは区別ができない。そうすることこそが父への復讐であり愛情であり、しかしそのプロセスは強靭な知性によって支えられている。

Photo by Yulia Skogoreva

Photo by Yulia Skogoreva

この作品においてハラ以外のダンサーは「舞台装置」としてクレジットされている。父がそうしたように、いや、父とは異なり明確な意志をもって、ハラは周囲のすべてを自身のための舞台へと仕立て上げ、そうしていることをあからさまに示す。呪いのような偶然も、ハラ自身の意志によって作品の内部に配置されたものだ。観客でさえも舞台を成り立たせるためのひとつの要素に過ぎないだろう。強靭な知性によってエゴイスティックであることを徹底した先で、そうして自らのエゴを肯定することを通してようやく、ハラは父のエゴを、許すことはできなくとも認めることができるのかもしれない。だがもちろん、それすらも舞台の上での出来事だ。「本当のこと」は観客はもちろん、父にも差し出されることはない。それもまた父への復讐だ。いずれにせよ、それを差し出すことはもはや叶わない。だが、舞台という「嘘」を通してのみ語ることができる、存在できる「本当のこと」はたしかにある。だから『Da Dad Dada』は上演されなければならなかった。そしてこれからも上演されるだろう。

ハラサオリ:https://www.saorihala.com/

2021/10/31(日)(山﨑健太)

語りの複数性

会期:2021/10/09~2021/12/26

東京都渋谷公園通りギャラリー[東京都]

インディペンデント・キュレーターの田中みゆきの企画による「語りの複数性」には8人の作家の作品が出展されている。作品はそれぞれに「語りの複数性」、つまり世界の捉え方の多様さを体現するもので、どれも興味深く見た。だが、私にとって個々の作品以上に面白かったのは、展示を順に観ていくことで立ち上がるトータルとしての鑑賞体験だった。建築家の中山英之によって構成された会場を進んでいくことで、鑑賞者である私のなかに世界を捉えるための複数の方法が自然とインストールされ、モードが変更されていくような感触があったのだ。

最初の部屋に展示されているのは川内倫子の写真絵本『はじまりのひ』とそれを壁面に展開したもの。この部屋には加えて、目が見える人と見えない人が一緒に『はじまりのひ』を読んだ読書会の成果物として、目が見えない4人が『はじまりのひ』を読んだ体験を言葉や立体造形などで表現したものが展示されている。展示全体の導入としての具体的な「語りの複数性」の提示だ。

次の展示空間に続く廊下部分に展示されているのは真っ白な空間で落語を演じる柳家権太楼を撮った大森克己の連続写真《心眼 柳家権太楼》。そこに写っているのは全盲の人物が主人公の『心眼』という演目を演じている姿らしいのだが、声が聞こえない写真から私がそれを知る術はない。

だが、百瀬文《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》に出演しているろう者の木下知威は、対談相手である百瀬の口唇の形を頼りに、つまりは視覚を使って百瀬の言葉を「聞き取り」、自身には聞こえない口唇の動きを伴う声を発していた。やがて百瀬の発話には口唇の形は同じでありながら別の音が混ざっていき、それは聴者である私にとっては奇妙な言葉に聞こえるのだが、しかし木下は何事もないかのように会話を続ける。いや、実際に木下にとっては何事も起きていないのだ。百瀬の声がカットされるに至って彼女の言葉を私が知る術は字幕しか残されていないが、それでも二人の会話は続いていく。

続く映像作品も対話を映したものだ。山本高之《悪夢の続き》では二人一組の出演者の一方がこれまでに見た悪夢について話し、もう一方がその続きを考えてハッピーエンドにするというルールで対話が行なわれる。続きを考えるはずが相手の夢に対して別の解釈をしはじめる人、ハッピーエンドが思いつかない人、提示されたハッピーエンドに対してあからさまに納得していない顔で「なるほど」と応じる人、などなど。なかにはコンセプトをきちんと実現している対話もなくはないのだが、多くの対話には何らかの形で「うまくいかなさ」が滲み、それが微苦笑を誘う。

小島美羽の作品は小島が遺品整理や特殊清掃の仕事を通して触れてきた孤独死の現場から要素を抽出しミニチュアとして再構成したもの。あらゆるコミュニケーションには不全が潜在しているが、小島のミニチュアにはそれが凝縮されているように思えた。誰にも見られずに誰かが亡くなった孤独死の現場のミニチュアをよく見ようと覗き込むことの後ろめたさ。その行為は見過ごされた死の穴埋めにはならないが、それでも知ろうとする態度にはつながっている。

緻密な世界を覗き込む姿勢は岡﨑莉望の緻密なドローイングへの鑑賞態度に引き継がれ、岡﨑の線の運動は展示空間を泳ぐようにダイナミックに吊られた小林沙織《私の中の音の眺め》の五線譜のそれへとつながっていく。音を聴いたときに浮かんだ情景、色彩や形を描いたものだというそのドローイングを見ていく私の体には自然と、五線譜に導かれるようにして運動が生じている。音は視覚と運動へと変換される。

導かれた先には最後の作品、山崎阿弥《長時間露光の鳴る》が展示されている部屋がある。そこで聞こえてくるのはそこにある「窓から視界に入る範囲と、聞こえてくる音の源泉を録音範囲として、複数の時間と季節、天候のもとで」録音した音を編集したもの。一瞬、窓の外の街の音が聞こえてきているのかと錯覚するが、音に集中しはじめるとそれは私に見えている風景とは一致せず、むしろ窓の外の風景の方がずれているような奇妙な感覚が生じてくる。

この部屋は展示空間の突き当たりにあり、ということは、鑑賞者である私は来た道を今度は逆に辿っていくことになる。すでに作品はひと通り見終えているので真っ直ぐに出口に向かってもいいのだが、順路を逆に辿りながら見ていくことで作品が別の姿を現わすこともある。例えば、初見ではその緻密さに目が行った岡﨑莉望のドローイングが、小林沙織《私の中の音の眺め》の後に見ると線の運動としてより強く体験される、というように。「語りの複数性」ということがさまざまなレベルで体感される優れた企画と会場構成だった。

「語りの複数性」:https://inclusion-art.jp/archive/exhibition/2021/20211009-111.html

2021/10/28(木)(山﨑健太)

きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクトHOME編/横浜ゾウノハナ編』

会期:2021/10/02~2021/10/24

象の鼻テラス周辺[神奈川県]

「きくたびプロジェクト」はさまざまな場所で「演劇の力をかりてちょっと変わった『音声』をつくるプロジェクト」。鑑賞者はYouTubeやSpotifyにアップロードされた音源にアクセスし、指定された場所やシチュエーションで、イヤフォンから聞こえてくる音に耳を傾けることで作品を体験する。2017年に「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の呼びかけで発足し、2018年1月に第一弾となる『横浜美術館コレクション編』が公開(現在は音声のみがウェブで公開)。今回は鑑賞者が自宅やその周辺で体験する『HOME編』と、2021年10月24日まで象の鼻パーク周辺で開催中のスイッチ総研×きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクト 横浜ゾウノハナ編』からいくつかを紹介する。

2020年12月から2021年7月にかけて少しずつ公開された『HOME編』の音声作品は全部で18本。クリエイションメンバーである俳優の大石将弘、北村美岬、江花明里が書いた作品に加え、三浦直之(ロロ)や鳥山フキ(ワワフラミンゴ)、滝口悠生、本谷有希子ら劇作家・小説家が書いた作品もラインナップされている。1分に満たない短いものから約20分とそれなりに長いものまで長短はさまざまだが、多くは3分から5分程度で体験できる。すべてを聴こうとするとちょっと大変なので、タイトルや説明を読んで気になったものを体験するのがよいだろう。

「おとひめ」(作:江花明里/出演:田中美希恵)ではトイレで使う「おとひめ」が音を流す代わりにトイレに関する蘊蓄を語る。1回あたりのトイレットペーパーの消費量なんて聞いてしまっては使うときに意識せざるをえない。

「ルーム・プレイング」(作・出演:大石将弘)は「部屋の中でからだひとつでプレイできるゲームシステム」。動作確認だという音声の指示に従って体を動かすとそれに合わせて効果音がなり、ゲームの世界にいるような気分になれる。聞こえてくる音はどこかで聞いたことのあるようなベタなものだが、次はどんな音かしらんと予想しながら体を動かすのも楽しい。

「よい一日を」(テキスト:滝口悠生/出演:伊藤沙保)は遠くの(あるいは近くの)誰かの、私のそれとは異なる「今日」が、私の「今ここ」に接続されるような作品だった。滝口の芥川賞受賞作『死んでいない者』のラストを思い出す。

「会わない勇気って何」(テキスト:本谷有希子/出演:日髙啓介)は思わぬ捻りが楽しい(のでネタバレはしない)。具体的なシチュエーションに合わせた作品のなかではこれが一番面白かった。

全体として、ちょっとした物語を楽しむタイプの作品よりは、私のいる「今ここ」とは異なる時間に思いを馳せるような作品、あるいは自分の身体に焦点が当たる作品の方が面白く感じられた。部屋に閉じこもり、他者と接触する機会が制限されるような状況では、自分の輪郭が曖昧になっていくからかもしれない。

『横浜ゾウノハナ編』(企画・構成:大石将弘/クリエイションメンバー:有吉宣人、北村美岬、立蔵葉子)には象の鼻テラスやパーク内で楽しめる『陸編』と水上タクシーで赤レンガ倉庫周辺をぐるっと回る『クルーズ編』の2種類の体験が用意されている。

「クルーズ編」では約30分のクルーズのなかで6本の作品が体験できる。たとえば東京ディズニーランドのアトラクション「ジャングルクルーズ」のパロディ「ハマゾンクルーズ」(作・出演:大石将弘)。近未来的ともいえるみなとみらい周辺の水路の風景と「ジャングルクルーズ」風の音声の取り合わせがおかしい。ほかの作品もちょっとした楽しみとしては十分に満足のいくものだったが、水上タクシーで海に出ること自体がすでに刺激的なため、作品の面白さはやや後景に退いてしまった気も。

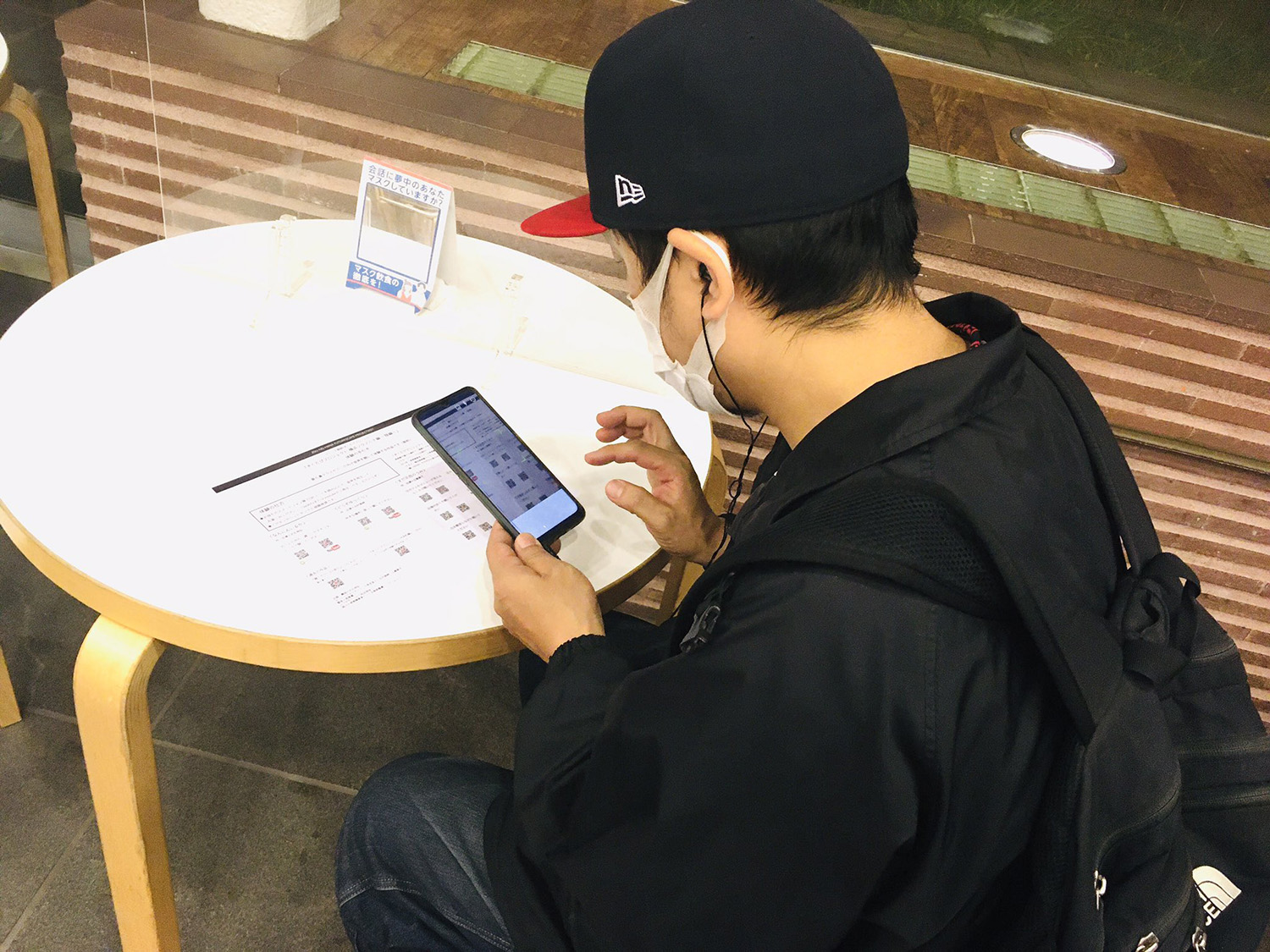

『陸編』では「なんにんいるか」(作・出演:大石将弘)が秀逸。象の鼻テラスからその周辺へと誘われた鑑賞者の視線はふいに跳躍し、未来への、あるいは未来からの視線が差し込まれる。連作短歌の形式をとった「まだ灰色のうみ」(作・出演:立蔵葉子)もよかった。八つのシチュエーションのそれぞれで31文字から情景が立ち上がる。私のお気に入りは「空を見上げながら聞」く一首。ただ、移動するごとにスマートフォンを操作しQRコードを読み込まなければならないのはやや煩雑だ。音声自体は短歌を2回繰り返すのみのごく短いものなのでなおさらである。短歌を声として聴く体験自体は悪くないのだが、これならそれぞれの場所に行くと短歌が記されているという形式もありだったのではないだろうか。

こうして「きくたびプロジェクト」の作品を連続して体験してみると、バリエーションの豊かさは鑑賞者の間口を広げる一方で、多すぎる選択肢が好みの作品に出会う前段階での障壁になってるようにも感じた。たとえば、『HOME編』の18本の作品すべてを聴いた鑑賞者はそれほどはいないだろう。実際のところ、作品ごとに再生回数にはかなりの差がある。また、QRコードとウェブ上のプラットフォームを使った音声作品という形式はつくり手にとってはお手軽であり、鑑賞者にとっても作品にどこからでもアクセスできるという利点がある。だが、設定されたシチュエーションや作品の内容によってはその形式がベストとは思えないこともままあった。作品世界への入り口の設計をさらに工夫することで「きくたびプロジェクト」の可能性はさらに広がるように思う。

しかしやはり「きくたびプロジェクト」のよいところは自宅でも楽しめる点である。以下のURLから『HOME編』『陸編』の音声にアクセスできる。『陸編』は10月24日(日)まで象の鼻テラス周辺で実地でも体験可能だ。

『きくたびプロジェクト HOME編』:https://kikutabihome.studio.site/

スイッチ総研×きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクト 横浜ゾウノハナ編』:https://fsp.zounohana.jp/2021/programs/2-2-4/

関連記事

「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ|林建太・中川美枝子(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)/白坂由里(美術ライター):フォーカス(2019年07月15日号)

2021/10/09(土)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)