artscapeレビュー

山﨑健太のレビュー/プレビュー

ほろびて『あるこくはく [extra track]』

会期:2021/06/19~2021/06/22

SCOOL[東京都]

5月の第11回せんがわ劇場演劇コンクールでグランプリ、劇作家賞(細川洋平)、俳優賞(吉増裕士)を受賞したほろびての短編『あるこくはく』が、新作短編『[extra track]』を加えた二本立て公演『あるこくはく [extra track]』としてSCOOLで上演された。

第11回せんがわ劇場演劇コンクールは新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、劇場での一般観覧を中止。私は配信でコンクールの様子を視聴したが、解像度も十分とは言えない引きの固定カメラを通しての映像は大いに物足りないものだった。また、日本では短編演劇作品を上演する機会はきわめて限られており、このようなコンクールで上演された短編はしばしばその後、二度と日の目を見ないままに終わってしまう。グランプリ受賞作の生での観劇の機会を提供するという意味でも、短編作品の上演機会を創出するという意味でも、今回のほろびての公演には大きな意義があったと言えるだろう。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

『あるこくはく』は愛海(鈴政ゲン)が恋人(藤代太一)を連れて実家の父(吉増)を訪ねる話。ところがその恋人というのは石で──。家の中に突如として線が出現する『ぼうだあ』、人を操るコントローラーが日常を狂わせていく『コンとロール』と同じく、ひとつの奇妙な設定を起点に物語は極めてシリアスな主題を展開していく。

定石通り、父は娘の結婚を認めようとしない。恋人が石であるということに最初は戸惑う父だったが、やがて怒り出し、「日本の憲法では石に人権は与えられてないし日本国民にもなってない」と言い放ったうえ「石蹴り」と称して石を蹴りつける。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

藤代演ずる石は石の被りものをすることで石であることを表現しているが、しかし見た目はもちろん人間である(これはどうやら物語の設定上もそうらしい)。ゆえに、父の行動は暴力を伴なう直球の差別に見える。だが、恋人が石であるというあまりに奇妙な設定は、私にそれを差別だと断じることを僅かにためらわせる。石だったらそれはまあ蹴ってもよいのでは……?

ここに、人間が石を演じるという企みのねらいがあるだろう。「差別をしてはいけない」という当然のことをお題目として反復するだけではそれを演劇としてやる意味はない。実際に差別をしていてもそれを差別と認識していない人、「差別をしてはいけない」と思っている人は多くいるはずだ。むしろ、だからこそ差別はなくならない。おそらく、ただの石を蹴ることに抵抗を覚える人はほとんどいない。だがこれが虫だったら? 人形だったら? あるいは、舞台上で蹴られているのが本物の石だったら私はそこで起きていることを差別だと断じることができただろうか?

結局、父は付き合いを認めず、愛海も一度距離を置こうと言い出す。彼女は「先に進むための考え」として「石が人間になる」ことを提案しもするが、それが石にとってはアイデンティティの放棄を意味することには無頓着だ。ここにも無意識の差別があり、石は深く傷ついてしまう。一方、石が人間になるといういかにも荒唐無稽な提案は、ではどのようなアイデンティティならば自らの意思で変えることができるのかという問いを私に突きつける。

ところで、この物語には登場人物がもうひとりいる。三者の対面の場に同席しながら、しかしその存在を無視され続ける女(橋本つむぎ)は、実は愛海にしか見えていないらしい。終盤になってようやく、四葉と呼ばれるその女が愛海の(あるいは父の?)祖母の妹であること、関東大震災のときに避難した先で石を投げつけられて亡くなっていたことが明らかになる。「わたしはそこで、日本人じゃなかったみたいで」という言葉からは彼女が朝鮮人だと思われて(事実そうだった可能性もある)石を投げられたらしきことが推察される。その意識はなくとも、石もまたかつて差別に「加担」し、愛海の血縁の命を奪っていたのだ。

石と四葉が愛海を介して手を伸ばし合い、「はじめまして」と自己紹介を交わすところでこの作品は終わる。父の態度は過去の経緯に起因するものだろうか。だが、死者の姿をきちんと見ているのは父ではなく愛海の方だ。最後に手を伸ばし合う二人とその手探りを仲介する愛海の姿には、そこに未だ困難があるとしても、希望を見たい。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

『[extra track]』は『あるこくはく』と同じ4人の俳優が順にモノローグを語っていく構成の作品。マチュピチュ、バンコク、阿佐ヶ谷と異なる場所について語る人物はそれぞれの場所で「石」を拾い、次の語り手となる俳優に手渡していく。語り手となる俳優は代わっていくが、そこで語られているのは連続した「私」であるようにも思われる。

最後のひとりは「残した記録を消すことを命じられ」「もうこのような仕事を続けられないために、命を終える」と語る。だが、それは「語り手とは違う、文字としての『私』」なのだと。2番目の語り手は、自殺した大学時代の同級生の葬式に出向きながら、線香も上げずに帰ってきてしまったと語っていた。3番目に語られる、阿佐ヶ谷で石を拾ったという「私」は「あるこくはく」の愛海のようでもある。世界を構成する無数の「私」は異なっていて、しかしどこかでつながっている。そのそれぞれが無意識に積み重ね手渡したイシが、投擲された石のごとくひとりの「私」の命を奪う。だが同じように、言葉に宿るイシは、俳優を介して観客である私にも届けられてもいる。財務省の決裁文書改竄に関与させられ自殺した近畿財務局の赤木俊夫氏が遺した「赤木ファイル」が開示され遺族のもとに届けられたのはこの公演の最終日、2021年6月22日のことだった。

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

[撮影:渡邊綾人]

10月27日(水)からはほろびての新作『ポロポロ、に(仮)』がBUoYで、8月5日からは細川が戯曲を書き下ろしたさいたまネクスト・シアター『雨花のけもの』が彩の国さいたま芸術劇場小ホールで上演される。

ほろびて:https://horobite.com/

第11回せんがわ劇場コンクール:https://www.chofu-culture-community.org/events/archives/456

関連レビュー

ほろびて『コンとロール』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年02月01日号)

2021/06/22(火)(山﨑健太)

イキウメ『外の道』

会期:2021/05/28~2021/06/20

シアタートラム[東京都]

劇作家・前川知大の、そして劇団イキウメの新たな代表作が誕生した。

二十数年ぶりに再会を果たした寺泊満(安井順平)と山鳥芽衣(池谷のぶえ)。偶然にも同じ町内に住んでいたことに驚きつつ近況を報告し合う二人は、それぞれに不可思議な事態に巻き込まれていた。

二人が住む金輪町には県外からも客が訪れるほどの人気でなかなか予約がとれない喫茶店がある。客の目当てはマスター(森下創)の手品。海外の一流マジシャンにも引けを取らない彼の手品だったが、しかしそのいくつかはあまりにも現実離れしていた。客の500円玉を未開封のコーラ瓶にするりと差し入れてしまう手品を見た寺泊は、かつてあるパーティーで目撃した政治家の死を思い出す。パーティーの最中、突然倒れてそのまま亡くなった政治家の脳からは、会場に用意されていたビール瓶の欠片が見つかったらしい。外傷はなし。寺泊はふと思う。あれはもしかしてこのマスターの仕業ではなかったか。タネを教えてくれと迫る寺泊にマスターは、タネも仕掛けもない、あるのは「世界の仕組み」だけだと答える。自分には分子レベルの物質の隙間を見通す目があるのだと。寺泊はその言葉に取り憑かれたかのようになり、以来、妻(豊田エリー)が以前とは別人のような輝きをまとって見えるようになる。いや、妻だけではない。世界のすべてが違って見える。やがて寺泊は宅配便ドライバーの仕事で誤配を繰り返すようになり──。

[撮影:田中亜紀]

[撮影:田中亜紀]

一方、山鳥はある日、品名に「無」と書かれた宅配便を受け取る。開けた段ボール箱の中身は空っぽ。数日後、山鳥は自分の部屋に不自然な暗闇の塊のようなものがあることに気づく。日に日に広がっていく闇に部屋は飲み込まれ、足を踏み入れた山鳥は暗闇を彷徨う。やがて闇に朝日が射し込むと、山鳥は見知らぬビルの屋上に全裸で立っていた。さらに、闇に飲まれた自室に突然、見知らぬ少年(大窪人衛)が現われる。驚いた山鳥が呼んだ警察はしかし、三太と名乗るその少年は山鳥の息子だと言い出す。山鳥は上司で恋人の行政書士・日比野(盛隆二)に助けを求めるが、卒業アルバムや写真など、三太の存在を証明する記録は無数に存在し、挙句には山鳥と三太が5年前に養子縁組をした記録までもが発見されるのだった。それでも三太との関係を否定し続ける山鳥と周囲の人々との間には溝ができはじめ──。

[撮影:田中亜紀]

[撮影:田中亜紀]

それぞれに無関係に展開する寺泊と山鳥の物語はしかし、世界がそれまでとは異なる仕方で見えるようになってしまった者の末路を描いている点において共通している。居場所を失った二人はいまいる世界に「限界なのよ」と見切りをつけ「ここを出る」ために暗闇へと踏み出す。狂っているのは二人か世界か。誰がそれをジャッジできるのか。

[撮影:田中亜紀]

[撮影:田中亜紀]

二人が語るさまざまな場面はすべて、打ち捨てられたホテルのラウンジのような舞台美術(土岐研一)の中で演じられ、俳優は全員がつねに舞台上にいる。主役の二人の語りに合わせてほかの俳優たちは役を演じ、群衆となり、あるいは舞台美術のような役割を果たしながら物語を進行させていく。語りの主体は寺泊=安井と山鳥=池谷のはずだが、ときにほかの俳優たちまでもが寺泊や山鳥であるかのように物語を紡ぐ。あるいは、その他者の語りこそが舞台上に寺泊と山鳥を存在せしめ、世界をそのようにあらしめているとしたら。ある人物の存在は、そして世界の存在は何によって保証されるのか。物語の問いと演劇としての表現は分かちがたく結びついている。

暗闇に踏み出した二人は無から新たな、美しい世界をつくり出そうと想像する。やがて舞台奥の窓いっぱいに射し込む光。舞台上の、どこにも行けない閉じられた世界。その外に光は広がっている。闇をくぐり抜けて光を見るのは寺泊と山鳥だけではない。バトンは観客に手渡された。閉じられた劇場から外の世界へ。舞台上にさまざまな光景を描き出した想像力で、世界の未来を描くことはできるだろうか。SFのようでも、ホラーのようでも、不条理劇のようでもサイコスリラーのようでもあるこの作品は、狂気のような正気でもって世界と対峙し変革しようとする者たちの物語だ。

[撮影:田中亜紀]

[撮影:田中亜紀]

今作にはもともと、2020年の5月から予定されていた公演がコロナ禍により中止となり、代わりに実施されたワークインプログレスを経て今回の公演が実現したという経緯がある。公演延期は苦渋の決断だったと思われるが、ワークインプログレスを経ての創作は十二分に実を結んだと言えるだろう。ウェブサイトではワークインプログレスの様子や台本の一部、各種設定やイキウメの代表作である『太陽』『獣の柱』の映像も公開されており、より深く、あるいは初めてイキウメワールドに触れるには最適のガイドとなっている。

なお、本作は7月3日(土)には穂の国とよはし芸術劇場での、11日(日)には北九州芸術劇場での上演が予定されている。

イキウメ:https://www.ikiume.jp/

『外の道』W.I.P.:https://sotonomichi.jp/

2021/06/01(火)(山﨑健太)

ホー・ツーニェン ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声

会期:2021/04/03~2021/07/04

山口情報芸術センター[YCAM][山口県]

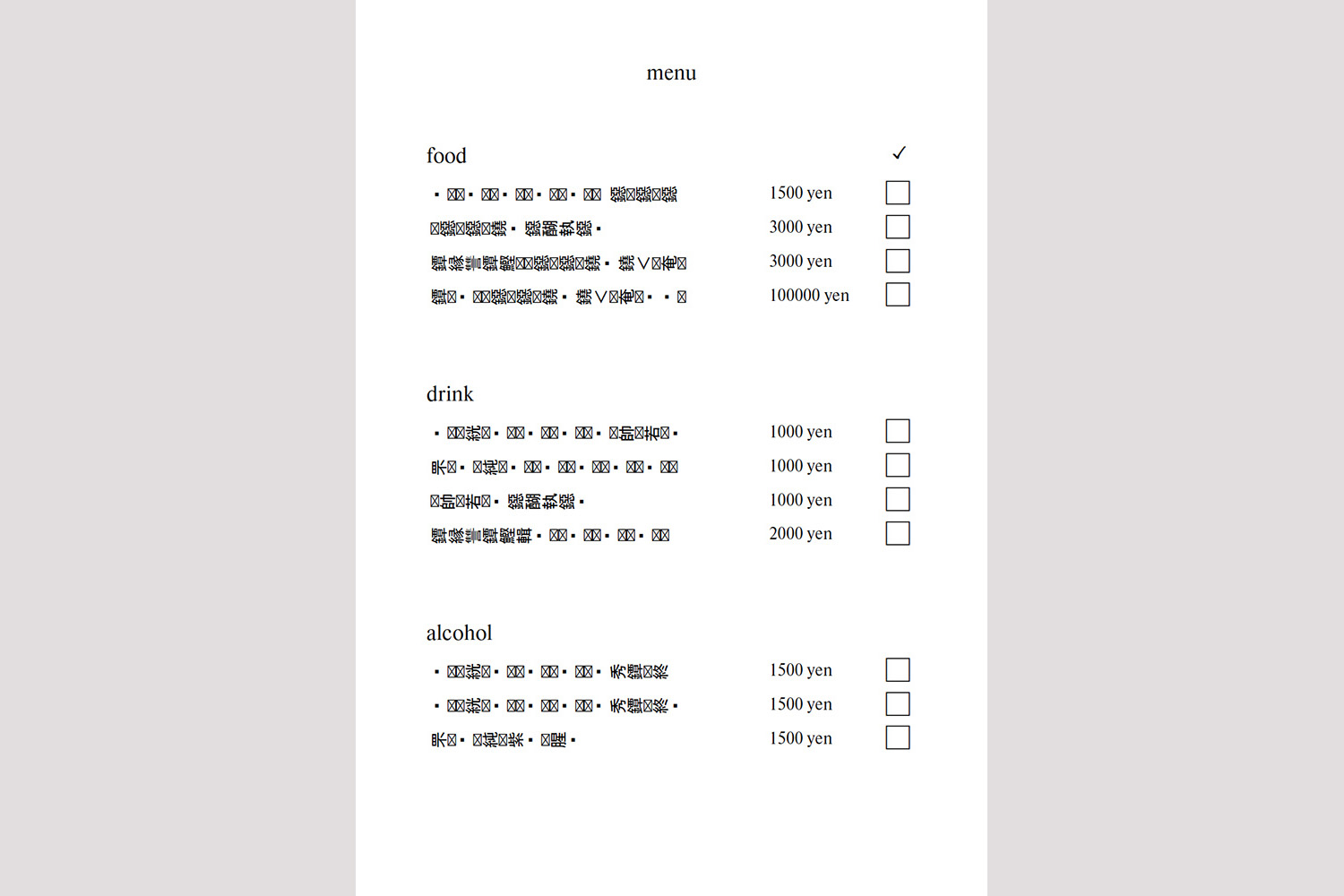

シンガポールを拠点とするアーティスト、ホー・ツーニェンの新作《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》は3対6面のスクリーンとVRによって構成されるインスタレーション。そこで扱われるのは哲学者の西田幾多郎や田辺元を中心に形成され、1930年代から40年代の日本の思想界で大きな影響力を持った「京都学派」の哲学者に関連するいくつかのテクストだ。

会場は「左阿彌の茶室」「監獄」「空」「座禅室」の四つの空間に分かれており、観客は最初の三つの空間でそれぞれ一対の映像を鑑賞したあと、「座禅室」でのVR体験に臨む。「座禅室」は蝶番のような役割を果たしており、VR空間内にはもうひと組の「左阿彌の茶室」「監獄」「空」「座禅室」が待っている。観客はスクリーンで鑑賞した映像のなかにVRを介して入っていくことになる。

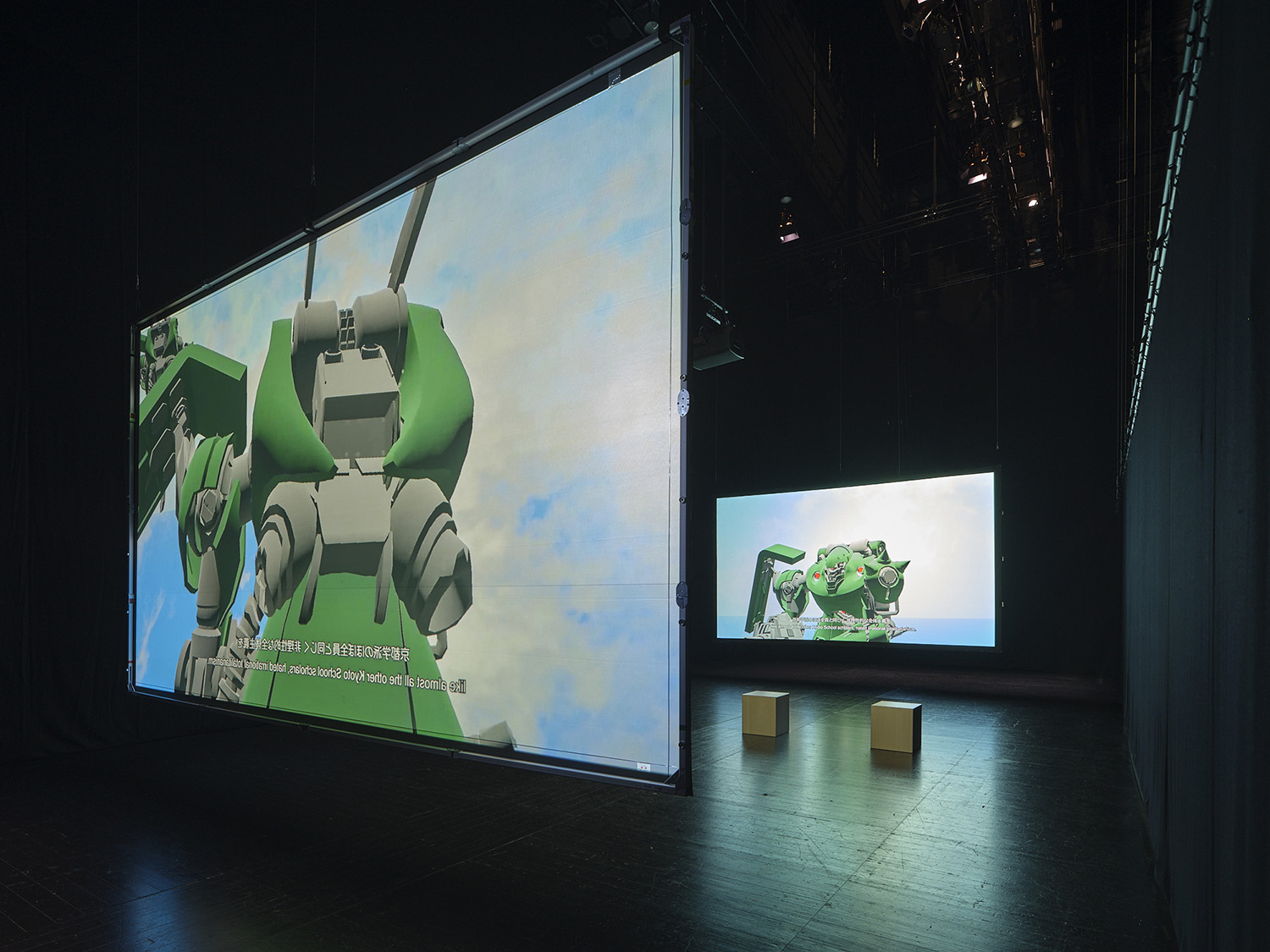

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

「座禅室」でヘッドマウントディスプレイを装着し床に座った観客はまず、VR空間内の「座禅室」へと誘われる。そのまま動かずにいると「座禅室」の風景が続くが、座ったまま身動きすると空間は「左阿彌の茶室」へと移り、立ち上がればゆっくりと「空」へと上昇、横たわれば「監獄」へと沈んでいく。観客の動きや姿勢が空間の移動をもたらし、その移動する先々で観客は哲学者たちの「声」に耳を傾ける。

「声」といってもそれは哲学者たちの肉声ではなく、彼らが遺したテクストを現代の人間が読み上げたものだ。現実空間の「左阿彌の茶室」「監獄」「空」ではそれぞれ、VR空間で読み上げられることになるテクストの背景が説明されているのだが、それらはすべて、声と字幕による次のようなナレーションで始まる。「この作品に声を貸してくださることに感謝します」。

一体どういう意味だろうか、と思っている間に説明は「この作品では、アジアにおける日本の軍事行動が激化した1930年代から40年代にある日本の知識人グループが生み出したいくつかの理論的テクストを舞台に上げます。読んでいただくのは」と続き、どうやらこれを聞く「私」(?)は何らかのテクストを読むことになっているらしいことが了解される。「左阿彌の茶室」で重なり合う2枚のスクリーンではそれぞれ1941年に西谷啓治・高坂正顕・高山岩男・鈴木成高によって実施された座談会「世界史的立場と日本」と西田幾多郎『日本文化の問題』が、「監獄」で背中合わせになった2枚のスクリーンでは三木清『支那事変の世界史的意義』と戸坂潤『平和論の考察』が、向かい合う2枚のスクリーンによって構成される「空」では田辺元『死生』が「読んでいただく」テクストとして示され、それぞれの背景の説明が続く。

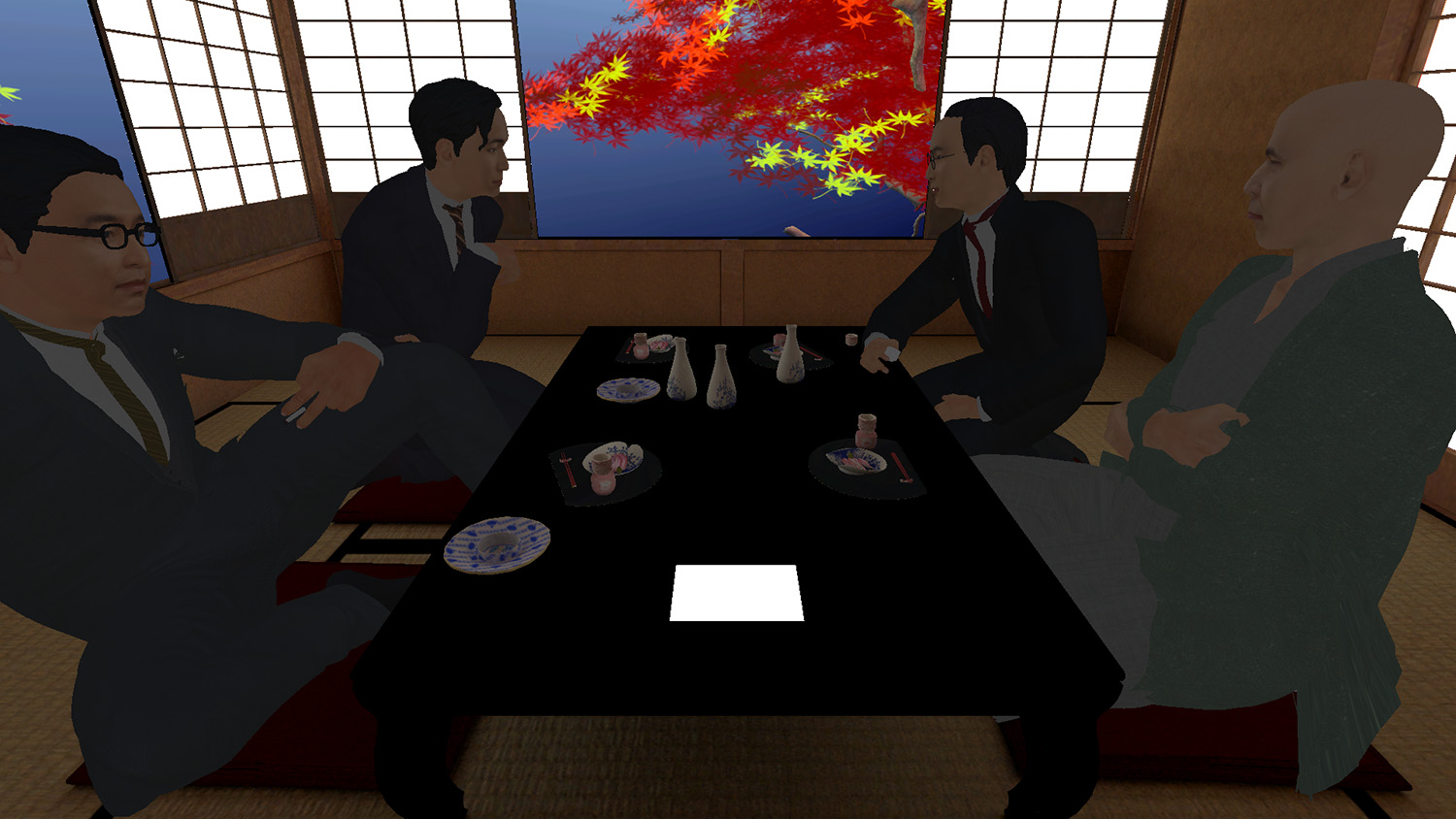

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

なぜテクストを読むのかという疑問に答えは与えられぬまま、観客は「左阿彌の茶室」から「監獄」を経て「空」へと至り、「座禅室」のVRで哲学者たちの「声」を聞くことでようやく、自分がこれまで聞いてきたものが「声優」への指示だったのではないかと思い当たる。「左阿彌の茶室」「監獄」「空」の映像作品はその意味でも「座禅室」のVR作品の「背景」を見せるものになっているのだ。そう考えると、現実の「座禅室」で観客が見るべきものはVRではなく、ヘッドマウントディスプレイを装着して現実を遮断し、VRに没頭して奇妙なふるまいを見せるほかの観客の姿なのかもしれない。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

スクリーンの「左阿彌の茶室」「監獄」「空」で指示されるテクストは(スクリーンでは「左阿彌の茶室」に登場した西田幾多郎『日本文化の問題』がVRでは「座禅室」で読み上げられることを除けば)、VR内のそれぞれ対応する空間で読み上げられているのだが、しかし同時に、観客の立ち位置は奇妙にスライドし、二重化されることになる。当然ながら、実際には観客はそれらのテクストを読み上げることはなく、聞き手の位置に留め置かれるからだ。

聞き手といってもその内実はさまざまだ。「監獄」で観客は独房に横たわり隣室から聞こえてくるらしい二人の哲学者、三木と戸坂の声に耳を傾ける囚人となる。「空」に昇った観客はモスグリーンの機体に赤いモノアイの(量産型ザクを思わせる)ロボットの群に囲まれ、気づけばその一体となって同じ方向へと向かっている。学徒動員が拡大されようとするなか京都帝国大学の公開講座として実施された田辺元『死生』を聞くうち、ロボットの機体はゆっくりと分解していき、私の(機)体もまた、宙に舞う塵のように消えていく。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

VR映像の一部[提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

「左阿彌の茶室」での観客は座談会「世界史的立場と日本」に速記者として立ち合った大家益造の立場に置かれ、卓上の紙に筆記をしている(ように観客が手を動かす)間は座談会の声が聞こえてくる。だが、その手を止めると、今度は大家自身が1971年になって発表した歌集『アジアの砂』から引用された短歌を読み上げる声が聞こえてくる。読み上げられる短歌のなかには戦時を振り返ったものも多く含まれており、戦争を正当化しようとする「世界史的立場と日本」との対比は痛烈なアイロニーをなす。

映像作品のなかには『アジアの砂』に関する情報も含まれているため、短歌を聞く観客はすぐにそれが大家自身の「声」だと気づくことになるだろう。だが奇妙なことに、作中で大家に「声」を提供した「声優」に「この作品に声を貸してくださることに感謝します」という言葉が捧げられることはない。そもそも、大家はすでに速記者として自らは沈黙し、哲学者たちの言葉を届けるというかたちで「声を貸し」ている。「声を貸」すものは自らの言葉を奪われるのだ。では、この作品に立ち会い現在を生きる観客はどうか。

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

会場の様子[撮影:三嶋一路/写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

さて、この作品には「声」を提供しながら謝辞を捧げられていない人物がもうひとりいる。「この作品に声を貸してくださることに感謝します」と語る当の本人である。文脈を考えればこれは作家自身の言葉だが、それが観客に届くまでには翻訳者と「声優」が介在している。透明化されたその存在は、しかし言うまでもなく「透明」ではあり得ないということも指摘しておかなければならないだろう。作家の来日が不可能になったためフルリモートで制作されたという《ヴォイス・オブ・ヴォイド─虚無の声》には、さらに多くの「透明」な存在が介在している。

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2021/voice-of-void/

関連記事

護るべきもの、手段としての秩序──「野口哲哉展 — THIS IS NOT A SAMURAI」、ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド—虚無の声」|会田大也(ミュージアムエデュケーター/YCAMアーティスティックディレクター):キュレーターズノート(2021年06月01日号)

ホー・ツーニェン『一頭あるいは数頭のトラ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年03月01日号)

2021/05/16(日)(山﨑健太)

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』

会期:2021/05/14~2021/05/21

チェルフィッチュの〈映像演劇〉『風景、世界、アクシデント、すべてこの部屋の外側の出来事』は4本の〈映像演劇〉によって構成される演劇公演/展覧会。2020年に札幌文化芸術交流センターSCARTS内のSCARTSコートで「初演」され、今回は穂の国とよはし芸術劇場PLAT アートスペースでの「再演」となった。

展覧会形式の〈映像演劇〉としては2020年に熊本市現代美術館で「初演」された『渚・瞼・カーテン』に続く第二弾。「境界」のモチーフは通底しながら、6本の独立した作品が並ぶ印象の強かった『渚・瞼・カーテン』から一転、『風景、世界、アクシデント』は足立智充と椎橋綾那の二人の俳優は共通しつつも形式の異なる四つの作品をひとつの空間に配置し、あるひとつの部屋を舞台にした趣の演劇公演/展覧会となっていた。

会場に入ってまず目に入るのは《カーテンの向こうで起きていること》。設置された壁面の前に2枚の白いレースカーテンが引かれている。そこに映し出される女(椎橋)はベランダにやってくる小鳥や空に浮かぶ雲の形など、カーテンの向こうの風景について語る。公園に出没する不審者、近づきつつある台風、踏切事故と不穏さを増していく語りはやがて、世界のあちこちで起きている災害の話に至る。だが、目にすることのない人たちの存在を気にかけることはほとんどないしこれからもないだろう、と「あなたは思ってる」と女は語る。「カーテンの向こう」はあちらかこちらか。存在しない線引きをしているうちに世界は転覆するだろう。時折ふわりと舞い上がるカーテンの向こうに女の実体はない。

会場の中央に置かれているのは《高い穴のそばで》。天板に「穴 hole」と書かれた丸テーブルに近づくと上方から男女(足立、椎橋)の声が聞こえてくる。「あなたは穴の底を覗き込もうとしている」という男に「わたしは穴の底を覗き込もうなんてしていない」と応じる女。男は穴の底にいるらしい。「考えるべきことはいつだって山ほどある。穴に気をとられてなんている場合じゃない」という女が穴に放った「小さな石のような物」は女がそれを忘れた頃に穴の底に届き「わたしを殺すだろう」と男は言う。丸テーブルの下の床面には真上からの光で黒い円形の影が描かれている。私の立つここは穴の縁かそれとも底か。

奥の壁面には《仕切り壁が仕切りを作っている》。壁にもたれながら話す男(足立)。すぐ横の壁にはガラスの嵌め込まれた縦長のスリットがあり、会場の外のカフェスペースでくつろぎ談笑する人々が見える。「世界は日に日に狂っていってる/ほとんどの人間は/そのことをあまり気にせず生きている」。平和な光景の背後でゆっくりと狂いゆく世界。「誰かが働きかけなければ、世界は正常化しない」と語る男が抱くのは革命への意志のようにも陰謀論に染まった狂気のようにも響く。

今回の展示ではここまでの3作品がひとつのループとして上演されており、観客は(入場のタイミングにもよるが)作品に誘導されるようにして会場の奥へと歩みを進めることになる。一方、《仕切り壁が仕切りを作っている》と向かい合う壁面では《ダイアローグの革命》が単独でループ上演されている。しかし、こちらはヘッドホンを装着して音声を聴く形式のため、壁面に映し出される男女の言葉が会場を歩き回る観客に届くことはない。観客はゆったりとしたひとり掛けのソファに腰を下ろし、ヘッドホンを装着することで、ようやく男女の声を聴くことができる。

「この世界をすぐにでも変えたい」と語る女と「世界が真に変わっていくことは、ゆっくりとした仕方でしか起こらない」と語る男。女は変革の実現のためには手段は正当化されると言い、男は正しい方法で変革を実現するために長い時間をかけなければならないと言う。両者の言葉は平行線を辿り、そもそも言葉を発する二人は互いの存在を認識していないようにも見える。男女はつねに正面を向いたままだ。時折、分身のようなもうひとりの男女が現われ短い言葉を発して去っていく。その言葉は未来からやってきた者のそれのようにも響くが二人はまるで別のレイヤーに存在しているようにときに平面上で重なり合い、干渉することがない。「ダイアローグの革命」とはその不能を示す言葉だろうか。沈黙した二人は私の方を見据え、しばしの後に去っていく。二人の言葉は私に向けられていたのかもしれない。

展示会場を出て振り返ると、スリットから会場内部の様子が見えた。壁の向こうで語っているはずの《仕切り壁が仕切りを作っている》の男の姿は私には見えず、薄暗い会場内に立つ観客たちが考えていることを私が知る術もない。展示会場からは能天気にも見えたカフェスペースを通り抜け、私は建物の外へ出る。世界には無数の境界が引かれていて、しかしどこまでもつながっている。

チェルフィッチュ:https://chelfitsch.net/activity/2021/02/eizo-toyohashi.html

穂の国とよはし芸術劇場PLAT:https://www.toyohashi-at.jp/event/performance.php?id=965

関連レビュー

渚・瞼・カーテン チェルフィッチュの〈映像演劇〉|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年06月01日号)

2021/05/14(金)(山﨑健太)

urauny「urauny dinner」

会期:2021/04/10~2021/05/05

White House[東京都]

Chim↑Pomのメンバーである卯城竜太、アーティストの涌井智仁、ナオ ナカムラの中村奈央によって運営される会員制のアートスペースWhite Houseの第一弾「展覧会」、「urauny dinner」が開催された。dinnerの語が示す通り、この展覧会は予約制レストランとして運営されており、観客は1時間ごとに4人ずつの予約枠を事前に押さえたうえで会場であるWhite Houseを訪れる。「提供される料理の素材は、無添加の有機食材などを使用した市販薬や化粧品」であり「作家は薬学者へのヒアリングと自身で食する事で安全を個人的に確認してきましたが、それは社会的に担保されるものではありません」とのことで、予約時には同意書へのチェックも求められる。

受付ではスマートフォンが回収され、私語が禁止であることを告げられると中へ。そこには白一色の立方体の空間が広がっている。入り口のある角から右奥へと対角線を引くように白く細長いテーブルが置かれていて、その突き当たる角にはテーブルがそのまま垂直に立ち上がるような形で強烈な白い光を発する照明器具が設置されている。連想したのは映画『2001年宇宙の旅』、あるいは実写映画版『進撃の巨人』(後編)に登場する謎の白い部屋。鳥や獣の鳴き声、何語かわからない会話に重低音(あるいはそれは照明器具から発せられたものかもしれないが)などが入り混じった音が聞こえてくる。それは発生源を想像することができる具体的な音を素材としながら、全体としてはどこでもない、むしろそれらの具体物からは切り離された空間を演出していた。

横並びでテーブルにつくとメニューが配布され、注文が決まったら手元のボタンを押してスタッフ(作家?)を呼ぶように言われる。しかし個別のメニュー名は文字化けしたような表記になっておりフード、(ノンアルコールの)ドリンク、アルコールの種別と値段の違いしかわからない。私は3000円のフードと1000円のドリンクを注文した。

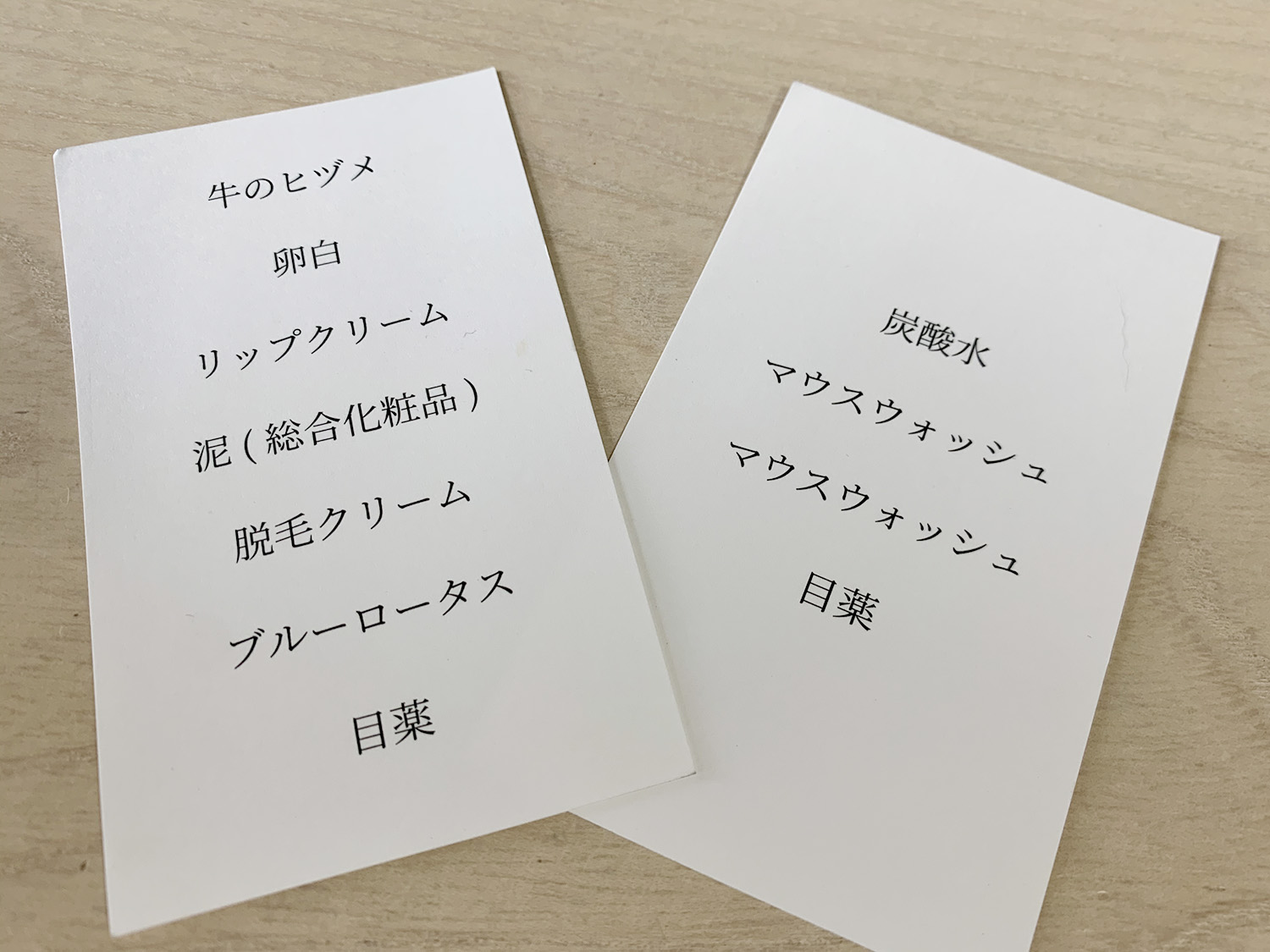

「urauny dinner」メニュー表

「urauny dinner」メニュー表

しばらくすると水が提供されカトラリーがセッティングされる。カトラリー、と言ってはみたものの、それは私の知るフォークやナイフといったものではなく、Sの文字をグッと引き伸ばしたような(積分のインテグラル記号のような)形状の金属製の棒である。3種類の異なる太さのそれはテーブルの縁と平行に、波模様を描くよう恭しく置かれるのであった。

またしばしの間ののち、ドリンクが運ばれてくる。氷とともにロックグラスに入れられたトロリとした微発泡性の液体は私の予想に反し意外にも「飲める」。ジントニックがこんな味ではなかったか(私はほとんど酒を飲まないので何かほかの酒と混同している可能性もあるが)。

ちびちびとドリンクを飲んでいる間にほかの客の皿が運ばれてくる。どうやら居合わせた2人は同じものを頼んだらしい。チラリと見るとそこには棒状の物体が三つ並び、その上にはさまざまなトッピングが施されているようだ。小洒落たエクレアのようにも大きめの小枝(お菓子のアレを想像していただいても本物の枝だと思っていただいてもよい)のようにも見える。2人の客はカトラリーは使わず、手でつまんで端からそれをかじっていた。ポリポリと硬めの咀嚼音が聞こえてくるが、食が進まないらしく手も口もすぐに止まり、ときたま思い出したようにまたひと口、という様子。

かなり待たされた後で私の皿が運ばれてきた。鳥の嘴のような形状の物体と緩いマッシュポテトのような、あるいは少量の水で溶いた粉末のコーンスープのようなドロっとした液状の何か。表面に焦げ目がついた(おいしそうとも言える匂いのする)それらの上には青い花弁が散らされている。「鳥の嘴」と「マッシュポテト」が並ぶ様は焦げ目も相まってラクレットチーズ(バーナーで炙ってパスタの上にダーっとかけるアレ)のように見えなくもない。さすがに手で、というわけにはいかず、カトラリーになすりつけてひと口。おいしくも不味くも食えなくもないという絶妙なライン。私は食べ物を残すことにかなり強い抵抗感があり、完食するつもりでしばらく食べていたのだが、カトラリーが液体を掬える形状ではないためごく少量ずつしか口に運べず、しかも食べているうちにうっすら気持ち悪くなってきたためあえなくギブアップ。ドリンクにせよフードにせよ、味よりはむしろ口に残る舌触りの方が「気持ち悪い」と感じる原因だったように思う。

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

鐚 鐚 鐃�鐚醐執鐚�(2021)

しかしこれ以上は食べられないとなってもスタッフはキッチンに引っ込んでいて、どうなれば終わりなのかもわからない。手持ち無沙汰な時間を潰そうにもスマートフォンは手元にない。ほかの客とともに無言でスタッフを待つ気まずい時間がかなり長く続く。漂う気まずさには出された食べ物を完食していない(というかほとんど残している)ことへの罪悪感も含まれているだろう。宇宙人との会食に呼ばれたものの食事が口に合わず、残したことで相手の機嫌を損ねはしないだろうか(怒って私を食べたりしないだろうか)と心配するような心持ちである。

ようやく解放されると注文したメニューの食材が記された名刺大のカードを受付で手渡され、そこで私はようやく自分が何を食べたかを知ることになる。マウスウォッシュ、目薬、リップクリーム、脱毛クリーム等々。なるほど、そもそもマウスウォッシュやリップクリームは使っているうちにその一部が体内に取り込まれているだろうし、目薬もまた目の粘膜を通して「摂取」されるものだ。それらを使う行為と飲食との違いは実はそれほどないとも言えるのかもしれない。

しかし参ったのはその後である。帰宅して風呂に入ってはボディソープやシャンプー、入浴剤の匂いが、歯を磨けば歯磨き粉の匂いが吐き気を誘う。それは匂いに対する条件反射に過ぎないのだが、肌や口腔からそれらを「摂取」していることへの自覚が、身体という境界を侵犯されることへの抵抗として吐き気を生じさせているのだとも言えるだろう。そのとき、「食べられて」いるのはむしろ私の方なのだ。では、普段の食事はそうではないと言い切れるだろうか。「会食」のテーブルの向かいには誰も座っていなかった。私が対峙する相手は皿の上の「食べ物」であり、テーブルの向こうに広がる世界だったのだ。私の身体は一生をかけて内部から侵食され、世界という外部へと消化されていく。

urauny:https://twitter.com/urauny

関連記事

コロナ禍における正反対のふたつの展覧会──ダークアンデパンダン/内藤礼 うつしあう創造|能勢陽子(豊田市美術館):キュレーターズノート(2020年07月01日号)

2021/04/28(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)