artscapeレビュー

五十嵐太郎のレビュー/プレビュー

「Windowology: New Architectural Views from Japan 窓学 窓は文明であり、文化である」展

会期:2022/09/18~2023/02/28

ヴィラム・ウィンドウ・コレクション[デンマーク、コペンハーゲン]

ヴィラム・ウィンドウ・コレクションは、北欧を中心にヨーロッパの歴史的な窓を数多く収集しているが、日本を含むアジアの窓はほとんどない。そこで3年前に「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」が東京国立近代美術館でオープンした際にディレクターらが来日し、古材店から障子などを少し購入したらしいが、この分野を強化すべく、筆者が監修した窓研究所の展示「Windowology: New Architectural Views from Japan 窓学 窓は文明であり、文化である」を招待することが企画された。同施設では、こうした外の展示を受け入れる巡回展は初めての試みらしい。

なお、この展覧会はもともと窓学10周年を記念し、東京のスパイラルで開催した「窓学展」が原形であり、ジャパンハウスの巡回枠に採択されたことを受け、海外向けに内容を再編したものだった。もっとも、開催期間がコロナ禍でロサンゼルス、サンパウロ、ロンドンの3会場とも、窓学チームは現地入りができず、オンラインでの設営となった。ロサンゼルスにいたっては、期間中に開館もできなかったため、完全に無観客の展示である(ただし、オンライン上では詳しく鑑賞可能)。したがって、ヴィラム・ウィンドウ・コレクションでの延長戦がなければ、「Windowology」展の現場を海外で目にすることはできなかった。

さて、スパイラルのときからただの学術発表にならないよう、現代アートを組み合わせていたが、巡回展では津田道子に参加を依頼している。会場ごとに異なるインスタレーションを行ない、コペンハーゲンでは展示への導入として、フレームと鏡と映像による迷宮的な空間を出現させた。展示の内容は以下の通り。環境の面からは東工大の塚本研による手仕事の作業場における開口部と小玉祐一郎による近代建築のシミュレーション、表象の視点では東北大の五十嵐研による漫画における窓(『サザエさん』)と物語の窓、そして現代住宅の窓については、ジェレミー・ステラが撮影した写真群を用いている。日本建築の特徴を示すものとしては、建築家の言葉を壁に記したほか、早稲田大の中谷研による掬月亭の映像を流し(可動の開口部によって、空間の表情が劇的に変化)、リアルサイズに拡大した起こし絵図によって再現され、内部に入ることもできる別名「十三窓席」の擁翠亭を展示のハイライトとした。ヴィラム・ウィンドウ・コレクションがモノとしての窓に焦点をあてるのに対し、「Windowology」展は窓がどのように人々のふるまいに影響を与えたか、またメディアにおいてどのように表象されたか、といったアプローチを導入したことに違いが認められるかもしれない。

津田道子の展示

前川國男自邸、聴竹居などの環境シミュレーション

漫画に描かれた窓、手仕事の環境における開口

ジェレミー・ステラが撮影した現代日本の住居

建築家の言葉、物語の窓

茶室の1/1インスタレーションと起こし絵図

茶室の内部

Windowology: New Architectural Views from Japan

会期:2022年9月18日(日)~2023年2月28日(火)

会場:ヴィラム・ウィンドウ・コレクション(Maskinvej 4, 2860 Søborg, Denmark)

2022/09/15(木)(五十嵐太郎)

ヴィラム・ウィンドウ・コレクション

ヴィラム・ウィンドウ・コレクション[デンマーク、コペンハーゲン]

コペンハーゲン郊外にあるトップライトのプロダクトで知られる世界的なメーカーVELUXが2006年に設立したヴィラム・ウィンドウ・コレクションを訪れた。市の中心部からは電車とバスを乗り継いで40分弱、かつての社屋をリノベーションし、窓の歴史の展示や創業者ラスムッセン一族と企業の多面的な活動を紹介している。正面の上部にあるデザインは、天窓を通過する光をイメージしたかつてのロゴだという。エントラスの横の部屋では、窓をモチーフとする絵画も飾られていた。窓のイメージに囲まれた階段を降りると、紀元前から現代まで窓の歴史を一気にたどる通路が始まる。古代ローマ、ゴシックのステンドグラス、バロック期のヴェルサイユ宮殿、古典主義、アール・ヌーヴォーなどを経て、VELUXが誕生した1941年を含むモダニズムが続く。

窓の歴史をたどる通路。古代ローマのエリア

VELUX創業者や企業の展示

ヴィラム・ウィンドウ・コレクション。玄関上が天窓の断面をイメージしたかつてのロゴ

そのあと美術館の収蔵庫にある引き出し型の絵画ラックのように、各時代の実際の窓が時代順に並ぶ。17世紀以降の歴史建築だけではなく、バウハウスの校舎から譲り受けたものも含まれていた。なるほど、これならコンパクトに多くのコレクションが入るだけでなく、両面から確かめることもでき、窓ならではの収納の手法である。なお、共通の色分けによって、歴史の通路、窓のラック、年表の時代が示されていた。

引き出せる窓ラック

ノコギリ屋根ゆえに、上部から光が差す明るい室内には、わざわざ引き出さなくても、常設で数多くの古い窓や関連する部材、あるいは制作するための工具、材料、ガラス製法の歴史なども展示している。掃除がしやすいように、表と裏がぐるっと回転するなど、実にさまざまな開き方をする窓が存在することに感心させられた。またさまざまなタイプの窓を紹介するコーナーでは、防弾ガラスもあり、説明のボタンを押すと、ロビン・フッドがリンゴを射抜く場面さながらに、女性が顔の前に小さなガラスをもち、そこに男性が銃を撃って性能を示すという現代では信じられない白黒の資料映像が流れた。

ノコギリ屋根の下の展示

特筆すべきは、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2014において、中央館のエレメント展示で壁一面を使って紹介されたイギリスの建築史家チャールズ・ブルッキンズの窓コレクションが、現在ここに展示されていることだろう。彼とこのときの全体ディレクターだったレム・コールハースの会話の映像も見ることができる。ヴィラム・ウィンドウ・コレクションは約300の歴史的な窓を所有しており、やはり実物そのものを直接鑑賞できるのが、この施設の強みだろう。

チャールズ・ブルッキンズの窓コレクション

2022/09/15(木)(五十嵐太郎)

コペンハーゲン中央駅近くの展示施設

[デンマーク コペンハーゲン]

およそ2年半ぶりの海外となるデンマークに入り、コペンハーゲン駅の近くのホテルから徒歩圏内の施設をまわった。国立博物館の正面から右側に展開する歴史部門は手堅くまとめていたが(植民地の奴隷たちの声といった新しい切り口のコンテンツも含む)、左側のいわゆる民族展示は什器も含めて実験的である。特に企画のバイキング展は、ドラマの実写映像や歴史的人物のアニメ風イラストなど、明らかに若者層を狙った演出だったが、部屋全体が暗くなっていたために、肝心の展示物は逆に見えにくい。驚かされたのは、日本のコスプレ文化(とデンマークの交流)を2室も使って紹介していたこと。これはアラスカ、メキシコ、アフリカの民族展示のフロアと同列に並んでおり、文化人類学的に興味深いテーマとして捉えられていた。

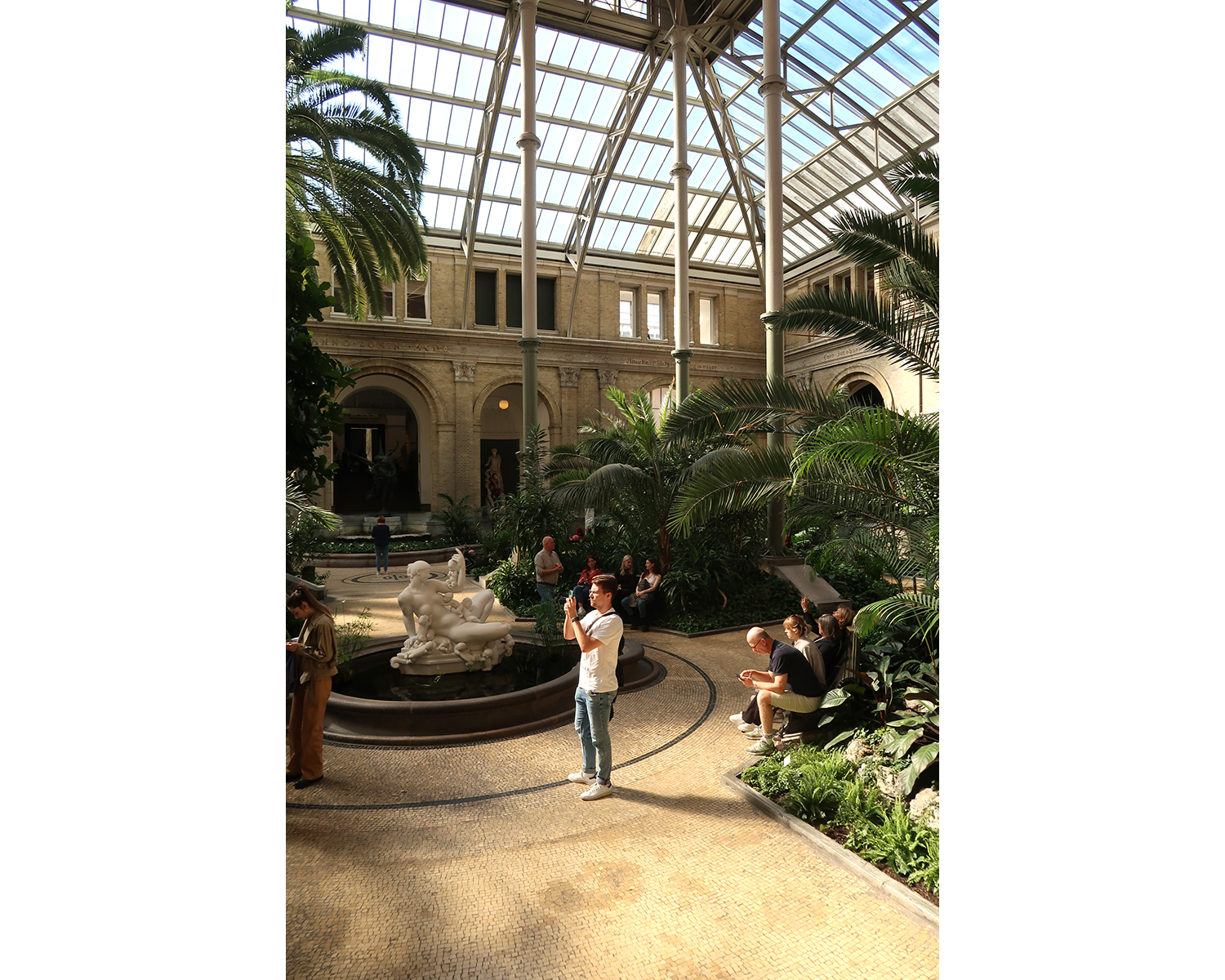

国立博物館

ニューカールスベア美術館の外観は古典主義風だが、よく観察すると、かなり様式を逸脱した表現も見受けられるように、やはりそれほど古いものではなく、1897年にオープンしている。これはデンマークを代表するビール会社の実業家が創設したもので、エジプト、ギリシア、ローマなどの古代からフランスの近代絵画までのコレクションをよく揃えていた。魅力的な空間として感心したのは、ガラスのドーム屋根を架けた中庭である。手法自体は必ずしもめずらしいデザインではないが、中央に噴水を置き、大きな椰子の木が囲み、温室のような空間となっていることにより、まるで本当の公園のように来場者がくつろいでいる事例を初めて目撃した。これに隣接してカフェがあるのも素晴らしい。なお、ヘニング・ラーセンが背後の増築棟を設計しており、挿入された展示空間のヴォリュームのまわりにある階段をのぼると、屋上につながっていて、隣のチボリ公園など、街並みを眺めることができる。

ニューカールスベア美術館

温室のような中庭

ヘニング・ラーセンの増築

ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展2018でも紹介されていたOMAによる《BLOX》(2017)は、パズルのようにさまざまなプログラムを組み合わせた水辺の複合施設である。マッチ箱を積み上げたような外観に対し、地上レベルでは車道が貫通したり、デンマーク建築センターの展示場からジムが見えるなど、思いがけない遭遇をもたらし、まさに都市を埋め込む。またヤコブセンらの家具を展示する大階段の横に、スパイラル状の滑り台を併設する遊び心も忘れない(若者がこれを選択し、楽しみながら帰路についていた)。建築センターでは、空間が伸び縮みする宇宙建築、ならびに近代以降のデンマークの女性建築家の歴史や国外の女性建築家によるインスタレーションの展示をしていた。後者のテーマは、日本でもそろそろ本格的に大きな企画展を行なうべき内容だろう。

《BLOX》

《BLOX》の滑り台

女性建築家によるインスタレーション

2022/09/13(火)(五十嵐太郎)

みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2022 会場めぐり

会期:2022/09/03(土)~2022/09/25(日)

[山形県]

山形ビエンナーレは市の中心部に複数の会場があり、がんばれば1日ですべてまわることは可能だが、「現代山形考~藻が湖伝説~」はゆっくり見るべき内容なので、1日半くらいは必要だろう。以下に各会場について記したい。駅前のやまぎん県民ホールでは、松村泰三による《風の花》が、風を受けてぐるぐる回る。第77回山形県総合美術展を開催中の山形美術館は、出口付近に「現代山形考~長瀞想画と東北画~」(過去の小学生と現代のアーティストの絵画が並ぶ、時空を超えた出会い)が展示されていた。

現代山形考〜長瀞想画と東北画

遊学館における「現代山形考~日本のかたち~」の展示は、オリンピックの会場となった明治神宮外苑の建設に3人の山形人(伊東忠太、佐野利器、折下吉延)が関わっていたことに注目している。そして同館の縣人文庫の常設展示や図書館の資料と合わせ、3人を紹介するほか、岡崎裕美子+ナオヤによる短歌・イラストの作品もあった。BOTA theaterでは、「現代山形考〜山形のかたち〜」としてアメフラシによる金井神ほうきや草鞋の継承プロジェクト、ならびに朝日辿による長瀞猪子踊りをもとにした絵本を紹介する。その近くの郁文堂では、建築学生のポートフォリオ、山形銀行旧本店の仮囲いでは、原高史による未来山形の七日町通りの色鮮やかな街並みグラフィックがあった。仏壇屋の長門屋の脇から奥に入ると、2つの蔵を用いた展示、すなわち浅野友理子「草木往来」と内藤正敏・草彅裕の師弟による暗室での写真展「二つの自然」が出迎える。前者は削り花をモチーフとした新作、ならびに家庭菜園や食用植物などの大きな絵画(今回は木に描くことにも挑戦したという)、後者はともに光の表現が印象的だった。

現代山形考〜日本のかたち

BOTA theaterにおけるアメフラシの展示

山形銀行旧本店の仮囲いにおける原高史のグラフィック

蔵を用いた浅野夕理子の展示

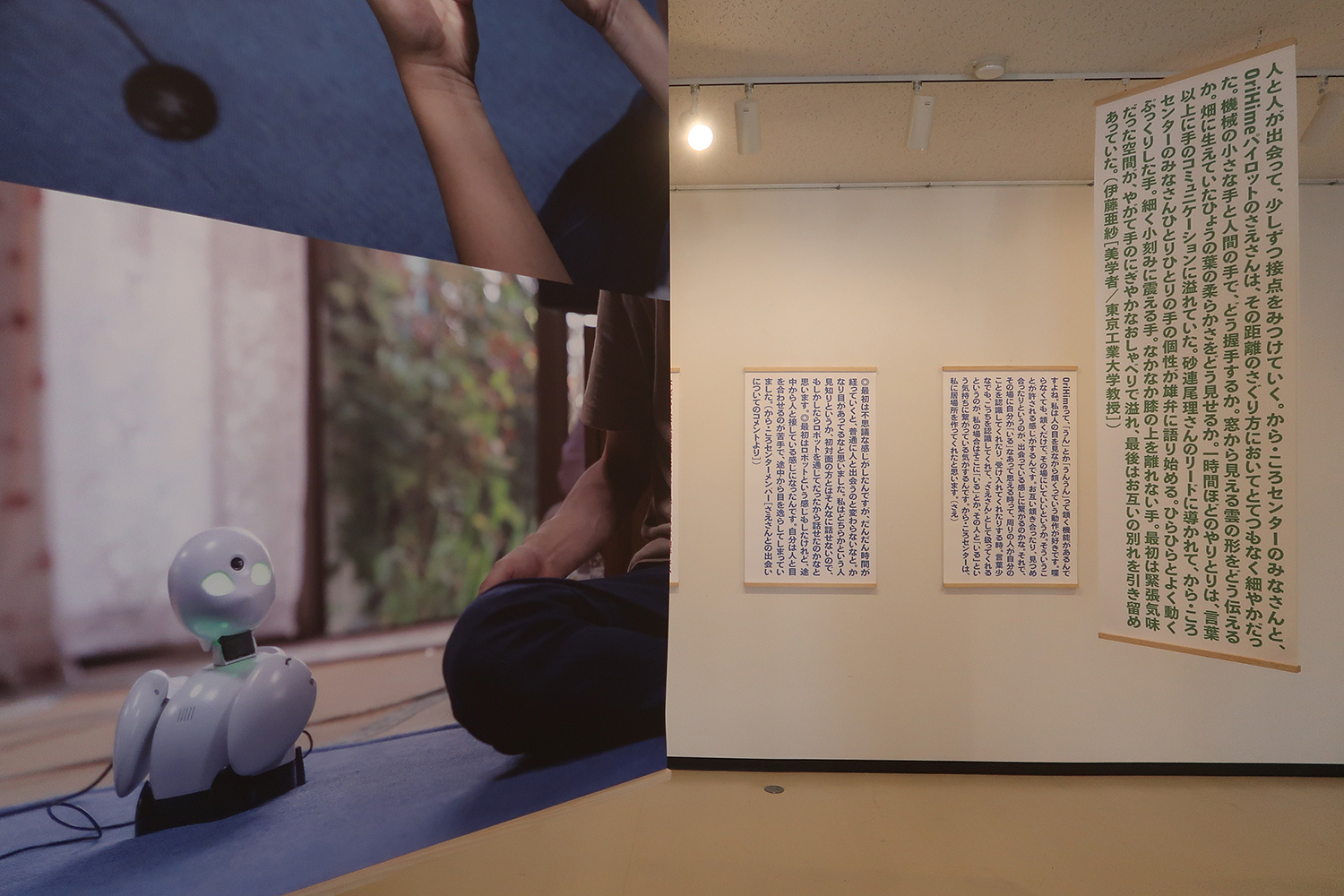

ぎゃらりー・らららにおける、きざしとまなざし2022 企画展「さわる/ふれる 〜共振するからだ〜」展は、障害と表現をつなぐワークショップを言葉と写真で紹介し、分身ロボットOriHimeも登場する。なお、防火建築帯が残るすずらん通りでは、夜にアートイベントを開催していたが、こちらはタイミングがあわなかった。

ぎゃらりー・ららら

特筆すべきは、すでに完成していたが、山形ビエンナーレのスタートにあわせて、本格的にオープンしたやまがたクリエイティブシティセンターQ1の施設だろう。ここではセンスの良いショップに混じって、ビエンナーレのイベントとして、陶器市、おくすりてちょう、まちのおくゆき、ピンクパブリック・プロジェクトの紹介、アトリエ公開などが展開していた。Q1とは「旧一」でもあり、OpenAによって、昭和初期の旧第一小学校を再リノベーションしたものだ。日本のリノベーションはどうしても小ぎれいになってしまうが、二階より上のフロアはコンクリートむき出しのワイルドな空間とし、未完成のような雰囲気が強い存在感を放つ。

再リノベーションされたQ1の室内

公式サイト:https://biennale.tuad.ac.jp

第77回山形県総合美術展

会期:2022/09/03(土)~2022/09/19(月・祝)

会場:山形美術館(山形県山形市大手町1-63)

2022/09/04(日)(五十嵐太郎)

みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ2022 内覧会、「ここに新しい風景を、」

会期:2022/09/03~2022/09/25

[山形県]

前回は完全オンラインとなった山形ビエンナーレ2022の記者発表に出席した。全体としては7つのプロジェクトを軸としているが、プレスからの何組参加していますかというお約束の質問に対し、正確には数えられないという答えが、その特徴を示している。すなわち、国内外の著名なアーティストを招聘するのではなく、地元の山形にゆかりのある芸術家、デザイナー、建築家、研究者が、チームをつくるほか、学生による「東北画は可能か? 」の作品群、ムカサリ絵馬、小学校教育の絵画も出品されるなど、さまざまなパターンで参加しているため、単純に何組という表現はほとんど不可能なのだ。

特に三瀬夏之介がキュレーションを担当した「現代山形考~藻が湖伝説~」は、かつて山形に大きな湖があったという言い伝えをもとに、さまざまなジャンルの展示物が混在し、メインの会場となった文翔館の議場ホールは、「驚異の部屋」的な空間になった。例えば、近現代の絵画、彫刻、ヤマガタダイカイギュウの模型、修復技術、仏像、考古学、ゲーム、映像、地蔵や街並みのリサーチなどだ。あいち2022のように、1部屋に1作家とは全然違い、ぎゅうぎゅうに詰め込んだ超高密度な内容ゆえに、議場ホールの鑑賞はかなりの時間が必要となる。ちなみに、筆者の研究室も、会場となる文翔館の誕生時に開催された1916年の巨大博覧会(共進会)、ならびに古典主義の細部を分析したパネルを出品し、建築家の貝沼泉実が湖をイメージして、青いカーペットを敷いた会場デザインを担当している。

議場ホール会場

ヤマガタダイカイギュウ 青野文昭

現代風神雷神考

地形模型、西徐闇など

文翔館の時間と空間をひもとく

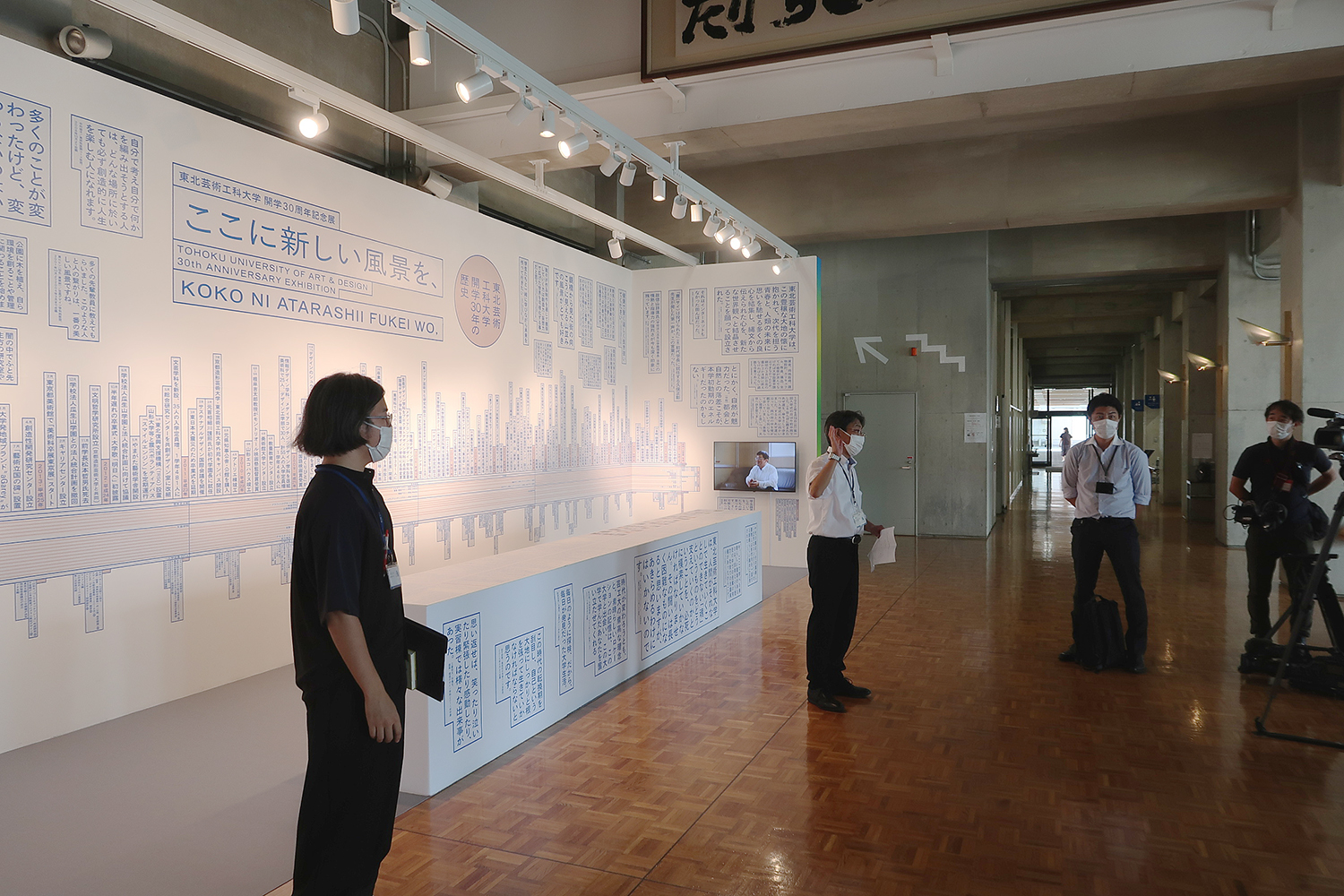

一方、いつも山形ビエンナーレの会場となる東北芸術工科大学は、今年が開学30周年を迎えるということで、その記念展「ここに新しい風景を、」が同時開催された。小金沢智によるキュレーションのコンセプトは、大学が始まったとき、「この敷地は全部畑と田んぼだった」という理事長の言葉を受けて、構想されたものである。大学の1階では大型の年表と関係者の言葉、7階では卒業生8組とひとつのプロジェクトを展示した。各ジャンルから、多田さやか、西澤諭志、近藤亜樹、近藤七彩、アメフラシ、飯泉祐樹、「東北画は可能か?」、かんのさゆり、F/styleが参加し、会場ではそれぞれの風景が展開されている。

30周年記念展 年表

多田さやか

公式サイト:https://biennale.tuad.ac.jp

ここに新しい風景を、

会期:2022/09/03(土)~2022/09/25(日)

会場:東北芸術工科大学THE TOP、THE WALL (山形市上桜田3-4-5)

2022/08/28(日)(五十嵐太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)