artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

齋藤陽道「せかいさがし」

会期:2013/05/18~2013/06/02

青山ゼロセンター[東京都]

2010年に写真新世紀優秀賞受賞(佐内正史選)、2011年にはデビュー写真集『感動』(赤々舎)を刊行と、齋藤陽道の写真は聾唖者というハンディキャップを超えて、少しずつ、だが確実に共感の輪を広げつつある。今回の青山ゼロセンターでの個展「せかいさがし」を見ると、その作品世界がさらに深まり、強い説得力を持ち始めていることがわかる。

2階の展示会場に新作の「せかいさがし」が16点、1階に岩崎航の詩とコラボレーションした「点滴ポール」が9点、さらに奥の部屋では「せかいさがし」と前作の『感動』からピックアップした作品78点によるスライドショーが上映されていた。そのなかでは、特にスライドショーがよかったと思う。といっても、特別に趣向を凝らしているわけではなく、写真がぼんやりと現われては、次の写真と重なり合うようにして消えていくだけだ。音楽や音は一切ついていない。その写真と写真の継ぎ目(間)の部分が目に残る。映像がひと時も留まることなく現われては消えていく様を見続けていると、齋藤が「せかい」に向けたイノセントな眼差しに次第に同化していくように感じる。

「じっくりと時間をかけてみる。

見る。ぼくは見てきた。

なにを。せかいだよ」

彼の純粋な感動が目の前の対象に注ぎ込まれ、それをしっかりとつかみ取りたいという衝動に結びついていく。光、子ども、植物、街の一隅、写っているのはごく些細なものだが、それ自体に凛とした存在感がある。そのイメージ定着のプロセスが、スライドショーによって追体験できるような気がしてくるのだ。写真作品の見せ方としては、スライドショーはあまり人気がないようだが、まだまだいろいろな可能性を持つメディアではないだろうか。普通の2階建ての家を改装した展示スペースの雰囲気もとてもよかった。ただ残念なことに、会場の青山ゼロセンターは、この齋藤の展覧会でクローズしてしまうという。ホワイトキューブのギャラリーにはない、温かみのあるいいスペースなのだが。

2013/05/18(土)(飯沢耕太郎)

写真のエステ 五つのエレメント

会期:2013/05/11~2013/07/07

東京都写真美術館 3F展示室[東京都]

タイトルの通り「おしゃれな」展覧会だった。東京都写真美術館の収蔵作品による「コレクション展」は、ここ10年ほど毎年2~3回のペースで続いている。そろそろマンネリ化の兆しが出ているのではないかと、この欄でも何度か指摘してきた。だが、今回の「写真のエステ 五つのエレメント」展(キュレーションは石田哲朗)を見ると、2万9千点を超えるという東京都写真美術館の収蔵作品を活用するやり方は、まだまだあるのではないかと思えてくる。

「五つのエレメント」とは「光」「反映」「表層」「喪失感」「参照」。相互の関係性はあまりないが、それぞれの角度から作品を見直すと、写真表現のエステ=エステティカ=美学が浮かび上がるように仕組まれている。むろん、既視感のある見慣れた作品も多いが、「光」のパートに展示された1920~30年代にアメリカ・シアトルに在住して、各地の写真サロンに出品していた福光太郎(1898~1965)など、あまり紹介されていない写真家の作品を見ることができた。またやはり「光」のパートの川内倫子「イルミナンス」(34点)や、「喪失感」のパートのクリスチャン・ボルタンスキー「シャス高等学校」(23点)など、展示作品の数を増やして、個展を思わせる雰囲気の空間を構築していたのもとてもよかった。

こういう展示を見ていると、写真美術館の収蔵作品をさらに自由に再構築した展覧会も見たくなってくる。写真以外のジャンルの作品との共存、外部キュレーターの招聘なども、もっと積極的に考えていくべきではないだろうか。

2013/05/17(金)(飯沢耕太郎)

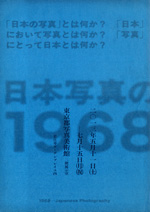

日本写真の1968

会期:2013/05/11~2013/07/15

東京都写真美術館 2F展示室[東京都]

さまざまな問題提起を含む重要な展覧会である。1968年と言えば、「プラハの春」やパリの「五月革命」に続いて、日本全国で学園闘争の嵐が盛り上がりを見せるなど、第二次世界大戦後の政治・社会体制への「異議申し立て」が相次いだ年だ。日本の写真表現においても、大きな変革への胎動が形をとり始めていた。本展はその1968年を中心にした、1966〜74年の写真家たちの動向を「プロローグ」「写真100年展」「プロヴォーク」「Interlude」「コンポラ写真」「写真の叛乱」「エピローグ」の7部、約250点の写真群で概観しようとする意欲的な企画である。

「プロヴォーク」以下の中間部の写真家たちの動きについては、これまで多くの展覧会や写真集で取り上げられてきたので、それほど新味はない。むしろ見所は、その前後の「写真100年展」と「写真の叛乱」のパートである。1968年6月1日から東京・池袋の西武百貨店でスタートし、同年11月まで全国各地を巡回した「写真100年──日本人による写真表現の歴史展」(日本写真家協会主催)は、画期的な展覧会だった。その成果をまとめて71年に刊行された『日本写真史1840-1945』(平凡社)を含めて、日本の写真表現の展開の見取り図を、この時点で提示できたことの意義はいくら強調してもし過ぎということはない。本展では、実際に会場に展示された大判の木製パネルも並んでいて、その衝撃を追体験できるようになっていた。また同展に出品されていた「北海道開拓写真」や山端庸介の原爆投下直後の長崎の記録写真が、「アノニマスな記録」の意味を再評価しようとした多木浩二、中平卓馬、森山大道ら「プロヴォーク」の同人たちに大きな影響を与えたことが伝わってきた。

さらに興味深いのは、「写真の叛乱」のパートに展示された全日本学生写真連盟とその周辺の写真家たちによる「集団撮影行動」の成果である。大学、高校の写真部のメンバーたちの全国組織である全日本写真連盟(1952年設立)は、一定のテーマを決めて手分けして写真を撮影・発表する「共同制作」を盛んに試みていた。ところが、60年代半ば以後の新左翼と全共闘運動の高揚のなかで、「あらかじめ作られたストーリーを絵解きするのでもない、共通の主題を持ちながら個々人の撮影行動を集約していく」動きが具体的に形をとっていく。この「集団撮影行動」は、写真集『この地上にわれわれの国はない』(全日本学生写真連盟公害キャンペーン実行委員会、1970)や『ヒロシマ・広島・hírou-ʃímə』(全日本学生写真連盟広島デー実行委員会、1972)に結実し、未刊には終わったが明治以降の近代化の矛盾を問い直す「北海道101」の撮影・発表活動も積極的に展開された。

すでにややセピア色に変色し、生々しい折り目や皺が入ったままの無名の学生たちのプリントが、これだけ大量に展示されたのは初めてだろう。それらはこの時期の日本の写真表現の変革が、若い写真家たちの無償の情熱に火をつけ、厚みのある「集団撮影行動」のうねりを巻き起こしていった様を、まざまざとさし示していた。いわば写真史の「表の顔」だけではなく、このような「裏の顔」(むしろ「地下の顔」といった方がいいかもしれない)を明るみに出そうという作業は、きわめて実り多い、豊かな可能性をはらんでいるのではないかと思う。

2013/05/17(金)(飯沢耕太郎)

佐藤時啓「光──呼吸 そこにいる、そこにいない」

会期:2014/05/13~2014/07/13

東京都写真美術館2階展示室[東京都]

佐藤時啓が1980年代末に「光──呼吸」のシリーズを発表し始めた時の衝撃をよく覚えている。それまでも佐藤のように、美術系大学出身のアーティストが写真作品を発表したことはあった。だが、都市空間にうねり、踊る無数の線をペンライトで描いたり、風景の中に鏡の反射による光を浮遊させたりしてフィルムに写し込む彼の作品は、発想も方法論も、それまでのドキュメンタリー、スナップ写真が中心だった日本の写真家たちの作品とは相当にかけ離れたものだったのだ。

もうひとつ驚いたのは、時に縦横数メートルに及ぶその作品のスケールである。以前佐藤から、なぜ写真家たちは発表時の写真の大きさを厳密に定めないのかと問われて、虚を突かれたように感じたことがある。たしかに、どれくらいの大きさにプリントするのかについては、印刷媒体や会場の空間にあわせてフレキシブルに決めることが多い。佐藤は、あらかじめプリントの大きさについては、きちんとコンセプトを定めて撮影に臨む。そのあたりも、従来の写真表現とは一線を画するもので、新鮮な驚きを覚えた。

今回の東京都写真美術館での展覧会では、その「光──呼吸」シリーズ以来の佐藤の代表作を過不足なくフォローしていた。ペンライトや鏡の反射を長時間露光で定着する手法に加えて、彼は2000年代以降になるとピンホールカメラや移動式のカメラ・オブスクラを用いて制作するようになる。「Gleaning Light」あるいは「Wandering Camera」と称されるそれらの作品は、多くの協力者を必要とするものであり、撮影場所も海外にまで広がって、よりオープンな印象を与えるものになった。とはいえ、「私が写そうとしているのは、実は人間そのものなのである」という初発的な動機は、ずっとそのまま純粋に保ち続けられている。一見「コンセプチュアル」に見える佐藤の作品には、実は彼自身を含めた「人間」たちの生の矛盾や混沌が、生々しく写り込んでいるのではないだろうか。

2013/05/17(土)(飯沢耕太郎)

岡本太郎のシャーマニズム

会期:2013/04/20~2013/07/07

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県]

岡本太郎の作品のバックグラウンドに、パリ時代(1930~40)に学んだ人類学や哲学があることはよく指摘されてきた。パリ大学ソルボンヌ校ではマルセル・モースやアレクサンドル・コジェーブに師事し、特異な思想家、文学者でもあったジョルジュ・バタイユとも交友があった。

だが、ルーマニア出身の宗教学者、ミルチャ・エリアーデ、とりわけ彼のシャーマニズム論が、岡本太郎の作品の展開に与えた影響については、ほとんど語られてこなかった。岡本の蔵書のなかには、フランスで出版されたエリアーデの原著が6冊あり、特に『シャーマニズム──古代的エクスタシーの技法』(1951)は、すり切れるほど熱心に読んだ形跡があるという。本展は、エリアーデと岡本太郎との思想的なかかわりを、絵画、彫刻、写真などの作品に即して再構築しようとする意欲的な企画である。

例えば1952年制作のモザイク・タイル画「太陽の神話」は、画面右に「生命の樹」が、中央に太陽が、そして左側には月の形象が配置されている。この構図はエリアーデの『シャーマニズム』の、「この六本の枝(房の付いたてっぺんの枝を含むと七本)と両側に太陽と月を伴って表現されているものであるが、これが時としてシャーマンの梯子」という部分に対応するものだ。写真で言えば、『日本再発見─芸術風土記』(1958)、『忘れられた日本─沖縄文化論』(1961)、『神秘日本』(1964)などの著作に収録された写真群は、明らかにエリアーデのシャーマニズム論を踏まえて撮影されていることが見えてくる。

岡本太郎の作品をシャーマニズムという観点から読み解くことは、単に彼自身の思想的なバックグラウンドに新たな光を投じるということだけに留まらない。「3.11」以後の思想や表現は、前近代的な思考として退けられてきたシャーマニズムが、むしろ自然と人間との共生の可能性を秘めた新たなパラダイムとして浮上しつつあることを指し示しているように思えるからだ。岡本太郎が、常に立ち返るべき「原点」を提示し続けたアーティストであることを、あらためて思い知らされた展示だった。

2013/05/14(火)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)