artscapeレビュー

飯沢耕太郎のレビュー/プレビュー

東川町国際写真フェスティバル ポートフォリオオーディション受賞作品展

会期:2013/01/16~2013/01/20

横浜赤レンガ倉庫 1号館[神奈川県]

2012年度の北海道・東川町国際写真フェスティバルの公開ポートフォリオオーディションで選ばれた3名、小林透(グランプリ)、奥村慎、山元彩香(以上、準グランプリ)の作品展が、ヨコハマフォトフェスティバルの行事の一環として開催された。地域ごとに開催されるフォトフェスティバルもずいぶん増えてきたので、その相互交流の第一歩として重要な意味を持つ企画と言える。

僕自身も鷹野隆大(写真家)、高橋朗(フォト・ギャラリー・インターナショナルディレクター)、沖本尚志(編集者)、邱奕堅(1839富代藝廊キュレーター、台湾)とともに東川の審査に加わっていたのだが、応募のレベルはかなり高く、結果的にとても面白い作品を選ぶことができた。2009年以来、家族の写真を日々大量に撮影し続け、アルバムに貼りつけていく奥村の作品や、少女が「何かわけのわからない存在」に変身していくプロセスを刻みつけた山元のポートレートの連作(撮影地はエストニア)も意欲的な作品だが、やはり最大の問題作は小林の発達障害(自閉症)の弟をモデルにした「あの快い夜におとなしく入っていってはいけない」だろう。発作を起こして感情をコントロールできない弟にカメラを向けたり、裸にしてジャムを塗り付けたり、女性を巻き込んで「恋愛ごっこ」のような状況を設定したりする小林の行為は、見方によっては写真家のエゴや暴力性をむき出しにしたものと受け取られかねない。実際に1月17日におこなわれた審査員と受賞者とのトークでも、会場からモラル的にやや問題があるのではないかという質問が出ていた。

だが、写真を撮ることによって、自分と弟の関係が明らかにポジティブに変わってきたという小林の発言は貴重なものであり、写真の荒ぶる力をなだめつつ有効に活用していく可能性を感じさせる。むろん彼の写真行為はまだ完成途上にあり、もう少し注意深く見守っていく必要がある。それでも、このような作品が選ばれたことはとてもよかったと思う。次回も刺激的な作品に出会いたいものだ。

2013/01/17(木)(飯沢耕太郎)

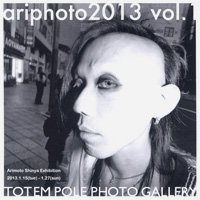

有元伸也「ariphoto 2013 vol.1」

会期:2013/01/15~2013/01/27

有元伸也は、自分の名前を冠した「ariphoto」と題するシリーズの発表を、2006年から年数回のペースで続けている。最初から6×6判のモノクローム路上スナップ、しかも新宿界隈のみで撮影というルールは厳格に定まっており、いささかの揺るぎもない。だが、会場に置いてあった、初期作品をまとめて掲載した写真集と今回の作品とを比較すると、微妙な違いがあらわれてきていることがわかる。

最初の頃は、中心となる被写体にストレートにカメラを向け、それを画面の中心に据えるような写真がほとんどだった。ところが近作になると、レンズがやや広角になり、被写体の周辺の雑踏を写し込むようになってきている。しかも、やや高い歩道橋のような場所から街を俯瞰した写真や、ホームレスらしい老人の頭(傷口がホッチキスのような金具で留められている)の上から覗き込むように撮影した写真など、多様なアプローチが目につくようになった。つまり、街頭のさまざまな要素が多次元的にせめぎあう様子に、有元の関心が向き出しているということではないだろうか。

このような変化は、僕には好ましいものに思えた。有元の路上スナップはもはや古典的と言えるほどの風格を備えているが、その完成度は諸刃の剣とも言える。2000年代以降、都市の構造が流動的に変質し、彼自身の生のあり方も変わっていくなかで、写真もまた脱皮を重ねていくべきではないだろうか。それこそが、彼自身と写真とが融合した「ariphoto」の本来あるべき姿であるはずだ。

2013/01/17(木)(飯沢耕太郎)

人見将「即興?写真」

会期:2013/01/11~2013/01/31

Gallery Café 3[東京都]

人見将はこのところフォトグラムを中心に発表している。印画紙に直接物体を置いて光に曝し、その影を定着するフォトグラムは、19世紀以来の伝統のある技法だ。1920~30年代にはマン・レイやモホイ=ナジが積極的に使用して、モダニズム的な前衛写真を代表するような作品を制作した。だが、人見はフォトグラムに基本的に依拠しながらも、そこから微妙に逸脱していく「即興?写真」を展開していこうとする。

たとえば、フォトグラムの元になる物体とその影とは、普通は1対1対応の大きさやフォルムになる。ところが、今回東京・高円寺のGallery Café 3

開催の個展で発表された作品では、洗濯バサミや錠や指などは、まずブローニーサイズのフィルムにフォトグラムされ、それをより大きめの印画紙にプリントしている。つまり、人見の作品の中の「影」は、サイズが変わることで元の物体との対応関係がゆるみ、むしろ「洗濯バサミのようなもの」「錠のようなもの」「指のようなもの」として眼に入ってくる。そこにあらわれてくるのは、存在の揺らぎ、はかなさ、不思議さといった、普通のフォトグラムとはやや違った味わいを持つ感情である。独特の視覚的世界が形成されつつあると言ってよい。

なお、東京・大久保の名曲喫茶・カオリ座でも、2012年10月から2013年10月まで(2013年1月、3月を除く)毎月1日~10日に「即興?写真」展が開催されている。こちらでも、写真と鉛筆デッサンとを合体したフォトグラムなど、多彩な実験が展開中だ。

2013/01/15(火)(飯沢耕太郎)

新津保建秀「\風景+」

会期:2012/12/18~2013/01/14

ヒルサイドフォーラム[東京都]

新津保建秀の「\風景+」は、現代の「風景」のあり方をさまざまな観点から問い直す意欲的な展示である。日本の「風景写真」は美しい自然の景観を愛でる「ネイチャー・フォト」から、1980〜90年代以降の、小林のりお、柴田敏雄、畠山直哉、松江泰治らによる自然と人工物、人間と社会との関係性を検証する批評的なアプローチを経て大きく飛躍した。だが1990年代半ば以降のデジタル化、インターネット環境の成立に即した「風景写真」の方向性は、まだ明確には見えてきていない。新津保の展示は、そのスタートラインを引こうとする試みと言える。

たとえば、風景を撮影した画像をパソコン上で立ち上げるとき、データが重たいとその一部だけが表示され、残りはフラットなグレーな画面になってしまうことがある。時間がたつとグレーの部分が少しずつ小さくなり、画像全体があらわれてくる。あるいは複数の画像を連続的に立ち上げると、端の部分が重なりあって、そこに断層面を思わせる不思議なパターンが見えてくる。パソコンを介してあらわれてくる、そのような視覚的経験も、断片化し、記号化した現代的な「風景」の受容、消費のあり方を示す指標となる。新津保の今回の展示では、パソコン上のデジタル画像を、自然や都市の環境と意図的に混同、併置する、多彩な実験が展開されていた。

もうひとつ興味深いのは、あえて特定の場所にこだわり(たとえば稲城市、あきる野市、代官山)、その土地にまつわりつく情報(たとえば不審者目撃情報)をある種の「マップ」として視覚化しようとする試みだ。こちらはまだ、写真作品としては試作の段階に留まっているように見えるが、さらなる可能性を秘めた領域と言える。いずれにしても、デジタル環境における「風景」を超えた、あるいは「風景」を異化した「\風景+」には、もっと多くの写真家たちが関心を寄せてもよいだろう。なお、角川書店から同名の写真集も刊行されている。

2013/01/14(月)(飯沢耕太郎)

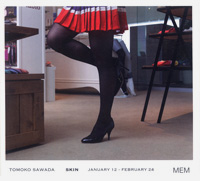

澤田知子「SKIN」

会期:2013/01/12~2013/02/24

MEM[東京都]

澤田知子の新作展は驚きを与えるものになった。デビュー作の「ID400」(2000)以来、彼女は一貫して「内面と外見の関係」をさまざまな状況で、さまざまなコスチュームを身にまとって検証していくセルフポートレート作品を制作・発表してきた。それはこれまで、内外で数多くの賞を受賞するなど大きな成果をもたらしてきたのだが、逆にその成功が知らず知らずのうちに澤田のアーティストとしての可能性を狭めることにもつながっていたようだ。2年ほど前にそのことに気づいた彼女は、かなり重症の「スランプ」に陥ってしまった。一時は、アーティストとしての活動を続けるべきか、思い悩むところまで追いつめられていたという。

そんなとき、たまたまイタリア・ボローニャで開催されたGD4PhotoArtというコンペに参加する機会があり、最終的に「勇気を奮い起こして」セルフポートレート以外の作品にチャレンジすることを決意する。それが今回MEMで展示された「SKIN」である。12点の写真に写っているのは、ミニスカート、ハイヒールを履いた女性の脚である。だがこの連作の主題は脚そのものではなく、それを包み込むストッキングだ。スットッキングは、澤田によれば「働く女性にとっての鎧」の役目を果たす。ストッキングを身に着けた女性たちが、社会においてどんなふうに見られているのか、あるいは自分をどんなふうに意識しているかを問い直すのが、この連作で澤田がめざしたことだ。それは「産業・社会・領域」というGD4PhotoArtの統一テーマにも即している。

結果的に、セルフポートレート以外の領域に踏み込んでいこうとする澤田の試みは、うまくいったのではないかと思う。「SKIN」にはたしかに澤田本人は写っていないが、自分の分身というべきオフィスで働く女性たち(靴下メーカーの社員)をモデルに、同一の状況で「タイポロジー」的に作品を構築しており、これまでの澤田のスタイルは、そのまま踏襲されている。何よりも、新たな方向に進もうとしている彼女の昂揚感が、作品全体に漂うのびやかな開放的な気分として伝わってくるように感じた。「スランプ」からはなんとか脱出できたと言えるだろう。

なお、同時期に開催された、文化庁芸術家在外研修の成果の発表展「Domani・明日」(国立新美術館、1月12日~2月3日)には、アメリカ・ピッツバーグのアンディ・ウォーホル美術館の依頼で制作されたもうひとつの新作「Sign」が展示されていた。こちらは、ウォーホルの「キャンベル・スープ」のオマージュとして、ハインツのトマト・ケチャップとマスタードを56カ国語の表示で反覆したものだ。新作で「タイポロジー」と「ポップ・アート」という新たな思考の枠組みを活用できたことで、澤田の作品のスケールがまた一回り大きくなったのではないだろうか。

2013/01/12(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)