artscapeレビュー

artscape編集部のレビュー/プレビュー

カタログ&ブックス | 2023年5月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

ひらくツール ふれる はなす あるく

企画:長野県立美術館

発行:長野県立美術館

発行日:2023年3月

サイズ:210x210mm、48ページ

2023年2月4日~ 5月9日、長野県立美術館で開催された「アートラボ2022 第Ⅳ期 ひらくツール ふれるはなすあるく 齋藤名穂×長野県立美術館」展のカタログ。

沖縄美術論 境界の表現 1872-2022

著者:翁長直樹

発行:沖縄タイムス社

発行日:2023年3月1日

サイズ:四六判、314ページ

琉球の記憶、沖縄戦、移民、米国統治-。日本の〈境界〉で独自に発展した「沖縄美術」を初めて体系化した著者による初の単行本。

イサム・ノグチ TOOLS

編集:公益財団法人竹中大工道具館

発行:公益財団法人竹中大工道具館

発行日:2023年3月4日

サイズ:A4判、72ページ

2023年3月4日(土)~5月7日(日)まで、竹中大工道具館にて開催されていた企画展「イサム・ノグチ TOOLS」のカタログ。

あっけなく明快な絵画と彫刻、続いているわからない絵画と彫刻

著者:近藤恵介、冨井大裕

発行:HeHe

発行日:2023年3月20日

サイズ:A5判変形、88ページ

日本画家・近藤恵介と美術家・冨井大裕、2人の作家により2010年に制作された共作《あっけない絵画、明快な彫刻》シリーズは、2013年に川崎市市民ミュージアムで再展示され、その後、同館に寄贈されましたが、令和元年東日本台風(2019年)によって収蔵作品7点すべてが被災しました。現代美術の修復というあまり例のない状況を経て、2023年3月、川崎市市民ミュージアムWEB上で展覧会を開催。本書は、作品の修復過程を追いながら、以前のかたちを失ってしまった作品の新たな展開と、その経験をふまえて制作された新作、その経緯と心情の記録をまとめた一冊です。

いま、映画をつくるということ

編著者:是枝裕和、土田環、安藤紘平、岡室美奈子、谷昌親、長谷正人、藤井仁子

著者:青山真治、芦澤明子、大九明子、大友啓史、大林宣彦、奥寺佐渡子、菊地健雄、岸善幸、

空族(富田克也+相澤虎之助)、黒沢清、周防正行、諏訪敦彦、関弘美、想田和弘、冨永昌敬、

中島貞夫、西谷弘、深田晃司、丸山昇一、三宅唱

発行:フィルムアート社

発行日:2023年3月25日

サイズ:A5判、280ページ

多彩な映像制作者たちをゲストに、実作にまつわる様々な事柄、あるいはそのために必要とされる思考が、教員・学生との対話の中で語られる早稲田大学の人気講義「マスターズ・オブ・シネマ」。本書は2018〜2022年度の講義回から構成した一冊となります。制作の準備について、現場での実際について、スタッフと俳優との関係について、フィクションとドキュメンタリーについて、テレビと映画の横断について等々、映画制作におけるさまざまなテーマを通じて、映画がいま、いかに生み出されつづけているかを解き明かします。

わからない彫刻 つくる編 彫刻の教科書1

編者:冨井大裕、藤井匡、山本一弥

発行:武蔵野美術大学出版局

発行日:2023年3月31日

サイズ:A5判、288ページ

素材・技法が様々で他ジャンルと結びつくことも多い今日の彫刻は、「彫刻とは何か」という共通の理解をもち得ていない。彫刻は、彫刻に関わる人の数だけ存在する。彫刻が「わからないもの」と見做される理由のひとつには、この彫刻についての考えの多様さがある。しかし、この多様さ=彫刻のわからなさこそ、彫刻の豊かさの証明なのである。彫刻を識り、彫刻を考えるための一冊。武蔵野美術大学がおくる『彫刻の教科書』第一弾。

マチスのみかた

著者:猪熊弦一郎

発行:作品社

発行日:2023年4月18日

サイズ:21cm、207ページ

戦時下フランスに遊学し、「世界で一番すばらしい芸術家」に直接教えを受けた洋画家による、評論/エッセイを集成。最初期の油絵から晩年の切り絵まで、100点超の作品を収録!

アートの値段 現代アート市場における価格の象徴的意味

著者:オラーフ・ヴェルトハイス

翻訳:陳海茵

発行:中央公論新社

発行日:2023年4月20日

サイズ:A5判、344ページ

多くの人は、オークションに出品された有名な絵画の落札額に驚愕したり、困惑したりしたことが少なからずあるはずだ。なぜ人びとは困惑するのか? その根源には、値段が付けられる「プロセス」の不透明さがある。実は、絵画をはじめとするアート作品の値段は、作品単体の良し悪しに対する評価ではなく、芸術家、画廊オーナー、オークションハウス、コレクターなど多くのプレイヤーが参加する「意味交換システム」の中で決定される。本書では、アート市場という特殊な交換の場におけるゲームのルール、「意味の交換システム」の存在を明らかにする。そして、経済学的理論モデル、インタビュー、データ分析、さらに参与観察などの社会学的方法を用いて、その特徴を分析していく。

尼人

著者:松田修

発行:イースト・プレス

発行日:2023年4月20日

サイズ:四六判、304ページ

ダウンタウンをはじめ優れたお笑い芸人を次々と輩出する尼崎市。作者は、そんな尼崎のワケあり風俗街である「かんなみ新地」近くで生まれ育った。3人兄弟の長男。家は当然のようにドのつく貧乏。少年時代には2度鑑別所に入り、更生プログラムで行った美術館でピカソに出会い感動。トラックの運転手をやりながら、東京藝術大学に入り大学院まで出て、作品も高い評価を得るようになった。しかし、母親はいまだ息子のことを正真正銘、詐欺師だと思っている。本書は、そんな母親に向けて、また分断と貧富の差が広がる世界に向けて書いた貧民蜂起のためのスラム芸術論である。

出会いの痕跡

著者:末盛千枝子

発行:現代企画室

発行日:2023年4月24日

サイズ:四六判、264ページ

日本を代表する彫刻家・舟越保武の長女に生まれ、美智子さまの講演録の編集者としても知られる末盛千枝子が、その波乱に富んだ人生の途上で出会った人々との思い出を語る。 貴重な写真や芸術家一家、舟越家の人々の作品も多数掲載。

岡倉天心とインド 「アジアは一つ」が生まれるまで

著者:外川昌彦

発行:慶應義塾大学出版会

発行日:2023年4月25日

サイズ:四六判、306ページ

近代日本美術の復興運動を指揮した岡倉天心は、道半ばで東京美術学校を非職となり、私生活も破綻をきたした1901年末に、突如、日本を脱して9か月にわたりインドに滞在する。西洋が「美術」の基準とされた植民地時代のインドで、岡倉は自立したインド社会を構想する気鋭の知識人や芸術家、宗教家と邂逅し、その過程で『東洋の理想』などの代表的な英文著作を執筆する。1893年のシカゴ宗教会議の活躍で知られる宗教改革者ヴィヴェーカーナンダとは、深い思想体験を共有するが、その改革運動が今日のインド社会に与える意味は、これまで十分には明らかにされてこなかった。日印の資料を紐解いて、その国境を越えた知的変革の軌跡を描き出す、貴重な一冊。

エコゾフィック・アート──自然・精神・社会をつなぐアート論

著者:四方幸子

発行:フィルムアート社

発行日:2023年4月26日

サイズ:四六判、360ページ

30年にわたりメディアアートの第一線で活躍するキュレーターが、フェリックス・ガタリの“エコゾフィー(エコロジー+フィロソフィー)”をキーワードに、旅をしながら数々の作品を独自の視点でつなぎ合わせる現代アート探求!

日常のかたち―美学・建築・文学・食

編者:対馬美千子、山口惠里子

発行:筑波大学出版会

発行日:2023年4月26日

サイズ:A5判、416ページ

日々の生活の中でわたしたちは、歩き、詩作し、住まい、音を奏で、食べ、死者とも交流する。他者に焦がれ、あるいは背を向けながら、歓びも痛みも、愛おしさも怒りも日々に埋め込んでゆく。そのような毎日は変奏されながら、日々の襞の折り目を豊かにたおやかに重ねてゆく。本書は、そのような襞のなかに、美学・建築・文学・食を通して分け入り、日常を見つめ直している。

アートの力 美的実在論

著者:マルクス・ガブリエル

翻訳:大池惣太郎/翻訳協力:柿並良佑

発行:堀之内出版

発行日:2023年4月28日

サイズ:19cm、246ページ

天才哲学者、マルクス・ガブリエルによる初の芸術論! 『なぜ世界は存在しないのか』(講談社選書メチエ)、『新実存主義』(岩波新書)などのベストセラーで知られる著者が、美術の見方を徹底的に考える。

なぜ美術は教えることができないのか

著者:ジェームズ・エルキンス

翻訳:小野康男・田畑理恵

発行:三元社

発行日:2023年5月1日

サイズ:四六判、444ページ

いかにして、美術を教えることができるのか。「美術を教える」とは何か、何をいかにして教え、学んでいるのか、教師も学生も、ほとんど分かっていない。講評で使われる批評の言葉を手がかりに、美術の授業で「起こっていること」を記述することで、私たちが普遍と信じ、行い続けていることの意味を問い直す。「美術を教える」ことについて、誰も口にすることのなかった数々の事実を提示する。

パリの二つの相貌 建築と美術と文学と (碩学の旅)

著者:マリオ・プラーツ

翻訳:伊藤博明、金山弘昌、新保淳乃

発行:ありな書房

発行日:2023年5月9日

サイズ:A5判、192ページ

永遠の都ローマを知り尽くした碩学が、 芸術の都パリと折々のイタリアを逍遙し、 何気ない広場や街路や佇まいに秘められた、 深い歴史的意味と哀悼と芸術的精華を語る、 芸術探訪の必携の書!

2023/05/12(金)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年4月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

戦後空間史 都市・建築・人間 (筑摩選書)

編者:戦後空間研究会

著者:青井哲人、市川紘司、内田祥士、中島直人、中谷礼仁、日埜直彦、松田法子

発行:筑摩書房

発行日:2023年3月15日

サイズ:四六判、320ページ

冷戦、高度経済成長、持家社会、革新自治体、バブル経済、アジア戦後賠償、農地の宅地化、東日本大震災…終戦から二一世紀の現在まで、戦後の日本の都市・近郊空間はさまざまな出来事を経験し、大きく変容してきた。本書では、その戦後のあゆみを建築や都市の研究者が、社会や世界情勢、歴史的事件を含めて多角的に検討する。変質しながらも生き続ける戦後を思考する画期的試み。

戸口に立って 彼女がアートを実践しながら書くこと

著者:イ・ウンス、内山幸子、平野真弓、芦立さやか、アイリス・フェレール、フランチェスカ・カサワイ、小泉朝未、オスゲ・アーソイ

発行:ロード・ナ・ディト

発行日:2023年3月15日

...フィリピン・韓国・日本のカルチュラルワーカー(アートマネージャー)たちが集まり、それぞれの悩み、疑問、考えや希望を表現するための方法を探ってきました。 その研究成果として、このたび、『戸口に立って―彼女がアートを実践しながら書くこと』を発行しました。現場の視点から”書くこと”の可能性を探るためにさまざまな文体で綴られたテクスト集です。

朝露 日本に住む脱北した元「帰国者」と アーティストとの共同プロジェクト

編著者:琴仙姫

発行:アートダイバー

発行日:2023年3月15日

サイズ:四六判、256ページ

アーティスト琴仙姫(クム・ソニ)によって企画された「朝露」は、「元「帰国者」」をテーマとしたソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)・プロジェクトである。 ...本書では、展覧会で発表された作品とその記録を起点とし、外部の寄稿者による「朝露」プロジェクトへの応答を幾重にも編みながら、ディスカッションの輪を広げていくことを試みる。

ミヤギフトシ 物語を紡ぐ

著者:星野太、浅沼敬子、岩川ありさ、シュテファン・ヴューラー、ミヤギフトシ

編者:浅沼敬子

発行:水声社

発行日:2023年3月24日

サイズ:四六判、188ページ+カラー16ページ

フェミニズム・クィア理論を援用しながら、写真、映像、インスタレーション、小説まで、様々な手法を横断的に用いて〈物語〉を紡ぎ出すという唯一無二のスタイルで、近年注目を集めている沖縄出身の美術家・小説家、ミヤギフトシ。美術・文学の両側面からミヤギの活動を多角的に描き出し、その全貌に迫る。 気鋭の執筆陣による、待望のモノグラフ!

ポストメディウム時代の芸術 マルセル・ブロータース《北海航行》について

著者:ロザリンド・クラウス

翻訳:井上康彦

発行:水声社

発行日:2023年3月24日

サイズ:四六判、182ページ

ポストメディウム的条件とは何か? メディウムとは何か? ポストメディウム時代の芸術とは何か? マルセル・ブロータースの作品の精緻な分析とベンヤミンの考古学的方法を深く交差させながら、現代における芸術そして「メディウム」の可能性を探究する。必読の理論書、待望の邦訳。

感受性とジェンダー 〈共感〉の文化と近現代ヨーロッパ

編者:小川公代、吉野由利

発行:水声社

発行日:2023年3月24日

サイズ:四六判、308ページ

尊厳を踏みにじられた他者をケアして連帯する一方、感情の激発や煽動が危惧されもする昨今、「共感」は時代を理解するキーワードとなった。しかし、この感性は現代に始まったのではなく、18世紀の「感受性」文化にその萌芽を宿していた──ロマン主義文学、道徳哲学、ジェンダーをめぐる言説を通して、「共感」の可能性から、その矛盾と限界までを探る!

愛されるコモンズをつくる

著者:松村淳

発行:晃洋書房

発行日:2023年3月30日

サイズ:四六判、240ページ

あなたの街の公園やオープンスペースはどれくらいそこに人が集い、活用されているだろうか。 公的機関がコモンズとして提供してきた場所の多くが機能不全に陥っている一方で、個人が私有財産をコモンズ化している。 そこで活躍するのが「街場の建築家」である。 彼らの空間創造の実例を通して新しい空間の創造を考える。

国際芸術祭「あいち2022」

編者:国際芸術祭「あいち」 組織委員会

発行:国書刊行会

発行日:2023年3月31日

サイズ:A5変型判、624ページ

国内最大規模の国際芸術祭の一つ「あいち2022」の公式図録。国内外から参加した100組のアーティストが、愛知芸術文化センターのほか、一宮市、常滑市、有松地区(名古屋市)のまちなかを会場として、現代美術、パフォーミングアーツ、ラーニング・プログラムなど、ジャンルを横断して展開した最先端の芸術のかずかず。その全展示・公演作品のヴィジュアルと解説に加え、芸術監督の片岡真実、キュレトリアル・アドバイザー、キュレーターのエッセイ等を収録した圧巻の624ページ!(日英バイリンガル)

戦争と劇場 第一次世界大戦とフランス演劇

著者:小田中章浩

発行:水声社

発行日:2023年3月31日

サイズ:A5判、436ページ

価値観の転倒を引き起こした第一次世界大戦。激動のなか、威光を放ったフランス演劇界が強いられた変化とは? 愛国心を掻き立て、プロパガンダに与し、文化の威信を賭ける者。一時の娯楽を夢見て、炸裂する風刺の中に一抹の真実を見出す観客。風俗劇やレヴューの流行、そして前線で開かれる軍隊劇場……新聞・雑誌から検閲調書まで渉猟し、戦争と演劇の関係の本質に迫る。

杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン

著者:阿部卓也

発行:慶應義塾大学出版会

発行日:2023年3月31日

サイズ:A5判、488ページ

宇宙としてのブックデザイン 戦後日本のグラフィックデザインを牽引したデザイナー、杉浦康平。 彼は写植という新たな技術といかに向きあい、 日本語のデザインといかに格闘したのか。 杉浦康平が日本語のレイアウトやブックデザインに与えた決定的な影響を明らかにする。

部屋のみる夢 ボナールからティルマンス、現代の作家まで

企画:ポーラ美術館

編者:近藤萌絵(ポーラ美術館学芸員)、工藤弘二(ポーラ美術館学芸員)

掲載作家:ベルト・モリゾ、ヴィルヘルム・ハマスホイ、ピエール・ボナール、エドゥアール・ヴュイヤール、アンリ・マティス、草間彌生、ヴォルフガング・ティルマンス、髙田安規子・政子、佐藤翠+守山友一朗

発行:求龍堂

発行日:2023年4月5日

サイズ:B5変型判、142ページ

ポーラ美術館のコレクションを中心とした、同館開催の展覧会「部屋のみる夢─ボナールからティルマンス、現代の作家まで」の公式図録兼書籍。

Infected Cities

編者:高山萌

翻訳:寺岡淑子、ベンジャミン・ケーガン

発行:公益財団法人 大林財団

発行日:2023年4月

サイズ:B5判、225ページ

東京same galleryにて開催された、大林財団、same gallery、エキソニモ共催による「A DECADE TO DOWNLOAD - The Internet Yami-Ichi 2012-2021」の記録冊子。https://www.obayashifoundation.org/urbanvision/profile/2021_exonemo.php

ウアイヌコㇿ コタン アカㇻ ウポポイのことばと歴史

編者:国立アイヌ民族博物館、立石信一、佐々木史郎、田村将人

発行:国書刊行会

発行日:2023年4月13日

サイズ:A5判、216 ページ

2020年7月に開業した、アイヌ文化の復興・発展のための拠点施設「ウアイヌコㇿ コタン」(「民族共生象徴空間」:愛称ウポポイ)。中心施設の国立アイヌ民族博物館が、園内の様々な取り組みと工夫を豊富な写真でわかりやすく伝える、初の公式本。

DESIGN SCIENCE_01

編者:THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION

発行:学芸みらい社

発行日:2023年4月20日

サイズ:A5変形判、220ページ

科学は確かで、信頼できるもの。デザインは抽象的、不定形で、どこかマジカルで分からないもの。デザインを科学として捉えたときに見えてくるものとは──。 デザイナー、小説家、生態心理学者、人類学者、映像空間演出家、精神科医ら、各界の尖端を切り拓くトップランナーたちが、日常生活の質や環境世界への人々の意識や興味の感覚器を立ち上げ、世界を美しい方へとスイッチする「DESIGN×SCIENCE」が創発する知を鮮やかに描きだす。オールカラー/日英対訳付き。

芸術のわるさ コピー、パロディ、キッチュ、悪

著者:成相肇

発行:かたばみ書房

発行日:2023年4月28日

サイズ:A5判、400ページ

白か黒か、アウトかセーフかの線引きばかりの窮屈な世にあって、 著者は1950年代~70年代の複製文化の賑わいへと探索に向かう。 雑誌、マンガ、広告、テレビなど複製メディアが花ひらいた1970年代を中心に、 生活の中で生まれた表現を読みとき、 機知と抵抗の技術として今によみがえらせる。 軽妙な口上あり、辞典あり。美術と雑種的な視覚文化を混交させる展覧会を企画してきた学芸員が、〈芸術〉の前後左右をくすぐる複製文化論。 アウトかセーフかの呪縛からの解放のために。 すべての持たざる者たちのために。 10年の仕事からの精選に書き下ろしを加えた、満を持してのデビュー作。 ゆかいな批評の登場!

2023/04/13(木)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年4月1日号[テーマ:「わからん」ままでも現代アートとの接点を発見できる5冊]

日本を代表する現代美術コレクション「タグチアートコレクション」を集めた展覧会「タグコレ 現代アートはわからんね」(角川武蔵野ミュージアムで2023年5月7日まで開催)。解説や空間構成など、現代美術は苦手という人にもその存在をぐっと身近に感じさせる工夫に満ちた本展の関連書籍と併せ、興味の先に一歩踏み込む5冊を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:角川武蔵野ミュージアム

今月のテーマ:

「わからん」ままでも現代アートとの接点を発見できる5冊

1冊目:めくるめく現代アート イラストで楽しむ世界の作家とキーワード

著者:筧菜奈子(文・絵)

発行:フィルムアート社

発売日:2016年2月18日

サイズ:21cm、159ページ

Point

「もの派」「レディメイド」「アヴァンギャルド」……言葉で読んでも、少し経つとその意味を忘れてしまうという経験は誰にでもあるはず。美術史研究者である著者自身による(!)イラストで現代美術の作家や専門用語をゆるくかつ丁寧に解説してくれる本書は、眺めているだけでその語のもつ背景が頭の中に立ち上がります。

2冊目:みんなの現代アート 大衆に媚を売る方法、あるいはアートがアートであるために

著者:グレイソン・ペリー

翻訳:ミヤギフトシ

発行:フィルムアート社

発売日:2021年8月26日

サイズ:19cm、182ページ

Point

「タグコレ展」の最終セクションのタイトル「作品はみんなのもの」とも共鳴する本書。ターナー賞の受賞作家でもあるグレイソン・ペリーがユーモアを交えながら語るアート・ワールドの姿はどこか愛らしく滑稽でもあり、「良い」とされている作品の評価軸の裏側にあるさまざまな文脈に目を向けるきっかけを与えてくれます。

3冊目:絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで 増補普及版

著者:デイヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード

翻訳:木下哲夫

発行:青幻舎インターナショナル

発売日:2020年11月21日

サイズ:24cm、368ページ

Point

コレクションの初期は平面作品が中心だったというタグコレ。巨匠ホックニーと美術批評家マーティン・ゲイフォードとの対談形式で進む本書は、図版も豊富に参照しながら写真やデジタル画像、映像との対比で名作絵画を紐解いていくうちに、絵画という表現の独自性が浮き彫りに。現代の視点に立った、絵画史入門に最適な一冊。

4冊目:カリコリせんとや生まれけむ

著者:会田誠

発行:幻冬舎

発売日:2012年10月4日

サイズ:16cm、270ページ

Point

現代日本を代表する作家のひとり、会田誠によるエッセイ集。「タグコレ」展でも印象的に展示されている《灰色の山》からも感じられるように、いまの日本で生きる肌感覚や表象・イメージを作品にし、ときに物議を醸してきた会田。育児や料理といった日常から彼の思考回路が垣間見える本書は、肩の力の抜けた筆致も魅力的。

5冊目:ポストコロナと現代アート 16組のアーティストが提起するビジョン

編集:ポストコロナ・アーツ基金

発行:左右社

発売日:2022年7月20日

サイズ:21cm、183ページ

Point

そしていま。時代の動きと作品が切っても切り離せない現代美術は、2020年以降の「ポストコロナ」の現在において、どう変化しているのでしょうか。日本国内の若手〜中堅アーティスト16組それぞれのアプローチからの近作を参照しながら、コロナ禍が現代にもたらしたものが浮かび上がってくる同時代の一冊。

タグコレ 現代アートはわからんね

会期:2023年2月4日(土)〜5月7日(日)

会場:角川武蔵野ミュージアム(埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3)

公式サイト:https://kadcul.com/tagukore

2023/04/03(月)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年3月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

◆

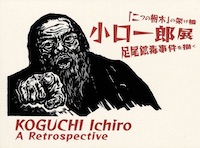

「二つの栃木」の架け橋 小口一郎展 足尾鉱毒事件を描く

編集:木村理恵子(栃木県立美術館)

発行:栃木県立美術館

サイズ:15.5×21.5cm、220ページ

2023年1月21日(土)〜2023年3月26日(日)まで、栃木県立美術館にて開催されている企画展「「二つの栃木」の架け橋 小口一郎展 足尾鉱毒事件を描く」のカタログ。

反戦と西洋美術 ちくま新書

著:岡田温司

発行:筑摩書房

発行日:2023年2月7日

サイズ:新書判、224ページ

戦争とその表象の関係という古くて新しい問い。17世紀から現代に至る「反戦」のイメージを手がかりに、その倫理的、あるいは政治的な役割について捉え直す。

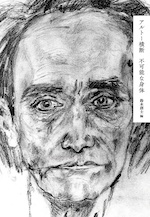

アルトー横断──不可能な身体

編:鈴木創士

発行:月曜社

発行日:2023年2月17日

サイズ:四六判、308ページ

この一冊から始まるアルトー・・・ドゥルーズ、デリダ、フーコーらに決定的な啓示を与え、土方巽、寺山修司らを揺り動かしたアントナン・アルトーとは何者なのか。14名の最前線の書き手による、24年ぶりの論集。「自殺論」新訳3編併録。

現代都市のための9か条 近代都市の9つの欠陥

著:西沢大良

発行:オーム社

発行日:2023年2月17日

サイズ:四六判、322ページ

困難な時代の試練にわれわれはどう立ち向かうべきか。 人口流動性、メガスラム、環境・生態系、食料・エネルギー、震災、パンデミック、戦争など……、あらゆる問題はすでに出尽くした。まもなく、いまだ人類が見たことのない、新しい都市の形態が誕生するだろう――。 発表されるや大きな注目を集めた伝説的テキスト「現代都市のための9か条――近代都市の9つの欠陥」を書籍化するものである。本書では、「9か条」に加えて、主要な設計論である「木造進化論」、近年書かれた最新テキストやインタビュー・談話などを選りすぐり収録。西沢大良の思考と、「9か条」をよりよく理解するための一冊。

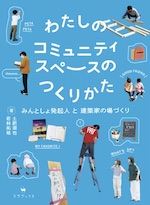

わたしのコミュニティスペースのつくりかた みんとしょ発起人と建築家の場づくり

著:土肥潤也・若林拓哉

発行:ユウブックス

発行日:2023年2月18日

サイズ:A5変判、184ページ

朝日新聞「天声人語」やNHK総合などでも取り上げられ、3年間で全国約50館に広がった民営図書館「みんとしょ」の発起人、そして話題の小商い建築「ARUNŌ」の設計・運営を手掛ける若手建築家による自分流コミュニティスペースづくりのガイドブック。 悩み相談、軌道に乗せるまでのハウツウ、事例の具体的なストーリーなどヒントが満載です。

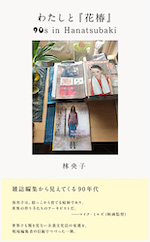

わたしと『花椿』 雑誌編集から見えてくる90年代

著:林央子

発行:DU BOOKS

発行日:2023年2月24日発行

サイズ:A5変形判、280ページ

Web花椿の好評連載「90s in Hanatsubaki」に大幅加筆した、待望の書籍化。

震災後のエスノグラフィ

著:高森順子

発行:明石書店

発行日:2023年3月1日

サイズ:四六判、368ページ

「阪神大震災を記録しつづける会」のアクションリサーチ

活動を「よい物語」にしたい欲望もめぐる中、そのままならなさを含み込む研究は可能か。アクションリサーチの可能性を提起する。

食客論

著:星野太

発行:講談社

発行日:2023年3月2日

サイズ:四六判、272ページ

傍らで食べるもの──それはだれか?

ロラン・バルト、ブリア=サヴァラン、フーリエ、ルキアノス、キケロ、カール・シュミット、ディオゲネス、九鬼周造、北大路魯山人、石原吉郎、ポン・ジュノ、メルヴィル、アーレントらのテクストに潜む、友でも敵でもない曖昧な他者=「食客」。彼らの足跡をたどり、口当たりのよい「歓待」や「共生」という言葉によって覆い隠されている、「寄生」の現実を探究する。

アール・デコ 戦間期フランスの求めた近代建築

著:三田村哲哉

発行:中央公論美術出版

発行日:2023年3月8日

サイズ:A5判、516ページ

アール・デコの原点を紐解く―。 戦間期を中心にフランスで建設された数々の建築、 その萌芽と興隆、および地方都市への波及と受容の 過程を明らかにすることで、今日も世界各地で愛好の 止まないアール・デコの由縁をフランスに探る。

拡張するイメージ 人類学とアートの境界なき探究

編著:藤田瑞穂、川瀬慈、村津蘭

著:ふくだぺろ、西尾美也、柳沢英輔、奥脇嵩大、佐藤知久/矢野原佑史、金子遊、小川翔太

発行:亜紀書房

発行日:2023年3月8日

サイズ:四六判、404ページ

ケニアと日本をつなぐ洗濯物、風を可聴化するハープ、コロナ禍を経た展示──。 アートと人類学が切り結ぶ場所で、まだ見ぬイメージの可能性を考える11人の、研究、制作、展示をめぐる実践と思考。

◆

※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです

https://honto.jp/

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

2023/03/14(火)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年3月1日号[テーマ:坂口恭平の日常を通して、日課と継続の営みを考える5冊]

モバイルハウスを通した実践や執筆活動、「いのっちの電話」など多様な顔をもちつつも、複数の「日課」を基盤に活動を重ねる坂口恭平。近年始めたパステル画を中心とした「坂口恭平日記」展(熊本市現代美術館で2023年2月11日〜4月16日開催)に縁深いものを中心に、ルーティン≒生きることについて思索が深まる5冊を紹介します。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:熊本市現代美術館

今月のテーマ:

坂口恭平の日常を通して、日課と継続の営みを考える5冊

1冊目:Pastel

著者:坂口恭平

発行:左右社

発売日:2020年10月26日

サイズ:23×30cm、154ページ

Point

2020年5月に描き始めて以降すっかり日課として定着し、「坂口恭平日記」では展示の中心となっているパステル画をまとめた作品集。熊本での暮らしのなかで坂口が見ている風景を追体験できるとともに、自分のいる環境と対峙する時間をもつことの大切さにも気づきます。2冊目の作品集『Water』と併せてぜひ。

2冊目:みぎわに立って

著者:田尻久子

発行:里山社

発売日:2019年3月20日

サイズ:18cm、175ページ

Point

ギャラリー・喫茶を併設する熊本市街の新刊書店「橙書店」店主によるエッセイ集。熊本地震を経ての移転後も淡々と営業を続ける書店と、そこに日々訪れる坂口を含めた人々の暮らしのリズム、居合わせることの豊かさ、対話とともにある感情の機微と息づかい。豊田直子の版画の淡い色合いを生かした装丁(祖父江慎)も魅力的。

3冊目:土になる

著者:坂口恭平

発行:文藝春秋

発売日:2021年9月14日

サイズ:20cm、170(+図版18)ページ

Point

「つまり言語獲得中であるような気がする」。コロナ禍以降、坂口のルーティンに加わった「畑」に出会った頃の日記。土や水、植物との対話を通して原初的な「作る」ことに向き合い内面に潜っていく坂口の文章は、他著とはまた異なる冴えた質感に満ちています。畑への行き帰りの風景は、パステル画の題材にも。

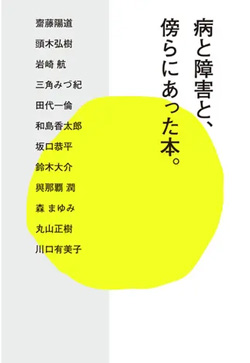

4冊目:病と障害と、傍らにあった本。

著者:齋藤陽道、森まゆみ、丸山正樹、川口有美子、頭木弘樹、岩崎航、三角みづ紀、田代一倫、和島香太郎、坂口恭平、鈴木大介、與那覇潤

発行:里山社

発売日:2020年10月25日

サイズ:20cm、246ページ

Point

心身のつらさと共存したり、乗り越える際の孤独な自分に寄り添ってくれた本や言葉に関するエピソードを、坂口を含む12名の著者が書き下ろしたエッセイ集。書き手が抱える多種多様な症状と、そのタイミングだからこそ、ある一節が心にぴたりとはまり、染み込んでいく不思議。文学の普遍的な意義にも改めて気づかされます。

5冊目:継続するコツ

著者:坂口恭平

発行:祥伝社

発売日:2022年12月1日

サイズ:19cm、235ページ

Point

「だって継続とは毎日の生活ってことですから」。坂口は幸福を「自分が興味のあることを今も継続できていること」と定義し、誰もが子供の頃は自然にできていた大小さまざまな「つくる」ことをなぜやめてしまうのか、そこにある思い込みを解きほぐしていきます。理由をつけて何かを諦めている人の背中を押してくれる最新刊。

坂口恭平日記

会期:2023年2月11日(土・祝)~4月16日(日)

会場:熊本市現代美術館(熊本県熊本市中央区上通町2-3 びぷれす熊日会館3階)

公式サイト:https://www.camk.jp/exhibition/sakaguchikyohei/

2023/03/01(水)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)