artscapeレビュー

artscape編集部のレビュー/プレビュー

カタログ&ブックス | 2023年8月1日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

ニジンスキー 踊る神と呼ばれた男

著者:鈴木晶

発行:みすず書房

発行日:2023年7月3日

サイズ:A5判、432ページ

〈本書が対象とするのは、見者としてのニジンスキーではなく、ダンサーかつコレオグラファー(振付家)としてのニジンスキーである。 20世紀にはヌレエフ、バリシニコフ、熊川哲也といったスーパースターたちが、バレリーナたちに劣らず、いやバレリーナたちよりも観客を魅了してきた。そうした男性スーパースターたちの系譜の先頭に位置しているのがニジンスキーである。ニジンスキーから男性ダンサーの時代が始まったのである。 その類い稀な跳躍力によって一世を風靡したにもかかわらず、最初の振付作品には小さな跳躍が一つあるだけだ。それだけでなく、その作品『牧神の午後』はバレエの二大原理、すなわち開放性と上昇志向性を否定した。そのニジンスキーの勇気ある一歩から、現代バレエが生まれたのである。〉 さまざまな創作の源泉ともなっている伝説の舞踊家ニジンスキー。その生涯を、豊富なバレエ鑑賞経験に基づき、貴重な資料と写真を駆使して再構成した、バレエ史研究の第一人者による待望のライフワーク。

藤田嗣治 安東コレクションより 猫の本

編者:軽井沢安東美術館

発行:世界文化社

発行日:2023年7月4日

サイズ:B5変形判、144ページ

世界で初めて「藤田嗣治の作品だけを展示する個人美術館」として開館された軽井沢安東美術館。世界屈指のコレクションの中で、蒐集の原点となったのは猫の絵です。愛すべき猫たちのふとした仕草を、巧みにそして緻密に描き出した藤田嗣治。毛並みの一本一本まで繊細に線をひいた藤田の猫たちに出会えば、目も心も幸せに。新収蔵作品まであますところなく収載した本書で至福のひと時を。猫好き、アート好きのみなさま、必見です。

百の太陽/百の鏡 写真と記憶の汀

著者:新井卓

発行:岩波書店

発行日:2023年7月7日

サイズ:四六判、214ページ

最古の実用写真術、銀板写真(ダゲレオタイプ)とともに旅に出る。福島の渚へ、遠野の田園へ、核実験場の砂漠へ、あるいは己の過去、夢と現の境へ――。詩人になりたかった美術家は、絶望と混迷の時代にあってもまた昇る陽を待ちながら、ひとり言葉とイメージを探す。世界と自身を見つめ、未来の先触れに手を伸ばす、文+写真エッセイ。

私たちは何者?ボーダレス・ドールズ

編著:渋谷区立松濤美術館

発行:青幻舎

発行日:2023年7月13日

サイズ:B5判、168ページ

2023年7月1日~8月27日まで、渋谷区立松濤美術館で開催中の展覧会の図録。

愛でたり、憎んだり、宿ったり、働かせたり……呪い人形、雛人形、生人形、マネキン、リカちゃん、村上隆のフィギュアまで、厳選約90点を掲載!「日本人」と「人形(ヒトガタ)」の深くて長い複雑な関わりの1000年の歴史を検証

クリストファー・ノーラン 時間と映像の奇術師

著者:イアン・ネイサン

翻訳:阿部清美

発行:フィルムアート社

発行日:2023年7月20日

サイズ:B5変形、240ページ

フィルム・ノワールの時間を切り刻み、 スーパーヒーロー映画にリアリズムをもち込み、 スパイ・アクションとSFを融合させる…… 長編デビュー作『フォロウィング』から最新作『Oppenheimer』まで、 芸術性と商業性を兼ね揃えた特異点クリストファー・ノーランの歩み。

基礎から学べる現代アート

著者:亀井博司

監修:山本浩貴

発行:晶文社

発行日:2023年7月25日

サイズ:A5判、160ページ

現代アートの始まりは、デュシャンの『泉』といわれています。なぜ既製品の便器をひっくり返したものがアートなのか? 本書を読めば、現代アートが誕生した背景から現代までの歴史的な流れが手に取るようにわかります。現代アートに初めて興味をもった中高生から、現代アートを基礎から学びたいと思っている全ての人への、とっておきの入門書。

つくる人になるために 若き建築家と思想家の往復書簡

著者:光嶋裕介、青木真兵

画:青木海青子

発行:灯光舎

発行日:2023年7月28日

サイズ:B6変型判、260ページ

建築する日々に励みながら、旅先でのスケッチや執筆活動にも精をだす若き建築家と、奈良の山村に私設図書館をつくり、執筆や自主ラジオなど様々な形でメッセージを発信する若き思想家が、些細な日常の出来事や思索をつぶさにみつめて綴った往復書簡。 私たちにとって「つくる」とはなにかを問いかけ、つくる喜びについて対話を重ねながら、生き物として生きやすい社会を模索していく。

2023/07/28(金)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年7月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

展示の美学

編集:水嶋英治

発行:東京堂出版

発行日:2023年5月25日

サイズ:A5判、272ページ

イタリアGoppion(ゴッピオン)社が手掛けた10ヵ国36都市60の博物館・美術館から、珠玉の展示写真260点余を収録。

百瀬文 口を寄せる

著者:百瀬文、伊藤亜紗、高嶋慈、黒嵜想、見留さやか、小澤慶介(インタビュー聞き手)

発行:カルチュア・コンビニエンス・クラブ

発売:美術出版社

発行日:2023年6月3日

サイズ:A5判、148ページ

本書は百瀬文の初となる作品集。2013年のデビュー作《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》から、十和田市現代美術館での個展で発表した最新作まで、活動10年における代表作を収録するほか、各分野の専門家によるエッセイ、1万字を超える最新インタビュー等、様々な視点からその作品を考察します。

関連レビュー

国際芸術祭「あいち2022」 百瀬文《Jokanaan》、『クローラー』」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年11月01日号)

猫と巡る140年、そして現在 朝倉文夫 生誕一四〇周年記念

編集:大分県立美術館

発行:平凡社

発行日:2023年6月9日

サイズ:B5判、 208ページ

日本彫塑界を代表する存在で愛猫家としても知られた朝倉文夫による、猫たちを造形した作品群と生涯の代表作の数々を一堂にめぐる。

上路市剛作品集『受肉|INCARNATION』

著者:上路市剛

発行:アートダイバー

発行日:2023年6月23日

サイズ:B5変型判、92ページ(カラー60ページ)

徹底した再現力で独自のリアリズムの世界を切り開く彫刻家・上路市剛。 その初期作品から最新作までを一堂に収録した初の作品集。 コデックス装に透明のカバーを巻いた豪華な仕様で、 アートブックとしても楽しめる孤高の1冊。

建築とエネルギーの人類史

著者:バーナバス・カルダー

翻訳:岩崎晋也

発行:東京堂出版

発行日:2023年6月23日

サイズ:A5判、528ページ

偉大な建築物とそれを生み出すのに使用されたエネルギーの歴史を辿る。持続可能な建築の未来への提言も。図版200点。隈研吾氏推薦

東京のワクワクする大学博物館めぐり

著者:大坪覚

発行:TWO VIRGINS

発行日:2023年6月27日

サイズ:A5判、128ページ

知らないと損! ほぼ無料! 江戸川乱歩邸のある大学(立教大学)から、 蒸気機関車がキャンパスを走る大学(日本工業大学)まで。 誰でも気軽に行けるのに、意外と知られていない大学のもつ博物館、美術館、水族館、資料館のガイドブック(東京と、神奈川・千葉の一部含む)。 学生じゃなくても散歩感覚で気軽に行ける博物館110件紹介。

私小説・夢百話

著者:司修

発行:岩波書店

発行日:2023年6月28日

サイズ:A5判、246ページ

「私は安部公房の真似をして、夢の絵を走り書きするようになったのです。」画家が40年余りにわたって目覚めてすぐに夢の光景を求め、絵と文章で記録し続けた唯一無二の「夢画集」。子どものころの思い出から交流あった作家たち、そして現在……。月刊『図書』の表紙を飾った作品に、未発表の40編を追加。オールカラー。

文化メディアシオン 作品と公衆を仲介するもの

著者:ブリュノ・ナッシム・アブドラ、フランソワ・メレス

翻訳:波多野宏之

発行:白水社

発行日:2023年6月29日

サイズ:新書判、168ページ

美術作品や文化遺産、演劇、音楽など、文化的なものと鑑賞者・参加者をつなぐ文化メディアシオン。その歴史から現状までを考察。

ケアの哲学

著者:ボリス・グロイス

翻訳:河村彩

発行:人文書院

発行日:2023年6月30日

サイズ:四六判、210ページ

私たちは物理的身体だけではなく、データの集合としての自己を形成する象徴的身体を持っている。現代におけるケアを考えるとき、両方の身体を視野に入れる必要があるのではないか。人間が自らの生存に配慮するセルフケアを行うとき、国家による生政治としてのケアに抵抗する別の可能性が開かれる。美術批評の世界的第一人者グロイスが、これまでの仕事の延長上で新しいケア概念を提起し、プラトン、ソクラテスからヘーゲル、ニーチェ、バタイユ、ハイデガー、アレントなど数々の哲学を独自の視点からケアの哲学として読み替える。

菅木志雄 制作ノート 1967–2008

著者:菅木志雄

発行:HeHe

発行日:2023年6月30日

サイズ:B6変型判、704ページ

1960年代末から70年代に勃興し、日本に大きな芸術運動をもたらした「もの派」の中心的作家として、広く世界的に評価を集める菅木志雄。 主に石や木材、金属、ロープ、水などの日常的な素材を、並べる、組み合わせる、立てかけるといったシンプルな行為により生じる、ものともの、場所、人などの関係とその変化を表現しています。 菅の制作のかたわらには、常にアイデアの着想から作品の構想まで、書くことで自身の思考を整理し、展開してきた作家の根幹を成すノートがありました。 本書は1967年から2008年までの間に書かれた20冊のノートから、作家自ら選定したページを掲載。また一部抜粋されたテキストを活字化。 この世の理に、深く向き合い問い続ける作家の、制作の起点が刻まれた全704ページ。

ゼロからはじめる[近代建築]入門

著者:原口秀昭

発行:彰国社

発行日:2023年7月4日

サイズ:四六変型判、390ページ

ゼロからはじめるシリーズの17冊目。19世紀の黎明期から、モダニズム建築、さらにその後のポストモダンにいたるまでを概観し、建築デザインと、建築家の思想が日本と世界に与えた影響が理解できる。空間構成、建築家とその思想をユニークなイラストでビジュアルに紹介。どのように近代建築が生まれ展開していったかを総合的に理解できる。

女性画家たちと戦争

著者:吉良智子

発行:平凡社

発行日:2023年7月14日

サイズ:四六判、280ページ

これまで語られなかった第二次大戦下の女性画家たちの活動。長谷川春子や女流画家奉公隊……。彼女たちは何を描いたのだろうか。

2023/07/14(金)(artscape編集部)

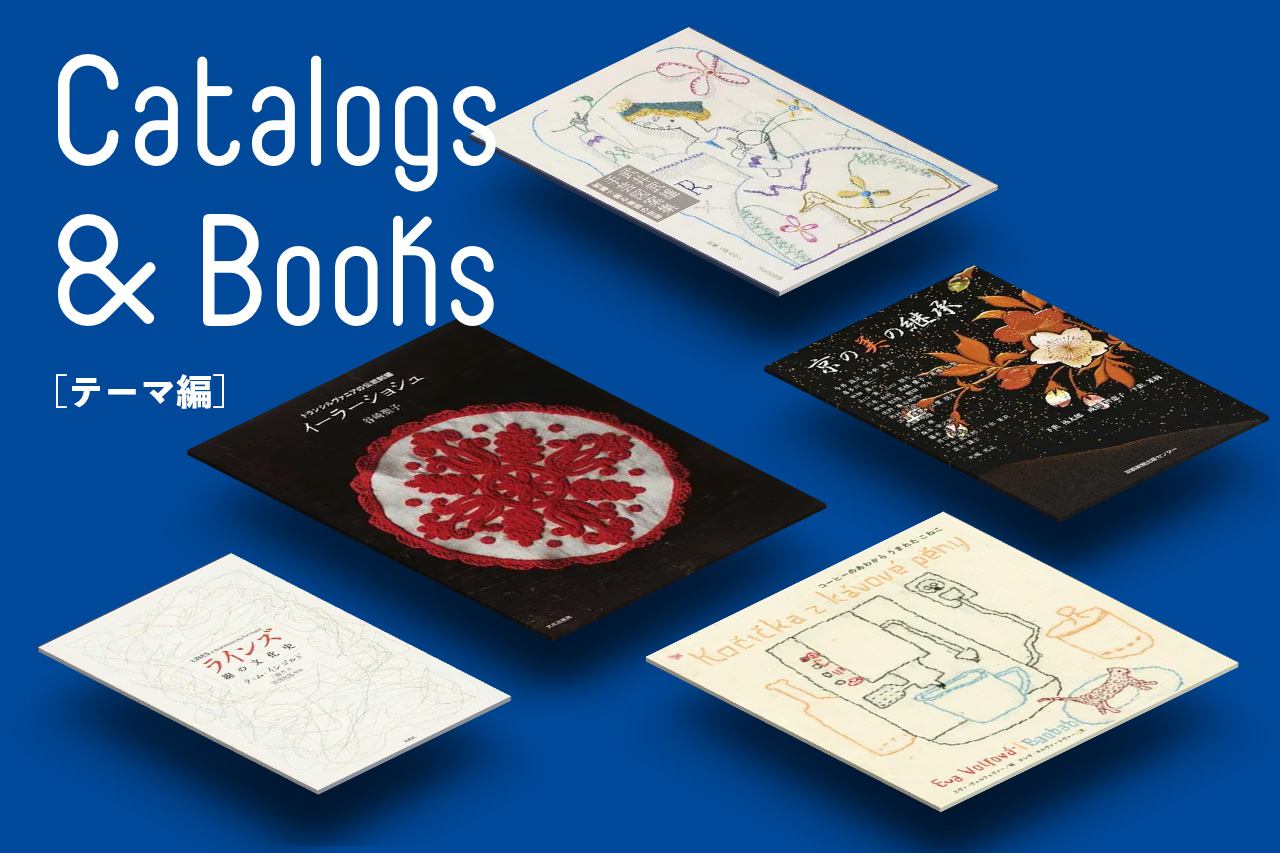

カタログ&ブックス | 2023年7月1日号[テーマ:「縫う」を通して、未知の時空間を行き来させてくれる5冊]

東欧の国々の民俗衣装や日用品、近現代の作家の刺繍作品やオートクチュール──「刺繍」を軸に、多様な時代・地域の手仕事に触れられる「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」(新潟県立万代島美術館で2023年7月17日まで開催/25日より静岡県立美術館に巡回)に関連し、縫う行為から人の生活と思考を紐解く本を紹介します。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:新潟県立万代島美術館

今月のテーマ:

「縫う」を通して、未知の時空間を行き来させてくれる5冊

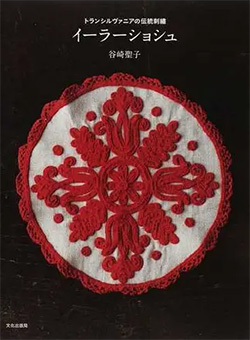

1冊目:イーラーショシュ トランシルヴァニアの伝統刺繡

著者:谷崎聖子

発行:文化学園文化出版局

発売日:2013年5月29日

サイズ:26cm、87ページ

Point

「糸で描く物語」展でも展示されている、トランシルヴァニア(現ルーマニア)で長い歴史をもつ刺繍「イーラショシュ」。本展出品者であり伝統手芸研究家の谷崎聖子氏が、図案描きや刺繍するおばあさんなど、この伝統刺繍に向き合う人々に現地取材したインタビューからは、遠い地での生活における実感が見えてきます。

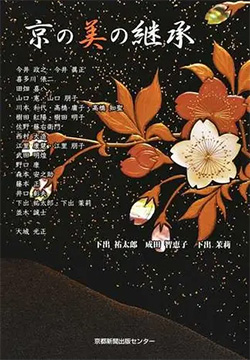

2冊目:京の美の継承

著者:下出祐太郎、成田智恵子、下出茉莉

発行:京都新聞出版センター

発売日:2021年3月22日

サイズ:21cm、202ページ

Point

所変わって、京都を舞台に連綿と続く伝統工芸に取り組む現代の職人たちの経験知に光を当てるインタビュー集。蒔絵、陶芸、着物や仏像など本書に登場するさまざまな分野の匠のなかで、優美・繊細な京繍(きょうぬい)の作家として祇園祭の胴掛類の復元にも取り組む樹田紅陽氏の作品には「糸で描く物語」展でも出会えます。

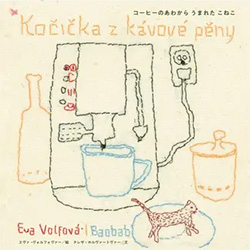

3冊目:コーヒーのあわからうまれたこねこ

絵:エヴァ・ヴォルフォヴァー

文:テレザ・ホルヴァートヴァー

翻訳:まきあつこ

発行:ライブアートブックス

発売日:2023年3月14日

サイズ:21×21cm

Point

布の端切れやキッチンクロス、刺繍などが組み合わさり生まれた、チェコのイラストレーター(同じく本展にも出品)による絵本。生まれた家のにおいを求めてさすらう子猫や町の風景を描く、ひと針ひと針のゆるく素朴な線を目で追っていくうちに心が思わずほころび、本を閉じる頃には美しい色彩と物語に魅了されているはず。

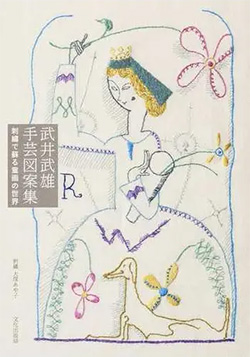

4冊目:武井武雄手芸図案集 刺繡で蘇る童画の世界

著者:武井武雄

刺繡:大塚あや子

編集:文化出版局

発行:文化学園文化出版局

発売日:2016年3月18日

サイズ:22cm、243ページ

Point

昭和を代表する童画家・武井武雄が刺繍の図案集も手掛けていたことを初めて知る人は多いかもしれません。1928年出版の『武井武雄手藝圖案集』掲載の図案から20点を、現代の刺繍作家・大塚あや子氏が作品化。初版時のページも掲載されており、子に日々向き合う親に向けた武井のエールも文章の端々から感じられます。

5冊目:ラインズ 線の文化史

著者:ティム・インゴルド

翻訳:工藤晋

発行:左右社

発売日:2014年5月22日

サイズ:20cm、267+8ページ

Point

社会人類学者ティム・インゴルドによる、「線」の存在を手がかりに社会と文化の営みを読み解く一冊。歩く、織る、観察する、物語る、歌う、書く、描く──これらを「線に沿って進む運動」と捉え直し、織物や刺繍もその一部として例示。図案をトレースする刺繍の手つきの先に、未知の世界が拡がり見えてくるかもしれません。

糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。

新潟会場

会期:2023年5月20日(土)~7月17日(月・祝)

会場:新潟県立万代島美術館(新潟県新潟市中央区万代島5-1 朱鷺メッセ内万代島ビル5階)

公式サイト:https://banbi.pref.niigata.lg.jp/exhibition/ito/

静岡会場

会期:2023年7月25日(火)〜2023年9月18日(月)

会場:静岡県立美術館(静岡県静岡市駿河区谷田53-2)

公式サイト:https://spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/exhibition/detail/95

[展覧会図録]

「糸で描く物語 刺繍と、絵と、ファッションと。」公式図録

執筆:谷崎聖子、笹倉いる美(北海道立北方民族博物館 学芸員)、富田康子(横須賀美術館 学芸員)、柴田勢津子(株式会社イデッフ)

アートディレクション:柿木原政広(株式会社10)、西川友美(株式会社10)

デザイン:内堀結友(株式会社10)

印刷:株式会社気生堂印刷所

発行:株式会社イデッフ ©2021

◎新潟県立万代島美術館/静岡県立美術館の各ミュージアムショップにて各館会期中に販売。

2023/07/01(土)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2023年6月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます。「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです。

◆

いなくなっていない父

著者:金川晋吾

発行:晶文社

発行日:2023年4月25日

サイズ:四六判、266ページ

『father』にて「失踪する父」とされた男は、その後は失踪を止めた。不在の父を撮影する写真家として知られるようになった著者に、「いる父」と向き合うことで何が浮かび上がってくるのか。時に不気味に、時に息苦しく、時にユーモラスに目の前に現れる親子の姿をファインダーとテキストを通して描く、ドキュメンタリーノベル。

『日台万華鏡』台湾と日本のあいだで考えた

著者:栖来ひかり

発行:書肆侃侃房

発行日:2023年5月11日

サイズ:四六判、256ページ

台湾在住で日本人の著者が、2016~2023年 の間“日台のあわい”で書き続けたエッセー。台湾社会や日台の文化比較、歴史的交錯から、映画やアート、ジェンダー、LGBTQにまつわる話題まで広く言及し、リアルな台湾をあわいの視点からあぶりだす。

関連記事

【台湾・馬祖】かつて最前線だった島の芸術祭、馬祖ビエンナーレ──トポフォビアからトポフィリアへ|栖来ひかり:フォーカス(2022年04月15日号)

谷川俊太郎 絵本★百貨典

著者:谷川俊太郎

構成・インタビュー:刈谷政則

編集:永岡綾

コラム執筆:林綾野

発行:ブルーシープ

発行日:2023年5月12日

サイズ:B5判、560ページ

「絵本は楽しい!」

この真っすぐなひとことは、谷川俊太郎さんが本書『谷川俊太郎 絵本★百貨典』の巻末に寄せた言葉です。詩人として知られる谷川さんは絵本の名手でもあり、約70年におよぶ創作活動の中でバラエティ豊かな絵本を数多く手がけてきました。本書は、そんな谷川さんの絵本にまつわる展覧会「谷川俊太郎 絵本★百貨展」(2023年4月12日−7月9日 PLAY! MUSEUMほか)の公式図録であり、展覧会では紹介しきれなかった絵本を含む、全タイトルを網羅した決定版です。

関連レビュー

谷川俊太郎 絵本★百貨展|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

ヱビス日記

著者:ときたま

発行:有限会社トキヲ

発行日:2023年5月14日

サイズ:A4変型判

iPhoneで日常を撮影した写真と日記で構成された写真集。

関連レビュー

ときたま「ヱビス日記」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

POLITICS OF LIVING 生きるための力学

著者:ドットアーキテクツ

編集:MUESUM

発行:TOTO出版

発行日:2023年5月17日

サイズ:A4判、240ページ

本書は、設計、施工を手がけ、その後も関わり続ける5つの事例を収録しています。使いこなされた、ありのままの現状を撮り下ろした写真、町の歴史や建物の背景を含む解説文とで紹介します。 自らつくり、携わることで生み出す小さな自治空間、「POLITICS OF LIVING」の実践をまとめています。

関連レビュー

ドットアーキテクツ展 POLITICS OF LIVING 生きるための力学|杉江あこ:artscapeレビュー(2023年06月15日号)

バウハウス—モダン・デザインの源流

著者:竹原あき子

発行:緑風出版

発行日:2023年5月18日

サイズ:四六判、332ページ

第一次世界大戦の敗戦国ドイツの廃墟から、忽然と立ち上がったモダン・デザインの工芸美術学校、バウハウス。 バウハウスは、モダン・デザインの思想と教育指針を世界に蒔き、世界のデザインをリードし、現代産業デザインにも大きく貢献した。ヒトラーとスターリンの弾圧によってやむなく閉校しても、現代デザインに影響を与え続けたバウハウス100年の軌跡を追う。

アジア・中東の装飾と文様

著者:海野弘

発行:パイインターナショナル

発行日:2023年5月19日

サイズ:A5判、416ページ

旅をしながら変容してきたアジア・中東地域の装飾文化の歴史を豊富なビジュアルで紐解きながら、ドラマティックなユーラシア大陸の世界史を目で見ることのできる貴重な書籍です。

アーティスト・イン・レジデンス

編者:菅野幸子・日沼禎子

発行:美学出版

発行日:2023年5月23日

サイズ:A5判、272ページ

異文化との出会い、インスパイア、成長とともに新しい表現を生み出すアーティストたち。自らの足元にある豊かな文化を再発見していくプロセスを共有する運営者(地域)。それぞれの経験に基づく言葉が多様な視点から、日本のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)の「これまで」と「これから」を言語化、記述する。

応答、しつづけよ。

著者:ティム・インゴルド

翻訳:奥野克巳

発行:亜紀書房

発行日:2023年5月24日

サイズ:四六判、420ページ

現代の人類学を牽引する思想家が随筆、批評、寓話、詩などさまざまな形式を駆使して、アート、建築、デザインを論じる。火、樹木、山、飛行、地面、時間、石、絶滅、線、糸、言葉、手書き、頭字語、色……創造と想像を刺激する思考の集成。

艾未未アート「戦略」——アートが「政治」を超えるとき

著者:宮本真左美

発行:水声社

発行日:2023年 5月25日

サイズ:A5判、560ページ

艾未未にとってアートとは、その「生きる」現実のただならぬ種々相を、見えるかたちにして残すことだ。本書は、彼に拮抗するばかりの熱量を傾けて、この「全身アーティスト」の全貌に迫った。

フリーダ・カーロの日記 ─新たなまなざし─

著者:フリーダ・カーロ

翻訳:星野由美、細野豊

解説:堀尾眞紀子

発行:冨山房インターナショナル

発行日:2023年5月27日

サイズ:26cm、293ページ

本書はメキシコ人美術専門家カレン・コルデロ・レイマンとエドゥアルド・カサールの解説により、日記の中でフリーダを感じ、絵と文を鑑賞し、この二つの才能がいかに共存しているか知ることができるだろう。そこから五感と想像力が呼び覚まされ、絵と言葉が融合し、読者は別の局面へ導かれる。そして観客となって、フリーダの声を聞き、彼女の息遣いを感じ、美しさに感動し、ブラックユーモアに笑うであろう。

痛みを希望に変えるコミュニティデザイン

著者:紫牟田伸子、森合音

発行:筑摩書房

発行日:2023年5月29日

サイズ:四六判、224ページ

問題点を「痛み」、改善策を「希望」と捉え、周囲を巻き込みながら持続可能なあたたかい場を生成する。四国の病院で実践される新しいコミュニティ作りの軌跡。

杉浦康平のアジアンデザイン

著者:杉浦康平+神戸芸術工科大学アジアンデザイン研究組織

編者:赤崎正一+黄國寶

発行:新宿書房

発行日:2023年5月30日

サイズ:AB判変型、224ページ

本書は、インタビューという形で、いままで語ることのなかった杉浦の内面に深く切り込み、「杉浦デザイン」の核心を捉えた貴重な証言集である。 杉浦の尽きない好奇心と探究心、そして自らの直感を信じ自由闊達な姿勢は、デザイナーを志す若者のみならず、読者に人生の生き方と希望を与えるに違いない。

Under 35 Architects exhibition 2023 OPERATION BOOK

35歳以下の若手建築家による建築の展覧会(2023)

編者:特定非営利活動法人アートアンドアーキテクトフェスタ

発行:アートアンドアーキテクトフェスタ

発行日:2023年6月8日

サイズ:A5判、192ページ

2023年10月20日(金)~30日(月)まで大阪駅・中央北口前 うめきたシップホールにて開催される展覧会「Under 35 Architects exhibition 2023 35歳以下の若手建築家による建築の展覧会」のカタログ。

2023/06/14(水)(artscape編集部)

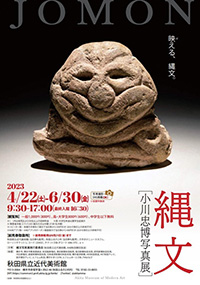

カタログ&ブックス | 2023年6月1日号[テーマ:縄文人の暮らしから現在を照らし出す5冊]

日本各地で発掘された膨大な数の出土品を長年撮影し、考古学など研究の領域にも寄与してきた写真家・小川忠博(1942-)。近年のものも含め魅力的な写真を集めた「縄文 小川忠博写真展」(秋田県立近代美術館にて2023年6月30日まで開催)にちなみ、縄文時代の暮らしにさまざまな角度から思いを馳せられる5冊を選びました。

※本記事の選書は「hontoブックツリー」でもご覧いただけます。

※紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

協力:秋田県立近代美術館

今月のテーマ:

縄文人の暮らしから現在を照らし出す5冊

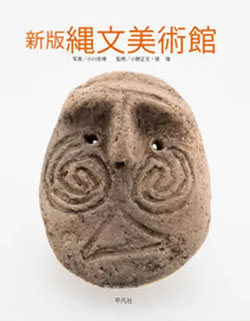

1冊目: 新版 縄文美術館

著者:小川忠博

監修:小野正文、堤隆

発行:平凡社

発売日:2018年7月4日

サイズ:24cm、239ページ

Point

土器や土偶など縄文時代のものを中心とした出土品の写真がずらりと並び、エネルギッシュでユーモラスなそれらの魅力を直に体感させてくれる、小川氏の仕事を代表する一冊。採集や装飾、文様といった複数の面から縄文人の暮らしを読み解く解説文も豊富で、本を開く前よりも縄文時代に対する解像度が大幅に上がっているはず。

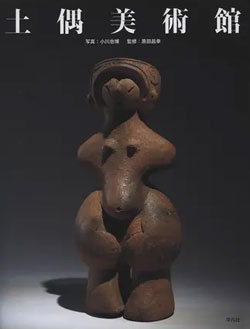

2冊目:土偶美術館

著者:小川忠博

発行:平凡社

発売日:2022年11月5日

サイズ:24cm、207ページ

Point

縄文の出土品全般を広く扱った1冊目に対し、本書はヒトガタの造形をもつ土偶たちに焦点を当てた写真集。「土偶」とひと口に言っても、祈りの姿や笑顔のもの、果ては出産中の女性の様子をかたどったものなど、ここまで豊かなバリエーションがあること、そしてその一つひとつのチャーミングさにただひたすら圧倒されます。

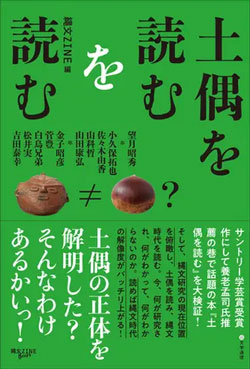

3冊目:土偶を読むを読む(縄文ZINE Books)

編集:望月昭秀

執筆:望月昭秀、山科哲、吉田泰幸、金子昭彦、小久保拓也、佐々木由香、菅豊、白鳥兄弟、松井実、山田康弘

発行:文学通信

発売日:2023年4月28日

サイズ:20cm、431ページ

Point

コレクションの初期は平面作品が中心だったというタグコレ。巨匠ホックニーと美術批評家マーティン・ゲイフォードとの対談形式で進む本書は、図版も豊富に参照しながら写真やデジタル画像、映像との対比で名作絵画を紐解いていくうちに、絵画という表現の独自性が浮き彫りに。現代の視点に立った、絵画史入門に最適な一冊。

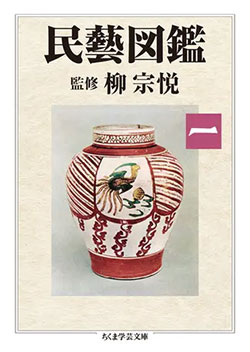

4冊目:民藝図鑑 第1巻(ちくま学芸文庫)

著者:柳宗悦

発行:筑摩書房

発売日:2023年4月12日

サイズ:15cm

Point

「どんな品々を私達が美しいと見るかを、知って貰い度(た)かった」(序文より)。民藝運動を先導した柳宗悦たちが「民藝」とは何かを改めて示すために纏めた蒐集品図鑑。縄文土器も数点紹介されており、生活のなかで必要に駆られつくられ、使われてきたものの美しさという視点から近代までの長い時間軸を横断できる一冊。

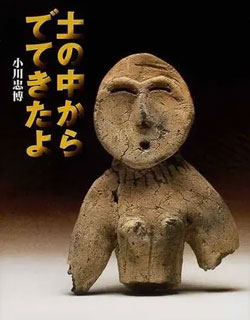

5冊目:土の中からでてきたよ

写真と文:小川忠博

監修:安孫子昭二

発行:平凡社

発売日:2004年6月

サイズ:26cm、44ページ

Point

「知りたいことは土の中。縄文人は土の中」。子供から大人まで年齢を問わず、縄文、そして大昔の人々の暮らしを知るための発掘・研究のただならぬ魅力を感覚的に教えてくれる絵本。小川氏の写真をふんだんに配した紙面は隅々まで楽しく、小川氏によるリズムに富んだ力強い文章は、ついみんなで声に出して読みたくなります。

縄文 小川忠博写真展

会期:2023年4月22日(土)~6月30日(金)

会場:秋田県立近代美術館(秋田県横手市赤坂字富ケ沢62-46)

公式サイト:https://common3.pref.akita.lg.jp/kinbi/

2023/06/01(木)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)