artscapeレビュー

artscape編集部のレビュー/プレビュー

カタログ&ブックス | 2021年9月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

◆

目の見えない白鳥さんとアートを見に行く

執筆者:川内有緒

発行:集英社インターナショナル

発行日:2021年9月8日

サイズ:四六判、336ページ

見えない人と見るからこそ、見えてくる!全盲の白鳥建二さんとアート作品を鑑賞することにより、浮かびあがってくる社会や人間の真実、アートの力。「白鳥さんと作品を見るとほんとに楽しいよ!」友人マイティの一言で、「全盲の美術鑑賞者」とアートを巡るというユニークな旅が始まった。白鳥さんや友人たちと絵画や仏像、現代美術を前に会話をしていると、新しい世界の扉がどんどん開き、それまで見えていなかったことが見えてきた。

関連記事

「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ|林建太(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)/中川美枝子(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)/白坂由里(美術ライター):フォーカス(2021年07月15日号)

ミュージアムグッズのチカラ

執筆者:大澤夏美

発行:国書刊行会

発行日:2021年7月24日

サイズ:A5判、144ページ

2ミュージアムグッズの「ステキ」さを、①かわいいを楽しみたい、②感動を持ち帰りたい、③マニアックを堪能したい、④もっと深く学びたい、の4つのテーマで分類して紹介した、ミュージアムグッズ愛好家・大澤夏美による、ミュージアムグッズ愛溢れる一冊。読み進めるごとに博物館の魅力に夢中になります!

関連記事

ミュージアムショップ/ミュージアムグッズのいま|大澤夏美/artscape編集部:フォーカス(2019年01月15日号)

human nature Dai Fujiwara 人の中にしかない自然

出展作家:藤原大

発行:茅ヶ崎市美術館

発行日:2021年8月

サイズ:H21.2cm × W14.5cm、64ページ

自然界に存在するものを創作の始点とし、先端技術を駆使した創作活動で世界的に高い評価を受ける藤原大。デザイナーとして知られる藤原の新たな側面に光をあて、時代の先を見据え制作してきた未発表を含むアート作品を展観する。

関連記事

第2回 美術館での心の動きが、個々の日常に還っていくまで──藤川悠(茅ヶ崎市美術館)×畑井恵(千葉市美術館)|藤川悠(茅ヶ崎市美術館)/畑井恵(千葉市美術館)/杉原環樹(ライター):もしもし、キュレーター?(2021年08月01日号)

ユニバーサル・ミュージアム さわる!“触”の大博覧会

編集:国立民族学博物館

編者:広瀬浩二郎

発行:小さ子社

発行日:2021年9月17日

サイズ:B5判、248ページ

さわって楽しむアート作品が大集合! さまざまな素材と手法を用いて、“触”の可能性を探る、「ユニバーサル・ミュージアム」大博覧会(国立民族学博物館、2021年9月2日~11月30日)の公式図録。

アルフレッド・ウォリス 海を描きつづけた船乗り画家

著者:塩田純一

発行:みすず書房

発行日:2021年9月10日

サイズ:A5判 、264ページ

日本では2007年に「だれも知らなかったアルフレッド・ウォリス」展(東京都庭園美術館)が開催され、ウォリスの存在が知られるようになった。本書は同展を企画した美術史家の著者が書き下ろした、日本で初めての評伝である。学芸員時代からイギリス美術を研究し、アーティスト・コロニーとして名高いセント・アイヴスを幾度となく訪れ、ウォリスとの対話を続けた著者による渾身の作家論。

山城知佳子リフレーミング

作家:山城知佳子

編者:東京都写真美術館

発行:水声社

発行日:2021年8月18日

サイズ:B5判変型、136ページ

現在、もっとも注目を集める映像アーティストの一人、山城知佳子。故郷沖縄を舞台に、見る者の身体感覚を揺さぶり、詩的なイメージと同時代への鋭い批評性をあわせもつ映像は、国内外で高く評価されている。本展覧会出品作を網羅するにとどまらず、過去作品の図版も多数収録した山城知佳子の作品世界を通覧する個展公式図録!

関連記事

山城知佳子作品展|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月15日号)

未来に向かって開かれた表現──山城知佳子《土の人》をめぐって|荒木夏実(森美術館キュレーター):フォーカス(2016年09月15日号)

山城知佳子『あなたをくぐり抜けて』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年11月15日号)

鷹野隆大 毎日写真1999-2021

著者:鷹野隆大

発行:朝日新聞社

発行日:2021年

サイズ:290×246mm、184ページ

美術館における初の大規模な個展の図録である本書は、鷹野の芸術活動の根幹を成すその「毎日写真」を主軸としながら、ジェンダー・セクシャリティ系の出世作や、日本特有の無秩序な街並みの写真「カスババ」、定点観測的な「東京タワー」、東日本大震災が契機となり近年注力する影の作品など、約130点をほぼ時系列で収録しています。

関連記事

鷹野隆大 毎日写真1999-2021|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

◆

※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです

https://honto.jp/

2021/09/14(火)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2021年9月1日号[テーマ:コミュニケーション]

テーマに沿って、アートやデザインにまつわる書籍の購買冊数ランキングをartscape編集部が紹介します。今回のテーマは、和歌山県立近代美術館で開催中のグループ展「コミュニケーションの部屋」にちなんで「コミュニケーション」。「芸術・アート」ジャンルのなかでこのキーワードに関連する、書籍の購買冊数ランキングトップ10をお楽しみください。

※ハイブリッド型総合書店honto調べ。書籍の詳細情報はhontoサイトより転載。

※本ランキングで紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

「コミュニケーション」関連書籍 購買冊数トップ10

1位:異文化コミュニケーション学(岩波新書 新赤版)

著者:鳥飼玖美子

発行:岩波書店

発売日:2021年7月26日

サイズ:18cm、243ページ

グローバル化が加速し、価値観も多様化している今、異なる「文化」をもつ人とともに暮らすことは日常になっている。異文化コミュニケーションには、民族や言語の違いだけでなく専門性が異なる人同士の対話も含まれるなど、幅が広い。先達の研究を踏まえつつ、数多くの海外ドラマの具体的なセリフから、これらを改めて問い直す。

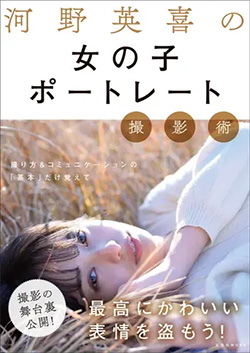

2位:河野英喜の女の子ポートレート撮影術 撮り方&コミュニケーションの「基本」だけ覚えて最高にかわいい表情を盗もう!(玄光社MOOK)

著者:河野英喜

発行:玄光社

発売日:2019年3月28日

サイズ:26cm、127ページ

顔の「おいしい角度」を見つける、その場にある光と影でモデルを描く……。長年、人を撮り続けてきたカメラマン・河野英喜が、女の子を最高にかわいく撮るための“鉄板ノウハウ”と、撮影の楽しみ方を伝授する。

3位:デザインとヴィジュアル・コミュニケーション 新装版

著者:ブルーノ・ムナーリ

翻訳:萱野有美

発行:みすず書房

発売日:2018年4月18日

サイズ:20cm、377ページ

1967年、ムナーリがハーヴァード大学に招かれて行った「ヴィジュアル・スタディーズ」の授業50回の講義録。 さまざまな国からやってきた学生たちを前にして、ムナーリは考えた。視覚伝達には、文化を超えて了解できる「原理」があることを、授業を通して理解してほしい、と。学生たちの探究心に応じ、多様な角度からのスタディを考案してゆく、デザインの名人ムナーリの画期的な教授法がこの一冊に。永遠にユニークで役に立つヴィジュアル・コミュニケーションの教科書、待望の復刊。「芸術は技術ではない。技術は芸術ではない」

4位:談志が教えてくれたボケの一念 突っ込み社会を生き抜くための落語コミュニケーション術

著者:立川談慶

発行:秀和システム

発売日:2020年3月12日

サイズ:19cm、250ページ

勝ち方より負け方。進み方より逃げ方。窮屈な世のなかに対して徹底的に「ボケ」の姿勢を展開すればあらたな視座が広がり、ものの見方が楽しくなる。立川談志の弟子が、師匠の教えをもとに語るコミュニケーション論。

5位:コミュニケーションのデザイン史 人類の根源から未来を学ぶ

著者:高橋裕行

発行:フィルムアート社

発売日:2015年9月28日

サイズ:19cm、277ページ

デザインはコミュニケーションから生まれた──。地図、本、学校、美術館、手紙など、多様なメディアから学ぶ、コミュニケーション・デザインの教科書。江渡浩一郎との対談も収録。

6位:グラフィックデザイナーのための色の基本 印刷物作成へのカラーコミュニケーション

著者:宇野則彦

発行:印刷学会出版部

発売日:2019年8月1日

サイズ:26cm、149ページ

いかに美しい印刷物を作るかということに、デザイナーを含む制作サイドから製版・印刷に携わる技術者まで日々苦労している。しかしながら、制作する過程での“色”に関するトラブルは多い。その最も大きな原因は関係者間のコミュニケーション不良であると考えている。コミュニケーション不良には、コミュニケーションする「機会をもてない」という問題と、もててはいるが「認識に違いがある」という問題がある。機会をもてないという問題に関しては、担当者・部署・会社の間でそれぞれ難しい面もあるとは思うが、相互にコミュニケーションを図る努力が必要である。認識に違いがあるという問題では、何故認識に違いが生ずるかということを考えなければならない。この原因は、関係者の色についての知識が不十分であるか、若しくは事前の打合せ・合意がないからだと思う。

色を扱うには技術的な理論がベースにあって、そこに色を見る感性が加わり、非常に奥深いものなので、基本的な知識を積み重ねないとしっかりとは理解できないと感じる。また、技術はどんどん進歩していくものなので、常に最新の情報を得るようにしておかなければならない。(中略)

グラフィックデザイナーのことを念頭においているが、色に関することはすべての方に共通であるので、他の職種の方にも十分お役に立てるのではないかと思っている。本書が、色を理解しカラーコミュニケーションを円滑に行ううえで、色に携わる多くの方々のお役に立てれば幸いである。

7位:コミュニケーション力を引き出す 演劇ワークショップのすすめ(PHP新書)

著者:平田オリザ、蓮行

発行:PHP研究所

発売日:2009年8月19日

サイズ:18cm、253ページ

ほんとうのコミュニケーション力とは、その場の空気を読む力などではなく、お互いの差異を摺(す)り合わせる能力のことだ。演劇は2500年間、人間がもともと持っているそのようなコミュニケーション力を引き出してきた。祭りの際に演劇が上演されたのは、演劇に地域のコミュニティーを形成する力があったためである。この「演劇の力」を現代に合う形で活用する「演劇ワークショップ」の理論と理念を、現代演劇の旗手平田オリザが平易に語る。そして全国的にも珍しい「プロ劇団」の代表である蓮行が、そのプロセスを解説。ある企業における演劇ワークショップの模様をドラマチックに解説する。

さらに、世界中から注目を集めているフィンランドの教育メソッドにも演劇が取り入れられているといった興味深い事例や、「あくび卵発声」などの具体的なノウハウも満載。

ビジネスパーソン、教員、そしてこれからの日本を動かす政治家、官僚も必読の一冊。

8位:演劇コミュニケーション学

著者:平田オリザ、蓮行

発行:日本文教出版

発売日:2016年4月12日

サイズ:21cm、237ページ

演劇はコミュニケーション能力を育成するための最良の手段の一つである。ワークショップ的活動を取り入れた授業や、教育における演劇の活用について様々な事例とともに具体的に解説。半戯曲セミドキュメンタリー小説等も収録。

9位:コミュニケーションを生み出すアートの力 日本で生まれた「トリックアート」が人の心をつかむ秘密

著者:清水弘

発行:クロスメディア・パブリッシング

発売日:2020年11月20日

サイズ:19cm、151+32ページ

平面の絵なのに立体的に見える「トリックアート」はどのように生まれ、どのように進化してきたのか。生い立ちから現在の発展までの活動や苦闘・工夫の数々、デジタル化が進むこれからの時代の目指す世界などを綴る。

9位:芸術という言語 芸術とコミュニケーションとの関係についての序説

著者:オマル・カラブレーゼ

翻訳:谷口伊兵衛

発行:而立書房

発売日:2001年3月

サイズ:20cm、294ページ

芸術は果たして言語をモデルとして体系化できるのか? 旧ソ連のモスクワ・タルトゥ学派の業績を根底に、イタリア学派やヨーロッパ・北米の伝統も取り入れた、ボローニャ大学の気鋭による芸術記号論。

9位:舞踊とバレエ 虚像による非言語コミュニケーション

著者:森龍朗

発行:文園社

発売日:2011年2月

サイズ:22cm、309ページ

人々が生活の中で身体を介して何事かを表し、更にそれを受取る非言語コミュニケイションが、有言語の荒波に揉まれながら立ち上がる姿について、ダァンス・クラスィクとバレエの世界を通して考えを述べる。

◆

artscape編集部のランキング解説

ひとつの場所に集まって他者と時間を共有することがしづらくなった昨今、私たちにとっての「コミュニケーション」のかたちも大きく変容してきているように感じます。和歌山県立近代美術館で10月10日(日)まで開催中の展覧会「コミュニケーションの部屋」のステートメントでは「コミュニケーション」のことを「なんらかの情報を伝え、『共有』すること」とし、美術館や展覧会という場で人と作品との間に起こっているコミュニケーションについて、時代も地域も異なる作品たちを通して、改めて問い直しています。

「コミュニケーション」というキーワードで抽出した「芸術・アート」ジャンルの本のランキングでも、多種多様な「コミュニケーション」の姿が見られました。まず注目したいのが、3位の『デザインとヴィジュアル・コミュニケーション 新装版』。イタリアの美術家・デザイナーであり晩年は教育者であったブルーノ・ムナーリ(1907-98)が、1967年にハーバード大学のカーペンター視覚芸術センターに教師として招かれた際のヴィジュアル(視覚)・コミュニケーションにまつわる講義録です。さまざまな国籍や文脈を持った学生たちを前に、ムナーリはヴィジュアル・コミュニケーションを成立させるのに不可欠な要素として「客観性」を挙げています。「つまりそのイメージは、だれが見ても同じように読み取られる必要があるのです。そうでないとヴィジュアル・コミュニケーションはなされません。それどころか、コミュニケーションすらありません」(p.14)。「自分だけのイメージ」を所有する芸術家のアプローチとしばしば比較されるかたちでデザイナーの視座の持ち方が語られる本書は、現在でもデザイン教育の現場で大きな影響力を持つ一冊。本の後半では、建築や自然物、工業製品など膨大な数の事例を図版とともに挙げながら、ヴィジュアル・コミュニケーションを成り立たせるための要素を検分するパートが続き、1960年代後半当時のムナーリのデザイン教育への熱量、そしてコンピュータ技術などをはじめとする最新のテクノロジーへの関心も垣間見られます。

同じくデザインにまつわる本で気になるのは『コミュニケーションのデザイン史 人類の根源から未来を学ぶ』(5位)。世界認識のツールである地図の話から始まり、学校教育や美術館/博物館、あるいは本や手紙、通信、インターネットに至るまで、人類の情報伝達手段がどのように設計され広がっていったかの歴史を紐解く壮大なスケールを持った一冊です。著者は、デザインという行為には必ずコミュニケーションが付随することにも言及しつつ、「現代では『誰』ということが重視されてきています。誰から誰に向けて、どんな方法で、どんな状況や文脈でメッセージを届けるのか、そしてそれはどのように受け取られるのか。その全体を考えるのがコミュニケーション・デザインであるといえるでしょう」(p.11)と、マスコミュニケーションの衰退とともに近年「コミュニケーション・デザイン」という語が使われるようになった背景について述べています。

そのほか、ワークショップを通して「演じる」ことから日常におけるコミュニケーションの力を引き出す方法論を綴った平田オリザ・蓮行の共著も2冊同時にランクイン(7、8位)。ダンスが用いる非言語的コミュニケーション(10位)や、印刷物におけるベストな色味を引き出すための関係者間でのコミュニケーション(6位)など、芸術・デザイン分野のなかにある「コミュニケーション」の姿は大小さまざま。日々の些細なやりとりにも、これらの本が新たな工夫やイマジネーションをもたらしてくれるかもしれません。

※ハイブリッド型総合書店honto(hontoサイトの本の通販ストア・電子書籍ストアと、丸善、ジュンク堂書店、文教堂など)でジャンル「芸術・アート」キーワード「コミュニケーション」の書籍の全性別・全年齢における購買冊数のランキングを抽出。〈集計期間:2020年8月24日~2021年8月23日〉

2021/09/01(水)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2021年8月1日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

◆

アナザーエナジー展:挑戦しつづける力──世界の女性アーティスト16人

執筆者:片岡真実、マーティン・ゲルマン

デザイン:加藤賢策(LABORATORIES)

発行:フィルムアート社

発行日:2021年7月9日

サイズ:A4判変型、364ページ

森美術館「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人」公式図録。

1950年代から1970年代にかけて活動を始め、2021年の現在に至るまで世界各地で制作活動を続ける女性アーティスト16人に光を当てます。絵画、映像、彫刻、大規模インスタレーションにパフォーマンスなど、それぞれ初期作品から代表作、本展のための新作までを収録。 ジェンダー、人種、民族など、近年、世界各地で広がっている多様なアイデンティティに対する理解にもつながる1冊です。

関連記事

アナザーエナジー展:挑戦しつづける力 ─世界の女性アーティスト16人|村田真:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる展公式図録

出展作家:東勝吉、増山たづ子、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ズビニェク・セカル、ジョナス・メカス

発行:東京都美術館

発行日:2021年7月

サイズ:19.7×15.4cm、271ページ

2021年7月から東京都美術館にて開催されている「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」展の公式図録。

リボーンアート・フェスティバル2019 公式記録集─いのちのてざわり

デザイン:groovisions

発行:ART DIVER

発行日:2021年6月30日

サイズ:B5判変形、224ページ

東日本大震災からの復興を願って開催される芸術祭「Reborn-Art Festival」。延べ44万人以上が来場した、第2回「Reborn-Art Festival 2019」を完全収録した公式カタログ決定版!「ART」「MUSIC」「FOOD」の3つの柱で構成されるフェスティバルを200ページにわたるカラーページで鮮やかに再現。

テアトロン 社会と演劇をつなぐもの

著者:高山明

発行:河出書房新社

発行日:2021年7月27日

サイズ:四六判変形、268ページ

さまざまな分野と交差することで演劇を拡張し、社会と芸術表現との接続を追求する高山明=Port B。いま最も過激な演劇を手がけ世界的に評価される演出家による、現代社会=演劇論。

関連記事

高山明/Port B『光のない。─エピローグ?』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

Port B「サンシャイン63」──地肌と声の行路|阿部一直(山口情報芸術センター):キュレーターズノート(2009年04月15日号)

村上慧 移住を生活する

著者:村上慧

執筆者:川瀬慈、辻󠄀琢磨、野中祐美子

編集:野中祐美子

編集補助:大場さやか

写真:木奥恵三、村上慧

発行:金沢21世紀美術館

発行日:2021年3月31日

サイズ:22.0×15.0cm、803ページ

発泡スチロール製の家を背負って移住生活をするアーティスト村上慧によるプロジェクト「移住を生活する」の約6年間の記録を収めたアーティストブック。家はあるが土地のない村上は、毎日家を置くための敷地を交渉し獲得する。日々の出来事や思考の断片を日記に綴り、土地のある家を「攻撃するつもりで」ドローイングを描く。敷地写真やドローイングのキャプションにはその土地の住所が充てられる。北は青森、南は熊本。社会の矛盾や公共に対する疑問、あらゆる事故や災害を目の当たりにし、自分たちの生き方そのものを見直す必然性を「移住を生活する」で表現してみせる。ページをひとたび開けると、日記、ドローイング、地図、写真によってあっという間に読者も「移住を生活する」の当事者になれるだろう。

関連記事

個と公の狭間での実践と、終わらない問い──展示と本を通して見せる「村上慧 移住を生活する」|野中祐美子(金沢21世紀美術館):キュレーターズノート(2021年06月15日号)

村上慧 移住を生活する|村田真:artscapeレビュー(2021年04月01日号)

「ミヒャエル・ボレマンス マーク・マンダース|ダブル・サイレンス」、「村上慧 移住を生活する」、「アペルト13 高橋治希 園林」|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年03月15日号)

日常のあわい

出展作家:青木陵子+伊藤存、岩崎貴宏、小森はるか+瀬尾夏美、小山田徹+小山田香月、下道基行、髙田安規子・政子、竹村京

寄稿:益田ミリ

デザイン:大原大次郎

発行:青幻舎

発行日:2021年6月30日

サイズ:B5判、120ページ

金沢21世紀美術館で開催中の特別展「日常のあわい」公式図録。

7組11名の作家が、私たちが意識せざるをえなくなった「日常」について今一度見つめ直す。意識しないと見過ごしてしまう生活のなかのささやかな創造行為に着目した作品や、突然の喪失や災害に向き合う心の機微を捉えた作品、そして形を変えて続いていく日常をあらわにする作品を紹介。これらを通して、日常と非日常のあわいにある「現在(いま)」が浮かびあがる。

つくる理由 暮らしからはじまる、ファッションとアート

著者:林央子

デザイン:小池アイ子

発行:DU BOOKS

発行日:2021年6月1日

サイズ:四六判、312ページ

インディペンデントな創作によって独自の境地を切り開いていった1990〜2000年代の作家たちを再検証し、刊行後の反響から美術展へと発展した『拡張するファッション』。本書はその著者・林央子による待望の書下ろし新作。現在を生きる同時代の表現者たちの声を拾う。

思考する芸術──非美学への手引き

著者:アラン・バディウ

翻訳:坂口周輔

発行:水声社

発行日:2021年6月30日

サイズ:四六判、296ページ

芸術と哲学の関係はいかなるものなのか?

芸術を真理との関係から問い直し、ダンス、映画、演劇、散文、詩を例に作品でも作者でもなく出来事的な切断によって先導される《芸術的布置》の次元を見定める渾身の芸術論。

光学のエスノグラフィ フィールドワーク/映画批評

著者:金子遊

発行:森話社

発行日:2021年6月22日

サイズ:四六判、288ページ

撮ること、観ること、考えること──。これらの営みの総体として、映画は形成されている。

ロバート・フラハティからジャン・ルーシュへと連なる映像人類学をはじめ、アピチャッポン・ウィーラセタクン、王兵、ツァイ・ミンリャン、エドワード・ヤンといったアジアの映画作家まで、人類学的フィールドワークと映画批評を横断し、映像のなかに個を超えた人類の歴史、習俗、営みを見出す。

丹下健三建築論集(岩波文庫)

編著:豊川斎赫

発行:岩波書店

発行日:2021年7月15日

サイズ:文庫判、288ページ

世界のTANGE──。国際的建築家として丹下健三の名を知らしめたのは、その作品のみならず、彼の論説と思想であった。人間と建築にたいする深い洞察と志。「美しきもののみ機能的である」との言葉に象徴される独自の美意識。建築の化身と呼ばれた不世出の建築家による重要論考を集成する。二巻構成のうちの建築論篇。

◆

※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです

https://honto.jp/

2021/07/31(土)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2021年7月15日号[近刊編]

展覧会カタログ、アートやデザインにまつわる近刊書籍をアートスケープ編集部が紹介します。

※hontoサイトで販売中の書籍は、紹介文末尾の[hontoウェブサイト]からhontoへリンクされます

◆

Viva Video! 久保田成子

編集:新潟県立近代美術館、国立国際美術館、東京都現代美術館

発行:河出書房新社

発行日:2021年6月29日

サイズ:B5判、256ページ

1970年頃からビデオを使用したアート作品を先駆的に制作した世界的アーティスト、久保田成子。没後から6年、その活動の全貌がついに明らかになる大回顧展の図録。

大・タイガー立石展 図録

構成:工藤健志(青森県立美術館)、滝口明子(うらわ美術館)、平野到(埼玉県立近代美術館)、牧野裕二(高松市美術館)

編集:菊池真央(埼玉県立近代美術館)、庄子真汀(千葉市美術館)、森啓輔(千葉市美術館)、藁科英也(千葉市美術館)

翻訳:小川紀久子

発行:千葉市美術館、青森県立美術館、高松市美術館、埼玉県立近代美術館、うらわ美術館

発行日:2021年4月10日

サイズ:A4判、249ページ

千葉市美術館(2021年4月10日〜7月4日)、青森県立美術館(2021年7月20日〜9月5日)、高松市美術館(2021年9月18日〜11月3日)、埼玉県立近代美術館(2021年11月16日〜2022年1月16日)、うらわ美術館(2021年11月16日〜2022年1月16日)を巡回するタイガー立石(立石紘一/立石大河亞)の大回顧展の図録。

ロスト・イン・パンデミック 失われた演劇と新たな表現の地平

監修:早稲田大学坪内博士記念演劇博物館(エンパク)

編著:後藤隆基

発行:春陽堂出版

発行日:2021年6月30日

サイズ:B5判、320ページ

演劇の灯は消えない──

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大によって、何が失われ、何を得たのか。 そして、この先の来るべき演劇の形とは ─

100人をこえる舞台関係者の声をあつめ、コロナ禍の記憶を記録する。

ニッポンの芸術のゆくえ なぜ、アートは分断を生むのか?

著者:津田大介、平田オリザ

発行:青幻舎

発行日:2021年6月28日

サイズ:B6判、208ページ

近年、文化芸術、アートをめぐって様々な問題が巻き起こっています。本書は、劇団「青年団」主宰し国内外で活躍する劇作家・平田オリザ氏、「あいちトリエンナーレ2019」で芸術監督を務めたジャーナリスト・津田大介氏による対談で構成しています。演劇界、ジャーナリズム界でリードする両氏が、「ニッポンの文化芸術」の問題点、可能性について存分に語ります。「表現の不自由展」で議論を呼んだ「あいトリ」は何が問題だったのか? コロナ危機で露わになった文化政策の脆弱性とは? 学術会議問題は「学問の自由」のみならず「表現の自由」にもつながる……。文化芸術を皮切りに、日本政治、トランプ現象、地方が生き残る戦略、withコロナ時代のあり方など、これからの日本が向かうべき道筋を問います。

『シン・エヴァンゲリオン』を読み解く

編集:河出書房新社編集部

執筆者:五十嵐太郎、久保豊、近藤銀河、斎藤環、最果タヒ、坂口将史、高島雄哉、照沼健太、難波優輝、西田藍、藤田祥平、伏見瞬、ふぢのやまい、松下哲也

発行:河出書房新社

発行日:2021年6月29日

サイズ:A5判、 224ページ

「エヴァ」の「終わり」と徹底的に向き合うために、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』を当代最高の執筆陣が論じ尽くす。緊急刊行。

関連記事

シン・エヴァンゲリオン劇場版|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

〈みる/みられる〉のメディア論

編著:高馬京子、松本健太郎

発行:ナカニシヤ出版

発行日:2021年4月30日

サイズ:A5判、250ページ

〈みる/みられる〉の関係性を理論的言説、メディア・テクノロジー、表象空間、社会関係という視点を通して多角的に読み解く

葬いとカメラ

編著:金セッピョル、地主麻衣子

発行:左右社

発行日:2021年5月30日

サイズ:四六判変型、200ページ

アーティストと文化人類学者らが考えた「葬い」を記録することについて。

両者の視点から「死」と「葬い」を見つめた先に見えてきたものは……

身寄りがなくなり、壊される無縁仏

自然葬をすることにした家族の葛藤

葬儀を撮ることの暴力性

在日コリアンのお墓

研究映像とアート作品

簡素化される葬儀と、葬いの個人化

誰もが直面する「死」と、残された者の「葬い」という営みを、どのようにとらえることができるのだろうか。 本書では主に映像によって記録するという行為を通じて、死や葬いを普遍的にとらえなおすことを試みるものである。

クバへ/クバから(いぬのせなか座叢書4)

著者:三野新

栞=小冊子:小田原のどか・佐々木敦

特製ペーパー:笠井康平

装釘・本文レイアウト・解説:山本浩貴+h

発行:三野新・いぬのせなか座写真/演劇プロジェクト制作実行委員会

発行日:2021年6月30日

サイズ:A4判、140ページ

写真を一種の演劇的手法としてとらえ、「現代の恐怖の予感を視覚化する」ことをテーマに多くのパフォーマンスや演劇、展示作品を発表してきた写真家/舞台作家、三野新。福岡出身・東京在住のかれが、分厚い「沖縄写真」の歴史と、自らの内なる激しい抵抗感にともに曝されながら、「沖縄の風景」を/に向けて、撮影・編集・発表する。...

新作写真・ドローイング・コラージュ・戯曲はもちろん、これまでの全活動・全写真を振り返り、素材化し、新たな仮設的劇空間を立ち上げる。三野新、待望の第一写真集。

ありのままのイメージ スナップ美学と日本写真史

著者:甲斐義明

発行:東京大学出版会

発行日:2021年6月24日

サイズ:A5判、360ページ

木村伊兵衛、土門拳、森山大道、荒木経惟から藤岡亜弥まで、日本写真史を駆動してきた力学のひとつはスナップという美学だった。そのスナップ美学の変遷と実態を多様な言説と具体的な写真作品を精査することで浮かび上がらせる、気鋭の研究者による写真研究の成果。

トーキョーアーツアンドスペース アニュアル 2020

編集:杉本勝彦

デザイン:中西要介、根津小春(STUDIO PT.)、寺脇裕子

インタビュー撮影:加治枝里子

インタビュー:内田伸一

発行:公益財団法人東京都歴史文化財団東京都現代美術館トーキョーアーツアンドスペース事業課

発行日:2021年6月1日

サイズ:A5判、166ページ

*非売品(ウェブサイトよりPDFダウンロード可能)

トーキョーアーツアンドスペース(TOKAS)による2020年度の活動をまとめた事業報告書。TOKAS本郷のほか、全国の美大や美術館のライブラリーなどでも閲覧可能。

◆

※「honto」は書店と本の通販ストア、電子書籍ストアがひとつになって生まれたまったく新しい本のサービスです

https://honto.jp/

2021/07/14(水)(artscape編集部)

カタログ&ブックス | 2021年7月1日号[テーマ:猫]

テーマに沿って、アートやデザインにまつわる書籍の購買冊数ランキングをartscape編集部が紹介します。今回のテーマは、東京国立近代美術館で開催中の「隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則」にちなんで「猫」。「芸術・アート」ジャンルのなかでこのキーワードに関連する、書籍の購買冊数ランキングトップ10をお楽しみください。

※ハイブリッド型総合書店honto調べ。書籍の詳細情報はhontoサイトより転載。

※本ランキングで紹介した書籍は在庫切れの場合がございますのでご了承ください。

「猫」関連書籍 購買冊数トップ10

1位:名画に学ぶにっぽん筆ペンイラスト(NHKテキスト 趣味どきっ!)

講師:村西恵津

編集:日本放送協会、NHK出版

発行:NHK出版

発売日:2021年1月25日

サイズ:26cm、127ページ

鳥獣戯画、歌川国芳の猫、尾形光琳の紅白梅図屛風……。名画のタッチを筆ペンで再現し、イラストに仕上げる方法を解説する。なぞり描きお手本付き。NHK Eテレ「趣味どきっ!」2021年2・3月のテキスト。

2位:『花束みたいな恋をした』オフィシャルフォトブック

著者:菅田将暉、有村架純

写真:江森康之

発行:リトルモア

発売日:2021年1月4日

サイズ:19×24cm

ふたりの部屋、駅からの帰り道、猫に名前をつけた日。もう巻き戻せない恋……。終電後に恋に落ちたふたりの忘れられない5年間を描いた2021年1月公開映画の写真集。場面写真や菅田将暉、有村架純のオフショットが満載。

3位:職業としてのシネマ(集英社新書)

著者:高野 てるみ

発行:集英社

発売日:2021年5月17日

サイズ:18cm、254ページ

80年代以降、『テレーズ』『ギャルソン!』『ガーターベルトの夜』『サム・サフィ』『TOPLESS』『ミルクのお値段』『パリ猫ディノの夜』等の配給作品のヒットでミニシアター・ブームをつくりあげた立役者の一人である著者が、長きにわたって関わった配給、バイヤー、宣伝等の現場における豊富なエピソードを交え、仕事の難しさや面白さ、やりがいを伝える一冊。

業界で働きたい人のための「映画業界入門書」である一方、ミニシアター・ブーム時代の舞台裏が余すところなく明かされており、映画愛好家にはたまらない必読書である。

4位:タマ、帰っておいで REQUIEM for TAMA

著者:横尾忠則

発行:講談社

発売日:2020年4月1日

サイズ:19×19cm、153ページ

この絵はアートではない。猫への愛を描いた……。2014年に亡くなった愛猫「タマ」。天に召されたその日から、横尾忠則が描き続けた91点のタマの絵に、タマに捧げた多くの文章を添えた画文集。

5位:身近なものから始めるリアル色鉛筆レッスン

著者:三上詩絵

発行:日貿出版社

発売日:2017年7月24日

サイズ:26cm、127ページ

すぐに描くことができて、手軽で面白く、楽しい色鉛筆。塗り方等の基本から、リアルに表現する描き方までを丁寧に解説。食べ物、植物、猫、鳥など、精緻に描かれた作品も紹介する。

6位:郷土玩具ざんまい

著者:瀬川信太郎

発行:淡交社

発売日:2020年12月14日

サイズ:19cm、206ページ

ゆるすぎる顔のだるま、絶妙にデフォルメされた招き猫、ヤンチャな姿で踊る福助。九州は福岡の郷土玩具店「山響屋」の店主が紹介する郷土玩具の数々は、ツッコミどころ満載の魅力にあふれるものばかり。

「この絵付け、かなりぶっ飛んでますね」

「雑そうに見えて、意外と計算されつくしてるのかも」

「ブサイクなのになんだかかわいい」

など、自身も全国の郷土玩具約1500点を収集し、現代のサブカルチャーにも親しむ著者の自由な視点から、古今のおもしろい郷土玩具を縦横無尽に紹介するビジュアルブック。九州を中心に、北は北海道から南は沖縄まで、全国の個性派郷土玩具約350点が大集合、その魅力を縦横無尽に紹介します。

7位:めでたしめずらし瑞獣珍獣

著者:内山淳一

発行:パイインターナショナル

発売日:2020年11月19日

サイズ:26cm、351ページ

人間が想像した神秘のいきものの世界。日本や中国の絵画・工芸240点超を紹介!

四神・鳳凰・獅子・龍・虎・獏・麒麟・飛龍・犀・白澤・蝙蝠などの中国由来の瑞獣や、鹿・猿・狛犬・狐・鳩・鼠・兎・犬・猪・鶴・霊亀・孔雀・猫・鯨といった日本のめでたい動物、異国の珍獣を蒐集!狩野派・琳派・円山派・若冲・蕭白・暁斎ら豪華絵師の作品も堪能できます。

8位:世界童話 物語のその先へ 塗り絵ブック

著者:Eriy

発行:小学館

発売日:2020年12月10日

サイズ:25×25cm

塗り絵で童話の世界を旅しましょう

シンデレラ、いばら姫、親指姫、人魚姫、かぐや姫、ラプンツェル、赤ずきん、ヘンゼルとグレーテル、長靴をはいた猫、アラジンと魔法のランプ、不思議の国のアリス、秘密の花園、オズの魔法使いなど、みんなが知っている世界の童話をテーマにしたかわいい塗り絵がいっぱい!

好奇心旺盛な女の子マノンが思い描く大好きな童話の場面や、物語の一歩先まで想像をふくらませた世界が、かわいい塗り絵になりました。達成感を味わえる細かな描写の見開きも、気軽に塗れる小さな絵もあり、その日の気分で楽しめます。

絵はすべて、つまようじを使ったやわらかな線で描かれています。色を塗るときは、色鉛筆、カラーペン、カラーインクや水彩絵の具、ボールペンなどで、自由な塗り方を楽しんでください。メッセージカードや、しおりとして使えるカードも付いています。

9位:向田邦子 暮しの愉しみ(とんぼの本)

著者:向田邦子、向田和子

発行:新潮社

発売日:2003年6月

サイズ:21cm、143ページ

料理上手で食いしん坊。器、書画、骨董にも熱中し、暇さえあれば旅に出る。大好きな猫と暮らし、着る物も身の回りの物も楽しげに、けれどしっかりと自分の眼でお気に入りを選んでいく……。自分らしく暮らすヒントが満載。

10位:Nelco Necoの塗り絵BOOK 春夏秋冬 おしゃまな猫の物語

著者:Nelco neco 赤須千花

発行:KADOKAWA

発売日:2021年3月26日

サイズ:25×25cm、80ページ

おしゃまな猫ちゃんたちが、お母さんの目の届かないところでいろんなことをしちゃう。私たちが子どものころにやりたかったこと、憧れた夢の世界を、手描きで描いた、ちょっとレトロでロマンチックな塗り絵BOOK。春夏秋冬、季節感も楽しみながら、おしゃまな猫たちが繰り広げる様々なできごとをシーンで塗れます。塗りごたえのある大判で、それぞれの絵柄の物語(ストーリー)を感じながら塗り進めると、まるで絵本のようなあなただけの素敵な塗り絵BOOKが完成します。巻末についた塗り絵は切り取ってミニカードとして使えます。

◆

artscape編集部のランキング解説

現在国立近代美術館で開催されている「隈研吾展 新しい公共性をつくるためのネコの5原則」では、隈がこれまで手掛けた建築などに加えて、なんと「地面に近いネコの視点」から都市での生活や公共性を見直すリサーチプロジェクトを発表しています。

路地裏にふと佇み、しばしの寄り道にいざなってくれる猫。あるいは、われわれ人間と気ままに寄り添い、生活を共にする猫。長らく家で飼う動物の代表格とされてきた犬の推計飼育頭数よりも、猫の推計飼育頭数が上回ったことが少し前に話題になりましたが、それから数年経ったいまでもその形勢は維持されたままのようです(一般社団法人ペットフード協会による「全国犬猫飼育実態調査」より)。そんな「猫」を軸にした今回のランキングにも、さまざまな視点で猫を扱った「芸術・アート」ジャンルの書籍が並びました。

猫は絵のモチーフとしても一貫して人気を誇る存在ですが、1位に輝いた『名画に学ぶにっぽん筆ペンイラスト』は、歌川国芳によるユーモラスな猫のみならず、鳥獣戯画などの“かわいい”浮世絵を筆ペンで模写するというアプローチがとてもユニークです。『郷土玩具ざんまい』(6位)、『めでたしめずらし瑞獣珍獣』(7位)も、古来から人々が猫やそのほかの生き物に注いできた目線がぼんやり浮かび上がってくる二冊。郷土玩具でも絵画・工芸品でも、猫はどこか私たちを脱力させる癒やしの存在であることは変わらない様子です。猫以外にも、異国の珍獣や架空の生き物がどう想像され表現されてきたのかがわかる『めでたしめずらし瑞獣珍獣』は、眺めるだけで楽しいビジュアルブックです。

他方、横尾忠則が愛猫・タマを亡くしてから、在りし日の姿をひたすら描き続けた画集『タマ、帰っておいで REQUIEM for TAMA』(4位)は壮絶。「アートではない。猫への愛を描いた」という、愛情と哀しみが入り交じる絵の筆致とそこに添えられた言葉は、愛する存在を亡くした経験がある読者にとっては胸に迫るものがあるはずです。

愛猫家の文化人は古今東西数多くいるなかで、今年で没後40年を迎える向田邦子の生前の暮らしぶりをたくさんの写真とともに紹介する『向田邦子 暮しの愉しみ』(9位)にも、愛猫たちにまつわるページが。タイのバンコクで出会った瞬間に向田が「感電」し、なんとか頼み込んで譲ってもらったという雄雌2匹のコラットについて書かれたエッセイなども掲載されています。

身近な存在なのに、いつもどこか謎めいていて、人々の心を捉えて離さない。そんな猫たちの魅力を、本のなかでも再発見してみてください。

※ハイブリッド型総合書店honto(hontoサイトの本の通販ストア・電子書籍ストアと、丸善、ジュンク堂書店、文教堂など)でジャンル「芸術・アート」キーワード「猫」の書籍の全性別・全年齢における購買冊数のランキングを抽出。〈集計期間:2020年6月26日~2021年6月25日〉

2021/07/01(木)(artscape編集部)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)