artscapeレビュー

SYNKのレビュー/プレビュー

窓花──中国の切り紙

会期:2014/02/28~2014/03/16

世田谷文化生活情報センター:生活工房[東京都]

黄河の上流から中流域に広がる黄土高原に位置する陝西省延川の人々は、ヤオトン(窰洞)と呼ばれる山にトンネルを掘った家に住んでいる。ヤオトンには正面に出入口、その脇に格子窓がある。新年を迎えるための窓の飾りとしてつくる赤い切り紙を「窓花」といい、格子窓の障子紙とともに毎年貼り替えられる。小さな鋏一本で切り出された図柄には、吉祥の祈願や魔除けの意味があるという。文化大革命期には旧来の風習や民間宗教が禁じられ、伝統的な図案を用いた窓花も迷信や旧風俗として禁じられたが、1980年代以降、民間芸術のひとつとしてよみがえった。この展覧会は、文化人類学者・丹羽朋子氏と造形作家・下中菜穂氏による現地のフィールドワークに基づき、ただ切り紙の作品を並べるだけではなく、生活の場を再現し、写真やテキスト、映像によって陝西省延川の人々の暮らしのなかの位置づけを見せる。また、「窓花」のほかに、死者を弔うための「紙花」や「紙銭」、先祖に供えられる「寒衣」などの切り紙、動物や人をかたどった「麺花」と呼ばれる小麦細工など、折々に用いられる細工物も並んでいる。

昨年夏、長期にわたる未曾有の豪雨によって、陝西省北部地域の多くのヤオトンが倒壊してしまったために、平屋建てや集合住宅に移転する人も多いという。人々の暮らしかたが変わることで、「窓花」の伝統はこれからどのように変わっていくだろうか。[新川徳彦]

★1──関連レビュー:花珠爛漫「中国・庫淑蘭の切り紙宇宙」(artscape 2013年10月01日号)

展示風景

2014/03/11(火)(SYNK)

眞田岳彦ディレクション/作品「ウールの衣服展──源流から現在」

会期:2014/01/24~2014/03/25

神戸ファッション美術館[兵庫県]

ウールは獣の毛である。編むでも織るでもなくして、繊維を絡み合わせるだけで布(フェルト)になる。

眞田岳彦の作品において、フェルトはもっとも重要な素材のひとつである。本展も、代表作の《聴く/話す》をはじめフェルトによる作品を中心に構成されている。作品はいずれも人の背丈を超えるような規模の大きさで、フェルトはその量感と質感をもって見る者に迫ってくる。

かつてヨーゼフ・ボイスは、フェルトと脂肪をもって立体作品とした。戦時中ボイスがフェルトと脂肪によって生命を救われたという逸話はあまりにも有名だ。ボイスの作品ではフェルトは体温を保ち生命を守るものであって、獣とヒトをつなぐものだった。そして、彼の作品を前にして、見る者とフェルトの塊の間に立ち現われるのは神話めいた物語だった。眞田の場合、それは衣服である。彼は自ら「衣服造形家」を名乗る。自らの作品を「コンセプチュアル・クロージング(考える衣服)」と位置づけて作家の思想を最優先させた衣服と規定し、その役割は「人の心を開き、人を育む」ことにあるという★1。なるほど、ボイスの作品ではフェルトはじっとりと脂をふくみ熱を蓄えて重く沈むのに対して、眞田の作品の、なかに空気を含んで立ち上がったり浮き上がったりしているフェルトには素朴さと広がりがある。それは痛みや凍えといった個人の身体的経験ではなく、地球上どこの国にもどこの地域にもあるようなヒトの営みの表われであり、そこにはおおらかでゆるぎない作者の目線が感じられる。

本展のもうひとつの見どころは、神戸ファッション美術館所蔵品を中心としたウールを用いた古今東西の衣服の数々。6世紀のコプト織のチュニックから現代の著名デザイナーによるファッションまで、さまざまな衣服の展示にはヒトがウールという素材に託してきた身体を守り飾ることへの飽くなき欲望を思い知らされる。そして、神戸ファッション美術館でなくては実現しえなかったであろう展示には、その力量を再確認する思いがした。[平光睦子]

★1──眞田岳彦『考える衣服──Conceptual Clothing』(スタイルノート、2009)、125~126頁

2014/02/28(金)(SYNK)

秋岡芳夫全集2──童画とこどもの世界展

会期:2014/02/15~2014/03/30

目黒区美術館[東京都]

童画家、版画家、工業デザイナー、教育者……。デザインを中心に多様な仕事に携わり、多くの作品や著述を残した秋岡芳夫。目黒区美術館では2011年にその全貌を概観する展覧会を開催し★1、その後「秋岡芳夫全集」として個別の仕事を掘り下げる展示を行なってきた。昨年2013年は「秋岡芳夫とKAKの写真」としてカメラに関わる仕事と、秋岡やデザイン事務所KAKのメンバーが撮影した写真が紹介された★2。今回の「秋岡芳夫全集2」では童画を中心に「子ども」に関わる仕事に焦点が当てられている。

秋岡が童画に関心を持ったのは、子どものころに愛読していた絵雑誌『コドモノクニ』がきっかけだという。彼は心ひかれた画家たちとして、初山滋、本田庄太郎、岡本帰一、武井武雄の名前を挙げているが、なかでも初山滋に心酔していたようだ★3。秋岡が童画を描き始めたのは終戦後すぐ。新聞に新日本童画会発足の記事を見つけて入会を申込み、あこがれの画家・初山滋に師事して童画の勉強を始める。同時期に秋岡は久我山にあった工芸指導所で進駐軍家族住宅のための家具デザイナーとして仕事をするなかで、玩具デザインを研究していた同僚たちに出会い、木製玩具のスケッチと試作を始めている。秋岡自身のテキストによれば、この時期はなんらかのかたちで子どものための仕事に関わろうとしていたようだ★4。1953年になると工業デザイン事務所KAKを結成し工業デザインの仕事が多忙になってゆくが、そのあいだにも児童書の装幀や挿画、子どものための科学雑誌の付録のデザインに携わり、また晩年には竹とんぼの研究と制作に勤しんだ。工業デザインからクラフトへ、ものづくりから教育へと仕事の比重は移り変わったものの、秋岡にとって子どものための仕事はつねに一定の位置を占めている、もっとも、「子どものための」と書いたが、秋岡の仕事を見てゆくと、それは大人が子どもの教育のために与えるものというよりも、自らの関心の所在が子どもたちと同等の立場にあったと考えるほうが適切だ。すなわち童画にしても玩具にしても教材にしても、あるいは竹とんぼにしても、秋岡はつねに本気、真剣なのだ。そしてつねに本気で真剣だったからこそ、玩具の仕事に絶望し、大量生産される雑誌付録のデザインの意味するところに絶望し★5、そしてふたたび子どものための新しい仕事に本気で取り組んでいったのではないか。

今回の展覧会には、秋岡芳夫の童画原画、児童書の装幀やそのスケッチ、秋岡が関わった童画会の資料、玩具とスケッチ、1970年頃の紙工作が出品されている。童画には初山滋の影響が密接に見て取れるものもあるが、スタイルは多様で、器用な画家であったことを感じさせる。個人的には秋岡の仕事のなかで童画がいちばん好きなので、彼がその仕事をずっと続けていたらどうであったろうかと夢想する。「岡田謙三&目黒界隈のモダンな住人たち」と併催。[新川徳彦]

★1──DOMA秋岡芳夫展──モノへの思想と関係のデザイン(artscape、2011年12月01日号)。

★2──秋岡芳夫全集1 秋岡芳夫とKAKの写真(artscape、2013年03月01日号)。

★3──秋岡芳夫「さし絵が人生決めた」(『朝日新聞』1989年6月28日)。

★4──秋岡芳夫「子供のための大人たち」(『美術手帖』251号、1965年4月)。

★5──<a href="https://unit.aist.go.jp/tohoku/techpaper/pdf/4813.pdf" target="_blank">秋岡芳夫「‘こどものためのデザイン’にたずさわって──私は絶望の中でデザインをした」(『工芸ニュース』37巻5号、1970年3月)。

秋岡芳夫《人魚姫》1953年/目黒区美術館蔵

秋岡芳夫《作品(水族館)》1950年/目黒区美術館蔵

展示風景

2014/02/25(火)(SYNK)

紙幣と官報──2つの書体とその世界

会期:2014/12/16~2015/03/08

お札と切手の博物館[東京都]

紙幣と官報という国立印刷局が手がける二つの印刷物に関わる書体に焦点を当てた企画展。時代も用途も異なる二つの書体であるが、印刷局の歴史として見ても、書体デザインの歴史的事例として見ても、とても興味深い構成になっている。

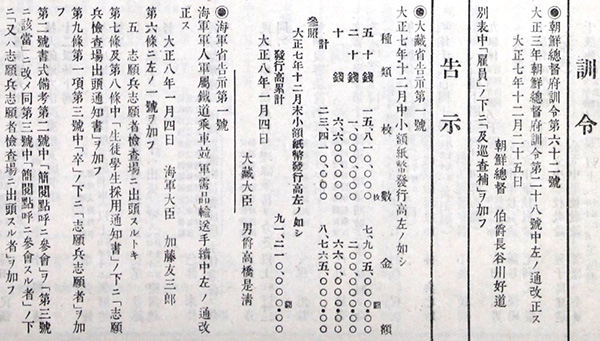

ひとつめは大正期から昭和の初め頃までに官報やその他の印刷物に用いられた印刷局書体である。官報130年余の歴史において用いられた書体はしばしば変更されてきたが、それはおもに活字の調達先の事情によるものである。しかしながら、大正8年から昭和の初めまでの一時期は印刷局が独自に制作した書体が用いられていた。明治45年以降に開発が始まったこの印刷局書体は明朝体の一種だが、縦線と横線の太さの差が小さく、正楷書体に似ている。書体デザインの参考とされたのは『殿版康煕字典』の活字で、印刷された文字を写真撮影して縮小したものが用いられたという。文字のプロポーションは、10ポイント活字を例に取ると幅が9ポイント、すなわち90%の長体であり、さらにカタカナは漢字に対して80%の平体で、同じ紙面により多くの行数字数を収めることができる設計であった。明朝体の原型と言われる康煕字典の文字から独自の書体を制作したことからは、当時の印刷局が書体の正統性を強く意識していた様子が窺われる。『内閣印刷局七十年史』(1943)はこの書体について「字画正確、字体鮮明なるのみならず、一種の風韻を持するの故を以て大いに識者の好評を得たり」としている(115頁)。しかしながら官報に印刷局書体が用いられたのは10年程の期間にすぎない。法令は官報の公布によって効力を発するために、印刷局の使命は官報の滞りない刊行にある。そのため、より安定的な調達が可能な民間活字の使用へとシフトしたのである。本展の企画を担当した松村記代子・お札と切手の博物館学芸員は、そのような判断の背景として官報のページ増や発行数増加、関東大震災による印刷局活版設備の被災といったできごとが、独自の活字を使い続けることに不利に働いた可能性を指摘している(ただし、そのほかの刊行物には昭和中期頃まで使われている)。展示は印刷局における活版印刷事業の歴史と技術の紹介から始まり、かつて印刷局で使用されていた活字母型彫刻機や活字鋳造機、植字台、衆議院議員座席表の原版(あらかじめ議席の罫が組んであり、氏名のみを入れ替える)、各種の印刷物が出品されている。なお、松村学芸員によれば、官報の活版印刷は昭和52(1977)年から徐々に電算写植に移行し、平成11(1999)年からはDTP化されている。ちなみにDTP化以降の官報には平成明朝が用いられているのだそうだ。

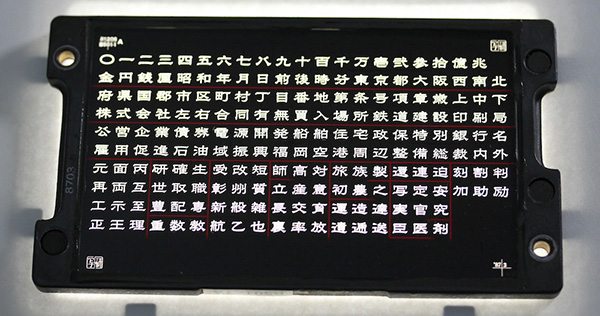

二つめの書体は隷書(大蔵隷書)である。かつて紙幣には隷書のほかに篆書や楷書などの書体があわせて用いられていたが、昭和26(1951)年以降は印章に篆書が用いられている他は日本語は隷書で統一されている。昭和21(1946)年の当用漢字表の制定と新字体への移行が契機となっているようだが、それが隷書に統一された理由は明確ではないとのこと。紙幣や債券に用いられる印刷局独自の「大蔵隷書」は、昭和末期に写植化され、さらに現在ではOpenTypeフォントに変換されている(実際に紙幣に用いられるときは全体のデザインバランスによって修正が加えられる)。紙幣のデザインを構成する要素には金種などを示す文字のほかに肖像画や背景の文様、色彩などがあるが、金種が異なっても、肖像画が変更されても、日本語の書体、すなわち大蔵隷書(と印鑑の篆書)だけはすべての紙幣で共通して用いられている。となれば、私たちの紙幣イメージの認識に大蔵隷書は非常に大きな役割をはたしていると言えないだろうか。展示会場には現行の一万円札を拡大し日本語部分をほかの書体──明朝体やゴシック体、ポップ体など──に置き換えてみることができるパネルが用意されており、これを試してみると文字を他の書体に換えただけで非常に違和感を覚えることがわかる。さらに言えば、楷書や明朝体と比較して、私たちは隷書体から正統的な印象を受けるが、それはただ歴史的に隷書が楷書よりも古い書体であるというだけではなく、隷書が紙幣デザインに用いられ続けたことで、私たちは紙幣の持つ正統性と書体のアイデンティティとを重ね合わせて見ている部分があるのではないかと思う。[新川徳彦]

展示風景

印刷局書体を用いた官報(大正8年1月4日)

国立印刷局お札と切手の博物館提供

「大蔵隷書」専用の写真植字文字盤

国立印刷局お札と切手の博物館提供

2014/02/25(水)(SYNK)

NYマダムのおしゃれスナップ展

会期:2015/02/17~2015/03/01

西武渋谷店[東京都]

ニューヨーク在住のフォトグラファー、アリ・セス・コーエン(Ari Seth Cohen)が撮影した「NYに生きるOver'60のおしゃれマダムたち」の写真展。被写体はとても個性的なファッションに身を包んだ60代から90代までの女性たち。若く見せるためのオシャレではなく、それでいて年相応という言葉とも無縁なスタイルのマダムたちの姿は冷静に見ればとても奇抜なのだが(大阪のおばちゃんと共通するところがあると感じる)、若者の奇抜なファッションが周囲から浮き上がって見える(あるいはそれを意図している)のに対して、ねじ伏せられるような説得力がある(これも大阪のおばちゃんと共通するところがある)。ただし、ニューヨークという土地柄か、ハイブランドのファッションを身につけた人たちばかりで、その意味ではだれでもマネをできるものではない(そこが大阪のおばちゃんと違う)。年齢を重ねた女性たちをとてもポジティブな視点で捉えたこれらの写真は、2008年にコーエンが始めた「Advanced Style」という写真ブログで発表されて人気を呼び、2012年には写真集が刊行され、この初夏にはそのなかの7人のマダムたちをフィーチャーした映画にまで展開するという。[新川徳彦]

2014/02/25(水)(SYNK)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)