artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

百々俊二「A LIFE 1968-2017」

会期:2017/07/07~2017/09/10

Gallery 916[東京都]

本展のリーフレットのために「人の匂いのする川」という百々俊二論を書いた。そのなかで百々の50年以上にわたる写真家としての軌跡を、大阪平野を貫いて流れる淀川に喩えたのだが、展示を見て確かにその通りだと納得することができた。出品作は300点以上、壁だけでなく床にまで大きな作品が並ぶ展覧会場を歩き回るうちに、大河のゆったりとした流れに呑み込まれ、河口まで一気に運ばれていくように思えてきたのだ。

1968年、九州産業大学写真学科の2年生のときに、ニコンFにトライXフィルムを詰めて撮りに行ったという佐世保の「原子力空母エンタープライズ阻止闘争」の写真は、糊の痕も生々しく、スケッチブックに貼られたままの状態で展示されていた。その最初のパートから、東日本大震災後に撮り始めた8×10インチ判カメラによる力作「日本海」、さらに現在も撮り続けられている「春日山原始林」のシリーズまで、圧倒的な量感の写真群が、次々に目の前にあらわれてくる。百々のカメラワークの特徴のひとつは、35ミリ判や8×10インチ判にとどまらず、6×6センチ判、4×5インチ判のポラロイド、さらにデジタルカメラなど、さまざまな撮影機材を自在に使いこなしていることだ。彼の目の欲望とエネルギーの噴出の大きさを支えるには、一種類のフォーマットではとても無理ということなのだろう。

とはいえ、幅の広い被写体を多様な手法で撮影しているにもかかわらず、そこには明らかに一貫した身構え方がある。それこそが「人の匂い」に対する手放しの、素早い反応にほかならない。それが一番よくあらわれているのは、デビュー写真集『新世界むかしも今も』(長征社、1986)にまとめられた、路上スナップのシリーズだろう。この35ミリ判と6×6判を併用して撮影された写真群には、百々の人懐っこい、だが冷静に被写体を値踏みする、スナップシューターとしての天性の眼差しがよくあらわれている。この展示をひとつのきっかけとして、大阪出身の写真家たちに共通するスナップショットのあり方について、きちんと考えてみたいと思った。

2017/07/08(土)(飯沢耕太郎)

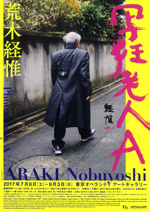

荒木経惟 写狂老人A

会期:2017/07/08~2017/09/03

東京オペラシティアートギャラリー[東京都]

荒木経惟は過去形の写真家ではなく、現在進行形の写真家である。そのことを充分にわかっているつもりでも、1980~90年代のあの凄みのある仕事ぶりと比較すると、2000年代以降の荒木にある種の「やり尽くした」感を見てしまう人も多いのではないだろうか。だが、今回東京オペラシティアートギャラリーで開催された、「写狂老人A」を見て、彼のいまの仕事がそれどころではない状況にあることがよくわかった。

最初の部屋に展示されている「大光画」(50点)に、まず度肝を抜かれる。『週刊大衆』に連載中の「人妻エロス」シリーズを中心にした140×100センチの大画面のプリントが並んでいるのだが、ここまで生々しいヌードを、ほぼ等身大で、至近距離で見るという視覚体験はほかにない。観客はここで完全に荒木の写真世界に取り込まれていくことになる。以後、「空百景」、「花百景」、「写狂老人A日記 2017.7.7」、「八百屋のおじさん」、「ポラノグラフィー」、「非日記」、「遊園の女」、「切実」とほぼすべて「最新作」が並ぶ。だが、そのなかで最も衝撃的だったのは、1964年の電通写真部時代に制作された「八百屋のおじさん」と題する、スケッチブックに写真を貼り付けた手作り写真集だった。銀座の路地裏で店を開く、眼鏡で金歯の中年の「おじさん」の「ネオレアリズモ」のドキュメントだが、同じアングルで撮影した写真を執拗に繰り返すなど、後年の荒木の写真集のかたちがすでに実践されている。このような作品は、これから先も発掘されてくる可能性がありそうだ。荒木の写真家としての潜在的な埋蔵量は、まさに計り知れないものがある。

展示の最後のパートは、これまで刊行された写真集を紹介するコーナーで、2017年現在の総点数は520冊に達している。この数字がどこまで伸びるのか、それを考えると気が遠くなってくる。

2017/07/08(土)(飯沢耕太郎)

林葵衣「声の痕跡」

会期:2017/07/08~2017/07/16

KUNST ARZT[京都府]

文字言語と異なり、「声」はその人の発した身体から切り離せず、その場限りの現象として消えてしまう。林葵衣は、声の現前性を機械の録音によって代補するのではなく、発音する口と支持体との物理的接触の痕跡として可視化する。唇に口紅や顔料を塗り、単語を発音しながら唇の形を転写するという方法は一貫しているが、支持体は、キャンバス、ギャラリーの壁、透明なガラスなどさまざまだ。肺に溜まった空気が押し出され、声帯が振動し、肉と骨で充満した体内を共鳴させながら、口腔を通って外へと放出されること。そうした声のエフェメラルな現象性や発語行為の身体性への林の関心は、俳優の発語する身体と不可分の演劇と親和性が高い。近年の林は、翻訳、異言語の共同体への越境、そこで生じる身体的違和感や抑圧、声の物質性を扱った演劇作品(したため#4『文字移植』、#5『ディクテ』)の2作の舞台美術を手がけ、作品世界に大きく貢献した。

キャンバスに唇の形の転写を重ねた作品は、「抽象絵画」(とりわけ、ピンクを基調とした松本陽子の絵画)を思わせる。そこでは、一つひとつの発語はもはや聴き取れないものの、物質的には静的なはずの画面が絶えず流動し、泡立ち、無数のざわめきが振動と共鳴の中で渦巻いているような密度として立ち上がる。一方、ギャラリーの壁に、左から右へと横一列に転写を連ねた作品では、波形のように連続しながら移ろう形、徐々に薄れゆく色の濃度、尾を引くように揺らめきながら消えていくかすれが、音とともに漏れる吐息や感情の濃度、空気の振動といった、文字言語では削ぎ落される身体的・感覚的な要素を強く示す。また、林が発したそれらの言葉が、部屋の外から聴こえてきた音や会話、ギャラリーがかつて喫茶店だった頃の記憶や店名であることも重要だ。あらゆる空間は、可聴的な音としては失われただけで、そうした「無数の聴こえない残響」で満ちているのだ。

撮影:守屋友樹(右)

痕跡は、物理的な身体が「不在」であるがゆえに、より強くその存在感を喚起させる。かつてその場所で発された声や音の粒子の一粒が遠く尾を引き、わずかでもその名残を留めていないか、耳をそばだてること。そうした聴取の態度へと誘う林の関心が、過去や記憶(の共有)へと向かうのはある種の必然だろう。例えばあるキャンバス作品では、父親との会話の中で、父が語った記憶を林自身が発話した「声」が刻印されている。場所や他者の記憶を語り直す、すなわち自身の身体を媒体として通り抜けた声=記憶であること。それは、記憶の分有作業であり、「二重の痕跡」であり、一度失われたものを「声」として再生させ、身体の痕跡として留めようとする、ささやかな追悼にも似た身振りである。

またそこには、発語した身体の痕跡に加え、時間性も内包されている。唇の転写を重ねた作品と、左から右へとフレーズ毎に転写を連ねた作品では、「時間の可視化」の点で相違がある。前者では、パランプセストのように時間の積層化の奥行きが示され、後者では、五線譜のように左から右へと流れる単線的な時間の流れが可視化されている。

林の作品は、生理的な身体感覚の喚起とともに失われた「声」への想起を促す、新たな書記法の開発である。

関連記事

したため#4『文字移植』|高嶋慈:artscapeレビュー

したため#5『ディクテ』|高嶋慈:artscapeレビュー

2017/07/08(土)(高嶋慈)

キュレトリアル・スタディズ12: 泉/Fountain 1917-2017「Case 2: He CHOSE it.」

会期:2017/06/14~2017/08/06

京都国立近代美術館[京都府]

男性用小便器を用いたマルセル・デュシャンによるレディメイド《泉》(1917)の100周年を記念した、コレクション企画展。再制作版(1964)を1年間展示しながら、計5名のゲスト・キュレーターによる展示がリレー形式で展開される。「Case 2: He CHOSE it.」でキュレーターを務めるのは、美術作家の藤本由紀夫。《泉》に加え、デュシャンの構想メモを収めた《不定法にて(ホワイト・ボックス)》と自作を並置した展示を行なった。

展示空間は二つに仕切られ、片方では、《不定法にて(ホワイト・ボックス)》を取り囲むように藤本作品が並ぶ。コンパクトミラーの片側に記された「ECHO」の文字が、直角で向かい合う鏡面に映し出され、文字通り反響する《ECHO(A RIGHT ANGLED)ver.2》。手前のアクリル板に「here」という単語が刻まれ、アクリルの透明な厚みを透かして「t」の文字が重なると「there」の単語が浮かび上がる《here& there》。デュシャンの通称《大ガラス》にちなんだ作品としては、「la vierge」(処女)と「la Mariée」(花嫁)という両立しない意味の単語が、見る角度によって交互に錯視的に浮かび上がる《passage(la vierge/ la Mariée)》がある。《不定法にて(ホワイト・ボックス)》から選ばれたメモは、「鏡」「反映」「投影」に関する内容のものであり、鏡という素材や反射という性質、デュシャンへのオマージュといった観点からこれらの藤本作品が並置されていると理解できる。だが、これらの藤本作品は、言葉を用いたコンセプチュアルアートを詩的化かつ3次元のオブジェ化したものと解されるべきであり、その点で「鏡」という素材レベルでの共通性やオマージュに留まる。

むしろ問題提起的だったのは、もう片側の空間で展開された《泉》の展示である。展示台に後ろ向きで載せられた《泉》の前には、「合わせ鏡」が設置され、鏡に映った4つの虚像と《泉》の背面という虚実入り混じった5重のポートレイトをカメラがまさに撮影しようとしているのだ(さらに古い大判カメラの背面のピントグラスには、淡く発光するような倒立像が写っている)。この仕掛けは、「合わせ鏡を用いたデュシャンの5重のポートレイト」を《泉》に置き換えたものである。私たちが見ているのは《泉》か、《泉》の鏡像か、(撮られるべき)5重のポートレイトか? もしシャッターが切られたら、そのイメージの所有者は誰か? デュシャンか、藤本か、撮影者の位置に同化する観客か? 《泉》が当初、無資格無審査を謳うアンデパンダン形式の展覧会に「R. Mutt」という偽名で出品されたことを考えるならば、ここでの事態は、さらに錯綜する。キャプションは、「マルセル・デュシャン《泉》1917/1964 小便器(磁器)/手を加えたレディメイド」と告げるが、「デュシャン」という作者名は「R. Mutt」へと分裂して二重写しになり、さらにその背後には「キュレーター:藤本由紀夫による」という不可視の名前が書き込まれているのだ。「He」とは、デュシャンであり、藤本でもある。藤本が美術作家であることも、事態をより複雑化させる。ここでの藤本は、「作家」なのか「キュレーター」なのか? 作家がキュレーションを行なう場合、それは「作品」と見なしうるのか? 問いは分岐し、鏡に映った4重の鏡像のように分裂する。

このように本展は、単にオマージュ的な身振りにとどまらず、「キュレーション」の持つ創造性や作品性へのある種の接近、キュラトリアルな実践の拡張やその外延の曖昧さ、「作者名」の登記といった問題を(まさに《泉》が問題提起した)「美術館」という場で再提示した点に意義がある。

撮影:守屋友樹

2017/07/08(土)(高嶋慈)

千光士誠 母展

会期:2017/07/04~2017/07/09

ワイアートギャラリー[大阪府]

老齢の着物姿の母を、ハイライトを強調して描いた具象の肖像画。そのストレートさ、光と闇が交錯する劇的な構成が印象的だった。千光士の作品は2006年から2012年頃にかけて個展やグループ展で見ていたが、当時は墨を用いたダイナミックなドローイングで、本展の作品とは全然違っていた。また近年の彼は、一対一で対象と向き合う肖像画のプロジェクトを行なっており、ギャラリーで見る機会がなかったため、動向を掴めていなかった。久しぶりに再会した千光士は相変わらず精力的で、確信をもって自分が成すべきことに邁進していた。画風が変化したと言っても、彼のテーマは最初から「人間」であり、その意味では一貫した活動を続けているのだ。今後の活動予定については聞かなかったが、一対一のプロジェクトをまとめて発表する機会があれば面白いのではないか。もちろんほかの作品でも良いので、今後も展覧会活動を続けてほしい。

2017/07/06(木)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)