artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

さばかれえぬ私へ Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023 受賞記念展

会期:2023/03/18~2023/06/18

東京都現代美術館 企画展示室 3F[東京都]

東日本大震災の記憶をどう受け継ぎ、作品化していくのかということは、多くのアーティストにとって大きく、重い課題といえるだろう。とりわけ、2008年から宮城県名取市北釜を拠点として活動し、震災直後の凄惨な状況をまざまざと体験した志賀理江子にとっては、それが特別な意味をもつテーマであり続けているのは間違いない。今回、Tokyo Contemporary Art Award 2021-2023の受賞記念展として開催された竹内公太との二人展でも、力のこもった作品を発表していた。

ビデオ・インスタレーション作品の《風の吹くとき》(2022-2023)には、宮城県沿岸部の防波堤を歩く目を閉じた人物たちが登場する。彼らを支え、導くもう一人の人物が、強い風が吹き荒ぶその場所で、震災にまつわる思いや出来事を静かに語りかける声が聞こえてくる。視覚を奪われた人物は、あの地震と津波による「暗い夜」を経験した者たち、一人ひとりの化身というべき存在なのだろう。

もうひとつの作品《あの夜のつながるところ》(2022)では、大きく引き伸ばした写真プリントを壁に貼り巡らし、パイプ、土嚢袋、鉄板などを床に配置していた。福島県の山間部の私有地だという、津波で流された車両、船、ユンボなどの重機類を「瓦礫ではなく私物」として置いてある場所を再現したインスタレーションである。志賀はここでも、震災の記憶そのものの個別化、具現化をめざし、それを全身全霊の力業で実現していた。

竹内公太の、太平洋戦争末期の風船爆弾の飛来地(アメリカ)を、地図、ストリーミング映像、写真などを介して検証した作品群も、やはり時の経過とともに災厄の記憶がどのように変質していくのかを丹念に追っており、志賀の仕事と共振する内容だった。東京都現代美術館の天井の高い、大きなスペースが、うまく活かされた企画展といえるだろう。

公式サイト:https://www.tokyocontemporaryartaward.jp/exhibition/exhibition_2021_2023.html

2023/03/19(日)(飯沢耕太郎)

アーバン山水 Urban Sansui

会期:2023/03/10~2023/03/19

kudan house[東京都]

藤倉麻子+大村高広の《記憶の庭》(2023)は、本展の会場である1927年に建てられた洋館「kudan house」の建築模型とその建物をシミュレートした映像作品というわけではない。模型は白く、映像での洋館はピンクで躯体や壁が再現され、抜けるような淡い青の空によく映える。模型と映像での洋館自体の非現実感と相反し、映像のなかでは紫陽花や棕櫚が生き生きとしていた。

kudan house 外観[写真提供:山水東京]

kudan house 外観[写真提供:山水東京]

藤倉麻子+大村高広《記憶の庭》(2022)[写真提供:山水東京]

藤倉麻子+大村高広《記憶の庭》(2022)[写真提供:山水東京]

映像のあまりの美しさ、いまいる洋館と映像と模型との相違点の有無、字幕で語られる断片的な情報、見ていると脳がこれらの多重の判断を強いられ、ゆったりとした映像なのにもかかわらず混乱の連続になる。例えばこの字幕、「休まるところの上には安全な床があり、さらにその上に透明な地面があり点が動く」は、映像のなかの寝室の上階のモデリングされた状態を指しているのだろうか。

手ごたえはないまま、模型をちらちらと見比べていたが、気付いたらもはや映像の視覚的な刺激に身を任せていた。そこでハンドアウトを確認すると、庭に対する調査結果を随時映像へとフィードバックし、映像を庭の回復のための手引書にするというものであるといったことが読み取れたため、この映像はある種、まだ意味を為さないものなのかもしれない。またこの説明文から、「この」会場の庭もまた回復されなければならないもの、すなわち損なわれた場所であるという可能性を考えるが、どこかにあるかもしれないこの庭は、もうある日の姿へは回復できないのではないだろうか、と考えていたらほかの鑑賞者が複数人部屋に入ってきたので映像を見るのを止めた。

そう思いながら廊下を歩くと、バルコニーの隅や屋根の上に小さなオブジェが点在していた。水木塁の《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)だ。植物の芽を3Dプリンタで出力したものである。特徴的なのは3Dプリンタがオブジェを造形中にそのモデルが崩れないよう、オブジェと同時に後から切り離されるべく出力される「サポート材」がそのまま残っている点だろう。サポート材を失ってしまえば自立も叶わない本作を目の前にしてみると、《記憶の庭》における「かつての庭へ回帰できなさ」は、表現や技術の在り方で初めて可能にしうるものがあるという態度だったのかもしれない。

水木塁《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)[写真提供:山水東京]

水木塁《P⁴ (Pioneer Plants Printing Project)》(2022)[写真提供:山水東京]

本展「アーバン山水」は、コレクティブ「山水東京」の活動にあたる。そのメンバーは流動的で、ウェブサイトに記載されたメンバーがすべてというわけではないらしい★1。1927年に建てられた洋館「kudan house」を舞台に現代作家の作品と戦前から館内で使用されてきた家具類が併置された。

企画のなかでの「山水」「山水画」の位置づけは明快で、絵画における主客を攪乱してきた「山水画」は、「コモン」や「ケア」といった概念から個人主義の再考が行なわれる現在の補助線として機能するのではないかという提案になっている★2。

ここでの「絵画における主客の議論」は、例えば美術史家のノーマン・ブライソンによる論考「拡張された場における〈眼差し〉」を参照すると見通しがよいだろう。ブライソンは、サルトルからラカンに至る主体を相対化しようとすることの不徹底が、西田幾多郎・西谷啓治における山水画のモデルでは達成されていると論じている。

例えば、ラカンにおける「見る主体の脱中心化」とは、すでにある社会的環境から私に与えられるシニフィアン(意味表現、文字や音声)のネットワークによって脱中心化されるということになる。すなわち、視覚経験はすでに社会化された表現のなかで構築されるために、主体の経験に純粋性はそもそも存在しえないという意味で、見る主体は中心ではないという指摘だ★3。それに対して西谷は、実在物はすべて「無」や根源的な非永続性へと引き戻されることで、主体だけでなくすべての事物を解体すると論じ、ブライソンはこの西谷の指摘をラカンより高次の主客の解体と位置づけ、デリダの「差延」と類似性があるとする。こういった哲学モデルをブライソンは絵画で説明していくうえで、西谷の場合は雪舟の《山水図》における墨というメディウムの脱シニフィアン的なままならなさとその図像の抽象度の高さに主客の解体を見出すのだ。

「主客」について、企画文では「kudan house」というホストと「アーバン山水」というゲストによる事物の混交がなぞらえている。混交が「平素そこにあるかないかの見分けのつかなさ」という意味であれば、両者はわりかし見分けがつく。相互に他者化されたものだった。しかし、それが本展のために調度品の位置が変えられたのか、作品を置くためにしつらえられた棚なのか、本展に関係なくいままでの運営上の都合で洋館に後付けされた設備なのか区別がすぐにはつかなかったのが槙原泰介の《Stones》(2023)が置かれた棚である。後から振り返っても、会場の中でそのツルリとした間接照明の棚は浮いた場所であった。よくよく見れば後発的な作り付けであることがわかり、その作品の置き方はリフォームによって「kudan house」が積み重ねてきた時間の切れ目を、作品の真下の床材や真上の照明・天井板からも読み取るきっかけになるはずだ。調度品や建築様式についてもハンドアウトで作品と併記されていたが★4、それ以上の変遷が見えてくる。

石井友人《Sub Image》(2020)/槙原泰介《Stones》(2023)[写真提供:山水東京]

石井友人《Sub Image》(2020)/槙原泰介《Stones》(2023)[写真提供:山水東京]

こういった「主客の無化」はいくつもの作品構造から伺えるだろう。石井友人の《Sub Image》が「自己と他者が未分化」だとする老人と幼児の石遊びの結果を油彩で描くことで脱シニフィアンとしての絵画が検討されていることはラカンにおける主体の脱中心性を参照項とすることができるし、水木がcovid-19により都市に草木が侵食したさまをサノアタイプでつくった《雑草のポートレートおよび都市の地質学》もまた、事物の非永続性、生き物の動的な在り方に主体の解体を見出した西谷を補助線とすることができるだろう。また、西谷における「スクリーンの消失」の議論は藤倉の《The Great Nineと第三物置【検証】》のなかの立体作品「watch frame」のフレームがあまりに小さいことによって、事物にはフレームの外が存在するのだということを力強く突き付ける。

藤倉麻子《The Great Nine と第三物置【検証】》(2023)[写真提供:山水東京]

藤倉麻子《The Great Nine と第三物置【検証】》(2023)[写真提供:山水東京]

では、これらを現代の都市生活者にとっての山水図とみなすのはどういった意味をもつのか。本展における「主客/山水」への再考は、「コモン」「ケア」をさらに読み解くヒントになるのではないかといった提起が企画文に出てきていた。ここでの「コモン」は、民主的に共有・管理される社会的な資源や富という意味での「コモン」自体というよりも、その論点が近年「人びとの参加・協力・責任・創造性を誘導することで、コモンズの持続性と再生産を確保する動態的な『コモニング』」へと発展していった系譜にあると考えられる★5。また、「ケア」とは包摂が排除を生む福祉国家の限界、複雑な個人(主体)が個人のままで配慮される社会を目指すために、個と集合をどう位置づけるべきかという議論だとすれば★6、本展に通底した「都市生活者」というどこかしらのアイデンティティの無機質さは、協働するなかで、個が集合のなかで権利を実践し、それでもなお共有する世界をつくる仕方を考える本展と、それに名を連ねる者たちの、最大公約数的な在り方の当座の結論だったのかもしれない。

本展は1000円で観覧可能でした。

★1──記事公開後に企画の近藤氏に詳細を伺い修正した。以下も参照のこと。

https://sansui.space/

★2──企画文は★1のURL内「Exhibitions」で閲覧可能。

★3──ノーマン・ブライソン「拡張された場における〈眼差し〉」(『視覚論』榑沼範久訳、平凡社、2007、p.137)

★4──ハンドアウトの「プロフィール」には、「アーティスト」と「家具・室内装飾」として梶田恵が、「企画・キュレーション」として近藤が、「調査・地図」として齋藤直紀が、「会場」としてkudan houseまでもが併記され、本展の集合的な範囲が明確化されている。

★5──若森みどり「『ケアの倫理』と擬制商品の脱商品化」(『関西大学経済論集』第71巻第4号、2022、pp.207-223)

https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/22113/files/KU-1100-20220310-13.pdf

★6──ファビエンヌ・ブルジェール『ケアの社会:個人を支える政治』(原山哲、山下りえ子、阿部又一郎訳、風間書房、2016)

アーバン山水:https://select-type.com/ev/?ev=nXKZa0M39MI

山水東京:https://sansui.space/

2023/03/18(土)(きりとりめでる)

山下陽平&伊島薫展 見せてはいけない。なぜなら・・・?

会期:2023/03/16~2023/04/09

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

伊島薫は1990年代に「ヘアモード」と題するシリーズを発表したことがある(1994年に美術出版社から写真集として刊行)。当時はいわゆる「ヘアヌード」ブームの絶頂期で、ピュービック・ヘアを晒したヌード写真が蔓延していた。伊島は、なぜ「ヘア」にそれほどまでに注目が集まるのかという疑問をもち、あえてファッション写真の様式をそのまま借用して、モデルの顔と下半身だけを露出した写真を制作・発表したのだ。

東京ではひさしぶりの展示という本展の出品作「あなただけが知っている」を目にして、旧作の「ヘアモード」のことを思い出した。伊島の創作の動機となっているのは、いつでも既成概念への疑義と反抗であり、「見せてはいけない」画像のスクリーンショットを、カラフルなグラフィック作品に加工して展示した今回のシリーズにも、その身振りがそのまま受け継がれているように感じた。出品作はTシャツにもプリントして販売されており、それを購入した人だけが元の画像を見ることができる。いかにも伊島らしい、けれん味のあるプロジェクトだが、画像(どうやら女性器のようだ)のグラフィック処理があまりにも抽象化されていて、「見てはいけない」ものであるということが、よくわからなくなっているのが少し残念だった。

なお本展は、伊島と若手写真家とのコラボレーション企画「&伊島薫」の第一弾である。今回の山下陽平(1994年生まれ)は、スナップ写真における人物の顔の扱い方について問題提起する「シン・モザイク」シリーズを出品している。スナップ写真そのものの発想、技術が的確で、コロナ時代の都市環境をさし示すドキュメントとしても、しっかりと成立していた。「&伊島薫」の次の展開も期待できそうだが、伊島の新作による個展もぜひ見てみたい。

公式サイト:https://fugensha.jp/events/230316yamashitaizima/

2023/03/18(土)(飯沢耕太郎)

自然という書物 15~19世紀のナチュラルヒストリー&アート

会期:2023/03/18~2023/05/21

町田市立国際版画美術館[東京都]

以前ロンドンにいたとき、サウスケンジントンにある自然史博物館にしばしば通い、セシルコートの古本屋の店頭で博物図譜の古版画を買い集めていた。そのとき「自然史」と「博物学」が同じ「natural history」の訳語であることを知った。だとすれば、自然史博物館(natural history museum)は本来「博物学博物館」と訳すべきではなかったか。と思ったりもしたが、ひょっとしたら「博物館」が「natural history museum」の訳語で、「museum」は「Muse(美神)の館」を意味するから「美術館」と訳すべきだったのではないか、と思ったりもする。

いや、今日の本題はそんなことではない。natural historyとは動植物や鉱物、人間、さらに人間の生み出した人工物や怪物に至るまで、自然界のおよそあらゆる物事を収集・分類し体系化する学問。なぜそんなものにぼくが惹かれたかというと、かつて夢中になった澁澤龍彦や荒俣宏の影響もあるが、おそらく科学も芸術も宗教も未分化だった時代、つまり近代以前に、世界はどのように見られていたかを博物学が教えてくれるからだろう。それはまた、自分が小さいころ、世界をどのように見ていたのかという子どもの視点を思い出させてくれるかもしれない。さらに自然史の観点から見ても、鉱物から植物、動物、人間、人工物までがひと連なりの存在と捉えられ、その間のひとつでも欠けたら連関の鎖が途切れ、自然界全体のバランスが崩れるという今日のエコロジーの考えと近いのではないか、との思いもあった。でもいちばんの理由は、博物図譜の美しさと珍しさに魅せられたからなんだけど。

博物学はアリストテレスの『自然学』やプリニウスの『博物誌』など古代からあるが、それらが広く知られるようになるのは、活版印刷が発明された15世紀以降のルネサンスの時代。このころから西洋人が進出し始めた新大陸で未知の動植物が発見され、新たな博物誌が続々と生まれてくる。古代の博物誌と違ったのは、観察に基づく細密で写実的な絵画表現が確立し、木版画や銅版画が普及することで、文字情報だけでなく視覚に訴えるヴィジュアルブックとしての博物図譜が誕生したこと。本展では、印刷術の発明まもない15世紀後半から、大量印刷が可能になる19世紀末までに出版された主要な博物図譜を紹介している。分厚い本のページを開いた状態で見せているものもあれば、1葉ずつ版画として展示しているものもある。ああ、ヨダレが出てきそう。

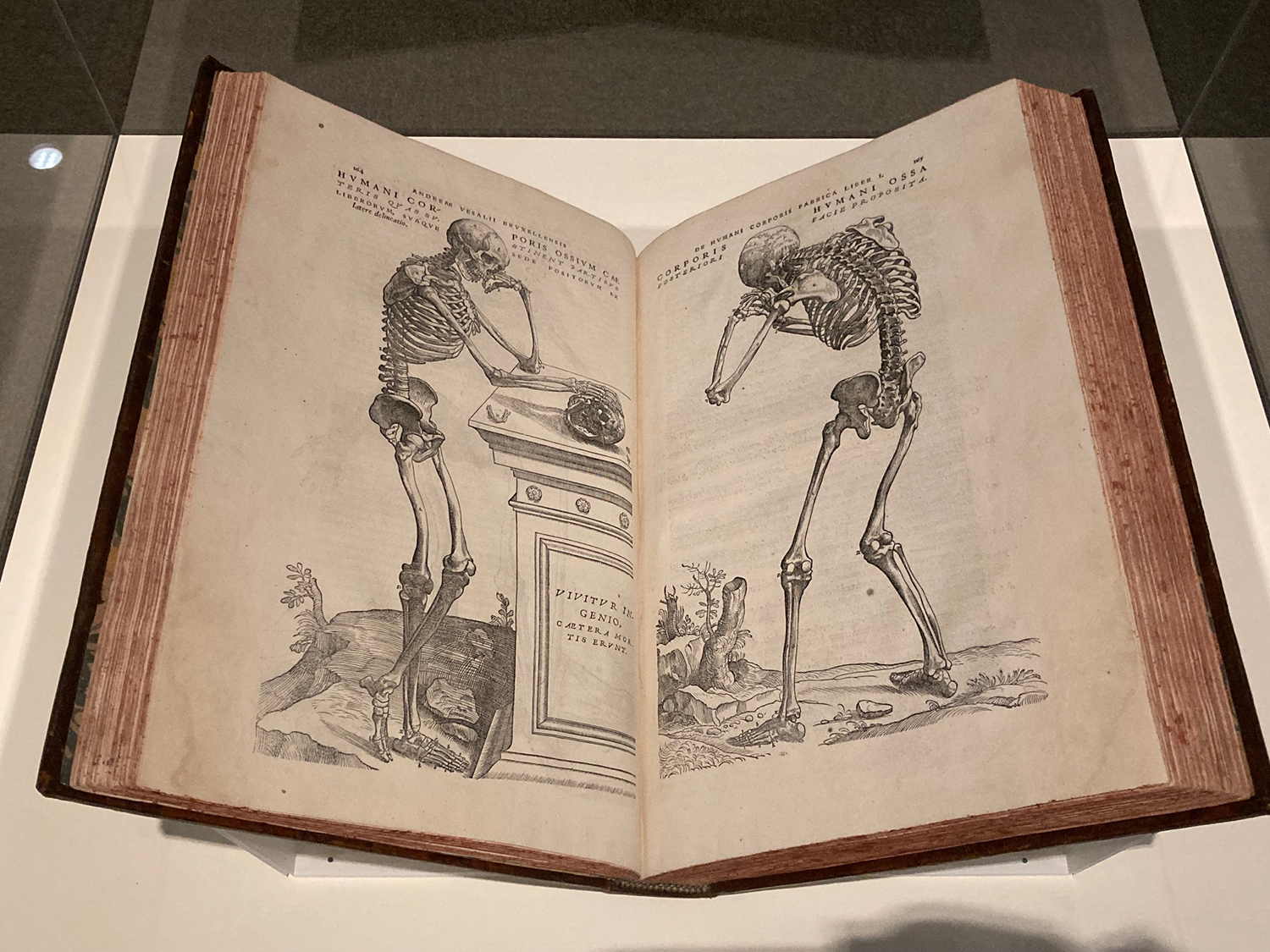

いちばん古いのは『被造物の道徳的対話』(1480)、イソップ『寓話集』(1481頃)、『イエスの生涯注釈』(1482頃)あたりで、いわゆるインキュナブラと呼ばれる初期活字印刷物。これらは博物図譜ではないが、木版による簡素な挿絵に植物や動物が描かれている。挿絵がより緻密になり、図鑑ぽくなるのはレオンハルト・フックス『植物誌』(1542)、アンドレアス・ウェサリウス『人体の構造について』(1543)、コンラート・ゲスナー『動物誌』(1551-1558)あたりから。ありえない怪物を描いたコンラート・リュコステネス『怪異と不思議の年代記』(1557)や、ウリッセ・アルドロヴァンディ『怪物誌』(1642)などは近代以前ならではのもの。

アンドレアス・ウェサリウス『人体の構造について』[筆者撮影]

ウリッセ・アルドロヴァンディ『怪物誌』[筆者撮影]

変わったところでは、みずから製作した顕微鏡で観察して描写したロバート・フック『ミクログラフィア』(1665)、イエズス会士にして科学者、音楽家でもあったアタナシウス・キルヒャー『シナ図譜』(1667)、『ノアの方舟』(1675)、『地下世界』(1683)、そして宗教と自然科学が不可分だった時代の最後の徒花というべき、ヨハン・ヤーコプ・ショイヒツァー『神聖自然学』(1732-1737)などがある。日本に関係するものでは、江戸時代に舶来したヤン・ヨンストン『博物誌』(1657-1665)、長崎の出島に滞在して採集したフィリップ・フランツ・フォン・シーボルト『日本動物誌』(1844-1850)『日本植物誌』(1835-70)も忘れてはいけない。

どれも美しいが、数ある植物図譜のなかでも群を抜くのが、ロバート・ジョン・ソーントン『フローラの神殿』(1798-1807)だ。ウィリアム・モリス設立のケルムスコット・プレスから出したエドワード・バーン・ジョーンズ『ジェフリー・チョーサー作品集』(1896)は、モノクロながら超絶技巧の工芸品のよう。奇怪な海洋生物を優雅に描き出したエルンスト・ヘッケル『自然の芸術形態』(1899-1904)も、視覚的想像力を刺激してやまない。これら出品物のうち、1点ものは町田市立国際版画美術館をはじめ美術館の所蔵品が多いが、書籍は各地の大学図書館の所蔵が大半を占める。なるほどこれらは美術と図書、版画と書籍、イメージと言葉、つまりは「見る」と「読む」との境界線をまたいでいるのだ。それが世界を「わかる」ための第一歩だろう。

エドワード・バーン・ジョーンズ『ジェフリー・チョーサー作品集』[筆者撮影]

公式サイト:http://hanga-museum.jp/exhibition/index/2023-516

2023/03/17(金)(村田真)

第26回岡本太郎現代芸術賞(TARO賞)

会期:2023/02/18~2023/04/16

川崎市岡本太郎美術館[神奈川県 ]

1997年からミレニアムを超え、元号をまたいで26回を迎えた異色の現代美術コンペ。人口530万人を抱える横浜・川崎地区で、横浜美術館も川崎市市民ミュージアムも長期休館を余儀なくされるなか、唯一気を吐いているのが駅から徒歩20分の丘の上に建つ岡本太郎美術館だけというのは、あまりに寂しくないか。ちなみに4年前の台風で壊滅的な被害を受けた市民ミュージアムは、オンライン展覧会やオンライン講座などを開いているらしいが、そのままリアルミュージアムはフェイドアウトしていくつもりじゃないだろうな。

それはさておき、岡本太郎現代芸術賞展。今年は珍しく岡本太郎賞も岡本敏子賞も該当作なし。両賞が制定された第10回展以来初めてのことらしい。確かに会場を回ってみると、例年にも増してにぎやかな作品が多いように見受けられるものの、外見に比して揺るぎない意志や強烈な個性を感じさせるものは少なかった。

近年の傾向として、小品を壁や床に数十点あるいは数百点びっしりと並べる集積系のインスタレーションが目立つが、今回それで特別賞を受けたのが、コロナ禍で1日1枚絵を描いたという澤井昌平の絵画インスタレーションだ。1点だけ見れば単なる日常風景を描いたヘタな絵にすぎないが、それが数百点も集積されるとまた別の世界が立ち現われてくるからおもしろい。ほかにも集積系では、やはり1日1枚有名人の似顔絵を制作したながさわたかひろ、ボールペンで描いたハガキサイズのイラスト1472枚を並べた高田哲男、職場のマンガ図書館から廃棄された雑誌数百冊を床に積み上げて彫刻した西除闇、新聞から切り抜いた言葉をコラージュして数百句の川柳を詠んだ柴田英昭、戦前の印刷物をコラージュして数十点の掛け軸に仕立てた川上一彦など、ユニークな作品が多いが、どれも一歩及ばす。

最近珍しくなった1点ものでは、足立篤史の《OHKA》と関本幸治の《1980年のアイドルのノーバン始球式》が特別賞を受賞。足立は戦中に発行された新聞紙を貼り合わせて特攻機「桜花」を実物大で再現した。紙でつくったハリボテなので常に空気を送り込んでいなければポシャってしまう。もちろん実物はもう少しマシだったはずだが、こんなヘナチョコな兵器(飛行機というより羽根をつけた爆弾)に乗せられて無駄死にしていった若者が哀れでならない。

足立篤史《OHKA》[筆者撮影]

一方、関本が出品したのは粗末な掘立て小屋。なかを覗くと、いかにも西洋風の部屋に2体の女性フィギュアが置かれている。実はこれ、《小さな死》と題する1枚の写真を撮るために制作した舞台装置だという。《1980年のアイドルのノーバン始球式》や《小さな死》というタイトルの意味は不明だが、わずか60分の1秒のシャッター時間のために3年かけてつくり込まれたインスタレーションは見事すぎる。このまま解体するにはもったいないから現代芸術賞展に出したか。受賞してよかったね。

関本幸治《1980年のアイドルのノーバン始球式》[筆者撮影]

公式サイト: https://www.taromuseum.jp/event/「第26回岡本太郎現代芸術賞(taro賞)」

2023/03/16(木)(村田真)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)