artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

本と絵画の800年 吉野石膏所蔵の貴重書と絵画コレクション

会期:2023/02/26~2023/04/16

練馬区立美術館[東京都]

建材メーカーの吉野石膏のコレクションを中心とする貴重書と近代絵画の展示。吉野石膏は美術振興財団を有し、絵画コレクションだけでなく若手美術家への助成事業も行なっている。石膏と美術のつながりといえば、デッサン用の石膏像や彫刻素材としての石膏が思い浮かぶが、どうやらそういう直接的な関係ではなく、石膏ボード製造などの建材メーカーとして「安全で快適な住空間を創る」という課題から、生活を豊かにする美術を支援することにしたらしい。ま、どっちにしろ、絵画コレクションや美術支援をしていなかったら、ぼくが吉野石膏という企業を知ることはなかっただろう。

でも今回見に行ったのは、絵画コレクションより貴重書コレクションのほうにそそられたから。古くは12世紀前半のイタリアで製作されたグレゴリウス1世の『福音書講話』から、13世紀ごろの聖書や詩篇集、14〜16世紀に盛んにつくられた華麗な彩飾の時祷書まで、印刷以前の写本が並ぶ。ただし写本そのものは数が限られきわめて高価なため、1冊丸ごとは少なく、大半はバラした状態の零葉(1枚)の展示となっている。特に写本の時祷書は宝石のように美しいため裕福な人たちのあいだで需要が高く、15世紀半ばに活版印刷が普及し始めてからもしばらく製作されていた。この時祷書に関しては慶應義塾図書館から借りてきたものが多い。

印刷本では、ルドルフス・サクソニアによる版違いの『キリストの生涯』(1488/1495)から、有名なジョヴァンニ・ボッカッチョ『デカメロン』(1533)、印刷・出版を発展させたアルドゥス・マヌティウスの息子が手がけたフランチェスコ・コロンナの『ポリフィロのヒュプネロトマキア、すなわち夢の中の愛の闘い』(1545)、写本のような書体を採用したオーウェン・ジョーンズの『伝道の書』(1849)、そしてウィリアム・モリスがケルムスコット・プレスから出した『ヴォルスング族のシグルズとニーブルング族の滅亡の物語』(1898)まで、垂涎ものの美麗本が並んでいる。 もうこれだけ見られれば十分、あとの絵画コレクションはサラッとやりすごそうと思ったら、2点の作品の前で足が止まった。マティスの《白と緑のストライプを着た読書する女性》(1924)と、上村松園の《美人書見》(1939)だ。前者はフランス人の男性による油彩画、後者は日本人の女性による日本画と対照的だが、どちらも読書する女性を描いている点、そしてふたりは意外にも同世代である点に共通性がある。比べてみると、東西文化の違いや男女の視線の違いなどが見えてきて興味深い。この2点は並べて展示してほしかったなあ。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/event/detail_m.cgi?id=202210231666500052

2023/03/25(土)(村田真)

呉庭鳳「日日是好日」

会期:2023/03/24~2023/03/31

BankART Station[神奈川県]

「台北市・横浜市アーティスト交流プログラム2022」の成果発表展。これはBankARTと台北国際芸術家村が毎年アーティストを相互に派遣し、約3カ月間滞在・制作するというもの。2005年度に始まり、コロナ禍で2020年度から中断していたが、2022年度に再開した。台北から来たのは呉庭鳳(ウー・ティンファン)で、1997年生まれ。ちなみに今回、日本から派遣されたのは1966年生まれの開発好明で、なぜかいつも台湾から来るアーティストのほうが若い。

呉は身近な風景や日用品を墨でサラッと描き、淡い色彩を施した一見イラストか童画のような絵を制作する。今回は正方形の画面に横浜で見た風景や風物を20点ほど描いている。崎陽軒のシウマイ弁当、横浜開港資料館の看板、中華街、スパゲティーナポリタン、赤レンガ倉庫など、横浜ゆかりの、というか地元の人にとっては陳腐ともいえるモチーフばかり。ただ、初めて台湾の外に出た彼女にとってはどれもよほど新鮮に映ったのだろう、一つひとつを確かめるように各モチーフの両側に手を添えている。まるで対象を抱えるようなこの仕草は、単に目に映ったものを機械的に描くのではなく、実際に行って、見て、味わい、体験し、理解して「自分のもの」にしたという納得感を表わしているのではないか。

おもしろいのは、ランドマークタワーみたいな巨大建造物から、作者の大好物というイチゴのような小さなもの、さらに海風や夜景といった風景まで、同じように両手で抱えていること。こうしたプリミティブともいえる表現のなかに、意外と人間が物事を認識していくプロセスの秘密が直感されているのかもしれない。

公式サイト:http://www.bankart1929.com/taipei_exchange/

2023/03/24(金)(村田真)

佐藤信太郎「Boundaries」

会期:2023/03/23~2023/05/13

PGI[東京都]

佐藤信太郎は東京とその近郊の都市環境を、精密に測定して撮影するようなスタイルの作品を発表してきた。本作「Boundaries」もその延長上にあるシリーズだが、手法も見た目もかなり違ったものになってきている。

佐藤が今回、被写体として取り上げたのは、崖のように切り立った起伏のある地形の場所である。かつては海と陸の境界線上に位置していたそんな場所には、さまざまな草木が生い茂り、「垂直に迫り上がっていく森」の様相を呈している。佐藤は撮影後に写真をプリントし、何気なく少しずらして重ねて置いていた。それを見て、複数のプリントが互いに干渉することであらわれてくる時空間の面白さに気がつく。そこから、四季を通して撮影した画像から自在にイメージを切り出し、微妙に重ね合わせながらほかの画像と「リコンバイン」(recombine=組み替え)していく本シリーズを発想するに至った。

最初の頃は、画像を直線的に切りとっていたが、次第に植物の輪郭をそのまま利用して複数のレイヤーを重ねたり、ふたたび引き剥がしたりするやり方をとるようになる。結果として、「Boundaries」シリーズは、より抽象度を増し、「上とも下ともいえないゆらぎ」を備えた時空間を定着する、ユニークな作品として形をとっていった。

今回の展示は、プリントに白いオーバーマットをかけ、写真用のフレームにおさめたオーソドックスなものだった。だがこのシリーズは、より大きくプリントしたり、横長に繋げたりすることによって、写真作品の枠を超えたインスタレーションとして展開できる可能性をもっているのではないだろうか。さらにまだ先がありそうだ。

公式サイト:https://www.pgi.ac/exhibitions/8566

2023/03/24(金)(飯沢耕太郎)

上竹真菜美「過ぎ去っても終わっていない」

会期:2023/03/11~2023/03/26

Labolatory of Art and Form[京都府]

大量死の犠牲者を、匿名的な集団性のなかに埋没させるのではなく、どのように「個」として向き合うことが可能か。「かつて奪われた個人の尊厳」の見えにくさに対し、どう同じ目線を向けることが可能か。この問いを改めて考える契機となったのが、上竹真菜美の個展である。

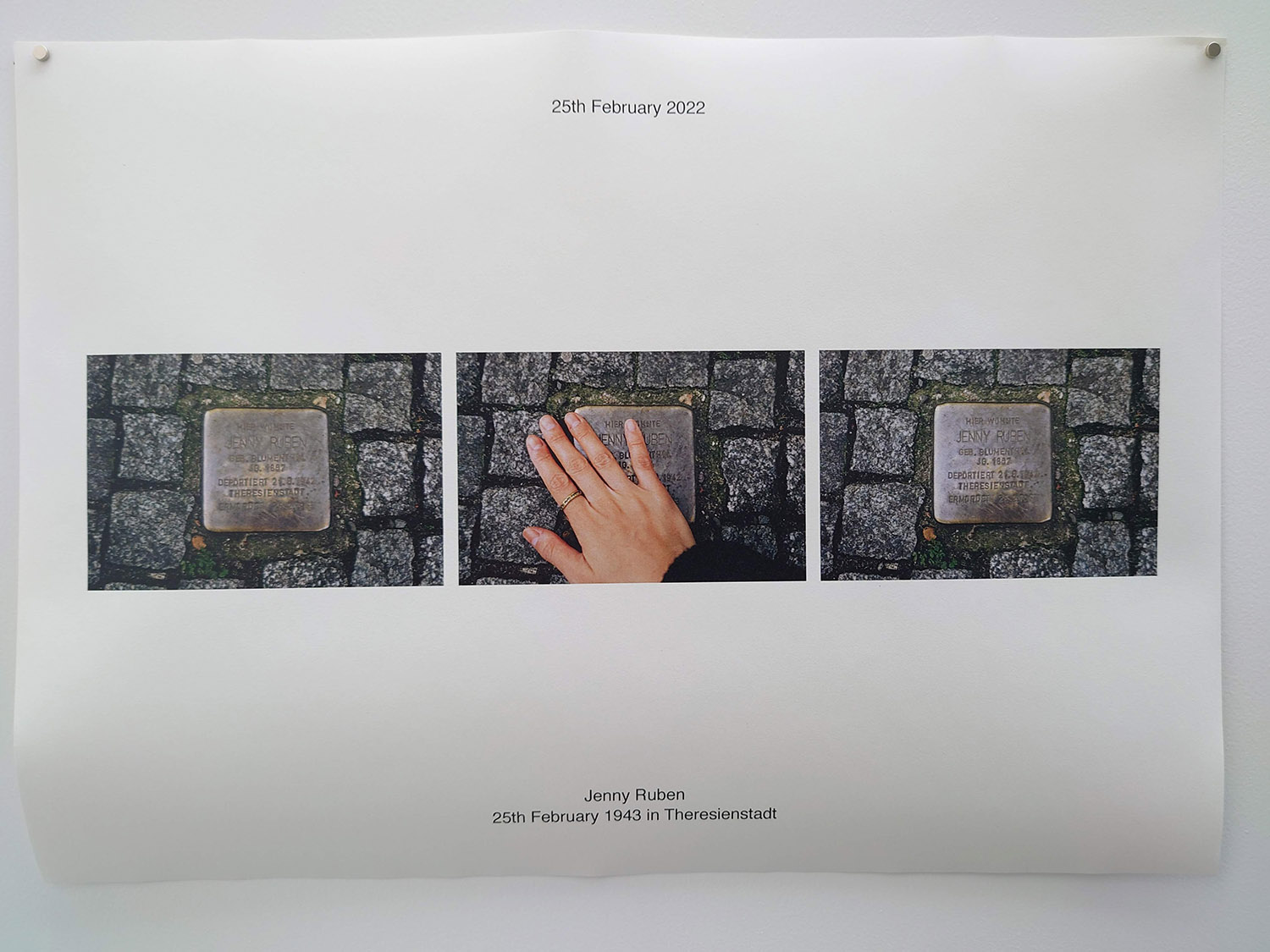

上竹が参照するのは、アーティスト・イン・レジデンスでベルリンに滞在中、街中で目にした《躓(つまず)きの石》である。これは、ユダヤ人、シンティ・ロマ、性的マイノリティ、障害者、政治犯などナチスによる迫害の犠牲者について、名前、生年、移送された強制収容所、死亡の年月日などを刻印した真鍮のプレートを、最後に住んでいた住居前の歩道に埋め込むプロジェクトである。ドイツでは1980~1990年代、ナチズムやホロコーストの負の記憶を主題化し、記憶の想起に向き合う表現やパブリック・アートが興隆した。代表例のひとつである《躓きの石》は、ドイツの美術家グンター・デムニッヒが90年代に構想し、2000年から実施。遺族や近隣住民の依頼により、2022年10月時点で約96,000個がヨーロッパ各地に設置され、現在も進行中だ。

会場風景

上竹は、死亡日と同じ日付にベルリン市内の40個の《躓きの石》を訪れ、追悼の表明として、ゴミやホコリを手で払ってプレートを磨いた行為を写真で記録した。また、死亡した日にその場所で見えた天体図を対として制作した。「その日、その場所で見えていた星空」は死に個別性を与えなおすと同時に、無数の弾痕のようにも見える。

会場風景

会場風景

上竹の個展は、《躓きの石》を通して慰霊碑のあり方について改めて考える機会となった(ただ、展覧会のサイトや会場で配布されたステートメントに、グンター・デムニッヒという作家名が明記されていないことは気になった)。「死亡日と同じ日付に訪れる」「死亡日の夜空を再現する」という上竹の身ぶりを可能にするのは、国家的な大量虐殺が無軌道な狂気ではなく、集団移送や「死」の記録を極めて官僚的な手続きで行なっていたという事実である。巨大で厳格な管理体制があったからこそ、個人の最低限の尊厳をすくい上げることが可能になったという皮肉が露呈する。

また、《躓きの石》の批評性は、視線を一極に集中させる巨大なモニュメントの政治性に対し、「分散型」によって対抗する点にある。(ホロコーストと単純な比較はできないが)日本における慰霊碑のあり方を振り返ると、「犠牲者の氏名を一箇所に集約させる」力学が働いていることに気づく。同時にそこには、視線と身体を方向づける導線が巧妙に設計されている。例えば、沖縄の平和祈念公園では、戦没者の氏名を刻んだ「平和の礎(いしじ)」が放射状に配置され、中央の通路は「6月23日(慰霊の日)の日の出の方位」に設計されている。広島平和記念公園では、原爆死没者名簿を納めた石室を覆うように埴輪の家の形をした原爆死没者慰霊碑が建ち、広島平和記念資料館―平和の灯―原爆ドームをつなぐ軸線を形成する。東日本大震災の被災各地では、石碑への刻印(岩沼市立千年希望の丘、釣師防災緑地公園)、取り外し可能な名札タイプ(釜石祈りのパーク、石巻南浜津波復興祈念公園)などの差異はあるが、沿岸部の更地に整備された復興祈念公園の中に個人名が集約される。そこでは、「個の回復」であるはずの固有名は集合的な存在として扱われ、視線と身体を方向づける空間設計によって、追悼者もまた「(ナショナルな)共同体」の再生産の中に組み込まれていく。

《躓きの石》が批評するのは、まさにそうした記憶の想起の力学である。それは、ホロコーストが「絶滅収容所の中」だけで起こった特異な出来事ではなく、日常の生活空間に遍在する暴力であったことと同時に、その「見えにくさ」を示す。そして「手で汚れを払うためにかがみこむ」という上竹の姿勢は、「追悼」が文字通り、犠牲者やマイノリティと同じ目線になることであると告げている。

「足元にある個人の尊厳」をひとつの大きな存在に集約せず、同じ目線になることでその「見えにくさ」それ自体に目を凝らすこと。同時期に開催された谷澤紗和子の個展とも通底する主題であり、同評をあわせて参照されたい。

参考文献

香川檀『想起のかたち 記憶アートの歴史意識』(水声社、2012)

中村真人「世界最大の分散型記念碑 : グンター・デムニッヒと仲間たちの「つまずきの石」(前編)」(『世界』2022年1月号、岩波書店、pp. 256-265)

中村真人「頭とこころでつまずく : グンター・デムニッヒと仲間たちの「つまずきの石」(後編)」(『世界』2022年2月号、岩波書店、pp. 230-239)

《STOLPERSTEINE(躓きの石)》プロジェクト 公式サイト:https://www.stolpersteine.eu/en/home

関連レビュー

谷澤紗和子「ちいさいこえ」」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

2023/03/19(日)(高嶋慈)

谷澤紗和子「ちいさいこえ」

会期:2023/03/17~2023/04/09

FINCH ARTS[京都府]

ギャラリーに足を踏み入れると、一見、「何もない空間」が広がっている。だが、よく目を凝らすと、壁際の床には、「NO」「ちいさいこえ」「MY VOICE」「わたしのなまえ」「けんり」「くそやろう」などの言葉がさまざまな字体で切り抜かれた「極小のプラカード」が、空間に溶け込むように置かれている。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

谷澤紗和子はこれまで、誕生と死、性、人間と動植物が入り混じる神話的世界が装飾文様と絡み合った巨大な切り絵を、「影絵」として空間に投影したインスタレーションを制作してきた。近年は、ともに病を得た晩年に切り絵を手がけたマティスと高村智恵子を参照し、美術史の西洋男性中心主義をフェミニズム的視点から問い直す作品を発表。切り絵のもつ批評性を拡張している。「切り絵」と「ヌード」の交差点であるマティスを引用した作品では、「西洋の男性作家による美術史上のマスターピース(絵画)」を、専門技術を必要とせず、女性の家庭内の手仕事・手芸として周縁化されてきた「切り紙」によって奪い返す。さらに、裸婦の全身にはトゲのような「ムダ毛」が生やされ、「男性の視線によって理想化されたヌード」に対して武装宣言を突きつける。一方、晩年に精神を病んで紙絵を手がけた高村智恵子を引用した作品では、モチーフとともに「口の形」「NO」といった言葉が切り抜かれ、「夫の光太郎の言葉を通した智恵子像ではなく、智恵子自身の声が聴きたい」という想いが示される。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

聴き取れないほどの「ちいさいこえ」を、「ひとつの大きな声」に集約して代理させるのではなく、それぞれが小さいまま、個別的に存在することを尊重したままで、どう可視化することが可能か。本展は、この問いに極めて繊細な手つきで誠実に向き合った。複雑に絡み合った組み紐文様を思わせる「切り抜かれた声」は、絡み合う複数の声とも、容易には解きがたい抑圧の複雑さのメタファーともとれる。

さらに、身をかがめてこれらの「極小のプラカード」を凝視すると、いくつかは折れ曲がり、「NO」は真っ二つに割られ、あるいは「破片」が床に落ちていることに気づく。厚紙を切り抜いたように見えるが、セラミックの粉末に特殊なパルプを混ぜて漉いた「陶紙」でできている。紙の感覚で造形でき、焼成するとごく薄い陶磁器になる素材だ。その脆さや壊れやすさは、「何らかの暴力を受けて傷ついた声であること」を可視化する。同時に、「破損したプラカード」は、女性やさまざまなマイノリティが声を上げることに対する抑圧や暴力も示す。

普段は目にもとめない足元に敏感になった視線は、元豆腐屋だったギャラリーの床の敷石の隙間や窪みにも、隠れるように身を潜めた「ちいさいこえ」に気づく。そこは気づかれにくく、うっかり足で踏み潰されることもない「安全なシェルター」だが、より見えにくい。そして、自分が巨人になったかのような「小ささ」は、私たちが無意識のうちに「マイノリティを抑圧する側」に容易くなりうることを示唆する。

[© Sawako Tanizawa, Photo by Haruka Oka, Courtesy of FINCH ARTS]

「何もない空白」のように見えた空間には、実は無数の「見えにくく、傷を抱えた小さな声」が充満していた。そして私の足が踏みしめる床は、「ギャラリーの外」の現実の地面と地続きなのだ。

「足元にある個人の尊厳」をひとつの大きな存在に集約せず、同じ目線になることでその「見えにくさ」それ自体に目を凝らすこと。同時期に開催された上竹真菜美の個展とも通底する主題であり、同評をあわせて参照されたい。

展覧会サイト:https://www.finch.link/post/tanizawa

谷澤紗和子 公式サイト:https://www.tanizawasawako.com

関連レビュー

上竹真菜美「過ぎ去っても終わっていない」|高嶋慈:artscapeレビュー(2023年04月15日号)

谷澤紗和子「Emotionally Sweet Mood─情緒本位な甘い気分─」|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年05月15日号)

2023/03/19(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)