artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

戸谷成雄 彫刻

会期:2023/02/25~2023/05/14

埼玉県立近代美術館[埼玉県]

考えてみたら、戸谷さんの仕事はかれこれ40年以上も前から見ているので、作品そのものにはいまさら驚かないが、展覧会の見せ方には感心、いや感服した。これはもう回顧展の鑑、といいたい。まずタイトルが「戸谷成雄 彫刻」のみで、「展」すらつかない。必要にして十分、まさに戸谷成雄の「彫」「刻」を見せるだけ、それ以上でも以下でもない。展示も作品をドン、ドンと置いていくだけで、余計な解説やキャプションはなく、知りたければ入口で配られる作品リスト(必要最小限の文字情報が載っている)を参照すればいい。つべこべいわずに作品を見てくれ、それで判断してくれといわんばかり。よっぽど作品に自信がなければできないことだ。

ぼくが戸谷の作品を見始めた70年代後半は、石膏に鉄の棒をランダムに埋めて固め、それをノミで彫り当てていく「〈彫る〉から」と、角材を直方体に収まるように組んでいく「〈構成〉から」という2つのシリーズを発表していた。それが近代彫刻を成り立たせている「彫る」「構成する」という行為を再確認する仕事であることはわかったが、80年代に入ってひとまわり下のにぎやかなニューウェイブの連中が登場してからも、われ関せずとばかりに相変わらずコツコツと続けている。いったいいつまで続けていくつもりだろうと思っていたら、1983年に浜松の海岸で波打ち際に穴を掘り、石膏を流し込んで「〈構成〉から」のように材木を組み立て、火を放った。埼玉県立近代美術館の建畠館長はこれを「彫刻の火葬ともいうべき儀式」と述べているが、端から見ていたぼくには、これまでのシリーズにひと区切りつけるんだという決意が伝わってきた。

その翌年から始まるのが、現在につながる「森」のシリーズだ。角材の底部をそのまま残し、上部をチェーンソーで無数の切り込みを入れていくもので、それまで抑えていた表現主義的なイメージが立ち現われてきた。そのイメージを戸谷は森に覆われた山に喩えている。山の輪郭は遠くから見れば森の樹冠によってかたちづくられるが、いざ山に入ると地面から樹冠までに大きな空間がある。山に限らず、たとえば肌にもシワがあるように、ものの表面には幅がある。彫刻は立体だが、表面を彫り刻むことで成り立つし、鑑賞者も削られた表面しか見ない。だからチェーンソーで削って凹凸をつけることで表面の幅が表わせるのではないかと。

それからは、石膏を用いた「地下の部屋」シリーズ(1984)を例外として、チェーンソーを使った彫刻のヴァリエーションをさまざま生み出していく。厚めの板に溝を彫って象の肌のようにしたり、反対側まで突き抜けるほど深く切り込みを入れた角材を並べたり、それを小屋のように組み立てて内部に入れるようにしたり、削るときに出たかけらを集めて壁や床に並べたり……。その刺々しく毛羽立つ表面は森のようでも、象の肌のようでも、ゴジラの背中のようでも、水の流れのようでもある。ちょうど無数のイボイボを見たときゾッとするように、あるいはフラクタル図形を見たとき吸い込まれるように、それらは見る者の心をザワつかせる。

出品はドローイングや記録映像なども含めて計40点。学生時代の人体彫刻に始まり、彫刻の原理を問い直した《POMPEII‥79 Part1》(1974/87)を経て、「〈彫る〉から」「〈構成〉から」の連作と続くが、この2シリーズは拍子抜けするほど数が少ない。ていうか、「〈構成〉から」シリーズの《レリーフ》(1982)1点のみ。ぼくにとっては戸谷の原点ともいうべきシリーズだが、実験的な意味合いの強い過渡的作品なので残していないのだろう。

ここまでで11点、彫刻だけだと5点のみ。以後は「森」シリーズ以降の作品に占められている。角材を象の肌のように削って並べた《森の象の窯の死》(1989)、角材の内部をくり抜いて裏側に開いた弾痕のような穴を見せる《地霊Ⅲ-a》(1991)、内面に切り込みを入れた墓室を思わせる小屋状の《《境界》からⅢ》(1995-96)、地下1階のセンター・ホールに置いて内部の凹凸を上から見られるようにした《洞穴体Ⅴ》(2011)など、大作を中心とした展示。出口で「もう終わり?」と思ってしまうほど会場が狭く感じられたのは、1点1点の作品の存在感が大きかったせいか。見終わってこんなに充実した気分になった展覧会は久しぶりだ。

公式サイト:https://pref.spec.ed.jp/momas/2022toya-shigeo

2023/04/16(日)(村田真)

キリコ「The World」

会期:2023/04/14~2023/04/24

GALLEY 04街区[大阪府]

元夫との離婚、祖母の介護など、自身の私的な家族関係を軸に、女性の生き方や親密圏におけるコミュニケーションに焦点を当て、写真や映像作品を制作してきたキリコ。近年は、自身の不妊治療と出産をもとに、母親になることへの憧れと疎外感、「愛情=手作り」を期待される母親像へのジレンマを作品として昇華。「個」の視点をベースに、「母になること」を内側から探る作業を通して、より外側の社会との接点を提示してきた。

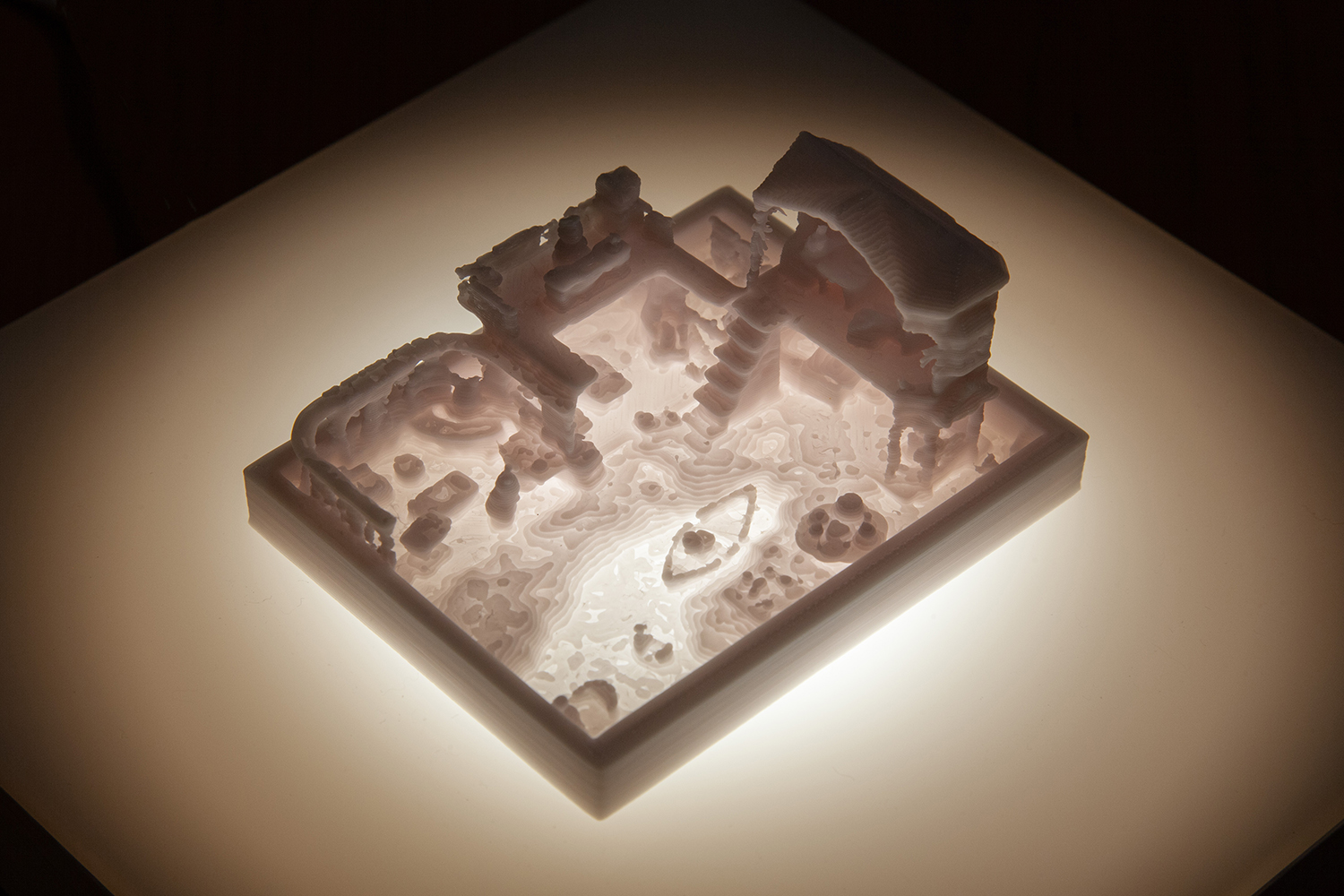

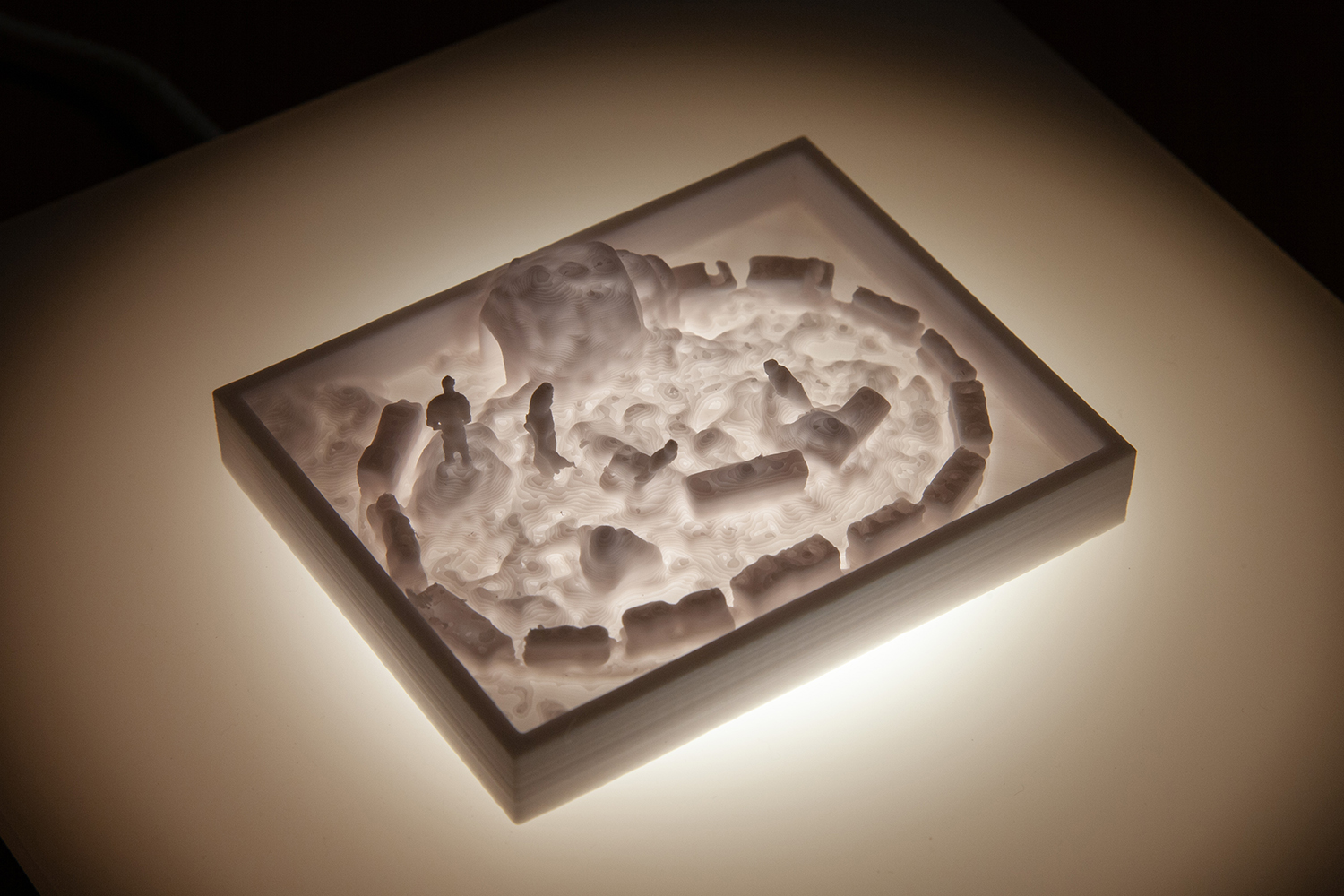

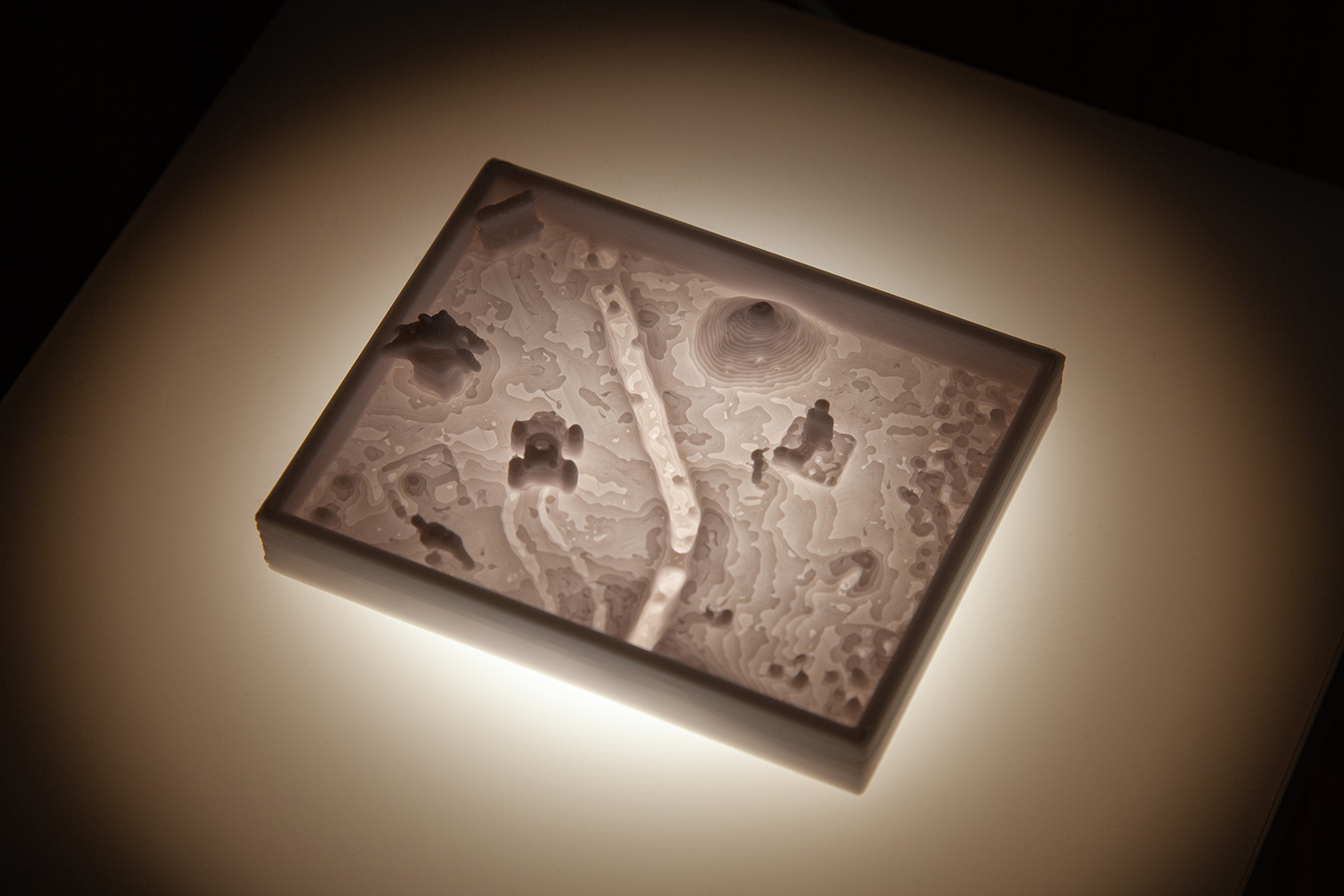

本展は、「正解」のない育児の曖昧なあり方に対する自身の悩みから出発している。子どものための心理療法のひとつである箱庭療法で用いられる「箱庭」を、キリコ自身の子どもを含め、3~9歳の子どもたちのそれぞれの家庭に持ち込み、砂とお気に入りの玩具で思う存分遊んでもらった。子どもたちの遊びの過程は、真上からの固定カメラで映像に記録された。また、遊び終わって「ひとつの世界」ができあがった箱庭を、さまざまな角度から撮影した数百枚の画像を元に3Dデータをつくり、3Dプリンターで立体化した。掌にのるほどの小ささに縮小された「箱庭世界」は、宝物のようにアクリルボックスに飾られ、下から照らすライトの光で白く輝き、美しくも脆い砂糖細工を思わせる。それは同時に、写真とも彫刻ともつかず、細部の解像度がぼやけた、曖昧な揺らぎを抱えている。

会場風景

会場風景

一方、子どもたちの遊び方や箱庭世界の造形は、驚くほど多様性に満ちている。プラスチックの容器で型抜きに没頭し、「砂自体の造形」に興味がある子。玩具のレールと列車を持ち込んでトンネルを掘る、下地のブルーを水に見立てて「川」を開通させ橋をかけるなど、土木系に関心がある子。おままごとセットのハウスを置き、人形でストーリーを展開させる子。一人なのか、兄弟姉妹がいるのかによっても遊び方は変わってくる。

キリコ《F 5y N》(2023)

キリコ《M 5y H》(2023)

キリコ《F 9y Y/F 8y M/F 5y R/F 3y K》(2023)

ここで、本展を、キリコの近作の展開のなかに位置づけて俯瞰すると、より作品の意味が拡がって見えてくる。不妊治療中に制作した前々作《mother capture》(2017)では、「窓辺の室内で授乳する同年代の母親」の背後にビデオカメラを設置し、授乳中はその場を離れ、映像からキャプチャした画像を写真作品として提示した。「母子の親密なコミュニケーション」の場に自らの身を置かず、「表情」を見せない撮影手法により、「母になること」に対する距離感や疎外感が表出する。また、出産を経た前作《school goods》(2021)は、子どもが通う幼稚園から「手作りの布小物」の用意を指示されたことに対する違和感や疑問を出発点に制作された。一切の装飾を剥ぎ取って白一色の布で制作された手さげバッグや巾着袋は、「手作りこそ母親の愛情の証」「裁縫は母親が家庭内で従事すべき再生産労働」とする社会的規範を問うとともに、色やデザインを通して「子どもの持ち物」に浸透するジェンダー規範を文字通り漂白する。家事や育児、ケアといった「シャドウワーク」を担う母親の声は、蓄光性の白い糸で刺繍され、わずかに浮かび上がるのは「暗闇の中」だけだ。

母になる前と、母になってからのアンビバレントな感情。そして、本展では、「それぞれの子どもが、一人ひとりこんなに違う世界をもっている」ことの可視化を通して、「子ども自身の世界」が親から分離し自立し始めた。それは、子どもとの距離の取り方に関して、親にとっても療法的な側面があるのではないか。子どもを支配下におきたい気持ちが過干渉を生むのではなく、「子どもは親から独立した一個の人格である」ことを尊重すること。 一方、「すぐに消え去ってしまう砂遊びの造形を、写真という記録メディアを介在させて3Dプリントで結晶化する」行為は、「子どもの成長やかけがえのない一瞬を形として残したい」という親の気持ちの現われでもある。砂糖細工のような儚さは、美しいが触れただけで壊れそうな脆いものでもあるという両義性を示唆する。

子どもたちがそれぞれ形作る箱庭世界は、自立と自己形成の第一歩でありつつ、「箱庭のフレーム」の内側に規定されている。そのフレームは同時に、「家庭」というもう一つ外側のフレームを入れ子状に示唆する。子どもたちはそれぞれ自分自身の世界をすでにもっているが、保護された領域内にまだ留まっており、親や周囲の環境の影響が入り込む。親がどのような玩具を買い与えるのか。「箱庭のフレーム」は、女児用・男児用の玩具として弁別された、ジェンダーの枠組みでもある。砂の大地にレールを敷いて列車を走らせ、ウルトラマンのフィギュアで遊ぶ男の子。一方、女の子が遊ぶおままごと用ハウスにはキッチンが完備され、「物干しセット」には小さな布が干され、「家事の予行演習」がすでに行なわれている。樹脂の白さで漂白されつつ、なおも残存するジェンダー差。

興味深いことに、「箱庭のフレームの外側」に砂や玩具をはみ出させて遊びを展開する子どもはいなかった。映像は無音だが、「汚さないでお行儀良く遊んで」という親の注意があったのかもしれない。子どもたちの世界はいつか、「フレーム」を壊してその外側に出て行くのだろうか。

キリコ 公式サイト:https://moritasuzu.wixsite.com/kirico

ギャラリー 公式サイト:https://naneiart.com/wp/event/キリコ-個展「-the-world」/

関連レビュー

キリコ「school goods」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

キリコ展「mother capture」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年03月15日号)

2023/04/16(日)(高嶋慈)

大阪の日本画

会期:2023/04/15~2023/06/11

東京ステーションギャラリー[東京都]

日本画壇といえばなんとなく東京と京都が有名で、大阪にもあったっけ? そういえば大阪中之島美術館の開館記念展で大阪の風俗・風景を描いた日本画を何点か見たなあ、戦前には珍しく女性画家も何人かいたような気がする、程度の知識しかなかった。そもそも東京から見れば京都も大阪もすぐ隣だから区別がつかないし、お互いに文化の違いを強調し合うのが滑稽に思えてしまう。それはともかく。

展覧会は人物画、風俗画、文人画など6章に分かれているが、おもしろかったのは北野恒富の人物画を中心とする第1章、大阪の風俗・催事を描いた第2章、新しい表現と女性画家の作品を集めた第6章あたり。会場に入るといきなり北野の作品が10点ほど続くので、あれ? 北野恒富の回顧展だったっけと勘違いしそうになる。その女性像は、中期・後期になると様式化されてつまらなくなるが、初期の《摘草》はリアリズムに徹していて妖艶。大阪らしさを感じるのは、第2章の菅盾彦の《浪速文人図》や《阪都四つ橋》(1946)、その弟子の生田花朝による《住吉大社御田植》《浪速天神祭》など、近代化により消えゆく大阪庶民の古きよき生活文化を描いた「浪速風俗画」。これらは歴史的にも資料的にも価値があるが、そのローカリティゆえに大阪以外ではほとんど知られることがなかったようだ。

興味深い作品が固まっているのは最終章の「新しい表現の探究と女性画家の飛躍」だ。まず目が止まったのは、上島鳳山の《緑陰美人遊興之図》(1909)。古代風の女性がブランコ遊びに興じる、ある意味ロココ風のチグハグな主題で、色白の肌に怪しい流し目が妙にリアルで困っちゃう。第3回文展に落選したというが、審査員も困っちゃっただろう。同じ作者による神武天皇を描いた《皇祖尊影》は撮影禁止。禁止されているのはこの作品だけなので、主題ゆえか、それとも所有者(個人)の意向か。

日本画では珍しく空間表現で目を引く作品もあった。山口草平の《人形の楽屋》と幸松春浦の《魚游》だ。《人形の楽屋》は文字どおり文楽人形が置かれた楽屋を描いた屏風絵だが、右隻には上り階段、左隻には下り階段が配され、しかも2曲一双のため現実に折り曲げて展示されているので、まるでエッシャーの位相空間を思わせる。そのうえ色彩はほとんどモノクロームで全体に薄暗く、人形は衣裳をつけたまま吊るされているため、首吊り現場のような不気味さが漂う。《魚游》のほうは、石の川底の上を数匹の小魚が弧を描くように泳ぐ姿をほぼ真上から捉えた作品。日本画に描かれる魚はたいてい陸に上がって横から見た姿か、せいぜい池を泳ぐ鯉の姿くらいで、このように深度がわかるくらい川底まで透視した日本画は珍しい。よっぽど魚を見るのが好きなんだろう。

最後に紹介されるのが島成園や木谷千種ら女性画家たち。大阪では江戸時代から女性画家が活躍し、また富裕層は子女に絵を学ばせる習慣があったため多くの女性画家を輩出したのだという。ただそれでもモチーフは女性と子供に限られ、男性が描かれているのは唯一、木谷の《浄瑠璃船》の登場人物8人中2人だけ。なんでも自由に描ける時代ではなかったのだろう。ちなみに今年は「女性画家たちの大阪」展も開かれるので、そちらにまとめて出されるはず。

ところで、日本画は油絵に比べて画材が脆弱なので、展示するにも油絵より制約が多くなる。今回は作品保護のため出品作品の半数くらいは陳列ケースに入れてあるので、ガラス越しに見なければならなかった。最近は油絵も大半が額縁にガラスが嵌め込まれているが、ガラスや照明の精度が上がったためほとんど気にならない。しかし日本画の場合、掛け軸や屏風などはガラスケースに入れなければならず、どうしても作品との距離が遠くなってしまうのだ。もうひとつの制約は、作品の入れ替え制。日本画や古美術の場合、長時間光に晒すのを避けるため、展覧会を前期と後期に分けて作品を入れ替えることが多い。今回は総点数155点にも及ぶが、内覧会で見られたのは半分強の88点だけなので、すべての作品を見るには2回行かなければならないのだ。もちろん入館料は2回払わなければならず、せめて前期を見た人は後期を半額にしてもらいたい。

公式サイト:https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202304_oosaka.html

2023/04/14(金)(村田真)

ダニエル・マチャド「Tango×3」

会期:2023/04/13~2023/05/14

太郎平画廊[東京都]

ダニエル・マチャドはウルグアイ出身の写真家、アルゼンチン、スペインなどを経て日本に定住し、ニコンサロン等で展覧会を開催し、写真集『幽閉する男』(冬青社、2021)を刊行するなどの活動を続けている。今回の東京・日本橋本町の太郎平画廊での写真展も、いかにも彼らしいユニークな発想の産物だった。

展示は「タンゴ・コンフュージョン」「脚とバンドネオン」「音楽ラッキーホール」の3部構成。アルゼンチンのブエノスアイレスで撮影した「タンゴ・コンフュージョン」は、タンゴを踊るダンサーたちをデジタル処理で増殖させた連作、ウルグアイのモンテビデオで制作した「脚とバンドネオン」は、赤い網目のストッキングを履いた女性の脚とバンドネオンの蛇腹を合体させたシュールなイメージの写真群、東京で撮影した「音楽ラッキーホール」では、蓄音機と女性モデルとを軽やかに画面に配している。この3部作で、ジャズのような他ジャンルも取り込んで、ハイブリッド化しつつある「ニュー・タンゴ」の世界を、「一種のパロディ」として浮かび上がらせようとした。

そのもくろみは、豊富なアイディアと的確な画像処理によって、かなりうまく実現している。1993年に創設されたという太郎平画廊のスペースは、やや癖が強く、展示がむずかしい会場だが、古風なインテリアを活かした写真の配置、構成もうまくいっていたと思う。日本人の写真家とは異質な、遊び心が感じられるマチャドの作品世界を、充分に堪能することができた。

公式サイト:https://tarohei-gallery.com/2023/04/12/tangox3/

2023/04/14(金)(飯沢耕太郎)

藤岡亜弥「BangBang」

会期:2023/04/13~2023/05/14

コミュニケーションギャラリーふげん社[東京都]

藤岡亜弥は2007年に文化庁の新進芸術家海外研修制度でニューヨークに赴き、2012年まで5年間滞在した。「なにもかも勉強し直すつもり」と、意気込んで暮らし始めたのだが、そこでどのように過ごせばいいのか、うまくそのやり方を見つけることができず、迷いと戸惑いの日々が続いた。今回、コミュニケーションギャラリーふげん社で展示したのは、そのニューヨーク滞在中に、ハーフサイズのカメラで撮影したモノクロームのスナップショットである。

どうやら、ニューヨークという街はハーフサイズのカメラと相性がいいようだ。あまり構えることなくシャッターを切ることができるので、とめどなく移り動いていく街のたたずまいにフィットしているのかもしれない。色やフォルムよりも、被写体を取り巻く空気感に鋭敏に反応してシャッターを切っているのが、ややくぐもったトーンの、断片的な写真群から伝わってきた。「Bang Bang」と「無意味を撃つ」ように撮影していくことの自由と不安と孤独感とが、どこか湿り気を帯びたスナップショット群に刻みつけられているように感じる。

藤岡の写真には、ニューヨークでも、ブラジルでも、東京でも、広島でも、居場所がどこであろうと、いつでも心ここにあらずという雰囲気が刻みつけられている。その場所にうまく馴染むことができず、地に足がつかないで少し浮遊しているような感覚というべきだろうか。それが、やや単純化されたモノクロームの画面構成によって、より強まってきている。判型はそんなに大きくなくてもいいから、ぜひ写真集にまとめてほしい写真群だ。

公式サイト:https://fugensha.jp/events/230413fujioka/

2023/04/14(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)