artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

第14回 光州ビエンナーレ

会期:2023/04/07~2023/07/09

光州ビエンナーレホール、ホランガシナム・アートポリゴン、無覚寺、アートスペース・ハウス、光州博物館[韓国、光州]

「soft and weak like water(天下水より柔弱なるは莫し)」をテーマに掲げた、第14回 光州ビエンナーレの主な会場をまわった。メインとなる光州ビエンナーレホールは、日本の国際展と比べると、これだけデカい空間を毎回確実に使えるのは本当に有利だと感じさせられる。また学校の団体がひっきりなしに訪れていたことが印象的だった。

展示はまず序章「遭遇」として、1階をまるごと使うブシュレベジェ・シワニの美しい映像と水のインスタレーションから始まり、各フロアごとに、抵抗と連帯、先祖の声、コロニアリズムなどのテーマが繰り広げられる。正確に数えていないが、女性、あるいはアジアやアフリカなどの非西洋圏(出身地を見て、すぐに国名がわからないところも多い)の作家が多いように思われた。逆にわかりやすい目玉となる西洋男性の有名アーティストはほとんどいない。なお、日本からは小泉明郎、アイヌのマユンキキが出品している。

ブシュレベジェ・シワニの作品(光州ビエンナーレホール)

ブシュレベジェ・シワニの作品(光州ビエンナーレホール)

小泉明郎の作品(光州ビエンナーレホール)

小泉明郎の作品(光州ビエンナーレホール)

続いて公園を抜け、伝統的な建築の外観をもつ《国立光州博物館》に移動した。ここでは6名が展示しており、ロビーにおけるキラ・キムの博物館批評的なインスタレーションとブックレットが興味深い。「あいち2022」で鑑賞したユキ・キハラも参加している。ところで、博物館本体の常設展示が良かった(入場無料)。什器やディスプレイのデザインも秀逸である。

カフェでタクシーを呼び、無覚寺の会場に向かう。ここでは触ることをテーマにしながら、異なるアプローチ(石仏の表面を詳細に記述する/岩肌の接写と音)を提示したホンイ・ヒョンスクの二つの映像作品が素晴らしい。寺の奥の新築部分は現代的なデザインであり、コンクリートが、えらいつるつるに仕上がっていた。

キラ・キムの作品(国立光州博物館)

キラ・キムの作品(国立光州博物館)

無覚寺

無覚寺

ほかの街中会場は別の日に訪れた。芸術通りを抜けて、古建築を利用した「アートスペース・ハウス」では、ナイーム・モハイエメンによる廃棄された病院を舞台にした詩的かつ哲学的な映像美の世界に感心し、フルで1時間鑑賞した。そしておしゃれなリノベーション・カフェがいっぱいある楊林歴史文化村やペンギン村を抜け、丘を登った「ホランガシナム・アートポリゴン」へ。このエリアの作品は、毛利悠子による光州の歴史、小説に着想を得た大型のインスタレーションや、ヴィヴィアン・ズーターの吊り下げられた絵画、漂流物に注目するチョン・チェチョルなどである。

光州ビエンナーレでは、国別のパビリオンも存在するが、残りの時間がなく、8名の写真家を紹介する近くのスイスパビリオンのみ立ち寄った。ツヴィ・ヘッカーのイスラエルの幾何学的な集合住宅を題材にした作品など、建築的な作品が多い。

アートスペース・ハウス

アートスペース・ハウス

毛利悠子の作品(ホランガシナム・アートポリゴン)

毛利悠子の作品(ホランガシナム・アートポリゴン)

スイスパビリオン

スイスパビリオン

第14回 光州ビエンナーレ:https://14gwangjubiennale.com/

関連レビュー

第14回 光州ビエンナーレ(フランスパビリオンでの展示、ジネブ・セディラ《꿈은 제목이 없다 Dreams Have No Titles》)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

第14回 光州ビエンナーレ(Horanggasy Artpolygonでの展示)|きりとりめでる:artscapeレビュー(2023年05月15日号)

2023/05/02(火)、03(水)(五十嵐太郎)

未來身體:超自然雕塑(SUPERNATURAL: Sculptural Visions of the Body)

会期:2023/02/18~2023/06/04

臺北市立美術館[台湾・台北]

シリコン、レジン、フェイクヘアーでつくられた人体の彫刻のオンパレードだった。それらは目を閉じていたり(Sam Jinks, Doghed, 2008)、手元を見つめていたり(Patricia Piccinini, Eulogy, 2011)、虚無を見つめているため(Glaser/Kunz, Anton&Amen, 2010)、目を開けているものがいるとしても、それは白い大きな台座の上に載っており、観賞者は人体をぶしつけに眺めながら「知らない人と目が合ってしまった」というような居心地の悪さを抱くことがない。とにかく、これでもかというくらい、かれらは瞼を落とすので、観賞者と彫刻たちがまなざしを交わすことはほとんどないのだ。そういえば、人体の組成とは明らかに異なる素材、ブロンズ、石、鉄、木といったものの物質性をそのままに人間が表象されるとき、瞳の開閉を気にしたことがわたしはなかった。

本展の大半の彫刻は、頭から爪先までハイパーリアルなヒューマンスケールの人型で、目を閉じ、顔や表情をもたない。これがどういった意味をもつのかといえば、まずは、造形された人物自体の主体的な態度といった判断の表われを示すことが主眼ではないということだろう。肖像写真という形式の観賞に際して、「被写体の目を見れば、どのように撮影されたのかがわかる」というコンポラ写真以降の撮影者と被写体の関係性を探る態度があるが、ここでは、造形物の皮膚という自然、身振りにおける意志と自然の拮抗、着衣に表われる社会性が問題なのだ。彫刻というものが徹頭徹尾、作者によって選択された結果であるというならば、「観賞されるべきものはつねに表面にある」ということの潔い表明かもしれない。

特に本企画は諸彫刻を、スペキュラティブ・スカルプチャー、未来のありうるかもしれない人体として位置づけている。それらは何らかの「個人」を描くというよりも、「新しいわたしたち」であり、「共に生きるもの」の姿だ。ほっそりとした男性の人体の首から上が犬の顔をもち生きることが技術的に可能かどうかは本展では問題ではないということも特徴的だろう。「いつかはありうるかもしれない」という漠然とした予感が会場を占める。

だが果たして、そんな感覚はどこから来たのだろうか。皮膚感も体毛も着衣すらもわたしとほとんど差がない彫刻たちが目を瞑りがちであることは偶然ではなく、「いまにも動き出しそうだ」を演出する最小値としての身振りが目を閉じることであり、「いつか目を開くかもしれない」という未然の時間を演出する。または、アンドロ・ウェクアの《Untitled》(2014)のように、その人型にケーブルが刺さっていることもまた、「この先」があることを予感させるだろう。(もちろん)その人型にはいまはまだ意識がない。しかしそれは、逆説的に「意識がある」という状態を育む。動き出すか否か、人であると思うかそうでないかということが次第に投げかけられ始めるのが本展なのだ。うつろだが真っすぐの視線を観賞者側に投げかける裸体の女性が暗がりの部屋に浮かび上がるGlaser/Kunzの《Ich lebe! (I am alive!)》(2015)は、まさに人体表象に直面した観賞者が、「それは生きている人との指標性をもつものではないと思うか否か」によって対象の見方をどう変化させるのかということを顕わにする。そう。彼女は目を開けている。なぜ目を開けていてもいいのかといえば、彼女は動き出すからだ。一見彫刻に見える彼女は、白い人型の塊に、微動だにしない裸体の女性の映像を投影したもので、突如彼女が動き出すというシネマトグラフィックスカルプチャーだった。

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニ《グラハム》(2016/筆者撮影)

パトリシア・ピッチニーニの《グラハム》(2016)も目を開けている人型の彫刻だ。こちらはシリコン、ファイバーグラス、人毛でできた生々しい身体に紺色の短パンという出で立ちである。しかし、その頭部から肩にかけての凹凸はほとんどなく、肩幅が広いというか、厚いというか、丸い。かかとはヒョウのように床から浮き上がっている。

この形はどのように決められたかというと、外傷外科医や自動車事故調査の専門家との協力のもと「自動車事故に遭ってもどうってことない人体」として思弁的に算出された人体であり、オーストラリア交通事故委員会による啓発運動の一環として制作された。すなわち「こんなあり得ない身体で、やっと自動車事故から生き延びることができるのだから」という、非未然の反語的モニュメントなのだ。つまり、「グラハムの身体はわたしたちのこれからの身体でないし、隣人でもない」そして「意識をもつこともない」ものだから、目を開けていられるのだ。

五十嵐太郎が述べる通り、ピッチニーニの過去作が多いという点からも「2020年代のハイパーリアル」を捉えるには物足りないことは否めない。しかし、そのピッチニーニ的な人型彫刻の層の厚さがみせる様式的な傾向は、これからの人型彫刻を考えるうえで有用だろう。

本展はほかの同時開催展と合わせて30元(約130円)で観覧可能でした。

作品の図版と説明のリストがネットで読めます。

公式サイト:https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_Special.aspx?ddlLang=en-us&id=722

関連レビュー

王大閎の自邸と台北市立美術館|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2023年06月01日号)

2023/05/02(火)(きりとりめでる)

Slow Culture #kogei

会期:2023/04/22~2023/06/25

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA[京都府]

デジタル時代における絵画のあり方を、VRや3DCGなどのデジタル技術や概念を用いた創作を含めて紹介した、若手作家のグループ展「Slow Culture」(2021)。第2弾となる本展では、漆・陶磁・染織・ガラス・金工などの工芸に焦点を当て、16名(組)の作家を取り上げる。現代社会やテクノロジーと工芸の関係、特に廃材や資源の再利用を通して、大量生産社会における「工芸」のあり方を問う作家を多く含む。こうした本展の姿勢を端的に表わすのが、「#kogei」というサブタイトルだ。ハッシュタグによって自らにラベルを貼り付けつつ、アイデンティティの外延を拡散的に拡げていくこと。展示台は、デジタル概念と彫刻の関係を探求する美術家の熊谷卓哉が設計したもので、「白い層構造による成形」は3Dプリンターを示唆する。また、音楽家・美術家の小松千倫によるアンビエントなサウンドが流れ、「工芸×テクノロジー」を音響と空間構成の両面で演出する。2つの展示室を「白/黒」で対照させた構成もクールだ。

会場風景

平安時代に衰退したとされる、皮革を漆で固める古典技法を用いて、皮革の伸縮性や皺を活かし、大輪の花の開花や火焔のような有機的な造形を作り出す隗楠(ウェイナン)。塗り重ねられた漆の艶により、内部でエネルギーが蠢く不定形な流動体を思わせる、石塚源太の立体作品。「内部が空洞で、(複数の)開口部をもつ」という陶磁器と人体の構造的類似性に着目し、「穴や開口部から息を吹き込んで音を鳴らす」というパフォーマンスの装置や一種の「楽器」として陶の立体作品を制作する西條茜。自然の造形がもつ数学的な法則性に基づき、ステンレスで草花を造形する織田隼生と、ほぼ実寸大の昆虫をガラスで精巧に造形するつのだゆきは、超絶技巧による自然の迫真的な再現が光る。民具や祭具、装飾品などの形や意匠を参照し、立体的コラージュとして組み合わせた西久松友花の陶作品は、出土した古代の遺物にも未知の宇宙船のようにも見え、祈りや恐れの感情を集合化した土着性とともに、どこかSF的な近未来性も感じさせる。

西久松友花《無相の華》(2023)

磁土、釉薬、金、プラチナ、組紐、瑪瑙、真鍮、スワロフスキー、ステンレス

[撮影:改崎万里愛]

このように本展の見どころは多いが、陶に漆やガラスを組み合わせ、「アイデンティティ」への問いをより推し進めるのが、漆作家の佐々木萌水だ。京都市内を流れる川から採集した陶磁器片を、漆で接着する金継ぎの技法でつなぎ合わせている。また、欠けた部分を別の器の破片を用いてパッチワークのように修復する「呼継ぎ(よびつぎ)」の技法も用いる。佐々木の作品が特異なのは、呼継ぎの技法を拡張し、大きさの異なる陶磁器片やガラスという異素材をあえて組み合わせ、「元の形」を逸脱させたり、表面を覆う漆の物質性の強調や卵殻など漆の装飾技法をさらに施す点だ。漆を文字通り「接着剤」とし、「陶磁器+漆+ガラス」のツギハギでできたハイブリッドな造形物のアイデンティティは、どう規定できるのか? この問いは、「工芸」「伝統」とは何か? 「工芸かアートか」の線引きはどこに引けるのか?といったアイデンティティをめぐる問いを連鎖的に生み出していく。

佐々木萌水《香炉文透扁壺》(2021)

漆、陶磁器片、錫、砥の粉、フェルト/ガラス瓶

[撮影:来田猛]

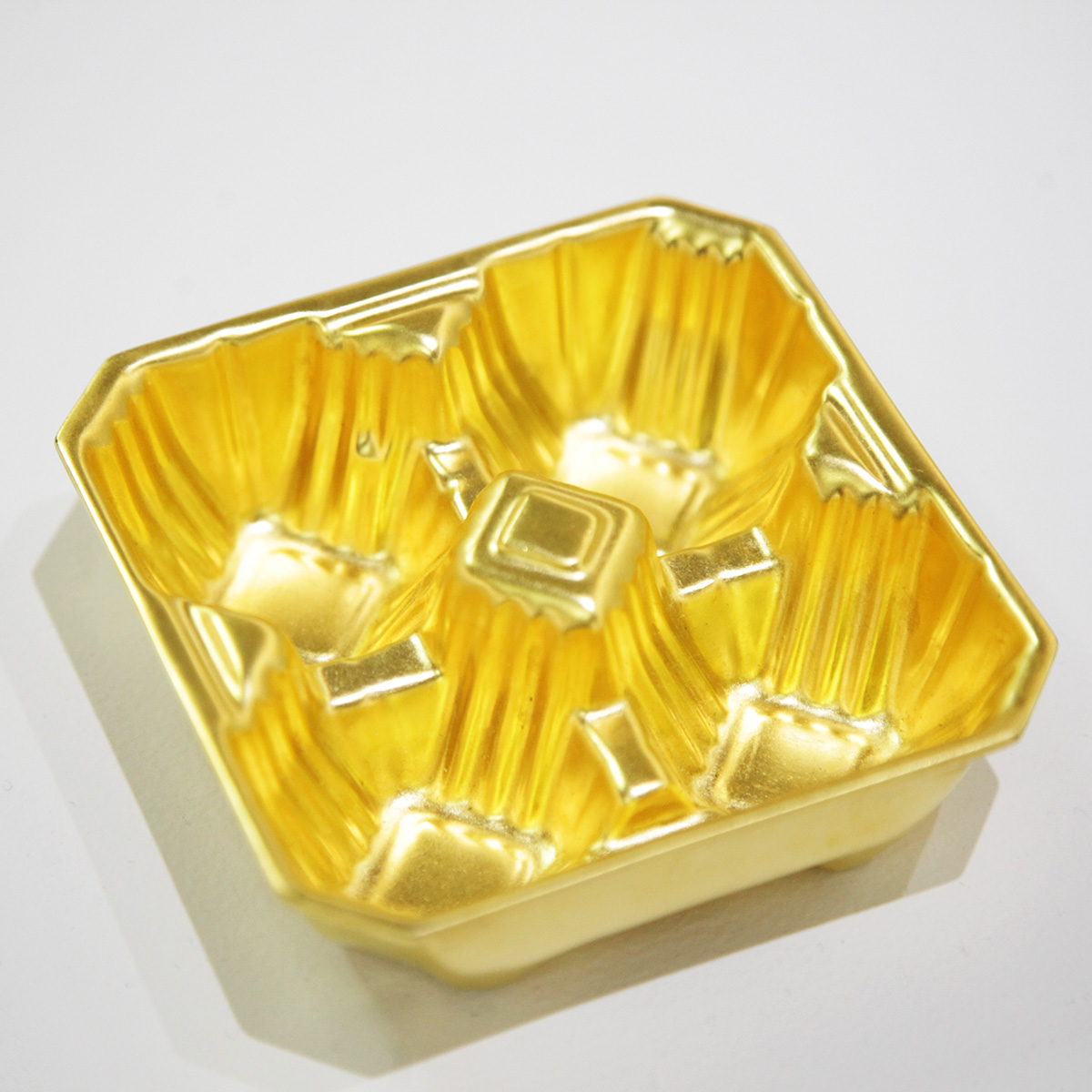

一方、日用品や消耗品を工芸の技術によって変貌させ、「価値」のありかを転倒的に問うのが、國政サトシと土岐謙次だ。國政は、自身で美しい色に染めた結束バンドを「編む」ことで、イソギンチャクのような海中生物を思わせる造形をつくり出す。土岐謙次の「捨てられないかたち」シリーズは、スーパーの食品トレーを石膏で型取りし、麻布を漆で貼り込んで固める乾漆技法を用いて、「美しい艶を帯びた漆器」に生まれ変わらせた作品だ。使い捨て社会への異議と同時に、納豆、卵など商品に合わせて設計された機能美に改めて目を向けさせつつ、「漆器が日常生活のなかに溶け込んでほしい」という想いも込められている。

國政サトシ

左《風の声》(2022)、右《Electronic water #2205》(2022)

染色した結束バンド、ビニールチューブ

土岐謙次&彦十蒔絵《捨てられないかたち見立て返し》(部分)(2021)

漆、木、卵殻、金箔(都市鉱山資源)、金粉、顔料、輪島地の粉、砥の粉、麻布

また、土岐と、漆芸作家の若宮隆志が率いる漆芸の職人集団「彦十蒔絵」とのコラボレーションでは、都市廃棄物から抽出した金が、「食品用プラスチック容器」の型取りを装飾する金箔に用いられている。同様に、廃棄されたパソコンや携帯電話、家電などから採集・精製した希少金属でアート制作を行なうプロジェクト「KOGEI Next 都市鉱山資源」と協働する作家たちが、本展のひとつの基軸をなしている。金属造形作家の鈴木祥太は、コンクリートの割れ目ではなく、ノートパソコンの部品の隙間から「生え出た」草花や芽を、金属で精巧に造形。「都市鉱山資源」がアートとして再生されるコンセプトをわかりやすく提示している。ジュエリーデザイナーのデヴィッド・ビランダーの「cardboard」シリーズは、一見するとホッチキスで止めただけのラフな「ダンボール工芸」に見えるが、再資源化された銀が使用されている。

鈴木祥太《白花蒲公英−都市の養分−》(2022)

銀、金(金銀ともにKOGEI Next 都市鉱山資源)、銅、洋白、緑青

デヴィッド・ビランダー《Digital Watch −Silver−》(2023)

銀(KOGEI Next 都市鉱山資源)・燻し仕上げ 、白金、AR アプリケーション

金継ぎに代表されるように、資源を無駄にしない工芸の精神は、「都市鉱山資源」としてテクノロジーとの共存というかたちで現代に継承されていることを浮かび上がらせる好企画だった。

公式サイト:https://gallery.kcua.ac.jp/archives/2023/9770/

関連レビュー

西條茜「胎内茶会」|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年04月15日号)

京芸 transmit program 2020|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2023/05/02(火)(高嶋慈)

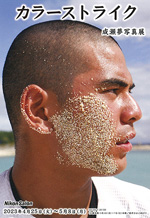

成瀬夢「カラーストライク」

会期:2023/04/25~2023/05/08

ニコンサロン[東京都]

成瀬夢は、大阪の日本写真映像専門学校を2年前に卒業した女性写真家。今回の写真展のテーマは高校の野球部員たちで、専門学校在学中から北海道から沖縄まで撮り歩いて、本作をまとめあげた。高校野球といえば、ともすれば「汗と涙」といった泥臭い側面が強調されがちだが、成瀬が伝えたかったのはあくまでも「高校球児のかっこよさ」であり、その意図は最大B全サイズにまで引き伸ばして、壁にアトランダムに並べたカラー写真28点によくあらわれていた。何よりも、ポジティブに、ストレートに、彼らの生の輝きを全身で受け止めて捉えきっているのがいい。見ていて、気持ちのよい波動が伝わってきた。ドキュメントというよりは、ファッショナブルなポートレートといえるような写真も多いが、それらがむしろ効果的に働いていた。

ただ、まだ完全には撮りきれていない印象が残る。2000年生まれの成瀬と世代が近い男性を被写体としていることもあって、やや遠慮がちに見えるところもある。撮影中には、「かっこよさ」という範疇からはみ出てしまう場面もあったのではないだろうか。紋切り型の「高校球児」の写真にする必要はないが、ひたむきに練習や試合に取り組む姿ももう少し見たかった。この初々しい撮り方、見せ方をベースにして、さらなる積み上げを期待したいものだ。

公式サイト:https://www.nikon-image.com/activity/exhibition/thegallery/events/2023/20230425_ns.html

2023/05/01(月)(飯沢耕太郎)

連続するプロジェクト/インスタレーションを所有する

会期:2022/10/29~2023/05/07

BnA Alter Museum SCG[京都府]

京都のアートホテル、BnA Alter Museumは、アーティストが手がけた部屋に加え、非常階段を上りながら鑑賞する階段型ギャラリー「SCG(staircase gallery)」を併設する点がユニークだ。10階建ての建築を縦に貫くように、ガラス張りの吹き抜け空間が連なる。京都市内の眺望が楽しめる一方、体力も必要な鑑賞体験だ。

インスタレーションとその「所有」をテーマにした本展では、秋山ブク、松井沙都子、三原聡一郎、丹原健翔、肥後亮祐の5名が参加。各作品からインスタレーションの特性を抽出すると、モノの一時的な配置、ミニマル・アートやライト・アート的要素、音や気流といった現象性、パフォーマンスの痕跡、サイトスペシフィシティが挙げられる。

秋山ブクは、展示場所にある備品だけで即興的に空間構成する「コンポジション」シリーズ(2001-)を、ホテルの備品を用いて制作。脚立、ライト、ロープ、ビニールバッグなどを構築的に組み上げた。松井沙都子は、日本の標準的な住宅の内装材や照明器具を用いて、ミニマル・アートを思わせる幾何学的な構造物を制作する作家だ。「ホームインテリア」に求められるはずの温かさが、無個性的な均質性の被膜に覆われていることを露呈させる。展示作品《Signage #1》では、ガラス窓の内側に、木製フレームの直方体の構造物が吊られ、光を放っている。室内の「照明」としてはサイズが大きすぎ、タイトルが示す「標識」「看板」としては「何かを表示する」という用途をなさず、宙吊り感や空虚感が空間を満たしていく。一方、同サイズの空間を、「何もない」虚無ではなく、「空気と重力で満たされている」ことを最小限の介入で可視化するのが、三原聡一郎の《35㎥》だ。密閉空間のなか、ファンの微細な風を受けて、極薄のビニールの帯がひらひらと舞い上がり、浮遊と落下を繰り返す。

秋山ブク《コンポジション 21番:BnA Alter Museumの備品による》販売版(2022)

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

松井沙都子《Signage #1》(2022) 木材、アクリル板、LED

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

三原聡一郎《35㎥》(2022) ファン、フィルム、鉛

[photo by Haruka Oka]

本展が、「若手・中堅作家のインスタレーションを集めたグループ展」と一線を画すのが、「所有する」というもう一つのレイヤーを組み込んで問題提起を図る点だ。展覧会売買プロジェクト「D4C」(2019-)を主宰する檜山真有が協力し、所有のためのひとつの手段として「売買契約書の作成」を行なった。企画主催のホテル会社(甲)、購入者(乙)、作家(丙)の三者で取り交わされる契約書に加え、タイトル・制作年・素材の概要情報、コンセプト文、契約締結時に譲渡される物品リスト、再現時の成立要件(設置方法や注意事項など)を記した「別紙」も作成され、会場内で閲覧できる。インスタレーションなど従来のアートフェアのブースには収まらない大型作品を扱うUnlimited部門がアートバーゼルで2000年に開設され、関西でも「ART OSAKA 2022」が「Expanded Section」を設けるなど、インスタレーションの売買は普及しているが、展覧会の構成要素に組み込んだ点に本展の特異性がある。

売買契約書 - 所有するためのプロジェクト

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

インスタレーションの起源といえる複数の作品のなかには、美術館への制度批判や資本主義批判が埋め込まれているが、本展の作家たちも「インスタレーションは所有可能か」という問いを多角的に提示する。「備品の借用」で成り立つ秋山の作品は、この問いの設定によって、よりラディカルな批評性を帯び始める。

一方、「コミュニケーション」という非実体的要素から所有の可能性を問うのが、丹原健翔の作品だ。物質的には、ラップ素材でできたほぼ等身大の人型と、ベビーシューズ、カーペットで構成されているが、「素材」には「物語」という単語も記される。また、上段の《Stories(1)》では作家名は「マイケル・ホー」と記されつつ、「語り:丹原健翔」ともクレジットされている。だが、テキストや音声はない。この作品は、マイケル・ホーという別の作家と丹原のパフォーマンス的な協働作業として制作され、ホーの身体を丹原がラップでぐるぐるに梱包するプロセスで語られたこと──なぜこのポーズにしたのか、なぜベビーシューズが置かれているのか──を丹原がヒアリングし、その痕跡だけを残している。身体への負荷が語りを誘発しつつ、「物語」の内実は蒸発し、抜け殻だけが残される。「ガラス張りの空間」を「展示ケース」に見立てるならば、例えばヨーゼフ・ボイスが「アクション」で使用した物品を「ヴィトリーヌ」と呼ばれるガラスケースに収めて保管・販売したことに対する皮肉な応答にも見えてくる。丹原の試みでは、作家自身の「身体」がパフォーマンスの終了とともに揮発せず、「痕跡」として物質化されているが、それはアウラの強化に加担するのか。それとも、「パフォーマンスの一過性は所有できない」という悲観や神話をシニカルに追認するのか。さらに、「協働作業であることをクレジットに明記する」姿勢は、「作者」とは誰を指すのかという問いも加える。この問いは、例えば、イヴ・クラインの「人体測定」シリーズにおける「女性ヌードモデルの身体」という(ジェンダーの点で二重化された)搾取の構造への問いも喚起する。

上:マイケル・ホー《Strories(1)》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、カーペット、ベビーシューズ、物語

下:丹原健翔《Stories(2) 》(2022) 語り: 丹原健翔 ラップフィルム、家具、カーペット、ベビーシューズ、物語

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

また、サイトスペシフィシティの観点から「所有」を問うのが、最上階に展示された肥後亮祐の《うろ》だ。肥後はこれまで、「実在しない島が誤記された地図」「存在しない英単語が載った辞書」などを起点に、「情報メディアによって実体が発生する」という転倒的なあり方や「誤読」の創造性を可視化してきた。本作では、「ホテルの位置する交差点から建物を見上げる」行為を起点とし、特に意味のない行為から、「うろの観測と復元」という一連の手続きが連想や誤読をはらみながら展開していく。電線と建物の上部が写る空の写真は「最後に確認されたうろ」と題されるが、それらしき物体は写っていない(ただし作品の一部である「キャプション」も「欠落」をはらんでいる)。写真、映像、オブジェクトとメディアの循環によって、「うろ」がどうやら鳥類であるらしいという「実在性」が与えられていく。ぶら下がる羽根ぼうき、さまざまな鳥の標本の一部を写した写真。そして、「観測」は「監視」と紙一重であることが、展示場所を外側から撮影した映像が映る小型モニターの仕掛けによって示される。空間上部の大型モニターが繰り返す明滅と、小型モニターに入れ子状に映るモニターの明滅が同期し、監視カメラの中継映像を思わせる。この「見る/見られる」という緊張関係は、本作のサイトスペシフィックな性格で担保されるが、「ビルの最上階」という空間ごと所有可能だろうか。

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[Courtesy of ACK, 2022, photo by Yuki Moriya]

肥後亮祐《うろ》(2022) ミクストメディア

[photo by Haruka Oka]

「所有」に関して、美術の文脈を経由し、より政治的な問いを示唆するのが先述の三原作品だ。三原は、気流や重力といった「空気」のなかの見えない作用や現象を作品化する。「空気」を作品化した先例として、ガラス容器に「パリの空気」を封入したマルセル・デュシャンのレディメイド作品《パリの空気》がある。では、「空気」は販売・所有可能なのか? 「空気」は公共財なのか? 飲料水と同様、「清浄性」「有効成分」などを謳った「空気」が販売される未来はあるのか? この問いは、放射能や深刻な大気汚染の状況下、「清浄で安全な空気」を購入できる富裕層だけが生き延びられるディストピア的未来の想像へと広がっていく。

公式サイト:https://bnaaltermuseum.com/exhibition/ack2022/

2023/04/30(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)