artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

赤瀬川原平『1985-1990 赤瀬川原平のまなざしから』

発行所:りぼん舎

発行日:2023/02/01

赤瀬川原平の仕事は多岐にわたるが、その「写真家」としての側面は、まだ充分に解明されているとはいえない。彼は引き出し16段にぎっしりと詰まったポジフィルムを遺していたという。本書はそのうちの1段目、1985~1990年までを整理し、そこからピックアップした写真127点に、著書から引用した言葉を添えた写真集である。ということは、まだ15段分の写真が残っているということで、それらがすべて明るみに出たならば、「写真家・赤瀬川原平」の恐るべき全体像が姿を現わすことになるだろう。

1985~1990年といえば、彼が『写真時代』に「超芸術トマソン」を連載(1983年1月号~1985年4月号)して、多くの読者に衝撃を与えていった時期にあたる。1986年の路上観察学会の結成につながるこの時期には、役に立たない階段、壁に塗り込められた窓、植物が風に揺らいで壁に残した軌跡など、さまざまな「トマソン物件」が、赤瀬川らによって発見され、その面白さが認められていった。本書にも、その成果が多数おさめられている。だが、それだけでなく、展覧会や調査などで訪れたイギリス(オックスフォード)、中国、韓国などの写真を含む日常スナップに、むしろ赤瀬川の「写真家」としての眼差しの質がよく表われているのではないだろうか。天性の観察力、尽きることのない好奇心、物事の成り立ち本質的に捉え直す力を存分に発揮したそれらの写真群は、赤瀬川の「写真力」の産物といえるだろう。ぜひ続編を期待したい。

2023/03/05(日)(飯沢耕太郎)

風間健介遺作展

会期:2023/02/02~2023/03/05

東川町文化ギャラリー[北海道]

風間健介は1960年、三重県津市出身の写真家。1989年に北海道・夕張に移住し、閉山後に放置されていた「炭鉱遺産」を撮影し始めた。遺棄され、朽ち果てていこうとしていた住宅、選炭施設、発電所などを、長時間露光の手法で、むしろ生々しい息遣いを感じさせるように緻密に撮影した写真群は高く評価され、2005年に刊行した写真集『夕張』で、日本写真協会賞新人賞、写真の会賞を受賞した。2008年に新天地を求めて埼玉県狭山市に移住、さらに14年には千葉県館山市に移って制作活動を続けた。だが、2017年に体調が悪化して死去する。2002年に第18回東川賞特別賞を受賞するなど、かかわりが深かった東川町文化ギャラリーで開催された今回の遺作展には、生前から彼の写真をコレクションしていた幸村千佳良氏が所蔵するプリント、232点が展示されていた。

定評のある「夕張」シリーズは、むろん堂々たる出来栄えの作品なのだが、むしろ注目したのは、風間が埼玉、千葉に移ってから制作した写真群である。それらを見ると、「夕張」のドキュメンタリー写真家というイメージを払拭し、新たな方向に踏み出そうともがいていたその軌跡が、生々しく刻みつけられているように感じる。ソテツや岩を撮影し、風景にあらためて向き合ったシリーズだけでなく、「ドローイング」と自ら称した、ボンドや食材を使ったフォトグラムの手法による純粋抽象作品まである。残念なことに、その試みの多くは彼の逝去によって未完に終わってしまったのだが、まさに自己凝視、自己表現の意欲がみなぎり、噴出しようとしていたことが伝わってきた。それらの「レイト・スタイル」の作品群も含めて、風間健介の作品世界をあらためて見直していく時期に来ているのではないだろうか。東京などでの展示もぜひ実現してほしいものだ。

会場風景[写真提供:東川町文化ギャラリー]

公式サイト:https://higashikawa-town.jp/bunkagallery/topics/128

2023/03/04(土)(飯沢耕太郎)

「ゲリラ・ガールズ展『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」、女性建築家

[東京都]

3月8日の国際女性デーにあわせて、ゲリラ・ガールズ展が開催されると聞いて、渋谷に出かけた。サブタイトルは、「『F』ワードの再解釈:フェミニズム!」である。30年ほど前に筆者が院生として参加したイメージ&ジェンダー研究会の発表を聞いて、初めて知ったアクテヴィスト的な現代美術フェミニズムの活動である。ゲリラ・ガールズは1985年に結成され、ゴリラのマスクをして活動し、女性はヌードの素材として裸にならないと、美術館で展示されないのか(男性作家ばかりで、女性作家の作品がほとんどない)、と抗議したことはよく知られているだろう。小規模ながら、なんとパルコの一階で展示される日がやってきたことに驚かされた。ゆっくりとだが、時代は変わる。

ちょうど建築学会のウェブ批評誌「建築討論」では、「Mind the Gap──なぜ女性建築家は少ないのか」の特集が話題になった。もちろん、過去にもこうした企画がまったくなかったわけではないが、具体的なデータを示した特集が、ようやく登場した、という感じもある。特に注目を集めたのは、長谷川逸子へのインタビューだった。彼女は女性建築家の草分け的な存在だが、東工大の篠原研に入って、いきなりゼミで「女性は建築家としてやっていけるか」が議論されるような洗礼を浴びたり、コンペで公共建築の仕事をするようになって、「建築家の男性の嫉妬深さにいじめられていました」という発言など、多くの苦労があったことが赤裸々に語られている。

イタリア文化会館では、1階のエントランスの空間を用いて、「ガエ・アウレンティ 日本そして世界へ向けた、そのまなざし」展が開催されていた。会場となった建築本体を設計したイタリアの女性建築家の展示である。デザインの特徴は、ポストモダンに分類され、はっきりとした色を使うが、そのために赤が強いイタリア文化会館は、皇居の近郊ということで景観論争が起きた。彼女はオルセー美術館、バルセロナのカタルーニャ美術館、サンフランシスコ・アジア美術館など、リノベーションの名手として有名だが、家具や展示構成からカドルナ駅(ミラノ)の広場などの都市デザインまで、幅広く作品を紹介していた。なお、建築以外のプロダクトやインテリアの仕事が少なくないのは、アウレンティが女性だからではなく、イタリアの男性建築家も同じ状況である。展示でもアウレンティが「女性」ということは、それほど強調していない。ちなみに、来場者に小さなカタログが配布されるのはありがたい。

ゲリラ・ガールズ展

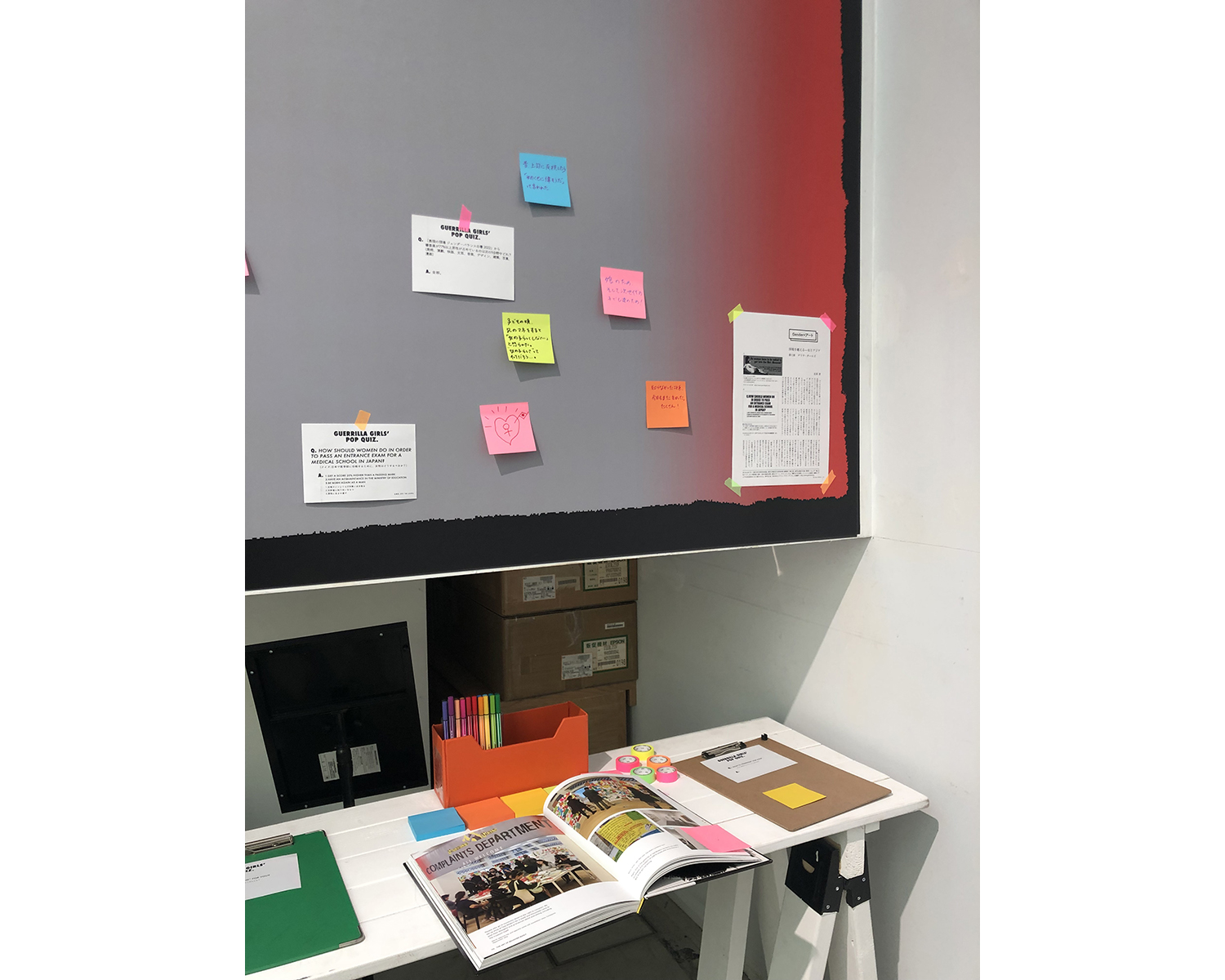

ゲリラ・ガールズ展 展示風景

ゲリラ・ガールズ展 展示風景

ガエ・アウレンティ展 展示風景

アウレンティ設計のイタリア文化会館

アウレンティのプロダクト

カドルナ駅前広場

ゲリラ・ガールズ展 「F」ワードの再解釈:フェミニズム!

会期:2023年3月3日〜3月12日(日)

会場:渋谷PARCO 1階(東京都渋谷区宇田川町15-1)

ガエ・アウレンティ 日本そして世界へ向けた、そのまなざし

会期:2022年12月11日(日)~2023年3月12日(日)

会場:イタリア文化会館 東京(東京都千代田区九段南2-1-30)

2023/03/03(金)(五十嵐太郎)

深瀬昌久 1961-1991 レトロスペクティブ

会期:2023/03/03~2023/06/04

東京都写真美術館2F展示室[東京都]

本展を見て、深瀬昌久の写真家としての凄みをあらためて感じることができた。深瀬の回顧展は、15年程前から企画されていたのだという。だが、2012年に深瀬が亡くなるなど、さまざまな事情が重なり、ようやく開催に漕ぎつけることができた。

東京都写真美術館の所蔵作を中心に、クオリティの高いプリントがほぼ年代順にならぶ展示構成は揺るぎなく、オーソドックスなものだった。「遊戯」「洋子」「家族」「烏(鴉)」「サスケ」「歩く眼」「私景」「ブクブク」の8部構成で全114点、ほかに資料・書籍15点が加わる。「洋子」「家族」「烏(鴉)」など、既に評価の高いシリーズの素晴らしさはいうまでもないが、愛猫を撮影した「サスケ」、自分の足跡を改めて辿り直したスナップ作品「歩く眼」など、これまであまり取り上げられてこなかった作品も紹介されている。特に最後のパートの、8×10インチのサイズに引き伸ばしたプリント100枚余りを壁に直接貼り付けた「ブクブク」のインスタレーションの迫真性は比類のないものだった。

ほぼ過不足のない展示なのだが、それでもまだ多面的な広がりを持つ深瀬の写真の世界を全面展開できていたとはいえない。深瀬には、1962年に『カメラ毎日』に連載した「カラー・アプローチ」シリーズに明らかに感じられるシュルレアリスムの影響、1992年の「事故」後も続けていたというドローイングの仕事など、写真という表現メディアをはみ出し、乗り越えていこうとする側面もあった。そのあたりにまで目配りした、より大きな規模の展覧会も、充分に考えられるのではないだろうか。

公式サイト:https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-4274.html

2023/03/02(木)(飯沢耕太郎)

鄒楠「帰らない私たち」

会期:2023/02/17~2023/03/02

ソニーイメージングギャラリー銀座[東京都]

鄒楠(すう・なん)は1989年、中国江蘇省に生まれ、2012年に来日して九州産業大学で写真を学んだ。現在は大学院芸術研究科博士後期に在学中である。2022年に「燕郊物語―中国の白血病村」で名取洋之助写真賞奨励賞を受賞するなど、ドキュメンタリー写真の分野で頭角を現わしつつあるが、本展ではより身近なテーマを取り上げている。

33点の写真で紹介されているのは、福岡を中心とした在日中国人たちの生活ぶりである。むろん鄒自身もそのひとりであることはいうまでもない。2020年以来のコロナ禍で入出国が制限されたため、彼らのなかには帰国できなくなる者もあった。だが鄒が撮影した人たちの多くは、あえて「帰らない」ことを選んでいる。在日10年、20年という者もおり、日本に定住して、地域社会に溶け込んで生活しているからだ。写真を見て気づいたのは、一昔前と違って、彼らの多くが、立派な部屋で豊かな暮らしを享受しているように見えることである。在日中国人のライフスタイルの変化を、丁寧に描写したドキュメンタリーともいえるだろう。

鄒は撮影にあたって、被写体となる人たちが「自分自身を演じるようにアレンジ」し、「実生活を再現」してもらったという。つまり非演出のスナップというよりは、鄒の指示によってポーズをとった写真ということだ。とはいえ、そこにわざとらしさはあまり感じられず、演出と自発的な動きのバランスがよく取れていた。家具などのインテリアもしっかりと写し込んでおり、彼らの生活ぶりが浮かび上がるように配慮されている。最初と最後にセルフポートレートをおいた展示構成も、とてもうまくいっていた。何点か、時間をおいて撮影した写真を並置したパートがあったが、さらに撮り続けていけば、より厚みのあるシリーズになっていくのではないだろうか。

公式サイト:https://www.sony.co.jp/united/imaging/gallery/detail/230217/

2023/03/02(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)