artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

多層世界とリアリティのよりどころ

会期:2022/12/17~2023/03/05

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC][東京都]

たまにビデオゲームの設計はどこまでも自由に世界を構築しているかのように思える。しかしそうではない。例えば記憶容量の上限といった技術的な制約の壁はいくつも存在してきた。それを撥ね退けるために、たったひとつのドットの瞬きで風にそよぐ草木を表わす表現が生まれてきたし、ゲームを成立させるために「ここから先は行けません」「これは触れません」と操作可能な範囲について不文律のルールを設けるという慣習を生み出してきた。そんなビデオゲームにおける条件を怒涛のように詰め込んだのがハルン・ファロッキの四つの映像作品《パラレルⅠ-Ⅳ》(2012-14)だった。

この作品はNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]の企画展「イン・ア・ゲームスケープ ヴィデオ・ゲームの風景,リアリティ,物語,自我」(2019)に出展されたもので、同展には多くのマシニマ(ビデオゲームの開発を汎用化するためのゲーム用プログラムの集合体としてのゲームエンジンやプレイ動画を利用した映像)が登場した。その後もICCは企画展を中心に多くのマシニマ作品を紹介してきたのだが、2023年3月5日まで開催の「多層世界とリアリティのよりどころ」にも同系譜の作品が出展されている。

第2次世界大戦のオンライン・シューティング・ゲーム『バトルフィールドV』のプレイ映像を素材として制作された20分ほどの映像作品であるトータル・リフューザル《How to Disappear》(2020)と、ゲームエンジンや映像制作のために無償で使用できる3Dモデル(アセット)をふんだんに登場させた佐藤瞭太郎の映像作品《Interchange》(2022)の二つがそれにあたる。

《How to Disappear》は、《パラレルⅠ-Ⅳ》でも扱われた、プレイヤーがゲームのなかで移動したり活動できる範囲がどのように狭められているかということ、つまり、戦争ゲームのなかで「戦争から逃げるということができない」「戦局から離脱しようとすると謎の狙撃を受けてしまう」という、戦争ゲームの脱走不可能性に焦点を当てている。作中では『バトルフィールドV』のプレイの様子に対するナレーションとして、戦争における最重要課題がつねに、いかに兵を脱走させないように隊列を移動させつづけるかであったということが示される。処罰はもちろん、夜闇にまぎれやすい森での野営はご法度で、歩兵は騎兵に囲まれるように歩くといったコストが払われてきたというわけだ。

時代が下り、そういった組織の規律化はナポレオン戦争以降、愛国心と結びついていくようになるという。そうなると戦線からの脱走は、殺人への呵責といったことから一足飛びに棄国と結びつく。脱走兵は罵られる対象となり、帰る場所を失うのだ。

兵士は武器を持たずに陸の上で立つことができない『バトルフィールドV』と同じく、戦わないという選択肢が俎上に載らないように戦争は運営されてきたということが、ゲームで(無意識かはさておき)体現されていることが、作品を通して言外に浮かび上がってくるだろう。そして作品の後半では、1971年のベトナム戦争での脱走兵、2003年と2004年でのイラク戦争での大脱走が終戦に大きな影響を与え、「脱走兵」の意味の変化の兆しまでが描かれた。

『バトルフィールドV』での勝利が戦争を終わらせることだとしたら、「脱走」もまたその勝利方法になるのである(さらには、ベトナム戦争時に日本でも27都道府県で行なわれていた反戦運動としての「脱走米兵支援活動」もまた戦争を終わらせるという勝利に向かうものだったのだ★)。ゲームが戦争を冠するとき、そこでのバトルフィールドがどれほど局所的なものを戦争化してきたのかということと、為政者による非戦闘従事者への大衆的な侮蔑の扇情と政治との結びつきという現実がそのままにバトルフィールドになっているということを考えさせられる。

How to Disappear by Total Refusal from LEMONADE FILMS on Vimeo.

この《How to Disappear》の対角線上に、佐藤瞭太郎の《Interchange》が展示されている。本作には無数のキャラクターのアセットが現われるが、いずれも言葉を発することもなければ、ナレーションも存在しない。

映像は主にひとりの兵士アセットを中心に進むのだが、兵士が派手なアクションを行なうわけではない。時たまアングルはその兵士の一人称視点と思しきものに切り替わり、兵士は静かに自分の掌を見つめてはゆっくり拳を握る。まるで、「この動作は自己の判断によるものなのか」と兵士自身が考えているようだが、感情の起伏は特になく、ただただ兵士は佇んでいる。そのまま兵士が自分で手を動かしているという自我を得るかと思いきや、兵士の目の前に現われた巨大なバニーも兵士と同じように手を動かし始めた。なんと、その兵士とバニーの動作の同期は左右反転の鏡像ではないため、兵士が左手を動かせば左手を動かすというようなシンクロを目の当たりにして、兵士は自意識を信じるに至らない。バニーはバニーで、バニーが映るモニターを見つめている(飯村隆彦が《私自身に話すこと 現象学的作用》[1978]でカメラに向かって自分自身で発話するのを聞くことで自己同一性を獲得したのちに、その映像に映る自身が他者化することのクリティカルさを思い出し、かくも複雑にキャラクターとその主体性の有無の推し量りをめぐる観賞者の視聴が発達したものだと嘆息する)。

このように、本作はアセットがキャラクターとして自己同一性を獲得するかどうかを軸に進んでいく。

とはいえ、作中で彼のほかに役務についているような兵は見つからない。ひとりでこなせるとは思えない軍隊のための労働を孤独に強いられているかのようだ。すると、彼が警備する背中を越えて、大量のアセットがコンテナから飛び出していく。兵士も含めたアセットの大脱走だ。

本作のどこか乾いたひとりの兵の自意識を巡る詩情のシーンと、コンテナから飛び出していったり、どこからともなく無数に沸いて降って炸裂するアセットのキャラクターたちの色彩豊かな饗宴の緩急は見るものを飽きさせない。しかし、なお特徴的なのは「ゲームエンジンという創造の環境」をさらけ出すような手つきだろう。

作品の途中、兵士が宙に浮き、猛スピードで森の中を回転し始める。次第にその身体が弾力と柔軟性に溢れたタイヤをシミュレートしたかのように高速道路を滑走するのだ。その変形と挙動は回転しつづける兵士に内面など存在しないと観賞者に念を押すようでもあり、これは兵士のなかにアクターがいるフル3Dの映像制作ではなく、アセットがタイヤのように回転するよう操作した軌跡でしかないというように。

さらに次のシーンでは、ほかのキャラクターも兵士と同じように高速で回転する。キャラクターは途中から回転するごとに無数のアセットに置換され続ける。兵士と同じ転がり方をするいくつものアセットもワールドも瞬時に変わっていく。このことによって、「カットが切り替わった」のではなく、「参照するアセットのリンクが切り替えられ続ける」という交換可能性が観者に突き付けられることになる。こうして、作品のなかで変化する兵士の挙動によって、観者の没入が操作されているということに気づかされると同時に、あの兵士の逡巡も無数のアセットで置換可能だということまでも観者に暗示されてしまうのだ。

佐藤の本作における置換性の射程は、アセットに関してのみ明示されていて、ゲームエンジンというものをアーキテクチャのような強固な創造の傾向を生み出すものというように扱っているわけではない。しかし、《How to Disappear》 が示すように、何が戦争から除外されているかというゲームの社会的慣習が為政者的な統治の技術と地続きになっていることを踏まえると、その慣習を受けたアセットにも、そしてその明示されていない作品の制作方法にもまた現実が貫入しているのかもしれないと思わされるものだった。

入場料は500円でした。

★──岩間優希「ヴェトナム戦争期の名古屋における脱走米兵支援活動」(『貿易風─中部大学国際関係学部論集─』第14号、2019、pp.7-20、2023年1月25日閲覧(http://elib.bliss.chubu.ac.jp/webopac/bdyview.do?bodyid=XC19000077&elmid=Body&fname=N01_014_007.pdf)

公式サイト:https://www.ntticc.or.jp/ja/exhibitions/2022/viewpoints-of-reality-in-the-multi-layered-world/

2023/01/24(火)(きりとりめでる)

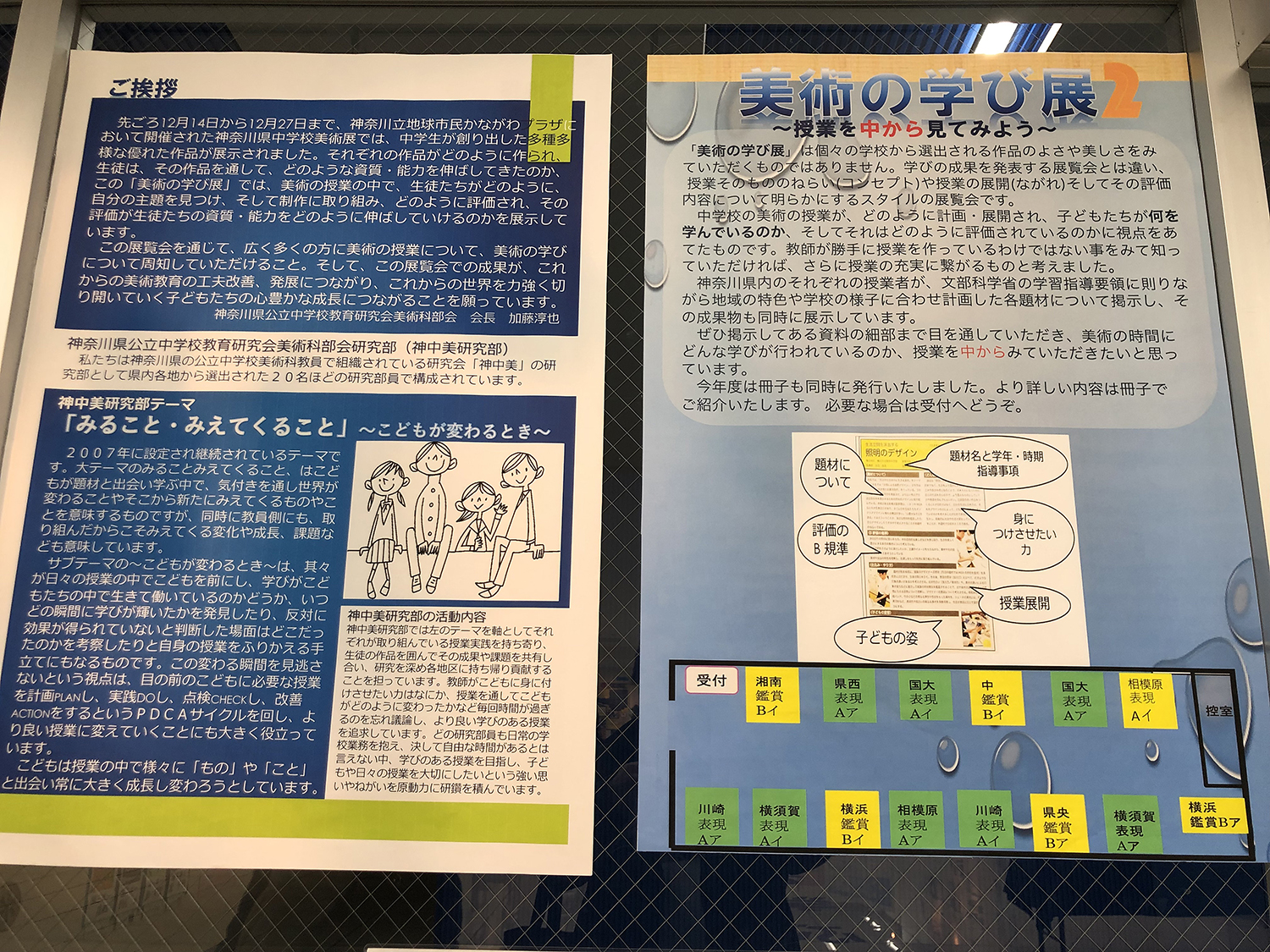

第2回 美術の学び展 授業を中からみてみよう

会期:2023/01/17~2023/01/22

サブウェイギャラリーM[神奈川県]

何の前情報もなく、たまたま駅の改札を出たら、思いがけず、興味深い展覧会と遭遇した。神奈川県の中学校の美術の授業がどのように行なわれているかを教員たちが紹介する企画である。やたらと漢字が続く名前だが、約20名のメンバーから構成される神奈川県公立中学校教育研究会美術科部会研究部(略して神中美研究部)が主催し、教育の現場を伝えるものだ。

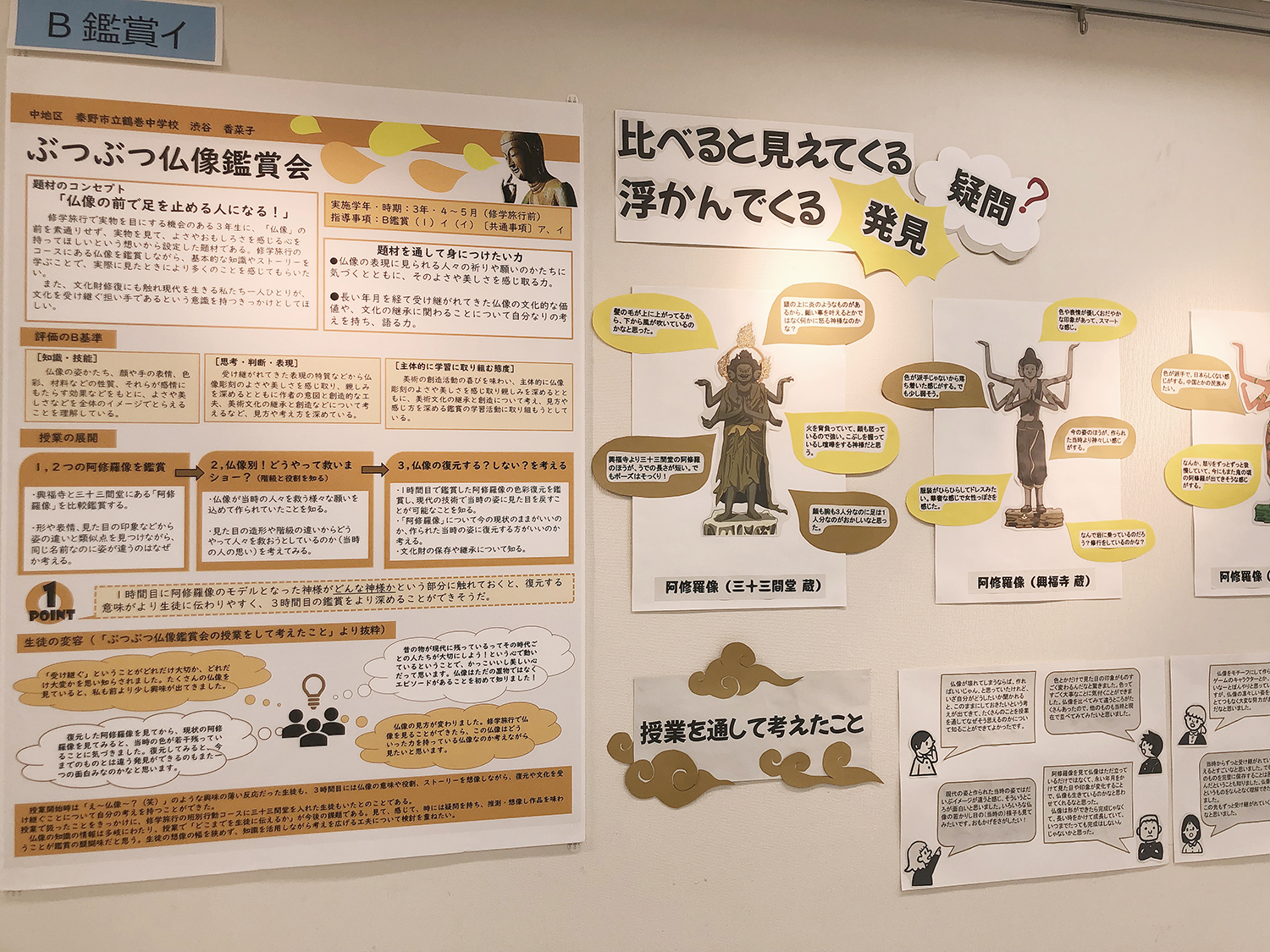

アートはただ心で自由に感じればよいというイメージが巷にあふれているが、そうした安易な反知性ではなく、鑑賞と創作、いずれの思考も鍛えるさまざまな実践を工夫しており、感心させられた。例えば、絵に対する細かいディスクリプションと考察を伴う「日本美術を味わう~屏風編~」(井出芙美子)や視点や構図を分析する「ドラマティック・風景画」(石川和孝)などである。「文様で学校を飾ろう」(元山愛梨)や「ちいきのTシャツデザイン」(梛野修平)など、全体としてはアートよりもデザイン寄りの試みが多かった。資料性が高いパンフレットも無償で配布されていたが、その装丁はもう少し統一性が欲しいところである。

会場風景

展示説明

「ドラマティック・風景画」展示風景

「ぶつぶつ仏像鑑賞会」展示風景

「水との遭遇」展示風景

会場には、あわせて中学校の美術教科書が置いてあり、やはりガウディは含まれているが、表紙はなんとニューヨークの911跡地に完成したサンティアゴ・カラトラバのオキュラスだった。ほかに天理駅前のコフフン、MADアーキテクツによる越後妻有トリエンナーレの作品《光のトンネル》、クリストやオラファー・エリアソンの大型空間インスタレーションなども紹介されており、バラエティが豊かなことに驚かされた。またトピックとして保存修復の話もあって、昔とだいぶ違うことを知った。

中学校の美術教科書 展示風景

以前、筆者と山崎亮が関わった「3.11以後の建築」展(金沢21世紀美術館、2014-2015)の企画で、dot architectsが金沢の中学校の美術教師にヒアリングを行ない、提案をしたことがある。教員が減らされることで、同じ学校に上下の世代がいなくなると、いろいろな継承がされないことも問題だったが、特に教材費や時間の少なさが深刻だった。そこでdot architectsは、お金がかからなくてもできる新しい教材を提案したのである。したがって、神奈川県の美術教師たちは、自らとても貴重なとり組みを行なっていると思われた。

公式サイト:http://jb-net.biz/manabiten.pdf

2023/01/21(土)(五十嵐太郎)

仙台コレクション 2001-2022 1万枚のメッセージ

会期:2023/01/21~2023/03/21

仙台文学館[宮城県]

「仙台コレクション」は、伊藤トオルを中心に、仙台在住の写真家たちが2001年から展開している写真撮影のプロジェクトである(参加者はほかに大内四郎、片倉英一、小滝誠、佐々木隆二、斉藤寿、松谷亘など)。彼らは仙台市内の建物、道路、階段、歩道橋、記念物などの外観を、精度の高い中判以上のカメラを使って、できる限り正確、かつ網羅的に記録し、「コレクション」として保存、公開することを目標として活動を続けてきた。今回仙台文学館での展示は、その数が当初からの目標であった1万枚に達したことを記念し、ひとつの区切りをつけるために開催されたものである。

印刷されて会場に並ぶ1万枚の写真群は、まさに圧巻としか言いようがない。数だけでもギネス級だが、その1枚1枚に、建造物に纏わりつく記憶が宿っていることに思い至ると、その厚み、重みは計り知れないだろう。会場のモニターには、その全点を閲覧できる映像データが流されていたが、それらを全部見ると8時間以上かかるのだという。

このプロジェクトには、写真とは何かをあらためて問い直す、さまざまな契機が含まれている。たとえば、個々の写真家の思いと、あくまでも客観性に徹する撮影のスタイルにどう折り合いをつけるのかという問題があった。「仙台コレクション」では、どの地域のどの建造物を撮るのかは、メンバーの判断に委ねられているが、撮り方については、モノクロームで、全面にピントを合わせ、建物の水平、垂直をきちんととるなどの厳密なルールを定めた。とはいえ、それぞれの写真を仔細に検討していくと、写真家一人ひとりの「個性」が画面に滲み出てきているように感じるものも多い。

「仙台コレクション」のスタートの時点では、アナログのフィルム、カメラを使っていた。ところがプロジェクトの進行中に写真を巡る環境が大きく変わり、デジタルカメラに切り替えざるを得なくなった。そのことによって、やはり一枚の写真を撮影し、プリントするプロセスが、やや集中力を欠いた流れ作業になってしまったということもあったという。メンバーのひとりが、もし最初からデジタルカメラを使っていたら、このプロジェクトは成立しなかったのではないかと話していたことが印象深かった。

間に2011年の東日本大震災を挟み込んでいることで、「仙台コレクション」は、当初考えていた以上の意味をもつようになったともいえる。震災とその後の復興の過程で、それ以前に記録していた建造物の大部分が姿を消してしまうことになったからだ。1万枚という目標には達したが、「仙台コレクション」の写真アーカイブとしての営みは、これから先もさらに重要性を増しつつ続いていくはずだ。さしあたり、100枚余りをピックアップした「ベスト版」の写真集の計画もあるという。仙台以外の場所での展示も考えられるのではないだろうか。

公式サイト:https://www.sendai-lit.jp/6167

2023/01/21(土)(飯沢耕太郎)

日常の風景の中に文化財を観る:地域の彫刻と建築を学ぶワークショップ

会期:2023/01/20

慶應義塾大学アート・センター [東京都]

慶應義塾大学アート・センターが企画する「日常の風景の中に文化財を観る:地域の彫刻と建築を学ぶワークショップ」の建築ツアーの講師を担当した。ちなみに、アート・センターでは美術だけでなく、槇文彦による慶応関係のプロジェクトの図面も保管しており、「アート・アーカイヴ資料展ⅩⅩⅢ 槇文彦と慶應義塾Ⅱ 建築のあいだをデザインする」(2022)などの企画展を開催している。さて、ツアーは、午前は三田キャンパスに始まり、岡啓輔による驚異のセルフビルド建築の《蟻鱒鳶ル》(そろそろ完成が近いらしい)とその斜向かいの2つのコアによる丹下健三の《クエート大使館》(1970)、午後は明治学院大学の白金キャンパス(内井昭蔵の個性的な意匠を備えた再開発を含む)、内田祥三の《旧公衆衛生院》(1938)、東京都庭園美術館と「スカイハウス再読」展まで、かなりの強行軍だったが、このエリアに多くの建築があることを再認識する。

明治学院大学の記念館、背後は内井昭蔵による再開発

内田祥三《旧公衆衛生院》

役得としては、なまこ壁の外観に対し、効果的な採光によって室内が想像以上に明るい慶應の《三田演説館》(1875)、移築され、薄い膜によってかつての空間のヴォリュームを想起させる《ノグチ・ルーム》(1951/2005)、明治学院大の《インブリー館》(1889頃)などは、これまで内部に入ったことがなく、貴重な体験だった。また学生のときのインド・ネパール旅行で犬に噛まれ、帰国後の6回目の狂犬病の注射のために、確か足を運んだ旧公衆衛生院も、数年前から郷土歴史館として公開されている。

三田キャンパスの魅力は、近現代の建築群が連携していることだろう。曾禰中條建築事務所による一連の《図書館旧館》(1912)、《塾監局》(1926)、《第一校舎》(1937)は、だんだんゴシック的な意匠を減らし、3番目はバットレスのみが残る。こうした垂直性を強調した建築に対し、槇事務所は水平性のモダニズムを得意とするが、やはり周辺環境を踏まえたデザインを試みている。例えば、《図書館新館》(1981)は、バットレスの高さを意識した垂直の要素をもち、さらにミラノのドゥオモに言及している。この大聖堂は、イタリア北部ということで、ゴシックの垂直性と古典主義の水平性が混在した意匠をもち、実際に《図書館新館》の北面の輪郭はドゥオモと似ている。また《大学院棟》(1985)は、ポストモダンが盛り上がった時代であり、槇の作品であっても、遊びや装飾のデザインが認められる。広場に対する時計塔や面ごとにファサードを変えるなど、細かく場を読み込んでいる。なお、槇事務所は《図書館旧館》の保存、免震化、リノベーションも1982年と2020年に手がけている。

《図書館旧館》

《塾監局》

《図書館新館》のドゥオモ風ファサード

《大学院棟》

「スカイハウス再読」展 展示風景

公式サイト:http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/workshop-tour-2023/

特別展示・テーマ展示「ランドスケープをつくる」第2回「スカイハウス再読」

会期:2022年12月10日(土)~2023年1月29日(日)

会場:東京都庭園美術館 正門横スペース

(東京都港区白金台5-21-9)

企画展示 横浜国立大学大学院/建築都市スクール Y-GSA

2023/01/20(金)(五十嵐太郎)

安珠「ある少女の哲学」

会期:2023/01/18~2023/02/12

CHANEL NEXUS HALL[東京都]

安珠の写真家としての世界が花開きつつある。2018年7月~8月にキヤノンギャラリーSで開催した「ビューティフルトゥモロウ~少年少女の世界」で、彼女の真骨頂というべき演劇的な要素をたっぷりと含み込んだ物語世界を開示してみせたのだが、今回の展示ではそこにさらに奥行きと深みが加わってきている。

「少女」というテーマは、安珠にとって運命的な必然というべきもので、「見えないものこそが大事であり、それを見たい」というアーティストとしての希求のすべてを込めた、テンションの高いパフォーマンスを、完璧な技術力で作品化していた。「少女」は単純にイノセントで儚くも美しい存在としてではなく、社会的なプレッシャーに自ら抗い、自由を求めて羽ばたこうとする強さを秘めた姿で描き出されている。『不思議の国のアリス』『赤ずきん』『青い鳥』などの物語、あるいはジョン・エヴァレット・ミレーの《オフィーリア》などの絵画を下敷きにしつつ、それらを換骨奪胎してイマジネーションをふくらませていった。天使の羽根のようなリボンのイメージを随所にちりばめた会場構成も見事な出来栄えである。

「写真千枚以上」をつなぎ合わせたという映像作品(音楽:細野晴臣)も含めて、完成度の高いシリーズとして仕上がっていたが、まだどこか最後までやりきっていないという印象も残る。「少女」の造形が、西欧の白人のそれに寄りかかりすぎているのがやや気になった。この方向性をさらに進めていけば、死、病、エロス、狂気といった要素すらも取り込んだ、より広がりのある「少女」像も視野に入ってくるのではないだろうか。

公式サイト:https://nexushall.chanel.com/program/2023/anju/

関連レビュー

安珠「ビューティフル トゥモロウ 少年少女の世界」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2018年08月01日号)

2023/01/19(木)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)