artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

ドリーム/ランド

会期:2022/12/18~2023/01/28

神奈川県民ホールギャラリー[神奈川県]

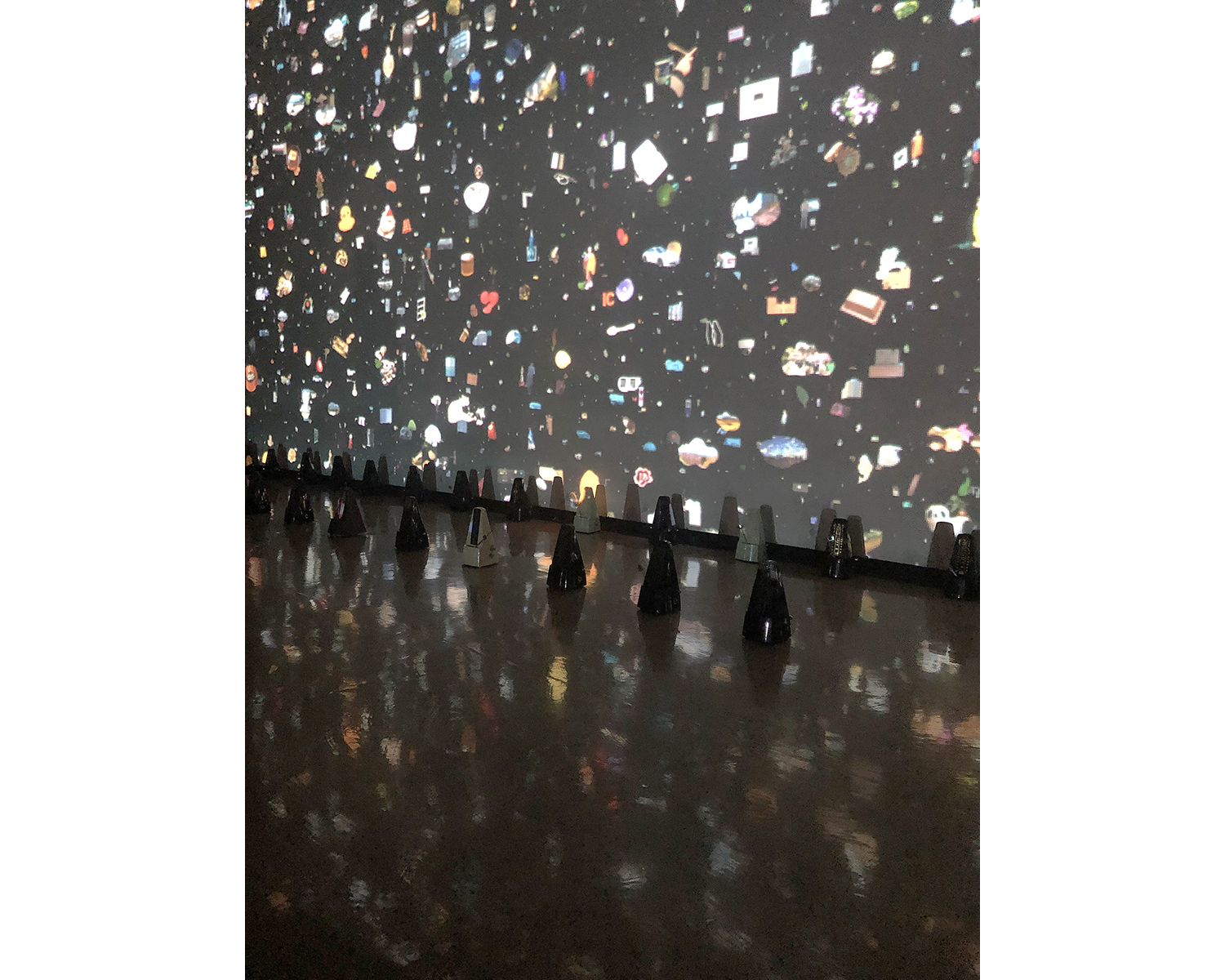

楽しみにしていた企画「C×C 作曲家が作曲家を訪ねる旅 Vol.4 酒井健治×ジェルジ・リゲティ[生誕100年]」(神奈川県民ホール)は事情により中止になったが、代わりに「ドリーム/ランド」展(県民ホール)のギャラリーのイベントにおいて、リゲティによる『ポエム・サンフォニック(100台のメトロノームのための)』を体験することができた。林勇気がネットを通じて集めた大量の写真データが投影され、無数のイメージが散りばめられた暗闇の吹き抜けにおける演奏(?)は想像以上に良かった。100台のメトロノームは一斉に動きだし、轟音とともに機械的にリズムを刻むが、やがて減衰していく。多くのメトロノームの動きが止まりだすと、残り少ない音がだんだんと心臓の鼓動として聴こえ始める。これは100人の生命、もしくは民族が消滅する瞬間に立ち会うようだ。最後のひとつが静止する臨終まで約24分。お涙頂戴の下手なドラマよりも、リズムだけで命がついえる過程の寂しさを感じさせることに驚く。もちろん、宮島達男によるデジタル・カウンターのシリーズもそうした効果をもつが、メトロノームのあまりにも物理的な即物性はインパクトがあった。

メトロノームと林勇気《another world - vanishing point》展示風景

メトロノームと林勇気《another world - vanishing point》展示風景

さて、「日常」三部作(2009-2014)の展覧会に続く、新シリーズとしてキュレーターの中野仁詞が企画した「ドリーム/ランド」展は、リサーチで訪れたパリでポンピドゥ・センターの「ドリームランド」展を見て以来、10年来あたためてきたテーマである。今回は基軸となる「ランド」に対し、そこからわれわれを切り離す「ドリーム」を接続させることで、「ランド」を捉えなおすことを試みたという。そして前述した林勇気のほか、山嵜雷蔵の不思議な実在感をもつ宝島群の絵、青山悟による刺繍で精密に模造した一万円札、角文平の宇宙移住計画とユーモラスでカラフルな建築群、笹岡由梨子の電飾世界による黄泉の国、枝史織の小さな絵にある崇高な世界や夢の光景、シンゴ・ヨシダが撮影したチリの廃棄物が展示され、来場者はさまざまなタイプの夢と触れあう。建築の視点からは、角文平の作品がポストモダンの時代におけるデザインも連想させ、興味深い。

山嵜雷蔵の作品 展示風景

青山悟《Just a piece of fabric》 展示風景

笹岡由梨子《Pansy》 展示風景

角文平《Monkey trail》 展示風景

公式サイト:https://dreamlands.kanagawa-kenminhall.com

2023/01/14(土)(五十嵐太郎)

田口るり子「OUT OF NOISE」

会期:2023/01/12~2023/01/19

CO-CO PHOTO SALON[東京都 ]

田口るり子が2020年に東京・目黒のコミュニケーションギャラリーふげん社で開催した個展「CUT OFF」は、彼女にとって大きな転機となったのではないだろうか。同作品は、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の時期に、自宅で髪を切るというパフォーマンスを撮影したセルフ・ポートレートである。写真を通じて、自己の存在のあり方をしっかりと見つめ直したこの作品を発表後、田口はむしろ積極的に外に出て撮影するようになった。本展には、ここ一年余りで撮影したというモノクロームのスナップショットが並んでいた。

被写体の幅はかなり大きい。常に変化し続けていく「曖昧で流動的」な事物に、あまり構えることなくカメラを向けている。「構図や見栄えなどへの欲や、自己のなかにある他者由来の物差し」をできる限り排除し、心のおもむくままにシャッターを切ることで、自分が何を、どのように見ているのかをあらためて確認しようという作業の集積ともいえるだろう。特に、小さめのフレームにおさめた写真54枚をモザイク状に配置したパートに、彼女の意図がよくあらわれていた。ただ、全部が黒白写真だと、田口の真骨頂ともいえる被写体へのヴィヴィッドな反応が、うまく伝わらなくなりそうだ。カラー写真も混じえていくことで、より膨らみのあるシリーズになっていくのではないだろうか。

公式サイト:https://coco-ps.jp/exhibition/2022/11/972/

関連レビュー

田口るり子写真展「CUT OFF」|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2020年12月01日号)

2023/01/13(金)(飯沢耕太郎)

試展─白州模写 「アートキャンプ白州」とは何だったのか

会期:2022/10/29~2023/01/15

市原湖畔美術館[千葉県]

1988年から山梨県白州町で開かれてきた「白州・夏・フェスティバル」(その後「アートキャンプ白州」「ダンス白州」と改称)の野外美術展を振り返る展覧会。いまでこそ全国各地で芸術祭が行なわれ、野外美術展も珍しくなくなったが、1980〜1990年代はまだ少なく、地方では静岡県の「浜松野外美術展」、岡山県の「牛窓国際芸術祭」、福岡県の「ミュージアム・シティ・天神」が開かれていた程度。なかでも「白州・夏・フェスティバル」が始まった80年代後半はバブル景気の真っ最中であり、また竹下内閣が「ふるさと創生」として全国の市区町村に1億円をバラまくなど、地域振興が盛んになり始めた時期。にもかかわらず、白州はよくも悪くも企業や自治体に頼ることなく、アーティストが手弁当で参加していたのが印象的だった。そう、これは村おこし町づくりのための芸術祭ではなく、美術作品が吹きっさらしの野外空間に耐えられるかどうかを試す、アーティストによるアーティストのための芸術祭だったと思う。

ただぼくは、この夏フェスはダンサーの田中泯が中心にいたこともあって、パフォーミングアーツがメインで、野外美術展は付け足しみたいなもんだと思っていた。実際、夏のフェスティバルの期間中は舞踏や音楽の公演がメインだったが、そもそものきっかけは美術だと今回初めて知った。カタログによれば、1988年にアーティストの剣持和夫が白州を訪れ、東京で制作した作品を移設。これを見て田中が旧知のアーティスト榎倉康二、高山登、原口典之らに声をかけ、次々に野外作品が設置されることになり、その夏にフェスティバルをやろうということになったというのだ。つまり美術が突破口になってパフォーミングアーツが続いたというわけ。

野外に作品を設置するにあたって田中が重視したのは、「ここでつくる」ということ。アトリエで制作したものをただ運び込むのではなく、この場所を訪れて作品プランを練り、地権者と交渉して土地の使用許可を受け、その場で制作する、つまりサイトスペシフィックな作品であれということだ。これはその場所で即興的に踊る田中の「場踊り」と同じ発想であり、その後の「大地の芸術祭」をはじめとする各地の芸術祭にも受け継がれている姿勢だ。ただ現在の芸術祭と異なるのは、白州では作品のメインテナンスには力を入れず、朽ちるに任せたこと。あくまで自然体であろうとしたのだ。こうした野外作品を「風の又三郎」と命名したのは、つい先日亡くなった高山登だという。ある日どこからか現われて、風のごとく消えてゆく……まさに白州の美術作品にふさわしいネーミングといえる。

そんな作品ばかりだから、30年余り経ってから展覧会として見せるにも現物を持ってこられないし、そもそも美術館内に移設しても意味がない。なにより榎倉も原口も高山も、プロデューサーの木幡和枝も亡くなってしまった。なので大きな作品としては、高山登の枕木によるインスタレーション、原口典之の《オイルプール》、遠藤利克の焼いた角材を組んだ彫刻などにとどめ、あとは記録写真や資料、映像などを公開することで「白州」を追体験させていた。ゲストキュレーターは、学生時代にフェスティバルにボランティアで参加した名和晃平が務め、名和のほか藤崎了一、藤元明といった白州には出していない世代の作品も展示されていたが、これは「白州」を知りたい人に誤解を与えかねないのではないか。その意味でも展覧会よりカタログのほうが資料的価値が高いと思う。

原口典之「オイルプール」とフェスティバルの記録映像 [筆者撮影]

公式サイト:https://lsm-ichihara.jp/exhibition/the_trace_of_hakushu/

2023/01/13(金)(村田真)

没後200年 亜欧堂田善 江戸の洋風画家・創造の軌跡

会期:2023/01/13~2023/02/26

千葉市美術館[千葉県]

江戸後期の司馬江漢あたりから幕末維新の高橋由一に至るまでの「洋風画」に妙に惹かれる。それはおそらく、日本という土壌の上に西洋の視覚文化を強引に接木しようとして生じたチグハグさが心に響くからではないか。心に響くといっても感動するということではなく、たとえは悪いが短足なのにベルボトムのジーンズを履いてたみたいな、ある種の疼きを伴うものだ。それはおそらくぼくが西洋の存在を日本より上に見ているからであり、永遠に憧れながら西洋人にはなれないぼく(たち)のコンプレックスに基づくものであることに気づいたりする。

亜欧堂田善(1748-1822)は、そんな洋風画の系譜に連なる江戸後期の画家のひとり。画号の亜欧堂にも西欧とアジアを近づけたい願望が現われている(田善は本名の永田善吉から)。田善は司馬江漢と同世代だが、本格的に画業を始めたのは47歳にして藩主の松平定信に画才を認められ、銅版画技法の習得を命じられてからのこと。だから残された作品の大半は50歳以降のものであり、江戸時代ならずとも現代においても異例の遅咲きといえる。藩主が銅版画を望んだのは、定信自身が新し物好きだったこともあるが、なにより地図制作など実学への応用を考えていたからだろう。そのため田善はオランダからもたらされた銅版画集や世界地図を模写し、同時に遠近法や陰影法、油彩画法など西洋画の基礎も学んでいく。

同展ではこうした銅版画による模写を中心に、オランダの原本、江ノ島や江戸城を描いた絹本油彩の風景画、田善の師とされる月僊、江漢、谷文晁らの作品も紹介。田善の模写はヨーロッパの風景、西洋人、世界地図、人体解剖図など多岐にわたるが、銅版画で日本の風景や風俗も描いていて、浮世絵より描写が正確で詳細なのでリアリティがあり、資料的価値も高そうだ。屋根の一つひとつまで描き込んだ《自隅田川望南之図》などは、山口晃のパノラマ画を思い出す。また油彩画は、正確さには欠けるものの遠近感や陰影がはっきりしており、従来の日本絵画と違って空間構造が明確に把握されている。だが、油彩とはいえ顔料やメディウムが本場と違うせいか色彩は沈んでいるし、絹の上に塗られていることもあって剥落や劣化も目立つ。おそらくわれわれが想像する以上に試行錯誤したに違いない。

それほど情熱を傾けた洋風画だが、晩年故郷に戻ってからは西洋熱が冷めたのか、ありきたりな水墨画に戻ってしまう。完全に西洋風が抜け落ちたわけではないけれど、無駄な余白が増えて遠近感が曖昧になり、一介の田舎絵師に先祖返りした感じ。これらは求めに応じて描いたものだから洋風画の需要はなかっただろうけど、それにしてもかつての銅版画の模写や油彩技法の習得はいったいなんだったのか、ただ上から命じられて描いていただけなのかとさえ思えてくる。時代が違うとはいえ、丸山晩霞みたいに日本回帰後も洋風表現を織り込んでいたら、幕末維新の洋風画は変わっていたかもしれない。なーんて思ったりもする。

公式サイト:https://www.ccma-net.jp/exhibitions/special/23-1-13-2-26/

2023/01/13(金)(村田真)

NACT View 02 築地のはら ねずみっけ

会期:2023/01/12~2023/05/29

国立新美術館[東京都]

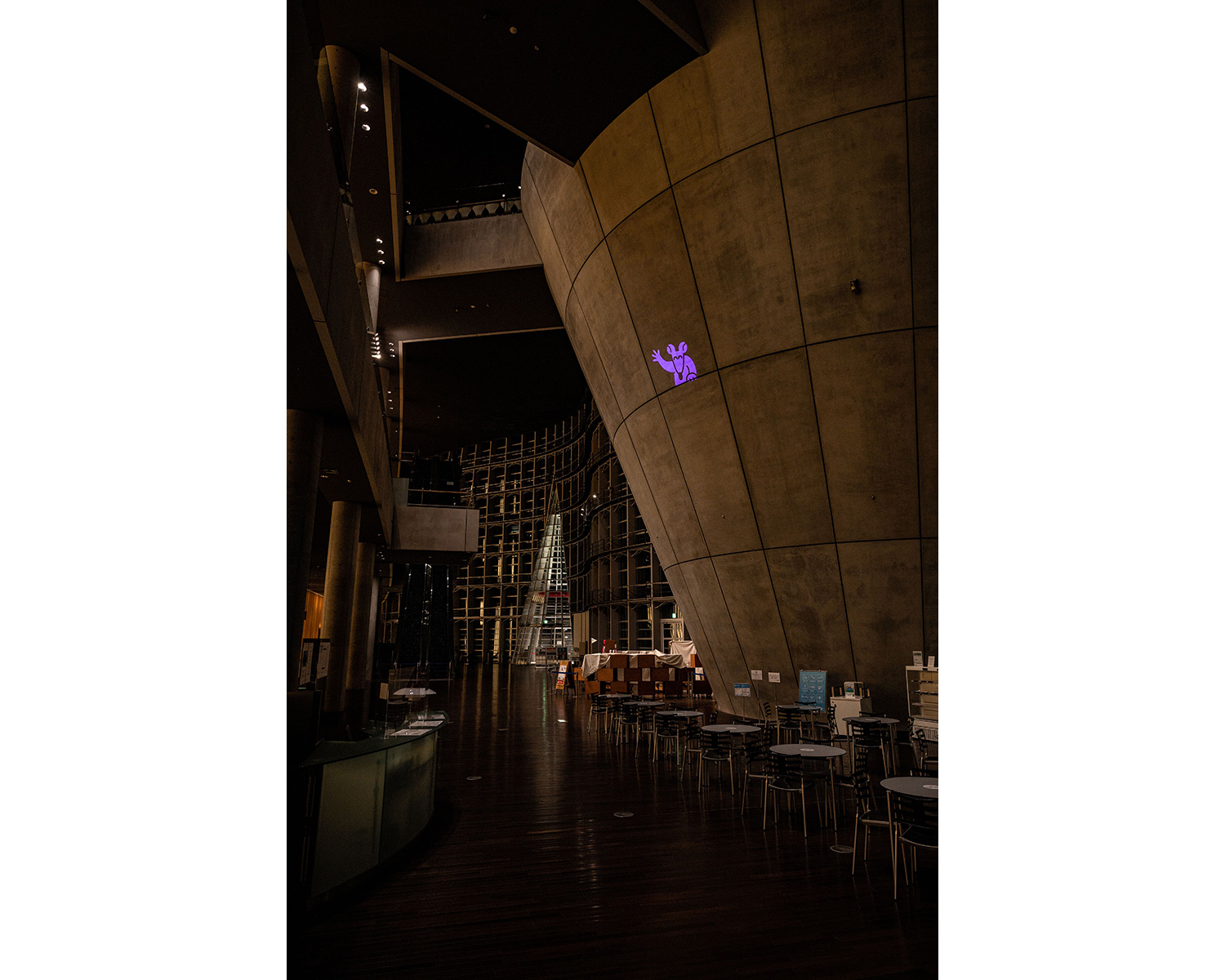

国立新美術館のパブリックスペースを会場に展開される「NACT View」の第二弾として、築地のはらの「ねずみっけ」が開催されている。乃木坂駅からの連絡通路やカフェ・スペースに映し出されるねずみのコミカルな動きをトリガーに、いつもとは違う美術館への動線が立ち現われる。

私が今回注目したのは、アニメーションを観る体験の拡張もさることながら、DMやポスターにスマートフォンをかざすARでの体験がもう一つの入り口になっている点だ。美術館外でもアクセスできる印刷物上でのAR体験と、美術館でのサイトスペシフィックな鑑賞体験を組み合わせることにより、美術館をめぐる動線が再配置されているように思えるのだ。こうした取り組みは、黒川紀章が設計した空間と来館者の関わりを緩やかに変え、美術館のパブリックスペースにおいて新たな関係を生み出しているのではないだろうか。

「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[筆者撮影]

地下鉄乃木坂駅連絡通路 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

1階エントランスロビー 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

アーティストがARを取り入れる試みには、オラファー・エリアソンの「WUNDERKAMMER」(2020)やクリスト&ジャンヌ=クロードの「マスタバAR」(2020)など、すでにさまざまな前例がある。パンデミックの影響に呼応して、自宅鑑賞可能な作品や一過性の作品を記録し再生するアーカイブ的な側面などが注目を集めた。また、美術館や博物館が鑑賞ツールとしてXR(クロスリアリティ)を採用するなどの動きと並行して、スタートアップCuseum社が自宅での名画鑑賞を目的としたサービス「Museum From Home」(2020)を開始するなど、新規企業の参入という点でも話題となった。しかしながら、今回の展覧会では、技術的な面での新規性や話題性というよりもむしろ、生活のなかに浸透しつつあるインフラストラクチャ―を活用しながら、既存の空間を読み替え、来場者の空間に対する認識やアクセス性をずらしていくところに可能性を見出すことができる。築地による仮設的かつ行為遂行的なアプローチに、来場者の想像力が刺激されるのだ。

築地の作品には、今回の展示に限らず、ねずみのキャラクターが度々登場する。さまざまなコンテクストにおいて登場し、ときに大きく映し出されたり、二次元の画像のまま現実空間と重ね合わされるところなどに、現実の空間とのずれを読み取らせる面白さがある。私たちがねずみを見ているのか、ねずみに見返されているのか。飄々としたねずみの振る舞いを楽しみながら、日常のメディアとの付き合いについて考える機会となるだろう。

1階エントランスロビー 「NACT View 02 築地のはら ねずみっけ」(2023) 国立新美術館 展示風景[撮影:梅田健太]

公式サイト:https://www.nact.jp/2022/nactview-02/

2023/01/12(木)(伊村靖子)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)