artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

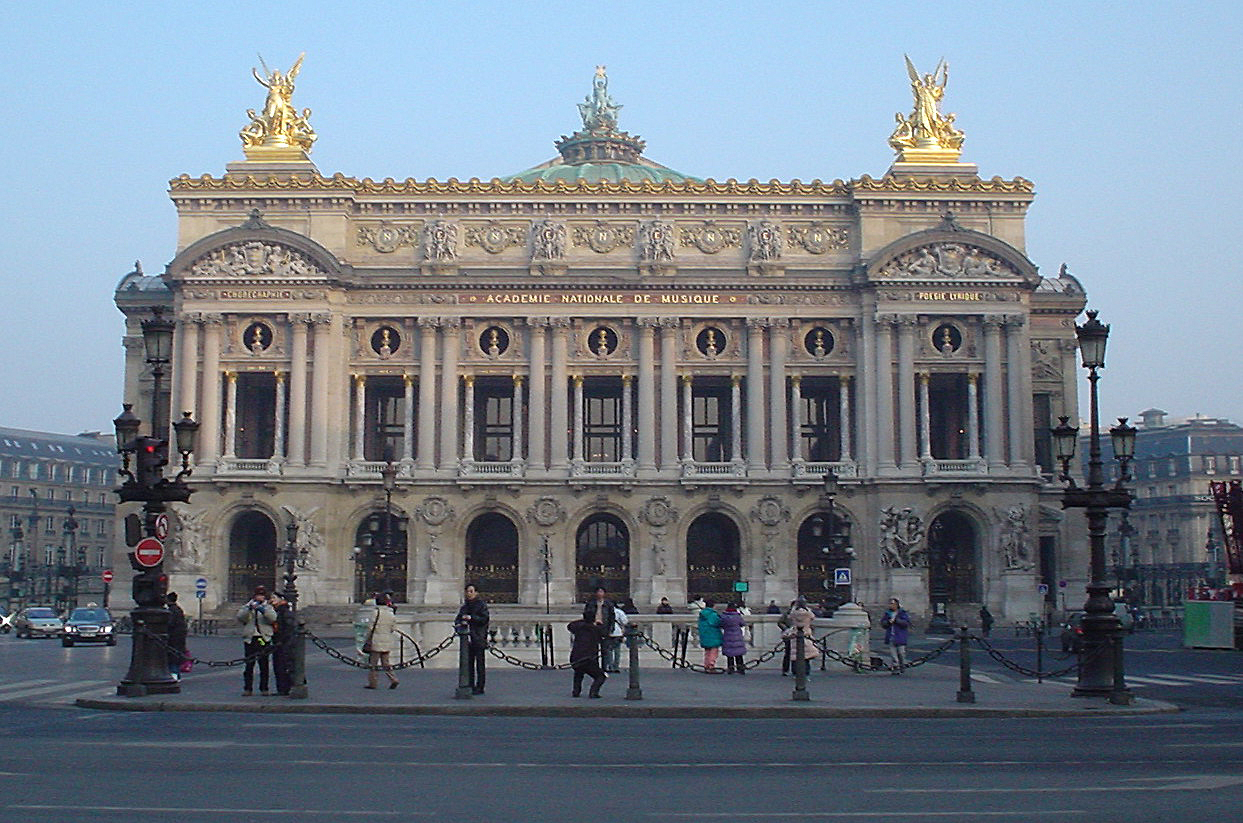

パリ・オペラ座─響き合う芸術の殿堂

会期:2022/11/05~2023/02/05

アーティゾン美術館[東京都]

一度では消化しきれない情報量のため、二度目の「パリ・オペラ座」展に出かけた。カタログが充実しているので、本に収録されていない映像をすべて見ることも目的である。バレエ(「シーニュ」など)もオペラ(アフリカ系のプリティ・イェンデが歌う「椿姫」など)も攻めた選出だった。本展は、まさにオペラが総合芸術であるがゆえに、建築、絵画、小説、音楽、衣装、舞台美術など、さまざまな角度からパリのオペラ座がいかなる歴史をたどり、かつてどのような場だったのか?を紹介する企画である。フランス国立図書館から借りた作品や資料がバラエティに富み、その濃密な内容に驚かされる。前衛が交差したことで知られるバレエ・リュスは、全体から見ると、ほんの一部でしかないことが、本展の凄みだろう。ルノワールとワーグナーの《タンホイザー》、オペラ・バスティーユにおけるサイ・トゥオンブリーの緞帳といった意外な組み合わせ、あるいは戦国時代の日本を舞台とするジャポニスムのバレエ「夢」という演目が19世紀末に存在していたことなどを、楽しむことができる。また観劇の様子を描いた絵画も多く、人々がどのようにふるまっていたかについての社会史という側面ももつ。

高解像度写真を入り口で見せる「パリ・オペラ座」展

個人的にはやはり当時の舞台美術が数多く紹介されていることが興味深い。背景に古典建築が使われるケースも散見され、17世紀から18世紀にかけては、ジャコモ・トレッリ、カルロ・ヴィガラーニ(工房)、シャルル・ペルティエ、レオナール・フォンテーヌなどの建築家が担当している。またデトランプの絵画《オペラ座の舞台美術のアトリエの情景、ルヴォワ通り(王政復古時代)》からは、どのようにセットを制作していたかもうかがえる。ただ、ひとつ気になったのは、建築関連のキャプションが簡素過ぎること。例えば、シャルル・ガルニエのパリ・オペラ座のファサードのドローイング(1861)があって、それは喜ばしいのだが、よく見ると、二階のコロネードの両端が現在の櫛形ペディメントではなく、まだ普通の切妻ペディメントである。後から変更したのだろうが、意匠的にはかなり重要なポイントにもかかわらず、とくに言及はない。またブレーの《カルーセル広場におけるオペラ・ハウス計画案》(1781)は、パレ・ロワイヤルのオペラ座焼失後の再建案としてひとつだけ説明されている。が、彼は画期的な球体建築のニュートン記念堂を提案した建築家であり、オペラ座の案も当時としてはメガロマニアックなドームをもつという異様なデザインに触れていないのは、もったいない。

パリ・オペラ座

公式サイト: https://www.artizon.museum/exhibition/past/detail/545

2023/01/29(日)(五十嵐太郎)

部屋のみる夢─ボナールからティルマンス、現代の作家まで

会期:2023/01/28~2023/07/02

ポーラ美術館[神奈川県]

最近尖った企画展で攻めるポーラ美術館が、なんで「部屋のみる夢」みたいなドメスティックでファンシーなテーマの展覧会を企画したのか不思議に思ったが、かれこれ3年に及ぶコロナ禍で世界中の人たちが部屋に閉じこもらざるをえなかった云々と聞くと、なるほどわかったようなわからないような気分で納得したりもする。もちろん理由はそれだけでなく、新たに収蔵したヴォルフガング・ティルマンスと草間彌生の作品を見せたかったからに違いない。同展はティルマンスの室内写真10点と、草間のベッドをモチーフにした立体作品のお披露目でもあるのだ。

ティルマンスの「あふれる光」(2011)は、自身のアトリエを撮った4点のシリーズ。どれもがらんとしたアトリエ風景だが、夕暮れ時なのか窓からオレンジ色の光が壁に映って、まるで光の絵が飾られているようにも見える。しかも4点ともサイズを微妙に変えて見る者の目をくすぐる。《スカイブルー》(2005)は中央に文字どおりスカイブルーの矩形が写った写真で、中庭から空を見上げて撮ったもの。《窓/カラヴァッジョ》(1997)はややパースのついた四角い窓枠を写した作品だが、なぜカラヴァッジョだろうと目を凝らしたら、窓に小さなカラヴァッジョの絵葉書が立てかけられていた。イケズやなあ。でもこういうの好き。

草間彌生は飛ばして、ボナール、マティス、ヴュイヤールの色彩に目を洗われる。でもそれ以上によかったのは、佐藤翠+守山友一朗と高田安規子・政子という2組の現代アーティストの作品だ。佐藤翠は洋服や靴の並んだクローゼットをサラリと描いた絵で知られるが、そのパートナーでもある守山友一朗は長年パリを拠点にしてきたため、今回初めて知った。守山は食卓や花などアンチームなモチーフを、より緻密に色彩豊かに描いている。注目すべきはふたりの共作で、テーブルを中心とした室内風景を描いた《Rose Room》(2022)。佐藤の滲むような筆使いと守山の細かい描写がミスマッチ(!)して、なんとも不思議な空気を醸し出している。まさに「部屋のみる夢」。

一方、一卵性双生児の高田姉妹は2点のインスタレーションを制作。ひとつは《Open/Closed》(2023)という作品で、壁2面に通常サイズのドアと12分の1サイズのドアを取り付け、その間に大から小までさまざまなデザインの鍵を64個、壁に差し込んでいる。開かない鍵。もうひとつの《Inside-out/Outside-in》(2023)は、壁一面に12分の1サイズの窓を180個開けたもの。これも窓枠のデザインは多彩で、しかもご苦労なことにすべて窓から外の景色が見えるようにしつらえている。ということは、もともとガラス張りだったところに仮設壁を取り付け、180個の穴を開けて窓枠をはめ込んだのだ。この日ちょうど雪が降ったので、小さな窓越しに雪景を見ることができた。これはそのまま残して常設作品にしてほしい。

高田安規子・政子《Open/Closed》(部分)展示風景[筆者撮影]

高田安規子・政子《Inside-out/Outside-in》(部分)展示風景[筆者撮影]

公式サイト:https://www.polamuseum.or.jp/sp/interiorvisions/

2023/01/27(金)(内覧会)(村田真)

Study:大阪関西国際芸術祭 2023

会期:2023/01/28~2023/02/13

大阪府立中之島図書館、釜ヶ崎芸術大学、kioku手芸館「たんす」、グランフロント大阪、THE BOLY OSAKA、船場エクセルビル、飛田会館ほか[大阪府]

日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催される2025年に予定されている大阪関西国際芸術祭のプレイベントの第2弾。キュレーター陣や会場は昨年からの続投をベースに、新たに追加された。会場ごとに各キュレーターが手がける企画展や個展の集合体として構成され、さらにアートフェアも組み込むなど、より複合化した。本稿では、メイン会場のひとつ、元オフィスビルの船場エクセルビルでの展示に焦点を当てる。

同じ日付の会期だった昨年(2022年1月28日~2月13日)と2回目の今年の間に横たわるのが、ロシアによるウクライナ侵攻という世界史的事件だ。船場エクセルビルでは、昨年も、ポーランド美術が専門の加須屋明子、ポーランド出身のキュレーター/評論家のパヴェウ・パフチャレクのキュレーションにより、ポーランド出身・在住の作家を多く紹介していた。今年は、上記2名と、アジアの美術の専門家ネットワークであるプロダクション・ゾミアが共同キュレーションした「再・解釈」展を開催。侵攻前の2010年代前半にポーランドに移住したウクライナ出身の3名のアーティストを紹介する。ウクライナからの避難民を最も多く受け入れ、結び付きの強い隣国ポーランドを通して、侵攻や分断への抵抗が示される。

ユリア・クリヴィチとタラス・ゲンビクが侵攻を契機に結成したパフォーマンスグループ「『ひまわり』連帯文化センター」は、古いオフィスビルを抗議と連帯のための空間に変貌させた。壁には、帝国主義の告発と脱植民地化を訴えるテキストが日本語と英語で埋め尽くされるとともに、来場者がメッセージを書く余白を残した。また、ウクライナの国花であるひまわりの種の配布とともに、種を撒くパフォーマンスの記録映像などを展示した。

「『ひまわり』連帯文化センター」(ユリア・クリヴィチ、タラス・ゲンビク)、マルタ・ロマンキフ《緊急キオスク》(2023)

[photo by Kohei Matsumura]

ユリア・クリヴィチの《予感、現在進行形》(2015)は、親ロシア派の政権に抗議するデモ隊が機動隊と衝突した「ユーロ・マイダン革命」、クリミア併合、ドンバス戦争の直前の2013~2014年に帰郷した際に撮った写真を編集した本と、その本をめくりながら語る映像で構成される。何かが起こりつつあるという予感、デモ隊への当局の弾圧が語られ、視覚的には美しい写真が不吉なイメージに変貌していく。虹のかかる黒海の青い海。零下20度で受けた放水がたちまち凍りつき、樹氷のように白く輝く樹。写真集は、折り畳んだ冊子をハードカバーに挟み込んだようなつくりで、冊子のページは下半分のみ糸で縫われ、いまにもバラバラにほどけそうな不安定さや脆さを体現する。

ユリア・クリヴィチ《予感、現在進行形》(2015)

[photo by Kohei Matsumura]

同様に侵攻前にポーランドへ移住したマルタ・ロマンキフは、家政婦や介護士といった女性のケア労働を扱う作品とともに、映像作品《ヨーロッパを夢見た》(2022)を展示。12個の星の連なる王冠を被り、青いドレスを着た作家が「EUの旗(欧州旗)」の擬人化を自ら演じながら、平等、自由、多様性、人権の尊重など「ヨーロッパの崇高な精神的理念」を語り続ける。だが、使用されるテキストはウクライナの記事からの抜粋であり、「ウクライナという“外部”の視線から理想化された西ヨーロッパ像」は、民主主義社会への強い希求と同時に、「政治的シンボル」の虚構性(例えば「自由の女神像」が象徴する、移民にとっての「自由の国アメリカ」のような)を露呈させ、両義的だ。

マルタ・ロマンキフ《ヨーロッパを夢見た》(2022)

[photo by Kohei Matsumura]

「移民」「移住」「越境」といったキーワードでつながるのが、ベトナム人のトゥアン・マミのインスタレーション《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)である。発砲スチロールの箱や植木鉢に植えられているのは、日本への輸入が禁止されているベトナムの植物だ。マミは、大阪在住のベトナム人が故郷から持ち込み、株分けして食材として育てている植物を集め、オフィスビルの一室を「庭」につくり変えた。映像では、食材と食文化の強い結び付きや、植物が故郷の味や民間療法の知恵を受け継ぐ手段でもあることが語られる。「持ち込み禁止の植物」が移住先の地で根付いているさまは、入国管理、移民・難民の生と重なり合う。「害虫や病原菌の侵入」「ネイティブの生態系の侵害」を理由に正当化される「外来種の排除」は、移民・難民に対する排除のメタファーとしても機能する。

トゥアン・マミ《ベトナムから移された庭(No.6)》(2023)

[photo by Kohei Matsumura]

「ひまわりの種」は「連帯の印」として持ち込みと配布が推奨される一方で、国境の越境が禁止される植物もある。マミの作品がウクライナ出身の作家たちの作品と「日本」で並置されることで浮かび上がるのが、難民や避難民をめぐる日本のダブルスタンダード的状況だ。非欧米圏の人間に対しては極めて厳しい難民認定を課す一方、ウクライナからの避難民は「国際的協調」のアピールのもと受け入れる。本展の意義は、「植物と越境」の対照性により、まさにこうした日本のダブルスタンダードを可視化して突きつけることにあった。

また、同じビル内では、日雇い労働者の街として知られる西成のあいりん地区で2012年に開講した「釜ヶ崎芸術大学」が、昨年に続いて参加。釜ヶ崎で暮らす人々が書いた習字や創作物で空間を埋め尽くす。「疎外された他者をアートは招き入れることができるのか」という問いを昨年から引き継ぎつつ、その射程を大阪のローカルな地域から世界規模へと広げていた。

釜ヶ崎芸術大学 展示風景

[photo by Kohei Matsumura]

公式サイト:https://www.osaka-kansai.art/

関連レビュー

Study:大阪関西国際芸術祭|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年02月15日号)

2023/01/27(金)(高嶋慈)

古屋誠一写真展 第二章 母 1981.11-1985.10

会期:2022/11/11~2023/02/01

写大ギャラリー[東京都]

本展は、昨年6月~8月に写大ギャラリーで開催された「古屋誠一写真展 第一章 妻 1978.2-1981.11」の続編にあたる。東京工芸大学がコレクションした古屋誠一のプリント、364点から、今回は古屋の妻のクリスティーネと、1981年に生まれた息子の光明クラウスを撮影した写真を中心に展示していた。

古屋一家はこの時期に、クリスティーネの演劇の勉強や古屋の仕事の関係もあって、オーストリア・グラーツ、ウィーン、東ドイツ・ドレスデン、ベルリンと移転を繰り返した。展示されている写真を辿っていくと、1981年には第一子誕生の輝きにあふれていたクリスティーネの表情が、次第に翳りや険しさを帯びていくことに気がつく。泣き顔や坊主頭になった写真もある。クリスティーネの精神状態はこの時期に次第に悪化し、ついに1985年10月、東ベルリンのアパートからの投身に至った。だが、その最後の時期になると、逆に安らぎにも似た放心の表情があらわれてくる。

あらためて、これらの写真群を見ると、写真家がある人物をモデルとして撮影したポートレート作品として稀有なものなのではないかという思いが強まってくる。古屋がクリスティーネに投げかけ、逆に彼女が古屋を見返す眼差しの強さが尋常ではないのだ。写真を撮り、撮られること(ときにはクリスティーネもまた古屋にカメラを向けることがあった)が、彼らの生の焦点となっていたことが、痛々しいほどの切実さで伝わってきた。おそらく、世界の写真史における名作として語り継がれていくに違いない作品が、東京工芸大学のコレクションとなったのはとても意義深いことだ。これで終わりではなく、その全体像を一望できる展示も、ぜひ企画していただきたい。

公式サイト:http://www.shadai.t-kougei.ac.jp/overview.html

関連レビュー

古屋誠一写真展 第一章 妻 1978.2-1981.11|飯沢耕太郎:artscapeレビュー(2022年08月01日号)

2023/01/27(金)(飯沢耕太郎)

松江泰治「ギャゼティアCC」

会期:2023/01/20~2023/03/07

キヤノンギャラリーS[東京都]

松江泰治は1990年代から写真を通じての「地名収集」の作業を続けている。近年は銀塩フィルムの大判カメラから高精細のデジタルカメラへと撮影機材を切り替え、より鮮鋭かつ広がりをもつ作品を発表するようになった。今回、東京・品川のキヤノンギャラリーSで開催された個展では、主に自然の景観を撮影した「gazetteer」(地名事典)シリーズと、都市にカメラを向けた「CC」(シティ・コード)シリーズから、大判プリンターで大画面に引き伸ばした26点が展示されていた。

以前の松江の作品は、高い場所からかなり距離を置いて俯瞰撮影し、全面にピントを合わせたものがほとんどだった。そのことによって、土地の起伏や建物や街路が織りなすモザイク状の空間が、ありえないほどの精度で見えてくる。ところが、今回展示された作品でいえば、ヒマワリ畑を撮影した《LOMBARDY 32827》、砂浜のペンギンの群れを捉えた《SOUTH AFRICA 27747》、会場の船舶群にカメラを向けた《CAMPANIA 28133》のように、被写体の幅が大きく広がり、その距離感もフレキシブルになってきている。エルサレムの嘆きの壁で祈る人々の姿を撮影した「CC」シリーズの《JRS 53845》など、これまではとても考えられないような作品といえるだろう。

つまり「地名」という抽象的な概念に加えて、現実の世界のあり方と人々の生の営みを捉えることへの関心が、彼のなかでより強まっているということではないだろうか。その成果が作品の選択・構成にしっかりと形をとっていた。なお、写真展に合わせて、作品262点をおさめた作品集『gazetteerCC』が赤々舎から刊行されている。

公式サイト:https://canon.jp/personal/experience/gallery/archive/matsue-gazetteer

2023/01/27(金)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)