artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

RAKU MASAOMI 彫刻家 樂雅臣展

会期:2017/01/02~2017/01/17

美術館「えき」KYOTO[京都府]

新進の彫刻家、樂雅臣(1983~)は第十五代樂吉左衛門の次男として、樂茶碗で知られる名家、樂家に生まれた。本展は2016年に制作された最新作、26点を中心とした展覧会。石の彫刻作品はどれもシンボリックで抽象的な形をしている。素材はジンバブエブラックという黒い御影石とオニキスという大理石の2種類で、会場はジンバブエブラック製作品を展示した暗いスペースとオニキス製作品を展示した明るいスペースに分かれている。石という素材のどっしりとした重量感を充分に活かした作品には堂々とした存在感が感じられ、「雄刻」「雌刻」「稲妻」「雷」「雨風」「新芽」「雲海」「雷鳴」といったタイトルからはそれらが自然や生命といった極めて本質的なテーマのもとで創作されたことがわかる。京都国立近代美術館の「茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術」展と会期が重なっていることは偶然ではあるまいが、当代、樂吉左衛門作と次代襲名予定の樂篤人作の茶碗も会場の一角を飾っており、樂家に伝わる創造力の広がりと可能性を感じる展覧会でもあった。[平光睦子]

2017/01/08(日)(SYNK)

茶碗の中の宇宙 樂家一子相伝の芸術

会期:2016/12/17~2017/02/12

京都国立近代美術館[京都府]

樂家の樂焼のはじまりは今から450年前、千利休の指示のもと長次郎がつくった樂茶碗にまでさかのぼる。当代の吉左衛門で十五代を数えるという。本展では一子相伝という形態で途切れることなく脈々と受け継がれてきた、樂焼の技術と精神性を味わうことができる。2015年にロサンゼルス・カウンティ美術館ではじめて開催され、その後、エルミタージュ美術館、プーシキン美術館を巡回し、この度京都での開催となった。初代から当代までを余すことなく網羅した出品作には、重要文化財や茶の湯の名家に伝わる名品が含まれる。いずれも茶道の精神性、「侘び」に通じるといわれる樂茶碗で、色や模様のない、黒あるいは茶一色の手捏ね成形の茶碗である。当代吉左衛門の作品が出品の三分の一以上を占めており、ひとりの作家の30年間あまりの作風の変化を目の当たりにすることもできる。一つひとつの作品に刻まれた挑戦と葛藤の跡には歴史を受け継ぐ重責を跳ね返すかのようなエネルギーと気迫が感じられた。[平光睦子]

2017/01/08(日)(SYNK)

宇田川直寛「Assembly」

会期:2017/01/05~2017/01/23

QUIET NOISE arts and break[東京都]

1981年、神奈川県生まれの宇田川直寛は、このところ注目すべき作品を発表している写真作家である。2016年から横田大輔、北川浩司とともにSpewというユニットを組み、ZINEを刊行したり、その場でプリントを出力して展示・販売したりする活動を積極的に展開してきた。

今回はユニットとしてではなく彼の単独の個展で、東京・池ノ上のカフェ・ギャラリーに、木材、ガラス、ボール紙などのインスタレーションを組み上げ、その間にプリントを張り巡らせていた。宇田川の写真のほとんどは、彼自身が即興的につくり上げたモノの配置を即物的に記録したものである。とりたててなにかの意図を持ってつくっているわけではなく、身近にある道具、パッケージ、電線、木片、紙類などを、テープで貼り付けたり、重ね合わせたりしてオブジェ化する。その組み合わせ方に、独特の「詩学」を感じることができる。でき上がったオブジェは、写真に撮影すれば廃棄してしまうようだ。つまり、彼にとっては、モノどうしを直感的に組み合わせていくサンプリングのプロセスそのものに意味があるのであり、写真はあくまでもそれを記録する手段にすぎない。とはいえ、モノの質感や色味の再現に細やかに配慮した写真そのものにも、不思議な魅力がある。

とてもユニークな作品世界が生み出されつつあるのだが、展示はまだ試行錯誤の段階にある。写真とインスタレーションとの関係を、もう少し注意深く、緊密に練り上げていく必要がありそうだ。それよりも、会場で販売していた少部数限定のZINEのほうが面白かった。『7Days Aru/Iru koto』(2016)、『arm/ cave』(同)、そして今回の展示に合わせて刊行された『assembly』。巧みな編集・レイアウトで紙上に再構築された作品世界が、ヴィヴィッドに目に飛び込んでくる。

2017/01/07(土)(飯沢耕太郎)

小山泰介個展「Generated X」

会期:2017/01/06~2017/02/26

G/P gallery[東京都]

小山泰介の作品は、このところより抽象化の度合いを強めている。今回のG/P galleryでの個展には、近作の《PICO》(2015)、《LIGHT FIELD》(2015)、《VESSEL-XYZXY》(2016)、《NONAGON PHOTON(LML15)》(2015)の4作品が展示されていた。どれもフラットベッドスキャナー、ハンドスキャナー、デジタルハンディ顕微鏡、インクジェットプリンターなどで画像の変換を繰り返しつつ出力して作り込んだ作品である。

例えば、メインの会場で展示されていた《PICO》は、「複数のデジタルデバイスを用いて写真プリントとデジタルデータ双方にアプローチすることによって、デジタル環境において無限に抽出可能となった色やテクスチャーなどの情報から新たなイメージを生成することを試みた」ものだ。具体的には旧作の《RAINBOW FORM》のイメージから、単色の部分のピクセルを1500倍に拡大し、長さ6メートルのロール紙にプリントして天井から吊り下げている。ほとんど巨大なカラーチャートという趣で、これまでの小山の作品と比較しても、その抽象度はほぼ極限近くにまで達していた。デジタル環境を再利用した「イメージ生成」の試みには、小山に限らずいろいろなアプローチが見られるが、まずはここまで徹底してやりきったことを評価するべきだろう。

ただ、その画像の表面に「デジタル現像ソフトの粒子効果」によるノイズめいた視覚効果が施されているのはどうかと思う。写真作品としてのアイデンティティーを保つためのアリバイづくりに見えかねないからだ。また、このような手法優先の作品にありがちなのだが、仕掛けがあからさま過ぎて、見続ける意欲を減退させてしまう。《RAINBOW FORM》や《NONAGON PHOTON》のような、象徴レベルに作用する映像の喚起力が失われてしまうと、概念操作のみが肥大化した薄味の作品になってしまうということだ。むしろ、同時に展示されていた、同作品の画像を、モニター上にスライドショーとしてアトランダムに映し出す《PICO-INFINITY》のほうに可能性を感じた。

2017/01/07(土)(飯沢耕太郎)

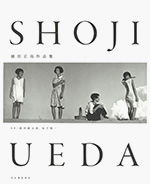

『植田正治作品集』

発行日:2016/12/30

植田正治のような、長い期間にわたって活動した写真家の作品を一冊の写真集にまとめるのは、簡単なようでなかなかむずかしい。ページ数の制約もあるし、どの作品を選ぶのか、年代順にするのか、テーマ別に構成するのかで、写真の見え方がまったく違ってしまうからだ。

筆者と金子隆一が監修して、5年あまりの編集作業を経てようやく完成した本書でも、そのことが大きな問題になった。そこで、植田の生涯を網羅する「決定版作品集」という目標を達成するために考えたのは、彼の作品を初出の雑誌掲載の時点から見直して決めていくことだった。そのことには大きな意味がある。これまで植田の展覧会は何度も開催され、その度にカタログが刊行されてきた。単独の写真集の発行点数もかなり多い。だが、そのほとんどは植田正治写真美術館などに収蔵されている現存のプリントを元にしたものだ。ところが、植田はプリントするたびにトリミングを平気で変えてしまうことがあり、ネガやプリント自体が残っていない場合も多い。また、1960~70年代に発表されたカラー作品は、フィルムが劣化して再プリントが不可能になっている。彼が雑誌に発表した写真のトリミングやレイアウトを基準として掲載作品を決定することによって、これまでの写真集やカタログからは漏れていた作品を、取り上げることが可能になった。特に《霧の旅》(1974)、《遠い日》(1975)、《晩夏》(1977)など、この時期精力的に発表されていたカラー作品(初出の雑誌からの複写)は、植田の写真家としての軌跡に新たな1ページを付け加えるものといえる。

ほかにも、新たな発見や見直しを迫る作品が多数収録されている。植田正治の作品世界を検証するための足がかりになる一冊が形になったことで、今後の調査・研究の進展が期待できる。また、雑誌の初出から当たるという今回の編集方針は、1970年代以前においてはカメラ雑誌での掲載が日本の写真家たちの最終的な発表の手段になっていたことを考えると、とても有効な方法だと思う。同じやり方で、植田と同世代、あるいはやや下の世代の写真家たちの作品集を編むこともできるのではないだろうか。

2017/01/07(土)(飯沢耕太郎)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)