artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

平間至 写真展 すべては、音楽のおかげ

会期:2022/04/02~2022/05/08

美術館「えき」KYOTO[京都府]

タイトルがよく示すように、平間至の写真は「音楽」と強い親和性を持っている。宮城県塩竈市で写真館を営む父親は、チェロの愛好家でもあり、彼自身も子供の頃からヴァイオリンを習っていた。小学生の頃に初めて聴いたオーケストラの生演奏に衝撃を受け、10代にはパンク・ロックに夢中になる。写真家として活動するようになっても、「音楽」はまさに彼自身の表現活動のベースとして働き続けてきた。平間が撮影するミュージシャンの写真が、ほかの写真家たちとは一味違った、いきいきとした輝き、グルーヴ感を発しているのはそのためだろう。彼はミュージシャンたちと「音楽」という場を共有し、ともに巻き込み、巻き込まれていくやりとりを自在に行なうことができる写真家なのだ。

だが、初の回顧展というべき美術館「えき」KYOTOでの展示を見て思ったのは、平間の写真にはまた別の側面があるということだった。展示の中心になっていたのは、1996年からスタートしたタワーレコードの「NO MUSIC, NO LIFE.」のキャンペーンに代表される、「音楽」にどっぷりと浸かった、躍動的でエネルギッシュな作品群である。だが、平間にはもうひとつ、身の回りの事物を静かに見つめ、写しとっていく写真の系譜がある。今回の写真展でいえば、2011年の東日本大震災で実家のある東北の沿岸部が大きな被害を受けた後に、心身ともに消耗して、1年ほど自宅療養せざるを得なかった時期に撮影したという「光景」のパートがそうである。むしろ沈黙の声を聴き、それでもなお世界と自分とをカメラによってつなぎとめようと希求するようなそれらの写真群に、平間のもう一つの顔が覗いているのではないだろうか。動と静、その二つの要素が合わさったところに、写真家・平間至の写真世界の全体像が姿を現わすのではないかとも感じた。

2022/04/27(水)(飯沢耕太郎)

森村泰昌:ワタシの迷宮劇場

会期:2022/03/12~2022/06/05

京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ[京都府]

まさに圧巻としか言いようのない展示だった。森村泰昌は1980年代から、美術作品の登場人物、ポップスター、女優、20世紀を彩る偉人、古今東西のアーティストなど、さまざまな人物に「変身」するパフォーマンスを、写真作品として発表し続けてきた。その写真を撮影するときには、衣装やメーキャップやポーズを決定後に、まずポラロイド写真で仕上がりを確認する。今回の「森村泰昌:ワタシの迷宮劇場」展に出品されたのは、これまで撮り溜められてきたそれらの写真である。

いわば、絵画作品の下絵にあたるポラロイド写真は、普通は事前のチェックが終われば用済みになってしまう。ところが、そうやって撮り続けられた823枚のポラロイド写真群は、森村の仕事の現場の記録という以上の凄みを持ち始めているように感じた。ポラロイドの撮影は一回では終わらないことも多い。何度も、ポーズや表情を変えつつ、シャッターを切り続ける。ある人物になりきる行為が、森村にとって宗教的な儀式にも似た切実かつ絶対的な希求であることが、それら大量の、めくるめくような写真の群れから伝わってきた。

それにしても、森村はなぜ、何のために膨大な労力と時間と費用を費やして「変身」の作業を続けているのか。併催されていた30分近い朗読劇、「声の劇場」を視聴して、おぼろげながらその答えを見出したような気がした。学生時代のメモを元に再構成したというその物語のなかで、森村の分身と思われる主人公は、「顔」によって自己の一部を「食われて」しまう。おそらくその物語は、彼自身の原体験の表出といえるだろう。無数の「顔」によって食い尽くされ、その果てに無に帰したいという倒錯した願望が、森村の何者かになりきるという無償の行為を支えているのではないだろうか。

2022/04/27(水)(飯沢耕太郎)

NITO10

会期:2022/04/08~2022/05/05

アート/空家 二人[東京都]

京急蒲田駅の近くの住宅街に、「ここ」と黒テープがべりべり貼られた一軒家、スペース「アート/空家 二人」がある。このスペースは勝ち抜き戦のような展示「NITO」を続けていて、今回で10回目。スペースの代表でアーティストの三木仙太郎が作家に声をかけて、初回展示の作家は1万円の作品を出展する。2回目の展示では2万円の作品を出展。その作品が購入されたら3回目があり、そこでは4万円の作品を出展することができるが、2回続けて売れなかったら卒業。良作が並ぶ。

iPhone13のカメラに搭載された「シネマティックモード」の浅い被写界深度のビデオ撮影を用いて、appleがアプリの達成として謳う、事後的に付与可能な「芸術的なフォーカス」で映像への陶酔や没入を疎外しつづける迫鉄平の映像作品《シネマティックモードノート》。

迫鉄平《シネマティックモードノート》(2022)シングルチャンネル・ヴィデオ 18分22秒

迫鉄平《シネマティックモードノート》(2022)シングルチャンネル・ヴィデオ 18分22秒

水質汚染に外来生物の増加に温暖化。環境問題の縮図ともいえる琵琶湖をめぐる市民活動や、固有種の魦(いさざ)の大量死とその環境の改善を、(市民運動を象徴し訴求力たりうる)リトグラフ、クロモカード(19世紀後半から、無料で配られていた版画広告カードを模した「いさざ」のふれこみ)と映像(Youtuberによる投稿動画の平均的な長さ、全編で不可能性のスリルを煽る)で扱う松元悠のシリーズ。3種の媒体で与えられる情報の質感の差は巧みだ。

左から順に

左から順に

松元悠《せっけんと深呼吸(マキノ町)》(2020)リトグラフ、BFK紙

松元悠《湖魚とクロモカードセット その弐【魦】》(2022)リトグラフ、映像 漁師、駒井健也との共同開発[写真提供:滋賀県琵琶湖環境科学研究センター]

松元悠《3年ぶりに琵琶湖が深呼吸したお祝いに「いさざのなれ鮨」をつくる》(2022)映像、10分

松元悠《3年ぶりに琵琶湖が深呼吸したお祝いに「いさざのなれ鮨」をつくる》(2022)映像、10分

松元悠《3年ぶりに琵琶湖が深呼吸したお祝いに「いさざのなれ鮨」をつくる》(2022)映像、10分

松元悠《3年ぶりに琵琶湖が深呼吸したお祝いに「いさざのなれ鮨」をつくる》(2022)映像、10分

松元悠《3年ぶりに琵琶湖が深呼吸したお祝いに「いさざのなれ鮨」をつくる》(2022)映像、10分

このスペースの展示条件は多重に制作上過酷であるが、作家たちの適度な実験場として機能していることを願う。制作者側からしたら作品の商品化に向き合うスペースであり、来場者からしたら現代美術作品は商品であると自分の家を想いながら作品を観られるスペースであることは間違いない。

公式サイト:https://nito20.com/#about

2022/04/23(土)(きりとりめでる)

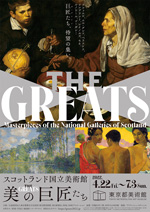

スコットランド国立美術館 THE GREATS 美の巨匠たち

会期:2022/04/22~2022/07/03

東京都美術館[東京都]

スコットランド国立美術館の中核をなすナショナル・ギャラリーには、1985年に訪れたことがある。スコットランドをぐるっと回るついでに、フェルメールの最初期の作品《マルタとマリアの家のキリスト》を見に行ったのだが、美術館の規模もコレクションの量と質も、ロンドンのナショナル・ギャラリーの縮小版という印象だった。今回フェルメールは来ていないが、エル・グレコ、ベラスケス、レンブラント、モネ、ゴーガンら有名どころは押さえている。だが、「THE GREATS」というタイトルの割に小品が多く、また小品に佳作が多かったのも事実。

例えばティツィアーノの素描。ティツィアーノは多作・大作で知られているのに素描かよ、なんて思ったら大間違い。多作の割に素描はきわめて少なく、とても貴重なのだ。出品作の《三つの人体の構成》は、3人の人体の特に腕の部分が何度も修正されているため、まるでボッチョーニの動きの表現みたいだ。これは斬新。ファン・ミーリス《リュートを弾く女性》、ヴァトー《スズメの巣泥棒》、ヴュイヤール《仕事場の二人のお針子》は、いずれも縦横20センチ前後の極小サイズながら佳作。これは持ってくるのが楽だ(が、手にとって愛でてみたくなるので盗まれる心配もある)。

逆に、出品作品中最大の作品が1点だけエピローグとして掲げられている。フレデリック・エドウィン・チャーチの《アメリカ側から見たナイアガラの滝》だ。同コレクションのなかでアメリカ人の絵画は珍しいが、起伏の少ないブリテン島にはありえない壮大な風景に惹かれたのだろう。そこにないもの、あってほしいものをあたかもあるかのように現出させるのが絵画の醍醐味であることを、この作品は教えてくれる。たとえ高価な土産物として描かれたとしても。

2022/04/21(木)(村田真)

ミロコマチコ展「うみまとう」

会期:2022/04/05~2022/05/23

クリエイションギャラリーG8[東京都]

とにかく、圧倒される。ミロコマチコの絵の魅力をひと言で言うなら、これに尽きるだろう。私が彼女の作品と出合ったのは、亡き愛猫との日々を描いた絵本『てつぞうはね』だった。飼い猫との逸話は、正直、何でも物語になる。世の猫好きの心を鷲掴みにしやすいからだ。しかし同書はそんなありきたりな評価に値する絵本ではなく、彼女が全身全霊で愛猫を愛した様子が伝わる力作だった。猫の生命感と彼女の有り余る愛にとにかく溢れていたのだ。絵本作家としてデビューした彼女は、その後、画家としても活躍の場を広げ、2019年には奄美大島へ拠点を移し、新たな手法で創作活動を始めていた。本展はそんな現在の彼女の作品を知ることができる貴重な機会である。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

会場に入り、やはり圧倒された。最初の展示室では空間全体が作品だったのだ。床、壁、柱を埋め尽くすように描かれた鮮やかな生物の絵は、開催初日から5日間かけて実施されたライブペインティング作品なのだという。私が訪れた日にはすでに完成されていたが、ビニールシートが敷かれた“道”を通って空間の中に入ることができ、作品の中に身を置くことができた。その勢いある筆致を間近で見つめると、彼女の息づかいまで伝わってくるようである。このライブペインティングを記録した映像を側のモニターで見ることができたが、画面が小さくていまひとつ伝わりづらい。そう思っていたら、一番奥の展示室で新作《光のざわめき》の制作風景を大きな映像で見ることができた。これが圧巻だった。

奄美大島の森の中に大きな木製パネルを置き、彼女が絵を描いていくのだが、驚いたことに最初から最後まで筆を使わず、自身の手のひらで描いていたのだ。チューブを握り、絵の具を紙に直接塗りつけ、それを手のひらで大胆に伸ばしていく。絵の具を幾層にも塗り重ね、ときにはちぎった紙を貼り、小石を擦りつけて絵の具を掻き落とす。映像を見ているだけではいったいどんな絵に仕上がるのか想像がつかなかったが、最後には何かの四つ脚動物と鳥が太陽の光を浴びている神秘的な絵が完成した。「絵の制作過程にこそ生み出す力や創造性があることに気づいたミロコは〜」という彼女についての紹介文にとても納得する。奄美大島の環境は、全身全霊で絵に向き合う彼女の姿勢を後押ししているようだ。島の水や植物を用いて伝統的な染色方法でキャンバスを染めているというのも興味深い。奄美大島でも彼女は猫を飼っているのだろうかと想像して、ふと微笑ましくなった。

展示風景 クリエイションギャラリーG8

展示風景 クリエイションギャラリーG8

公式サイト:http://rcc.recruit.co.jp/g8/exhibition/2204/2204.html

2022/04/21(木)(杉江あこ)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)