artscapeレビュー

美術に関するレビュー/プレビュー

前谷開「Scape」

会期:2022/03/04~2022/03/27

FINCH ARTS[京都府]

カプセルホテルという外界からの遮断装置に身を置き、壁に描いたドローイングとともに、カメラを見つめるセルフヌードを撮影した「KAPSEL」シリーズなど、「セルフポートレート」の手法を用いて、自己の存在基盤、見られる客体と見る視線、(カプセルホテルの開口部が示唆する)「フレーム」についてメタ的に問うてきた前谷開。レリーズを押してシャッターを遠隔操作し、他者がまったく介在しない撮影手法とも相まって、自己完結性や内省性を感じさせるものだったが、本展では一転して、風景のなかにセルフポートレートを開いていく近年のシリーズ「Scape」が展開された。

暗闇に包まれた展示空間のスクリーンには、やはり真っ暗な林を背に全裸で立つ前谷の姿が映し出される。肩から腕へ、腕から胴体へ、首から顔へと、サーチライトのような丸い光が投げかけられていく。丸い光には樹木の枝が映っているが、身体に強烈な光を当てられて血管、骨、神経など体内組織が透けて見えているようでもある。あるいは皮膚が刺青で枝葉の模様に染められ、周囲の林の光景と同化するようにも見える。フィルムで撮った風景の写真を、撮影に使用したカメラを映写機の代わりに用いて、自身の裸体に投影したという。同様の手法によるもうひとつの映像作品《Under the Bridge》では、アングラな雰囲気の漂う夜の橋の下で、フェンスや空き缶の堆積とおぼしきイメージが裸体に投影される。

プロジェクターではなく、フィルムの裏側から光を当て、撮影に用いたカメラのレンズを通して、イメージ=光を撮影とは逆の方向へ送り返す。そのとき光を受け止める皮膚は印画紙の謂いとなる。また、「レンズで光を集めて受像させる」という目の仕組みがカメラとアナロジカルであることに着目し、カメラの構造を反転させることで、前谷の身体へと送り返された光は眼差しの謂いとなる。風景を眼差した身体が、その風景のイメージに見つめ返される。印画紙としての皮膚は、表面の起伏や突起、体毛により、「滑らかな表面」に還元された風景のイメージに、再び触覚性を与えていく。自他や主客の境界が曖昧になった、エロティックともいえる関係が結ばれる。真っ暗な会場の壁に掛けられた写真作品を、ペンライトで照らして「鑑賞」させる仕掛けも、「光=眼差し」を強調する。

会場風景

会場風景

あるいは、暗闇を走査するサーチライトのような光は、例えば、同じくパフォーマーの裸体に、銃の照準かつHIV陽性を表わす記号である「+」を記した光を投影し、処刑や死を示唆するダムタイプの《S / N》の一場面を想起させる。風景のイメージに対する身体論的な関係の再構築に加え、サーチライトのような光=視線がはらむそうした暴力性、身体組織を透過させるレントゲンの擬態、イメージを一枚の表面すなわち「皮膚」として変換する印画紙など、映像と身体の関係を多角的に問う秀逸な試みだった。

会場風景

関連レビュー

KG+ 前谷開「KAPSEL」|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年05月15日号)

前谷開「Drama researchと自撮りの技術」|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年01月15日号)

2022/03/26(土)(高嶋慈)

ミニマル/コンセプチュアル:ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960‐70年代美術

会期:2022/03/26~2022/05/29

兵庫県立美術館[兵庫県]

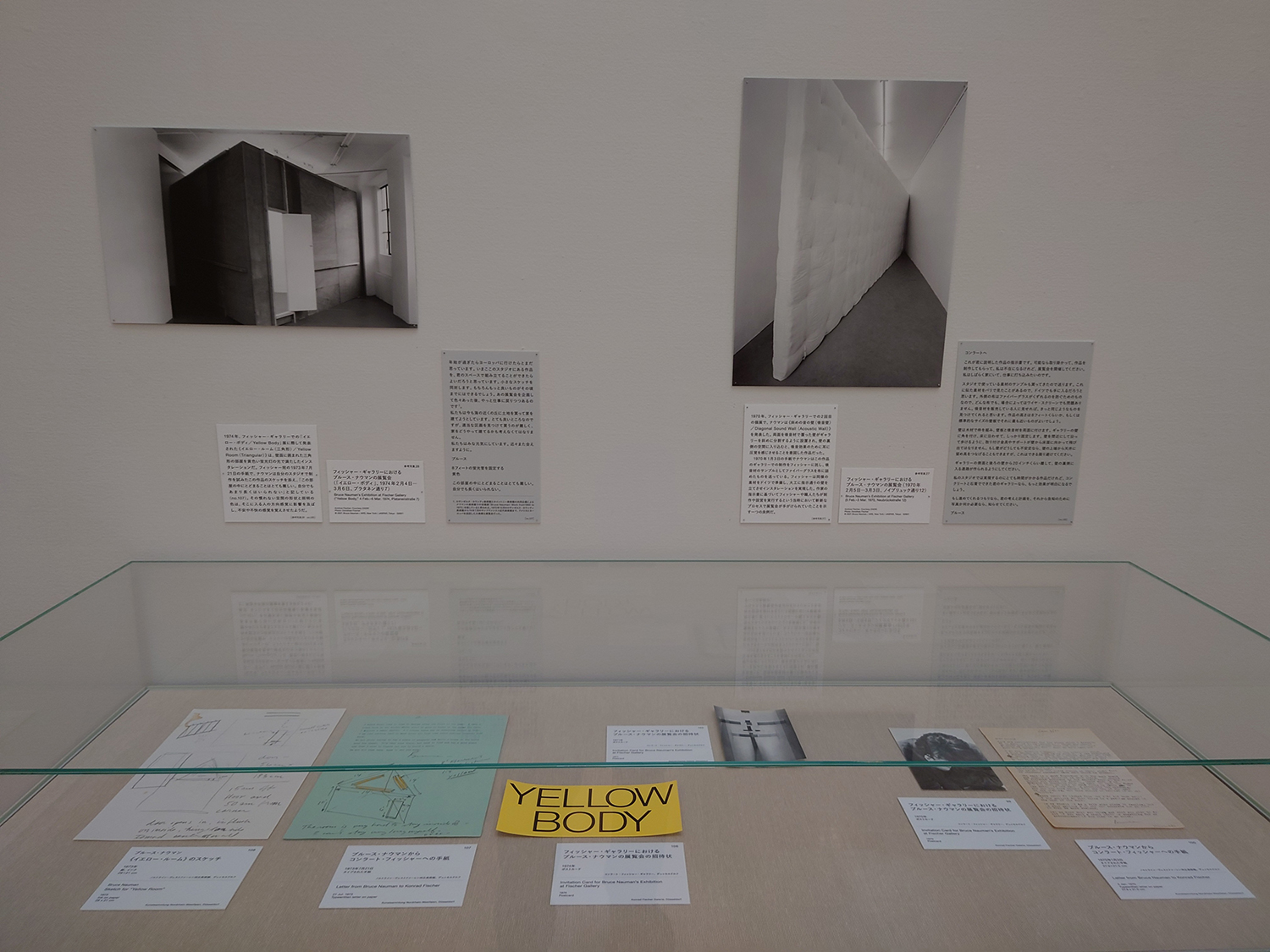

1967年にデュッセルドルフでドロテ&コンラート・フィッシャー夫妻が立ち上げたフィッシャー・ギャラリーを軸に、1960年代から70年代のミニマル・アートとコンセプチュアル・アートを振り返る企画展。「規則と連続性」「数と時間」「場への介入」「歩くこと」「芸術と日常」などキーワードごとに2~3作家ずつ紹介し、共通性と差異を見せる。フィッシャー・ギャラリーと関わりのあった18作家の主要作品に加え、作品制作の指示書、ドローイングや図面、書簡、記録写真などフィッシャー夫妻が保管していたさまざまな資料(ノルトライン=ヴェストファーレン州立美術館収蔵)も展示する点が特徴だ。

例えば、「工業材料と市販製品」の章では、カール・アンドレとダン・フレイヴィンを紹介。アンドレはフィッシャー・ギャラリーのオープニング展を飾り、アメリカのミニマル・アートが早い段階でヨーロッパに紹介された。出品作《雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌》(1996)は、同年に死去したコンラート・フィッシャーへの哀悼が込められた作品だ。144個の鉛の立方体を、それぞれ12×12の正方形(結晶)と床に散りばめて(雲)、原子の配列と物質の状態変化、最小限の要素と多彩なバリエーションという作家の思想の核を示すとともに、「鉛」を意味するドイツ語「Blei」のアルファベットを組み替えた「Leib(身体)」、「Leid(悲嘆)」、「Lied(歌)」というサブタイトルは、死者への哀歌を示唆する。

カール・アンドレ《雲と結晶/鉛、身体、悲嘆、歌》(1996)

「数と時間」の章では、河原温とハンネ・ダルボーフェンを紹介。河原は、滞在している都市の観光絵ハガキにその日の起床時間をゴム印で記した「I Got Up」シリーズを、1968年から79年まで、毎日2人の知人に送り続けた。本展では、1969年にコンラート・フィッシャー宛てに郵送された計120枚の絵ハガキが展示されている。日付絵画の「Today」シリーズや過去/未来の100万年にわたる年を羅列した「One Million Years」など、河原作品におけるタイポ打ちの数字の無機質性とは対照的に、ハンネ・ダルボーフェンが独自の表記法で計算し続けた膨大な数字や記号は、手書きの痕跡の生々しさを伝え、数字に対する偏執的熱狂はアール・ブリュットにも接近する。また、「歩くこと」の章では、草地の2地点間を繰り返し歩いて「一本の道」を出現させたリチャード・ロングと、路上に敷いた紙の上を歩いた通行人の足跡を作品化したスタンリー・ブラウンは、ともに「歩行」という日常的な行為に基づきつつ、作家自身の主体性や幾何学的な構築性/他者の介入・参加や散漫さという点で対照的だ。そして、展示後半では、プロセス・アート、ランド・アート、ボディ・アート、制度批判への派生的な展開が示されていく。

河原温 会場風景

本展で興味深いのは、「ミニマル/コンセプチュアル」と銘打っているにもかかわらず、ゲルハルト・リヒターが入っていることだ。当初は作家志望だったコンラート・フィッシャーは、デュッセルドルフ芸術アカデミーでリヒターと同時期に学び、資本主義リアリズムを掲げた展覧会などをともに開催した。また、本展出品作家では、タイポロジーの手法を確立したベッヒャー夫妻、既製品の布を縫い合わせてカラー・フィールド・ペインティングを擬態した「布絵画」など「絵画」の構成原理を問い続けたブリンキー・パレルモ、同じくヨーゼフ・ボイスに学び、民族誌学や文化人類学を批評的に取り入れたローター・バウムガルテンもデュッセルドルフ芸術アカデミー出身である。

左:ゲルハルト・リヒター《エリザベート(CR104-6)》(1965)

右:ブリンキー・パレルモ《4つのプロトタイプ》(1970)

このように、ひとつのギャラリーを起点に据えることで、デュッセルドルフにおける60-70年代美術の地政学が浮かび上がる。(ミニマル・アートはアメリカとの時間差のある受容だったが)コンセプチュアル・アートは同時代の展開だった。同時進行性を加速化させた要因のひとつに、「スタジオで時間をかけて完成させた作品をギャラリーに輸送するのではなく、飛行機のチケットを作家に送り、アイデアだけを持って現地制作してもらう」「作家が指示書をギャラリーに送り、作品制作を完全に委ねる」というフィッシャー・ギャラリーの基本姿勢がある。指示書、ドローイングや図面、展示プランを伝える書簡などの資料は、物資性の希薄さが輸送の容易さや輸送費の軽減につながる証左でもある。付言すると、「資料群の展示=輸送(費)の問題のクリア」という構造は、(前述のアンドレ作品を除き)絵画や立体、写真作品、インスタレーションなど「実体のある作品」はほぼ日本国内の美術館から借用した本展の構成にも共通する。ここにはコロナ時代の美術展のあり方に対するひとつのヒントも看取できる。

ブルース・ナウマン「イエロー・ボディ/Yellow Body」展(1974)の関連資料

「デュッセルドルフを観測点とした同時代美術の地政学」の提示は、アメリカ中心主義的な歴史観の相対化という役割を持つ。唯一の中心ではなく、複数の観測点をもって眼差すこと。そこに、本展を日本で開催する意義がある。

関連レビュー

「ミニマル/コンセプチュアル ドロテ&コンラート・フィッシャーと1960-70年代美術」展ほか|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2022年02月15日号)

2022/03/25(金)(高嶋慈)

オノデラユキ「ここに、バルーンはない。」

会期:2022/03/19~2022/04/09

RICOH ART GALLERY[東京都]

オノデラユキの発想の元になったのは、1900年初めのパリ、ポルト・デ・テルヌの広場を撮影した一枚の絵葉書だった。そこには広場の中央にある、複数の人間が頭上にある大きな気球(バルーン)を支えているモニュメントが写っていた。どうやら、この熱気球の操縦士と伝書鳩を讃えるブロンズの彫刻は、第二次世界大戦中に溶かされてしまったようだ。オノデラはこの「溶けて無くなった彫像」をキーワードとして、その「不在を呼び戻す」ような作品制作をもくろむ。

それが今回展示された、7点連作の「ここに、バルーンはない。」である。

まず、現在のポルト・デ・テルヌの光景を撮影し、それをやや粒子を荒らした大判のモノクローム・プリントとして提示する。その画面上に、RICOHが開発したStareReapという手法で生成された、黄色い不定型のフォルムの図像を重ねていく。StareReapは、UV光の照射によって硬化するインクを用いて、画像を立体的(2.5次元)に盛り上げてプリントすることができる技法である。今回の作品の場合、バルーンの彫刻の「不在を呼び戻す」手段として、この技法がうまく活かされ、インパクトの強い視覚的効果が生じていた。日常的な事物を題材にして、それをさまざまな手法でずらしたり、変型したりするオノデラの作品制作のスタイルが、とてもうまくはまったシリーズだと思う。StareReapはほかにもいろいろと応用が効きそうな技法なので、ぜひ前回の横田大輔(「Alluvion」2021年7月10日~8月7日)、今回のオノデラユキ以外の作家にも積極的に使ってもらい、その表現の幅を広げていってほしい。

関連レビュー

オノデラユキ「ここに、バルーンはない。」|村田真:artscapeレビュー(2022年04月15日号)

横田大輔個展 Alluvion|村田真:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

2022/03/24(木)(飯沢耕太郎)

酒井一吉|志田塗装─虚実の皮膜

会期:2022/02/19~2022/03/20

アズマテイプロジェクト[神奈川県]

日本におけるペンキ塗装は横浜が発祥の地とされる。1853年、浦賀沖にペリー率いる黒船が来航、翌年再び現われ、横浜に設けられた応接所で日米和親条約が結ばれたのはご存知のとおり。このとき、応接所の壁を塗装する職人を探して、江戸から町田辰五郎が招かれた。辰五郎はいったん塗装したものの仕上がりに満足できず、黒船の乗組員にペンキ塗装の技術を教わり、みごと応接所の塗装を完遂。これが日本の近代塗装の始まりといわれている。以後、辰五郎はその技術を弟子たちに伝え、全国に広まっていった。その弟子のひとり、志田某の末裔が横浜・伊勢佐木町のビルの一室で志田塗装を創業。4年前、すでに閉鎖したその事務所の向かいにアズマテイプロジェクトが入室し、メンバーのひとり酒井一吉が空室となっていた志田塗装の部屋を借りて、今回の個展につながっていく……。

どこまで本当で、どこからウソなのか怪しいが、そんな設定に基づいた展覧会。まず、志田の末裔という人物へのインタビュー映像を見る。この人物によれば、塗装とは新たにペンキを塗るだけでなく、あえて古びたように塗ったり、時代がかった塗装を保存したりすることも重要とのこと。その言葉どおり、会場には建物からひっぺがした古い壁や、グラフィティの書かれた壁の断片、四角く切り取られた壁の跡の写真、日本のペンキ塗装史を彩る資料などが並んでいる。もともと建物自体が古いので、壁面を囲うように白い仮設壁を立て、その上に作品を展示しているが、奥の壁の半分だけ薄汚れた壁が剥き出しになっている。と思ったら、仮設壁の上にススや汚れをつけて、あえて経年劣化したように壁面を描いているのだ。つまり新しい壁に古い壁を上書きしているわけ。「塗装」の概念を覆す塗装といえる。

実は、アズマテイの向かいに「志田塗装」とペンキで書かれたシャッターはあるのだが、大家さんによればそんな会社は存在しなかったというのだ。塗装会社を装った怪しい組織だったのか、それとも単なる塗装として「志田塗装」という字を書いてみたのか。なんともミステリアスな話ではある。したがって志田某が辰五郎の弟子だったというのも、志田の末裔へのインタビュー映像もフィクションであり、ここに並ぶ壁の断片も志田塗装とは関係なく、酒井一吉の「作品」なのだ。だから酒井は壁を切り取るだけでなく、志田塗装をめぐる「虚実の皮膜」をひっぺがしたともいえるし、逆にペンキのように虚実を上塗りしているといってもいい。いやーおもしろい。

でもいちばんソソられたのは、江戸の辰五郎が日米和親条約を機に横浜でペンキ塗装を始めたというエピソードだ。この史実は、その12年後の1866年、江戸に住む高橋由一が横浜に居住していたチャールズ・ワーグマンを訪ねて油絵を学んだ、というエピソードを想起させずにはおかない。ペンキを塗ることも油絵を描くことも同じ「ペインティング」という。日本のペインティングの創始者は由一だと思っていたが、実は町田辰五郎という先駆的ペインターがいたのだ。

志田塗装の公式サイト:https://shida-toso.com

2022/03/20(日)(村田真)

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

会期:2022/02/26~2022/03/27

兵庫県立美術館[兵庫県]

「蛍光ピンクの猫のキャラクターをかたどった立体作品」といういかにもSNS映えするキャッチーな外観だが、巨大すぎて全貌を画面に収めることができない《デコレータークラブ─ピンクの猫の小林さん》。一見何もない展示空間だが、「壁」を観客が(時に協働して)押すことで動き出し、ホワイトキューブという制度的空間を文字通り揺り動かす《デコレータークラブ─配置・調整・周遊》。展示室の床に置き忘れられたかのように見える、けれどもどこか場に不似合いなカラフルなスポーツバッグを手に取ろうとすると、とんでもなく重くて持ち上がらない《デコレータークラブ─ベリーヘビーバッグ》。飯川雄大が2007年から展開する「デコレータークラブ」シリーズはこれまで、観客の能動的な介入を誘いながら、認識と体験のズレをユーモラスに仕掛ける作品を発表してきた。そこにはつねに視覚の全能性に対する疑いがある。「デコレータークラブ」とは、海草や貝殻など周囲のモノを殻にまとって環境に擬態する習性を持つ蟹を指す。「展示壁や忘れ物のフリをする」ことで美術鑑賞の場に擬態する飯川作品の核心をつく言葉であるとともに、「デコレータークラブ」を発見した観客自身が、それまで「透明な目」として展示空間に溶け込み「擬態」していたことを暴く作用の名でもある。

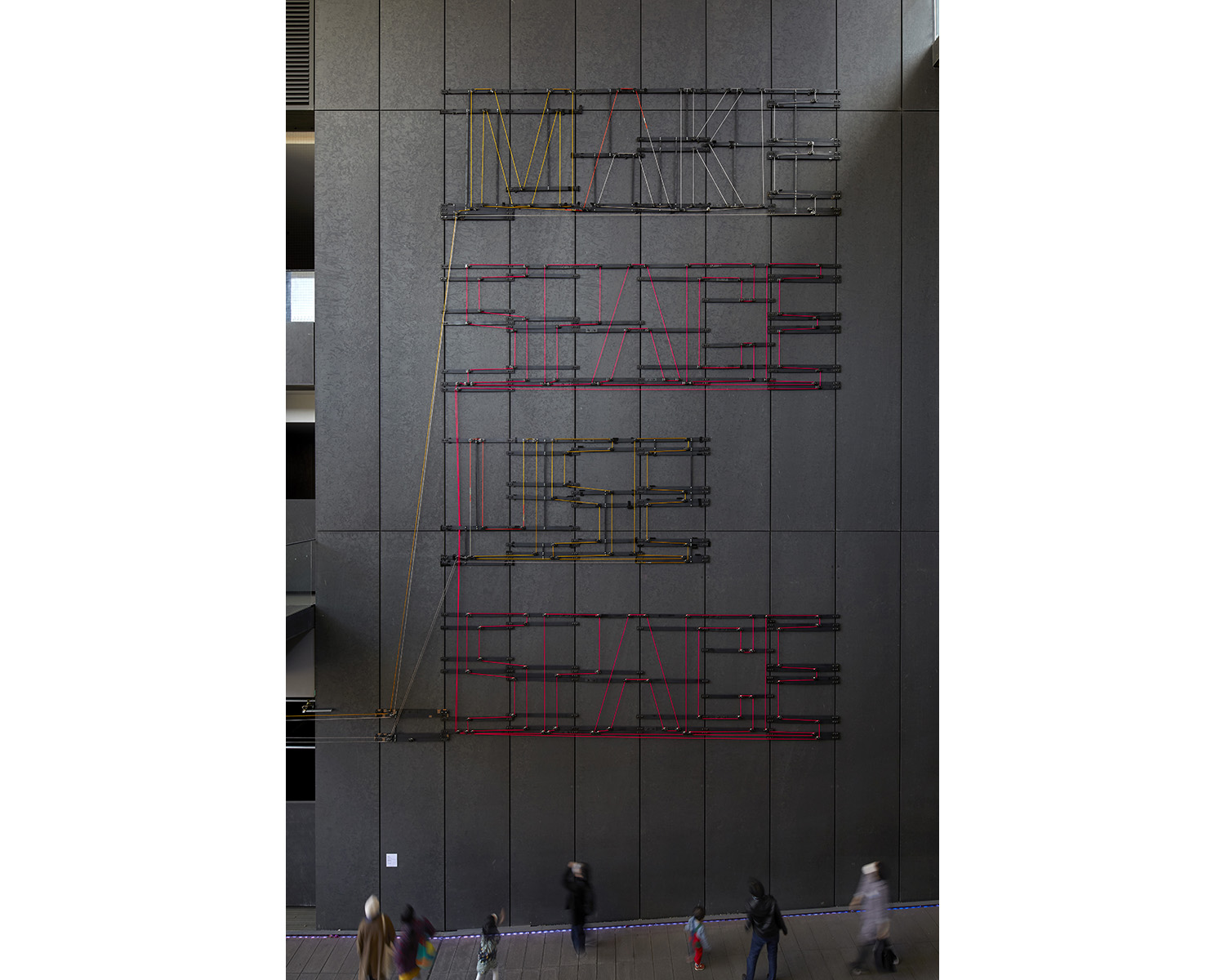

本展ではまず、展示壁に大きく記された「新しい観客」という文字が出迎える。カラフルなロープで構成された文字には滑車が取り付けられ、滑車から伸びたロープが会場内に張り巡らされている。そして、4台の回転ハンドルを観客が回すと、滑車が回ってロープがゆっくりと引っ張られ、文字を構成するロープの色が次第に入れ替わっていく。

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

兵庫県立美術館の展示風景(2022)[撮影:阪中隆文]

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

兵庫県立美術館の展示風景(2022)

[撮影:阪中隆文]

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

兵庫県立美術館の展示風景(2022)[撮影:阪中隆文]

さらにロープは展示室の外へと続く。ロープを辿って廊下を抜け、美術館の外へ。すると外壁一面に、「MAKE SPACE USE SPACE」という巨大なロープの文字が掲げられている。筆者の鑑賞時は、展示室内の「新しい観客」という文字はブルー、白、オレンジのロープで主に構成されていたが、外壁のこちらは蛍光ピンク、白、黄色と鮮やかだ。展示室内で観客がハンドルを回すことで、ロープがつながった外壁の文字も少しずつ色が移動し、ある時点で完全に色が入れ替わるという。

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

兵庫県立美術館の展示風景(2022)

[撮影:阪中隆文]

ひとつの視点では把握できない全貌を、ある作用が別の場所にもたらす出来事を、想像すること。加えてここには、社会構造に対するポジティブなメッセージを読み解くことも可能だ。個人が能動的に働きかけることで、少しずつ色が入れ替わって変化していく。社会構造は変えることができる。ただし、1人だけの力では色を完全に入れ替えることはほぼ不可能である。複数の人の力が合わさることで構造全体が変化していくのだ。

また、キャスターに乗った《ベリーヘビーバッグ》を観客が展示室の外へ持ち出し、神戸市内の美術館から、飯川が参加する「感覚の領域 今、『経験する』ということ」展が開催中の大阪の国立国際美術館まで運ぶという「作品」も、2つの点をさまざまな想像でつなぎ、示唆的だ。重いバッグに疲れ、観客が故意にもしくはうっかりどこかに放置してしまったら? 事故などで破損したら? 盗難にあったら? 「アート作品」として売ろうとする人が出てきたら? こうした想像は、観客もまた、(解釈ではなく物理的運搬というかたちで)「作品」の成立に責任を負う存在であることをリテラルに突きつける。あるいは、キャスターに乗ったバッグを運ぶ観客を、「旅行者」に擬態させる。それは、「移動」が制限された状態に対する、想像力を介した抵抗の身振りでもある。さらに想像をたくましくすれば、「避難民」への擬態は、今この瞬間にも「ここではない別の場所」で起こっている出来事を「ここ」へと強制的に転移させる。物理的なアクションと想像の作用の両方により、「観客を動かす」秀逸な展示だった。

注目作家紹介プログラム チャンネル12「飯川雄大 デコレータークラブ メイクスペース、ユーズスペース」

兵庫県立美術館の展示風景(2022)

[撮影:飯川雄大]

関連記事

[PR]これからの美術館に求められる機能──千葉市美術館「つくりかけラボ」が示すこと|佐藤慎也:トピックス(2021年12月01日号)

2022/03/19(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)