artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

岩間玄『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家 森山大道』

雪山で樹木が伐採される場面から映画は始まる。写真家・森山大道には似つかわしくない風景だ。2018年の秋に開かれる世界最大級の写真フェア「パリ・フォト」に向けて、半世紀前の森山のデビュー作『にっぽん劇場写真帖』(室町書房、1968/フォトミュゼ・新潮社、1995/講談社、2011)を復刊(月曜社、2018)させるプロジェクトがスタートした。その写真集の完成までと、森山自身の日々の活動を追ったドキュメンタリー映画。

「街を徘徊しながらポケットカメラでスナップショットする森山、復刊プロジェクトの編集部で森山にインタビューする編集者と造本家、随所に挟まれる通称「三沢の犬」をはじめとする写真、伐採された木などの映像が入れ替わりながら進んでいく。そのなかで何度も出てくる名前が盟友だった写真家、中平卓馬だ。その中平の『なぜ、植物図鑑か』(晶文社、1973)をかつて読んだとき、もの派と同じではないかと思ったものだが、そのもの派の理論的支柱である李禹煥が中平だとすれば、それを実践し続けている菅木志雄が森山に重なるかもしれない。2人とも50年間ブレることなく活動してきたし、スタイリッシュだし、内外でますます再評価の機運が高まっていることも共通している。

森山はこの映画が撮られたとき、すでに80歳。にもかかわらず、Tシャツにジーンズで背筋をピンと伸ばし、ややガニ股気味にうろつきまわり、ときに片手でシャッターを切り、なにごともなかったかのように歩き去る。シャツの背中には「On the Road」のロゴ。こんなジジーになりてえよ、と思わせる映画だ。いや、そーゆー映画じゃないんだけど。ところで冒頭に伐採された木材は、その後、洗浄されてパルプになり、紙になって写真集に化けるという映画の流れの進行役を務めていたのだ。

公式サイト:https://daido-documentary2020.com/

2020/12/01(火)(村田真)

異端の鳥

マルホウル監督の映画『異端の鳥』は、物議をかもした原作をもとに、ドイツが東欧でホロコーストを実行した時代を背景としているが、あまり直接的な表現はなく、群れから追いだされる「The Painted Bird」の原題が示すように、むしろ共同体から差別・排除されるよそ者という現代にも通じる普遍的なテーマになっている(NikeのCMが描いたように、日本も無縁ではない)。実際、強制収容所は登場せず、良心的なドイツ兵も登場するし、本当に怖いのは普通の人たちであることが、2時間49分にわたって、これでもかとしつこく描かれる。確かに冒頭はタル・ベーラの『ニーチェの馬』のようだし、暴力という意味ではアレクセイ・ゲルマンの『神々のたそがれ』のように、長尺の重苦しい白黒の作品である。とはいえ、意外に映画のテンポはよく、少年の放浪によって、およそ20分ごとに場所が切り替わるので(逆に言うと彼は定住できず、居場所を見つけることができない)、物語の展開は早い。したがって、鑑賞中にだれることがない。

しかし、辛いのは、精緻に構築された美しい映像とは裏腹に、どんどんと境遇がひどくなる少年の地獄めぐりを追体験することだ。親と離れ、家を失い、村の祈祷師、鳥屋、教会、ロシア兵などに預けられ、まるで少年は、世界の残酷さを目撃し、受け入れるために生かされているかのようだ。当初は無垢だった少年が、性と暴力を通じて、ある意味で成長する物語なのだが、きわめて歪んでおり、やがて純粋な悪意を身につけ、サバイバルしていく。またそれぞれのエピソードでは、動物が鍵になっているが、いずれも暴力の対象となる。したがって、動物好きにはとてもお薦めできない作品だ。途中で気づくのだが、少年には名前がない。こうした状況は、強制収容所と同じ環境である。また彼はほとんど言葉も語らない。しかし、最後に名前が回復されることで、人間性が回復するのかを考えさせられる。

公式サイト:http://www.transformer.co.jp/m/itannotori/

2020/11/05(金)(五十嵐太郎)

KYOTO STEAM 2020国際アートコンペティション スタートアップ展

会期:2020/10/31~2020/12/06

京都市京セラ美術館[京都府]

「KYOTO STEAM―世界文化交流祭―2022」のコアプログラムとして、アーティストと企業・研究機関などの双方を公募し、両者のコラボレーション作品を展示・表彰する国際コンペが予定されている。その国際コンペの「スタートアップ」である本展は、来年度の本番に向けて「予行演習」「お手本例」を示すものとして開催された。元々は、7組のアーティスト×企業・研究機関のコラボレーション作品と、3つの京都の芸術系大学×企業・研究機関のコラボレーション作品をそれぞれ紹介する展覧会が3月に同時開催予定だったが、コロナ禍で中止されたため、両展を合体・再構成した。さらに「KYOTO STEAM」のコンセプト「アートとサイエンス・テクノロジーの融合による新たな価値の創造」を目指す企業3社の製品が併せて展示された。

「コラボレーション」の展示作品は、「(不要になった)素材の提供」と「デジタル/ものづくりの技術力の提供」に概ね二分化される。前者の例では、使い古された公園遊具の提供と、パブリックアートの設置などを手掛ける企業のサポートを受けた久保ガエタンが、カラフルな遊具でできた「動物のなる木」を制作した。着想源には、中世ヨーロッパの人々が「木綿は羊のなる木から採れる」と信じていた伝説の植物「バロメッツ」があり、擬似科学やオカルトへの久保の関心に基づく。また、後者の「技術力の提供」の例では、「織れないものはない」と言う西陣織製造企業に対し、メディア・アーティストの鈴木太朗が「水を織ることは可能か」と提案。横糸に織り込まれた細いチューブに色水を流すことで、矢絣、青海波、桜文様といった伝統柄が「アナログな動く文様」に変貌した。

久保ガエタン×株式会社コトブキ・株式会社タウンアート《きのどうぶつ》(2020)

ミクストメディア、底面直径 360.0 ×高 428.0cm [撮影:麥生田兵吾]

鈴木太朗×有限会社フクオカ機業《水を織る》(2020)

ポリエステル糸・チューブ・色水他、幅 490.0 ×奥行 90.0 ×高 270.0cm [撮影:麥生田兵吾]

一方、従来の創作態度の延長上に素材や技術提供を受けるのではなく、創作方法自体の変化や作品展開への影響という点で興味深いのが、映像作家の林勇気×京都大学iPS細胞研究所(CiRA)のコラボレーションである。林は、iPS細胞研究に関する映像データや知見、資料の提供を受け、また動物の体内でヒトの臓器をつくる技術をめぐる倫理的・法的課題について、倫理部門の研究員とも議論を重ねて制作した。ヒトのある臓器になるようプログラムしたiPS細胞をブタの体内に注入して培養すると、一部はヒトの脳細胞の機能をもつものに成長し、ブタの脳細胞と混じり合った「キメラ動物」ができてしまうため、現時点では認可されていない。映像作品《細胞とガラス》は、ブタの体内で培養した臓器移植が可能となった近未来に、移植を受けたガラス職人の男性による内省的な独白が展開する。友人から、解体される実家の窓ガラスを使って器をつくってほしいと依頼を受けたこと。炎の中で溶け、新たな形に変容するガラス。世の中の「かたち」は、有限な時間のなかで固定されたものにすぎないことへの内省。実家の「窓ガラス」に映っていた景色の記憶。映像に映るさまざまな「窓」の写真は、「映像や絵画のフレーム」への自己言及、「記憶の謂いとしてのスクリーン」、「(内/外の)境界」など多義的な意味を帯びて通り過ぎていく。林はこれまで、自身が撮影した膨大なデジタル画像を切り貼りしたアニメーションを制作してきたが、本作は「映像」への自己言及を含みつつ、「内省的なナラティブ」という展開を見せた。

林勇気×京都大学 iPS細胞研究所 (CiRA)《細胞とガラス》(2020)

映像(声の出演:大石英史、協力:西川文章、8分55秒のループ上映) [撮影:麥生田兵吾]

全体的に、今回の選出作家(大学枠で参加した作家も含め)はフィジカルな造形志向に偏りが見られたが、リサーチベースの作家やパフォーマンス、コンセプチュアルな志向性の強い作家も加われば、より多様なアプローチが期待できるのではないか。また上述の林勇気×京都大学iPS細胞研究所のコラボ例におけるような、生命科学技術と倫理の問題、生命/非生命の定義、生命/物質や「種」の境界といったテーマはバイオ・アートの領域の主題でもあり、バイオ・アート系の作家であれば、異なる問いの立て方や批評的視点が見られるだろう。

来年度に本格始動する本企画。参加企業や研究機関にとって、技術力を誇示する宣伝の場や「アート」の付加価値によるブランド化だけに偏るのではなく、どのように創造性やオルタナティブな可能性を引き出し、新たな価値観の提示につながりうるのか。一方、アーティストにとっては、「(失敗せずに)やれること」の範囲の拡張にとどまらず、どう今後の創作活動にフィードバックしていけるか。さらには、企業による物資/技術力の提供や協働が、金銭的助成に限らないメセナ活動のあり方として定着する基盤となりうるか。作品の発表とともに期待したい。

関連記事

「わからなさ」を共有すること──「国際アートコンペティション スタートアップ」展|安河内宏法:キュレーターズノート(2020年06月15日号)

2020/11/05(木)(高嶋慈)

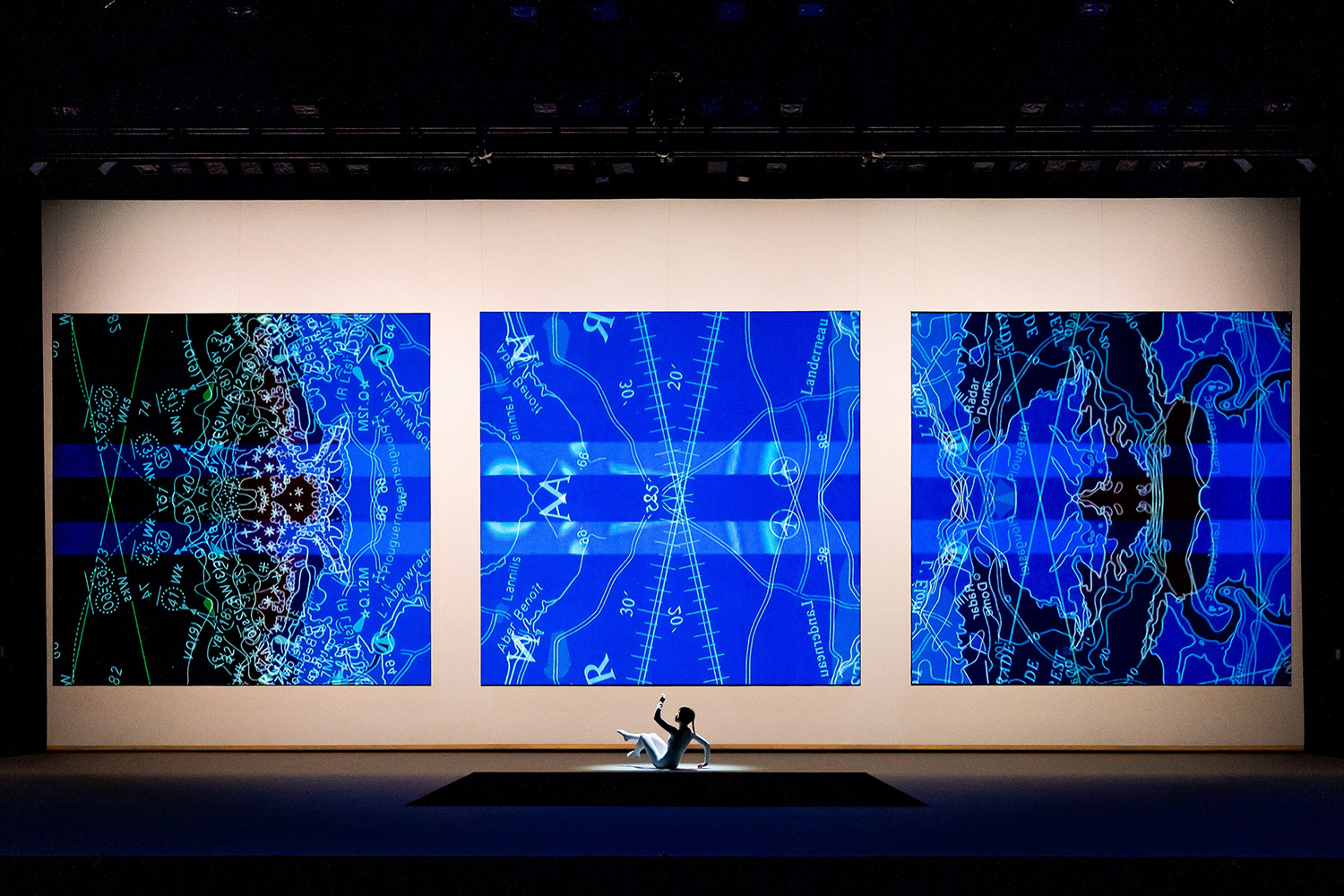

ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会

会期:2020/10/16~2020/10/18

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

18年ぶりのダムタイプの新作として今年3月に上演予定されるも、コロナ禍で直前に中止となった『2020』。無観客で収録、編集した映像が、収録場所と同じホールで上映された。

冒頭、暗闇のなか、ライトが振り子のように左右に揺れ続ける。前作『Voyage』(2002)のシーンを直ちに想起させるこの導入は、18年の歳月の隔たりを埋めて前作との連続性やバトンタッチを示唆する仕掛けだ。舞台中央を円周状に進みながら静謐なダンスシークエンスを展開する女性パフォーマー。静謐な所作と次第に増幅する電子音、そして轟音のなかで波しぶき/吹雪のように乱舞する白い光の嵐。暴力性と美しさが拮抗に達したとき、その床面を飲み込むかのような巨大な皆既日食の影が落ち、正方形の深い「穴」が舞台中央に残される。この穿たれた「穴」の周囲で本作は展開する。

[撮影:井上嘉和]

男性中心主義からの脱却、「テクノロジーとの融合」に加えコロナ禍の予言的ですらある「まばたきによるコミュニケーション」のシーンを経由して、人間中心主義への決別と未知の生物との融合・変態へ。本作の構造はこのように要約できるだろう。匿名的で均質的なスーツを着た5人のパフォーマーが登場し、足を広げて座る、腕組みなど「男性的」なポーズとともに苛立ちを募らせていく。「穴」と呼応するような正方形のスクリーンで顔を遮断された彼らは、ひとり、またひとりとスクリーンの手前に現われ、スーツを穴の中へ脱ぎ捨てると、カラフルなワンピースやスカートがその下から姿を現わす。監視カメラのモノクロ映像をグリッド状に映していたスクリーンは、トランプ、プーチン、習金平のモザイク画像に変貌する。図式的だが、記号化された男性の抑圧性、攻撃性、匿名性から、女性と個人としての解放が提示される。

また、2019年3月に行なわれたワークインプログレス公演で披露された3つのシーンのうち、「まばたきによる会話」のみが最終的に採用された。水着姿の2人の女性パフォーマーが横たわり、顔のアップがスクリーンにライブ投影される。まばたきに合わせ、一音ずつ区切った録音音声が流れ、「さみしい」「いいわけ」「さようなら」など心情や挨拶などコミュニケーションに関わる単語が星座のように浮遊する。「これが、コミュニケーションのさいしん」というメタな台詞は、コロナ禍への予言とともに、機械による身体機能の拡張を示す。

[撮影:井上嘉和]

ラストシーンでは、電子音と映像の競演のなか、白い全身タイツに身を包んだパフォーマーが、仰向けの体勢でゆっくりと四肢をくねらし、性別、人間/軟体動物の境界すら超えた未知の生物の目覚めを目撃するかのようだ。彼女が背中から穴の中へダイブする幕切れは、『S/N』(1994)のそれを反復する。セクシュアリティ、人種、国籍、障害といった分類のラベルや境界とその暴力性、HIV+と国家による性の管理や統制について問う『S/N』において、「壁の上から向こう側へ落下」するパフォーマーたちの身体は、「銃殺/向こう側への命懸けの逃走や境界の越境」を体現し、絶望と希望が同居する両義性に満ちていた。一方、本作は、「人間(中心主義)への決別」という終末的トーンが漂う。

[撮影:井上嘉和]

このように、冒頭とラストでそれぞれ過去作の象徴的なシーンを「引用」した本作は、「洗練された音響や映像と身体パフォーマンスの融合」という既存の「ダムタイプ」像を良くも悪くも超え出て更新するものではなかった。ただ、ラストシーンに初参加の若い世代(アオイヤマダ)を起用した点には、「世代交代」「新陳代謝」の意図も読み取れる。本来は、大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」のプログラムの目玉として予定されていた本作。プロデューサー主導の流れではなく、メンバー自身の自発的な創作動機や更新となるかは、むしろ今後の展開にかかっている。

関連レビュー

ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

草野なつか監督『王国(あるいはその家について)』

会期:2020/09/11

新文芸坐[東京都]

2020年9月11日、草野なつか監督による映画『王国(あるいはその家について)』(脚本:高橋知由、以下『王国』)が新文芸坐で上映され、同時に上映開始の19時より24時間限定で有料の「上映同時間配信」が行なわれた。コロナ禍もあって演劇公演の有料配信は増えているが、映画でこのような試みがなされるのは珍しい。新文芸坐はTwitterアカウントで、劇場での上映と配信とでは主催者が違うため「劇場の儲けが減ってしまう可能性がある」「今回の配信は物議を呼ぶかもしれません」としつつ「配給会社を持たない優れたインディー作品の可能性を広げるためにも挑戦したいと思」ったのだと言い、「併せて劇場鑑賞の良さも再認識していただれば幸いです」と発信している。かく言う私も配信があったことでこの映画を観ることができた観客のひとりだ。

『王国』はもともと2016年度愛知芸術文化センター・愛知県美術館オリジナル映像作品として製作され、17年に64分版として発表された作品。その後、19年の第11回恵比寿映像祭で150分の再編集版が上映され、以降、150分版が三鷹SCOOLや新文芸坐で上映され、あるいは映画配信サービスMUBIで限定配信されてきた。英国映画協会により2019年の優れた日本映画の1本にも選ばれている。

休職し数日間の帰省をしている亜希(澁谷麻美)は幼なじみの野土香(笠島智)とその夫でサークルの先輩でもある直人(足立智充)夫婦の新居を訪れる。娘・穂乃香の相手をしているうちに彼女は亜希に懐くが、ある台風の日、亜希は穂乃香を橋から投げ落として殺害してしまう──。

物語はしかし、通常の映画のようには描かれない。亜希が穂乃香の殺害に至るまでのいくつかの場面は、稽古場のような場所で台本を手にした役者たちによって演じられ、しかもそれはリハーサルのように何度も繰り返されるのだ。

この映画は「役者たちの変化の過程」を捉えた作品なのだと紹介されることがある。なるほど、確かに映し出されるリハーサルらしきやりとりのなかで役者は徐々に台本を手にする頻度が減り、周囲の様子も稽古場然とした場所から「実際の」ロケーションへと変化しているようにも思える。だが、そこには本当に「役者たちの変化の過程」が映し出されているのだろうか。リハーサルは「物語」の時間軸に沿っては進んでいかない。同じ場面の異なる回のリハーサルがワンカットに収められているわけではないため、ある一回のリハーサルとまた別の回のリハーサルの前後関係も(カチンコによって数字が示される場合を除けば)観客にはわからない。そもそも、映画というのは完成時の場面の順序に沿って撮影することの方が珍しい。だから、観客が見るのは現実の時間経過に伴う「変化の過程」というよりむしろ、無数のバリエーションとしての変化ということになるだろう。

この作品が供述調書をその内容確認のために読み上げる場面からはじまっていることは示唆的だ。犯罪の容疑者となった人物は取調べから裁判へと至る過程で同じ内容を繰り返し供述させられることになる。その繰り返しは供述調書へと収斂し、内容確認のため「他人」である取調官によって読み上げられたのち、本人によってその内容が承認されることで「真実」として扱われる。だが、亜希と取調官とのやりとりからは、そこに記された内容が必ずしも真実を示すものだとは限らないということも見えてくるのだった。

リハーサルの場面はこの供述調書の内容確認場面に続いて始まる。演じられるのは取り調べよりも前、亜希がほのかを殺害するに至る過程にあたるいくつかの場面だが、すでに供述調書の内容を知っている観客にとってそれは、すでに起きた犯罪の再現ドラマのようでもある。

まるで供述調書を台本にしたようなリハーサルは、その一回一回が異なる回の供述をもとにしているかのように、少しずつ違ったニュアンスを帯びている。少しずつ異なるリハーサルの様子はむしろ、そのどれもが真実であると主張するかのようであり、唯一絶対の真実というフィクションは揺らいでいる。

事件に至る一連の出来事と記憶の反芻としての証言、そして供述調書。映画の台本と繰り返されるリハーサル、そして完成形としてのフィルム。パラレルな両者の関係はしかし、取り調べにおいて最終的なアウトプットであるところの供述調書と映画撮影のスタート地点である台本とが擬似的なイコールで結ばれることで奇妙な循環を生み出すことになった。供述調書も完成形のフィルムもあり得た帰結のひとつの可能性に過ぎない。供述調書へと収斂した真実は再び無数の真実へと発散していく。唯一の真実に至ることは不可能だ。

公式Twitter:https://twitter.com/domains_movie

草野なつかTwitter:https://twitter.com/na2ka

2020/09/11(金)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)