artscapeレビュー

許家維+張碩尹+鄭先喻「浪のしたにも都のさぶらふぞ」(前編・第一部)

2023年08月01日号

会期:2023/06/03~2023/09/03

山口情報芸術センター[YCAM][山口県 ]

砂糖の「甘み」は、コーヒー・茶・綿などの商品作物と同様、植民地主義が近代化や産業の合理化の推進とともに吸い上げる莫大な利益のメタファーでもある。現在、バイオ燃料の原料としても注目されるサトウキビは、アジア太平洋戦争末期、石油に代わって戦闘機のエンジンを動かす代用燃料としても期待されていた。本展は、日本統治時代(1895-1945)の台湾で主要産業として発展した砂糖産業を起点に、サトウキビの精糖や代用燃料/仮想現実を動かすソースコードといった、時代を駆動させる新旧の動力源について、台湾と日本の伝統的な人形劇により、「操る/操られる」支配構造の複雑さとともに問う。極めて重層的で秀逸な構造だ。

台湾出身のアーティスト、許家維(シュウ・ジャウェイ)、張碩尹(チャン・ティントン)、鄭先喻(チェン・シェンユゥ)の協働プロジェクトである本展は二部で構成される。企画はYCAMのキュレーター、吉﨑和彦。第一部の映像インスタレーション《等晶播種》(2021)の舞台は、日本統治時代の1909年に大日本製糖(現・DM三井製糖)が工場を設立し、近代的なインフラが整備され、「糖都」と称えられた街、虎尾(フーウェイ)である。一方、第二部で新作の《浪のしたにも都のさぶらふぞ》(2023)では、台湾でつくられた原料糖(粗糖)が、台湾と日本(内地)を結ぶ「内台航路」によって運ばれた、北九州の港町・門司が舞台となる。門司には、虎尾の製糖工場と同じく大日本製糖が運営する大里製糖所(現・関門製糖)があり、この工場で白く精製された砂糖は、さらに日本各地に運ばれていった。ともに製糖業で栄えた2つの都市を舞台に、さまざまな要素が絡み合い、人形と人形遣い、パフォーマーと3DCGのアバターのように、見えない糸の複雑な絡み合いが、台湾と日本、異なる時代と時代を結びつけていく。

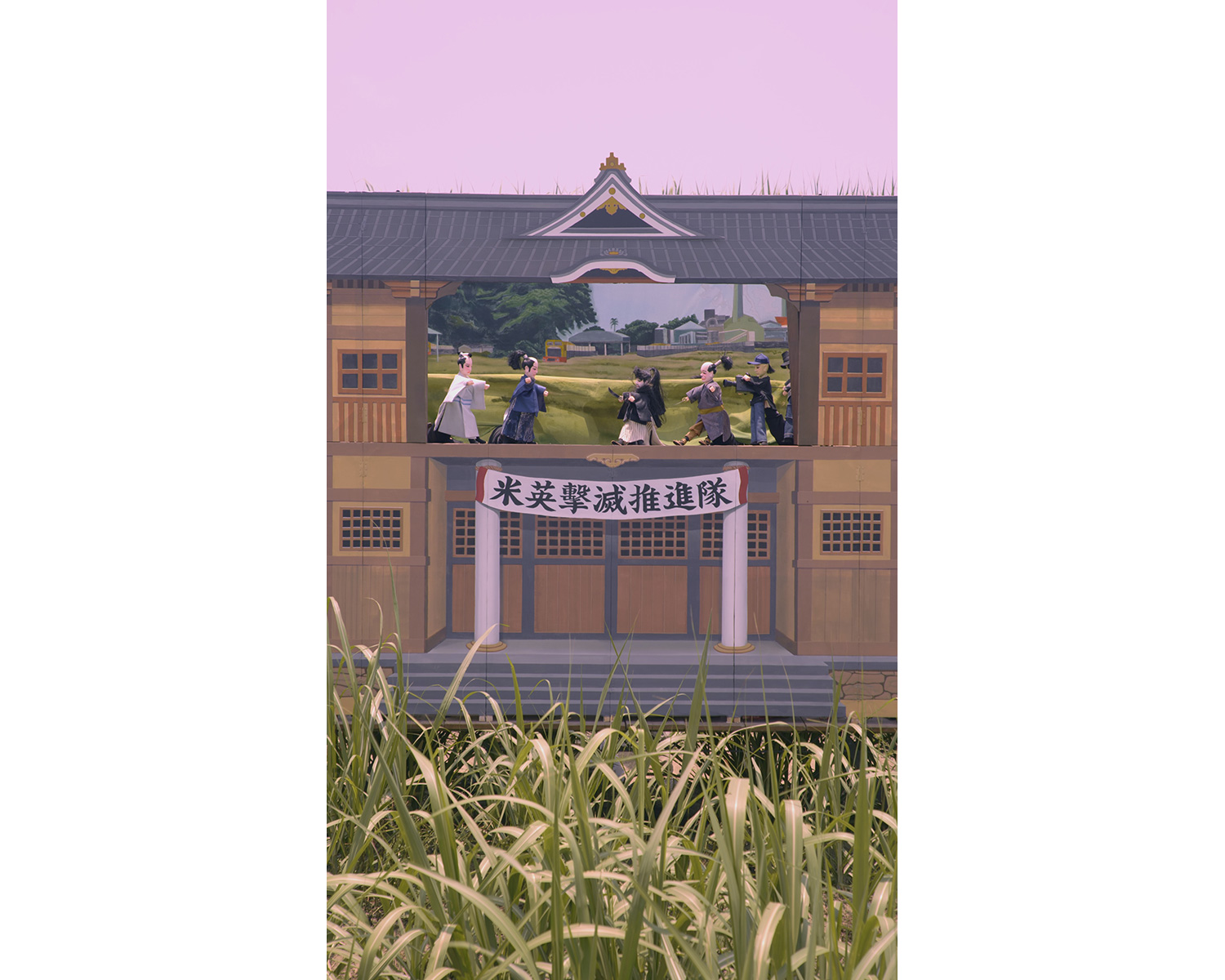

本稿の前編では第一部について、中・後編では第二部について記述する。まず、第一部の《等晶播種》では、虎尾の近代化の歴史について、3つの要素が同時並行的に展開しつつ語られる。寓話的な語り口の日本語のナレーション。台湾の伝統的な人形劇「布袋戯(ポテヒ)」の上演と伝統楽器の演奏。そこに、現存する製糖工場の機械や遺物を叩く現代音楽家の即興演奏が加わり、音響と多言語が混淆していく。3つのスクリーンは、砂糖の結晶をイメージした多角形をしている。一見シュールな印象を与えるのが、サトウキビ畑の真ん中で、幕末の時代劇を台湾語で上演する「布袋戯」だ。舞台の両脇には二胡や太鼓などの奏者が配置され、無観客のサトウキビ畑に伝統楽器の音が鳴り響く。演じられるのは、善良な市民を脅かす新選組を、孤高の覆面剣士・鞍馬天狗が切り伏せるという「勧善懲悪」の物語だ。人形たちが迫真のチャンバラを繰り広げる舞台の下には、「米英撃滅推進隊」と大きく書かれた幕がかかり、物語の進行にともなって、劇の背景画も近代以前の田園風景から工場が建つ近代的な街並みに推移し、やがて爆撃を受けて壊滅する。

[撮影:山中慎太郎(Qsyum!) 写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

大衆娯楽として人気を博した「布袋戯」は、布製の袋状の人形に片手を入れて操る、一種のパペットを使った民間芸能である。1940年代、皇民化教育の一環として利用され、『鞍馬天狗』『猿飛佐助』『水戸黄門』など日本の演目の上演が義務付けられた。「米英撃滅推進隊」のスローガンからは、なぜ新選組が「退治される悪役」として登場するのかが推察できる。勤皇・倒幕を掲げて天皇中心主義の明治国家を築いた維新志士VS幕府の末端組織の新選組という対立構造を借りて、「天皇の敵」をヒーローが打ち負かす物語が繰り広げられていたのだ。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

この「人形が演じる劇中劇」は、「ビデオカメラと録音マイクを構えた人形の撮影クルー」によって、さらに入れ子状に「撮影」され、「別の視線」をメタ的に示す。だが、その人形自体も誰かの手で操られているのだ。それは、「歴史を外部から批評的に眼差す視線」のメタファーだろうか。それとも、「無観客上演」を補うように、あるいはこれらは「映画のセットと役者」であり、「撮影中の映画をこれから見る観客」に向けて撮られているのだろうか。その観客たちもまた、(誰かの手で操られる)「人形」なのだろうか。「人形の撮影クルー」の両義性は、映画という娯楽もまた、戦時中にプロパガンダとして利用された歴史への想起を呼び起こす。

作中の布袋戯のシーン(映像スチル)

[写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]]

《等晶播種》は2021年に台湾で制作、発表された。ここで、虎尾の発展と衰退を語るナレーションが、あえて「日本語」で、かつ昔話のような語り口で語られることに留意したい。物語の舞台は「太平洋の南にある島」と曖昧にぼかされ、「町の飛行場からは、零式艦上戦闘機(ゼロ戦)が渡り鳥のように飛び立った」「クジラのような航空母艦は腹を見せてサンゴ礁に沈んでいった」など、寓話的なイメージで語られる。近代兵器が生き物にたとえられ、人形劇の牧歌的な世界観と親和的である一方、「日本」での上映は、こうした語り口の批評性がより際立つのではないか。「どこか遠い昔に起こった匿名的な出来事」と感じる距離感や、記憶の曖昧化と忘却。だがこれらの物語は、「遠い昔話」ではなく、現在と切断されていないことを音響的に示すのが、現存する製糖工場の中で、さまざまなモノを用いて即興的に鳴らされる音だ。工場内に張り巡らした金属線を弓でこする、不穏な音。鉄板をドラムのように叩くと、鉄板の上に置かれた無数の砂糖の結晶が飛び跳ね、驟雨のような音が響く。「現在」において鳴らされる「過去」の音が「もう一つの声」として音響的に介入し、海の轟きや爆撃を思わせる轟音や不協和音となり、すべてを飲み込んでいく。

(中編に続く)

2023/06/24(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)