artscapeレビュー

映像に関するレビュー/プレビュー

進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド

映画『進撃の巨人』後編を見る。予想どおりというか、特撮は見せ場ありだが、人間ドラマとしては失敗だろう。前者はいいが、後者はこうなるとわかっているのだから、事前に対策を立てられないものか。俳優がウワァアアーとか叫ぶベタな演出も、ホントやめてほしい。また世界の秘密をかいま見せる白い部屋が突然出てくるのだが、こういう重要な場所が単純にデザインとしてカッコ悪いのは致命的である。ちなみに、「エンド・オブ・ザ・ワールド」のエンドは「終わり」ではなく、「端」を意味するものだった。

2015/11/01(日)(五十嵐太郎)

伊藤高志映像個展

会期:2015/10/29~2015/11/01

LUMEN gallery[京都府]

日本の実験映像を代表する作家の一人、伊藤高志のほぼ全作品を一挙上映する個展。学生時代の8mm映画に始まり、《SPACY》《BOX》など、80年代~90年代半ばに制作された写真のコマ撮り撮影によるアニメーション(Aプログラム)、人物の実写によって不条理な心理的世界を描いた90年代後半~2000年代以降の中編作品(Bプログラム)、合わせて23作品計212分が上映された。

Aプログラムを貫くのは、「写真(静止画)と映画(イメージの運動)」の往還である。ゴダールは「映画は1秒間に24回の真実、あるいは死である」と言ったが、少しずつ距離やアングルを変えて撮影した写真をコマ撮り撮影し、1秒24コマのアニメーションとして再生することで、瞬間的に凝固させられ、「写真」のなかでいったん「死」を与えられたイメージが、擬似的な再生を迎えるのだ。ならば、そうした伊藤の映像作品のなかに、「ゴースト」的なイメージが繰り返し登場することは当然かもしれない。長時間露光(バルブ撮影)を用いることで、鬼火やエクトプラズマのような発光体の軌跡がスクリーン上を自在に駈け廻り、平凡なアパートの室内を異形の蠢く異界へと開いていくのだ。

このように、生と死の境界が曖昧になり、両者が重なり合って存在する幻視の世界は、Bプログラムへと受け継がれる。今回の個展で両プログラムを通覧して感じたのは、写真のコマ撮り/実写、映像の視覚的構造への自己言及/ストーリー性や心理的世界、8mmや16mmフィルム/ヴィデオ/DV/BDといったメディアの違い、などさまざまな相違はありつつも、両プログラムを架橋するそうした共通性である。Bプログラムの中編映像には、背後霊のように変質的なまでにつきまとう尾行者・窃視者がしばしば登場し、ストーリーの進行とともに、見る者と見られる者、自己と他者、死者と生者、現実世界と妄想の境界が不条理に溶解していく。あるいは《静かな一日・完全版》は、自分の「死」を演じた写真を撮り続けることで、自殺願望の成就を(繰り返し、だが擬似的に)味わう少女の物語である。

また、隣接したGalleryMainでは、撮影素材と機材の展示も行なわれた。写真を一枚ずつ台紙に貼り付けた撮影用スチールの実物は、パラパラ漫画のように手でめくって見ることができる。さらに、複数の写真を貼り合わせることで空間のパースが歪んで見えるスチールや、蝶番のように動く撮影用の台なども展示され、魔術的な映像が気の遠くなるような手作業によって生み出されていたことがよくわかった。

2015/10/31(土)(高嶋慈)

鉄道芸術祭 vol.5 ホンマタカシプロデュース もうひとつの電車~alternative train~

会期:2015/10/24~2015/12/26

アートエリアB1[大阪府]

京阪電車「なにわ橋駅」のコンコース内という特異な立地で知られるアートエリアB1では、鉄道をテーマにした芸術祭を毎年企画している。5回目の今回は、写真家のホンマタカシをプロデューサーに迎え、写真、映像、立体、インスタレーションなど多彩な展示を開催中だ。出品作品は、ホンマが編集した映像(リュミエール兄弟と小津安二郎とヴィム・ベンダースへのオマージュ)、建築家のドットアーキテクツによる京阪電車車両1/1模型内でのホンマのピンホール写真と蓮沼執太の音作品の展示、マティアス・ヴェルムカ&ミーシャ・ラインカウフによる抒情的な映像作品、街中でヘッドフォンやイヤホンから音漏れさせている人に近づき、漏れている音に合わせてダンスする小山友也の映像作品、電車内で居眠りしている人をテーマにしたPUGMENTのインスタレーションなど。また会期中のイベントも、貸切電車を用いたカメラオブスキュラ車両&ライブパフォーマンス&ファッションショー(12/12)、京阪光善寺駅内にホンマが設営したカメラオブスキュラを訪ねるツアー(12/4・6・26)など、凝ったプログラムが用意されている。

2015/10/23(金)(小吹隆文)

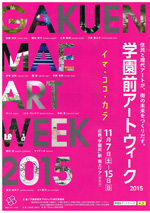

プレビュー:学園前アートウィーク2015──イマ・ココ・カラ

会期:2015/11/07~2015/11/15

近鉄「学園前駅」南エリア[奈良県]

関西を代表するニュータウンで、高級住宅街としても知られる奈良・学園前で、地域アートのイベントが行なわれる。会場は、近鉄「学園前駅」南側の邸宅、学校、公民館、美術館、ギャラリーなど7カ所。出品作家は、安藤栄作、伊東宣明、稲垣智子、マリアーネ、三瀬夏之介など14組だ。また、帝塚山大学、東北芸術工科大学、奈良教育大学による共同制作、地域の歴史をテーマにした写真展も同時開催される。一見豊かな環境に見える学園前だが、じつは少子高齢化や空き家問題が静かに進行しつつあるという。そうした問題をあぶり出し、意識を共有するために現代アートを用いるのがこのイベントの主旨である。過疎地でも大都市でもなく、「郊外」をクローズアップした点に、これまでの地域アートイベントとは異なる目新しさを感じる。

公式サイト http://gakuenmae-art.jp/

2015/10/20(火)(小吹隆文)

UNKNOWN ASIA──ART EXCHANGE OSAKA 2015

会期:2015/10/17~2015/10/18

大阪市中央公会堂[大阪府]

大阪のFM局「FM802」のアートプロジェクト「digmeout」と、アジアン・クリエイティブ・ネットワーク(ACN)等が共同で企画した、アーティスト主体のアートフェア。日本、中国、台湾、香港、韓国、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシアから120組のアーティストが集い、作品の展示・販売を行なった。一方、日本と東南アジア各国からアート、デザイン、メディアのキーパーソンを審査員として招いており、彼らとアーティストの出会いの場、つまりビジネスマッチングの機会を設けているのも大きな特徴である。出展者から国際的に活躍する人材を輩出すれば、このイベントのステイタスは揺るぎ無いものになるだろう。そのためにも、第2回、第3回と継続する必要がある。筆者は会期前日のプレビューに参加したが、会場を覆う華やかな熱気と多国籍の人々が集う様子に高揚感を覚えた。今後関西を代表するアートイベントになるよう、上手に育ててほしいものだ。

2015/10/16(金)(小吹隆文)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)