artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

地域の課題を考えるプラットフォーム 「仕事と働くことを考える」(その2) 村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』

会期:2022/12/23~2022/12/24

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

2020年初演の村川拓也の演出作品『Pamilya(パミリヤ)』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床、車椅子への移動、洗顔と着替え、食事と入浴の介助、ラジオ体操、夕食、ベッドへの移動、退勤までの一日の介護労働のダイジェストが、身体の接触以外はマイムで行なわれる。舞台装置は、ベッド、パイプ椅子、車椅子に見立てたキャスター付きパイプ椅子、風呂の浴槽に見立てた台だけで、観客が想像する「余白」に満ちている。

[撮影:金サジ(umiak)]

その余白を埋めていくのが、介護労働の再現シーンの合間に介護士のジェッサが語る個人史だ。担当していた認知症の高齢女性「エトウさん」に、自身やフィリピンの祖母を重ね合わせ、特別な思いを抱いていたこと。野性的な力強い目をした「エトウさん」が暴れたり、手を叩こうとする様子に、言葉の壁や周囲の批判、異国での孤独といった境遇に負けずに戦っている自身が重なったこと。フィリピンで倒れた祖母の世話もできず、「エトウさん」と同じく最期を看取れなかった自責の念。

タイトルの「Pamilya」はタガログ語で「家族」を意味する。「昨日、見舞いに来た」と一言だけ言及される「エトウさん」の娘。シングルマザーとして働くジェッサ自身の、フィリピンにいる娘。「家族」「故郷」から切り離され、孤独で、血縁の繋がりもない者どうしの擬似的な家族関係が浮かび上がる。

本作は、村川の出世作『ツァイトゲーバー』の形式を踏襲しつつ、個人的な語りを織り交ぜることで、外国人労働者に支えられる介護現場、個人史から日本の近現代史に至る時間的スパン、女性とケア労働、介護と擬似家族など、より多面的な奥行きを獲得した。村川自身の作品史においても日本のドキュメンタリー演劇においても突出した秀逸な作品といえる。

構成は初演とほぼ同じだが、2年の歳月には大きな変化がある。ジェッサが2022年1月に日本での介護の仕事を辞め、帰国したことだ。『Pamilya』には、初演の段階ですでに、「今は亡き『エトウさん』と過ごした日々の記憶を反芻しながら再現する」という身体的記憶のレイヤーがあったが、再演ではさらに「初演時の記憶を想起しながら再現する」という記憶の重ね書きが発生している。

『Pamilya』の詳細や「その日の観客が被介護者の役を担う」仕掛けの複数の機能については、初演時の評を参照されたい。この再演評では、「不在と声」というキーワードから改めて焦点を当て、特に「マイクの介在・選択的使用」という仕掛けに着目して考察する。

『Pamilya』の秀逸な仕掛けのひとつは、「『エトウさん』に話しかける際のみマイクを使用する/ほかの被介護者や同僚の職員に話しかける(フリで発話する)際にはマイクを使用しない」というルールである。移動や介助のタイミングで呼びかける度に、マイクを床から持ち上げたり置いたりを繰り返すため、間接性や異質さが際立つ。

[撮影:金サジ(umiak)]

[撮影:金サジ(umiak)]

「不在」は村川作品のキーワードのひとつだが、本作でも「マイクの介在・選択的使用」によって、「不在」がもつ多義性が浮かび上がってくる。入浴シーンを出発点に検証していこう。「エトウさん」が浴槽に浸かる間、ジェッサはマイクで話しかける。「エトウさん、髪短いね」「昔は長かったと?」「昔はいろんな髪型してたと?」。「エトウさん」役の観客には、「アイコンタクトやうなずくなどのコミュニケーションは取ってよいが、声を出してはいけない」という制約が予め演出家から課されているため、「エトウさんの返事」は不在だ。その不在はまず、観客に「想像」する余地を与える(個人的な好み? 「手入れ・管理しやすい」という施設側の都合?)。

それは同時に、「エトウさん」は徹底して「声」を封じられているという残酷さや非対称性にも見える。『Pamilya』は、ジェッサを取り巻く周囲のすべて(施設、同僚職員、被介護者)を透明化することで、日本社会で半ば不可視化されている「外国人介護士」を逆説的に浮き彫りにする。一方、同様に不可視化されている「認知症の要介護者」には、「マイク=発言権」を与えないことで、「声」も奪ってしまう。あるいは、より即物的な次元では、「エトウさんの声の不在」は、後半で語られるように「最後の頃は衰弱して、声もほとんど聴き取れなかった」状態の「再現」でもある。

だが、ここにはさらに、「もはやジェッサの記憶のなかにしか存在しないエトウさん」「一対一の親密な関係のなかでエトウさんが見せた振る舞い」を代理・表象することは暴力的な収奪行為なのではないか? という倫理的態度がある。

二人の親密性の暗示としても読めるのが、中盤のカラオケタイムでジェッサが歌う「瀬戸の花嫁」だ。昭和47年にヒットしたこの歌謡曲では、故郷の島に残した家族に別れを告げ、別の島へ嫁ぐ花嫁の心境が歌われる。「島から島へと 渡ってゆくのよ/あなたとこれから 生きてくわたし」。この歌詞は、「エトウさん」とジェッサの境遇の重ね合わせに加え、「エトウさん」役に向けて──ただし「距離」を保って──歌われることで、「あなた=エトウさんと新たな島で家族として生きるジェッサ」自身を歌ったものとしても響き始める。こうして、「エトウさんの声」は、単に「不在」なのではなく、親密な関係のなかでジェッサにだけ向けて発せられ、ジェッサにしか聴き取られなかった声が確かに存在したことを、不可視性や残酷さを潜り抜けて再浮上させるのだ。

ラストシーンで、ジェッサは退勤の挨拶後、「エトウさん」が寝ているベッドにわざわざ戻り、「明日から長い休みを取るね」「戻ったらまた会おうね」と声をかけて退場する。このシーンは、「長期休暇中に亡くなったエトウさんとの最後の別れ」の再現だろう。ジェッサが舞台から退場=施設の外へ出た後も、「エトウさん」が横たわるベッドだけが舞台上でポツンと照明に照らされる。この静かなラストシーンも、両義的な解釈を差し出すだろう。長期休暇すなわちフィリピンの「家族」の元に戻るジェッサと対照的に、「(擬似)家族」から切り離され、ひとり取り残された「エトウさん」の孤独の強調。一方でそれは、「エトウさんがまだ生きている時空」の固定でもある。舞台上に(まだ)存在している「エトウさん」は、社会的に不可視化され、衰弱で声が出なくとも、「側で声を聞き届けてくれる存在」がいなくなって初めて人は本当の意味で「孤独」になることを見る者に突きつける。あなたにはそのような「家族(パミリヤ)」がいますか、と。

[撮影:金サジ(umiak)]

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/71292/

関連レビュー

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2022/12/23(金)(高嶋慈)

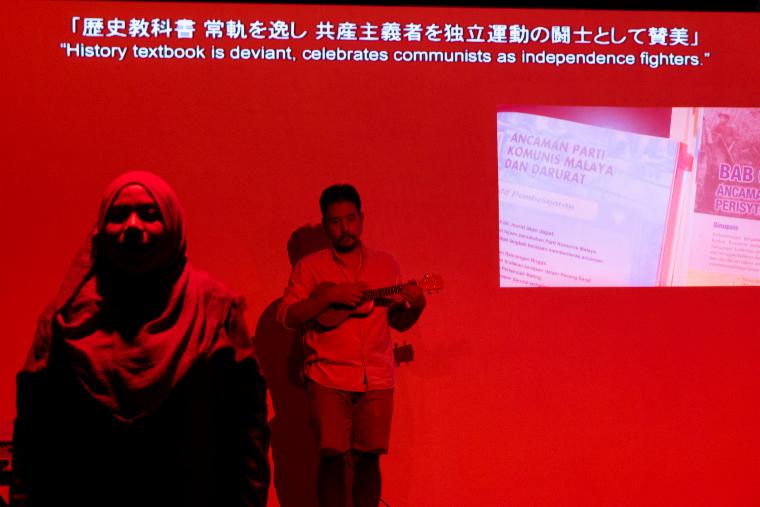

YPAM 2022 ファイブアーツセンター『仮構の歴史』

会期:2022/12/14~2022/12/17

BankART KAIKO[神奈川県]

ファイブアーツセンターは、パフォーマンス作家、映像ジャーナリスト、アクティビストらが集うマレーシアのアーティスト・コレクティブである。近年日本でも上演された『Baling(バリン)』『バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章』は、多民族国家マレーシアの現代史や独裁的な政権に対し、抑圧された記憶や出演者の個人史を織り交ぜて多角的に検証することで、「公式の歴史」を相対化し、オルタナティブな未来を想像=創造しようとする、秀逸なドキュメンタリー演劇だった。

『Baling』のスピンオフという位置づけの本作も、上記2作品と同様にマーク・テが演出し、「マレーシアの歴史教科書」の記述を主軸に、「公式の歴史」の解体作業をオルタナティブな未来へ架橋しようとする作品だ。『Baling』では、第二次世界大戦終結後、イギリスからの独立をめぐる内戦状態を終結させるため、1955年に行なわれた「バリン会談」が演劇的に「再現」された。この会談の目的は、ジャングルに潜伏して反英武装闘争を展開していたマラヤ共産党の武装解除にあった。内戦終結後、マラヤ共産党書記長のチン・ペンをはじめ党員たちはタイへ亡命。「公式に語られず、抑圧・忘却された記憶」と、「政府の公式見解」を植えつける抑圧装置としての歴史教科書が本作の主軸をなす。そこに「出演者自身の個人史を語る声」が並置され、「大文字の国家の歴史」を複層的に語り直していく。

冒頭、ウクレレの優しい響きに乗せた歌で本作は始まる。2人のパフォーマーが、床にチョークで絵や印を描いていく。歴史教科書を床に置いて輪郭をなぞった四角いフレーム。マレーシア国旗の三日月と星がいくつも瞬く。自分たちの足元の基盤が何でできているかを、「学校教育」の道具立てとともに示す詩的な導入だ。

そして、21世紀になっても亡命先のタイのジャングルで暮らす、高齢の元共産党員たちのインタビュー映像が断片的に映し出される。これは未完のドキュメンタリー映画『革命'48』の一部で、インタビュー映像は40時間にのぼるという。監督は、本作にも出演するファーミ・レザ。スカーフをまとう女性ジャーナリスト、ラーマー・パウジは18歳でこの映画の上映会を見たとき、「マラヤ共産党=テロリスト=怒った中国人」という歴史観がひっくり返ったと語る。

[撮影:前澤秀登]

本作では、マレーシアの戦後史とともに、中等教育の歴史教科書の内容が検討されていく。第二次世界大戦終結後、再植民地化を図るイギリスに対し、統一マレー国民組織(UMNO)が結成され抵抗した。1957年の独立後、UMNOは61年間にわたり政権与党の座につく。一方、反英武装闘争を展開したマラヤ共産党は「テロリスト、犯罪者」の烙印を押され、彼らがジャングルでゲリラ戦を展開した「マラヤ非常事態(1948-1960)」の死者名は教科書に載っていない。UMNOに対抗する左派が呼びかけた各地での市民の平和的なゼネストの記載もない。

[撮影:前澤秀登]

2018年の選挙でUMNOは敗れ、マレーシア史上初の政権交代が起こる。新しい教科書が改訂されたが、「共産主義者を独立闘士として賞賛している」として修正・発禁を求める激しい論争が起きた。現在、UMNOは連立政権で返り咲き、新しい教科書が今後どうなるかは不透明だという。

こうした歴史教科書についてのレクチャーパフォーマンスは、元党員のインタビュー映像の抜粋、ウクレレが伴奏する革命についての歌、個人史の語りによって中断・断片化され、交互に展開しながら、同時並行的に「床のイラスト」が上書きされていく。英国旗を思わせる直線の交差は鉄条網になり、「教科書の四角いフレーム」の中には目鼻のない男女の肖像が描かれ、さらに目の部分が線で消され、「消去された死者」を暗示する。床に寝転んで自らの腕や上半身の輪郭をなぞった線は「事故現場」を思わせ、元々描かれていた「国旗の星」が銃痕のように見えてくる。

出演者自身が個人史を語る声もまた、「国家の大文字の歴史」と混ざり合い、複層的に語り直していく。パフォーマーのファイク・シャズワン・クヒリが語る、『Baling』への出演経験。「撃たれても死なない亡霊」「男を誘惑してジャングルに連れ込む魔女」としてコミュニストを語る「ストーリーテラー」だった父の思い出と家族史。上述のドキュメンタリー映画『革命'48』を見て衝撃を受けたパウジは、ジャーナリストとしてウクライナでの取材経験を語る。映像中の元党員の老人たちも、マレー系、中華系、インド系とルーツは多様で、武装闘争の経験や視点にも差があり、一枚岩ではない。

[撮影:前澤秀登]

終盤、「あらゆる歴史教科書は本質的に未完であり、埋めるべき間隙や空白がある」という言葉とともに、教科書のページをめくる様子がライブ映像で投影される。そして、モノクロの図版が、元党員の老人たち、『Baling』の舞台写真、取材カメラを持つ出演者たちの映像に置き換えられ、自分たちも歴史の更新作業に参加していることを示す。その先に続くページは白紙だ。

政府にとって都合の悪い事実の「消去」を、オルタナティブな歴史を語るための「余白」として読み替えること。「国民的ナラティブは誰が所有しているのか」という問い。作中、歴史の授業の再現シーンで「山下奉文によるマレー(シンガポール)陥落の年月日」が暗誦されるように、本作は日本と無関係ではない。「新しい歴史教科書をつくる会」、安倍政権下での「慰安婦」の記述の削除や修正など、歴史修正主義とナショナリズムの結託。「過去を眼差すことは、未来を見ることにほかならない」ことを、「多言語による対話」をメタ的に組み込んだ多層的な声の集合体として示す本作は、示唆と希求に満ちている。

公式サイト:https://ypam.jp/programs/dr81

関連記事

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN マーク・テ『Baling(バリン)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年12月01日号)

シアターコモンズ ’18 マーク・テ/ファイブ・アーツ・センター「バージョン2020:マレーシアの未来完成図、第3章」|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/12/15(木)(高嶋慈)

文学座『文、分、異聞』

会期:2022/12/03~2022/12/15

文学座アトリエ[東京都]

芸術か思想か。しかしそれだけが問題か。三島由紀夫『喜びの琴』上演の是非をめぐって文学座が多くの脱退者を出した1968年の事件に取材した文学座『文、分、異聞』(作:原田ゆう、演出:所奏)が描くのは、芸術か思想かという問いに揺れながら、しかし一方で現実のさまざまな問題にどうしようもなく囚われ、悩み足掻く俳優たちの姿だ。

舞台は『喜びの琴』の上演をめぐり喧々諤々の議論が交わされる文学座の総会の場面からはじまる。主たる争点は『喜びの琴』の上演が文学座の掲げる「芸術至上主義」や「思想的に中道であること」と対立するのではないかということ。『喜びの琴』で描かれる列車転覆事件が1949年に起きた松川事件を想起させ、しかも現実の裁判では犯人と疑われた20人の労働組合員全員に無罪判決が下されたばかりであるにもかかわらず、作中では列車転覆が左翼分子による犯行とされていたためだ。上演賛成派も反対派も一歩も譲らず総会は紛糾。結論は翌日に持ち越され──。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

と、「今日の総会はこんな感じだった」というシン(松浦慎太郎)の言葉で場の雰囲気は一変する。実は冒頭のこの場面は「芝居」である。テレビドラマの撮影で総会に参加できなかったマユミ(鈴木結里)のために、研究生の仲間が総会の様子を再現して見せていたのだ。『文、分、異聞』は『喜びの琴』事件を題材としつつもその顛末を追うのではなく、その渦中にありながら研究生という立場ゆえに意思決定からは疎外され、「宙ぶらりんな立ち位置」に置かれた若き俳優たちの一夜を描き出していく。

「再現」を終えた俳優たちは互いの出来を評し合うが、それも長くは続かない。それぞれに事情を抱えた若者たちには『喜びの琴』事件などよりほかに関心を寄せるべき問題がいくらでもあるからだ。アトリエを片づけながら各々好き勝手な話題に興じるうちになんとなく解散の雰囲気となるのだが、出ていった数人を無理矢理に連れ戻してきたケイスケ(相川春樹)が「皆さんにはこの文学座への思いがまったくないじゃありませんか!」「皆さんは何も感じていないんですか?」と問いを投げかけたことから事態は思わぬ方向へと転がっていくことになる。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

「研究生も意見を持っていた方がよくないかな?」とタダヒコ(奥田一平)が応じたのを皮切りに、しばしば脱線しながらもそれぞれに意見を表明しはじめる研究生たち。『喜びの琴』を上演すべきか否か。上演するのとしないのとどちらが文学座の理念に叶うのか。そもそも自分は座員に上がれるのか。文学座の俳優が目指すべき演技とは何か。上演中止で賛成派が抜けるならそれは研究生にはチャンスなのでは……? 研究生の意見なんてどうせ聞いてもらえない。議論するより実践あるのみ。そうだ、上演が決定するまでアトリエを封鎖しよう!

悪ふざけからはじまったアトリエ封鎖は全員での「三島を守れ! 上演賛成!」のシュプレヒコールに至るが、ひとりそこに加わることができないでいる者がいた。尊敬する杉村春子を裏切ることはできないというキョウコ(梅村綾子)に対し、ただの悪ふざけだから、いや、演技だから一緒に声を上げようと迫る面々。それでもキョウコは頑なだ。険悪な雰囲気になるなか、やがてそれぞれが抱える恋情や嫉妬、鬱屈した思いが露わになっていく。

[撮影:宮川舞子]

[撮影:宮川舞子]

『喜びの琴』事件をめぐる物語を期待して劇場に足を運んだ観客としては、青春群像劇のような筋運びにはぐらかされたような気分にもなるのだが、しかし実のところ研究生たちのやりとりには事件の本質が映し出されてもいる。たとえ嘘だろうと上演賛成とは言えないというキョウコの態度には、たとえ芝居だろうと左翼批判の作品は上演できないという上演反対派のそれにたしかに通じる部分があるからだ。

いや、そもそも『喜びの琴』上演の可否がこれほど問題となったのも、芸術か思想かという二項対立にさまざまな現実的問題が絡みついていたからだった。年初めに劇団雲との分裂騒動で多くの座員を失っている文学座としては、これ以上の座員を失うわけには、ましてや看板作家である三島を失うわけにはいかない。一方で、集客のために労演(勤労者演劇協議会)に頼らざるを得ない現状を考えれば、労働者から反発を食らうような作品の上演は避けたい。演劇は現実と無関係ではいられず、それはつまり思想と、政治と無関係ではいられないということだ。

結局、研究生たちの思いとは無関係に上演は中止となる。だがそれでももちろん現実は、生活は続く。夜が明け、再び開いたアトリエの扉から出て行こうとするケイスケが不意に歌い出す『ホンダラ行進曲』は苦く切実に、しかしどこか明るくも響くのだった。「一つ山越しゃホンダラダホイホイ」「越しても越してもホンダラホダラダホイホイ」「だからみんなでホンダラダホイホイ」。

『文、分、異聞』:http://www.bungakuza.com/bunbun/

文学座:http://www.bungakuza.com/

関連レビュー

温泉ドラゴン『悼、灯、斉藤』プレ企画リーディング公演|山﨑健太:artscapeレビュー(2022年11月15日号)

2022/12/13(火)(山﨑健太)

チーム・チープロ『京都イマジナリー・ワルツ』

会期:2022/12/01~2022/12/05

STスポット[神奈川県]

「触れることが過剰に制限されていた不思議な時間に、わたしたちは、想像の上で誰かと踊る『ワルツ』をイマジナリー・ワルツと呼び、この踊りの型をもちいたリサーチをはじめました」。

2021年にKYOTO EXPERIMENTで初演され、YPAMフリンジのプログラムのひとつとして今回横浜で再演された『京都イマジナリー・ワルツ』(振付・構成:松本奈々子、西本健吾/チーム・チープロ)の当日パンフレットにはこんな言葉が記されていた。舞台に登場した松本が観客の一人ひとりと目を合わせ、誘うように手を差し伸べると、舞台奥に「みなさんはわたしと向かい合って立っていることを想像してみてください」とテキストが投影され、機械音声でそれが読み上げられる。「わたしは今日 この劇場に集まった皆さん一人ひとりとワルツを踊りたいと思っています」。

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

作品は投影されるテキストとその機械音声による読み上げ、そして松本のステップによって進行していく。京都での松本の体験。西洋化と近代化の象徴としての社交ダンス。かつてあった東山ダンスホールとそこで踊ったダンス芸妓と呼ばれる人々。身体の接触は不道徳であるという理由で社交ダンスが禁止されたこと。バレエに励み、しかし身体をまなざし鍛え続けることへの恐れから逃げ出した記憶。ワルツの起源に関する物語。テキストが語るワルツをめぐる歴史的なエピソードと個人的な記憶は舞台上でステップを踏み続ける松本の身体に束ねられていく。

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

語られる身体の多くは外部からもたらされた、さらに言えば男性から女性へと向けられた規範によって形づくられたものだ。「いったいそのような理想は誰にとっての理想だったのか」。

ステップを踏み続けていた松本が舞台からいなくなり、祖母と踊った想像上のワルツは「とてもプライベートなもの」なので「お見せすることはできません」と観客の視線が拒絶されたとき、私がともに踊っていた想像上の松本は本人から遊離したイメージでしかなかったのだというあまりに当然のことが改めて突きつけられる。言葉が引き起こす想像を松本の身体に投影すればするほど、松本自身とその身体は私の視線から逃れていく。

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

テキストは「わたしたちは想像します」と繰り返すが、「わたしたち」の想像が完全に一致することは決してない。それでも気づかぬふりで互いに自分の想像を相手に押しつけ合うことは明白な暴力である。ただそれがあまりに日常的な行為であるがゆえに、普段は等閑視されているに過ぎない。

だがもちろん、ダンスは他者の視線や欲望、想像によって一方的に規定され立ち上がるものではない。そこには「芸を磨くことの喜び」が、「自分の身体が見られていることの喜び」が、踊ることそれ自体の喜びがあったはずだ。

『京都イマジナリー・ワルツ』はだから、我が身にべったりと張りついた他者の想像を一度引き剥がし、そこにギャップがあることを承知で改めてそれを引き受け直そうとする試みだ。「想像の上で誰かと踊る」ことはむしろ、生身同士で触れ合って踊るときでさえ二人の間に想像の皮膜が存在していることを確認するためのトレーニングなのだ。「わたしたちは目の前にたぬきが立っていることを想像します」。「わたしたちが望む誰かにそのたぬきが化けてくれることを想像します」。私は向かい合う二匹のたぬきが互いを化かし合う様を想像する。だがそうするうちに「やがて自分が自分ならざるものに変身している」こともあるだろう。もちろんその意味合いは両義的だ。そう言えば、この作品の冒頭で語られていたのは鴨川の情景だった。川を挟んでその両岸で踊ることを想像すること。「川はこちらの世界とそちらの世界のあいだを流れています」。「川の中に仮想の重心があると想像してみてください」。そうしてワルツの基本として「ふたりの間に重心を意識」すること。

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

上演のラストに置かれた一連の言葉は冒頭のフレーズを反復するかのようでありながら、しかしその響きを決定的に変えている。「こちらの舞台でわたしが立っているのが見えますか?」という冒頭の問いかけが単なる形だけの確認ではなかったことはいまとなっては明らかだ。1時間にわたって松本を見続けていたはずの観客は「わたしを見てください」と改めて呼びかけられることになる。観客にその呼びかけの重みを引き受ける覚悟ができたとき、ようやくワルツを踊る準備が整うことになるだろう。舞台の上では「わたしはあなたたち一人ひとりの重さと踊っていることを想像しています」と松本が待っている。

[撮影:岡はるか]

[撮影:岡はるか]

チーム・チープロ:https://www.chiipro.net/

2022/12/05(月)(山﨑健太)

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース『ライカムで待っとく』

会期:2022/11/30~2022/12/04

KAAT神奈川芸術劇場[東京都]

沖縄についての物語、と言われたとき、どのような物語を思い浮かべるだろうか。『ライカムで待っとく』の登場人物のひとりはこう言う。「アメリカに支配されて、差別されて、隷属されて、その怒りや鬱憤が吹き出した末の犯行。必要なのは、そういう物語だよ」。「その方が読者の共感も狙える」し「沖縄の人たちに寄り添った記事になると思わないか」と。

沖縄本土復帰50年となる今年、「忘」をシーズンテーマに掲げたKAAT神奈川芸術劇場のプロデュース作品として、沖縄在住の劇作家・兼島拓也が書き下ろした『ライカムで待っとく』が田中麻衣子の演出で上演された。この作品は1964年、アメリカ占領下で起きた米兵殺傷事件を基に書かれた伊佐千尋によるノンフィクション『逆転』に着想を得たものだという。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

雑誌記者の浅野(亀田佳明)は、妻・知華(魏涼子)の祖父の葬儀で沖縄へ向かうため、仕事を切り上げようとしていた。そこに上司の藤井(前田一世)が沖縄出身の伊礼(蔵下穂波)を連れてやって来る。見せられた写真に写る自分そっくりの人物に驚く浅野。それは伊礼の祖父なのだという。伊礼は、祖父の手記に記されていた、かつて沖縄で起きた米兵殺傷事件のことを取材してもらえないかと浅野に依頼する。半ば押し切られるようにして浅野は取材を引き受けるが、その写真には知華の祖父・佐久本寛二(南里双六)も写っていたこと、そして佐久本が米兵殺傷事件の容疑者のひとりだったことがわかり──。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

物語は2022年と1964年を行き来し、舞台上では浅野の取材内容を再現するかのようにして過去が立ち上がっていく。あるいはそれは伊礼の祖父の手記に、伊佐の『逆転』に記された過去であるのかもしれず、何より兼島の戯曲に書き込まれた物語であることは間違いない。いずれにせよそこでは記された言葉が先にあり、因果は逆転している。再生産される物語。やがて取材を進める浅野の現在もまた、自らにそっくりだという伊礼の祖父のそれと重なり合うようにしてウロボロスの環のように閉じた因果に、あらかじめ定められた「沖縄の物語」に飲み込まれていく。現在と過去は混じり合い、そして浅野たちはある選択を迫られる。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

廃藩置県に沖縄戦。浅野に向けられた「忘れたんですか? あなたが沖縄をこんなふうにしたんですよ」という言葉が示すように、「沖縄の物語」は本土の人間が書いてきたものだ。舞台上ではそうして沖縄に与えられた物語が手際よく展開されていく。なぜだかそこに巻き込まれ戸惑う藤井に沖縄の男が放つ「こういうふうになるよって、なってるから」という言葉は痛烈だ。男は辺野古と思われる場所に座り込む人々に対しても「もうこの後どうなるか決まってるんですけど」「そのうち立ち上がって、どっか行っちゃうと思うので、それまで待っとくしかないですね」と容赦がない。しかしその視線が向けられた先にあるのは辺野古ではなく観客が座る客席なのだ。私もまた「そのうち立ち上がって、どっか行っちゃう」観客のひとりでしかない。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

物語の案内人のようにふるまうタクシー運転手(南里)は、沖縄は日本のバックヤードなのだと言う。そういえば、舞台裏から持ち出された箱には核兵器や毒ガスが詰め込まれていたのだった。表舞台が美しく平和であるためには、そんなものはバックヤードに押し込めておかなければならない。バックヤードという言葉はまた、物語を紡ぐことそれ自体の限界を示すものでもあるだろう。言うまでもなく、舞台の上に乗るのは物語として描かれた人々だけだからだ。その背後には無数の描かれなかった人々がいる。回り舞台がいくら回転しようと舞台裏が、そこにいる人々が見えてくることは決してない(美術:原田愛)。

兼島の戯曲は軽やかなユーモアで観客を引き込んでいく。演劇の構造を利用する手つきも巧みだ。だが、その先に待ち受けている物語はあまりに重い。田中の演出と俳優陣(上記に加え小川ゲン、神田青、あめくみちこ)の演技はそれらを舞台上に見事に立ち上げており、特に南里は飄々とユーモアを、悲哀を、怒りを、諦念を演じて素晴らしかった。演劇の上演は戯曲というあらかじめ書かれた言葉によって定められたものだが、舞台上にはそれ以上のものがあるのだ。そこに僅かな希望を見出すことくらいは許されるだろうか。

[撮影:引地信彦]

[撮影:引地信彦]

『ライカムで待っとく』の物語がどのような顛末を迎えるのか、その詳細はここには書かない。この作品はこれからも再演されていくべき作品であり、観客がその客席に居合わせることにこそ大きな意味がある作品だからだ。あるいはせめて戯曲を読むのでもいい(戯曲は雑誌『悲劇喜劇』2023年1月号に掲載)。そうして多くの人が、兼島拓也という沖縄在住の劇作家が書いたこの物語に立ち会うことを願っている。

『ライカムで待っとく』:https://www.kaat.jp/d/raikamu/

2022/11/30(水)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)