artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない(Who’s Afraid of Representation?)』

会期:2022/10/02~2022/10/04(※)

愛知県芸術劇場 小ホール(B1)[愛知県]

※国際芸術祭「あいち2022」内、パフォーミングアーツプログラムでの上演

身の毛がよだつ、よだつ。一転、雲をつかむようなトレースのできなさが去来する。この差は何なのか。

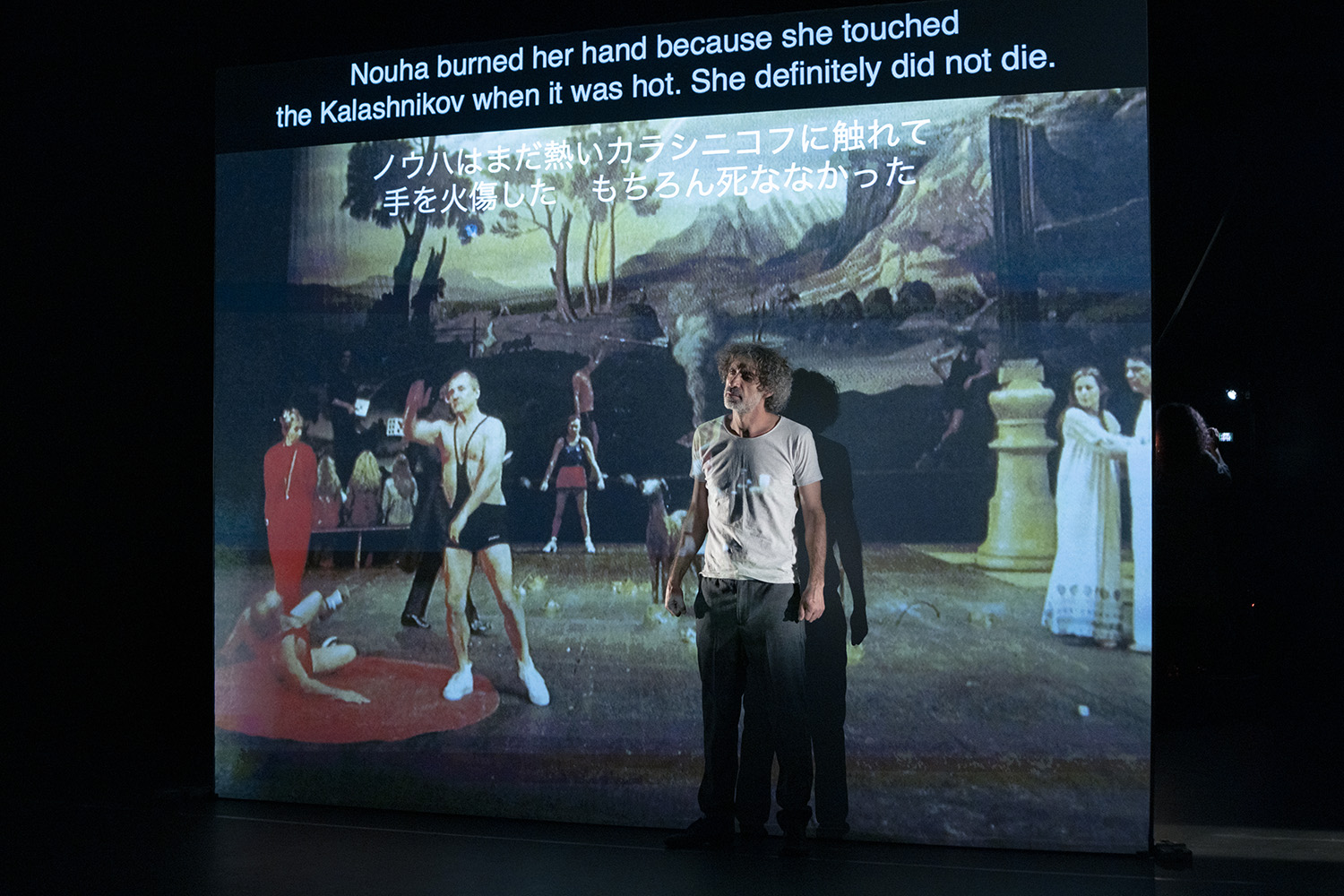

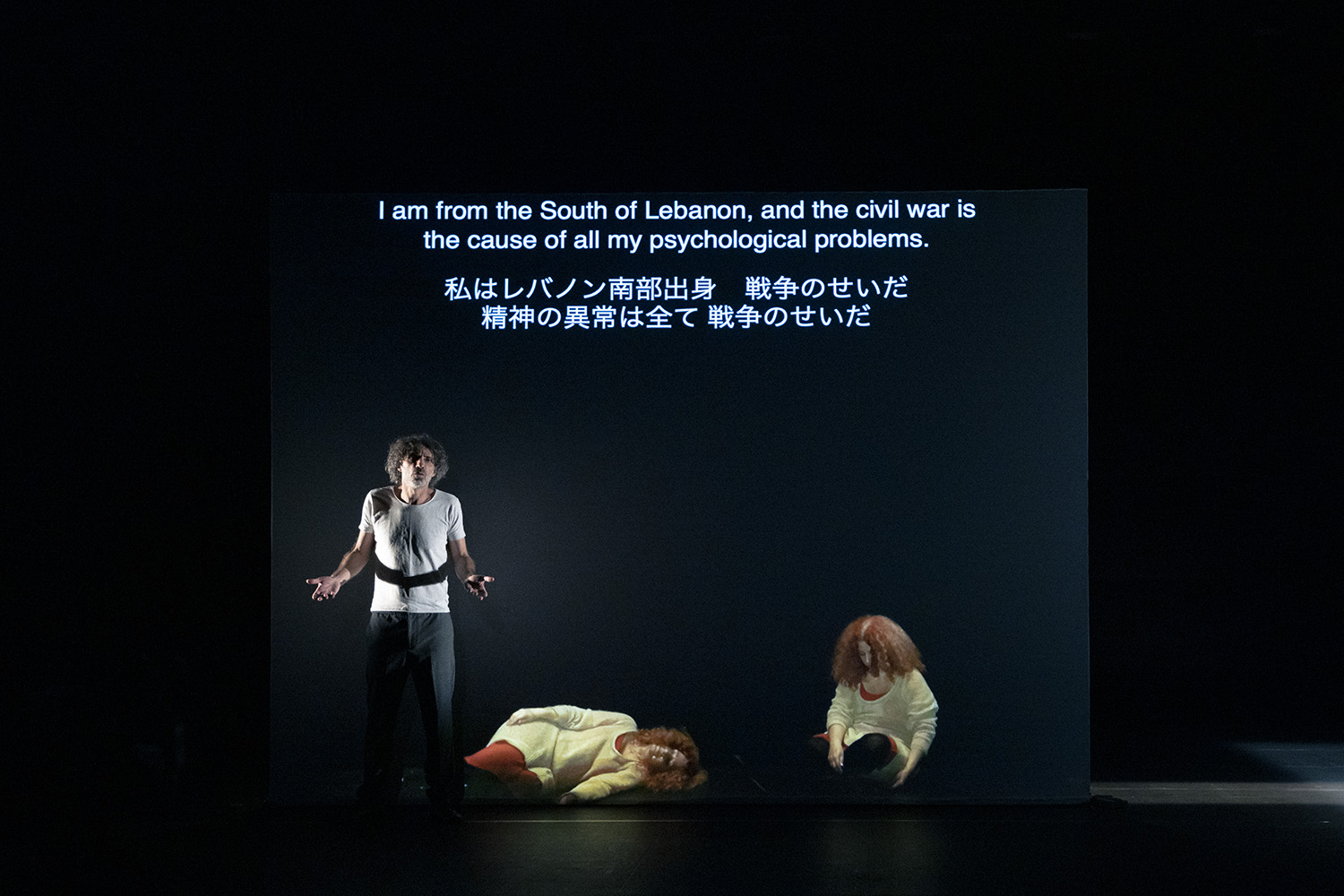

ラビア・ムルエによるパフォーマンス『表象なんかこわくない』は、二人の登場人物が壇上にスクリーンを降ろすところからスタートする。ひとりがボディアートの歴史書を無作為に開き、その頁に相当する秒数だけ、そこに掲載されている作家や作品について紹介する。このパフォーマンス史の要約が本作の主軸となるのだが、開いた頁に図版しかないとき、ムルエ自身が演じるもうひとりが、1975年から1990年まで続いたレバノン内戦と、2002年に首都ベイルートで起こった大量殺人事件の犯人について、独白ともナレーションともつかないある男の視点からであろう叙述を差し込んでいく。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ときに60秒にも満たないなか、次々と作家・作品について語られるのだが、彼女らが命を危険に晒した逸話も多い。路上でブラックボックスに入れた自身の胸を通行人に触らせ、その胸を触る相手を眼差したヴァリー・エクスポートの《Touch Cinema》(1968−71)、マリーナ・アブラモヴィッチが観客にその身を委ね、花を捧げられ、服を裂かれ、遂には銃で撃たれんとした《リズム0》(1974)、そもそも撃たれるということを作品としたクリス・バーデンの《Shoots》(1971)。聞いているだけで身体が冷え、血が引いていく。要旨でしかないが、身振りとアラビア語(と字幕)で伝えられる、かつて作家たちが身を置いた状況は、時代や地域の複雑な意味の絡まり合いを伴っていようとなかろうと、身につまされる。

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

ラビア・ムルエ『表象なんかこわくない』[撮影:今井隆之]©国際芸術祭「あいち」組織委員会

暴行、傷害、侵略、銃撃、侮蔑、搾取。本作で扱われたボディアートはこれらを表象すると同時に、そのものでもある。個別の具体性や地域性を排し、無知を前提に観客を招き入れることに秀でた作品が多く参照された本作を観た後となっては、それは疑う余地がない。では、15年にわたるレバノン内戦とその後を生きる者の心身は、いかに表象しうるか?

本作でボディアート史と対比的に登場するレバノン内戦とその後に起きた殺傷事件は、ひとりの独白でありながら、ときに報道放送のようで、長大な出来事の要点が集約されている。ボディアートの抄訳と違い、観賞は情報の整理に追われ、気付くと場面が転回している。この行き来により、鑑賞者は「作品というものの自律性」を思い知る。では本作はどうか。この作品の自立性は、最後に怒涛のようにわたしに押し寄せた。

本作のフィナーレで、ボディアート史の紹介者と対照的に独白を続けたレバノン人が、23年勤め上げた教育機関で同僚8名を突如銃殺した犯人であること、あるいは、語られた内容はそのことについてのナレーションであることが示された。

その瞬間から、本作で参照されたボディアートは、ひとりが起こした事件の細部の想像に鑑賞者を一気に駆り立てる。銃を向ける人物、向けられた人物、その周囲、緊張、呆然、相互の眼差し。パフォーマンスは見なければわからない? 事件は当事者でなければ語るべきでない? 半分正しくて、半分違う。その不可能性に抗うのが表象であり歴史化である。その技術でつくられたのが本作だったのだ。

犯人は裁判で、自身の動機についての供述を二転三転させたという。金銭トラブル、宗教上の相違、精神面の問題。レバノン内戦の影響を思わせるいずれの抗弁も認められず、犯人は死刑判決を受けたと観客に告げられる(ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれるほど栄えていたが、宗教的・政治的対立による内紛は最終的に2020年のレバノンの債務不履行を引き起こした)。

レバノン内戦時に入職し、その終決後も教育機関に勤め続けた人物が起こした事件に向けて、ボディアートが積み上げてきた共感覚を一気に動員させることで、ある加害者の人生が最期に向かうことについての断片的な情報は、本作のなかでボディアート史と急激にどろりと溶け合い、静かに終わっていく。人間の身体を前提とするというボディアートの共感可能性の最大化へ向けた切実さが与える光景がある一方で、もちろんなお到達しえない殺人犯自身の胸中が強く浮かび上がる。と同時に、ウクライナ侵攻をはじめとした先の見えない幾多の政治的対立が激化する渦にいる、たったいまの本作の鑑賞者の日常に差し戻される。呆然としていると、二人がスクリーンをしまい、会場は拍手で溢れた。

引用されているボディアートやその背景については「あいち2022」のラーニング・アーカイブ「PAチャンネル」でインディペンデント・キュレーターの渡辺真也と企画者である相馬千秋が丁寧に解説を行なっていた★。無知も受け入れたうえで、その歴史に向き合うための次のステップ、脚注がキュレトリアルに用意されていたことは、本作の姿勢に叶う設えと言えるだろう。

なお、本作は当日3500円で観覧可能でした。

公式サイト(国際芸術祭「あいち2022」):https://aichitriennale.jp/artists/rabih-mroue.html

★──「パフォーマンス・アート史なんかこわくない」https://aichitriennale.jp/news/2022/005066.html(2022年11月1日現在、動画は非公開)

2022/10/04(火)(きりとりめでる)

国際芸術祭「あいち2022」 アピチャッポン・ウィーラセタクン『太陽との対話(VR)』

会期:2022/10/04~2022/10/10

愛知県芸術劇場 大リハーサル室[愛知県]

映画とVRは共存・融合可能なのか。「スクリーンという同一平面に投影された光を見つめる」という映画の集団的な没入体験は、VRによってさらに拡張されるのか。そのとき映画は、「集合的な夢への没入」の座をVRに明け渡してしまうのか、あるいは映画とは、宇宙空間で膨張し続ける太陽のように、VRすらも飲み込んでしまう巨大な光なのか。映画館の座席に身体をあずけたまま夢を見る──仮死状態にある観客の身体は、VR装置によって、互いの姿が見えないままゾンビ的な緩慢さでさまよう亡霊的身体に変容させられるのか。だとすれば、映画からVRへの移行は、あるひとつの(仮)死から別の(仮)死への不連続的な移行ではないか。その移行自体を、どのように体験/眼差すことが可能か。

アピチャッポン・ウィーラセタクンが国際芸術祭「あいち2022」から委嘱を受けて制作した、初のVR体験型パフォーマンスである本作は、このような問いの連鎖の周りを旋回する。本作は二部構成で、前半では、上演空間の中央に吊られた二面スクリーンに投影される映画を鑑賞し、後半ではVRのヘッドセットを付けて鑑賞する。そして本作の最大のポイントは、前半/後半が同一空間で展開され、映画/VRそれぞれの鑑賞者が混在する点だ★。

映画は両面とも「眠る人」の映像で始まり、ゆるやかに同期しつつ、裏表で異なる映像が映し出されていく。緑したたるテラスや深い森を背に語られる、断片的なモノローグ。「夕方、盲目の詩人が街に繰り出す」という夢。「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする。歩き続けている人もいる」……。中庭に揺れるハンモック。ギターを爪弾く男。俯瞰ショットで捉えたデモや集会では、人々の持つ灯が星の瞬きのようにきらめき、美しい波動となって地を覆う。裏面では回転するネオン管のオブジェが映され、エモーショナルな夢幻性を高める。巨大な太陽の出現。そして再び眠る人の映像に、「都市」「最後の夢」「1000日分の昨日」「影」「無政府/君主制」「消された」「歴史」「遠くにある映画」「寺院の光」といった単語がエンドロールのように流れていく。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

後半、VRのヘッドセットを付けると、映画からバトンを受け取るように、「眠る人が映るスクリーン」が同じ場所に浮かんでいる。さらに、何人もの「眠る人」のスクリーンが周囲を取り囲む。他のVR鑑賞者は「浮遊する白い光の球体」として見え、身体を失った私は多数の死者の魂とともに、「他者の夢」という異界に入っていく。スクリーン群は徐々に消滅し、闇に飲み込まれ、荒涼とした岩の大地が現われる。ゆっくりと頭上から落下する岩石、流星をかたどったような光の構造体。この異星の洞窟には、原始的な壁画と奇妙で巨大な石像がある。両眼を塗り潰され、唇を縫い合わされつつ、勃起した男根を持つ石像だ。巨大な光の球体の出現と分裂、消滅。やがて視点は地面を離れ、他の死者の魂たちと暗い洞窟のなかを上昇=昇天していく。足下を見下ろすと、石像の頭部が溶けかかったように崩れている。長く暗い産道。頭上の出口に見えるまばゆい光。太陽のようなその球体はぽこぽこと分裂し、小さな恒星を生み出すが、内側から黒い球体に侵食され、闇に飲み込まれていく。ひとつの惑星の文明や政治体制の死と、太陽の誕生と死という宇宙的スケールの時間が重なり合う。

本作のVR体験とは、「映画のスクリーンに映る、眠る人々」が見ている夢の中へまさに入っていく体験であり、二部構成だが、構造的には入れ子状をなす。夢の世界では、身体感覚を手放し、他者の存在しない、イメージと音だけの世界を一人称視点でさまよう。夢とVRの相似形は、前半の映画パートで、VR体験者が夢遊病者のように見えることで強調される。VR体験者たちの動きが止まったり、一斉に頭上をあおぐ様子は、彼らが集団的な夢の中にいることを示唆する。それはオルタナティブな現実への夢想なのか、それとも現実を忘却させる麻薬的な陶酔なのか。また、映画パートで語られる「街に繰り出す盲目の詩人たち」「歩いている人、止まっている人。彼らは見ているふりをする」といった台詞は、VR体験者をメタ的に言及し、「夢の中に入り込む」VR体験を「語り手が見た夢」の中にまさに入れ子状に取り込んでしまう。

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

[撮影:佐藤駿 © 国際芸術祭「あいち」組織委員会]

アピチャッポンは過去の映画作品でも、現実と並行的に存在する「夢の中の世界」や、夢を通して死者の霊と交信する物語を描いてきた。だがそこには、「夢というもうひとつの世界を、スクリーンという同一平面上で見るしかない」という物理的制約があった。しかし本作でアピチャッポンは、「映画の技術的拡張としてのVRの援用」にとどまらず、「映画」の中にVRを取り込み吸収してしまったのだ。3年前のあいちトリエンナーレ2019で上演された小泉明郎のVR作品『縛られたプロメテウス』も、同様に「VR体験中の鑑賞者を眼差す」体験を組み込むことで、「身体感覚の希薄化/他者との共有の回路」「他者の身体を眼差すことと倫理性」について批評的に問うものだった。本作もそうしたVR自体への自己言及を基盤に、物理的制約を解かれた「映画」の中にVRさえも飲み込んでしまう、静謐だが恐るべき作品だった。

★──ただし、上演時間1時間のうち、観客は30分ごとに入場して前半(映画)/後半(VR)が入れ替わるため、各日とも、「初回の前半」は映画パートの観客のみ、「最終回の後半」はVRパートの観客のみであり、混在状態にはならない。

公式サイト:https://aichitriennale.jp/artists/apichatpong-weerasethakul.html

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|小泉明郎『縛られたプロメテウス』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「光りの墓」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

アピチャッポン・ウィーラセタクン「世紀の光」|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年05月15日号)

2022/10/04(高嶋慈)

高槻芸術時間「インタールード」 梅田哲也『9月0才』

会期:2022/09/17~2022/09/25

高槻現代劇場 市民会館[大阪府]

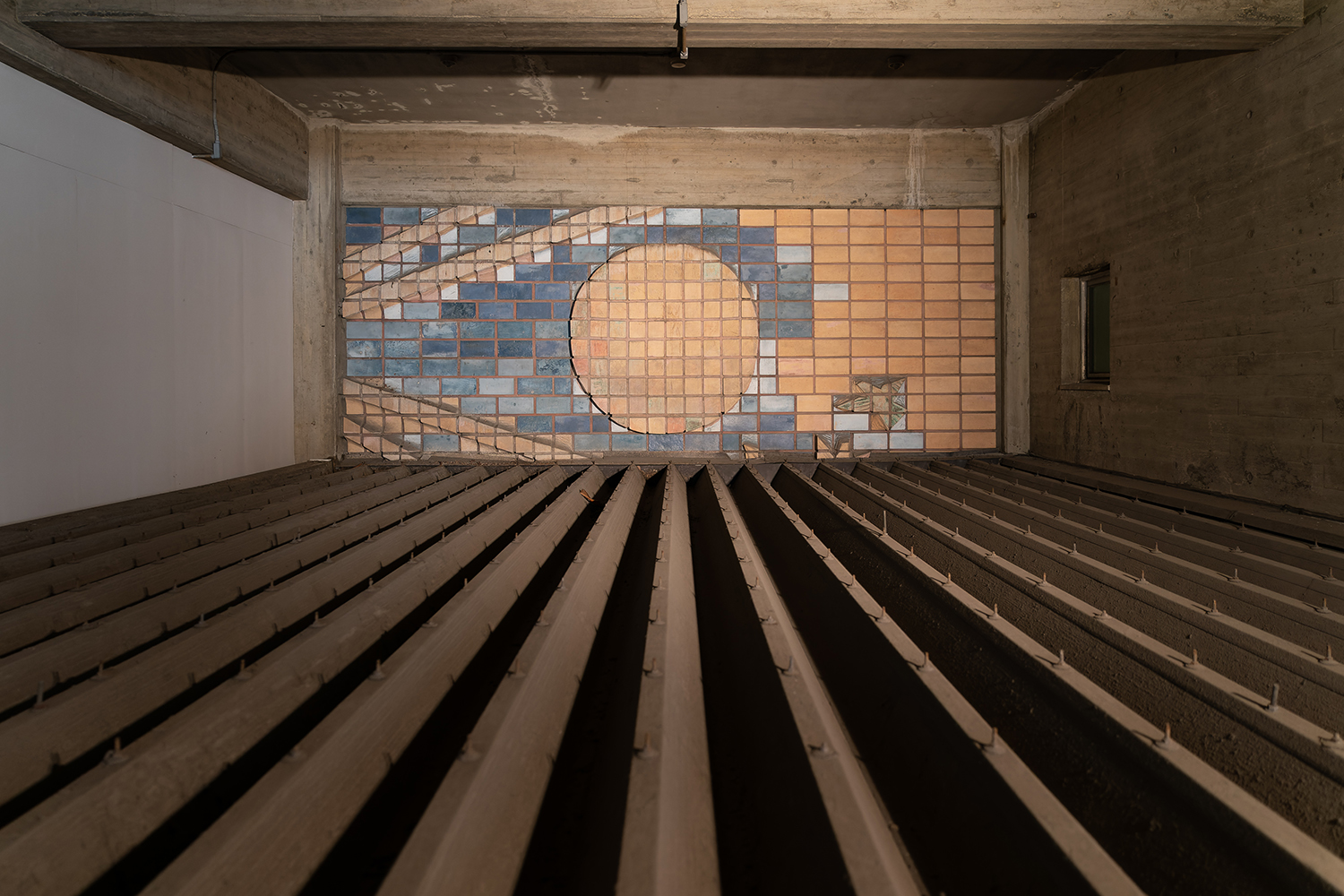

老朽化のため今年7月末に閉館した高槻現代劇場 市民会館と、その近辺に2023年3月にオープンする高槻城公園芸術文化劇場。2つの劇場のあいだをつなぐ「間奏(インタールード)」であるイベント、高槻芸術時間「インタールード」の一環として、梅田哲也によるツアー形式の展覧会『9月0才』が開催された。会場は閉館後の市民会館。1964年にオープンし、大ホールや結婚式場のほか、ピアノの発表会などの演奏会、成人式などの会場として半世紀以上使用されてきた。本展では、劇場の案内係、ピアノ発表会の出演者、作業服姿の設備員に扮したガイドの案内のもと、大ホールに始まり、舞台のバックヤード、楽屋、結婚式場、演奏会場、屋上や裏階段、レストランの厨房などを迷宮のように回り、梅田による音響や光の介入と建物の記憶の双方を目撃することになる。

チケット売り場の閉ざされたカーテンの下から、何者かの手が無言で差し出した鍵をガイドが受け取り、劇場の閉まった扉を開けるところからツアーはスタートする。ガイドを兼ねる市職員が建物の歴史について解説し、ロビーの壁画の一部が改装工事により壁の中に「封印」されたことを語る。ロビーの壁一面には寄せ書きが残され、「楽しい思い出をありがとう」「すばらしい舞台に立てました」といった言葉から、市民に愛されていた劇場施設であったことが分かる。まず大ホールの2階席に案内されると、開演ブザーが鳴り、緞帳とカーテン状の幕が二重に開き、舞台に並んだ人物たちが「拍手」に合わせてお辞儀をすると、あっという間に幕は下りてしまう。作品の「開演」が劇場の最後の「カーテンコール」でもあることを重ね合わせる印象的な導入だ(後述するが、ツアーのラストではさらにどんでん返しが待ち受けている)。

会場風景

バックヤードを通り抜け、楽屋に案内されると、壁やクローゼットの「鏡」に囲まれた空間のなか、ロバート・モリスばりの鏡の立方体が鎮座している。結婚式場だった空間では、床に下ろされたミラーボールが同心円状に椅子に囲まれ、まばゆい光の粒が浮遊する。ガイドの説明によると、1960年代、高槻の街は大阪のベッドタウンとして急成長し、開館2年間で1,500組が挙式したという。「 記念発表会」と空白のままの看板が立てられた演奏会場では、ワンピース姿の女性がピアノをたどたどしく「演奏」しているが、女性が演奏を止めても音は流れ、部屋が意志を持ち始めたかのように照明が灯り、周囲の壁からは金属音が聴こえてくる。風の吹き抜ける屋上へ出ると、いつのまにか白旗が揚がり、エレベーター内で操作盤を「修理」していた作業員がガイドに転じる。彼の案内で窓から半屋上の空間へ出ると、冒頭で語られた「封印された壁画」がそこにあった。傍のコンクリ柱には、「S59 京都レディース 爆走小町」の落書きも。食品サンプルの残るレストランの厨房は廃墟的で、金屏風にライトの光が乱舞する和室の宴会場を抜け、「異空間」感がますます高まる。裏階段や通路を歩く道中では、「白紙の立て看板」を運ぶ人と何回も遭遇し、着々と何かの開演準備が進んでいるようだ。

[撮影:井上嘉和]

[撮影:井上嘉和]

最後にたどり着いたのは大ホールの舞台袖。ガイドに促され、舞台上に一列に並ぶと、開演ブザーが鳴り、幕が開き、まばゆい照明と「拍手」を浴びる。「終演」が「開演」になり、「最後の観客」が「最後の出演者」に転じ、(ほぼ)誰もいない劇場に「カーテンコール」を捧げる祝祭的な時間となる。梅田らしい驚きとユーモアに満ちた仕掛けだ。

会場風景

梅田はこれまでも、劇場機構の運動性に焦点を当ててフル稼働させた『インターンシップ』(2018)や、福岡市美術館での個展「うたの起源」(2019-2020)では展示室やバックヤードを回るツアーパフォーマンスを発表するなど、「劇場」「美術館」の空間構造を読み解きながら介入を加え、表/裏、日常/非日常を反転させるようなサイトスペシフィックな作品を手がけてきた。「閉館した劇場」が舞台となる本作は、建物の記憶や痕跡を(再)発見する梅田の眼差しを通じて、観客がそれをたどり直すという二重性が宿る。さらに、ラストの「カーテンコール」では、1時間ほど前に目にした「過去の残像」を観客が演じ直すことで、「記憶の追体験」をまさに身体的に引き受けることになる。同時期に見た福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』は、備品や機材など劇場にある「もの」を起点に劇場空間を即物的に測定する試みだったが、空の客席や白紙の看板など「空白」に満たされた本作は、その空白を埋めるべき無数の「記憶」への想像力を「役目を終えた劇場」へのリスペクトとともに示していた。

なお梅田は、同様にガイド役の案内のもと、元銀行の建物内を回るツアー型パフォーマンス作品の上演を、10月にKYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022で予定している。

公式サイト:https://inter-lude.net/

関連レビュー

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2022年10月15日号)

梅田哲也 うたの起源|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

TPAM2018 梅田哲也『インターンシップ』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年03月15日号)

2022/09/23(金)(高嶋慈)

金沢ナイトミュージアム2022 永田康祐個展「Feasting Wild」@karch

会期:2022/09/10~2022/09/19

karch[石川県]

半地下のレストランに入って席に案内されると、机の上のナプキンには紙片が置いてあった。本稿で扱う永田康祐によるパフォーマンス「Feasting Wild」は、スペインのレストラン「エル・ブジ」のシェフ、フェラン・アドリアによるコンセプチュアル・キュイジーヌ以降のコース料理の提供の形式に則っている。

具体的には、2時間半ほどをかけて10品の料理がサーブされた。フィンガーフードが3品、そのあとに温前菜、冷前菜、リゾット、魚料理、肉料理、そして皿盛りのデザートが2皿、さらに料理とペアリングされた手製のノンアルコールドリンク5杯で構成されている。この構成は世界中のそこかしこで楽しまれている料理形式だといえるだろう。

先述したコンセプチュアル・キュイジーヌとは、アドリアがコンセプチュアル・アートを念頭に自身の活動を説明した言葉だ。アドリアは「エル・ブジ」でフランス料理を経たスペイン料理の再解釈から始め、次第に、異文化との衝突による味や食材の組み合わせの新規性ではなく、物事のあり方や考え方をすべてを刷新してしまうような「新しい」概念の創造をそこで目指すようになっていった。アドリア(=「モダニズム料理」あるいは「分子料理」)に影響を受けたそれ以降の料理を人類学者の藤田周は「現代料理」と呼ぶ★。わたしはその現代料理を、フランス料理を骨子としたグローバルな言語をもってそれぞれの土地や諸文化に根ざしたヴァナキュラーな料理を他者や当事者にわからせるということであり、のまれ合うというその方法、あり方自体の開発が目指された料理形式だと捉えている。この時代の流れから考えたとき、永田の本作にはコンセプチュアル・キュイジーヌにとっての「新しさ」と現代料理における方法論が同居している。

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

わたしは料理についての話をしていたのだが、ここでボリス・グロイスが論じるところの「新しさ」が頭をよぎる。現代美術における新しさとは、美術館にどう持ち込まれたのかなのだと歴史を語るその言葉を反芻してみよう。永田は美術館ではなく、karchという常日頃からレストランである場所でのポップアップとして、あるいは展覧会としてディナーコースを提供する。じゃあこの場合、何が新しいのか。ただ美術家として、アートワールドに向けたプレスリリースを打ち、展覧会と銘打ってフルコースディナーを作家が調理場でつくり込んでいることが新しいのだろうか。はたしてこれは現代美術による諸文化の剽窃行為なのだろうか。

いよいよパフォーマンスが始まる。作家である永田からは、本日のあらましと料理がセクションごとに分かれていて、セクションごとに名前が付けられているという立て付けについて、そしてキュレーターの金谷亜祐美からは、本展では永田が書き下ろした提供料理についてのキャプションが都度配られるといった説明があった。永田がキッチンにせわしなく戻る。料理の提供が始まる。美味しい。ここで振舞われたコースの料理の品目を提供順に記しておこう。

フィンガーフードの3品は「手つかずの自然」と題され、それぞれ「鰹 フルムダンベール」、「鶏肝 牛蒡 山桑」、「猪」で構成されている。前菜は「家畜」というセクションで、茶碗蒸しのような温前菜「蚕 銀杏 真桑」と「三倍体真牡蠣 ホエイ 林檎」の冷前菜が提供された。次は「他者としての自然」という「みき粕 蜜蜂花粉ガルム 豚」のリゾット。

メインに入っていく。「野良になる」では魚料理「鯰 加賀太胡瓜 ディル」が、「条件付きの野生」では肉料理「放牧牛 九条葱 万願寺唐辛子」が、「荒れ地より」ではデザート2品、「麹 みき 梅 メロン」と「紅葉苺 グレープフルーツ サワークリーム 都市養蜂蜂蜜」がサーブされた。

料理を即物的な品名で書く方法は現代料理の常套手段である。調理方法ではなく、だれが生産したどのようなものを使用するのか。その生産について、遡ることができる土地の情報を開示する。脱作家主義といってもいい。

この点において、即物的な永田のお品書きはその作法に則っている。のだが、ここでレストランからずれる紙片の提供が始まる。おいしい、おいしいと猪肉のコロッケを食べる。たっぷりとした鶏のムースの上に金沢の白山で作家が収穫した山桑のジャムがのったものをパクっと食べる。ナスタチウムがピリっとしてチーズと鰹のくさみがつなぎになったタルトを食べる。永田による書き下ろしや引用で編まれた紙片が細切れに届く(最後にはおよそ39ページになった)。

料理を食べたり待っている間に紙片を読む。そこには料理のつくり方と食材について書かれていた。例えば「鶏肝 牛蒡 山桑」には真桑が養蚕の日本への渡来とともに1000年にかけて山桑と交雑した歴史と作者の採集行為について。「鰹 フルムダンベール」には動物性食材の旬の概念が人間にとっての美味さによって規定されているという状況について書かれている。白眉は「三倍体真牡蠣 ホエイ 林檎」だろう。牡蠣とホエイがタピオカとからまり、牡蠣にのったすり下ろされた林檎の冷凍ピクルスが酸味と甘味を付与する。真牡蠣といえば9月は産卵期を過ぎたばかりで旬ではないはずだが、プリっとして食べ応えがあり、牡蠣の濃厚な味わいとホエイとピクルスの酸味のバリエーションとともに何個でも欲しくなる一品だった。キャプションには次のように書かれている。「三倍体牡蠣は、受精卵に操作を加え、産卵できなくさせることによって、通年で見瘦せせず……旬の概念を失った(常に旬ともいえる)牡蠣です」。

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

永田康祐「Feasting Wild」@karch[撮影:奥祐司]

うまい、うまいと唸りながら、この感性が生じるようにどうしてなったのか。そこにどのような技術や文化があるのだろうか。料理という一皿での構成、コースという連なり、生産、偶然、あるいは開発。前衛以降の現代美術が脱技術化を既存世界の破壊の主要な手法とするときに、就学や修行を経た技術ありきの「レストラン」は一瞬「現代美術」から遠いものに思えるかもしれない。しかし、料理における模索にもまた同時代的な事象が存在することは純然たる事実である。

永田の本作は、「エル・ブジ」以降の現代料理、例えば、その土地で食材を採集するところから始め、北欧料理をゼロからつくり上げた「NOMA」、脱即物性としての料理という意味では「CENTRAL」からの影響と応答が窺える。「美味いは正義」という脱イデオロギーの顔をしたものに潜む人間の欲望に輪郭を与え、「野生を食べる」といったときの「野生」、すなわち、あらゆる自然という概念を対立項にもつものを崩そうとする本作は、現代美術における「新しさ」のつくり方に、グロイスとは異なる解答を提出するものだろう。

本展はネットでの事前予約を経て1万2000円で鑑賞可能でした。

★──現代料理をはじめとした潮流と芸術については以下が詳しい。

藤田周「食とアート:アートとしての現代料理を楽しむために【シリーズ】〇〇とアート(6)」(『Tokyo Art Beat』、2022.2.11)2023.2.23閲覧(https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/food_and_art)

公式サイト(金沢ナイトミュージアム2022/主催:NPO法人金沢アートグミ):https://www.nightkanazawa.com/2022/09/feasting-wild.php

2022/09/18(日)(きりとりめでる)

福井裕孝『シアターマテリアル(仮)』

会期:2022/09/11

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

素舞台の上に配置されたさまざまな日用品と、それらを用いた複数のパフォーマーによる「普段の生活動作の再現」が、「テーブル」を起点にズレをはらみながら反復されることで、秩序の(再)構築がカオティックなレイヤーの重なり合いへと崩壊していく『インテリア』(2018、2020)。さらに、複数台の「テーブル」を「舞台」のメタファーとして扱い、「演劇」の不可視の基底面を可視化しつつ、テーブルの垂直移動や分割といった操作を加えることで、「秩序」の構築と解体の力学を示した『デスクトップ・シアター』(2021)。福井裕孝はこれまで、「もの」と日常的なふるまいの生態観察的な提示に静かな揺さぶりをかけることで、メタ演劇的な実践や脱人間中心的な演劇の可能性と同時に、「もの」を介した空間の領土化という政治学を示してきた。

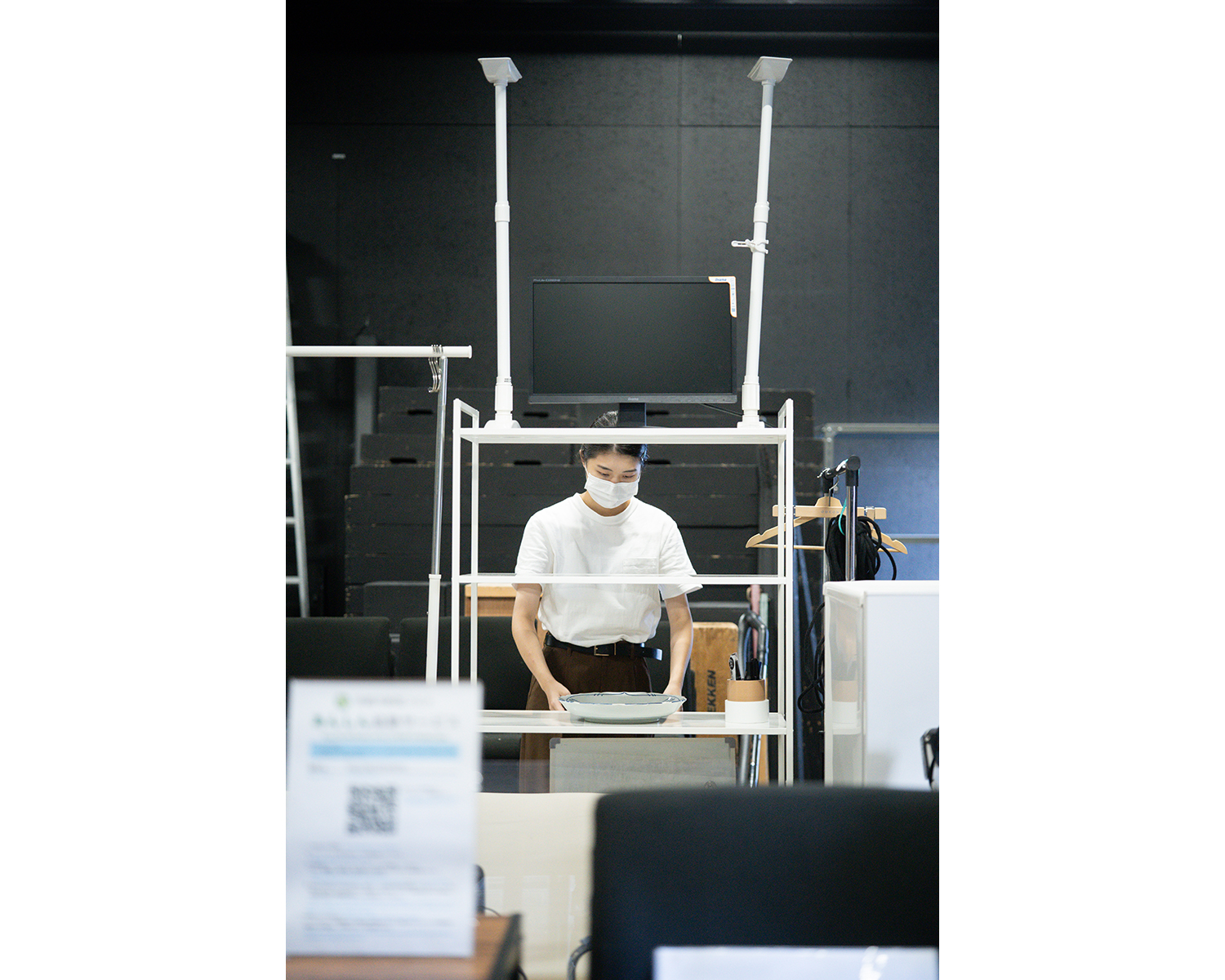

『シアターマテリアル(仮)』は、劇場の建物および敷地内にある「もの」をすべて記録するというプロジェクト。福井が、京都の小劇場THEATRE E9 KYOTOの第3期アソシエイトアーティストに選出されたことを契機に始まった。記録撮影のため、劇場に付属する「(移動・運搬可能な)もの」がすべて舞台上に運びこまれた状態で、「上演」が行なわれた。

上演会場に入ると、普段はロビーやバックヤード、楽屋などにある備品や機材が舞台上を埋め尽くし、圧巻の光景だ。消毒アルコール容器、ふき取りシート、虫除けスプレー、案内板、椅子やテーブル、折りたたみ長机、傘立て、ソファ、ストーブ、ホワイトボード、冷蔵庫や洗濯機などの家電、ゴミ箱、自転車、ベニヤ板、養生材、照明器具の載ったラック数台、音響機材、積み上げられた平台、何台もの脚立、そびえる足場……。普段はロビーに置いてあっても「意識して見ていない」もの、バックヤードや楽屋など「客席からは見えない」もの、照明・音響機材や平台など「イリュージョンを支える不可視の基盤」であるもの。それらが集合写真のようにきちんと整列してこちらを見ている。

[写真:相模友士郎]

この「舞台」上で一日限りで上演されるのは、同劇場の第1期アソシエイトアーティストである村社祐太朗(新聞家)のテクスト。備品や機材の集合体と観客が無言で対峙していると、女性パフォーマーが登場し、大きな平皿を棚に置いて「ものの集合体」の一員に加える。前半、彼女は段ボール、自転車、ホワイトボードなどの位置を少しだけ移動させる。次に、そうやって確保した「通路」にコードレス掃除機をかけ、中のパックに溜まったゴミを捨てる。「照明機材」がすべて取り外されているため、「舞台」も「客席」も無機質な蛍光灯が地続きに白々と照らす。「劇場」と「日常生活」の境界が曖昧になってきたところで、奇妙な反転が起きる。後半では、同様に掃除機をかけ、洗濯物をパンパンと伸ばして干す動作が、マイムで淡々と行なわれるのだ。家事を終えた彼女は、戸棚の引き戸を開けてコップを取り出し、水を飲み、「洗面所」に移動して手を洗う一連の動作をやはりマイムで行なう。即物的な「ものの集合体」と、「ここにはない部屋」の境界が混ざり合い、混濁する。

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

[写真:相模友士郎]

洗う手の動きを止めたまま朗読される村社のテクストもまた、語り手が「いま見ている光景」と頭の中を流れる思考、記憶の断片、写真のなかの過去の光景が混ざり合い、侵食し合う。語り手から言葉が流れ出すトリガーとなった「この平皿」は、「出番のない実家からわたしが持ち出してきたものだ」と語られたあと、再び棚から下ろされ、パフォーマーとともに姿を消した。

「劇場を物理的に構成する、普段は透明化されたもの」の集合体で舞台を充填させつつ、「劇場の外」から運び込まれた「もの(平皿)」によってフィクションがつかのま立ち上がる。その瞬間は「無人称のパフォーマー」としてフィクションの構築を担っていた「平皿」だが、その時間以外は備品や機材のなかに無言で埋没し、「出番」を待っていた。いや、あるいは、整然と並べられた備品や機材たちこそ、「舞台上で(本来の)出番を待っている」という転倒した役を演じ続けていた。上演時間約20分の短い作品だったが、テクストの併用もあいまって、「劇場とはどのような場か」という問いを物理的かつメタ的に浮かび上がらせる実験だった。

公式サイト:https://www.fukuihirotaka.com/

関連レビュー

福井裕孝『デスクトップ・シアター』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年08月01日号)

福井裕孝『インテリア』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2022/09/11(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)