artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

西村梨緒葉《歌を教える》(「KUMA EXHIBITION 2022」より)

会期:2022/04/01~2022/04/10

ANB Tokyo[東京都]

「KUMA EXHIBITION 2022」については、学校法人森友学園をめぐる財務省の公文書改ざん問題で自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの朝のルーティーンを筒|tsu-tsuが演じ続けるというパフォーマンス作品についての記事を以前書いたのだが、展覧会で覚えたある歌が、3カ月経ったいまもまだ頭の中でたびたびリフレインするのだ。

うすいレースで囲われた、半透明のブースの中に机と椅子が置かれてあり、少し離れたところにはアクリル板が吊られて、貼られた紙には次のように書いてあった。

机上の番号に電話をかけてください。

30秒ほどの短い歌を1曲教えます。

あなたが歌を覚えたら、電話はおしまいです。

映像作品なら視聴時間がハンドアウトに書かれているが、これは「30秒ほどの短い歌を教え」てもらうと書いてある。どうやって教えてくれるんだろう。中国語の発音について何度聞いても覚えられないわたしにできるのだろうかと思ったりもしたが、スマートフォンを鞄から取り出して電話をかける。人が出た。「もしもし」「もしもし」。

すぐに歌を教わることが始まった。電話越しに人が歌ってくれる。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。1フレーズ目が終わると、わたしは追っかけるように歌う。「さっきー・まだ・わーかれたーばかりー」。わりかし音程がわからないという自分の性質に気付き、時間がかかることが予想され、急に申し訳ない気持ちになる。机の上には分厚いメモ帳とペンがあって、そこに聞いた歌詞をまず書いていった。少し冷静になると、そのメモ帳には、何人もがそれぞれの方法で書き落とした跡があった。「さっきー ま↑だ↓ わーかれたー ばかりー↓」。これだ。この書き方だ。

音程が聞き取れないと、記号も機能しないと直後にわかったのはさておき、最終フレーズまで覚えられたと思ったので、そこで終わりにしてもらった。15分くらい教えてもらって、そのときのメモは写真に撮ったものの見返していないが、いまもふと気付くと歌っている。何を教えられたのだろうかと思いながら、検索エンジンで歌詞を打ち込むも、特に何もヒットしなかった。

なお、本展は無料で観覧可能でした。

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

西村梨緒葉《歌を教える》(2022)

「KUMA EXHIBITION 2022」アーカイブサイト:https://kuma-foundation.org/exhibition/2022/archives/rioha-nishimura/

2022/07/25(月)(きりとりめでる)

PLAY/GROUND Creation #3『The Pride』

会期:2022/07/23~2022/07/31

赤坂RED/THEATER[東京都]

俳優主体の創作活動のために井上裕朗が立ち上げたPLAY/GROUND Creationの#3として『The Pride』が上演された。2008年にロンドンで初演された『The Pride』は俳優として長く活動したアレクシ・ケイ・キャンベルが劇作家に転身しての第1作。日本では2011年にTPTが小川絵梨子の演出で『プライド』というタイトルのもと初演している。今回は日本初演時にも翻訳を手がけた広田敦郎を翻訳・ドラマターグに迎え、井上の演出での上演となった。なお、公演はダブルキャストとなっており、キャストはA/Bの順で併記している。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

物語はオリヴァー(井上裕朗/岩男海史)とフィリップ(池田努/池岡亮介)の出会いの場面からはじまる。児童文学作家のオリヴァーは本の挿絵を担当するシルヴィア(陽月華/福田麻由子)の計らいで彼女の夫・フィリップと三人で食事をするために二人の家を訪れる。出迎えたフィリップと挨拶を交わすオリヴァー。初対面ゆえかのぎこちなさもありながら会話は和やかに進み、やがて着替えを終えたシルヴィアも合流する。しばしの歓談の後、予約したレストランへと出かけていくところでこの場面は終わる。

暖色の照明が白々とした明かりへと変わり、次の場面になると舞台の中央でナチスの制服を着た男(鍛治本大樹/山﨑将平)が「お前は何だ」「この変態のメスブタ」とオリヴァーを責め立てている。いまいち乗りきれずプレイを中断したオリヴァーが男と話していると、3日前に別れて家を出ていったフィリップが荷物を取りに戻ってきてしまう。慌てたオリヴァーは男を追い出し自らの行ないを弁明するが、フィリップは再び出ていく。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

パラレルワールドのような二つの場面は(上演中に明示されることこそないものの)それぞれ1958年と2008年の出来事であり、この作品では同じ名前を持つ三人の人物が生きる二つの時代が交互に描かれていくことになる。

1958年のフィリップはオリヴァーと惹かれ合い関係を持つ。以前からフィリップの苦悩に気づいていたシルヴィアは二人が関係を持ったことを知り、傷つきながらも二人の幸せを気にかける。だが、二人の間にあるものを愛だと言うオリヴァーの説得も虚しくフィリップは同性愛を「倒錯」と退け(それは当時の「常識」である)、「治療」のために医者(鍛治本/山﨑)にかかることを選ぶのだった。

一方、2008年のフィリップはオリヴァーが見知らぬ男と頻繁に関係を持ってしまうこと(本人曰く「中毒」)に耐えられず別れを選択する。フィリップと共通の友人でもあるシルヴィアはオリヴァーを慰め諭すが、イタリア人のマリオという恋人がありながらオリヴァーに振り回される現状に思うところもあるらしい。フィリップとオリヴァーはシルヴィアに誘われたプライドパレードで再び出会い、和解する。それは50年越しの二人の和解でもあった──。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

二つの時代の三人はそれぞれに異なる人物のはずだがどこか響き合うようでもあり、互いに因果の糸で結ばれているようにも思える。あるいはそこにある差異を、同じ人物が異なる時代に生まれたがゆえに生じてしまった性格や人生の違いと解釈することもできるだろう。その差異と共通性をどう演じるかが俳優の見せどころにもなっている。ダブルキャストによる上演はさらに異なるバージョンの三人への想像を促す。ひとの人生はわずかな環境の違いでも大きく変わってしまう。「正直な人生を生きること」が困難な状況であればなおさらだ。

2008年の三人は1958年のそれと比べれば幸せな関係を築けているように見えるが、それでもなお偏見や困難があることは作品のそこここで示されている。では、2022年の日本はどうだろうか。そのような想像力を喚起する点において、この戯曲は初演よりもむしろそれ以降の上演の方がより一層意義のあるものになっていると言えるかもしれない。三人が「いまここ」に生きていたらどのような人生を送っているかを想像すること。「いまここ」の向こうに2008年を、1958年を、いくつもの時代の人々の人生を透かし見ること。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

side-Bでは若い俳優陣が傷つきながらも自分が何者かを探し続ける登場人物たちの姿を繊細に立ち上げていた。特に岩男海史のオリヴァーは好演。ただ、登場人物のフラジャイルな懸命さが際立った分、シルヴィアひとりが犠牲になっているようにも見えてしまう点は気になった。ゲイ男性二人が中心の物語だけに、唯一の女性であるシルヴィアの存在をどう見せるかは重要だろう。これは個々の演技ではなく上演全体のバランスの問題だ。一方、side-Bと比べるとやや年上の俳優たちによって演じられたside-Aでは、自身の人生を探求する切実さは抑制された演技によって胸の裡に秘められたものとなったが、その分、自ら立とうとする登場人物たちの強さが感じられる上演となっていたように思う。二つの時代を生きる三人の姿を、そして彼らを演じる二組の俳優陣の姿を通して『The Pride』が描き出したのは、いまなお続く、そして個々人においては一生をかけて向き合わざるを得ない、人間の尊厳をめぐる闘いだった。

[舞台写真:保坂萌]

[舞台写真:保坂萌]

PLAY/GROUND Creation:https://www.playground-creation.com/

2022/07/24(日)(山﨑健太)

BRIAN ENO AMBIENT KYOTO

会期:2022/06/03~2022/09/03

京都中央信用金庫旧厚生センター[京都府 ]

ブライアン・イーノといっても50代以下では知らない人も多いだろうが、1970年代にロキシー・ミュージックで人気を博し、ソロ後はデヴィッド・ボウイやトーキング・ヘッズのプロデュースを手がけるかたわら、アンビエント・ミュージック(環境音楽)を開拓してきたアーティスト。80年代からはビデオアートや映像インスタレーションなど、ヴィジュアルアートの分野でも作品を発表している。日本では2006年以来の大規模な個展となる。

会場は築90年の信用金庫の建物で、3つのフロアに音と光のインスタレーションが展開されている。《Face to Face》は男女3人の顔が映し出される映像作品。なにが起きるかしばらく見ているが、なにも起きない。もうしばらく見ていると、ほんの少し顔が変化していることに気づく。さらに見ていると、目が慣れてきたせいか、徐々に顔が変わっていくのがわかる。気がついたら男が女に、老人が若者に、黒人が白人に変わっているのだ。そういえば以前テレビでこういう映像を流して、なにが変わったかを当てるクイズがあったなあ。一緒にしてはいけないけど。

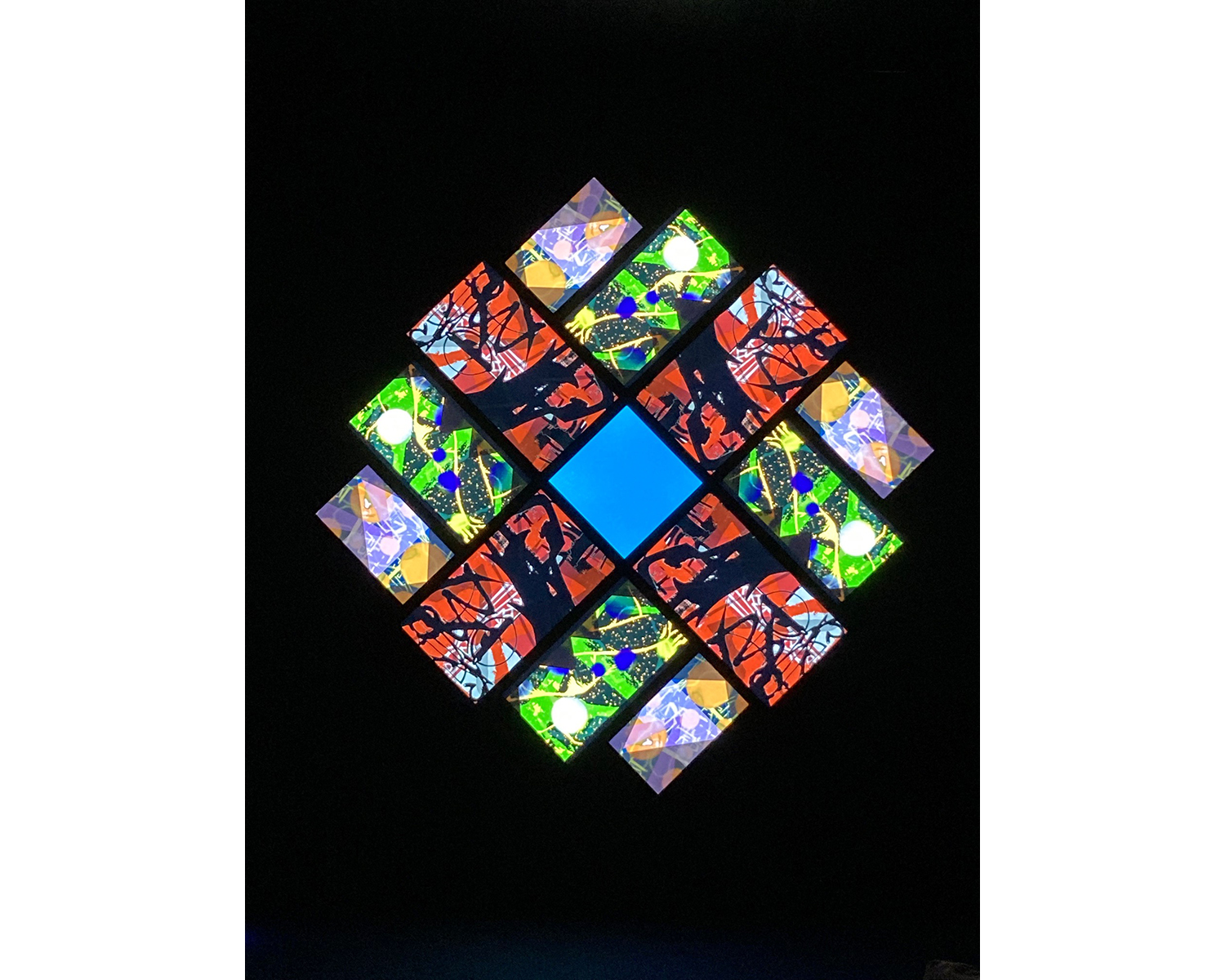

《Light Boxes》は同様のコンセプトで、3点の正方形のライトボックスが並び、それぞれの表面は2、3色に分割されている。これもじーっと見ているとわずかながら色合いが変化していくのがわかる。LED技術を駆使した作品で、これは寝室の間接照明として実用化できそう。《77 Million Paintings》も同じく、抽象イメージを映し出す十数枚の画面が音とともに少しずつ変化していく作品。イーノはこれを時間によって移り変わっていく7,700万枚の絵画に見立てているのだ。

ブライアン・イーノ《77 Million Paintings》[筆者撮影]

それにしても、なぜ美術館やギャラリーではなく既存の建物を会場にしたのか。ひょっとして、グラムロック出身なだけにいまだキワモノ扱いされているのか。理由は知らないが、結果的には規模的にもちょうどいいし(美術館では広すぎるし、ギャラリーでは狭すぎる)、空間的にも親密な空気が漂っていたし、正解だったのではないかと思う。のんびりしたい人、時間に余裕のある人にはおすすめの展覧会。

会場の京都中央信用金庫旧厚生センター外観[筆者撮影]

公式サイト:https://ambientkyoto.com

2022/07/20(水)(村田真)

TRASHMASTERS『出鱈目』

会期:2022/07/14~2022/07/24

駅前劇場[東京都]

中津留章仁の作・演出によるTRASHMASTERSの作品は、これまで自然災害に苦しむ地方の公民館における青年団の紛糾を題材とした「黄色い叫び」や、原発の廃棄物処理馬の受け入れをめぐる地方の複雑な分断を描く「ガラクタ」などを鑑賞したが、社会派のテーマを扱い、補助金などの制度の問題にも切り込むことが特徴である。そして今回は、ついにあいちトリエンナーレ2019をめぐる一連の事件に着想を得た表現の自由をめぐる作品だ。2013年の芸術監督を務め、2019年のときは各種のメディアにコメントを寄せた人間として見ないわけにはいかない。

市長が、妻のアイデアを受けて、軽い思いつきで芸術祭をやろうと考え、職員が助成金の仕組みを調べたり、秘書が協賛金を集めるあたりは、行政側の視点を入れることが得意なTRASHMASTERSらしい出だしである。もっとも、序盤は、芸術祭が公募のコンテスト形式であり、キュレーションがないこと、最優秀賞となったアーティストのステレオタイプな芸術家像、ピカソ風の絵などは、正直もやもやしたが、本作の場合、ここを突っ込んでもあまり生産的ではない。

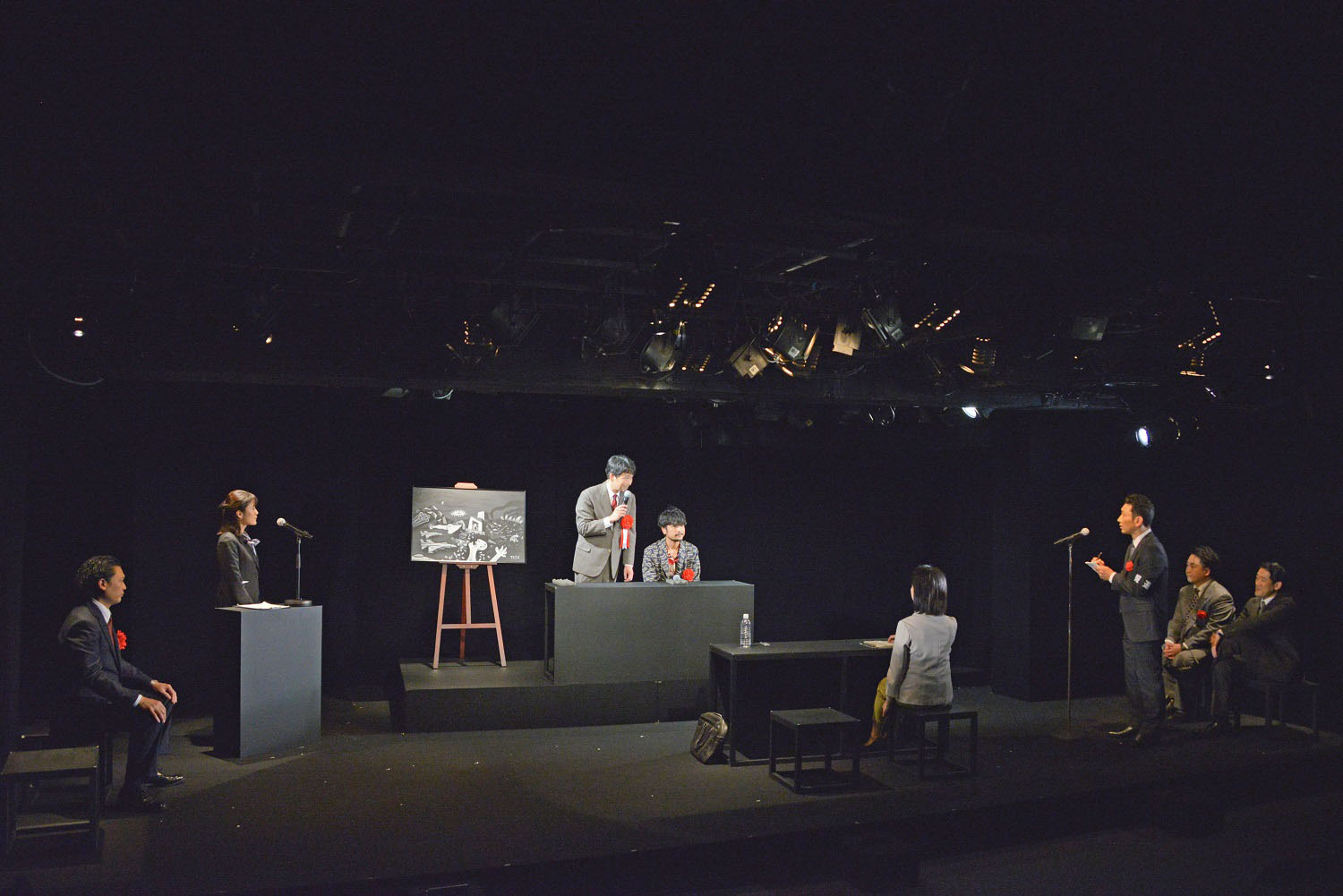

[撮影:ノザワトシアキ]

むしろ、その後のディベート型の演劇展開において、市長、職員、アーティスト、ジャーナリスト、秘書、協賛した会社など、それぞれの立場を示しながら、彼らが抱える葛藤を描いたシーンこそが重要であり、限られた時間ゆえに、序盤の設定は簡略化したと思われる。アーティストの態度によってネットで炎上し、さらに描かれた対象に地元の重工業が生産する戦闘機と思われるものが含まれていたために、展覧会を中止するかどうか、あるいは最優秀賞を取り消すか、といった圧力が市長にかかる。賞の扱いについては、筆者がキリンアートアワード2003の審査員となって選んだK.K.の映像作品《ワラッテイイトモ、》をめぐる騒動も想起させるものだった(いったんは最優秀賞に決まっていたが、後に「審査員特別優秀賞」に変更された)。

ともあれ、この演劇では、意外にも市長が大村秀章愛知県知事のように奮闘するが、有力者が提示した厳しい条件にいったんは屈し、しかしながら最後は表現の自由を守る決意を固める。結局、市長はその地位を失い、今後は市民として芸術祭に関わり、妻とともに理想の社会をつくろうと歩みだす。一貫して正しさだけを主張するアーティストよりも、揺れる人々が印象に残った。 最初から芸術祭そのものに反対していた市長の息子と、ついには市長に意見する男性恐怖症だった秘書の二人が、近づいていく理解のプロセスが、個人的に本作の白眉だった。

公式サイト:http://www.lcp.jp/trash/

関連レビュー

ワラッテイイトモ、|五十嵐太郎:artscapeレビュー(2013年11月15日号)

2022/07/15(金)(五十嵐太郎)

青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』

会期:2022/07/07~2022/07/17

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

東京芸術劇場が若手劇団に上演の機会を提供する提携公演「芸劇eyes」の1本として青年団リンク やしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』(作・演出:伊藤毅)が7月17日(日)まで東京芸術劇場シアターイーストで上演されている。2017年にやしゃごの前身である青年団若手自主企画 伊藤企画の名義で初演された戯曲を加筆修正しての上演となった本作で描かれるのは、伊藤が「目に見えないマイノリティ」と呼ぶ「きょうだい児」(=病気や障害を抱える兄弟姉妹を持つ人)の姿だ。

舞台は関東郊外の日本家屋。母亡きあとの高木家には、軽度の知的障がいを持つ長女・雪乃(豊田可奈子)、次女・月遥(とみやまあゆみ)と助教として大学で生物学の研究をする夫の大越(辻響平)、そして三女の花澄(緑川史絵)が暮らしていた。次女夫妻の結婚に伴う引っ越しの日、知らない男性が苦手な雪乃は引っ越し業者の綿引(海老根理)に驚いてパニックを起こしてしまう。なんとか雪乃を落ち着かせ、引っ越しの作業を進めようとする面々だったが、電話の子機が行方不明になったり綿引が腰をやってしまったりとトラブルが続く。そこに雪乃と同じ授産施設に通う正志(岡野康弘)がやってくると、雪乃と二人で「お世話になりました」と家から出て行こうとする。どうやら二人は結婚するつもりらしく──。

[撮影:石澤知絵子]

[撮影:石澤知絵子]

思いとどまらせようとする妹たちに対する二人の反応は痛切だ。「大人になったら何になりたい? ユキは聞かれませんでした」という雪乃。「お母さんはダメって言います。女の子のこと好きになっちゃダメって」「付き合っちゃダメって」「セックスしちゃダメって」「結婚しちゃダメって言います」という正志。二人を見た引っ越し業者の由香里(清水緑)の「純粋だなあ」という言葉は素朴に過ぎるが、「この二人、普通じゃないから」と言い放つ月遥に大越が返す「なに、普通って」という問いはあまりに重い。

だが、未来の可能性を閉ざされたと感じているのは雪乃だけではない。花澄は母亡きあとの高木家を切り盛りし、そのためにかつて描いていた漫画も描かなくなってしまったのだった。「自分のこと考えていいんだよ」という母(の幻覚)(藤谷みき)に対しても花澄は「もう遅い。見て、私、歳取っちゃった」と答えることしかできない。

本作に限らず、伊藤の戯曲にはそれなりの数の人物が登場し(本作では12人)、濃淡こそあれどほとんどその一人ひとりが抱える「事情」が作中でそれぞれきっちりと描かれる。それらは作品の中心的なテーマに関わり、あるいはそこから派生したものであることもあれば、まったくそれとは関係のない(ように思える)こともある。例えば高木家に頼りにされている授産施設職員の小篠(井上みなみ)は実は雪乃に嫌われていて、給料が安いこの仕事を辞めようかと思っている。花澄の友人で漫画家の幸子(赤刎千久子)は花澄にすべてを任せ家を出ようとする月遥に思うところがある様子。自分の連載もなかなか決まらないらしい。由香里の義理の兄で引っ越し業者の社長でもある康介(佐藤滋)はどうやら由香里に思いを寄せているようだ。大越の助手の笠島(藤尾勘太郎)が生物学の道に進んだのは父親が若年性認知症になったからだという。伊藤の筆は少々律儀に過ぎるようにも思えるが、そのような姿勢自体、かつて自らも「目に見えないマイノリティ」であったという伊藤の倫理を示しているようにも思える。全員の「事情」を詳細に描くことは不可能だが、それでも、それぞれが「事情」を抱えた、つまりは生きた人間であることを示すこと。人はそれぞれに異なる事情を抱え、その事情を抱えたまま、ほかの人の事情に関わることしかできない。

[撮影:石澤知絵子]

[撮影:石澤知絵子]

上演の終わり近く、花澄が卵を机に落とそうとし、寸前でそれを月遥が止める場面がある。卵が今年で20歳になる年経たニワトリ・ピー助が産んだものだということを考えれば、卵は花澄の未来を象徴するもののように思える。あるいはピー助が大越の手によって恐竜の尻尾を取りつけられた「普通じゃない」ニワトリだということを考えれば、それは雪乃の未来だっただろうか。尻尾という「重荷」が取れた直後にピー助が卵を産んだことを考えれば、それは高木家を去り新しい生活をはじめようとしていた月遥の未来を示すものだったかもしれない。雪乃の結婚はもちろん、大越との関係に問題を抱える月遥の未来も、花澄のこれからの生活も先は見えない。花澄が捨てようとして考え直し、月遥が救おうとしたものはなんだったのか。二人はそこに何を見ていたのか。観客は何を見るのか。彼女たちの人生がこれからも続くことを強く示すかのように、終演のアナウンスの後も舞台の上の芝居は続いていた。

青年団リンク やしゃご:https://itokikaku.jimdofree.com/

関連レビュー

青年団リンク やしゃご『てくてくと』|山﨑健太:artscapeレビュー(2021年06月01日号)

青年団リンク やしゃご『上空に光る』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年10月15日号)

2022/07/10(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)