artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

木ノ下歌舞伎『桜姫東文章』

会期:2023/02/22~2023/02/23

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

木ノ下歌舞伎が、書き下ろし台本と演出に岡田利規(チェルフィッチュ)を迎える、初タッグ。『桜姫東文章』は、約200年前に初演された鶴屋南北の代表作のひとつ。ぶっ飛んだストーリーをほぼ原作通りに現代口語で上演。俳優陣も魅力的だ。

物語は、主人公の桜姫、僧の清玄、ワルの色男の釣鐘権助の三角関係を軸に展開する。17年前、稚児の白菊丸との心中に失敗し、自分だけ生き残った清玄のもとに、吉田家の息女・桜姫が尼になるためにやってくる。桜姫の父と弟は何者かに殺され、家宝を奪われた吉田家は存亡の危機にあり、桜姫は生まれつき左手が開かないために婚約を破棄され、出家を望んでいる。しかし清玄が念仏を唱えると手が開き、中から香箱が出てきた。香箱の裏に書かれた「清玄」の文字を見て、清玄は17歳の桜姫が白菊丸の生まれ変わりだと確信する。一方、桜姫の手が開いたことを知った婚約者は、破談を取り消す手紙をよこす。使者の腕に彫られた「釣鐘の刺青」を見て驚く桜姫。かつて屋敷を襲い、自分をレイプした盗賊の腕にも、同じ刺青があったからだ。しかも桜姫は顔も知らないその男に惚れており、同じ刺青を自身の腕にも彫り、密かに出産した子を里子に出していた。出家をやめ、寺で再会した盗賊の釣鐘権助と愛を交わす桜姫。釣鐘権助は逃走し、「清玄」と書かれた香箱が落ちていたため、清玄に疑いがかかる。桜姫への想いで不義密通の濡れ衣をかぶった清玄は、桜姫とともに河原で晒し者になる。清玄は前世の因縁を話して口説くが、桜姫はつれない。

[撮影:前澤秀登](東京公演)

[撮影:前澤秀登](東京公演)

後半、寺を追われ流転の身となった清玄は、香箱を隠し財産と勘違いした元弟子に金目当てで殺される。一方、釣鐘権助と夫婦になるものの、女郎屋に売られた桜姫には、夜ごと清玄の幽霊が出現するため、家に戻されてしまう。家には、かつて里子に出した子どもがめぐりめぐってやってくる。わが子であることを清玄の幽霊から聞く桜姫。そして酔った釣鐘権助の話から、父の殺害と家宝を盗んだ張本人だと知った桜姫は、子どもと釣鐘権助を殺して復讐を遂げる。

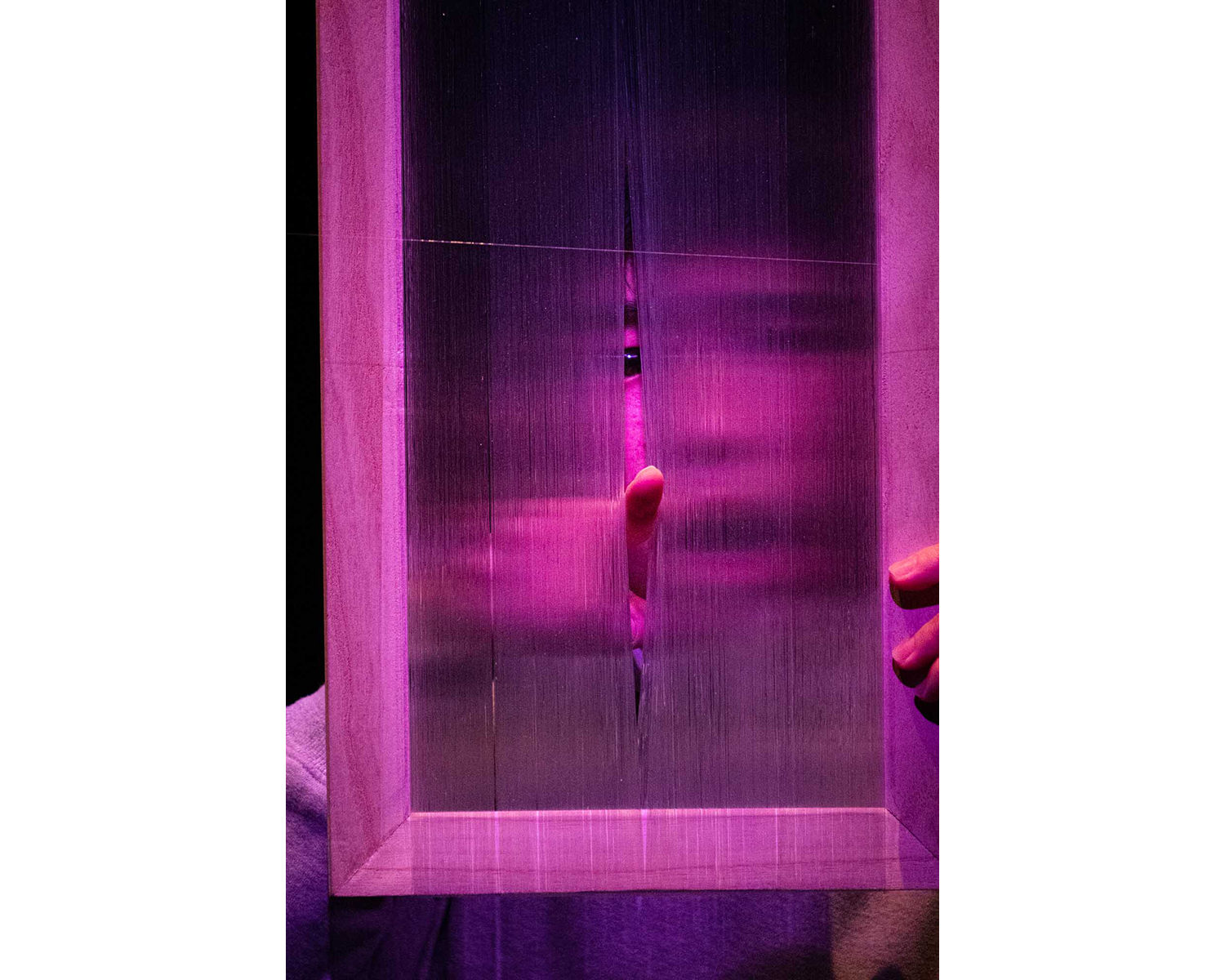

心中、輪廻転生、前世の因縁、不具が治る奇跡、三角関係、仇と知らずの恋、家臣たちの忠義、子殺しと復讐……。ネタの過剰投下と複雑な人物関係、(歌舞伎と同様に)清玄/釣鐘権助の1人2役。本公演では「これから演じるシーンを、先に字幕で説明する」という裏技を駆使して約3時間の大作にまとめた。舞台上には、崩れかけた額縁舞台が入れ子状に設置され、出番のない俳優たちが「舞台の端や手前」に寝そべって眺めている。見せ場や立ち回りでは、「紅屋!(ベニヤ?)」「豆腐屋!」といったふざけた屋号に加え、「ポメラニアン!」「ダルメシアン!」といった謎のかけ声が口々に飛ぶ。この「メタな観客の空間」には、衣装ラックや鏡が置かれ、俳優が着替えや水分補給、メイク直しをする「楽屋」でもある。

入れ子状の舞台奥には、「囃子方」の代わりにDJブースがあり、ゆったりしたリズムがどこか不穏さをまとって流れ続ける。抑揚を抑えた平板な発声で、魂が半分抜けた操り人形のような動きをする俳優たちには、「本気で演技してない」感が漂う。あるいは、(初期の)チェルフィッチュを思わせる、「身体の不随意な運動の増幅」が台詞とは無関係に反復され続ける。奥に広がる暗闇を背景に、脱力感と不穏な緊張感が均衡しながら持続する。

[撮影:前澤秀登](東京公演)

木ノ下歌舞伎を主宰する木ノ下裕一は、当日パンフレットで、岡田を脚本・演出に迎えた理由として、次のように述べる。「時に歌舞伎の演目は、ネガティブな側面も内包しています。当時の時代背景に根差した差別やジェンダー観、家父長制や障がい者の描かれ方……(旗揚げから:筆者注)17年経って、それらにも正面から向かい合うべきなんじゃないかと考えました」。本公演で、特にジェンダーと家父長制への批評としてポイントとなるのが、(主人公の桜姫ではなく)「お十」という脇役の女性の演出である。

お十は、長屋の大家業を営む釣鐘権助の間借り人の妻である。捨て子(実は桜姫の子)を養育費目当てで引き取った釣鐘権助は、「乳の出る女を適当にみつくろったから」と言うが、お十は「では、その適当にみつくろわれた、乳の出る女とは誰でしょう?」と観客に向かってメタ的に問いかける。また、幽霊が出て客がつかないからと桜姫が「返品」され、売った20両を返せと迫る女衒に対し、釣鐘権助はお十を身代わりに売る。お十には「抗議の台詞」すら与えられないが、無言のまま、クラッチバッグを持った片手を左右に振りながら、ふらふらと身体を揺さぶり続ける。

そして大きく改変されたラストシーン。「劇中劇の舞台」から一歩前に出た桜姫は、奪い返した家宝をお十に放り投げ、さらにお十が舞台奥へ投げ捨て、「ハレルヤ!」と屋号が飛んで幕となる。釣鐘権助にとっても、奪った家宝は、元武士の落ちぶれた自分が再び這い上がるための拠り所だった。だが、原作とは異なり、桜姫には、家宝を取り戻して「お家再興」を果たすという家父長制的使命感も執着もなく、むしろ投げ捨てるべきものである。「家宝」の正体も、「折り畳まれたただの紙きれ」だ。「父から息子へ、血統の正統性とともに継承される家宝」すなわち家父長制の象徴を、「男の手」から奪い返し、非実体性の暴露とともに放棄すること。男の欲望によってモノのように扱われた女性たちが、最後にささやかな抵抗と連帯を示す。

とまとめたいところだが、本作には、下記の2点で疑問や未消化感が残った。1点目は、桜姫の衣装の扱い方である。すべての俳優が複数の役を演じ分けるため、さまざまなコート、ダウンベスト、スタジャンといった「上着」の着替えで「役の交替」が可視化される。だが、桜姫だけが、「身分の転落」とともに分厚いファーコートを脱ぎ、シースルーのコートに着替え、ラストはそれすら脱いでキャミソール1枚となる。根強い性差別や女性に自己犠牲を強いる家父長制的ジェンダー観に異を唱える本作だが、「ヒロイン(だけ)が衣装を脱いでボディラインを露わにしていく」演出は逆行ではないか。

2点目は、「家宝」と同様、家父長制と密接に関わり、「実体がないもの」として舞台上で表象される「赤ん坊」である。「ただの紙切れ」にすぎない「家宝」と同様、「桜姫の子ども」もまた、「俵型のクッション状の物体」として登場する。ずっと釣鐘権助の手中にあった家宝とは対照的に、「赤ん坊」はほぼすべての主要登場人物の手から手へと手渡されていく。もはや誰の「捨て子」なのかもわからないほど捨てられ続ける赤ん坊。それは、「未婚で産まれ、かつ父親不明の子」が家父長制を内部から脅かす存在であり、システム内部に定位できないことの象徴でもある。家長(父親)が息子に家督を継承させる家父長制の存続は、「婚姻外の男との子どもではない」ことが確実に保証された嫡子を産ませるために、女性(妻・娘)の性を一方的かつ徹底的に管理することにかかっているからだ。

しかし、桜姫は、わが子の父親が判明したとたん、原作通り未練も躊躇もなく、「仇の子(=釣鐘権助の血をひく子)」という理由で子どもを殺す。彼女の行動原理を支えるのは、「子は父親(だけ)の血統を継ぎ、父親に属する所有物である」とする父権的思考である。従って、桜姫は、「家宝」を放棄する身ぶりの一方で、子殺しによって逆説的に家父長制的思考を「延命」させるというジレンマを体現してしまう。「家宝」と「赤ん坊」をともに非実体的に表象することで、『桜姫東文章』のドラマの裏に書き込まれた家父長制に迫った本作だが、「終焉を宣言しつつ(再)回収されてしまう」という深い矛盾が残った。

歌舞伎に限らず、「古典」を現代において上演することは、ジェンダーの問題を避けては通れない。逆に言えば、古典に向き合う意義はまだまだ汲み尽くされてはいない。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/67743/

関連レビュー

木ノ下歌舞伎『糸井版 摂州合邦辻』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年03月01日号)

2023/02/23(木)(高嶋慈)

「ワールド・シアター・ラボ」2023 リーディング公演『ロッテルダム』

会期:2023/02/16~2023/02/18

上野ストアハウス[東京都]

男女の友情は成立するか。答えるまでもない馬鹿馬鹿しい問いだ。では「男女の恋愛は成立するか」という問いならばどうだろうか。これが「女性同士の/男性同士の恋愛は成立するか」という問いであればイエスと答えるべきだろう。もちろん、こちらも同じく答えるまでもない馬鹿馬鹿しい問いではあるのだが、同性愛者の権利が十分に保証されていない日本の現状に鑑みれば、わざわざイエスと肯定することにこそ意味があるのだということはそれこそ改めて言うまでもない。同性同士の恋愛が成立する、いや、同性同士でなければ成立しない恋愛があるのだから、「男女の恋愛は成立するか」という問いに対する答えも自ずと明らかである。男女の恋愛は必ずしも成立するとは限らない。

「ワールド・シアター・ラボ」2023 リーディング公演の1本としてイギリスの劇作家ジョン・ブリテンによる『ロッテルダム』が上演された(翻訳:一川華、演出:EMMA[豊永純子])。「ワールド・シアター・ラボ」は「海外で創作された現代戯曲の翻訳と上演を通して、次代を担う翻訳者の紹介・発掘と、私たちが生きる同時代の世界の現実をよりよく理解する視点に触れる機会をつくることを目的とし」て国際演劇協会日本センターが2021年から実施している事業。今回上演された『ロッテルダム』は2015年にロンドンで初演され、2017年には演劇の賞としてイギリスでもっとも権威のあるオーレンス・オリヴィエ賞も受賞している作品だ。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

大晦日の夜。フィオナ(椎木美月)は同棲している恋人のアリス(小黒沙耶)に自分はトランスジェンダー男性だと告白する。アリスは混乱しながらもその事実を受け入れようとするが、それはフィオナと付き合うことでようやくレズビアンであることを認めることができるようになったアリス自身のアイデンティティを再び揺るがす出来事だった。「あなたが男性なら、私は…ストレートになるの?」とアリスは問うがフィオナは「アリスはアリスのままでしょ」と言うばかりだ。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

セクシュアリティは自ら選択できるものではないが、必ずしも固定化された不変のものというわけでもない。そこには流動性やグラデーションがあり、あるいはフィオナのように女性同性愛者を自認してきた人間が、時とともにトランス男性異性愛者であることを自覚するようになるというケースもある。かつてフィオナの兄・ジョシュ(荻野祐輔)と付き合っていたアリスのように、自分のセクシュアリティを認められずに異性愛者として振る舞おうとする人間も多いだろう。『ロッテルダム』はフィオナの告白をきっかけに変化していく二人と周囲の人々の関係を丁寧に描いていく。

性別移行を決断したフィオナは、エイドリアンという新たな名前で生き始める。それは生まれてきた子供が男だったら両親がつけるつもりだったという名前だ。少しずつ変わっていくエイドリアン。ジョシュとともにそんな「彼」をサポートするアリスだったが、一方でレズビアンを公言する職場の同僚・レラニ(日向みお)と親しくなっていき──。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

登場人物たちはそれぞれの生/性を生きるのに懸命で、その余裕のなさは時に身勝手な振る舞いとなって他人を傷つけてしまう。喧嘩やトラブルの絶えない日々の先に、やがて決定的な瞬間が訪れる。エイドリアンが「パス」(自認する性別として他人から認識されること)したのだ。狂喜するエイドリアンはその勢いのままにアリスに結婚を申し込むが、限界を迎えたアリスは「私はゲイなの」(ここでのゲイは同性愛者を意味する)と別れを切り出す。それでもなお「俺は男で君はストレートなんだよ。君はゲイじゃない」と言い募るエイドリアンに向けられた「変えられないものもあるの、変えたくないものがあるの、だってそれが私の一部だから。それがなんであなたの問題より重要じゃないわけ?」という言葉は痛切だ。

もちろんこれは十分に予想できた結末だ。ジョシュという前例もある。アリスが男と付き合えないことはすでに証明されてしまっている。だが、このジョシュという前例が示唆するのはネガティブな側面だけではないようだ。

一度は別れを告げたアリスだったが、最後の場面では再びエイドリアンの隣にいることを選択する。フィオナでもエイドリアンでもなく「ただあなたが欲しかった」と言うアリス。二人の関係がこの先どうなるかが明示されることはない。ひとつだけ明らかなのは、アリスと別れたジョシュがそれでも親友として「ここに居続けた」ように、アリスもまたエイドリアンの隣で「ここにいる」ことを選んだということだ。男女の恋愛が成立するかどうかはわからないが、少なくとも男女の友情は成立する。それはきっと希望と呼んでいいことだろう。

[写真:おおたこうじ]

[写真:おおたこうじ]

今回はリーディング公演ではあったものの、ト書きを読み上げた稲葉歓喜を含めた俳優たちの好演も手伝って、舞台上にはぐっと引きつけられるドラマが立ち上がっていた。本公演の実現にも強く期待したい。

ワールド・シアター・ラボ リーディング公演:https://iti-japan.or.jp/announce/8768/

2023/02/18(土)(山﨑健太)

したため#8『擬娩』

会期:2023/02/09~2023/02/12

こまばアゴラ劇場[東京都]

演出の和田ながらを含め、出産を経験していない出演者たちが「妊娠・出産を身体的にシミュレーションする」という、演劇ユニット「したため」の代表作の再演。タイトルの「擬娩」は、「妻の出産の前後に、夫が妊娠にまつわる行為を模倣し、時には陣痛さえ感じているかのようにふるまう」習俗を指す。実在の習俗を参照し、「舞台上の行為は擬似的な再現である」という演劇の原理を露にしつつ、「他者の身体に起こる変容や痛み」への想像力の起点として「私自身のこの身体」を透明化せず手放さないこと。「演劇」に対する冷静な視線と厚い信頼がここにある。

2019年の初演後、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2021 AUTUMNでは、出演者と舞台美術を変更し、中高校生の出演者3名とともに再創作したリクリエーション版が上演された。「演劇を通じた、10代の若者への性教育」という点で、『擬娩』という作品の意義を拡張した。

一方、本公演は、基本構成・舞台美術(林葵衣)ともに初演とほぼ同じである(ただし、初演の出演者4名のうち、2名が入れ替わった。上演内容の詳細については初演評を参照されたい)。転がりながら登場し、今まさに産まれ落ちた4名の出演者は、冒頭および終盤でそれぞれ宣言する。「産まれたことはありますが、産むかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、産めるかどうかはわかりません」「産まれたことはありますが、そのことを覚えていません」。半透明の窓(テグスを張った木枠)によって顔を匿名化された者たちは、個々の身体的特徴や遺伝的要素について口々に列挙し、第二次性徴を経て、擬人化された「妊娠検査薬」の登場後、多様なつわりの症状を実演する。「エコー検査を、母体と胎児のオンライン通信に見立てて会話する」中盤のシーンは、産む側と産まれる側がそれぞれ抱く不安と期待をコミカルに表現。臨月を経て、クライマックスの分娩シーンでは、写真家の志賀理江子が自身の出産を綴ったテクストの朗読、波のように断続的に押し寄せる轟音のノイズとともに、子宮口が開くプロセスと激痛が実況される。全体的に初演よりユーモアと笑いの力が増しており、演出家としての和田のバランス感覚の成長を感じた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

初演からの約2年間には、妊娠・出産をめぐる大きな変化が国内外で起こった。人工妊娠中絶を禁止する法律がポーランドで施行され、アメリカでは1973年に連邦最高裁が「中絶は女性の権利である」と認めた判決が覆され、論争やデモを引き起こした。一方、国内では、予測以上の少子化の進行と同時に、不妊治療の保険適用の対象が拡大され、岸田首相の育休発言が問題視された。こうした社会的変化に言及したアップデートがない点については、もどかしさも感じる。

初演に基本的に忠実な再演だが、実は最大のポイントは「出演者の入れ替わり」にある。初演の出演者は男女2人ずつだったが、性別二元論的ではないジェンダーのあり方へと広がり、作品の根幹を本質的にアップデートした。『擬娩』という作品の意義は、「産む機能が備わった性」と切り離して「妊娠・出産をシミュレーションする」点にあるが、初演では、男女二元論的な枠組みが残存していたことが逆にあぶり出されたといえる。特に、エコー検査=オンライン会話のシーンは、初演では「男女ペア」で演じられていたことに改めて気がついた。

[撮影:宇田川俊之]

[撮影:宇田川俊之]

『擬娩』が直接的に描くのは、物理的な痛み──つわりの諸症状、内臓の圧迫や寝返りも困難なほど膨らんだお腹、そして「腰が爆発するような」陣痛の痛みである。だが、外見が小柄な若い男性に見える出演者が、「膨らんでくる乳房が嫌で猫背になった」というエピソードを語るとき、そこには、(意思とはまったく無関係に)「妊娠に向けて準備された身体」になってしまう苦痛もあることが示される。また、(本作では言及されないが)「産むことができる」とされる身体を持ちながら産めない痛み、「産むことができる」身体すら持てない痛みも存在する。

初演の出演者の1人は、出演後に実際に出産した。彼女にとっては、『擬娩』への出演経験はまさに「知識と想像のリハーサル」になった。だが、もし、具体的にどのような日常生活への支障や制約、痛みがあるのかを疑似体験してから、「産む機能を備えた身体」を持つかどうかを個人の意思で後天的に選択できたら、あなたはどうするか? 支障や痛みを引き受けることも覚悟のうえで選ぶだろうか? 再演を見ながら筆者が想起したのが、李琴峰の小説『生を祝う』(2021、朝日新聞出版)である。妊娠・出産をめぐるSF的な思考実験であるこの小説では、胎児に出生後の「生存難易度指数」を数値化して伝え、出生するかどうかの意思を確認する「合意出生制度」が法制化された近未来の日本が描かれる。李が描く仮想の近未来では、「生の自己決定権」が「胎児の側」の選択に委ねられる。一方、本作が想像させるのは、「妊娠に備えた身体を持つかどうか」を「産む側」が選択可能であったら? という想像だ。もし個人の意思で後天的に選択可能だったら、社会のさまざまな制度設計や構造的不均衡は、それでも今とまったく変わらないだろうか? あるいは、パートナー間で「平等な負担」の合意に至ることは可能だろうか? このように分岐していく想像力を鍛えるためのリハーサルが『擬娩』である。本稿はその一助となるべく、「ある単語を使用しない」という条件を課して書かれた。

公式サイト:http://www.komaba-agora.com/play/12599

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2021 AUTUMN 和田ながら×やんツー『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年11月15日号)

したため #7『擬娩』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年01月15日号)

2023/02/11(土)(高嶋慈)

川口龍一人芝居『あの少女の隣に』

会期:2023/02/04~2023/02/05

下高井戸HTSスタジオ[東京都]

川口龍による一人芝居『あの少女の隣に』(作・演出:くるみざわしん、2021年初演)のメインビジュアルには、並んで置かれた2脚のイスと、その一方に腰掛ける女性らしき人物が描かれている。もう一方は空席だ。思い出されるのはあいちトリエンナーレ2019内の「表現の不自由展・その後」で展示されていたキム・ソギョンとキム・ウンソンによる《平和の少女像》(2011)だが、《平和の少女像》とは異なり、ここに描かれた人物は向かって左側のイスに座り、チマチョゴリではなく白いワンピースのような服を身に着けている。この作品は「あの少女の隣に」座るべき存在として、戦後の日本で米軍を相手にした日本人慰安婦に焦点をあて、男の一人語りを通してその背後にある構造を暴き出す。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

舞台上には客席と向かい合うように置かれた2脚のイス。そこに男がやってくるとこう言い放つ。「両方ともからっぽだよ。お前の国には置くものがないだろう。あったら出してみろ。いや、お前の国じゃない、私達の国だ。私達の国には置くものがない」。語りはのっけから分裂している。男は「あのイスの片方に少女を座らせてみたいんだよ。でもそのためには遠回りでもここから始めないと」と続け、戦争の道具として必要なのは「銃。ヘルメット。迷彩服。食べ物」に加えて女だというその語りは「それを我が国がいつ頃からどんなふうに実現したのか」へと遡る。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

男によれば「ことの起こりはナポレオン時代のフランス」。性病の蔓延による戦力低下に悩まされたフランス政府が「売春婦に性病検査を強制して管理を始めた」のに各国がならい、日本もまた1872(明治5)年に警察組織をつくるためのヨーロッパ視察が行なわれたのをきっかけに、国による性病検査の強制と売春の取り締まりが制度化されたのだという。

時間は飛んで1945年。敗戦後、米軍の駐留が決まるとすぐさま、国の主導でRAA=レクリエーションアンドアミューズメントアソシエーション(作中では出てこないが日本語での名称は「特殊慰安施設協会」)という慰安施設が設置された。米兵から「我が国の女を守る」ためということだが、そこで働くのはもちろん女性である。米側はさらに売春街も米軍用に提供するよう要求するが、翌年にはアメリカ本国にいる米兵の家族からの抗議によってRAAは廃止。国の主導で設けられたはずの職を失い、いわゆる「パンパン」となった女性たちは警察の取り締まり対象となってしまう。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

この作品の大部分は、男が上司である警視総監や進駐軍保健局局長ジェームス大佐から指令を受け、それを遂行するために部下や女たちに働きかけるというパターンの繰り返しで構成されている。「我が国の女を守る」という大義を掲げての施策はどれも矛盾に満ちており、それを自覚している男は指令を受けるたびに抗議をする。しかしもちろんそれが受け入れられることはない。結局のところ男は「いやいや、考えるな。とにかくこれが仕事なんだ」「お国のためだ」とそれらの命令を部下や女たちへと伝え実行に移すことになる。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

この一人芝居では川口が演じるのは男一人であり(厳密にはその男にはいくつかの異なる名前が与えられてはいるのだが)、ほかの登場人物の姿は舞台上には現われない。警視総監やジェームス大佐の言葉は、例えば「え、女を使う」といった具合に、相手の言葉を聞き返し反復する男の口を介して観客に届くことになる。このような聞き返しは一人芝居の常套手段ではあるのだが、「上」からの命令が男自身の言葉として発せられてしまうつくりは巧妙だ。しかも、それらの言葉は改めて、男自身から部下や女たちへの命令として繰り返されるのだ。「上」から押し付けられたはずの言葉や価値観は繰り返しのうちに内面化され、やがては「上」からの声が実際には発せられていないときでも聞こえてくることになるだろう。

男は「徹底的に無責任なんだから、アメリカは」と責めながら、直後に自らも「私たちが生きていく道は、徹底的な無責任だよ」と言い、「上」の無責任な態度をも反復する。無責任の連鎖。ツケは弱い立場の者へと回される。作中で示されることはなかったが、無責任の体系が戦争責任の問題にも連なっていることは言うまでもない。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

最後の場面は現代だ。いまだに生き続ける男は「女子大の先生」として国家管理買春や構造的な女性差別に関する講義をしている。「この仕組みを作り上げた私がどんな人間かをここでさらして、皆さんに考えてもらいたい」という男はなるほど真摯に見える。しかし、ならばなぜ、そこは女子大なのだろうか。男が一個人であるならばそのような責任の引き受け方もあり得たかもしれない。だが、男が特定の個人ではなく、文明開花以来、いやおそらくはそれ以前から生き続ける総体としての男とそれがつくり出す構造を象徴する存在であることは明らかだ。それらと向き合うべきなのはむしろ男の方だろう。無意識の無責任は現在に至るまで隠然と引き継がれている。

『あの少女の隣に』は「上」からの声を内面化し自らの価値観としていくプロセスを巧みに抉り出す。だが、その構造のみを撃つのでは、個人としての男は責任から逃れ続けてしまうだろう。だから、観客である私は、そして舞台上の男は改めて思い出さなければならない。そもそもはじめから男以外の声など聞こえていなかったということを。舞台の上で言葉を発したのは、そうすることを選んだのはどこまでいっても男自身でしかないのだ。

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

「あの少女の隣に」初演時舞台写真(2021年11月、西荻シネマ準備室)[撮影:横田敦史]

『あの少女の隣に』は2月25日にアトリエ銘苅ベースでの沖縄公演を、7月にはアンコール上演vol.3(会場未発表)を予定。くるみざわ作品としては俳協演劇研究所『振って、振られて』(2023年3月9〜12日、新宿)、エイチエムピー・シアターカンパニー『リチャード三世 馬とホモサケル』(2023年3月11〜12日、大阪市)の上演も控えている。

『あの少女の隣に』:http://www.myrtle.co.jp/arts/#anosyoujyo/

くるみざわしんTwitter:https://twitter.com/kurumizawashin/

2023/02/05(日)(山﨑健太)

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』

会期:2023/01/28~2023/01/29

ロームシアター京都 ノースホール[京都府]

「見えない隣人」であるイミグレーション(移民)、すなわち「幽霊」についての、あるいは「幽霊」が語る演劇作品。神里雄大は沖縄出身のペルー移民の父を持ち、南米やメキシコ、沖縄などを旅しながら、「越境」「旅」「家族とルーツ」「文化的ハイブリッド」「島」といったテーマで創作してきた。

本作は、那覇文化芸術劇場なはーととの共同製作。「タイの幽霊」「ボリビアの幽霊」「沖縄の幽霊」という3つの語りが、本人として登場する3名の俳優により、それぞれ語られる。「タイの幽霊」では、「サンプル」主宰の劇作家・演出家でもある松井周が登場。「久しぶりに会った(見えない)旧友」にタイのお土産を渡し、タイに移住した経緯について語る話は、焼酎についてのウンチクから始まり、脱線や飛躍を経て「オチ」に至る。ラオスの「ラオラオ」という蒸留酒が、中継貿易で栄えた琉球に伝わり、焼酎や泡盛のルーツになったこと。「ラオラオ」と泡盛を融合した「美らラオ」の工場をラオスにつくったこと。事務所はタイのバンコクに置き、バーで一目惚れした美女と同棲するが、彼女は動作も食べ物の好みも自分とそっくりなドッペルゲンガー的存在で、夜しかやって来ない。渋滞に巻き込まれたタクシーの車内で、歩道に彼女を見た気がするが、直後に事故に遭い、写真を撮りまくる野次馬を見たこと(タイでは、事故ナンバーが「あたる」からと宝くじを買うらしい)。「幽霊」は「彼女」ではなく、(自覚のない)彼自身だったのだ。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

「ボリビアの幽霊」では、沖縄出身の俳優、上門みきが、戦後にボリビアへ移住した沖縄移民の歴史について、沖縄のイントネーションで語る。聞き役の大村わたるは、「無知で無邪気なマジョリティの日本人」の戯画化を演じる。60年前に沖縄から移民した祖父に、年金を受け取る手続きを頼まれたこと。1954年に移民団が「うるま移住地」に入植したが、ほどなく伝染病が流行し、再移住を余儀なくされたこと。日雇いで日銭を稼ぎながらの過酷な道中。彼女の語りはいつしか、かつての祖父と思しき青年の一人称のモノローグに憑依していく。「自分の土地と安心できる空間がほしかった。私がそれにとり憑かれたからって、誰が責められるだろう」。過酷な道中のある夜、久しく忘れていた夜空を見上げると、満天の星に戦死した家族の顔が重なる。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

「沖縄の幽霊」では、「本土から沖縄に移住した」という大村わたるが語り手に回る。沖縄の本屋に入ると、日本兵の幽霊など怪談本が多く、「歩行者の1/3は幽霊」という都市伝説のある国際通りで歩行者の観察を始めたこと。だが彼はそれと知らず、(おそらく幽霊の)「隣人のマコさん」という女性に出会っている。「あなたは分かってるようで分かってない。あなたには歴史がない。背負うものがないということは、幸せなのかもしれないね」と言って笑う「マコさん」。

そして「第四部」では、松井、上門、大村の3名が会し、(おそらくお供えの)酒を飲みながら語り合う。「マコさん」は「いつも赤い浴衣を着ている」と語られ、赤い浴衣を羽織って現れた上門を見た大村は「え、マコさん?」と驚くが、「マコさんじゃなくて、みきさんだよ」と上門は主張し、自他や生死の境は曖昧に流動化する。「植民地って何なの?」と問う大村に対し、上門/マコさんは「土足で上がりこんできて、色んな線を引くこと」と返す。彼女は「歴史の重みに囚われ続ける幽霊」という抽象化された存在であると同時に、「ヤマトンチュには見えない沖縄」の擬人化でもある(ただしここには、「なぜ被支配者側が女性にジェンダー化されるのか」という根深い構造が、未だに「とり憑いて」いる)。

神里雄大/岡崎藝術座『イミグレ怪談』@那覇文化芸術劇場なはーと 小劇場 [撮影:大城亘]

dot architectsによる舞台美術も秀逸だ。頭上の闇にきらめく無数の灯は、上門/移民の青年が語る「ボリビアで見上げた満天の夜空」と同時に、松井が語る「ベトナム戦争時、物資のルートだったため、世界一空爆を受けた国であるラオス」に降り注ぐ爆弾の光でもある。「まだ不発弾や地雷が残っていて経済発展を妨げている」と言う松井に対し、上門は「似たような話を聞くね」と返し、ボリビア、ラオス、沖縄(戦)の夜空がつながり合う。

焼酎ビジネスのため日本からタイへ、沖縄からボリビアへ、本土から沖縄へ。3つの移住の話は、「沖縄」で交差する。酒盛りする3名が座る「黒い帯状の道」は、海上の交易路や移民を乗せた船の航路、見えない「国境」や分断線であると同時に、出会うはずのない者どうしが会する時空のエアポケットでもある。

同窓会に現われるはずの友人を「俺たちいつまで待ってるんだろう」「まだ来ないね」と繰り返す松井の台詞は、ベケットの『ゴドーを待ちながら』を想起させる。「幽霊」すなわち「死者の時間」は停止・凝固しており、もはや前には進まない宙づり状態、「永遠に引き延ばされた現在」という不条理性にあることを示唆する。

だが、「凝固した時間」を抱える死者は、「空間」にも囚われ続けるのだろうか? 一般的に幽霊は、不慮の死を遂げた場所に出るなど、「土地」に拘束されている。では、故郷を離れた移民は幽霊にな(れ)るのか? そのとき霊の執念は、海を隔てた遠い故郷へ向かうのか? 「自分だけの土地がほしかった」という強い念が勝るのか? 本作が投げかけるのは、「移民の幽霊は存在するのか?」という命題だ。それは、「南米やハワイなどへ渡った日本人移民の忘却」という意味での不在化であり、「人工的に引かれた見えない線を越境する者は、自身も見えなくなってしまう」ことの比喩でもある。「タイで事故死した、自覚のない幽霊」「象徴的に擬人化された沖縄の幽霊」「見えているのに自覚のない人」の3名の会話は、「どこかで会った」「いや、初対面」と噛み合わず、決定不可能な揺らぎを抱えている。可視と不可視の境をさまよう「幽霊(たち)」の捉えどころのなさは、モヤモヤとした消化不良を抱えながら、断片的な語りのなかに、見えない触手や菌糸のように細い糸を伸ばしてつながり合い、「境界線」の強固さを溶かし出していくのだ。

公式サイト:https://rohmtheatrekyoto.jp/event/96130/

関連レビュー

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2017 神里雄大/岡崎藝術座『バルパライソの長い坂をくだる話』|高嶋慈:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

2023/01/28(土)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)