artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクトHOME編/横浜ゾウノハナ編』

会期:2021/10/02~2021/10/24

象の鼻テラス周辺[神奈川県]

「きくたびプロジェクト」はさまざまな場所で「演劇の力をかりてちょっと変わった『音声』をつくるプロジェクト」。鑑賞者はYouTubeやSpotifyにアップロードされた音源にアクセスし、指定された場所やシチュエーションで、イヤフォンから聞こえてくる音に耳を傾けることで作品を体験する。2017年に「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」の呼びかけで発足し、2018年1月に第一弾となる『横浜美術館コレクション編』が公開(現在は音声のみがウェブで公開)。今回は鑑賞者が自宅やその周辺で体験する『HOME編』と、2021年10月24日まで象の鼻パーク周辺で開催中のスイッチ総研×きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクト 横浜ゾウノハナ編』からいくつかを紹介する。

2020年12月から2021年7月にかけて少しずつ公開された『HOME編』の音声作品は全部で18本。クリエイションメンバーである俳優の大石将弘、北村美岬、江花明里が書いた作品に加え、三浦直之(ロロ)や鳥山フキ(ワワフラミンゴ)、滝口悠生、本谷有希子ら劇作家・小説家が書いた作品もラインナップされている。1分に満たない短いものから約20分とそれなりに長いものまで長短はさまざまだが、多くは3分から5分程度で体験できる。すべてを聴こうとするとちょっと大変なので、タイトルや説明を読んで気になったものを体験するのがよいだろう。

「おとひめ」(作:江花明里/出演:田中美希恵)ではトイレで使う「おとひめ」が音を流す代わりにトイレに関する蘊蓄を語る。1回あたりのトイレットペーパーの消費量なんて聞いてしまっては使うときに意識せざるをえない。

「ルーム・プレイング」(作・出演:大石将弘)は「部屋の中でからだひとつでプレイできるゲームシステム」。動作確認だという音声の指示に従って体を動かすとそれに合わせて効果音がなり、ゲームの世界にいるような気分になれる。聞こえてくる音はどこかで聞いたことのあるようなベタなものだが、次はどんな音かしらんと予想しながら体を動かすのも楽しい。

「よい一日を」(テキスト:滝口悠生/出演:伊藤沙保)は遠くの(あるいは近くの)誰かの、私のそれとは異なる「今日」が、私の「今ここ」に接続されるような作品だった。滝口の芥川賞受賞作『死んでいない者』のラストを思い出す。

「会わない勇気って何」(テキスト:本谷有希子/出演:日髙啓介)は思わぬ捻りが楽しい(のでネタバレはしない)。具体的なシチュエーションに合わせた作品のなかではこれが一番面白かった。

全体として、ちょっとした物語を楽しむタイプの作品よりは、私のいる「今ここ」とは異なる時間に思いを馳せるような作品、あるいは自分の身体に焦点が当たる作品の方が面白く感じられた。部屋に閉じこもり、他者と接触する機会が制限されるような状況では、自分の輪郭が曖昧になっていくからかもしれない。

『横浜ゾウノハナ編』(企画・構成:大石将弘/クリエイションメンバー:有吉宣人、北村美岬、立蔵葉子)には象の鼻テラスやパーク内で楽しめる『陸編』と水上タクシーで赤レンガ倉庫周辺をぐるっと回る『クルーズ編』の2種類の体験が用意されている。

「クルーズ編」では約30分のクルーズのなかで6本の作品が体験できる。たとえば東京ディズニーランドのアトラクション「ジャングルクルーズ」のパロディ「ハマゾンクルーズ」(作・出演:大石将弘)。近未来的ともいえるみなとみらい周辺の水路の風景と「ジャングルクルーズ」風の音声の取り合わせがおかしい。ほかの作品もちょっとした楽しみとしては十分に満足のいくものだったが、水上タクシーで海に出ること自体がすでに刺激的なため、作品の面白さはやや後景に退いてしまった気も。

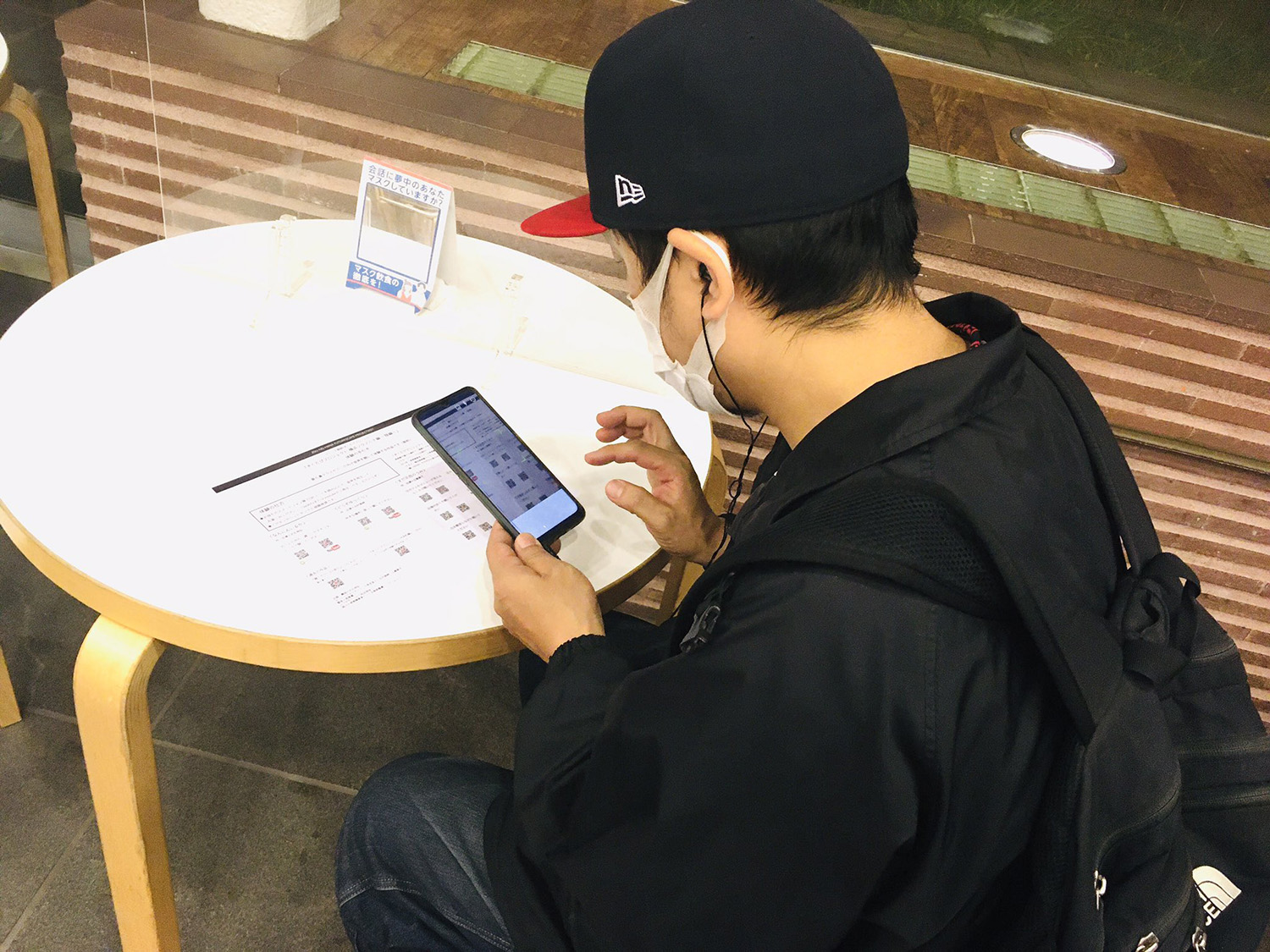

『陸編』では「なんにんいるか」(作・出演:大石将弘)が秀逸。象の鼻テラスからその周辺へと誘われた鑑賞者の視線はふいに跳躍し、未来への、あるいは未来からの視線が差し込まれる。連作短歌の形式をとった「まだ灰色のうみ」(作・出演:立蔵葉子)もよかった。八つのシチュエーションのそれぞれで31文字から情景が立ち上がる。私のお気に入りは「空を見上げながら聞」く一首。ただ、移動するごとにスマートフォンを操作しQRコードを読み込まなければならないのはやや煩雑だ。音声自体は短歌を2回繰り返すのみのごく短いものなのでなおさらである。短歌を声として聴く体験自体は悪くないのだが、これならそれぞれの場所に行くと短歌が記されているという形式もありだったのではないだろうか。

こうして「きくたびプロジェクト」の作品を連続して体験してみると、バリエーションの豊かさは鑑賞者の間口を広げる一方で、多すぎる選択肢が好みの作品に出会う前段階での障壁になってるようにも感じた。たとえば、『HOME編』の18本の作品すべてを聴いた鑑賞者はそれほどはいないだろう。実際のところ、作品ごとに再生回数にはかなりの差がある。また、QRコードとウェブ上のプラットフォームを使った音声作品という形式はつくり手にとってはお手軽であり、鑑賞者にとっても作品にどこからでもアクセスできるという利点がある。だが、設定されたシチュエーションや作品の内容によってはその形式がベストとは思えないこともままあった。作品世界への入り口の設計をさらに工夫することで「きくたびプロジェクト」の可能性はさらに広がるように思う。

しかしやはり「きくたびプロジェクト」のよいところは自宅でも楽しめる点である。以下のURLから『HOME編』『陸編』の音声にアクセスできる。『陸編』は10月24日(日)まで象の鼻テラス周辺で実地でも体験可能だ。

『きくたびプロジェクト HOME編』:https://kikutabihome.studio.site/

スイッチ総研×きくたびプロジェクト『きくたびプロジェクト 横浜ゾウノハナ編』:https://fsp.zounohana.jp/2021/programs/2-2-4/

関連記事

「見えないこと」から「見ること」を再考する──視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ|林建太・中川美枝子(視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ)/白坂由里(美術ライター):フォーカス(2019年07月15日号)

2021/10/09(土)(山﨑健太)

『風景』のつくりかた

会期:2021/09/28~2021/10/03

目黒区美術館区民ギャラリーB[東京都]

「『風景』のつくりかた」は東京藝術大学大学院美術研究科美術専攻先端芸術表現領域出身の大槻唯我、鈴木悠生、寺田健人の三人の写真家のアーティスト・コレクティブによる展覧会。会場で配布されたハンドアウトには「『風景』とは何か」という問いに続いて「身近で当たり前のものとして享受している現代の『風景』とはそもそも何か」「私たちは『風景』をどうつくっているのか」「写真として写しているものは何か」という三つの問いと、「地域社会や都市空間において人間の営為によって生じた痕跡を『まなざす』ことによって、新たな「風景」の獲得を試み」るという宣言が掲げられている。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

大槻、鈴木、寺田の順に並ぶ展示空間は作家ごとに区切られており、突き当たりにある寺田の展示まで観た観客はそこで折り返し、再び鈴木、大槻の展示空間を通過して会場を出ることになる。

観客がまず、そして最後に再び目にする大槻唯我《Study of Abandoned Mines and Forests》(2020-)は、いまや国内ではひとつを除いてすべてが閉鎖された金属鉱山をテーマにした写真群。有害な排水を処理する鉱滓ダムや不要な土砂を捨てた堆積場、そして破壊された森の植生などを写した写真が並ぶ。「『風景』のつくりかた」と展覧会のタイトルが大きく記された入口を入ってすぐの展示が大槻のものであるインパクトは大きい。展示の冒頭から、都市部に住む私の生活こそが、私の目には入らないところでこのような「風景」をつくり出しているのだということが突きつけられ、展覧会のタイトルの意味するところについて改めて考え込んでしまった。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

一転、鈴木悠生《TOKYO TRANSPARENT BOUNDARIES》で鑑賞者が目撃するのは、鈴木が「生まれ育ち日常を過ごす東京という都市の風景」。テーマは境界ということで、フェンスや道路、川、陸上競技のトラックなどの境界がある風景に、ところどころその風景のどこに「境界」があるのか判然としない写真も混じっている。例えばある写真では境界を形成していた樹木が別の写真では単に風景の構成要素の一部となるなど、写真間で連続したり変化したりする要素が「境界」とは何かという思考を誘う。鈴木の撮る都市の風景と大槻の撮る山間部の、都市からは排除された風景。その境界はどうつくられているのかなどとも思う。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

展示空間最奥部の寺田健人の連作写真《New Shelter》はタイトルの通り公衆トイレをテーマにした作品。排泄、SNS、食事、クルージング。「公に開かれた私的空間」である公衆トイレを「様々な欲望の実践の場所」として捉える寺田の写真は、公衆トイレの外観やトイレ内部での行為、あるいはその痕跡を捉えたものだ。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

一方、寺田の展示空間の中央に置かれた映像インスタレーション《Act in public toilet》は「①トイレに残された痕跡を写真で撮り収集家のように集め、②トイレに残された痕跡から浮かび上がる人物像を想像して演じるというパフォーマンス」を映したもの。映像が映し出されているディスプレイは四方をパーティションで囲まれていて、鑑賞者はトイレの個室を上から覗き込むようにして(展示の1枚目に置かれた写真のように盗撮めいたアングルから!)映像を鑑賞する。

映像は三種類あり、ひとつは男がトイレの個室で歯を磨いている映像。残る二つはともにトイレを掃除している映像で、一方はインスタライブとして配信されていたもののようだ。歯を磨く男はカメラを意識することもなく、まさに盗撮風の映像なのだが、トイレ掃除の映像については、途中まではやはり盗撮風に見せつつ、やがて男がカメラに向かってジェスチャーをして見せたりカメラの位置を調整したりすることから、それが「やって見せている」行為であることがわかる趣向になっている。インスタライブに関しては言わずもがな。男と鑑賞者との関係が映像によって少しずつ違っているのが巧妙だ。

[撮影:鈴木悠生]

[撮影:鈴木悠生]

《Act in public toilet》を見終え、再び《New Shelter》に戻ると、鑑賞者は二つのことに気づくことになる。ひとつは展示空間自体が《Act in public toilet》と入れ子構造をなすトイレの個室に見立てられていること(展示の壁面は公衆トイレのパーティションにそっくりである)。展示空間はアーティストの、そして鑑賞者の欲望の発露する空間でもある。もうひとつは、《Act in public toilet》に付されていたという説明に虚偽が含まれていたのではないかということだ。《New Shelter》には《Act in public toilet》のトイレ掃除の最中に撮られたと思しき写真が含まれており、ならばそれは、寺田自身がトイレに残した痕跡だということになる。そこでは痕跡=写真とパフォーマンスの因果が、そして見る/見せるの関係が寺田の説明とは逆転しているが、しかしそれが実際にトイレに残されていた痕跡なのか、それとも寺田が残した痕跡なのかを鑑賞者が判別する術はない。見ることと見せることの欲望は絡まり合っている。

大槻と鈴木の展示はそれぞれ単独ではやや物足りなくも感じ、寺田の展示についてはコンセプトに比して映像やインスタレーションの設えが十分には練りきれていなかったのではないかとも思う部分もある。だが、三つの展示は連なることで、欲望と見ること、視線をめぐるさまざまな思考を誘発する。私的な領域から再び外へと展示空間を逆戻りしながら見る写真に、私はまた異なる思考を誘われる。

鈴木悠生:https://www.yu-suzuki.com/

寺田健人:https://kentoterada.myportfolio.com/work

2021/10/03(日)(山﨑健太)

コトリ会議『スーパーポチ』

会期:2021/09/23~2021/09/27

こまばアゴラ劇場[東京都]

とぼけた演技と少し不思議な物語の背後に死の気配が充満し、時おり立ち上がる濃厚なエロスが生きることの滑稽と悲哀に触れる。コトリ会議のユニークな魅力はその飄々とした底知れなさにある。

実家で飼っていた犬・スーパーポチ(以下ポチ、吉田凪詐)が亡くなり、菫(三ヶ日晩)は恋人の登(まえかつと)とともに帰省する。兄の洋(山本正典)は妻の直生(花屋敷鴨)と戻ることのない旅に出るのだと自らの死を匂わせ、菫に実家を託そうとするが──。

作・演出の山本正典は当日パンフレットに「実家に帰りたいのですが、帰れないので、お芝居の中で帰省することにしました」と書いている。なるほど、菫は劇団をやっていて、去年は金沢でも公演をしたらしい。その経歴は確かにコトリ会議と、そして山本と重なっている。作中では語られない菫の名字も台本には山本だとはっきり記されてさえある。面白いのは、山本自身は劇中では実家に残った(そしてこれから出て行こうとしている)兄・洋を演じているという点だ。

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

『スーパーポチ』は一人一役を基本としながら、ときにひとりの俳優が複数の役を兼ね、あるいはある人物が別の人物と重ね合わせて描かれる。たとえば、ポチはぬいぐるみの体で舞台上に登場するのだが、それを操る吉田もまた、なぜか犬の着ぐるみを着ており、舞台上のポチはつねに二つの体を持った存在としてそこにいることになる。しかも、ポチの鳴き声は吉田によって演じられるのだが、人の言葉を話す場面に限っては、なぜかその声は直生役の花屋敷によって演じられるのだ。さらに、洋はかつて、ポチに自分の魂を乗り移らせるための魂継ぎの儀式(=首吊り)を試みたことがあったのだという。そのせいかどうか、ポチから受け取ったアンテナ(?)を装着した登は洋の記憶を語り出したりもする。直生はまた、登の自殺した母に似ているらしく、登は「お母さんて呼んでいい」などと言い出す。

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

かつての菫の担任であり現在も山本家に相談と称して入り浸る堂下先生(原竹志)も、最初は堂下先生に似たポチの葬儀の式場の人として登場し、その存在は最初から二重化されている。台本には一場面だけ堂下家での出来事が記された箇所があるのだが、堂下の妻と思われる女を花屋敷が、娘を三ヶ日が演じているため、観客である私にはそれはほとんど山本家の出来事のように見える。「名前を呼んで」と言う娘に堂下が答えないのだからなおさらだ。菫にキス以上のことをしたことがあるという堂下(=原)が菫(=三ヶ日)と親子を演じるこの場面は、二人の関係に一層の不穏さを付け加える。

こうして場面が積み重なり、エピソードが語られていくほどに、人物の輪郭は溶け出していく。洋と直生、直生と登、登と菫、菫と堂下。作中にはしばしば性行為、あるいはそれを思わせるエロティックな場面が挿入されるが、数珠のように連なり誰との行為であるかも不分明なそれは、どこか底の知れない、ほとんど恐怖と紙一重のエロスを立ち上らせるものとなる。

一体これは何なのだろうか。菫が帰省し、そして再び実家を出ようとするところまでを描いた『スーパーポチ』に物語的な展開は乏しい。堂下と菫との関係とも言えぬ関係が清算され、菫と洋とが和解する、その程度のものだ。個々のエピソードは互いのつながりがはっきりしないものも多い。積み重なるエピソードは人物の輪郭を溶かし、ただそれだけのために語られているかのようですらある。

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

ところで、死んでしまったポチは自ら「菫ちゃんの友達で バトミントン部のライバルで 赤ペン先生で ぬいぐるみで 地元の武将で ピアノで フィアンセで 弟で お姉ちゃんで 軍曹で 彼氏で 彼女で 憧れの先輩で コンクリートで 星の使いで 悪魔で うなぎで しらみ持ちで 残飯処理係で 相談相手で けんか相手で 一生大好き同士のスーパーポチだよ」と名乗る。菫とポチとの仲の良さを示す微笑ましいセリフはしかし、同時にポチがこの世界のあらゆるすべて、森羅万象に等しい存在であることをも示している、と言ったら言い過ぎだろうか。ポチは世界に遍在している。

菫は自らも旅に出る決意をすることで、兄夫婦が旅に出ることをようやく受け入れられるようになる。「私は北海道行くね」という菫に対してうっかり「じゃあ俺富士山行くよ」と言ってしまった洋からは死の気配は薄れている。洋の言うように「どっちも旅出たらどっかで会うかもしれない」が、しかしもちろん会わないかもしれない。それはつまり、別れがいつでも互いにとって永遠の別れであり得るということに向き合い、それを受け入れることだ。出会い、交じり合い、別れ、そうして菫たちもまた世界に遍在しながら生きていくのだろう。

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

[撮影:山口真由子]

コトリ会議:http://kotorikaigi.com/

2021/09/25(土)(山﨑健太)

倉田翠☓飴屋法水 京都発表会 『三重県新宿区東九条ビリーアイリッシュ温泉口 徒歩5分』

会期:2021/09/18~2021/09/19

京都芸術センター[京都府]

倉田翠と飴屋法水、2人の演出家が共同制作した映像作品の上映と、彼ら自身が出演する上演を組み合わせた作品。倉田はこれまで、特別養護老人ホームの入所者や薬物回復支援施設の利用者などと協働し、プロのパフォーマーではない彼ら自身の個人史の断片を俎上に載せつつ、「家族」の呪縛やその虚構性、「疑似家族」だからこその微かな救いを通奏低音として提示してきた。

本作では、「家族」「親と子」が直球のテーマ。飴屋と倉田、それぞれの家族が暮らす土地(新宿のアパート、三重県の田舎)を互いに訪ねて寝食をともにする旅に、京都の崇仁地区および隣接する東九条で生まれ育った男性が加わり、彼の壮絶な家族史が差し挟まれる。3つの家族と土地をめぐる旅の記録映像は、旅という非日常の高揚感、東京観光、サッカーや水遊びに興じる姿を映し出し、ゆるいロードムービーの体をなす。だがその「軽さ」は、「重さ」「暗さ」を相対的に突き付ける。飴屋が「ある女性の半生」として語るモノローグは、結婚を機に差別を受ける土地に移り住み、ゴミ回収の仕事に就き、娘を自殺で失うというものだ。その絞り出すような語りが「フィクション」ではないことが、映像内の男性の語りと徐々に結びつく。全身に刺青のある彼は、「姉の自殺」を機に家族が崩壊したトラウマをもつことが語られる。

[写真:前谷開]

本作は安易な感傷には逃げないが、痛みと優しさが同居する。舞台上にはもうひとり、中学生の女の子が登場し、「クラシックギターの発表会」がもうひとつのレイヤーとして挿入され、傷をもつ者たちをギターの音色が優しく包み込む。それは同時に、「進行形の作品の発表会」の枠組みのなかで、実際に「クラシックギターの発表会」をやってしまうというメタ的な二重性をもつ。

「家族をもつこと、ある土地にとどまること」と同時に、「移動」も本作のキーワードだ。序盤と終盤、キャリーケースを引いて登場/退場する飴屋自身の娘が言う。「私は誰かの子どもです/でした」。

映像のなかでキャリーやバックパックを背負って旅する出演者たちは、次第に、「疑似家族」に見えてくる。「移動」は、ある土地と家族からの離脱であると同時に、新たな共同体の形成でもある。一方、「本当の」家族がもつ、一見普通の顔をした底知れない不気味さが露呈する瞬間がある。倉田の実家の食卓では、母親が淡々と食事の準備をし、父親が席につき、二人は素麺を食べ始める。その食卓上で、激しく踊る倉田。だが両親は彼女が存在しないかのように、無言のまま無視して食事を続ける。同じ食卓にいるのに、別次元に身を置いているような絶望的な距離感。そこに突如、全身ずぶ濡れの飴屋が窓から侵入してくる。川遊びから帰った少年のような彼は、「しばらくお世話になります」と律儀に挨拶し、夏休みに親戚の家に遊びに来たような空気が流れ、「家族」の境界が曖昧になっていく。

最後に、映像のスクリーンと相対して、一脚の「アウトドアチェア」が倉田の手で組み立てられ、不在のままスクリーンを見つめ続けていたことに留意したい。この「空の椅子」の座が意味するものは両義的だ。それは、「不在の死者」「喪失」を示すと同時に、「これから生まれてくる存在」が占める場所でもある。その不在感や欠乏感は痛みであり希望でもある。

[写真:前谷開]

公式サイト:https://kurata-ameya.studio.site/presentation/

関連記事

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』|高嶋慈:artscapeレビュー(2021年02月15日号)

akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年10月15日号)

家族写真|高嶋慈:artscapeレビュー(2016年09月15日号)

2021/09/19(日)(高嶋慈)

かもめマシーン『もしもし、シモーヌさん』

会期:2021/09/10~2021/09/14

公衆電話[任意の場所]

かもめマシーンによる「電話演劇」第2弾として『もしもし、シモーヌさん〈公衆電話ver.〉』(構成・演出:萩原雄太)が上演された。第1弾では『もしもし、わたしじゃないし』としてサミュエル・ベケット『わたしじゃない』を「電話演劇」へと翻案したかもめマシーン。今回の台本はフランスの思想家シモーヌ・ヴェイユのテキスト(『重力と恩寵──シモーヌ・ヴェイユ「カイエ」抄』『ロンドン論集とさいごの手紙』『ヴェイユの言葉【新装版】』『シモーヌ・ヴェイユ選集Ⅱ──中期論集:労働・革命』より抜粋)をコラージュしたもので、観客は公衆電話を通じて彼女の言葉に耳を傾けることになる。

本作はもともと『もしもし、シモーヌさん』として豊岡演劇祭2021フリンジへの参加を予定しており、そこでは「建築家・白鳥大樹によってこの作品のために製作された『電話ボックス』」の中から「観客が俳優に電話をかけ、一対一で語られるシモーヌ・ヴェイユの言葉に耳を澄ませる、という内容を計画」していたのだという。だが、兵庫県への緊急事態宣言の発出に伴い演劇祭と公演は中止に。今回は、任意の公衆電話から「上演に参加」することができる〈公衆電話ver.〉が上演されることになった。

上演への参加を申し込んだ観客には、参加方法が記された紙と2枚のテレホンカードが送られてくる。観客はそのテレホンカードを使い、指定された時間に任意の公衆電話から指定された番号に電話をかけ、上演に参加する。私が高校生だった頃にはそこらじゅうにあった公衆電話も携帯電話の普及とともにその姿を消し、いまや公的な施設などを中心にごく少数が残るのみである。上演に参加するためにはまず、適当な公衆電話を見つけておかなければならない。池袋駅周辺でいくつか当たりをつけ、池袋西口公園の隅に二つ並んだ電話ボックスの片方から電話をかける私は、何か後ろ暗い取引に関わっているような気分になる。

数度のコールの後、「もしもし」と応じる女の声(清水穂奈美)。見知らぬ声は奇妙な親密さを滲ませる一方、「たましいの自然の動きはすべて、重力に似た法則に支配されている。恩寵だけが、そこから除外される」と語り出される言葉はどこか説教のようだ。やがて「私は」と語り手が姿を覗かせると声はその響きを変える。「私は、頭痛の発作がひどくなると、他の人のちょうど同じ部分を殴りつけて、痛い目に合わせてやりたいと強く思った。重力に、屈してしまった」。「重力」という言葉から判断するに話題はかろうじてつながっているようではあるが、それは説教ではなく、むしろもはや罪の告白に似ている。だが、聞き手としての私はそこに必要とされていないようでもあり、ならばそれは本当の意味での告白ではないのかもしれない。

「一月のち、一年のちに、わたしたちはどんなふうに苦しんでいるでしょうか?」という言葉は2021年の東京に生きる私の状況と奇妙に重なって聞こえる、と、思った次の瞬間、ジリリリリと受話器の中で電話のベルが鳴りはじめる。「もしもし」と応じる女の声はフランクだがフィルターを通したように遠く、私は受話器を握りながらにして通話の外へと追い出されたような心地になる。女は1934年12月の「工場日記」を読み上げはじめる。音響的な加工が施された声はもはや通話を装うことをやめており、私は宛先不明の日記の言葉を延々と聞き続ける。工場の賃金労働で擦り切れていく人間性。やがてツーツーツーと回線が切れたことを告げる音。通話は再び私のもとに戻ってきたらしい。女の声は続く。

説教と告白を行き来しながら声は語りを続けるが、その調子は必ずしも語られる内容と一致しているわけではなく、両者は互いを侵食し合うかのようにして聞き手としての私の立場をも危うくする。私はどのような資格で彼女の言葉を聞いているのか。「この叫びになんの意味もない。誰にも聞かれてはならない」「私、私、私、私、もしもし」。切実さが頂点を迎えたと思うと不意に再び声に親密さが宿る。「わたしたち」「わたしと、あなた」という言葉でようやく私は存在を認められたような気持ちになる。語られる「私とあなた」の罪と罰、償いと救い。「神よ、どうか私を無とならせてください」。

最後のパートは父母への手紙、いや留守番電話だろうか。「もしもし、お父さん、お母さん」とはじまるそれは親密さと愛に溢れているが、そこに私の居場所がないのは明らかだ。私は置き去りにされ、やがて電話は切られる。

一方的に話し続ける声に耳を傾ける私は間違い電話を受けているような、自分はこの声を聞いていてよいのだろうかという不安を覚える。一方で、説教と罪の告白はいずれも声に耳を傾けることを聴者たる私に迫るが、池袋の雑踏で受話器からの声にのみ集中し続けることは難しく、そのことに私は後ろめたさを覚える。ここは私の居場所ではないという気持ちと、話を聞かなければという気持ち。引き裂かれながら、それでも私は、予告された30分の上演時間のあいだ、受話器からの声に耳を傾け続けた。かつてこれほどまでに長く誰かの話を聞き続けたことがあっただろうかと思いながら。

[撮影:山﨑健太]

[撮影:山﨑健太]

かもめマシーン:https://www.kamomemachine.com/

2021/09/11(土)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)