artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』

会期:2020/11/22~2020/11/23

篠田千明『5×5×5本足の椅子』は「ダンサーであるアンナ・ハルプリンの『5本足の椅子』(1962年)のダンススコアをもとに、篠田が2014年に制作/発表したパフォーマンス作品『5×5 Legged Stool』をオンラインで展開するもの」(YCAMホームページより)。5×5×……と5が累乗されていくタイトルからは、『5本足の椅子』を原典に、自らの創作が2次創作、3次創作としてあるのだという篠田の意識が読み取れる。興味深いのは、2次創作にあたる『5×5 Legged Stool』がオンサイト=3次元で上演されたのに対し、3次創作にあたる今作がオンライン=2次元の画面上で上演されている点だ。

『5×5 Legged Stool』はダンススコアをもとにはしているものの、もともと「戯曲ではないものから演劇を起こすシリーズ『四つの機劇』のひとつとして」上演された「演劇作品」であり、今作の冒頭でも篠田はこの取り組みが「演劇」としてあるという主旨の発言をしている。ここで「演劇」という言葉は広義での「戯曲」の「上演」、2次元に記録された情報の3次元への展開プロセスを指している。オンライン演劇は演劇か、という問いに答えるためにはまず演劇を定義する必要があるが、この定義に則るならば今作は紛うことなき演劇であると言えよう。

上演は篠田による導入に続き、実際にスコアからダンスを起こすプロセスへと進む。まずは福留麻里がスコアに記された5人のダンサーのうちひとりの動きを舞台上で「再現」。画面上には福留のダンス映像に加えて、ハルプリンのスコアとそれに対する福留の解釈を言語化した字幕が表示されているのだが、これは福留のダンスが「戯曲」の「上演」であることを改めて可視化し、観客と共有するためだろう。あらゆる戯曲がそうであるように、ハルプリンのスコアもまた「上演」のすべてを厳密に規定しているわけではなく、演出家や俳優・ダンサーの解釈が入り込むことで「上演」は立ち上がる。

画面上にはスコア、字幕、ダンス映像が並び、観客は結果としての上演(=ダンス)だけでなくスタート地点(=スコア)から結果に至る過程(=字幕)までをも同時に見渡すことになる。……というのはあくまで概念的な解釈に過ぎない。実際の上演において、観客がこれらの情報のすべてを同時に把握することはほとんど不可能だ。情報量が多すぎる。にもかかわらず、画面上の情報量はますます過剰になっていく。さらに2人のダンサー(ちびがっつ!とryohei)が「再現」に加わるからだ。しかも彼らは福留とは別の空間で踊っており、それぞれのダンス映像は画面上の異なる三つのウインドウに示されている。このとき、「上演」の場たる二次元の画面は、上演の構成要素がさまざまな記号として配置し記述されるダンススコアの平面とほとんど見分けがつかないものとなっている。

こうして、二次元のダンススコアは三次元の時空間へと展開し、再び二次元の画面上へと圧縮される。上演台本という言葉があることからもわかるように、戯曲と上演の関係は必ずしも一方通行なわけではない。広義での「二次創作」は新たな原典となり、さらなる二次創作の契機となる。

上演はさらに、ハルプリンの研究者やハルプリンのワークショップを体験したダンサーへのインタビュー映像を交えた、篠田によるレクチャー・パフォーマンスへと移行する。インタビューで語られる上演の様子は別ウインドウで「再現」映像としても流される。楽屋のモニターで舞台の様子を見ていた、という証言に合わせて映し出されるモニターを見上げるダンサーの後頭部。だが、その顔が映し出された瞬間、私は時空が歪んだような感覚を覚えることになる。そのダンサーが、先ほどまで別ウインドウでパフォーマンスを進行していた篠田その人だったからだ。

もちろんそれは、あらかじめ録画されていた映像に過ぎない。だが、あらかじめ録画されていたのはどちらの映像なのか。司会進行の篠田か、それともダンサーとしてパフォーマンスをする篠田か。私が現在だと思い込んでいたものは、篠田の分裂とともにずるりと画面の中に引き込まれる。過去と現在は画面上で等価なものとなり、「戯曲」と「上演」はメビウスの輪のように絡みあう。

最後のパートでは、観客がバーチャルな上演空間に集い、スコアの指示を自ら実践する。観客は「Hubs」というサービス上のVR空間に自らのアバターをつくり出し、ワームホールのような球体(時空の歪み!)を通ってバーチャルな舞台に上がる。スコアの指示を再解釈した、観客が実践すべきインストラクションは「写真を撮る」こと。撮られた「写真」は空間に浮かぶようなかたちですぐさまその場に表示される。二次元の画面上に仮構された三次元の空間は、こうして再び二次元へと圧縮されていく。画面=空間に並ぶ無数の写真。だがそれは決して空間を埋め尽くすことはない。二次元と三次元の往復運動が生み出す無限の余白。演劇はそこに広がっている。

篠田千明『5×5×5本足の椅子』トレーラー

公式サイト:https://www.ycam.jp/events/2020/the-5-by-5-by-5-legged-stool/

篠田千明Twitter:https://twitter.com/shinchanfutene

広報用ビジュアルデザイン:植田正

関連レビュー

篠田千明 新作オンライン・パフォーマンス公演『5×5×5本足の椅子』|高島慈:artscapeレビュー(2020年12月15日号)

2020/11/22(日)(山﨑健太)

小田尚稔の演劇『罪と愛』

会期:2020/11/19~2020/11/23

こまばアゴラ劇場[東京都]

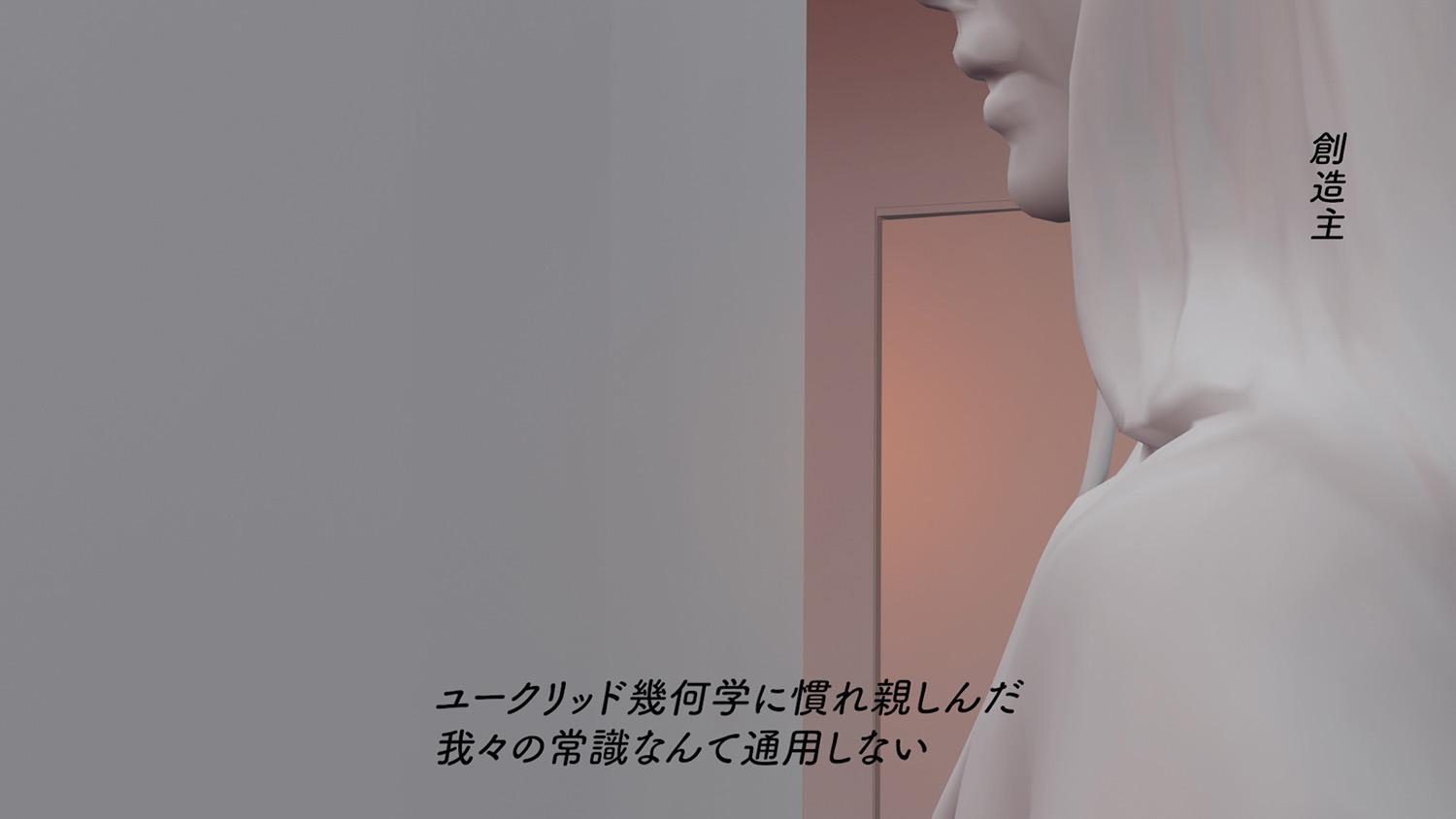

ひとりの男がアパートの家賃を払えず大家に怒られている場面からはじまる小田尚稔の演劇『罪と愛』には、全部で4人の、同じような境遇にあるらしい男たちが登場する。パソコンに向かい演劇の脚本を書く男1(加賀田玲)。自由の女神像を燃やしてしまおうと目論む男3(藤家矢麻刀)。何か罪の意識を抱えているらしい男4(串尾一輝)。そして家賃を払えずアパートを追い出されそうになった挙句に大家を逆恨みする男2(細井じゅん)。彼らは舞台上に入れ替わり立ち替わり現われて自分の話をしては去っていく。それぞれ別の俳優によって演じられる男たちの話にはしかし、ところどころで微妙に重なる部分があり、何より彼らは舞台上に設えられたアパートの一室を「共有」しているため、観客には彼らが同一人物であるようにも見える。

男のひとりが演劇の脚本を書いていることを考えれば、いずれにせよ恵まれた状況にあるとは言えない男たちは、この作品の脚本・演出を務める小田尚稔自身の分身である、と言ってしまいたくもなるのだが、男たちが実は同一人物なのであれ、似てはいるが別々の人物なのであれ、なぜそのように描かれなければならなかったのか、という点に問題はある。

たとえば、男たちはあり得る別の可能性としての小田なのだ、と考えることはできる。だが、それにしては男たちの状況は絶望的なまでに似通っている。状況は停滞し、緩やかに悪化していきさえする。男2はついには大家を殺害し、男4は同居していた女に別れを告げられやはり殺してしまう。自由の女神像を燃やした男3は警官に囲まれた挙句に射殺される。あるいは、悲劇的な結末はすべて脚本のなかの出来事だろうか。男1はそれらの可能性を、悲劇的な未来を必死に呑み込むようにして机に向かい続ける。

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

もちろん、小田は小田でしかなく、舞台上の4人の男たちは小田ではあり得ない。それでも、彼らは同一人物なのかもしれないと観客は想像するだろう。これまでの作品でも小田は複数の登場人物のあいだにいくつかの共通点を設定することで同一人物である可能性を示唆し、「別人」への想像力の回路を駆動する手法を用いてきた。今作では私小説的な設定を導入し、作者である小田自身の姿をもそこに重ねることで、観客の想像を現実にも向けさせている。

小田の作品ではしばしば、その作品に影響を与えた哲学書や小説などの一部が登場人物によって読み上げられる。今作でもドストエフスキー『罪と罰』やシェイクスピア『リチャードⅡ世』などが読み上げられるのだが、参考文献のなかには市橋達也『逮捕されるまで 空白の2年7カ月の記録』と中島岳志『秋葉原事件 加藤智大の軌跡』という二冊の書籍も含まれている。登場する男たちの何人かが犯罪者として描かれていることを考えれば、その意図するところは明らかだろう。劇中で直接言及されるわけではないが、参考文献として挙げられた書名を通して観客は二人の名前に触れることになる。どこまでいっても「別人」でしかない彼らの、それでも「隣人」として想像の回路をつなごうとすること。

あるいはそれは、同一人物のなかにもさまざまな面があることにも通じているかもしれない。尋常でない剣幕で男2に家賃の支払いを迫る大家と、男1の東京での暮らしを心配する母。男に対して対照的な態度を取る二人の女性はしかし、どちらも新田佑梨というひとりの俳優によって演じられている。男(たち)に対する彼女の態度の落差に観客である私は居心地の悪い思いをするが、しかしそのような二面性はごくありふれたものだろう。

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

「愛している証のようなものが欲しかった」と語る男(たち)の示す情もまた、酷薄さとほとんど表裏一体のように見える。男の部屋には蜘蛛が棲みついている。男は「彼女」をうっかり殺してしまわないように気をつけながら生活しており、どうやら同居人としてそれなりの愛情さえ感じているようだ。だが、渡邊まな実によって演じられるその「蜘蛛」は、男と同居し、やがて殺されることになる女の姿と重なっていく。蜘蛛に愛情を注ぐ優しさは反転し、女の存在に虫けらと同等の重みしか見出さない酷薄さとなる。

男3と一時の交流を持つ女(宮本彩花)も含め、『罪と愛』に登場する女たちは一貫して、男(たち)の物語を成立させるためのキャラクターとしてのみ描かれている。そこにある断絶、そこから生まれる息苦しさは現在の日本社会を覆うそれと同質であり、「別人」への想像の回路は、だからこそ切実に要請されている。

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

今作は、これまでギャラリー的な空間で公演を行なってきた小田尚稔の演劇の劇場進出作品でもある。俳優の語りと同等の存在感で舞台上に存在し世界を生成する土屋光の音響や鼠役として出演する冷牟田敬のギターは、ともすれば鬱屈し閉塞してしまいかねない劇世界にユーモアとフィクションならではのイメージの飛躍をもたらし、小田作品の可能性を広げていた。小田の劇場への「挑戦」は大きな成果として結実したと言えるだろう。

小田尚稔の演劇の次回公演は3月。毎年3月11日の前後に再演し続けている『是でいいのだ』の再びの再演となる。

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

[撮影:小田尚稔]

公式サイト:http://odanaotoshi.blogspot.com/

関連レビュー

小田尚稔の演劇『是でいいのだ』/小田尚稔「是でいいのだ」|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年04月15日号)

2020/11/19(木)(山﨑健太)

劇場で考える。支えること、支えられること―舞台作品『Pamilya(パミリヤ)』の映像上映と関連プログラム

会期:2020/11/13~2020/11/15

ロームシアター京都[京都府]

ロームシアター京都の事業「地域の課題を考えるプラットフォーム」として、村川拓也の演劇作品『Pamilya(パミリヤ)』の記録映像上映会と、レクチャーやシンポジウムが開催された。同事業は、福祉施設へのヒアリング、シンポジウム、手話通訳など障害者の鑑賞支援を行なっている。2020年2月に福岡で上演された『Pamilya』は、特別養護老人ホームで介護士として働くフィリピン人女性が実際に出演し、その日の観客から募った「被介護者」役を相手に、日々の介護労働を淡々と舞台上で再現する作品である。施設への通勤、起床と車椅子への移動、食事や入浴の介助、ラジオ体操、ベッドへの移動、退勤までの1日の介護労働が「再現」される。介護現場で発せられる「言葉」とともに、介護士が特別な思いを寄せていた「エトウさん」という女性入所者と自身の家族への思いがモノローグとして発せられ、タガログ語の作品タイトル「家族」に込められたさまざまな意味が浮かび上がる。本作の詳細は初演評をご覧いただくとして、以下では15日のシンポジウムでの発表やディスカッションから、改めて本作について多面的に考えてみたい。

会場風景

1人目のパネリスト、河本歩美(高齢者福祉施設 西院 所長)は、地域に開いた福祉施設の取り組みとして「sitte」プロジェクトを紹介した。認知症や介護が必要な高齢者にとっての自立支援とは「社会と繋がり続けること」という考えから、デイサービス利用者が制作したまな板やカッティングボードを「sitte」ブランドとして商品化し、雑貨店で販売。生産者への「対価」として地元商店街の金券が支払われ、高齢者の社会参加活動が地域社会に還流されることを目指している。

対照的に、渡邉琢は、障害者の自立支援に携わる視点から、『Pamilya』で描かれる介護施設の「閉鎖性」「問題点」を指摘した。何重もの扉やキーロックを開ける動作は、「外部からの侵入者防止」とともに「徘徊の防止」を示唆する。介護士が連発する「待って待って」という言葉は、自立支援では「禁句」であり、ひとりの介護士が多人数を担当するシステムや職員・施設主導で管理される集団生活の問題点を指摘した。また、被介護者の身体の拘束や虐待の可能性も指摘された。本作は(ほかの村川作品と同様)、ベッドと椅子以外の具体的な舞台装置がなく、動作はすべてマイム、ほかの入所者や職員も不在で「そこにいるフリ」で振舞うというミニマルかつ抽象度の高い仕掛けだが、「施設像」の解像度を上げた分析が提示された。

視覚文化研究やクィア・スタディーズに携わる菅野優香は、「映像作品における女性表象」の視点から言及。本作で描かれる「家族」が徹底して「女性の物語」であること(介護士が自身の境遇や祖母に重ね合わせる「エトウさん」、祖母、母親、シングルマザーであること、故郷に残した幼い娘)を指摘した。

さらに、本作における「家族」「女性」のポイントは、中盤のカラオケタイムで介護士が歌う「瀬戸の花嫁」の選曲の戦略性にある。故郷の島と家族に別れを告げ、海を渡って嫁ぐ花嫁の心境に、フィリピンから来日した自身と「エトウさん」の人生が重なる。そこには、「女性(嫁)に割り当てられる無報酬の家庭内労働/専門職の労働者」の違いとともに、「女性が負担するケアや介護」の問題が浮上する。だがそれは、感情を喚起するナラティブの発動(亡き祖母と「エトウさん」の疑似家族的な重ね合わせ、「帰国したらパパとママの世話をする」という台詞、移民労働の理由である故郷に残した幼い娘への愛情を吐露するラストシーン)によって「家族の絆や愛情」に回収され、「女性が負担するケアや家庭内労働」の問題は曖昧に覆い隠されてしまう(付言すれば、村川作品は一貫して、「演劇=心を動かす物語」という通念に対し、徹底してそれらを剥ぎ取った形で「演劇の原理的構造」を突きつけてきたが、近作の『ムーンライト』(2018)以降、ナラティブの(再)浮上という変化がある)。

筆者の参加した前日のシンポジウムでは、日本におけるフィリピン人の介護労働の研究者や実際に現場で働く外国人労働者が登壇した。本企画は、「演劇論的視点」にとどまらず、「高齢者介護」「家族」「介護と擬似家族」「女性とケア」「移民労働者」など『Pamilya』という作品の多面性を引き出す好企画だった。会場参加者には、介護関係者も多数来場し、初めてこの劇場に来たという人もいた。ひとつの舞台作品の多面性を解像度を上げて引き出すとともに、社会に接続させ、劇場の公共性についても考えるこうした試みが、今後も継続されることを願う。

関連記事

村川拓也『Pamilya(パミリヤ)』|高嶋慈:artscapeレビュー(2020年03月15日号)

2020/11/15(日)(高嶋慈)

円盤に乗る派『ウォーターフォールを追いかけて』

会期:2020/10/23~2020/11/2

『ウォーターフォールを追いかけて』は「同名の戯曲に取り組みながら分断の時代におけるドラマの意義の再発見を目指す、1年間のプロジェクト」。円盤に乗る派は2018年の活動開始以来、上演と併せてシンポジウムや雑誌の発行などを行ない、その総体を公演として人の集う場所をつくり出してきた。今回もオンライン上演と合わせて読書会、上映会、シンポジウムが実施され、オンラインにおいても一貫して人が集う場を問い続ける姿勢が見える。

『ウォーターフォールを追いかけて』のオンライン上演にはいくつかのユニークな特徴がある。まず第一に「上演」がオンラインで収集された無数の声によって構成されていること。『ウォーターフォールを追いかけて』の特設サイトには上演に先がけて、誰でも参加できる「録音」のコーナーが設けられた。「録音に参加する」をクリックすると画面には戯曲の断片が表示され、参加者は「誰もいない室内で、壁の向こうにいるかもしれない誰かに聞かれないように注意しながら」録音に臨むことになる。収集された声は脚本・演出を担当するカゲヤマ気象台によって編集され、江口智之の映像とAOTQの音楽と合わせて「上演」を構成する。

そもそも、『ウォーターフォールを追いかけて』という戯曲はその成り立ちからして複数の声を孕んでいる。この戯曲は早稲田小劇場どらま館で早稲田大学の学生を対象に実施された「ドラマゼミ」の最終成果物である「部品(パーツ)」を原案(ドラマゼミメンバー:カゲヤマ気象台、片山さなみ、中西空立、マツモトタクロウ)として執筆されたものなのだ。

さらに、開演はいずれも23時に設定され、上演時間は50分程度。観客は一日の終わりを『ウォータフォールを追いかけて』過ごす。作品自体はあらかじめ編集され完成されたものだが、配信はその都度リアルタイムで行なわれていたようだ。回線が不安定なのかときおり画面が止まったり音声が途切れたりもする。画面上部にはリアルタイムの視聴人数が表示され、同じ時間、違う場所で同じ声に耳を傾けるほかの人々の存在を微かに伝える。それはラジオとリスナーの関係に似ている。だが、同じ時間に届けられるそれらの声は、夜空に瞬く星の光のように、それぞれに異なる時間、異なる場所で密やかに発せられたものだ。

私も録音に参加したのだが、録音から上演までに1カ月以上の時間が経過していたため、自分がどのような言葉を発したかはすっかり忘れてしまっていた。他人の言葉を発する自分の声は半ば他人のもののようでもあり、上演を聞けば確かにそのような言葉を発した記憶もあるそれは、しかし私の知らない文脈のなかで発せられていた。他人の言葉が私の言葉となり、そして再び見知らぬ言葉となり広がっていく。

今回の『ウォーターフォールを追いかけて』のオンライン上演では、密やかに発せられた言葉が密やかに聴取され、同時にゆるやかな場を形成していた。そのようなあり方自体、プロジェクトのひとつの成果であり目指したところではあるだろう。では、上演が立ち上げたものはなんだったのだろうか。

戯曲に登場する7人の人物は100以上の声によって演じられるため、聞こえてくる声だけを頼りに観客が一貫した人物像を構築することは難しい。画面には台詞とそれを発する人物の名前も字幕として表示されるものの、そうして示される一貫性を裏切るようにして声は次々と移り変わっていく。室内を漂うような映像(それは物語を表象するものではない)と音楽も相まって、主体はむしろ空間へと溶け出していくかのようですらある。今回のオンライン上演を通じて観客が戯曲で描かれた物語の全体像を把握することは困難だったのではないだろうか。おそらくそれでよいのだ。物語の全体像はわからずとも、観客のうちに言葉の断片は残るだろう。観客は戯曲のデータにアクセスすることだってできる。それに、プロジェクトはまだはじまったばかりだ。

創造主と名づけられた人物の長い長い台詞からはじまる物語に登場する人々にはどこか「間違った」世界にいるような感触がある。最後に発せられる言葉は「この世界」を生きる私にとっても切実だが、ここにはそれは記さない。プロジェクトのなかで再び戯曲の言葉と出会うとき、また改めて考えることにしたい。

公式サイト:https://noruha.net/

2020/11/02(月)(山﨑健太)

ファビアン・プリオヴィル・ダンス・カンパニー『Rendez-Vous Otsuka South & North』

会期:2020/10/17~2020/11/12

星野リゾート OMO5東京大塚 4階 OMOベース/トランパル大塚[東京都]

『Rendez-Vous Otsuka South & North』(コンセプト・振付:ファビアン・プリオヴィル)はVRセットを使って鑑賞するダンス作品。これまでに五つのフェスティバルに招聘され、その土地ごとに異なるバージョンの『Rendez-Vous』が制作されてきた。今回はフェスティバル/トーキョー20のプログラムとして大塚駅の南口と北口を舞台に二つのバージョンが発表された。

北口バージョンの会場は星野リゾート OMO5東京大塚 4階 OMOベース。大塚駅徒歩1分の立地にあるホテルのフロントに併設されたカフェの一角で観客は作品を鑑賞する。VRセットを装着し映像がはじまると、そこに映し出されるのは先ほどまで私がいたカフェ。だが、そこで本を読み、あるいは談笑していたほかの客の姿は消え、窓の外の夕空も青空へと変わっている。誰もいない世界。それを眺める私自身の身体も見えない。気づけば白い衣装に身を包んだ4人のダンサー(近藤みどり、田中朝子、中川賢、吉﨑裕哉)が踊りはじめている——。

5分ほどのVR体験は白昼夢のようだった。現実とほとんど同じ、しかし明らかに現実ではない世界。映像が終わりVRセットを外すと窓の外は再び夕空。ほかの客も変わらず本を読み、会話を続けている。確かな現実への帰還。だが、本当に?

VRセットを介してパラレルワールドにダイブするような体験はたしかに面白かったが、北口バージョンのみを体験した時点ではやや物足りなさも感じた。カフェのテーブルや椅子を利用したダンスは日常的な空間に非日常感を持ち込む効果を上げてはいたものの、作品の主眼はダンスを見せることよりもむしろパラレルワールドを体験することに置かれているように思えたからだ。実際、当日パンフレットによれば、最初のアイディアは「大勢の人が行きかう賑やかな場所にVRブースを設置し、観客にヘッドセットを付けてもらって、そこが完全に無人になった状態を見せ」るというものだったらしい。この作品に果たしてダンスは必要か。だが、南口バージョンではダンスの存在が大きな効果を上げていた。

南口バージョンの会場はトランパル大塚。JR大塚駅と都電荒川線の線路に挟まれるようにしてある広場で、点在する植木を囲うようにベンチが設置されている。私が訪れた日曜の午後には多くの人のくつろぎの場となっていた。

北口バージョンと同じくVRセットを装着し「パラレルワールド」へと入っていく、のだが、南口バージョンほどのパラレルワールド感がないのは、そこにも駅前を行き来し、あるいは広場でくつろぐ人々の姿があるからだ。私が鑑賞した時刻やそのときの天候が映像内のそれと大きくは違っていなかったということもある。公共の場で踊るダンサーたちにチラリと目をやる通行人がいる一方、広場のベンチにはすぐ近くで踊っている人間にほとんど関心を示さないままに多くの老人が座っている。そういう周りの「感じ」も屋外でパフォーマンスが行なわれる際にはよくあるものだ。音楽によって環境音が聴覚から遮断されているという点以外は生で屋外パフォーマンスを鑑賞するのとさほど変わりがない印象を受けた。

だが、そろそろ作品も終わりだろうかという頃、何人かの老人がベンチから立ち上がり、あろうことかダンサーたちが踊っているあたりに近づきはじめる。ハプニングか(映像なのに?)とも思ったが、ベンチの老人たちはぞくぞくと立ち上がり、整然と並ぶとなんとラジオ体操をはじめたのだった。その隙間でなおも踊り続けるダンサーたち。もともと流れていた音楽に被さるようにラジオ体操の音楽が流れ、広場いっぱいに並んだ老人たちがラジオ体操をしている様子を映したまま映像はフェイドアウトしていった。

観賞後に改めて読んだ当日パンフレットによれば、老人たちは毎朝そこでラジオ体操をしていて、約20年前から広場の手入れもしているグループらしい。ダンスという非日常の時間に侵入してくる「現実」としてのラジオ体操。ロボットのようにギクシャクとベンチから立ち上がり、おもむろにラジオ体操をはじめる老人たち。ダンス作品を鑑賞しているつもりでいた私にとって、ベンチに座る老人たちの姿は背景に過ぎなかった。だからこそ、突然の老人たちの介入は私にとって非現実的な、秩序を逸脱するもののように感じられた。それこそがトランパル大塚の「現実」であるにもかかわらず。

現実には、都市には無数のレイヤーがあり、私はその一部を生きているに過ぎない。観光客向けの洒落たホテルと地元の人々の生活に根付いた広場とでは、そこから見える景色は大きく違っている。特定の場所に足を運び、しかしVRで鑑賞するという一見したところ捻れた形式が持つ意味はここにある。VRセットが映し出すのはその場にはない風景だが、その場にあっても私には見えていない風景があるのだ。

公式サイト:https://www.festival-tokyo.jp/20/program/fabien-prioville.html

星野リゾート OMO5東京大塚:https://www.hoshinoresorts.com/resortsandhotels/omobeb/omo/5tokyootsuka.html

2020/11/01(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)