artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

エイチエムピー・シアターカンパニー『ブカブカジョーシブカジョーシ』

会期:2020/05/22~2020/05/25

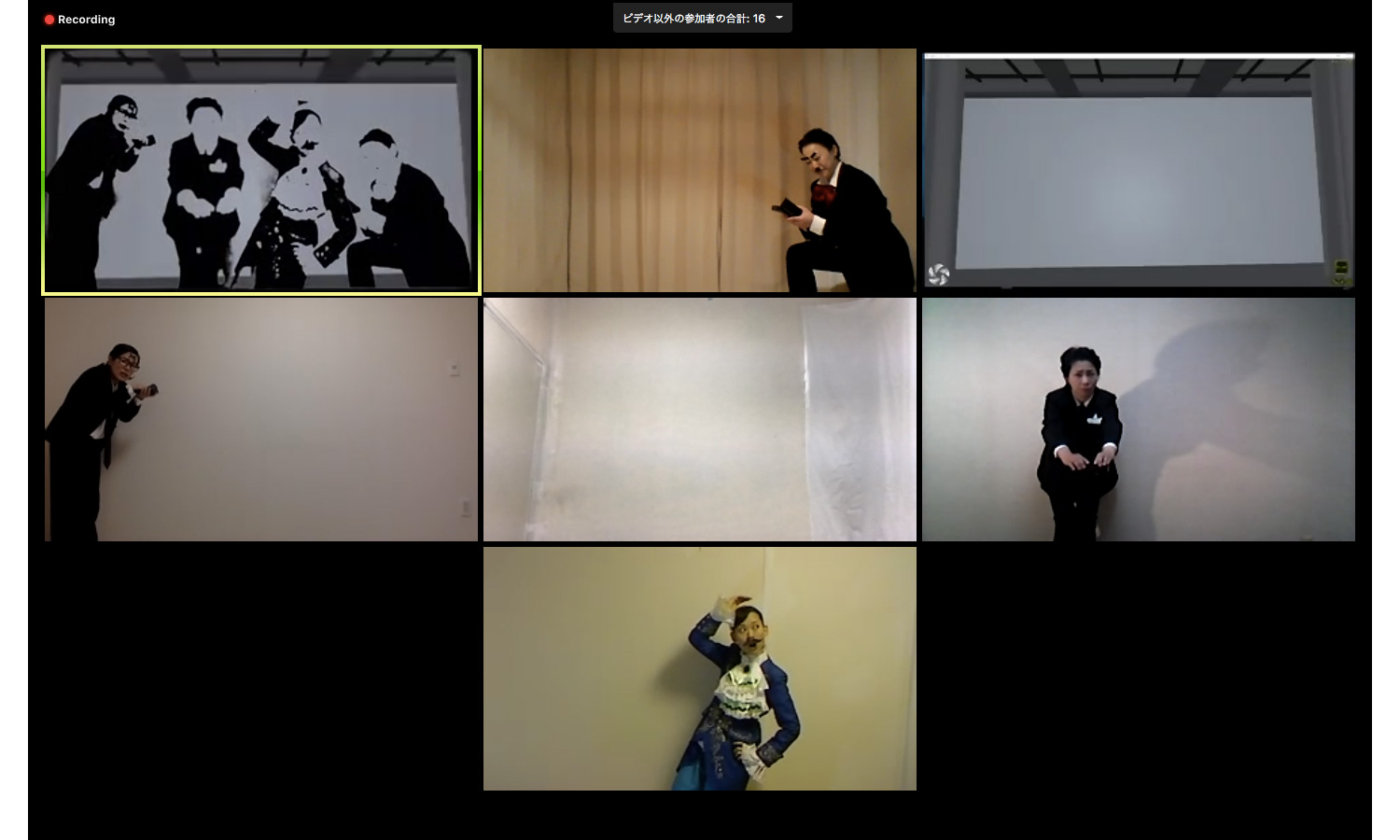

大阪を拠点とする劇団、エイチエムピー・シアターカンパニーが、市内の小劇場ウイングフィールドで上演予定だった本作。コロナ禍による劇場休館、公演中止を受け、実験的なオンライン配信の試みに切り替えられた。既発表作を「Zoom を用いた設定」で上演し直したり、初めから「Zoomを前提とした作品」として上演する試みは、すでにさまざまなカンパニーが取り組んでいる。本作の特徴は、「演劇とは、(仮想空間であっても)俳優が同じ空間に集い、リアルタイムで演技すること」を至上命題として愚直に遂行した点にある。5名の俳優がそれぞれ自宅で演技する映像を、劇場の舞台の映像を背景に、リアルタイムでひとつの画面内に合成し、当初の上演日程でライブ配信した。

1973年に起きた「上司バット撲殺事件」に着想を得た『ブカブカジョーシブカジョーシ』(大竹野正典作、1999)は、管理組織の中で、上層部の理不尽な抑圧と部下からの反発の板挟みになる中間管理職のサラリーマンを不条理に描く。生真面目で融通の利かない仕事人間の部下アメミヤは、「収支が23円合わない」ために、退社時刻のタイムカードを自ら押して帳簿を洗い直す作業を続ける。「残業ではなく自由時間」と主張する彼に押し切られた課長のモモチは、「部下の管理ができていない」と上層部に叱責される。部下をかばってフォローしようとすればするほど部下との心理的な溝は開き、上司たちの理不尽な仕打ちはエスカレートしていく。

「部下/上司、課長、部長、専務、社長」という(全て男性を想定した)会社組織とその抑圧性、企業戦士たちを家庭で迎える役目を負う「妻」「母」という戯曲に内包された固定的なジェンダー観は、「すべて女優が演じる」仕掛けによって相対化させる企図があったと思われる。だが、「リモート演技のリアルタイム合成」と加工操作によって、むしろ演劇/映像の境界が奇妙に溶け合った領域が前景化する結果になった。俳優の映像はモノクロ加工され、画質は粗くざらつき、顔の表情がほぼ白く飛んでしまう(カメラの性能やライティングといった技術的要件も影響しているが)。あたかもモノクロの実験的アニメーションか初期映画を見ているようであり、「合成」された俳優の身体は、重なり合う部分が透け、位置がずれ、互いの身体を掴めない。固有の顔貌と肉体的重みを失った影絵のような亡霊たちが画面を浮遊する―「演劇であること」の墨守が「映像」の亡霊性に接近してしまうという逆説になったことは否めない。

だがそこには、「演劇であること」の奇妙な残滓も残っている。舞台向けの「演技」「発声」だけではない。「電車に乗るシーン」などは全て効果音で演出され、建物や風景の実景は映らない。「場面転換」にあたる時間には、俳優の声をノイズと加工した音響が挿入され、白黒反転した画面は「暗転」を示唆する。この「場面転換」は、観客の意識の切り替えを促す意味以上に、複数を演じ分ける俳優が衣装やカツラを装着し、下手と上手を(カメラに映らないように)移動し、机や食卓の舞台装置を物理的に動かすために必要な時間でもある。それは、「俳優の生身の物理的身体がそこにあること」が、画面越しにわずかだが感じられた時間だった。「演劇」にも「映像」にもなり切れない浮遊感に覆われたなか、この「場面転換」の空白の時間にこそ、「これが演劇である」ことが最も充満していた。

最後に、この二重の逆説に加え、本作と戯曲世界の符合/乖離という両義性についても述べておく必要がある。モノクロの粗い画質で切り取られ、固有の顔貌を失い、人形のようなペラペラ感の漂う人物たちは、無味乾燥な数字と記号から成る商品番号と同様、人間もまた管理される匿名的存在であることと不気味に通底する。また、上司のモモチをバットで撲殺するラストシーンで、部下のアメミヤが言う「最近、人の顔が同じに見える」「人の顔が区別できなくても問題ない。でも、あなたの顔だけ生々しくて気持ち悪い」という台詞への伏線でもある。では、これは「アメミヤの見ている世界」の疑似体験なのか。彼を撲殺へと駆り立てたのは、「魚の水槽のような会社という密室で、管理する/される人間関係」によって醸成された鬱屈感だった。だがむしろ(コロナ禍の状況下でより肥大化したのは)、SNSのネット空間で憎悪が増幅する回路である。「リモート演技」という創作手法と、(コロナ禍以前の「日常」である)「組織内の人間関係の閉塞感」というテーマは、最終的に齟齬をきたしてしまったのではないだろうか。

公式サイト: https://www.hmp-theater.com/info.html

2020/05/24(日)(高嶋慈)

ロロ「窓辺」 第2話『ホームシアター』

会期:2020/05/22~2020/05/24

ロロによる連作短編通話劇「窓辺」の第2話は『ホームシアター』。編集者の羽柴夕(森本華)が自宅で仕事をしていると見知らぬ女性(島田桃子)からビデオ電話がかかってくる。春野紺と名乗る彼女は夕の高校時代の同級生だという。なかなか思い当たらない夕だったが、話しているうちにようやく彼女のことを思い出す。高校時代、夕が学校の自販機でカロリーメイトを買おうとして小銭が足りず、たまたま後ろにいて20円を借りた相手が紺だった。彼女は自分は実は半年前に死んでしまっていて、いまこうして話しているのはただの映像、生きていた頃の記憶の蓄積でできた人工知能なのだと言い出す。だから、もう返してもらえない20円の代わりに、自分が秋乃から借りたままの消しゴムを返してほしいのだと──。

第1話『ちかくに2つのたのしい窓』と「秋乃」という名前でつながりつつ「リアル」だった第1話から一転、ファンタジーともSFとも(ホラーとも?)つかない超現実的な設定が(しかしさらりと)盛り込まれた第2話。黒地に「ホームシアター」と白い文字が浮かぶ画面越しに「おーい、聞こえますかー」と声が聞こえるオープニングはビデオ通話というよりは映像作品のそれだ。

紺は人工知能の自分には夕から見える画面が世界の全部だと言い、夕の画面の外にあるものを知りたがる。コンセント、壁掛け時計、カレンダーと数え上げていく夕。だが、たとえ死んでいなかったとしても、人は一緒にいる時間の外側の世界を共有することはできない。夕は紺自身に知らされるまで彼女の死を知らなかった。紺は夕が結婚していることを知らなかった。離れている人はそこには「いない」。

だが、いまそこにいなかったとしても、紺の存在がなかったことになるわけではない。夕はかつてカロリーメイトはチョコ味しか食べなかったのだが、紺とのやりとりがきっかけでフルーツ味を食べるようになる。それはいままさに夕がパソコンの前でかじっているものだ。紺の存在は夕が手にするカロリーメイトのなかにある。それどころか、カロリーメイトのそのフルーツ味こそがまさに、紺の呼び声を夕に届かせたものかもしれない。たとえ覚えていなかったとしても、いまの夕を形づくるものの一部は紺がもたらしたものだ。

「怖がらないで、バーチャルYouTuberみたいなものだから」という紺の存在はたしかにフィクションのキャラクターめいたところがあり、そう考えるといかにもフィクション然としたオープニングの演出もうなずける。「おーい」と聞こえてくるのはフィクションからの呼び声でもあったのだ。タイトルバックに声だけが聞こえ、夕の姿が映し出されるまでの短い間、それは観客の私への呼びかけのように響く。

誰かとの、何かとの出会いが人を変え、形づくっていく。それはロロ/三浦直之が繰り返し描き続けてきたこの世の理だ。だから、エンディングで呼びかけが繰り返されるのもまた必然だろう。渡されたバトンは次へとつながっていく。誰かから受け取ったものはまた別の誰かへ、別のかたちで手渡される。フィクションから受け取ったものはまた別のフィクションへと生まれ変わる。そういえば、紺が数え上げるもののなかには『ブレードランナー』や『her』といったタイトルもあった。呼びかける声はそうしてどこまでも連なっていく。夕と秋乃はどのようにつながるのだろうか。「窓辺」第3話は6月中旬の上演が予定されている。

公式サイト:http://loloweb.jp/

ロロ『窓辺』:https://note.com/llo88oll/n/nb7179ad5e3a5

関連記事

ロロ「窓辺」 第1話『ちかくに2つのたのしい窓』 │ 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

ロロ「窓辺」 第1話『ちかくに2つのたのしい窓』 │ 高嶋慈:artscapeレビュー(2020年05月15日号)

ロロ「窓辺」 第3話『ポートレート』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年07月15日号)

2020/05/22(土)(山﨑健太)

Q/市原佐都子 オンライン版『妖精の問題』

会期:2020/05/16~2020/05/17

『妖精の問題』は、2017年の初演以降、国内外で再演されているQ/市原佐都子の代表作。一部「ブス」が落語、二部「ゴキブリ」がミュージカル風の歌唱、三部「マングルト」が健康法の啓発セミナーという三部構成で、三つの物語がそれぞれ異なる形式により、俳優の一人芝居で演じられる。通底する主題は「妖精=見えない(ことにされる)もの」、つまりルッキズム、優生思想、社会的有用性、「清潔」信仰、(女性の)性への抑圧などにより、社会的に「異物」として排除や差別、嫌悪の対象とされるものだが、最終的には価値基準が相対化され、生(性)の強い肯定へと転じていく。

「オンライン版」として出演者や内容を再構成し、リアルタイムで配信した本公演は、Zoomのチャットやアンケート回答の送受信機能といった双方向性を効果的に取り込んだ点が秀逸。また、「菌(異物)との共生」「殺菌思想や優生思想の強化がもたらす、差別と排除、不可視化」という根底を貫くテーマが、コロナ禍の状況下で改めて、そしてより強く浮上した。劇場での過去の上演内容についてはすでにレビューを執筆しているので、本評では、(1)コロナ禍の状況に対する批評的応答、(2)Zoom機能の効果的使用による「コミュニケーション」の焦点化、の2点について述べる。

Q オンライン版『妖精の問題』より 一部「ブス」

まず、(1)について。「なぜ今、その作品を上演するのか」という同時代的アクチュアリティへの切実な応答が最も浮かび上がったのが、三部「マングルト」である。「膣内に常在する乳酸菌を利用して作ったヨーグルトを食べる」という健康法の啓発セミナーが展開されるのだが、創始者の「淑子先生」が「マングルト」開発に至るまでの自伝的語りが改めて訴えかける。多感な思春期に「性は汚いもの」という価値観を植え付けられ、極端な潔癖症になったこと。喫煙者、病人、障害者などを「不潔な存在」として嫌い、同じ空気を吸わないように息を止め、マスクを三重にし、手洗いするため席を離れたこと。「自分は清潔だ」と思い込むことで自分自身を守ろうとし、「清潔」の強迫観念と「殺菌」思想に憑りつかれた彼女の姿が、「他者」「異物」への排除と表裏一体であることは、まさに今の社会の鏡像だ(そのあと彼女は、抗生物質で善玉菌を殺したことで膣内バランスを崩し、女性器の感染症を発症した経験を経て、「菌との共生」に思考を転換する)。

一方、(2)オンライン版におけるZoom機能の使用は、これまでの劇場上演との比較によって、三部それぞれにおける「コミュニケーション」の異なる位相を浮上させる。まず、女子中学生2人の掛け合いを落語形式で語る一部「ブス」は、「自宅でのZoomによる会話」に置き換えられる。二部「ゴキブリ」では、豚骨ラーメン屋の近くに住む主婦が、ゴキブリ駆除に悩まされる日々、ゴキブリの異常な繁殖力、夫とセックスの意思疎通がうまくいかないこと、夫が勝手に焚いたバルサンの煙を妊娠中に吸ってしまい、「異常」な子どもができたことを、ジャズ調の曲で歌い上げる。俳優は自宅で演技するが、「主婦・妻」の「舞台」はキッチンがあてがわれる。これまでの劇場上演では、「妻」と「夫」のモノローグのパートを一人の俳優が歌い分けていたが、オンライン版では、それぞれ女優と男優が担当。Zoom画面を切り替えて登場するが、「Zoomを使っているにもかかわらず、一切『会話』しない」という齟齬は、「(バルサンを焚くのを相手に伝えなかったように)家事でもセックスでも意志疎通のうまくいかない夫婦」がより鮮明になり、「コミュニケーションの断絶」を逆説的に際立たせる。

Q オンライン版『妖精の問題』より 二部「ゴキブリ」

さらに、三部「マングルト」は、「Zoomセミナー」の形式への変更に加え、チャットやアンケートの送受信といったリアルタイムでの「参加」を、フィクションの仕掛けとしても実際の観客参加としてもうまく取り込んで成立させた。「セミナー参加者からのメッセージの表示」「参加者からの質問に答える」というフィクショナルな仕掛けが、「講師と参加者の(疑似的な)交流」を演出し、臨場感を高める。また、観客は、要所要所で、「発酵食品とそうではない食品のどちらを選ぶか?」「除菌グッズを使用したことがあるか?」「マングルトを汚いと思うか?」といった「質問」に答えるよう促され、「送信結果の集計」がグラフで視覚化され、講師役がコメントする。ポイントの顕在化とともに、観客に主体的に考えさせるこの仕掛けは、(劇場での上演とはまた別の)臨場感をもたらした。

Q オンライン版『妖精の問題』より 三部「マングルト」

『妖精の問題』の戯曲の特徴は、「落語」「歌謡ショー」「セミナー」という形式を借りることで、「モノローグ」の虚構性や不自然さをクリアさせた点にあるが、今回のZoomを用いたオンライン版では、コミュニケーションの素朴な肯定、失敗や断絶を経て、観客=視聴者参加型の双方向性へと拡張されていく段階性に特徴があり、「Zoom演劇」の開拓としても意義がある。だがより本質的な意義は、看過されるべきではない。コロナ禍による劇場閉鎖、上演中止・延期の状況下では、「なぜ舞台芸術が必要か?」という問いとともに、「なぜ今、その作品を上演するのか?」という自己反省的な問いに対する根拠が、より強く問われる。もちろん、オンラインを使った新たな表現手法の試みという面も重要だが、単なる代替案でも一過性の消費でもなく、この自己反省的な問いに本公演は真摯に答えていた。

公式サイト: http://qqq-qqq-qqq.com/?page_id=1451

関連レビュー

Q オンライン版 『妖精の問題』|山﨑健太:artscapeレビュー(2020年06月01日号)

市原佐都子/Q『妖精の問題』|高嶋慈:artscapeレビュー(2018年12月01日号)

2020/05/16(土)(高嶋慈)

Q オンライン版 『妖精の問題』

会期:2020/05/16~2020/05/17

今回「オンライン版」として上演された『妖精の問題』はQの代表作のひとつ。2017年にこまばアゴラ劇場で初演されて以降、横浜、京都、ニューヨークと再演され、2020年4月には白水社から刊行された市原佐都子の初の戯曲集『バッコスの信女─ホルスタインの雌』に戯曲が収録された。戯曲は落語による一部「ブス」、歌唱による二部「ゴキブリ」、セミナー形式の三部「マングルト」の三部構成で、もともとは俳優・竹中香子による(ほぼ)ひとり芝居として上演されたもの。今回は戯曲はほぼそのままに複数の新たなキャストを迎え、オンライン用に再構成しての上演となった。

一部「ブス」は互いにそう認め合うふたりの「ブス」の学生(寺田華佳、遠藤早菜)のオンラインでの会話を描く。近づく選挙では逆瀬川志賀子率いる「不自然撲滅党」が話題を集めているらしい。彼女は平均(美男美女)から外れた顔を持つ人間は死ぬべきだと主張する。「ブス」の一方は平均から外れた自分は「天才」だから整形して「完璧の人類」として生きていくと言い、もう一方は迷惑な「ブス」は子孫を残すべきではないし自分は「一刻も早く消えてほしい」と言う。

Q オンライン版『妖精の問題』より

Q オンライン版『妖精の問題』より

二部「ゴキブリ」で描かれるのは家に出るゴキブリに悩まされるある夫婦(西田夏奈子、日髙啓介)。ある日、夫が大量に焚いたバルサンを妻が吸ってしまい、胎児に「異常」が見つかる。一方その後、家には「異常のあるゴキブリ」がしぶとく生き残っているのであった。

Q オンライン版『妖精の問題』より

Q オンライン版『妖精の問題』より

三部「マングルト」は女性器に棲息するデーデルライン桿菌で作ったヨーグルトを使った健康法(?)についてのセミナー。講師(竹中香子)と助手(山根瑶梨)が「マングルト」をはじめた淑子先生(山村崇子)のエピソードを交えつつマングルトのつくり方や効能を観客にレクチャーしていく。

Q オンライン版『妖精の問題』より

Q オンライン版『妖精の問題』より

タイトルの「妖精」が示すのは「見えない(ことにされている)もの」。三部に共通するものとしてたとえば「遺伝子」を挙げてみることもできるが、いじめの常套手段である「無視」や人前で口に出すことを避けがちな「女性器」など、「見えない(ことにされている)もの」というキーワードの射程は広い。市原は『バッコスの信女─ホルスタインの雌』のあとがきで「自分のなかにある優生思想」に言及しており、なかなかに直視しがたいそれ=「見えない(ことにされている)もの」に対峙させられる凄みがこの作品にはある。

Zoomを使ったオンラインでの上演としてもよくできた作品だった。もともとほとんどがモノローグで構成されている作品のため俳優が正面を向いてしゃべり続けていてもさほど違和感がなく、Zoomと相性がよかったというのもある。だが、一部はオンライン通話、二部はミュージカル調の映像作品、三部は観客も巻き込んでのオンラインセミナーと、同じ画面を使いつつ形式をずらし、バーチャル背景やアンケートなどZoomの機能もフルに活用しての上演は形式への貪欲な探究と演出の巧みさの賜物だろう。

しかしそれでも、作品の出来不出来とは異なるところで、この戯曲はやはり劇場で上演されるべきものだという印象も受けた。市原が「自分のなかにある優生思想」と向き合うところから生まれたという『妖精の問題』にはもともと危ういところがある。一部における「ブス」、二部における「異常」はそれぞれ、ラストに至ってプラスの価値を持つものへと反転するようにも思える。だがそれはけっして広い意味での「役に立つ」という尺度から抜け出るものではない。大きな意味でのパラダイムの転換は起きていない。だからこそ、観客がそれをどう受け取るかが、さらに言えば、同じ客席で作品を受け取る「世間」としてのほかの観客の存在が重要になってくる。

三部にしても同様だ。女性が女性器名を連呼するのを聞く(特に男性の)観客の多くは居心地の悪い思いをするのではないだろうか。少なくとも私はそうだった。そしてそれはほかの(特に女性の)観客とともに客席に座る劇場においてより強く生じる感覚だろう。劇場での竹中香子の怪演にもそこで語られる言葉を容易に飲み込むことを許さない迫力があった。ひとり芝居として竹中が複数の人物を演じるという形式も、容易には割り切れない感情や価値観を体現するのにふさわしいものだった。オンライン版は巧みだった分、全体はマイルドで受け取りやすいものになっていた。それは悪いことではない。そうでなければ画面の前での130分は耐えられなかったとも思う。だが、自分とは異なる価値観を持つかもしれないほかの人間の存在が想定されなくなったとき、「舞台」上での差別的言動や性の解放は容易に娯楽として消費されるだろう。私はまだ、自分を含めた日本の観客をそこまで信用できない。

公式サイト:http://qqq-qqq-qqq.com/

関連記事

市原佐都子『バッコスの信女─ホルスタインの雌』 │ artscapeレビュー(2020年05月15日号) | 山﨑健太

市原佐都子/Q『妖精の問題』 │ artscapeレビュー(2018年12月01日号) | 高嶋慈

2020/05/16(土)(山﨑健太)

dracom『STAY WITH ROOM』

会期:2020/04/11〜

『STAY WITH ROOM』はdracomによる音声作品。2020年6月までに【Prologue】、【1】、【2】、【3】の4本とdracomのリーダー筒井潤ソロ名義での特別編『ずっと、いたんだよ』が公開されている。この作品の面白さについては出オチ的な側面も強いので、レビューの続きを読む前にぜひ作品本編を鑑賞していただきたい。【Prologue】は約6分と短め、もっとも長い特別編でも約13分となっている。

タイトルが示唆する通り、『STAY WITH ROOM』はステイホームが叫ばれるなか、「部屋にいること」そのものに焦点をあてた作品だ。5本の作品はいずれもYouTubeで公開されていて、本編が始まる前には「スピーカーを使用した、微かに聴こえるほどの小音量」と「フルスクリーン再生」が推奨する鑑賞方法であるとの注意書きが表示される。音声作品であるにもかかわらず「フルスクリーン再生」が推奨されているのは、ディスプレイがオフになっているかのような状態をつくり出すためだろう。タイトルが表示されると画面はゆっくりと溶暗し、以降、画面は黒一色となる。

「こっち見て」「こっちこっち」「こっちだって」「わからない?」と囁く声はまるで鑑賞者である私のことを知っているかのような口ぶり。「たまにはこっちを見て」というその何者かの正体は「あなたの部屋」だ。【Prologue】は「見てくれてない」「だからたまには見て」という部屋がしばしの沈黙の後、「ちゃんと見てる?」と再び問いかけるところで終わる。

部屋が語りかけてくるというワンアイデアが作品として成立するのは、ユーモラスな語り口とアイデアをシリーズとして転がす機知のなせるワザだろう。そこにはしかし部屋の存在論とでも呼ぶべき哲学的(?)問いも孕まれている。【1】の冒頭は【Prologue】のラストを反復するように始まるのだが、「見て、じーっと、部屋を」という言葉に従って自室を眺めていた私は続く「違う、こっちじゃない」「それは壁」という言葉で思わず笑ってしまった。なるほど確かに私が見ていたのは壁だった。しかしそれでは「部屋を見る」とはいかなることか。部屋の内部にいながらにしてそれは可能なことだろうか。

オンラインを使って演劇を成立させようとするとき、鍵となるのは観客の想像力だろう。いかなるかたちであれ、観客が作品を鑑賞している現実だけはリアルタイム=生のものであり、そこに演劇を立ち上げる契機がある。『STAY WITH ROOM』はパソコンのディスプレイがオフになっている状態を擬態しつつ「声」だけを聞かせることで、観客のいる部屋を「俳優」に仕立て上げる。このとき部屋は俳優であると同時に劇場でもあるわけだ。

だが、「違う」「それは壁」という「部屋」の言葉は観客の想像力をはぐらかす。生真面目な観客は、それが「演劇」的なものだとわかっているからこそ、聞こえてくる言葉を「部屋」が語るそれとして受け取ろうとするだろう。だが、「私が見ているこの部屋が語っているのだ」という観客の想像は、部屋の「違う」「それは壁」という言葉で否定されてしまう。つまり声は、観客が想定していたのとは違うところから聞こえてきているのだということになる。ここには何か、単に部屋が語っているのだと想像するのとは違う、よりいっそう演劇的なものがありはしないだろうか。

公式サイト:http://dracom-pag.org/

dracom『STAY WITH ROOM【Prologue】』:https://www.youtube.com/watch?v=iSaFRU4PKO4

2020/05/10(日)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)