artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

犬飼勝哉『給付金』

会期:2020/10/24

犬飼勝哉の短編演劇『給付金』がSCOOL Live Streaming Seriesとしてライブ配信された。2019年9月に三鷹市芸術文化センター 星のホールで「MITAKA “Next” Selection 20th」参加作品として上演された『ノーマル』以来およそ1年ぶりとなる犬飼の新作はそのタイトルの通り給付金をめぐるやりとりからはじまる。

自転車、コート、旅行、猫、ルンバ。給付される十万円を何に使おうかと盛り上がるカナ(石渡愛)とユウト(矢野昌幸)。いかにも2020年の日本を反映した会話だが、それが「でもなんでカナたちってさ、十万もらえるんだろうね」「さあ。わかんない。政治家が決めたことでしょ」と着地するあたりから雲行きが怪しくなってくる。続く場面の「まずね、ニッポンって国があるのね」「あ、それ国の名前だったんだ」というユウトが見た夢に関するやりとりから判断するに、どうやらそこは「ニッポン」ではないらしい。

『木星のおおよその大きさ』(2018)、『ノーマル』(2019)と近年の犬飼は演劇を使って「普通」を相対化することを試みている。『木星のおおよその大きさ』には「観察者」たる宇宙人(?)が登場し地球人の生態を揶揄してみせ、『ノーマル』では無数の「普通」をめぐる会話が交わされた挙句に登場人物が観客席を見ながら「まあでもこれは架空の世界だからね」「現実世界ではそうは言ってらんないんじゃないの」と言って芝居が終わっていく。いずれも演劇という枠組みを通して自らの現実とは異なる「現実」を眺める観客の立場を強く意識させる趣向だ。複数のカメラによるライブ配信(とそのアーカイブ)という『給付金』の形式もまた(もしかしたらライブ配信であるにもかかわらず昼夜二公演分のアーカイブが残されていることも含めて)、「別の視点」=「別の現実」の存在を露わにする。

給付金で何を買おうかと夢が膨らむ二人だが、ユウトはカナに「電車のなかとかでさ、十万の話するのやめようよ」「俺らはさ、たまたまもらえる人だからいいけどさ、もらえない人が隣に立ってたり前に座ってたりして、十万の話聞いたら嫌な気分になるでしょ」と言う。やはりニッポンの話ではなかったのだと一瞬思いかけるが、給付金をもらえない人はもちろんニッポンにもいる。「こういう時にもらえない人の気持ちを考えないこと」が「幸せになるコツ」なのだから「他の人のことなんて考えなくていいんだよ」というカナの言葉も他人事ではない。「別の現実」を見ないことによって成立する「幸せ」はいまのニッポンを覆っている。

しかし結局、カナは他人のために自らの分の給付金を手放すことになる。カナとユウトは帰り道で夜空を横切る発光体を目撃し、その正体を探るべく向かった落下地点でユウトは異世界人(?)に憑依されてしまう。ユウトの口を借りて語る異世界人(?)曰く、カナたちに給付された十万は、本来は異世界人(?)の世界に振り込まれるもので、それが手違いでこちら側の世界に給付されてしまったため、彼らの世界は危機に瀕しているらしい。「あなたがたの十万を、私たちに譲っていただけないでしょうか」という異世界人(?)の申し出に最初は半信半疑のカナだったが、最終的に「いろいろ大変な世の中ですけど、私たちの十万で、なんとかその危機を乗り越えてください」と自らのキャッシュカードを差し出すのであった。

「他の人のことなんて考えなくていい」と言っていたカナが「別の現実」を認識しそこに手を差し伸べたように見えるこの結末が、しかしどこかしら不気味にも感じられるのは、異世界人(?)の荒唐無稽な話をカナがあまりにもあっさりと信じてしまうからだろう。その姿は陰謀論やフェイクニュースに踊らされる人々の姿を思わせる。あるいは、異世界人(?)がユウトの姿を借りていたからこそ、彼の話をカナは信じたのかもしれない。だとしたら、結局のところカナに見えているのはユウトとの二人の世界でしかない。給付金を独り占めするためにユウトがひと芝居打ったのだという可能性にも思い至らないカナの無邪気さ、そしてそれと表裏一体の残酷さは、現在の日本にとって「別の現実」と呼べるだろうか。

SCOOL Live Streaming Series 犬飼勝哉 短編演劇『給付金』2020年10月24日 15:00〜の回

公式サイト:https://inukai-katsuya.com/

犬飼勝哉『給付金』:http://scool.jp/event/20201024/

関連レビュー

犬飼勝哉『木星のおおよその大きさ』|山﨑健太:artscapeレビュー(2018年07月01日号)

2020/10/24(土)(山﨑健太)

あごうさとし『ペンテジレーア』

会期:2020/10/17~2020/10/26

THEATRE E9 KYOTO[京都府]

ギリシャ神話を翻案した19世紀初頭ドイツの戯曲という、時間・空間的に二重、三重の隔たりを持つテクストを、現代の日本で上演する意義や同時代性はどこにあるのか。本公演は(逆説的に)この問いを浮かび上がらせることになった。

19世紀初頭ドイツの劇作家ハインリヒ・フォン・クライストによる『ペンテジレーア』(1808)は、トロイア戦争を舞台に、ギリシャ軍の英雄アキレウスと女性だけの国家アマゾネスの女王ペンテジレーアの愛憎を描いた悲劇である。次代の女子を残すため、「強い男」を戦場に狩りに行くアマゾネス軍。そこでアキレウスと戦ったペンテジレーアは、彼に恋をしてしまう。敗北して捕虜となったペンテジレーアは部下に救出されるが、彼女を諦めきれないアキレウスは再び決闘を挑み、あえて負けて捕虜としてアマゾネスに連れて行かれることを企む。だが、愛憎と復讐の念を募らせたペンテジレーアは、犬とともに彼の心臓に噛みつき、自らも息絶えてしまう。

あごうさとしは、原作戯曲の忠実な上演ではなく、エッセンスを抽出し、ダンサーによる身体表現、世界観を表現した舞台美術に加え、声楽家や打楽器奏者も参加する音楽劇として上演した。開演前からすでに、舞台と客席を仕切る真っ赤な「幕/膜」が禍々しい雰囲気で立ち塞がっている。表面には赤い糸が絡み付き、血管のように垂れ下がり、本作のキーワードが日本語とドイツ語で書き殴ったように糸で綴られている(実際に書かれていた単語は「接吻と噛み付く」「Küsse & Bisse」、「薔薇祭り」「Rosenfest」だが、判読しにくい糸の絡まり合いは、直感的に「KISS」「SEX」という単語にも見えた)。上演中も舞台/客席を遮断し続けるこの半透明の幕は、感染症対策の必要措置であるとともに、「時空間の隔たり」の物理的示唆、字幕を投影するスクリーン、「その奥で行なわれる秘儀を隠す/見る欲望を喚起する」両義的装置、さらに「子宮の膜」を想起させ、何重もの機能を果たす。

[撮影:金サジ]

このように、舞台美術は「性と生殖」がコアにあることを示唆しているのだが、上演自体は、(本作ドラマトゥルクである仲正昌樹による新訳も刊行して)現代にこの戯曲を特に選んで上演する意図や批評性の所在が曖昧に感じられた。アキレウスの死体にとりすがったペンテジレーアが「(心臓に噛みついたのは)接吻だと思ったのに」「食べてしまいたいくらい愛している」と嗚咽するラストシーンは、「恋に狂った哀れな女」「愛するがゆえの狂気的な独占欲」という範疇を出ず、陳腐である。

だが、『ペンテジレーア』という戯曲には、例えば以下のようなラディカルな読み替えの契機が潜在しているのではないか。すなわち、「女性のみで構成され、女系と女子継承によって維持される国家アマゾネスは、家父長制国家のネガであり、政治権力だけでなく、性と生殖の主体的権利を『女性』が掌握・管理すること」に対する根源的な脅威と、(ペンテジレーアの「死」が暗示する)その「失敗」が書き込まれているのである。アマゾネスの構成員は「戦士」であり、「より強い戦士を次代に残すために、戦場で頑健な武運に優れた男を狩る」という設定も、「戦場で略奪した戦利品=女」の裏返しに加え、「より良い子孫を残すために生殖相手を選別する」システムを示す。そこで男性は、(女性の)性と生殖の権利を一方的に管理する家父長制の支配者から、「産む道具」ならぬ「種馬」的存在へと転落させられる。また、「女児のみ育て、男児は殺す」という風習も、女性の社会的抹殺のメタファー、あるいは今なお残る「男児選好」の裏返しである(国連人口基金の「世界人口白書」2020年版では「有害な慣習」として指摘されている)。さらに、(恋愛ではなく)国家的な人口管理に則って「生殖相手を調達」するシステムは、アマゾネスが「一夫一妻制」ではないことを示す。つまり、性別二元論に則った、一方の性別の「性と生殖の権利の支配」と奴隷的隷属のシステムをめぐる、家父長制VSアンチ家父長制のドラマが『ペンテジレーア』の本質なのだ。

加えて、アマゾネスが「軍事国家」で「辺境の地」にあることに着目すれば、ギリシャ神話をクライストが翻案した時代的要請も指摘できる。フランス革命やナポレオンによるヨーロッパ各国への侵攻は、封建的身分秩序の崩壊、国家意識の形成、貴族・傭兵中心の軍隊から近代的軍事国家への移行をもたらす。また、(アマゾネスの戦争の目的は直接的な領土獲得ではないが)「国家維持のため、つねに外部から人的・物的資源の供給を必要とする」点では植民地主義と同質である。つまり、「女性だけの国家構成員による生殖と軍事のコントロール、一夫一妻制の否定、辺境に位置する周縁性」というアマゾネスの設定は、近代的家父長制、男性中心主義、一夫一妻制、性別役割分担(男性=兵士・生産労働、女性=生殖=次代の兵士・労働者の再生産)、ヨーロッパ中心主義的な帝国主義という近代国家のシステムを、全て裏返しにしたネガなのである。この反転の操作によって、「構造の奇妙さと偏重」が可視化される。

そこで、ペンテジレーアの「死」及び「アマゾネス国家の解体」について、アンチ家父長制の企ての「失敗」ととるか、それとも「国家による生殖管理システム」それ自体の歪さを見つめ、その破綻の暗示と再考の契機を見出すのか。どう今日的視座で捉え直すかが、現代における上演=再解釈の肝になるはずだ。ここに至って、本作の紗幕=ベールは、問題とすべき事象を文字通り「向こう側(愛と暴力の渦巻く神話的世界)」へと隔て、曖昧に覆い隠してしまう。だが必要なのは、問題の根源へのクリアな照準である。

[撮影:金サジ]

最後に、本公演の特徴である「日本語とドイツ語による2言語での上演」についても触れたい。ペンテジレーア役にはドイツ人女優が起用され、台詞は「ドイツ語+字幕」「日本語のみ」「ドイツ語と日本語の併用」が混在していた。だが、「女王としての使命/恋するひとりの女」という内面的分裂の表現に留まっていた点が惜しまれる。むしろ、(理解できない)異言語と他者性、異なる(国家)システムの衝突を音声的に増幅させる仕掛けとして多言語を用いたほうが効果的ではないか。

ギリシャ悲劇をベースに、「規範化・制度化された性と生殖のシステム」への鋭い異議申し立てを行なった作品として、昨年上演された市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』が想起される。家父長制とジェンダーと国家をめぐる挑発的なテクストとして『ペンテジレーア』を読み直すこと。いま切実に要請されているのは、そうした上演である。

[撮影:金サジ]

関連レビュー

あいちトリエンナーレ2019 情の時代|市原佐都子(Q)『バッコスの信女―ホルスタインの雌』|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年11月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

ダムタイプ 新作パフォーマンス『2020』上映会

会期:2020/10/16~2020/10/18

ロームシアター京都 サウスホール[京都府]

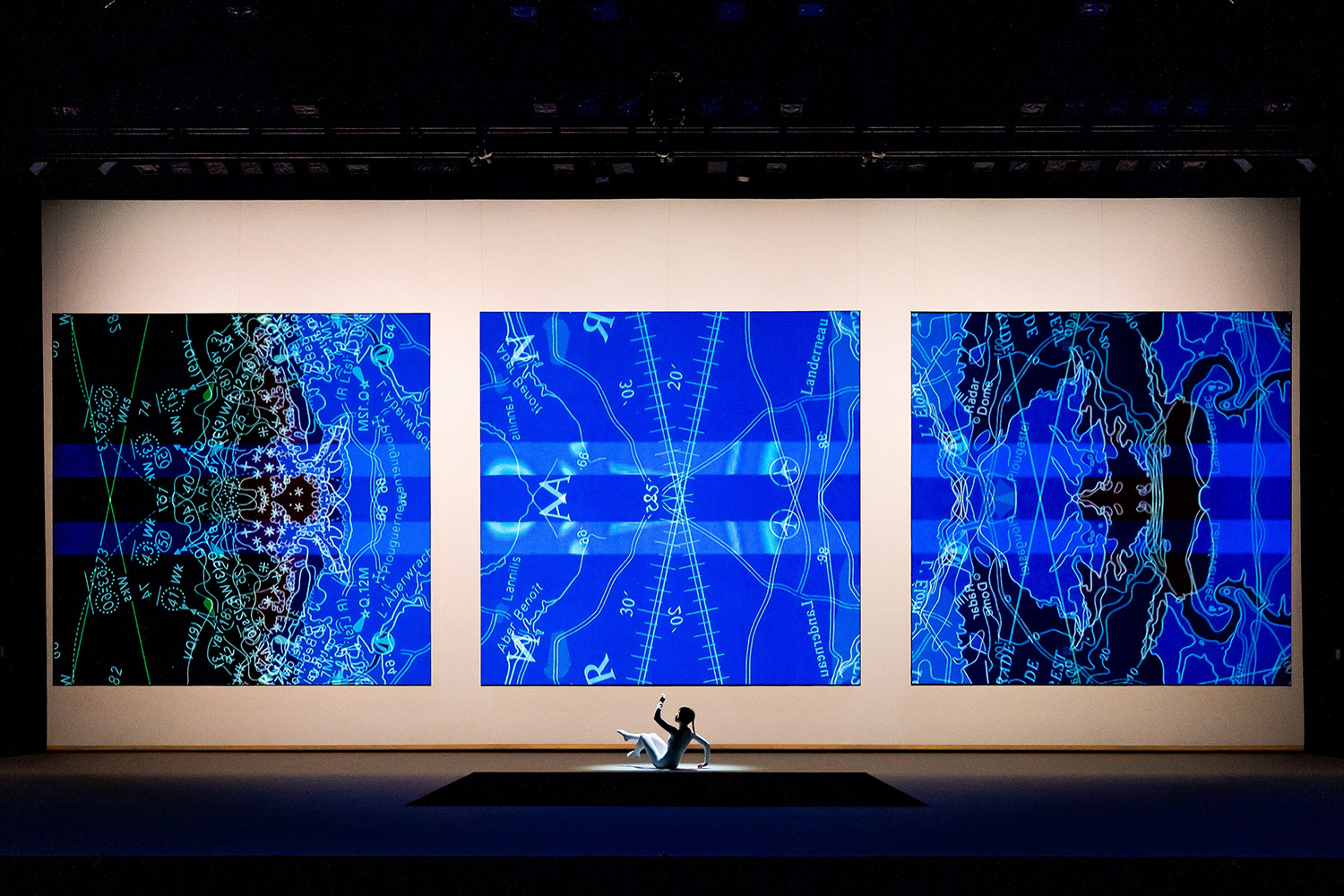

18年ぶりのダムタイプの新作として今年3月に上演予定されるも、コロナ禍で直前に中止となった『2020』。無観客で収録、編集した映像が、収録場所と同じホールで上映された。

冒頭、暗闇のなか、ライトが振り子のように左右に揺れ続ける。前作『Voyage』(2002)のシーンを直ちに想起させるこの導入は、18年の歳月の隔たりを埋めて前作との連続性やバトンタッチを示唆する仕掛けだ。舞台中央を円周状に進みながら静謐なダンスシークエンスを展開する女性パフォーマー。静謐な所作と次第に増幅する電子音、そして轟音のなかで波しぶき/吹雪のように乱舞する白い光の嵐。暴力性と美しさが拮抗に達したとき、その床面を飲み込むかのような巨大な皆既日食の影が落ち、正方形の深い「穴」が舞台中央に残される。この穿たれた「穴」の周囲で本作は展開する。

[撮影:井上嘉和]

男性中心主義からの脱却、「テクノロジーとの融合」に加えコロナ禍の予言的ですらある「まばたきによるコミュニケーション」のシーンを経由して、人間中心主義への決別と未知の生物との融合・変態へ。本作の構造はこのように要約できるだろう。匿名的で均質的なスーツを着た5人のパフォーマーが登場し、足を広げて座る、腕組みなど「男性的」なポーズとともに苛立ちを募らせていく。「穴」と呼応するような正方形のスクリーンで顔を遮断された彼らは、ひとり、またひとりとスクリーンの手前に現われ、スーツを穴の中へ脱ぎ捨てると、カラフルなワンピースやスカートがその下から姿を現わす。監視カメラのモノクロ映像をグリッド状に映していたスクリーンは、トランプ、プーチン、習金平のモザイク画像に変貌する。図式的だが、記号化された男性の抑圧性、攻撃性、匿名性から、女性と個人としての解放が提示される。

また、2019年3月に行なわれたワークインプログレス公演で披露された3つのシーンのうち、「まばたきによる会話」のみが最終的に採用された。水着姿の2人の女性パフォーマーが横たわり、顔のアップがスクリーンにライブ投影される。まばたきに合わせ、一音ずつ区切った録音音声が流れ、「さみしい」「いいわけ」「さようなら」など心情や挨拶などコミュニケーションに関わる単語が星座のように浮遊する。「これが、コミュニケーションのさいしん」というメタな台詞は、コロナ禍への予言とともに、機械による身体機能の拡張を示す。

[撮影:井上嘉和]

ラストシーンでは、電子音と映像の競演のなか、白い全身タイツに身を包んだパフォーマーが、仰向けの体勢でゆっくりと四肢をくねらし、性別、人間/軟体動物の境界すら超えた未知の生物の目覚めを目撃するかのようだ。彼女が背中から穴の中へダイブする幕切れは、『S/N』(1994)のそれを反復する。セクシュアリティ、人種、国籍、障害といった分類のラベルや境界とその暴力性、HIV+と国家による性の管理や統制について問う『S/N』において、「壁の上から向こう側へ落下」するパフォーマーたちの身体は、「銃殺/向こう側への命懸けの逃走や境界の越境」を体現し、絶望と希望が同居する両義性に満ちていた。一方、本作は、「人間(中心主義)への決別」という終末的トーンが漂う。

[撮影:井上嘉和]

このように、冒頭とラストでそれぞれ過去作の象徴的なシーンを「引用」した本作は、「洗練された音響や映像と身体パフォーマンスの融合」という既存の「ダムタイプ」像を良くも悪くも超え出て更新するものではなかった。ただ、ラストシーンに初参加の若い世代(アオイヤマダ)を起用した点には、「世代交代」「新陳代謝」の意図も読み取れる。本来は、大型フェスティバル「KYOTO STEAM─世界文化交流祭─2020」のプログラムの目玉として予定されていた本作。プロデューサー主導の流れではなく、メンバー自身の自発的な創作動機や更新となるかは、むしろ今後の展開にかかっている。

関連レビュー

ダムタイプ 新作ワークインプログレス 2019|高嶋慈:artscapeレビュー(2019年04月15日号)

2020/10/17(土)(高嶋慈)

東京芸術祭2020 芸劇オータムセレクション『ダークマスターVR』

会期:2020/10/09~2020/10/18

東京芸術劇場シアターイースト[東京都]

私の欲望は本当に私のものだろうか。

『ダークマスターVR』はそのタイトルの通り、もともとは漫画『ダークマスター』(原作:狩撫麻礼、画:泉晴紀)を庭劇団ペニノ名義で舞台化し2003年に初演した作品を、さらにVRゴーグルを使って鑑賞するかたちに翻案したもの。ある定食屋を訪れた青年が、人付き合いが苦手だというその店のマスター(金子清文)から、自分の代わりに店に立って客の相手をしてくれないかと頼まれる。条件は月に50万の報酬と店に住み込むこと。引き受けた青年がイヤフォンを通して聞こえてくるマスターの指示通りに料理を出しているとやがて店は繁盛し始める。しかし上階にいるはずのマスターはあれきり姿を見せない──。

私が観た2016−17年版の『ダークマスター』では客席に置かれたイヤフォンを通じて観客も青年と同じようにマスターの声を聞くという趣向が用意されていた。今回の『ダークマスターVR』では、観客はマジックミラーのようなもので仕切られたブースへとひとりずつ案内され、そこでVRゴーグルを装着しフィクションの世界へと入っていく。VRゴーグルを装着した観客はひとまず主人公の青年と視点を共有しているようなのだが、観客自身の意思で視線をどこにでも向けられるVRゴーグルを通じての鑑賞では、青年が見ているものを観客もそのまま見ているとは限らない。実際、私がキョロキョロと店の内装を見回しているうちに、青年はマスターに出されたコロッケを食べ始めていた。自分のものではない身体に閉じ込められているような、そんな奇妙な乖離の感覚がそこにはあった。

この感覚は『ダークマスター』の物語とも呼応している。上階に閉じこもったきり出てこなくなってしまったマスターは、料理のみならずさまざまな欲求の解消を青年に「代行」させはじめる。トイレに行きたい。酒が飲みたい。女が抱きたい。青年は自らのものではないそれらの欲求に従い、観客は自らのものではない身体がそれらの欲求を解消する様子をその内側から眺める。このとき、観客は青年よりもむしろ青年に憑依したマスターと近い立ち位置にいるのかもしれない。バーチャルな身体を介して解消される欲求。

だがもちろん、その欲求は観客である私のものではない。だからこそ、他人の生々しい欲求をぶつけられたような不快感が残る。ヘッドフォンから聞こえてくるさまざまな音(咀嚼音、排泄音、性行為の音)がその生々しさと不快感を助長し、ときおり漂ってくる匂い(ステーキ、ナポリタン、化粧品)はバーチャルなはずの体験を観客自身の身体へと結びつける。マスターも、おそらくは青年も男性異性愛者であり、観客が男性異性愛者であった場合はそこで生じる違和感は相対的に小さいかもしれない。だがそうでない場合、自分では抱くはずのない欲求を解消するさまを「身体の内側」から見させられることになり、乖離はより一層大きなものとなる。

一方、この作品には男性異性愛者にこそショッキングなラストシーンも用意されている。店に呼び出したデリヘル嬢(日高ボブ美)との性行為の最中、一瞬だけ真っ暗になったかと思うと次の瞬間、目の前のデリヘル嬢の顔がマスターのそれへとすげ変わっているのだ。仮想現実の性行為に自らの欲望を重ね合わせていればいるほど、これには驚かされるのではないだろうか。そこにあるのが青年の欲望でもましてや観客の欲望でもなく、マスターの欲望だということを強烈に思い出させるラストシーンだ。

映像が終わると私は仕切られたブースの中に再び独りだ。だが、マジックミラーの向こう側にはほかの観客たちの姿が透けて見え、その姿は私にあまりに似ている。無数の部屋、無数の画面、無数の人。ステイホームしていてさえも、私は画面を通じて欲望を刺激され続けている。私の行動は私の欲望に基づくものだが、その欲望は果たしてどこまでが私のものか。私の欲望は他人のそれとあまりに似通ってはいまいか。劇場を出ると池袋の街には無数のネオンサインが瞬いている。それは私の欲望をコントロールしようとする誰かの欲望の光だ。

公式サイト:https://www.geigeki.jp/performance/theater249/

2020/10/13(火)(山﨑健太)

声のTRANCE つむぎね『モ リ ニ ハ イ ル』

会期:2020/10/03~2020/10/04

豊中市立文化芸術センター[大阪府]

作曲家の宮内康乃が2008年に結成した、女性たちによる音楽パフォーマンスグループ、つむぎね。楽譜ではなく、呼吸の身体的リズムを元にしたルールに則り、声、そして息を吹き込む鍵盤ハーモニカを主に用いて、個々が発する音が重なり合う音響世界を紡いでいくのが特徴だ。2月に出演予定だった「TRANCE MUSIC FESTIVAL2020 -the body-」がコロナ禍で中止となり、代替公演として本作が発表された。感染症対策を演出に組み込み、ファイバーアート・イノベーターのカヨサトーによるインスタレーション空間の中でパフォーマンスが行なわれた。

[撮影:山城大督]

会場に入ると、仄暗い空間に、薄いベールのような白い布が、森の樹々や氷柱のように天井から垂れ下がっている。その合間を縫うように現われたパフォーマーたちは、深い森奥でさえずる鳥のように鳴き交わし、深呼吸の音は梢を渡る風を思わせ、単音のハミングの重なり合いがホーメイや原始的な宗教音楽を思わせる荘厳な響きに昇華されていく。一人ひとりが受け持つ単純なアカペラの節回しは、相手からの応答を受けて少しずつ変化し、寄せては返す波の無限の連なりのなかに身を浸しているような感覚に包まれる。中盤、パフォーマーたちは、布で結界のように区切られた空間の中に集い、歌詞のない母音の短いフレーズと打楽器のリズムをそれぞれに発し、掛け合いながら反復/変奏させ、複雑に変化する有機的な音響を立ち上げていく。のたうつように激しく踊るダンサー。ベール越しに透けて見える秘儀のような、緊張感に満ちた熱狂と陶酔。終盤、パフォーマーたちは、再び訪れた静寂のなか、鳥の鳴き声を口々に鳴き交わし、消えていった。

鳥や動物の鳴き声、風の音といった自然界の音の模倣から、「求愛や敵の警告」といったコミュニケーションの要素や反復的な規則性を抽出し、互いが発する音を聴き合うことで音響を有機的に変化させ、複雑化させていく。「音楽はどこから始まったのか」という問いが、つむぎねの根幹を駆動させている。

同時にそこには、定式化されたルールに基づく演奏というアルゴリズミック・コンポジション、指揮者という中心性の欠如、楽譜の不在、集団性という現代音楽の実験性がある。ここで同様の例として想起されるのは、アルゴリズムを用いてコンピュータ・シミュレーション上で作曲した楽曲を、あえて「生身」の人間が集団で演奏する、三輪眞弘の「逆シミュレーション音楽」である。三輪の場合も、「音楽の始原」への欲望として、初期の代表作品《またりさま》と《村松ギヤ》ではそれぞれ、「秘境マタリの谷に伝わる伝統芸能」「ロシア系先住民ギヤック族の祭事」という「捏造された物語」が付けられている。また、《またりさま》には「求愛を兼ねて未婚男女が奉納する」、《村松ギヤ》には「外側の女性たちの円と内側の男性たちの円で構成する儀式」という「設定」もあり、演奏行為の「オン/オフ」「0/1」に加え、パフォーマーの「男/女」というジェンダーにおいてもきわめて厳格なバイナリー・二元論的世界が構築されている。

一方、つむぎねは、アルゴリズミック・コンポジションを採用しつつ、「呼吸」を単位とすることで揺らぎを与え、(パフォーマーのジェンダー規定も含めて)非バイナリーな世界を開こうとしているのではないか。「音楽の始原への接近」という共通項を持ちつつ、師として先行世代である三輪との対比についても考えさせられる機会となった。

[撮影:山城大督]

[撮影:山城大督]

2020/10/04(日)(高嶋慈)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)