artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

ヌトミック『Our play from our home』

リリース:2020年6月12日

演劇カンパニー・ヌトミックが音楽作品『Our play from our home』をリリースした。バンド・東京塩麹の作曲・キーボード担当としても活動している主宰の額田大志は、実質的な演劇デビュー作である『それからの街』で演劇にミニマルミュージックの手法を用いて注目を集め、その後も「ヌトミックのコンサート」と題したパフォーマンスを不定期に開催するなど、上演と演奏の境界を問いながら自在に行き来するような活動を展開してきた。とはいえ、演劇カンパニーであるヌトミックの名義での楽曲配信はさすがに今回が初めてである。

『Our play from our home』はタイトルが示唆する通り、ヌトミックのメンバー4人(河野遥、長沼航、原田つむぎ、深澤しほ)の日常生活を録音した作品。それぞれの起床から就寝までがほぼノーカットで収録されている、らしい。「らしい」というのは、リスナーであるところの私にはそれを確認する術がないからだ。聞こえてくるささやかな生活音や環境音だけでは、そこに複数の人間の日常生活が重なり合って存在していることはほとんどわからない。

全60曲、およそ20時間にもおよぶこの作品を、私はパソコンでの作業中のBGMとして断続的に「プレイ」した。私が作業に集中していたこともあり、メンバーの生活音は私のそれと馴染み、実際のところ私は何度か楽曲を再生していることを忘れて席を外してしまったほどである。編集による効果もあるだろうが、考えてみれば私が日常生活で無意識のうちに耳にしている音は、そもそも多くの人間の生活から生じた無数の音の集合体なのであった。

Openingと題された冒頭のトラックでは20時間のあいだに19個の「プレイ」が潜んでいるということも宣言される。「プレイ」の内実はさまざま、かつ、それが「プレイ」であるとはっきりと示されることもない。音楽らしきものの演奏であったり、あるいは戯曲の読み合わせであったりと音楽/演劇の範疇に収まっているものもあれば、おそらくこれが「プレイ」なのだろうと推測するしかないもの(たとえば化粧講座など)もある。リスナーは作品を聴きながら日常生活のなかに「プレイ」を自ら発見していく。ヌトミックのメンバーによってプレイされた『Our play from our home』をそうしてリスナーもまたプレイするのだ。

新型コロナウイルスの影響により劇場での公演が困難な状況で、多くの劇団や作家が一時的な代替手段として、あるいは新たな展開として劇場公演ではない「演劇」のかたちを模索している。それは演劇そのものの問い直しでもある。もちろん答えはひとつではない。だが、たとえば演劇とは「いまここ」にそれとは別の時空間を呼び込むことなのだと考えるならば、『Our play from our home』はきわめて演劇的な作品だということになるだろう。

私の生活音に紛れ重なり合う他人の生活音。しかし宣言される時刻が、あるいはふいに聞こえてくる防災無線の声が、そこにある時空間が私のいる「いまここ」とは異なるそれであることをふいに際立たせる。プレイヤー側はどうだろうか。「一部のplayを除き、メンバーもお互いの状況を確認することができない中で録音が進められた」とのことだが、しかし「いまここ」の私の音を異なる時間・場所に属する誰かが聴くだろうことは意識されていたはずだ。プレイヤー側にもリスナーの「いまここ」は流れ込んでいる。

ヌトミックは5月から「ヌトミックのメルマガ」の配信を始めた。「少なくとも劇場に通うことが日常の一部になるまでは、定期的に配信を続ける予定だ」というそれは、「私たちは直接会うことはできない。しかし、書かれた言葉を辿った先の『誰か』を想像することはできる」という思いからスタートしたのだという。ヌトミックのほかの活動と同じように、メールマガジンにはメンバー全員が参加し、それぞれに言葉を紡いでいる。このような姿勢は『Our play from our home』とも共通している。演劇は、生きた個人の生活のなかから生まれてくるものだ。常ならざる状況で自らの足場を改めてしっかりと確認するようなヌトミックの営みは好ましくも頼もしい。

『Our play from our home』はbandcampで900円で配信(ダウンロード&ストリーミング)中。冒頭およそ80分の試聴(!)も可能だ。

公式サイト:https://nuthmique.com/

『Our play from our home』配信ページ:https://nuthmique.bandcamp.com/album/our-play-from-our-home

関連記事

ヌトミック『それからの街』 │ artscapeレビュー(2020年03月01日号) | 山﨑健太

2020/06/21(日)(山﨑健太)

越智雄磨『コンテンポラリー・ダンスの現在──ノン・ダンス以後の地平』

発行所:国書刊行会

発行日:2020/03/19

本書は、1990年代半ば以降のフランスにおいて、「ノン・ダンス」という論争含みの呼称を与えられた新たなダンスの潮流を対象とし、国家的な文化政策とその限界、実践者たちの異議申し立て、1960年代アメリカのポスト・モダン・ダンスの遅れた移入による「パフォーマンス的転回」といった複合的な成立要因を明らかにし、政治と美学の両面における「二重のパラダイム・シフト」として位置付けた研究書である。

まず、「ノン・ダンス」出現を準備した前史として検証されるのが、1980年代、ミッテラン大統領の左派政権下で進められた、ダンスに対する国家的支援の拡充である。文化省にダンス部門が設立され、助成金が大幅に増加し、フランス各地に国立振付センター(CCN)が設置された。CCNのディレクターに就任した振付家は、潤沢な予算でカンパニー制を維持することができ、振付家の個性を重視した「作者のダンス」「ヌーヴェル・ダンス」が盛行した。

こうした国家的な文化支援に対し、その制度的問題点と改善を訴えて活動したのが、「ノン・ダンス」及びその周辺の振付家、ダンサー、批評家によって結成された団体「八月二〇日の署名者たち」(1997-2001)である。彼らは制度的弊害として、助成制度の評価基準がもたらすダンスの規範化、作家主義、毎年新作発表を課す生産性至上主義、特定のテクニックの継承が招くアカデミー化を挙げ、文化大臣への意見書の提出やセミナーを通して批判した。彼らの活動は、文化政策の修正や多様なダンスの創作を支援する環境の整備につながった。

上述の政治的側面に加え、実践面から「ノン・ダンス」成立の一因となったのが、「八月二〇日の署名者たち」の複数のメンバーが関わった舞踊グループ「クワテュオール・アルブレヒト・クヌスト」(1993~2002)である。特に本書が重視するのは、イヴォンヌ・レイナーの作品を彼らが再演したことだ。アメリカのポスト・モダン・ダンスの遅れた移入によって、作家主義・ダンサーの道具化・スペクタクルに対する批判、振付家/ダンサーのヒエラルキーを排した民主主義的な創作態度、日常的な身体の肯定がもたらされ、表象(represent)から現前(present)へという「パフォーマンス的転回」がフランスのダンス界に到来した。

こうした複合的な背景を解きほぐした後、本書の後半で「ノン・ダンス」の中核的な振付家として分析されるのが、ジェローム・ベルとグザヴィエ・ル・ロワの2名である。ベルやル・ロワは、スペクタクルとしての美学的強度を否定し、タスクやゲーム的な要素を取り込み、絶対的な権限を持つ振付家の道具としてダンサーを従属させるのではなく、出演者個人の「生」に焦点を当て、舞台の素人を出演させたり観客との対話を組み込む。このように作家の署名性を手放し、創造の権限を出演者や観客に分譲する「民主的」な作品について、著者は「共存のためのコレオグラフィ」を提唱する。

ただ、その理論的根拠──「作者のダンス」を乗り越える足掛かりとしてのロラン・バルトの「作者の死」、二コラ・ブリオーの「関係性の美学」、ジャック・ランシエールの「解放された観客」──については、美学的な吟味や批判的検討を加えず、素朴に自らの理論的基盤とする点は安易に感じた。同時代的な思潮との連関として、ブリオー、ランシエール、そしてクレア・ビショップの「委任されたパフォーマンス」を挙げるのであれば、ブリオーの「関係性の美学」に対するビショップの批判「敵対と関係性の美学」や、ブリオー×ランシエール間の論争にも踏み込んでブリオーのタームの問題点や限界を明らかにし、ビショップの「委任されたパフォーマンス」における論点もより吟味して議論すれば、「ダンス史」の更新の試みを超えて、より深みのある、面白い議論が展開できたのではないか。

特に、ベル作品は、民主性の素朴な称揚だけに収まらない複雑な力学を潜在させている。本書で分析の中心となる《ザ・ショー・マスト・ゴー・オン》(2001)は、世界的にヒットしたポップ・ソングを使用し、曲名や歌詞がシーンの展開や出演者の動きを即物的に規定する(例えば、4曲目のデヴィッド・ボウイ「レッツ・ダンス」では、「レッツ・ダンス」という歌詞が流れるたびに、出演者はクラブ風の踊りを繰り返す)。ここでは、(ハイアートが忌避してきた)ポップ・ソングの歌詞がタスクとして規定されることで、「振付」からメッセージや物語性、内面性、ムーブメントの審美性や高度なテクニックが一切はぎ取られ、「無意味で無価値なもの」としてメタ的に提示され、大文字の「ダンス」は徹底的に破壊される。そこに露呈するのは、ゲームの規則の解読をとおした「作者と観客が応答しあう相互のコミュニケーション」(172頁)というよりも、ルールとその咨意性、そして(不在の)「振付家」の一方的な権力構造である(註で補足されているように、ボリス・グロイスは、参加型芸術における出演者・観客への権限の譲渡に関して、「作者の権限は縮小したのではなく、ある部分では拡張している」と指摘する)。

また、ベル作品における「出演者」の戦略的な選択にも留意すべきだろう。舞台芸術の素人、ヒエラルキーの下位に位置する群舞のバレエダンサー、タイの伝統舞踊家、障害者など、「西洋のダンスの規範」の外部や周縁的な存在を舞台上に召喚することは、「地理的・制度的に周縁化されてきた他者」に光を当てるという肯定的な面とともに、そうした「外部」を貪欲に取り込もうとする植民地的暴力の側面も有する。西洋中心主義を相対化しようとしつつ、一方で枠組みの強化につながるというアポリアや、人種・ジェンダー・年齢・障害など「多様性の包摂」というPCを発信するための手段に陥るジレンマなど、ベル作品が顕在化するより微妙で複雑な政治的領域については、プロではない人や特定の社会的属性を持つ人に出演を依頼する「委任されたパフォーマンス」における「搾取」の問題と合わせて、より批判的に検討していく余地がある。

2020/06/17(水)(高嶋慈)

範宙遊泳『バナナの花』#1

会期:2020/06/05〜

『バナナの花』#1は範宙遊泳が「むこう側の演劇」として始めた新たな試みの第一弾。合わせて発表された「むこう側の演劇宣言」で作・演出の山本卓卓は「場の共有こそが演劇の根源的なアイデンティティ」だとし、ならば「観客が赴く場所は、劇場であろうと野外であろうとオンラインであろうと、場であることに変わらない」「劇場を剥奪された我々は、新たな場をみつけ、その場所を劇場とすることができる」と力強く宣言する。「演劇は一度死んだのです。でもこれから蘇ります」とも。

今回、YouTubeの範宙遊泳公式チャンネルで配信されたのは連作の第一作。約15分と短めの映像(編集:埜本幸良)で物語の全体像はいまだ掴めないものの、オンラインという条件に対応しつついかにも範宙遊泳らしい導入となっている。映像は無料公開されているので、レビューの続きを読む前にぜひ本編をご覧いただきたい。

登場人物は二人の男。ひとりは33歳、独身、彼女なし、アルコール中毒、趣味はアダルトビデオウォッチング、元詐欺師、前科一犯のブドウヤバナナ、人呼んで「穴蔵の腐ったバナナ」。もうひとりは「穴蔵の腐ったバナナ」をマッチングアプリで「釣ろう」(=騙して小銭を稼ごう)とする百三一桜(ひゃくさいさくら)。「穴蔵の腐ったバナナ」は百三一から送られてきたメッセージを「釣り」だと見抜き、しかし「君は変われる」と励ましの言葉を送りつけた挙句に「これでおいしいものでも食べてよ」と1万円を課金する。百三一は反発と苛立ちを覚えながらも「会えませんか? 男ですけど」とメッセージを送るのであった。

#1で描かれているのはここまでだ。近年の範宙遊泳はいわゆる社会規範のなかで生きづらさを抱える人々を多く描いてきた。「穴蔵の腐ったバナナ」にせよ百三一桜にせよ、その意味でいかにも範宙遊泳らしい登場人物なのだが、物語の全貌が明らかでないいまの段階でそこに踏み込むことはひとまずやめておこう。だが、物語とそれを描く手法とは切っても切れない関係にある。山本自身の宣言の言葉を借りればそれは「むこう側」への想像力を起動させるためのものだ。

冒頭、長方形の画面の左半分に「穴蔵の腐ったバナナ」の自己紹介文らしきものが文字として映し出されていく。右半分はさらに四分割され、それぞれにどこか無人の室内を映している。自己紹介を読み上げる声。やがて四分割されたマスの左下に男(福原冠)が現われ「穴蔵の腐ったバナナがそれをマッチングアプリに書き込んだのは2018年6月」と語る。一瞬、彼が「穴蔵の腐ったバナナ」なのだろうと思うが、直後、左上のマスに男がもうひとりが現れる(埜本幸良)。どうやら彼こそが「穴蔵の腐ったバナナ」らしい。

範宙遊泳はプロジェクターとプレゼンテーションソフトを使って舞台上に文字などを投影し、それらと俳優を「共演」させることで観客の想像力に働きかける手法を用いてきた。現代を生きる私たちは、コミュニケーションの多くを文字=画面を介して行なっている。舞台/画面上に文字が投影され、観客がそれを読むという形式は、そのようなコミュニケーションのあり方を演劇に導入するための実践でもあるだろう。「想像力を使おう 言葉の先に人がいる」と「穴蔵の腐ったバナナ」は歌う。文字を読む私はその向こうの「相手」とコミュニケーションをしているつもりだが、それは私の想像力の産物でもある/でしかない。百三一桜という名前は「穴蔵の腐ったバナナ」が一方的に名づけたものだった。

だから、冒頭で福原を「穴蔵の腐ったバナナ」だと誤認する私の想像力は、ある意味では間違っていない。実際、作中に登場する「穴蔵の腐ったバナナ」のメッセージの多くは百三一=福原によって読み上げられることになる。私は「穴蔵の腐ったバナナ」の言葉を福原の声で受け取るのだ。

分割された画面で彼らの姿を映す四つのマスのうち二つはどうやら、彼らのスマホの画面=カメラ越しの風景らしい。そこにはときにセルフィーを撮る「穴蔵の腐ったバナナ」の様子が、ときにアプリに届いたメッセージを読んでいるらしい百三一の顔が画面いっぱいに映し出される。それらは残る2コマに映る固定カメラで捉えられた(=「現実」の?)彼らの姿と文字通り地続きだ。現代人の多くは「現実」と画面の中の二つの世界を生きている。曖昧に揺らぎ、ときに容易に乗り越えられてしまうその境界のあり方を示す映像表現が巧みだ。

そう言えば、「穴蔵の腐ったバナナ」がマッチングアプリに登録したのは、『君の友達が君自身だ』という自己啓発本を読んで友達をつくろうと思い立ったからだった。画面越しにコミュニケーションをする「友達」は私自身を映し出す。「むこう側」でもそうだろう。コミュニケーションはいつもすれ違っていて、それは画面越しだろうが対面だろうが変わらないのかもしれない。二人の男の出会いはどこに向かうのか(あるいは出会わないのか)。『バナナの花』#2の配信は7月初旬に予定されている。

公式サイト:https://www.hanchuyuei2017.com/

2020/06/07(月)(山﨑健太)

須藤崇規『私は劇場』

会期:2020/05/28〜

『私は劇場』は映像ディレクターの須藤崇規によるオンラインパフォーマンス。映像ディレクターとしての須藤はこれまで、チェルフィッチュや東京デスロック、マームとジプシー、あるいは横浜ダンスコレクションなど、パフォーミング・アーツを中心に多くの記録映像を手がけてきた。演出意図を汲み取りそれを映像へと転換/拡張する能力に長けており、体験型のパフォーマンスや劇場以外の空間での上演の撮影を請け負うことも多い。私自身も2020年2月にy/nとして上演した『カミングアウトレッスン』で記録映像を担当してもらったことがあり、的確かつまったく退屈しない(舞台芸術の映像ではこれが難しい)編集に感銘を受けた。

そんな須藤が手がけたオンラインパフォーマンスはどのようなものだったのか。『私は劇場』とはいかにも挑戦的だ。「私」とは誰なのか。「劇場」とはどのような意味なのか。

内容は回ごとに異なり、1回あたりの上演時間は20〜30分程度。配信はYouTubeを通して行なわれ、アーカイブは公開されていない。ライブでのみ楽しむことができる形式だという点では舞台芸術に近いかもしれない。以下は私が視聴した6月3日(水)の内容に基づく記述となる。

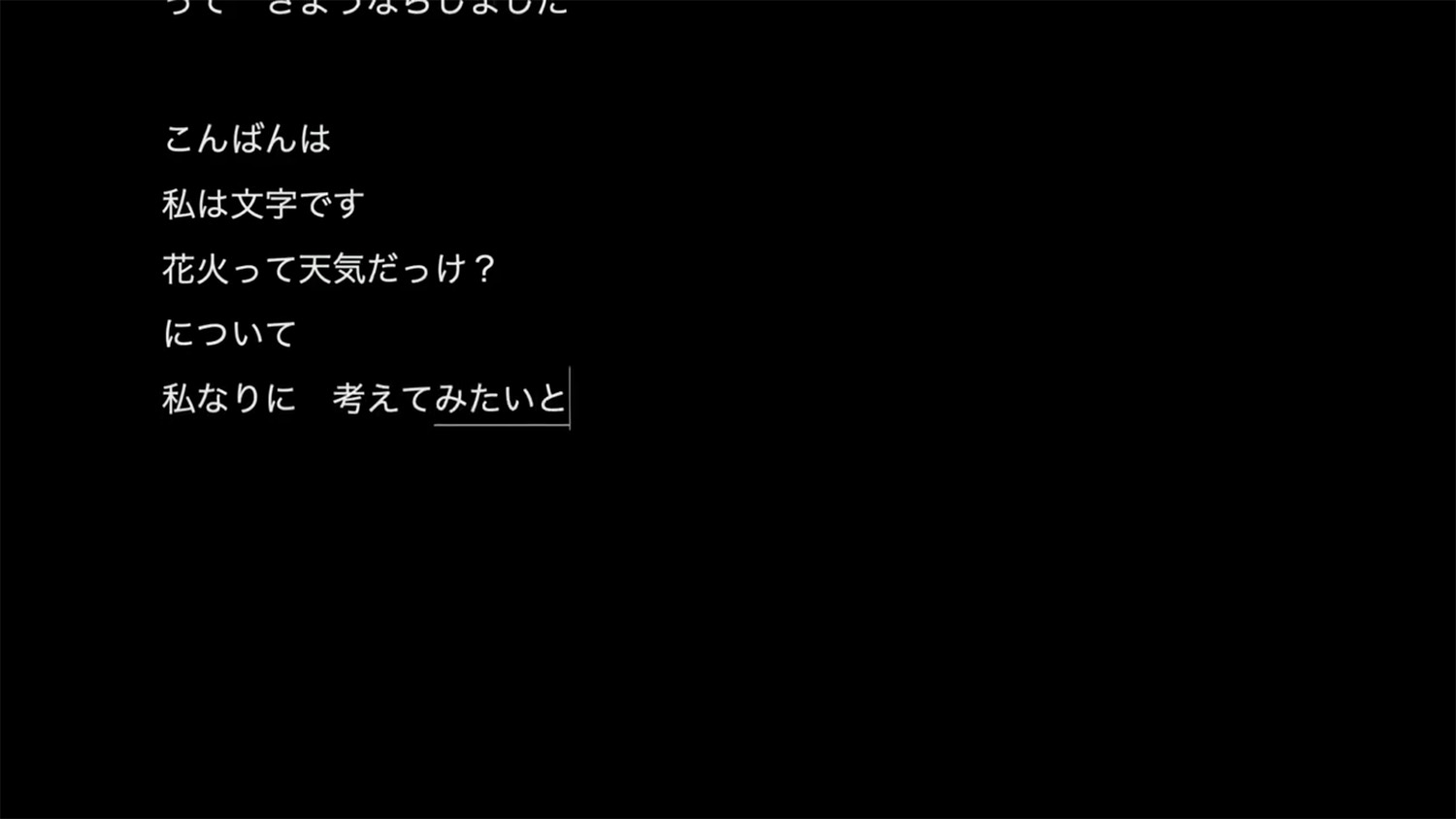

形式はいたってシンプルだ。配信時刻が近づくと黒地に白文字で日付と時刻が表示され、時間の経過に合わせて時刻は1分ごとに入力し直される。配信時刻ちょうどになるとそのまま「上演」が始まる。『私は劇場』は画面上に映し出される文字によるオンラインパフォーマンスなのだ。どうやら文字はリアルタイムで入力されているようで、ときおりタイプミスも見られる。キーボードを打つ音の背後からは電車の走行音や人混みの喧騒も聞こえてくる。駅前だろうか。あるいは線路沿いの窓際か。「あなた」と語りかけてくる「私」と過ごす時間は、キーボードを打つ音が聞こえる距離感からか、なぜかしら親密なものに感じられた。

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

「こんばんは 私は文字です」という挨拶を踏まえれば、『私は劇場』というタイトルは「文字は劇場」と変換され、なるほどそれはひとつの納得できる答えではある。それが戯曲でなくとも、文字を読むという行為には演劇的な何かがある。誰かが書いた文字を読むとき、私はなかばその「誰か」になっているだろう。文字を読む時間は文字を書く時間と重なり合う。文字は演劇の生まれる場所、すなわち劇場だ。

3日(水)の話題は「花火って天気だっけ」。これはどうやら前日に予告されたものらしい。しかしこの疑問はすぐに「花火は文字です」「天気は文字です」という二つの文章に基づいた(間違った)三段論法によって「私って私だっけ」というアイデンティティを巡る問いにジャンプし、「私」はそれにうまく答えることができない。「私」は続けて「私が誰かを傷つけることに無責任でいたくないって思っているのか」「ちゃんと責任を取りたいと思えているのか」と問いを発し、しかし「そこ」に存在しているのは「私」の意志ではないとも言う。

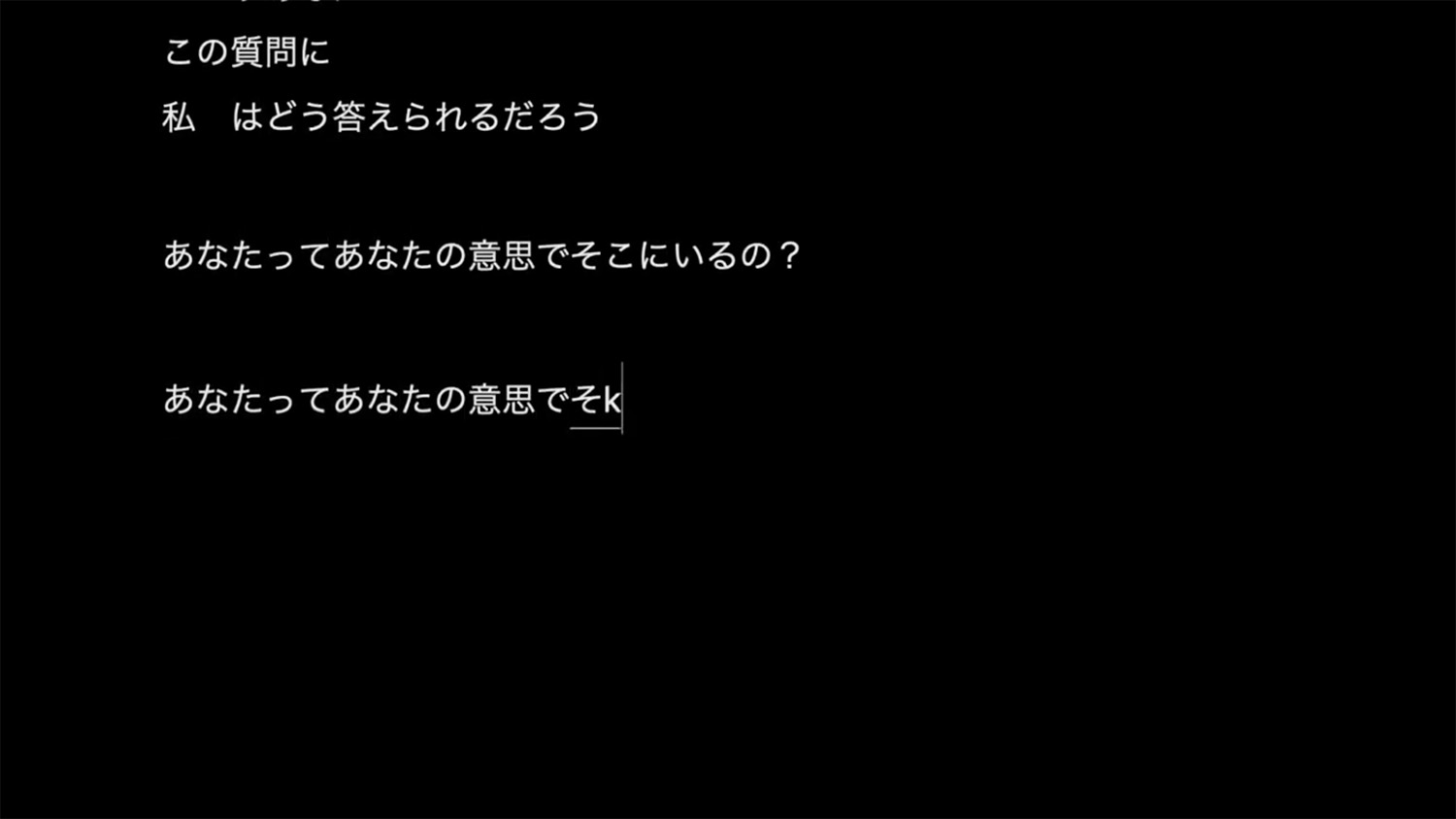

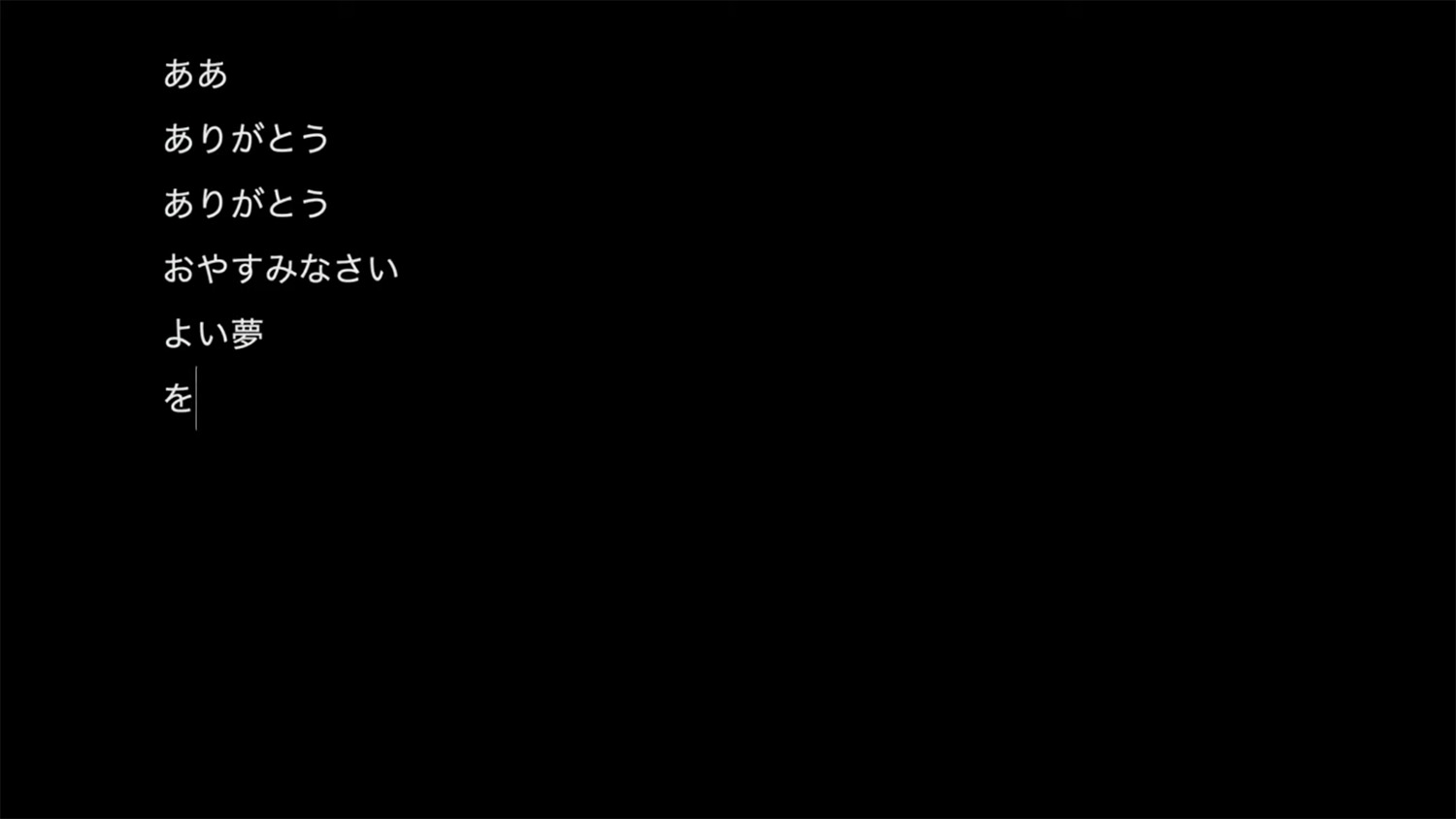

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

「私」は例えば「別の国で自分たちの尊厳を守るために立ち上がろうと必死でしている人々」「その人たちが掲げようとしているプラカード」にもいて「いまもいますよ」と言う。これはもちろん、2020年5月にミネソタ州ミネアポリスで白人警官が黒人男性に暴力を振るい死に至らしめた事件に端を発する大規模なデモを念頭に置いたものだろう。気づけば打鍵音も周囲の音も消え、無音のなかで流れる文字に親密さはない。私は遠い国の、しかし決して遠くはないはずの問題に思いを馳せる。主体と意志、発せられた言葉/文字と責任。

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

『私は劇場』スクリーンショット(提供された映像から筆者が作成)

演劇は「いまここ」にそれとは異なる時間をより合わせ、同時にその隔たりを改めて顕在化する。『私は劇場』はシンプルな形式を使って軽やかにそれをやってのける優れたオンラインパフォーマンスだ。配信は少なくとも7月初旬までは続くことが予告されている。

公式サイト:http://www.sudoko.jp/

2020/06/03(水)(山﨑健太)

ゲッコーパレード『(タイトルなし)』

会期:2020/05/25~2020/05/31ごろ

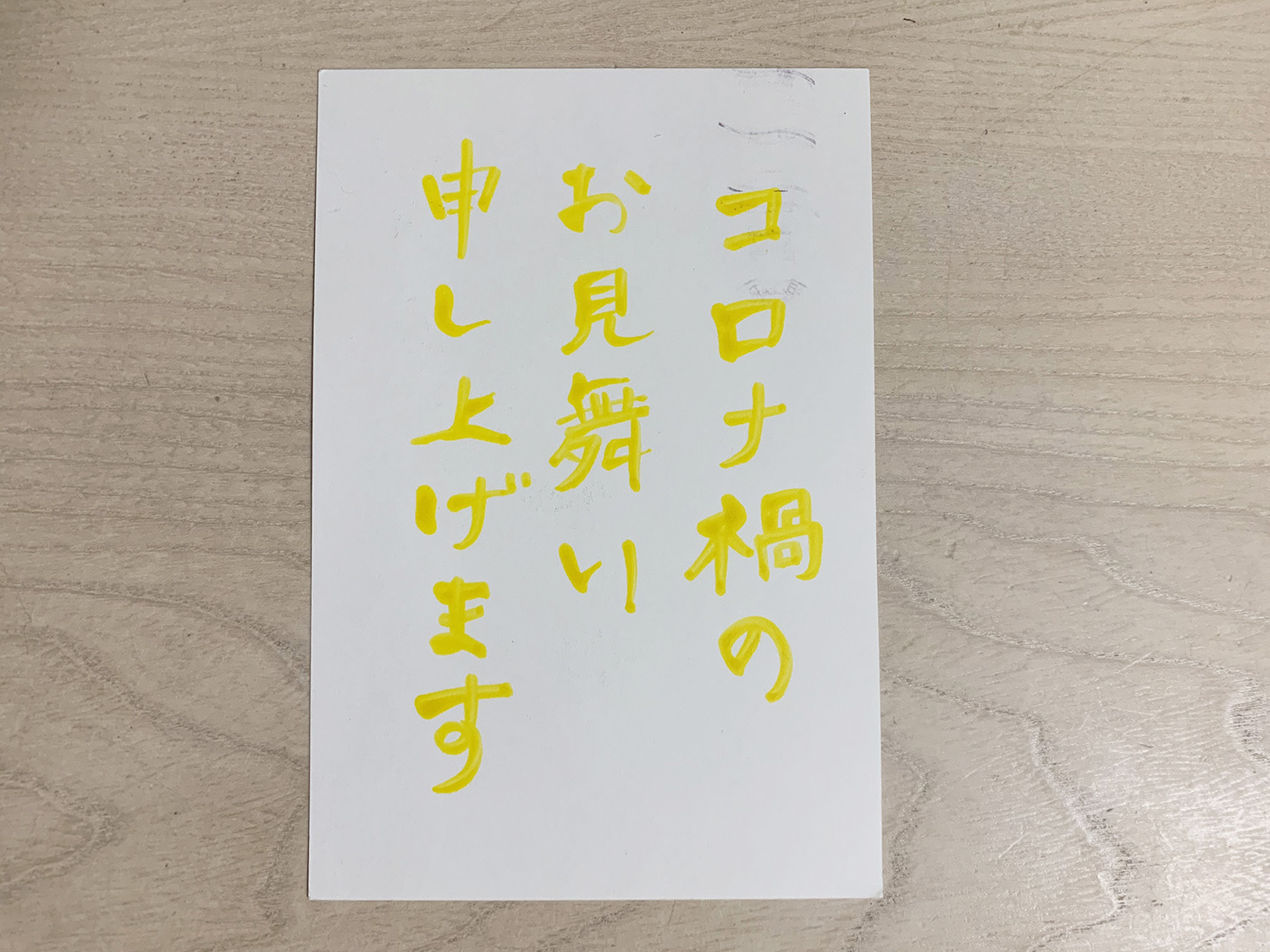

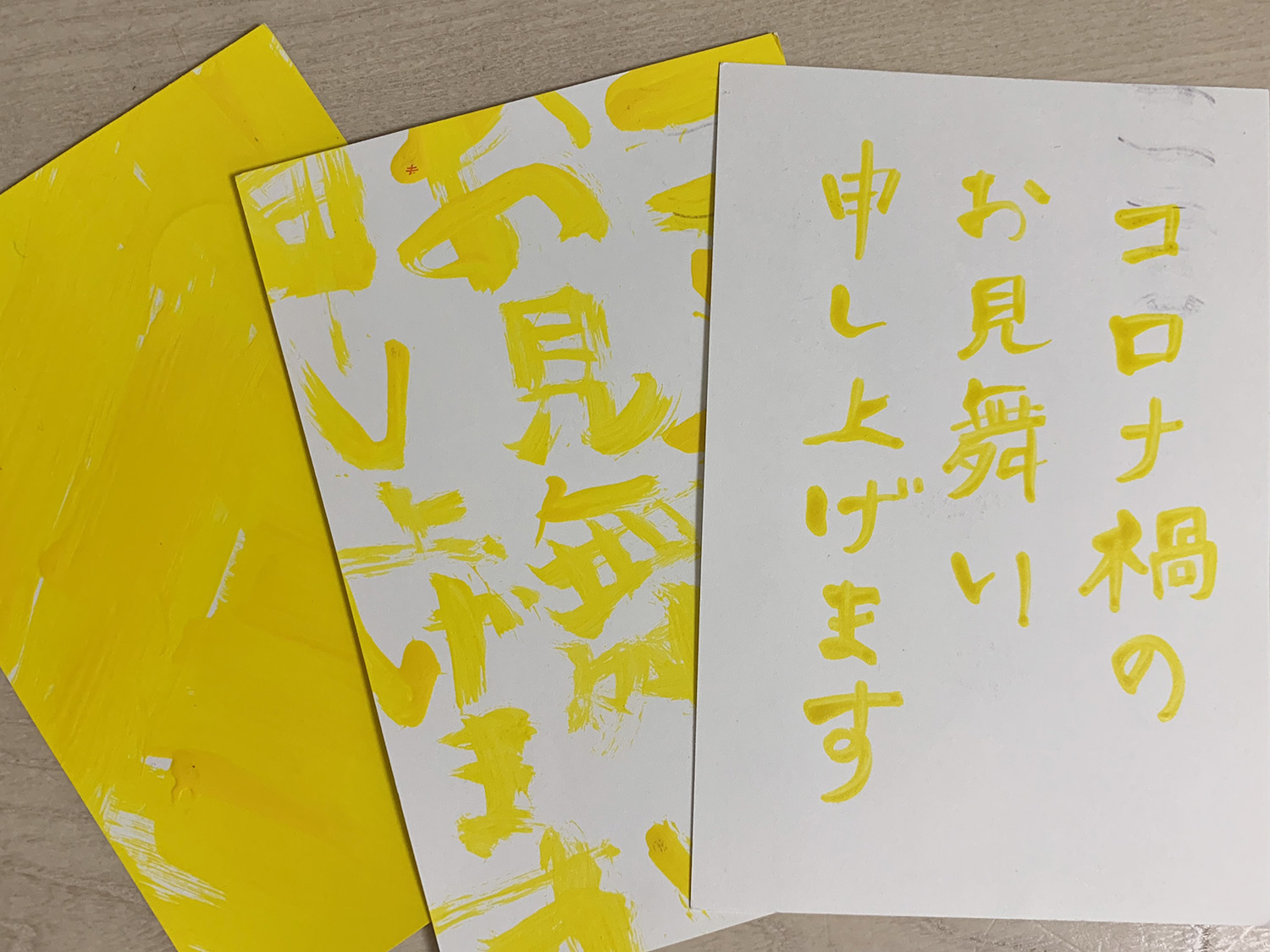

「コロナ禍のお見舞い申し上げます」。5月某日、郵便受けに届いた一通のハガキにはどぎついイエローのインクでこう書かれていた。差出人はゲッコーパレード。「現在のように人が集まることができない、演劇の上演という文化活動が休止する時期に行う新たな活動の軸」としての「最初の一歩となる小さな作品」がこのハガキということらしい。ウェブ上のフォームから申し込むと自宅(など)にこの作品が届くシステムだ。手元に届く数日前からTwitterの私のタイムラインにはすでにこの作品を手にしたらしき人の感想がちらほら見られ、しかしそれらは押し並べて不穏なものだった。実際、届いたハガキの文面は定型的な「お見舞い」でありながら、イエローのインクは狂気じみていて、不気味以外の何物でもない。どことなく不幸の手紙を思わせさえする。

作品の申し込みに対する返信メールには「届いた作品の写真や映像をアップロードすることはお控えください」と書かれていて、私の見た範囲ではそれは律儀に守られていた。一方で「この小さな作品の説明や感想などをSNS等に投稿いただけるとありがたいです」とも書かれており、おそらくは作品が届くのが遅い方だった私は、タイムラインを通して得体の知れない何かが「近づいて」くる気配だけを感じる数日間を過ごしたのだった。

そしてそれは実際に近づいてくることになる。数日後、二通目のハガキ。文面はまったく同じ。しかし文字は紙面いっぱいに書きつけられ余白は消失している。ある箇所には盛り上がって見えるほどにインクが塗り付けられ、ある箇所では筆の毛先が感じられるほどインクが掠れている。見た目からして明らかに逸脱している。そして三通目。半ば予感していた通り、それは黄色一色に塗り潰されていた。

文字通り(いや、もはや文字はないのだが)意味不明な黄色い平面と化したハガキを見ながら私が思い出したのは「メリーさんの電話」という都市伝説だ。メリーという人形を捨てた少女に電話がかかってくる。「私メリーさん。いま、ゴミ捨て場にいるの」。その後も電話は繰り返しかかってきて、そのたびに彼女は近づいてきている。最後の電話で告げられるのは「私メリーさん。いま、あなたの後ろにいるの」という言葉だ。近づくことが忌避される時期に企まれた、近づく恐怖(?)の上演。

ところで、最後のハガキの表面にはQRコードが付されていて、ゲッコーパレードからのコメントにアクセスできるようになっている。そこで明かされるのは、作品に「明確な違いを持つ幾つかの種類が存在」するという事実だ。劇場で観客として演劇を観る場合、少なくとも同じ回の客席に座るほかの観客と私は同じ作品を観ていて、そのことを疑うことはない。だが、劇場に行くことができない状況下での演劇的試みの多くは、観客それぞれの自宅で鑑賞されることを前提としている。このとき、私はほかの観客と本当に同じ作品を観ていると言い切れるのだろうか。私はネタバラシの文章を読むまで、てっきりほかの「観客」にも同じハガキが届いているものと思い込んでいた。

ちなみに知人によると、赤いインクでメッセージが書かれているバージョンが存在しているらしい。真っ赤に塗りつぶされたハガキを郵便受けに発見するところを想像し、黄色でよかったとほっとするような、惜しくもあるような。

最後の一通がアベノマスクと同じ日に届いたのは出来すぎだった。

公式サイト:https://geckoparade.com/

関連記事

ゲッコーパレード『ぼくらは生れ変わった木の葉のように』│ 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年03月01日号)

ゲッコーパレード『リンドバークたちの飛行』│ 山﨑健太:artscapeレビュー(2017年12月15日号)

2020/06/02(火)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)