artscapeレビュー

パフォーマンスに関するレビュー/プレビュー

仮想劇場短編演劇祭

会期:2020/08/22~2020/08/24

仮想劇場ウイングフィールド[大阪府]

「仮想劇場ウイングフィールド」は、大阪の小劇場ウイングフィールドが、コロナ禍の状況下、実験的なオンライン配信に取り組む場としてウェブ上に立ち上げた企画である。「仮想劇場短編演劇祭」では、展示や舞台公演でテクニカルスタッフとして活動するイトウユウヤを企画アドバイザーに迎え、若手団体の連続上演を行なった。劇場での無観客上演をライブ配信する形式だが、各団体ごとに、生の芝居に「映像」を介入させる戦略の方向性やその成否が異なり、興味深い対比となった。

かしこしばい『さえこのモーニングルーティン』は、一見平凡なOLの朝の身支度、満員電車での通勤、始業時間までが女優の一人芝居で演じられる。ルーティンの反復と差異のなか、どうやら彼女は、飼い犬とは別に、「ゾンビになった、女子大の元同級生」と「同居」していることがわかってくる。本作の特徴は、モノローグだが「さえこは~する」という三人称の語りであることに加え、メイン/サブを切り替える2カメ撮影で配信した点だ。毎日の動作を客体化して語る三人称の語りは、正面性の強いメインカメラが捉える一方、奥のもう一部屋に横たわる「ゾンビ」に語りかけるシーンは、ローアングルの別カメラが至近距離で映し出し、秘密めいた親密性を獲得する。映像配信を前提とし、「語りの人称や視点、客観化の度合い」とカメラの切り替えをうまく組み合わせる演出手法は、さらに可能性があるだろう。

かしこしばい『さえこのモーニングルーティン』

[フキョウワ]『ヒツジオトコ』は、俳優と先輩の男性2人が、劇場付近の繁華街を歩いていると、スーツ姿で頭部が羊の謎の「ヒツジオトコ」に延々追いかけられるという、コメディタッチのホラー。俳優たちがその場で足踏みすると、手持ちカメラで撮影した路上の映像が、歩調のリズムを刻みながら背後のスクリーンに投影される。映像=彼らの(疑似的な)視界に突然現われた「ヒツジオトコ」に追いかけられ、無我夢中で逃げると、カメラの映像も共振的に激しく揺れ動く。映像の演出意図は、「俳優の空間移動」と「路上の映像」をリンクさせ、「生の芝居/記録映像」「劇場の内/外」を接続させることにある。だが、映像を「背景描写」ではなく、「主観ショット」として用いたために、奇妙なズレが生じる。俳優たちが前進する向き(舞台前面方向)と、映像中のカメラの進行方向(路上を奥へ向かって進む)とが、真逆になって齟齬をきたしてしまうのだ。また、「ほうほうの体で劇場に逃げ込んだら、そこにヒツジオトコがいた」というオチ、すなわち「虚実の境目を突き破って、恐怖の対象がリアルな空間に侵蝕してきた」という演出は、観客の身体と地続きのリアルな劇場空間でやってこそ活きるのであって、「劇場内部へのヒツジオトコの出現」それ自体も「映像画面」に回収されてしまう配信では、失敗に終わったといえる。

演劇想像ユニット[フキョウワ]『ヒツジオトコ』

一方、リアルタイムの舞台映像を、時間差を伴って背後のスクリーンに入れ子状に投影し、瞬時に「過去」へと転送/何度でも反復可能なものとして再生させる映像の特性を、「記憶」「共同体」「語りの主体」というテーマとうまく結びつけて秀逸だったのが、うさぎの喘ギ『いたたまれなない』。抑制された身振りのなか、男女2人の俳優は、ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』や宮沢賢治の詩などの引用を交えつつ、断片的な言葉を紡いでいく。「その日、私に津波は届かず、津波の映像が届いた」という冒頭の(そして反復される)台詞が示唆的だ。震災や原爆といった「大きな事象」の記憶の共有をとおしてナショナルな「私たち」の共同体が形成されること。「たくさんの悲しみが届いた」と発話した直後、「届いている」と言い直す時制のズレは、記念日として管理され、安全に反復される過去と、「過去」として凍結できないトラウマの回帰という、両者の断絶を指し示す。タイムラグを伴って投影された自身の映像と向き合う俳優の姿は鏡像を思わせ、「私/私たち」という語りの主体が内部に抱え込む共振と分裂を指し示す。卑近な日常の出来事への共振の可能性と、「私たちの記憶」として共有できない分断。小道具の使い方も美しく計算されていた。iPadを掲げた俳優が焚くフラッシュの光は、「表象」として切り取り領有する欲望、それが他者の承認欲求として肥大していくSNSの回路、映像=光を見ることや記憶のフラッシュバック、そして原爆の閃光を示唆する。また、掲げられた白い旗は、降伏の白旗と同時に何ものかへの反旗でもあり、そこに既視の映像が投影される/未だ到来せざる光景を待つ「スクリーン」でもある。映像配信を前提とした上演ではないものの、抽象的かつ重層的なテーマを洗練された映像の使用が支えていた。

うさぎの喘ギ 『いたたまれなない』

2020/08/22(土)(高嶋慈)

中川裕貴『アウト、セーフ、フレーム』

会期:2020/07/31~2020/08/02

ロームシアター京都[京都府]

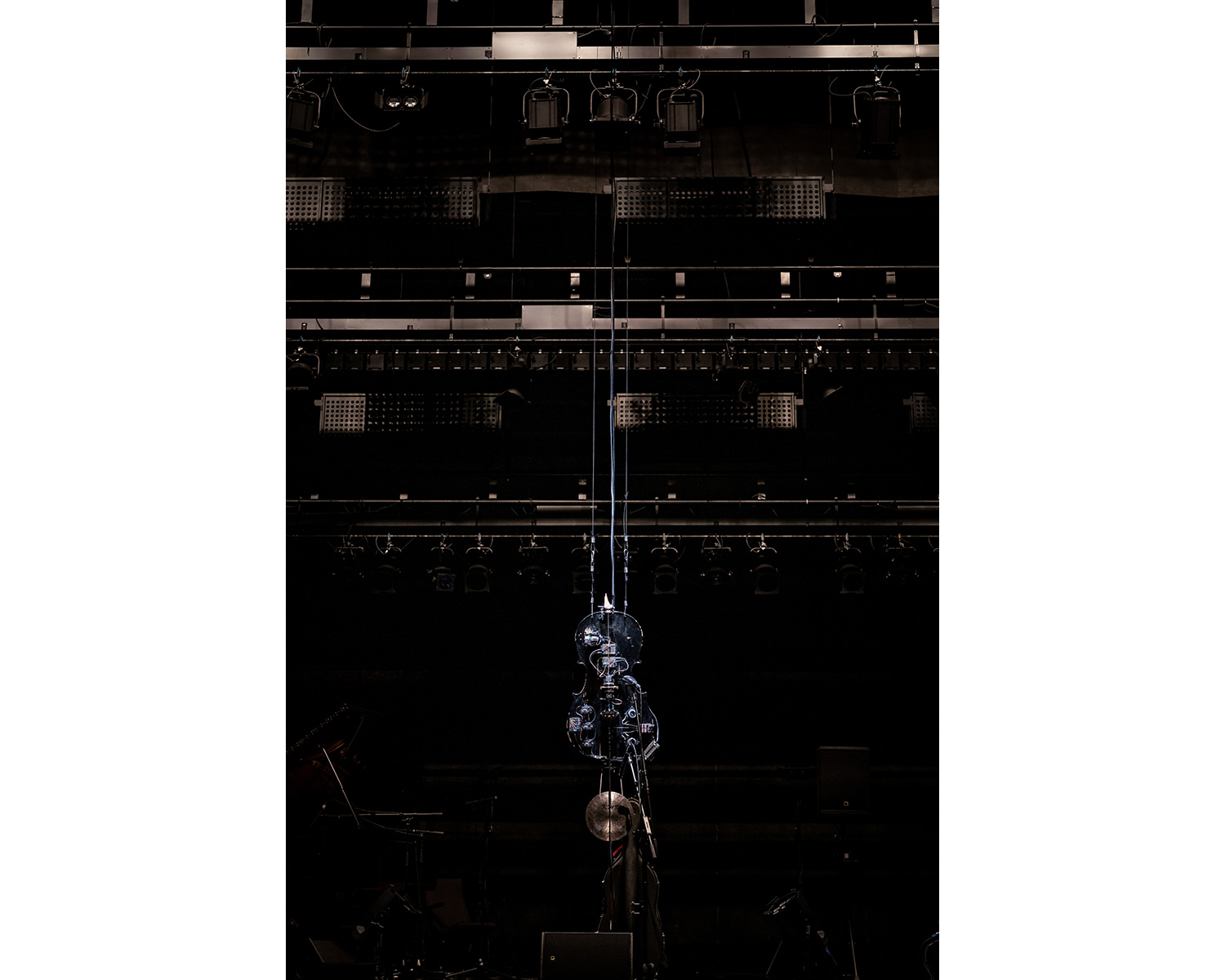

チェロを中心に演奏や舞台演出を行なうミュージシャンの中川裕貴。ソロ活動と並行して、「中川裕貴、バンド」での活動や、劇団・烏丸ストロークロックなどの舞台音楽も手掛けている。本作は、ロームシアター京都と京都芸術センターの協働による若手アーティスト支援プログラム“KIPPU”に採択され、制作された。俳優やパフォーマー、サウンドデザインやテクニカルを担ったアーティストらと協働した本作は、「コンサートホール」の物理的機構に剥き出しで対峙しつつ、「音と聴取」をめぐる実験的思考──聴き手の能動的営みとしての聴取、機械による増幅や複製、音の磁場と物理的干渉、音の発生源(とその複数性)、見せること/遮断すること──を提示し、単なる「コンサート」の枠組みを超えた拡張的な体験をもたらした。

冒頭、舞台上を遮る分厚い緞帳の前に中川自身が現われ、「

[撮影:井上嘉和]

本作は計4部で構成され、中川のソロに加え、チェロとバイオリンとピアノで構成される「中川裕貴、バンド」の演奏、そして「壊れたチェロ」にプログラムした自動演奏と中川の対話的なデュオが展開する。とりわけスリリングなのは、舞台上に吊られた「かつて使用していた壊れたチェロ」が、ボディを叩いて打楽器的に駆使する中川の奏法を模倣し、取り付けた器具の振動による自動演奏と中川による生身の演奏が、白熱したセッションを繰り広げる中盤だ。

[撮影:井上嘉和]

また、全体をとおして興味深いのは、「音の発生源(とその複数性)を隠さず見せること/遮断して見えなくすること」の両義的な操作がさまざまに仕掛けられていることである。上述のように舞台上にはスピーカーやアンプが点在し、モニターには「舞台上のライブ中継」が映し出され、それを撮影するスタッフも隠れることなく堂々と舞台上に身を置いている。「今ここ」のライブ性の称揚と、その転送や複製、増幅。その手続きを露わに晒すこと。

一方で、曲やパートの切れ目において、冒頭の「緞帳」が再び降下して舞台上の光景を遮断し(「現代音楽」のコンサートには不調和な、「京都の伝統と格式」をアピールする「洛中洛外図」の豪華な絵柄があしらわれた重厚な佇まいだ)、再び上昇し、グレーの無骨な反響版が舞台後方を覆うように降下する。あるいは緞帳は、演奏中にもかかわらず降下して舞台/客席を遮断するのだが、幕の向こう側から遠雷のような音だけが聴こえてくる。また、別の仕掛けとして、曲の演奏が終わっても、残響のような音が空間を満たしている。次第に近づいてくるその重低音は、台車に積まれた巨大なスピーカーが発生源であり、パフォーマーが台車を押して客席間の通路をゆっくりと通過すると、距離感や物体との反射により、皮膚感覚で音の体感が変化するのがわかる。感染症対策のため、客席は大幅に間引いて間隔を開けられていたが、それは「空白」ではなく、充満する密度を受け止める豊穣な余白となった。

[撮影:井上嘉和]

このように本作は、タイトルの「フレーム」に込められた複数の意味を次々と開示していく。それは、「コンサートホール」という物理的フレームであり、舞台上の今ここで生起するライブの出来事を「フレーム」として切断し、反復・複製する機器への自己言及であり、「音」を「意味」として切り取り解釈するための意識のフレームでもある。さらに本作は、「コンサート/パフォーマンス/インスタレーション」の制度的フレームとも戯れてみせる。こうした中川の実験が、サウンドデザインを担った荒木優光と、チェロの自動演奏のプログラミングを手掛けた白石晃一という2人のアーティストとの協働の成果であることの意義も大きい。

2020/08/01(土)(高嶋慈)

屋根裏ハイツ『ここは出口ではない』

会期:2020/07/23~2020/08/02

こまばアゴラ劇場[東京都]

『ここは出口ではない』は仙台を中心に活動をしてきた屋根裏ハイツが関東圏の観客にその名前を広く知られるきっかけとなった作品のひとつ。2019年には京都の劇場・人間座が主催する田畑実戯曲賞を受賞しており、カンパニーの代表作と言えるだろう。今回は同じく代表作である『とおくはちかい』とともに「再建設ツアー」(=再演ツアー)として東京公演を終え、9月18日からは仙台公演が予定されている。

舞台はヤマイ(佐藤駿)とシホ(宮川紗絵)の二人が同棲しているらしいアパートの一室。コンビニから帰ってきたヤマイはコンビニが「やってなくって」と不可解なことを口にする。夕飯に適当なものを探していると二人の共通の知り合いであるヨウちゃん(村岡佳奈)の葬式の香典返しにもらった海苔の佃煮が出てくるが、ヤマイは葬式に行ったことを覚えていない。ヨウちゃんの思い出話をしているうちに、部屋にはいつしかヨウちゃんその人がいる。二人はそれをなんとなく受け入れ、そのままビールを飲み始める。途中、ビールが切れ、ヤマイがコンビニに買い出しに出るが、今度は街の電気も消えてしまっていて、「帰れなくなったんだって」と見知らぬ男・マエダ(瀧腰教寛)を連れて戻ってくる。とりとめもない話をする四人。やがて夜が明け、ヨウちゃんとマエダは「自分の家」に帰ると部屋を去っていく。

[撮影:本藤太郎]

[撮影:本藤太郎]

今回の再演は2018年の初演を踏襲したものだが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、シホ役の宮川がタブレット端末とビデオ通話アプリを使ってのリモート出演となっている。アパートの一室でのなんということのない会話が続くこの作品において、このような出演形態の変更は作品全体の骨格には影響を及ぼすことはなく、基本的には初演と同様の会話が舞台上では展開されていた。しかし、俳優ひとり、登場人物ひとりの身体が舞台上に不在であることはこの作品に漂う死の気配を際立たせ、初演では生と死のあわいに危うく釣り合っていた天秤を死の側に大きく傾かせることになった。

そもそもヤマイからはどこか「生きている」感覚の薄さのようなものが漂っていた。行ったはずのヨウちゃんの葬式のことは忘れてしまい、それどころか自分がさっきコンビニに行ったことさえ不確かなヤマイは、どこか上の空でそこにいる。ヨウちゃんがヤマイの部屋に現われたのも、その場におけるヤマイの生が希薄だからであり、生と死のあいだにあるはずの敷居が下がっているからなのだ、と言いたくなる。初演ではヤマイと同棲するシホが生者の世界への錨(いかり)のような役割を果たしていたが、その彼女が画面の向こうに「いってしまった」再演ではヤマイの生はますます希薄だ。

[撮影:本藤太郎]

[撮影:本藤太郎]

そのようなヤマイのあり方は観客とも無関係ではなく、その足元の危うさを暴き出す。ヤマイは、あるいはヤマイを演じる佐藤は、客席の物音にさえ敏感に反応を示してみせる。私の見ていた限りではほかの俳優が客席の物音に反応している様子はなく、その聞こえないはずの物音はヤマイ=佐藤にだけ聞こえていることになる。ここでもまたあるはずの境界が揺らいでいる。上の空に生きるヤマイ=佐藤は、だからこそ自らの世界と接するまた別の世界──ヨウちゃんやマエダのいる、コンビニや駅がやっていない世界、あるいは観客のいる世界と交流することができるのだ。

観客もまたヤマイと同じようにしてヤマイのいる世界から何かを受け取っている。防音が完全とは言えないこまばアゴラ劇場の客席には、電車の音やセミの声が入り込んでいた。それらを確かに耳にしながら、しかしそのとき私が確かな実感を持って受け取っていたのは、舞台上で発せられる、登場人物たちの声ではなかったか。屋根裏ハイツの舞台ではごく小さな声で言葉が発せられる。それは彼らが小さな声に(それは物理的な小ささに限定されない)耳を傾けることに、そのような場をつくり上げることに注力しているからだろう。小さな声は、そこら中にあふれている。

予定されていた京都公演は新型コロナウイルスの影響で中止となってしまったが、東京公演は映像が販売されている。映像編集は劇作家・演出家の宮崎玲奈。『とおくはちかい(reprise)』の映像(映像編集:小森はるか)とともに10月末まで視聴可能だ。

公式サイト:https://yaneuraheights.net/

中村大地インタビュー(passket):https://magazine.passket.net/interview/2020/07/22/yaneura-heights-interview/

関連記事

屋根裏ハイツ『とおくはちかい(reprise)』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2020年09月01日号)

屋根裏ハイツ B2F 演劇公演『寝床』| 山﨑健太:artscapeレビュー(2019年11月01日号)

2020/07/30(木)(山﨑健太)

はらぺこ満月『書簡観光』

会期:2020/07/23~2021/07/22

「お元気ですか? こちらはなんとか元気に暮しています」。郵便受けに見つけた葉書にはそう記されていた。差出人の名はなく、そのような葉書を受け取る心当たりもない。表面には渋谷の写真。そこはたしかに渋谷なのだが、ここ数年の再開発の結果、街並みは私の見慣れたそれとは大きく変わってしまっている。写真がモノクロであることも、そこをどこか見知らぬ街のように見せていた。

はらぺこ満月『書簡観光』は50通の葉書による1年間のツアープロジェクト。送られてくる葉書の片面には写真が、もう一方の面には言葉やQRコードなどが記されているらしい。一通目の葉書には、しばらく東京から出ることが叶いそうにないという「私」が「この都市の中を1年かけて気ままに旅することにし」たという近況報告(?)とともにその「旅のブログ」にアクセスするためのQRコードが記されている。

「旅のブログ」にアクセスしてみると、そこにはどうやら渋谷を観光しているらしい「私」の日記が置かれている。日々更新されるそれは、そこに記された天気から判断するにリアルタイムで書かれているもののようだ。なかには渋谷を写した写真や動画が付されているものもある。

しかし、この「旅のブログ」にアクセスできるのは「次の葉書の投函日24時まで」のことで、「期限になると、はじめから何もなかったかのようにコンテンツは消えてしま」うらしい。私の手元には葉書だけが残る。QRコードからアクセスできるのはブログとは限らず「読み物や映像、音声、またある時には……とコンテンツの形は様々」とのことだが、50通もの葉書を受け取り1年が経つ頃には、私はその多くを忘れているだろうという気もしている。50通の葉書をよすがに、私が振り返るその1年はしかし、実際に体験した1年とは大なり小なり異なるものとして思い出される。

『書簡観光』の葉書が投函されるのは2020年7月23日から2021年7月22日の1年間。現時点で延期された東京オリンピックの開会式は2021年7月23日に予定されており、『書簡観光』の1年は東京オリンピックが延期となったために生じる空白の1年とおおよそ重なっていることになる。だが、果たして東京オリンピックは本当に開催することができるのだろうか。

本来であれば、この原稿が書かれている2020年の7月末はすでに東京オリンピックが開催中だったはずだ。1年前には想像もしなかった世界を私は生きている。1年後には改めて東京オリンピックが開催されることになっているが、政府の対応を見るに、東京オリンピックが中止になる可能性も十分にあるように私には思われる。万が一(よりはそうなる確率は高いと思われるが)東京オリンピックが中止になった場合、私がこれから過ごす1年の意味合いは、その時点から遡って塗り替えられることになるだろう。

どこか別の世界から不意に紛れ込んだような葉書は、どこか別の世界に紛れ込んでしまったように感じている今の私の漠然とした不安と共振する。たしかな「いま」の手触りを持ったブログも1年後に読み返すことは叶わず、そのとき、どのような世界が訪れているかは誰にもわからない。モノクロの渋谷の街並みは、私の目にどのように映るだろうか。

『書簡観光』は途中からの参加も受け付けている。届かなかった葉書に思いを馳せるのもこの「上演」にはふさわしい鑑賞のあり方かもしれない。

公式サイト:https://harapeko-fullmoon.com/

2020/07/29(水)(山﨑健太)

紙カンパニーproject『悪霊』

会期:2020/06/13~2020/06/14

無人(島)プロダクション[東京都]

紙カンパニーprojectという団体がドストエフスキーの『悪霊』を上演していたことを知ったのはその公演期間が終わったあとだった。Twitterで見かけた知人の感想に興味を惹かれ、今回の公演を見逃したことを残念に思いつつ、次回は見逃すまいと紙カンパニーprojectのTwitterアカウントをフォローした。その後に公開された舞台写真やティーザーも次回公演への期待を高めるのに十分な役割を果たした。『悪霊』が実際には上演されていなかったことを私が知るのはそれからおよそ1カ月後のことになる。

紙カンパニーprojectは「実際にはやっていない演劇公演の周辺情報の偽造」を「事業内容」とするプロジェクト。「やってもいない公演と、やりはしたが観られないままもう終わってしまった公演はアーカイブだけ見比べたら同じことになってしまうのかそうでもないのか」という問いを掲げ「作品をロックダウンし、中身を想像する状況を作り出すことで新しい舞台鑑賞の形態を探り出す」ことを基本方針としている。

急いで付け加えておくならば、このような「事業内容」はあらかじめ公式サイトのトップページに記されていた。つまり、本当に公演が行なわれたのだと誤認させることはこのプロジェクトの第一義ではない。私の勘違いは、すでに公演が終わったものと詳細を確認しなかったために生じたものだ。

基本方針に含まれる「ロックダウン」という言葉が示唆するように、紙カンパニーprojectはコロナ禍における舞台芸術のあり方を考えるなかから生まれてきたものだろう。だが、コロナ禍でなくとも、それを劇場で見ることが叶わなかった観客にとって、ある公演の「実在」は周辺情報によって間接的に保証されるものでしかない。

この数カ月、無観客の劇場で舞台を上演し、その映像を配信する試みがいくつも行なわれてきた。では、映像さえあればその舞台の「実在」は保証されるだろうか。だが、映画で使われるCGの精度はいまや現実と見分けのつかないレベルに達している。現実世界においてさえ、「ディープフェイク」と呼ばれる高度なCG技術を用いたフェイクニュースが登場してきている。もはや映像は「実在」の保証とはなりがたい。

いや、高度なCG技術などなくとも、断片的で不確かな情報が拡散することでも「不在の中心」は簡単に「実体」をまとう。『悪霊』が実際に上演されたものと私が思い込んでしまったのもTwitterのタイムラインに並んだいくつかの情報だけを見ていたからだった。紙カンパニーprojectのTwitterアカウントに「事業内容」の記載はなく、その意味では私の「誤認」もプロジェクトメンバーの目論見のうちだろう。

『悪霊』は「架空の政治団体の代表を名乗る男が、自ら組織した秘密結社の中で引き起こした」実際の事件を元に書かれた小説なのだという。フィクションが現実に働きかけ、その現実が新たなフィクションを生むこと。

紙カンパニーprojectのTwitterアカウントには長谷川厄之助なる人物による新聞評までアップされている。「空っぽの中心の周囲で、登場人物たちが汗をかきながら狂奔する様を見ていると、ないはずの中心からなんとも言えない不思議な色気が匂いたってくる」。それは『悪霊』への評であると同時に、紙カンパニーprojectの活動そのものへの評でもある。評は「色気の正体は、ただの虚空であることを私たちは改めて認識すべきなのだ」と締められる。だがもちろん、演劇とはそういうものなのだ。

演劇を「そこにはないものをある/いることにする」営みだとするならば、紙カンパニーprojectの企みは、『悪霊』が上演されていなかったとしても/だからこそ、十分に演劇の要件を満たしている。それが上演などされていないことを知りながらTwitterに『悪霊』の感想を書き込んでいた私の知人たちも「俳優」として自主的に観客の役割を演じていたのだ。では私は?

『悪霊』が実際に上演され(それを見逃し)たと思い込んでいた私にとって、『悪霊』の公演は現実以外の何物でもなかった。『悪霊』の上演を見逃した(と思い込んでいた)私は「実在しない公演を実在したことにする」という紙カンパニーprojectの本来の「上演」もまた見逃していた。私は二重の意味で「観客」たり得なかったというわけだ。

公式サイト:https://kamicompanyproject.tumblr.com/

『悪霊』の記録(完全版):https://kami-akuryo.tumblr.com/

2020/07/28(火)(山﨑健太)

![DNP Museum Information Japanartscape[アートスケープ] since 1995 Run by DNP Art Communications](/archive/common/image/head_logo_sp.gif)